A Queda do Céu: o Yanomami dá o espelho ao Brasil

Fruto de 40 anos de diálogo entre um xamã e um antropólogo, o livro é de atualidade atroz. E revela, sobretudo, o impasse civilizatório do país dos “comedores de terra”, que aposta na devastação ao invés da riqueza da floresta e da diferença

Publicado 02/03/2023 às 17:28 - Atualizado 21/12/2023 às 16:41

Este texto inaugura a coluna mensal “Visões indígenas em tradução”, de Álvaro Faleiros, no Outras Palavras. Os textos da coluna poderão ser encontrados neste link.

No velho e requentado discurso neocolonial, o território brasileiro é riscado por fronteiras – “agrícola”, dos “negócios”, do “desenvolvimento”, da “civilização”… Fronteiras ou fronts de uma guerra de conquista que busca incorporar cada novo rincão ao projeto uniformizante do capitalismo extrativista global. A terra arrasada é um método frequente. Revirar o subsolo em busca de minério, contaminando os rios, pôr abaixo a inconcebível floresta vista como entrave ao “desenvolvimento” e calar pelo genocídio os povos originários, sua ecologia e suas línguas.

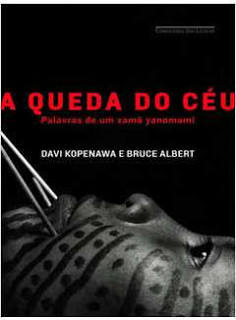

É na linha de resistência a esse processo, e no reverso de sua noção de fronteira, que se produz um livro como A queda do céu – palavras de um xamã yanomami, escrito em coautoria por Davi Kopenawa e pelo antropólogo francês Bruce Albert. A obra é fundamentalmente fruto de um pacto tradutório entre mundos, pessoas, línguas e histórias, em que as diferenças não se polarizam nem se anulam, ao contrário, se afirmam e se multiplicam. Por isso revela com agudeza tanto os impasses como as possíveis linhas de fuga do projeto violento de nação periférica a que o Brasil é ciclicamente reduzido.

A importância dessa obra, aliás, confirmou-se no quadro do projeto 200 anos, 200 livros, organizado em 2022 por um conjunto de instituições no âmbito das reflexões em torno dos 200 anos da Independência. Os três livros que encabeçaram a lista dos livros mais importantes para entender o Brasil foram, em primeiro lugar, o incontornável Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, seguido de duas obras empatadas em segundo lugar: Grande sertão: veredas de João Guimarães Rosa e A queda do céu.

As recentes revelações do feroz ataque que o povo Yanomami vem sofrendo evidenciam ainda mais a necessidade de se voltar a este livro, que já nasceu como um capítulo fundamental para se compreender e interpretar a história do Brasil. Publicado originalmente em francês, em 2010, fruto de traduções de entrevistas feitas em yanomami ao longo de quase 30 anos, o texto foi lindamente traduzido para o português, em 2015, pela antropóloga e professora da USP Beatriz Perrone-Moisés. A edição brasileira conta com o revelador prefácio de um dos mais importantes intelectuais do país, o também antropólogo Eduardo Viveiros de Castro.

Como pensador da tradução, eu não poderia deixar de notar que estamos diante de uma obra que é um complexo de traduções. Ela se mostra assim como o ponto de partida ideal para iniciarmos uma série de resenhas dedicadas às Visões indígenas em tradução e que comporão esta coluna mensal. Inspiro-me há mais de uma década como pesquisador nas reflexões de Eduardo Viveiros de Castro e sua concepção de tradução cultural como equivocação controlada. Essa noção diz respeito ao processo envolvido na tradução de conceitos práticos e discursivos do outro para os termos do aparato conceitual daquele que enuncia, ampliando as ferramentas conceituais daqueles que se deixam afetar outramente por essas cosmovisões.

Em seu prefácio, um dos aspectos que Viveiros de Castro destaca é o fato de esse livro ímpar ser fruto de um diálogo “entrebiográfico” que se estabeleceu ao longo de décadas entre um sobrevivente indígena – que viveu vários anos em contato com os brancos até se reincorporar a seu povo e se tornar xamã – e um antropólogo – cuja trajetória bastante singular caracteriza-se por não ter se deixado capturar pela estrutura acadêmica. Isso faz com que estejamos diante de enunciadores em posição atípica, fronteiriça; tornando-os representantes ideais de suas respectivas tradições, por serem capazes de sair do ensimesmamento dos “monolinguismos cosmológicos” em que normalmente nos encontramos, acrescenta Viveiros de Castro.

O antropólogo brasileiro ressalta ainda que essa relação de amizade e parceria entre o protagonista Davi Kopenawa e seu colaborador Bruce Albert, marcada pelo compromisso existencial e pela disciplina intelectual, levou-os a negociarem a diferença intercultural até o ponto de uma mútua e imensamente valiosa “entretradução”. Esta seria ainda mais valiosa por estar ciente de suas imperfeições, de suas aproximações equívocas, de suas equivalências impossíveis. O livro é assim um trabalho profundo de tradução cultural cuja dimensão crítico-reflexiva constante faz com que se produza uma perspectiva “em abismo” metatextual.

Estruturado a partir de três grandes pilares, esta obra monumental de mais de 700 páginas começa descrevendo a vocação desse xamã, desde a sua primeira infância, desenvolvida ao longo de décadas de uso ritual de potentes substâncias psicoativas. Esse uso vincula-se à cosmovisão indígena na qual o homem pertence à Natureza – em yanomami, hutukara. Nela, humanos e não humanos, espíritos, animais e plantas formam comunidade, convivem e sonham de forma indissociável. Como se pode ler no livro…

Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Ficam tomados de vertigem, pois não param de devorar a carne de seus animais domésticos… Ficam sempre bebendo cachaça e cerveja, que lhes esquentam e esfumaçam o peito. Por isso que suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Não queremos mais ouvi-las. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos xapiri que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras.

O segundo pilar é o aterrador relato do avanço dos brancos pela floresta e seu brutal rastro de destruição. Nesse sentido, além dos devastadores relatos feitos dos brancos “comedores de terra” em busca insaciável pelo “ouro canibal” que envenena corpos e espíritos, dói demais ler o último anexo a respeito do massacre de Haximu, ocorrido em 1993. Nele, o massacre feito por garimpeiros de parte da comunidade Hw’axima u é contado em detalhes. No final, podem-se ler as assustadoras e atuais considerações de que os sobreviventes…

jamais esquecerão que os brancos são capazes de massacrar mulheres e crianças de modo bárbaro e sanguinário, algo que até então consideravam exclusividade dos espíritos canibais.

O terceiro pilar é justamente a narração da incansável luta desse grande líder e seu corajoso amigo antropólogo para denunciar a sistemática destruição de seu povo que, como assistimos atônitos, segue pavorosamente em curso e inspiram as inquietantes considerações:

O ouro nada mais é do que uma poeira brilhante na lama. E no entanto os brancos são capazes de matar por causa disso! Será que ainda matarão muitos de nós dessa forma? E, depois disso, as suas fumaças de epidemia vão devorar todos os que sobrarem, até o último? Eles querem mesmo acabar com a gente?

O livro conta ainda com um conjunto impressionante de peritextos, dentre os quais o Postscriptum de Bruce Albert, intitulado “Quando eu é um outro (e vice-versa)”. Nele, Albert descreve sua trajetória intelectual. Chama a atenção o fato de que, já em 1974, quando de seu primeiro campo junto ao povo Yanomami, este estar sob o impacto da construção da rodovia Perimetral Norte e dezenove indígenas já terem morrido numa primeira epidemia de sarampo. O trágico cenário transamazônico ganharia contornos ainda mais dramáticos nos anos seguintes, pois, em 1977, outra epidemia de sarampo dizimaria a população do alto Catrimani, fazendo com que Albert se juntasse, ainda no final da década de 1970, à fotógrafa Claudia Andujar para denunciar as iniciativas etnocidas da ditadura militar. Nos anos 1980, uma corrida do ouro sem precedentes adicionou a este histórico uma verdadeira catástrofe epidemiológica e ecológica.

Apesar dessa situação ter sido parcialmente controlada com a demarcação do território yanomami em 1992, ainda no governo Collor, em 2015, Viveiros de Castro denuncia o quanto o governo brasileiro, então sob o comando de Dilma Rousseff, seguia hostil aos povos indígenas e compromissado com um projeto desenvolvimentista para o qual eles não eram mais que um empecilho, com a emblemática construção de gigantescas usinas hidrelétricas e o congelamento de novas demarcações. A situação se deteriorou radicalmente durante os nefastos anos de Jair Bolsonaro. No início de seu terceiro mandato, o presidente Lula dá sinais claros de uma reparação histórica, que, no entanto, demandará tempo até que se possa dirimir a justificada desconfiança em relação às políticas indigenistas e ambientais postas em prática também pelas anteriores gestões petistas. O tempo dirá o quanto esse novo governo saberá, de fato, se distinguir dos horrores e descasos cometidos em governos precedentes.

O Postscriptum contém ainda preciosas reflexões a respeito da construção do pacto etnográfico. A maneira como foi se construindo a relação de confiança e amizade entre o jovem intérprete da Funai, Davi Kopenawa, e o neófito antropólogo francês revela os meandros dessa obra de tradução cultural na qual dois autores habitam no mesmo “eu” da enunciação. É toda uma abordagem do traduzir que se desenha nessa aventura narrativa. Trata-se, como afirma Bruce Albert, de propor uma tradução do testemunho de Davi Kopenawa “situada a meio caminho entre uma literalidade que poderia tornar-se caricatural e uma transposição literária que se afastaria demais das construções da língua yanomami”. Esse cuidado de redação faz com que o registro seja “uma delicada busca por uma justa aliança entre o som de uma voz, a fidelidade documental e o prazer do texto”, completa o coautor francês.

Enfim, essa obra monumental dá pistas claras de como nós, supostamente brancos brasileiros, podemos repensar nossa relação com este território hoje chamado Brasil. A demarcação das terras indígenas começa a nos permitir vislumbrar que um dos grandes desafios para os próximos 2, 20, 200, 2 mil anos, se sobrevivermos ao nosso próprio afã de comedores de terra, é reconhecermos, como já o fizeram os bolivianos e equatorianos em sua Constituição, que somos um estado plurinacional; e que cada povo que aqui habita deve ser reconhecido como nação. Mais ainda, que a Terra, seus rios e biomas, tenham seus direitos reconhecidos. Este livro nos ensina ainda que é possível, para nós não indígenas, superar nosso “monolinguismo cosmológico” se estivermos dispostos a conviver e aprender com os povos que desde as priscas eras habitam este continente — Abya Yala. Basta rompermos nossa apática indiferença, nos colocarmos em estado de escuta, dispostos à tradução e seus intraduzíveis.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras