Contramemória: Modernismo em alta voltagem política

Em entrevista, curadores revisitam exposição que propôs, no Municipal de SP, diálogo radical sobre as raízes do “moderno” no Brasil. Como artistas retomam, ativam e devolvem – multiplicadas – as imagens de um país (ainda) fraturado

Publicado 29/06/2022 às 17:35 - Atualizado 30/06/2022 às 14:38

Por Jaime Lauriano, Lilia Schwarcz e Pedro Meira Monteiro, em entrevista a Maurício Ayer

Entre 18 de abril e 5 de junho, o saguão de entrada, as escadarias e os salões do primeiro andar do Theatro Municipal de São Paulo abriram-se para uma rica discussão sobre o modernismo brasileiro. No próprio espaço onde aconteceu a centenária e multicelebrada Semana de Arte Moderna, a exposição Contramemória propôs-se a retomar, com um conjunto amplo e diverso de artistas, uma série de questões que permeiam o que se entende por moderno e modernista no Brasil.

Co-memorar – ou “lembrar juntos” – adquire aqui um sentido denso e tenso. Como se o memorar dissesse da própria produção de uma memória viva, atual, e que essa ação coletiva se efetivasse por meio de obras que apontam a direções múltiplas, todas elas participantes de uma visão multicolor dos dilemas perenes do Brasil. Recordar como quem afina as cordas da memória como instrumento e faz soar novos e dissonantes acordes, em um campo harmônico expandido.

A mostra Contramemória – resenhada aqui no blog Molhando a Palavra – abriu as janelas do Theatro para uma visita crítica de temas que se desdobram no reencontro com a experiência modernista. Se há 100 anos um grupo restrito de escritores, artistas plásticos e músicos procurou pôr o Brasil em discussão, encerrar compromissos passadistas e abrir o país para a renovação (não só) estética, foi também naquele período que se escancararam algumas das contradições e dilemas que perfazem uma história duradoura. Da revalorização do índio à persistência das políticas de extermínio; da exploração de novas tecnologias (inclusive da linguagem) e o seu uso para a manutenção de estruturas sociais arcaizantes; do elitismo de origem do movimento modernista e a sua retomada e reapropriação por várias gerações de artistas populares. A ternura e a violência, as estruturas que segregam e a sua ocupação à revelia.

Nesta entrevista, os curadores Jaime Lauriano, Lilia Schwarcz e Pedro Meira Monteiro discutem, retrospectivamente, como foi pensada a mostra, os tensionamentos que ela abre com o próprio espaço do Theatro (que também se viu “mostrado” na exposição) e explicitam alguns dos estranhamentos que o problema modernista suscita, hoje: “Contramemória, vai e volta: quando achávamos que estávamos reconhecendo (isto é, ‘re-conhecendo’, identificando aquilo que já conhecíamos) algo, nos vemos de repente em outro lugar, onde tudo parece ter se tornado irreconhecível.”

Leia a íntegra da entrevista a seguir.

______________

Outras Palavras – Contramemória: contracorrente, contraluz, contrapelo. A exposição revisita alguns lugares – físicos e simbólicos – do modernismo e procura colocá-los em tensão crítica a partir do presente. Gostaria que vocês explicassem esse conceito de “contramemória” que dá título à exposição.

Jaime Lauriano, Lilia Schwarcz e Pedro Meira Monteiro – Foi importante escolher uma palavra não dicionarizada que carrega em si a ideia e a imagem de escovar algo a contrapelo, ir contra a linha clara da memória. Um problema central na exposição é a memória como instrumento político. O que se lembra e o que se esquece? O que se escolhe esquecer? O que se esquece sem que nos demos sequer conta do apagamento? Lembrar é esquecer, e esse é o paradoxo de que partimos. O que foi deixado de lado na memória da Semana de 22? O que ficou pelo caminho, quem esteve, quem não foi convidado? Como seria o “movimento modernista” hoje? São estas algumas das perguntas que nos guiaram. Contramemória aparece numa palavra só para justamente evitar a ideia mecânica de contra, contrário. A intenção é friccionar, colocar em diálogo obras da coleção do Centro Cultural São Paulo com os trabalhos de artistas contemporâneos de maneira horizontal, de forma a estabelecer paralelismos e distâncias. Comparar vanguardas com vanguardas. Pensar por que a semana de 22 mais projetou os seus outros — seus temores e aspirações — do que os incluiu. Mais buscou mestiçar diferenças do que sustentou seus conflitos e traumas. A ideia não é acusar ou fazer qualquer sugestão normativa. É antes potencializar e avançar, 100 anos depois, rumo a um diálogo radical, que reveja as raízes do discurso do que seria moderno no Brasil. Aliás, impressiona que a última grande exposição aberta naquele espaço tenha sido justamente aquela que acompanhou as atividades dos modernistas paulistanos. No lapso de um século não há só esquecimento. Há intenção e projeto político. Por isso o objetivo era abrir o Municipal, fazer com que o que se passa nas escadarias ecoasse dentro desse prédio neoclássico; espécie de projeto das elites cafeicultoras paulistas, mas também espetáculo para o grupo de 1922. Portanto, pretendemos iluminar não só as obras da coleção modernista do CCSP, que em parte teve curadoria de Mário de Andrade, como questionar os modelos presentes no Theatro Municipal, que até hoje representa uma certa imaginação de Brasil, ainda muito presa à antiguidade clássica e à Europa.

Um núcleo da exposição revisita a famosa foto dos participantes da Semana de 1922, com duas recriações. Há também a exposição de retratos (e caricaturas) de protagonistas do modernismo, como Mário e Oswald, e outras releituras. Além de retratos de artistas contemporâneos. A cabeça de bronze de Brecheret remete ao episódio da máscara de bronze de Menotti del Picchia. Qual a ideia de revisitar essa iconografia?

A retratística sempre foi uma área dileta na história das artes ocidentais. Mas os representados eram sempre pessoas das elites culturais, religiosas, econômicas e políticas; em geral, brancas. Por isso nessa exposição discutimos regimes atentados da visualidade: o que se vê, como se vê e o que não se vê, ou não deve ser visto. Queríamos também explorar a arquitetura e as peças expostas no próprio museu. Por isso colocamos em diálogo os bronzes do Theatro Municipal, que aludem a uma certa antiguidade grega ou árcade, com os trabalhos de Flávio Cerqueira que mostram mulheres negras empedradas e a figura de Tião, um rapaz negro que ao invés de estar crivado de setas — como São Sebastião — encontra-se perfurado de balas e com as mãos amarradas.

No caso do busto de Brecheret, de Elizabeth Nobling, ele fica ao lado de um dos trabalhos de Yhuri Cruz que compõem a mostra, e que é um túmulo antropofágico que traz o célebre desenho A Negra, da Tarsila, que por sua vez dialoga com a longa perna do Abaporu, que depois reaparecerá totalmente ressignificado no trabalho de Val Souza, Vênus revisitando Abaporu. Há muitos fios soltos na exposição e nós queríamos, justamente, que eles fossem testados e eventualmente ligados por quem visitasse o Theatro. Já o jogo com a foto canônica dos modernistas (que é posterior à Semana, na verdade de 1924, mas ficou associada a ela como se fosse seu documento de identidade) com a obra de Daniel Lannes é muito forte. No próprio título ela nos obriga a indagar sobre um segredo: a ausência de mulheres no retrato “oficial”. Com suas tintas fortes, o artista carioca borra a foto clássica e introduz um sério ruído no documento que monumentaliza. Ele borra literalmente esse mundo secreto dos homens que comandam a festa. A foto é mais uma vez questionada a partir da obra de O Bastardo, comissionada pela exposição. O artista negro faz uma homenagem àqueles que não foram convidados para a festa: personalidades negras e indígenas. O que é um retrato senão uma fixação que convida a imaginar e a mexer com aquilo que parece parado, mas que na verdade está sempre em movimento?

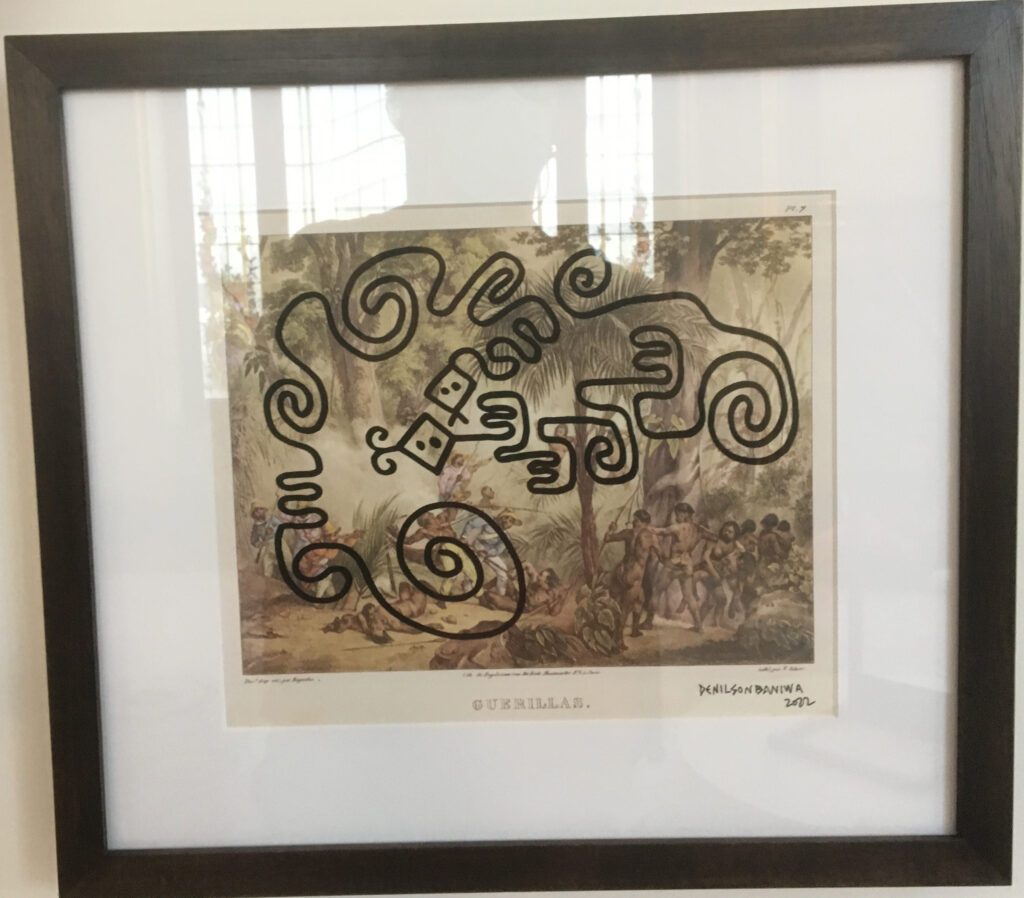

Se em 1922 e nas décadas que se seguiram os povos indígenas foram centrais como personagens do modernismo, nesta exposição há artistas indígenas como criadores/sujeitos. Chamam a atenção os Encantados de Denilson Baniwa e a impactante obra sonora de Daiara Tukano, Respira, cujo som atravessa a exposição. Como foi pensada a presença indígena e o que ela representa?

Foi e é fundamental. Os modernistas paulistas (e seus colaboradores cariocas e de outros estados) nunca se livraram completamente da herança romântica que idealiza e estetiza o indígena. Mesmo Oswald, com a antropofagia, usaria um dado da imaginação ameríndia para uma grande leitura alegórica, embora ele também estivesse falando de um mecanismo cultural de apropriação sem culpa da cultura do Outro. Em tempos de debate acalorado sobre “apropriação”, a presença indígena é fundamental porque impede essa ocupação da voz e do corpo alheio, evitando que eles se tornem um objeto artístico inerme. A instalação sonora de Daiara Tukano é exemplo claro disso: um sopro, quase literal, que reflete a urgência de reagir ao genocídio das populações indígenas, que é a marca do colonialismo, que por sua vez dá forma à história brasileira com a escravidão. Contramemória é isso também: ocupar o espaço a partir de produtores e agentes artísticos que não estavam “representados” na arte modernista.

A obra de Baniwa relê gravuras coloniais de Rugendas, que retratou indígenas como “bárbaros” sendo vencidos pela “civilização”. Já Baniwa aplica por sobre as gravuras traços “encantados” e em diálogo com a floresta. Com isso, nos força não só a refletir sobre a violência do arquivo colonial, como a ver a beleza e o encantamento da floresta, atributos que os ocidentais não conseguem mais ver e apreender. Daiara Tukano entrou na verdade com três obras. Uma obra sonora que nos intima a, entre outras coisas, “respirar”; uma imensa serpente que tomou as escadas do Municipal e que marcou o fechamento da exposição com sua queima; e com a projeção de animais míticos da floresta e da imaginação, nas paredes do Theatro, na noite de abertura, com laser. Mais do que “participar”, ela ocupou e habitou as dependências do Theatro Municipal nesses dois meses; denunciando apagamentos e genocídios, mas também revelando um mundo que não conseguimos captar com nossas filosofias e projetos de destruição do planeta.

Foi impossível não lembrar de Jaider Esbell, artista indígena e curador da importante exposição no MAM como parte da Bienal do ano passado, e que morreu precocemente durante o período da exposição. Como vocês sentem a presença deste encantado?

Dá para dizer que Jaider esteve e está presente todo o tempo. Sua morte prematura foi chocante e deixou um vazio profundo, que a voz de Daiara ou os desenhos de Denilson Baniwa e Gustavo Caboco tentam preencher. Interessante que a arte do Jaider tinha muito a ver com preenchimentos. O seu pontilhado infinito e inacabado por definição formava uma representação da paisagem onde não se separam o humano e o não humano; o céu e a terra; a floresta e a cidade.

Há uma sala dedicada à representação da cidade. Uma clássica imagem do Theatro Municipal, mas também novos produtores de iconografia da cidade e seus movimentos, que não necessariamente se apresentam ou se entendem como artistas, como é o caso do coletivo Mídia Ninja. Como foi concebida essa perspectiva na exposição?

Tivemos um diálogo importante com os profissionais da Mídia Ninja. A princípio eles mesmos não se concebiam como artistas, propriamente. Mas esse era o convite: um vídeo que não “representasse” algo, que não fosse simplesmente “jornalismo”, no sentido da “reprodução” de eventos ocorridos nas calçadas do Municipal. Pedimos que assumissem o que eles têm de mais impressionante: uma estética e um jogo político e artístico com a memória. De novo: o que lembrar em meio ao esquecimento? Como politizar o espaço do Municipal senão voltando à história de agitação que sempre esteve no seu entorno? Como mostrar e incluir o que ocorre “fora” do Municipal, nas calçadas, com o que acontece “dentro” do Theatro? Trata-se assim de uma “ocupação” quase no sentido literal do termo. Foi como pedir que aquilo que escapou entrasse novamente, para ficar ressoando dentro daquele espaço meio sagrado. O Theatro Municipal não pode ser visto como um espaço separado da cidade. Nele, a cidade é processada, muitas vezes de forma forte e provocativa, outras nem tanto. Por isso, incluímos mais essa obra que tensiona as narrativas mais oficiais. Ao invés de mostrarmos o lustro dos mármores, dos bronzes, das luminárias e dos afrescos, lá estavam as pessoas que ressignificam o Theatro. Suas insurgências, suas sublevações, suas paixões, seus protestos e suas utopias.

O modernismo parece ser entendido para além de um movimento artístico, o modernismo parece ser entendido como um momento autorreflexivo em que o país se pensa como projeto: moderno, mas sem ruptura com estruturas sociais arcaicas. Fiquei muito impactado pelo vídeo 475 Volver, da Cinthia Marcelle, que se constrói a partir da imagem de uma retroescavadeira que parece cavar eternamente o mesmo sulco. Como essa discussão se coloca na exposição?

Cinthia Marcelle é uma artista conceitual que trabalha sensivelmente com aquilo que é em geral calado, silenciado. Aquele signo do infinito visto de cima, filmado por um drone que flagra um movimento contínuo e eterno, é também símbolo da atividade incessante e irracional das mineradoras. Infinito e destruidor. As máquinas racionais não dão conta da insanidade da atividade mineradora que consome terrenos, consome pessoas, consome vidas. As máquinas que dão voltas sobre si mesmas, sem parar, como um fantasma de si mesmo. No outro vídeo que faz parte do mesmo trabalho, chamado Cruzada, Marcelle representa alegoricamente o lugar do nosso país racista, conservador, à beira da ruptura democrática. A cena é filmada num plano elevado e surpreende uma superfície terrosa. Nela, numa encruzilhada, quatro pequenas bandas de música chegam, mas não se tocam ou dialogam. Nunca chegam a uma harmonia final. Tudo regressa ao mesmo ponto, sempre. A obra evoca a questão da mestiçagem que não significa apenas mistura, mas também separação. Cruzada que também nos faz pensar no passado, nas missões cristãs que supunham levar a boa fé, mas que carregavam consigo morte, falta de diálogo e desentendimento. As duas obras são, sobretudo, visualmente lindas, com seus tons terrosos e diálogo com o colorido fugidio e uma sonorização errante.

O bandeirante, considerado herói na história oficial, é hoje questionado por seu papel no genocídio e escravização dos povos indígenas. Mas há 100 anos os artistas e intelectuais do modernismo paulista não deixaram de aderir à glorificação do bandeirante como desbravador de novos territórios. E isso é presente: a sede do Executivo paulista ainda é o Palácio dos Bandeirantes. Como foi pensada essa contradição na exposição?

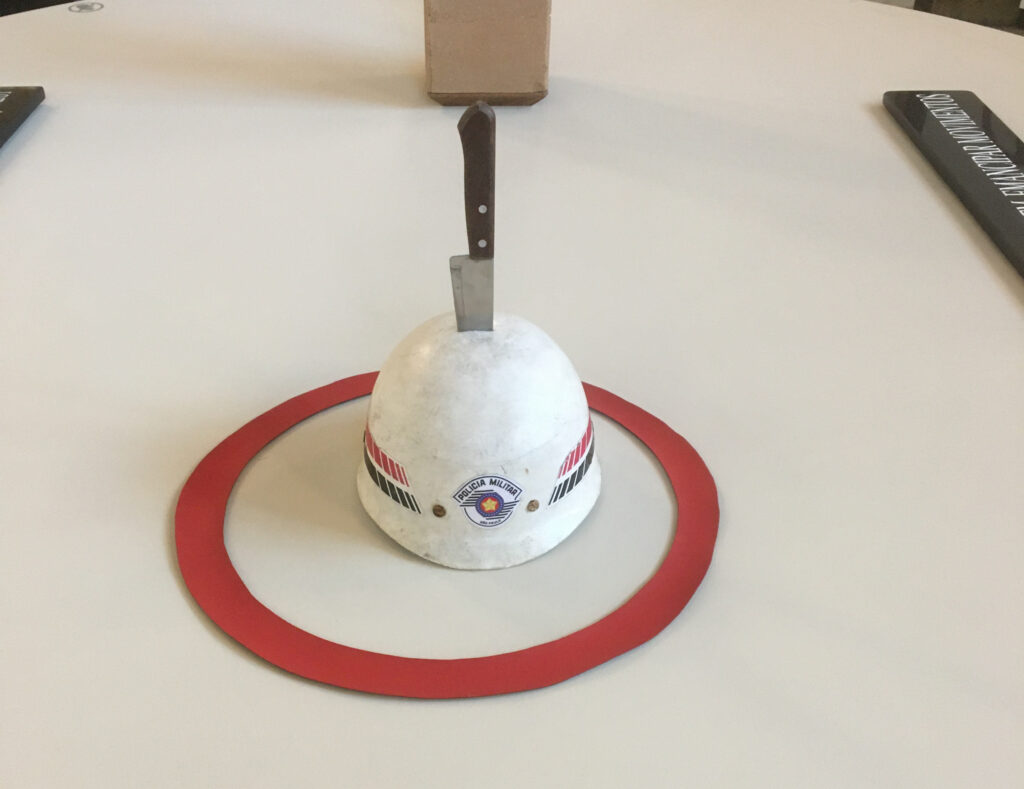

Essa é uma das partes mais fortes e certamente a mais polêmica da exposição. Os bandeirantes, enquanto personagens elevados, foram criados no final do século XIX e início do século XX, dentro do mesmo quadro mental das elites cafeeiras que queriam ver a si mesmas como centro propulsor da modernidade brasileira. Foi sobretudo o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, criado um pouco antes da República, que contou essa que era uma “história pela metade”. Afinal, os bandeirantes ampliaram fronteiras mas foram também apresadores de indígenas e escravizados. Também o Theatro Municipal, fundado em 1911, e a própria Semana de 22 são parte desse mito. Mas um mito tem sempre várias versões, que agem em espiral até que a contradição que os funda seja de alguma maneira resolvida. Por isso, esse lado violento do mito não pode ser esquecido. Os modernistas, por exemplo, não chegaram nem perto de rasurar esse outro lado (que é o mesmo) do mito bandeirante. Eles mesmo podiam se ver e eram vistos às vezes como bandeirantes do pensamento. E isso silencia o apresamento de corpos e a destruição de comunidades quilombolas que estavam no centro da atividade bandeirante. Traumas não podem ser escondidos, senão retornam. Precisam ser expostos para assim serem “curados”, de alguma maneira. Não há como deixar de lado a violência da colonização e da própria história de São Paulo, em nome de uma narrativa oficial da modernização do Brasil.

Em todos os núcleos, parece haver sempre um duplo movimento crítico: a revisita – que é sempre um modo de reconhecimento, de chamar atenção, de “dar o clique” – e o deslocamento, a desmistificação. Que tipo de reação/relação vocês esperaram provocar no público?

A exposição pretendeu se comportar como um espelho distorcido que devolve as imagens que foram fixadas ao longo de um século e as subverte, inverte e dialoga com elas. Contramemória, vai e volta: quando achávamos que estávamos reconhecendo (isto é, “re-conhecendo”, identificando aquilo que já conhecíamos) algo, nos vemos de repente em outro lugar, onde tudo parece ter se tornado irreconhecível. Esse estranhamento pode ter alta voltagem política, porque nos devolve imagens conhecidas, mas agora trabalhadas por um grupo grande e notável de artistas que devoraram o modernismo e o devolvem bem mais plural, e certamente ainda mais interessante. São artistas jovens, em sua imensa maioria negres, mulheres e pertencentes à população LGTQI+. Em tempos de crise, Mario Pedrosa aconselhou que era melhor estar sempre “perto de um artista”. Foi o que fizemos.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Um comentario para "Contramemória: Modernismo em alta voltagem política"