Crimes da PM: por trás dos números, vidas desfeitas

Só em 2014, polícia paulista assassinou 396 pessoas. Em 86% dos casos, mortes vieram na sequência de roubos, sugerindo execuções. Alguns casos são chocantes

Por Ciro Barros, Iuri Barcelos, José Cícero da Silva, na Pública

Publicado 14/12/2015 às 15:35

Só em 2014, polícia paulista assassinou 396 pessoas. Em 86% dos casos, mortes vieram na sequência de roubos, sugerindo execuções sumárias. Alguns casos são chocantes

Por Ciro Barros, Iuri Barcelos, José Cícero da Silva, na Pública

Foram seis meses de pedidos pela Lei de Acesso à Informação para obter todos os 330 boletins de ocorrência (BOs) que resultaram em 396 mortes por intervenção policial em São Paulo no ano de 2014. E mais dois meses para tabular as informações que revelam padrões de atuação nas ocorrências em que a polícia mata. Os dados foram fornecidos pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo (Dipol) e incluem mortes provocadas tanto por policiais militares em serviço como em folga.

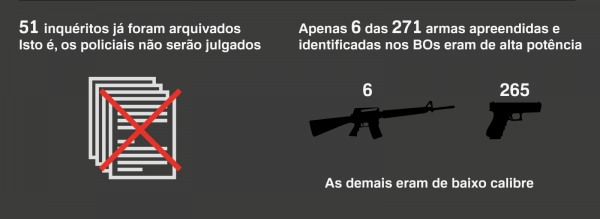

O enredo de uma intervenção letal da Polícia Militar (PM) em São Paulo começa com um homem jovem e negro suspeito do crime de roubo nas ruas da capital paulista. A PM sai em perseguição e, quando o encontra, os policiais são supostamente recebidos a tiros. Os PMs então “revidam a injusta agressão”, no jargão dos boletins de ocorrência – ou seja, atiram de volta. E são certeiros: poucos personagens dessa história sobrevivem. As armas das vítimas da PM costumam ser de baixo calibre: apenas seis entre as 271 supostamente apreendidas eram de alta potência, como fuzis ou escopetas. Percebemos também que as intervenções ocorrem principalmente em locais afastados do centro expandido, região que concentra as áreas mais nobres de São Paulo.

Nossa análise levanta dúvidas sobre os confrontos narrados nos boletins de ocorrência. Frequentemente, os únicos depoimentos a respeito desses crimes são dos PMs envolvidos, que alegam serem sempre recebidos a tiros. Entretanto, poucos policiais se ferem nessas circunstâncias: enquanto 396 vítimas civis morreram, nenhum PM veio a óbito e apenas 17 ficaram feridos nas ocorrências analisadas pelaPública.

No ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), oito policiais militares morreram em serviço e outros 129 ficaram feridos. A maioria desses casos não ocorreu em situações envolvendo mortes de civis pela PM, como demonstram os BOs analisados.

A SSP-SP ocultou de suas estatísticas as mortes provocadas por policiais militares em folga em 2014. Todas as 71 vítimas de PMs fora de serviço mapeadas na pesquisa foram classificadas como homicídios comuns nos dados da secretaria.

Descobrimos também que há uma possível subnotificação das mortes por intervenção do Estado em São Paulo. Cruzamos os boletins de ocorrência com os dados do PRO-AIM (Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade) da Prefeitura de São Paulo. No Programa, havia 124 vítimas de morte por intervenção policial na cidade em 2014. Com a pesquisa da Pública, esse número mais que dobrou: outras 153 vítimas foram identificadas e incorporadas ao banco de dados do PRO-AIM.

Era impossível ficar só nos BOs. Em alguns casos, os termos policialescos ocultam mortes com fortes indícios de execução, como descobrimos em campo.

Noite de 25 de outubro de 2014, zona leste de São Paulo. Israel Bronzeli e o adolescente Cristian do Carmo andavam pelas ruas próximas ao Shopping Itaquera em um Hyundai HB20 vermelho. Segundo a versão do BO, que contou só com os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, o carro acabara de ser roubado pela dupla.

Quem dirigia o carro era Israel, jovem de 20 anos. Ambos eram moradores de uma comunidade próxima. Enquanto trafegavam nas ruas estreitas, eles se depararam com duas viaturas da Força Tática, um dos grupos de elite da PM paulista. Os dois rapazes foram perseguidos e encurralados.

Como as outras quase 400 vítimas de nossa pesquisa, Cristian do Carmo morreu baleado, com tiros no rosto e no peito. Israel foi alvejado quatro vezes, mas sobreviveu ao coma, passou por cirurgia e, do leito do hospital, foi direto para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros.

No BO 765/2014, registrado no 64º DP, os policiais repetiram a versão clássica dos casos de morte por intervenção policial (antigos autos de resistência) para contar o que ocorreu na abordagem de Cristian e Israel. Segundo os agentes, ao encurralarem o HB20, eles foram recebidos a tiros pelos dois jovens e tiveram de revidar.

O Ministério Público (MP) não questionou a narrativa da polícia. Apenas cinco dias depois dos tiros, o promotor Nelson dos Santos Pereira Júnior, então no IV Tribunal do Júri da Capital, mandou arquivar o inquérito da morte de Cristian sem investigar nada além do que foi dito pelos policiais. Nem mesmo o laudo necroscópico do cadáver do adolescente foi anexado. Na televisão, o caso foi contado exatamente como consta no BO.

Dessa vez, porém, havia um sobrevivente, Israel Bronzeli, que se tornou alvo de uma ação penal. Valendo-se quase que exclusivamente da versão dos agentes de segurança, o MP denunciou Israel por quatro tentativas de homicídio contra os PMs, roubo, corrupção de menores, porte ilegal de arma e adulteração de sinalização de veículo.

A juíza Ana Helena Rodrigues Mellim acatou a denúncia três dias depois. Mas, com o processo em curso, os defensores públicos responsáveis pelo caso encontraram provas que desmentiam a versão dos policiais, incluindo duas testemunhas oculares. Ambas depuseram em juízo e disseram ter visto os dois jovens descerem com as mãos para cima ao serem abordados pela Força Tática. Uma dessas testemunhas filmou os momentos seguintes ao suposto confronto. Na filmagem do celular, ela questionou atônita: “Nossa, mas pra quê que fizeram isso, né? Os muleques não tavam nem armados”.

Outra prova contundente contra a versão dos policiais veio do laudo necroscópico de Cristian. O documento revelou que o adolescente havia sido alvejado de muito perto.

“O processo tinha sido arquivado sem o laudo necroscópico do Cristian, que mostrava onde ele tinha sido atingido. O laudo mostrou que um orifício de entrada tinha sido no rosto dele e que tinha ficado uma zona de tatuagem [manchas de pólvora próximas à perfuração de bala características de disparos feitos a curta distância]. O que mostra que o tiro foi a muito pouca distância, se não à queima-roupa”, explica a defensora Nancy Flosi.

“Isso provou que os policiais estavam mentindo”, continua a defensora. “Os policiais falaram que eles [Cristian e Israel] saíram atirando e que tiveram que se defender dando disparos, ou seja, os policiais estariam longe. Mas o laudo mostrou que o Cristian foi executado. Isso é um tiro de execução encostado no rosto”, diz.

A versão de Israel para os fatos também veio à tona durante o processo. Ele disse que estava em casa na noite do crime quando alguns amigos seus chegaram com o HB20 roubado. Era noite de baile funk e o jovem pediu para dirigir o carro até lá. Os amigos que teriam praticado o roubo desceram do carro e ele embarcou com Cristian. Encontraram as viaturas no caminho do baile.

Em 10 de setembro de 2015, prestes a completar um ano preso no CDP, Israel recebeu uma sentença de impronúncia, ou seja, a juíza entendeu que não havia provas para que ele fosse levado a júri pelas tentativas de homicídio. “Em razão dos depoimentos firmes das testemunhas de defesa no sentido de que o réu [Israel] não efetuou nenhum disparo; bem como o laudo necroscópico de Cristian constando zona de tatuagem, não se pode considerar haver indícios sérios de que o réu tenha efetuado qualquer disparo”, decidiu a magistrada Liza Livingston.

Israel segue preso por ter antecedentes criminais de receptação e porte de arma, além da suposta prisão em flagrante por roubo. O processo deve ir para outra vara para que se decida por quais crimes desta ocorrência ele responderá.

A juíza pediu também que os autos fossem remetidos ao MP para que, diante das novas provas, este decidisse se o inquérito contra os policiais militares deveria ser reaberto. Até agora o MP não se manifestou, e os PMs não serão julgados pela morte de Cristian. APública pediu uma entrevista ao promotor Nelson dos Santos Pereira Júnior, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Em juízo, a vítima do roubo do carro não reconheceu Israel como o autor.

PM matou mais de um por dia em São Paulo

Entre as 396 mortes por intervenção policial ocorridas em São Paulo no ano de 2014, a morte de Cristian é emblemática: em vários pontos, esse enredo se encaixa nos padrões das ações letais da PM delineados pelos BOs.

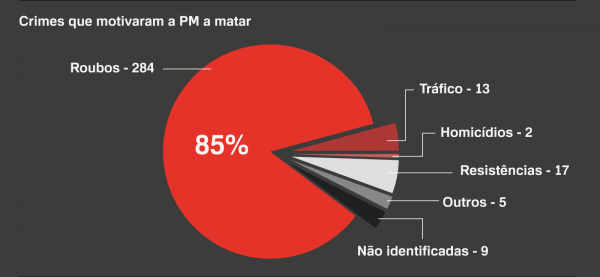

O roubo, crime que motivou a abordagem policial a Cristian e Israel, é disparado o delito que mais leva a PM a matar em São Paulo. Das 330 intervenções policiais analisadas, 284 foram motivadas pelo crime de roubo, o equivalente a 86% dos casos. Crimes mais graves, como o homicídio, por exemplo, resultaram em apenas duas intervenções letais. Curiosamente, os dois homicídios que levaram a PM a matar haviam sido cometidos contra policiais militares.

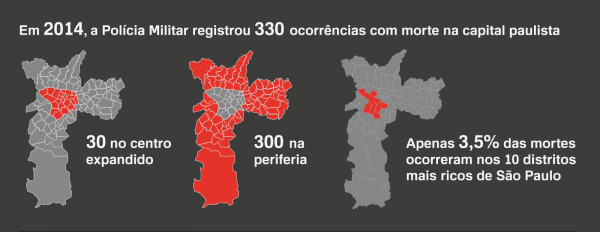

Outro traço marcante da atuação da PM: 91% das intervenções policiais que resultaram em morte de civis ocorreram fora do centro expandido, região demarcada pelas marginais Pinheiros e Tietê, avenidas Bandeirantes, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luiz Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. Apenas quatro das 396 mortes analisadas ocorreram no centro administrativo de São Paulo, área correspondente da Subprefeitura da Sé.

A letalidade também se concentra em áreas mais pobres, como a região onde Israel e Cristian moravam. Os dez Distritos Administrativos (DAs) mais ricos de São Paulo registraram 14 das 396 mortes, 3,5% do total. A concentração fica ainda mais evidente quando se leva em conta a área desta região. Embora esses bairros ocupem uma área 17 vezes menor que o resto de São Paulo, a taxa de mortalidade policial é 27 vezes menor. Ou seja, há uma sobrerrepresentação desta violência nas periferias.

Quem a PM mata?

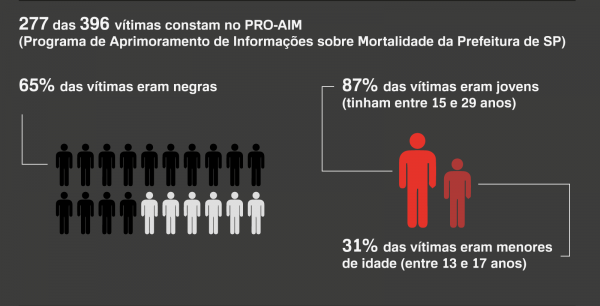

O cruzamento dos boletins de ocorrência com os dados do PRO-AIM mostra que, assim como Cristian, a vítima típica dos homens fardados é jovem, negra e do sexo masculino. Das 277 vítimas analisadas no PRO-AIM, 241 eram jovens, ou seja, tinham entre 15 e 29 anos. Com um detalhe alarmante: quase um terço delas eram menores, com idade entre 13 e 17 anos. Os negros (grupo étnico que inclui pretos ou pardos, segundo o IBGE) também foram maioria: 65% das vítimas verificadas no PRO-AIM.

Há, porém, casos em que os inquéritos da Polícia Civil não conseguiram chegar nem sequer ao nome das vítimas. Em pelo menos 14 das 396 mortes analisadas, as autoridades ainda não sabem nem quem morreu.

51 inquéritos de 2014 já foram arquivados

A impunidade é um dos fatores do medo de falar, de se expor e denunciar casos de violência policial. Nosso levantamento revela que 51 dos 330 casos de mortes praticadas por PMs tiveram seus inquéritos arquivados no Tribunal de Justiça e nem sequer evoluíram para uma ação penal, exatamente como teria ocorrido no caso de Cristian se não houvesse um sobrevivente.

A reportagem da Pública visitou cerca de 15 famílias encontradas a partir dos dados dos BOs e as negativas eram frequentes. “Vocês vêm, fazem a matéria de vocês e vão embora. E a gente que fica aqui?” Essa foi, com variações, a frase que mais ouvimos delas, e quase sempre ficávamos sem resposta.

“Meu filho não era um bandidozinho de viela”

Em meio à tabulação dos dados, um ônibus queimado na avenida Belmira Marin, no Grajaú, chamou nossa atenção. Ele era parte de um protesto que os moradores do bairro organizaram contra a morte do estudante Yago Ikeda Barreto, jovem negro morto aos 16 anos pelo cabo da PM em folga Evandro Gonçalves Xavier no dia 16 de outubro passado.

O cabo afirmou que havia comprado um iPhone no site de compras OLX e que, na noite em que Yago morreu, acertara com o suposto vendedor o pagamento em dinheiro do celular. A negociação havia sido tratada com outro rapaz de nome Anderson, com quem, conta Evandro, combinara de se encontrar no bairro, às 18h.

Segundo o cabo, por volta das 21h15 daquele dia, chegou à rua combinada, mas não conseguiu encontrar o número informado. Em contato com o interlocutor, combinou outro local: um supermercado próximo ao terminal Grajaú. Chegando lá, o tal de Anderson teria pedido que Evandro o acompanhasse à sua casa para buscar o celular. Quando o cabo se recusou a ir, Anderson anunciou o assalto e ele reagiu dizendo que era policial militar. Sempre segundo a versão do cabo, Anderson fugiu para dentro de uma viela próxima, e Yago, que estava atrás do policial e também participava do assalto, teria começado a atirar. Evandro conta que “ouviu um estampido de arma de fogo” e revidou com cinco tiros de sua pistola calibre .40 de propriedade da PM. Yago correu para a mesma viela que Anderson, mas foi atingido por um tiro na região da escápula e caiu no chão.

A história foi confirmada parcialmente por duas testemunhas (uma amiga que dirigia o carro de Evandro e um segurança de um comércio próximo). Entretanto, nenhuma arma foi encontrada com Yago e a explicação do BO para isso é curiosa: quando o menino caiu no chão após ter sido alvejado por Evandro, supostos comparsas de crime correram até o cadáver, pegaram a arma e fugiram.

Essa versão estampada no BO traz indignação e revolta à família de Yago. “O meu maior objetivo agora é mostrar pra todo mundo que o meu filho não era um bandidozinho de viela. Meu filho morto foi morto injustamente. Mataram um inocente, uma criança. E ainda inventaram uma história para denegrir a imagem do meu filho, dizendo que ele era ladrão”, protesta Rosineide Cristina Barreto, mãe de Yago.

A família alega que há outras testemunhas não ouvidas na investigação e que os fatos se deram de forma diferente da história contada no BO. A reportagem da Pública procurou essas testemunhas, mas ninguém quis falar.

Conseguimos apenas reconstruir o que aconteceu depois da morte de Yago, naquela sexta-feira. Até a segunda-feira seguinte, não se sabia o que havia ocorrido porque o garoto, que morava com a avó, tinha ficado de ir ajudar a mãe, uma cuidadora de idosos, no trabalho. Enquanto na casa da avó os familiares pensavam que ele estava com a mãe, para Rosineide o garoto estava com a avó. Foi só na segunda-feira, quando ele demorou para chegar da escola, que a família se deu conta de que não tinha tido notícias do garoto durante todo o fim de semana.

Esse sofrimento adicional poderia ter sido evitado: Yago foi identificado na hora da morte. Mas nos quatro dias seguintes a família não foi avisada de sua morte. Na segunda-feira à noite, a tia de Yago, Roseane Barreto, tentou registrar um boletim de ocorrência, mas foi orientada a fazê-lo pela internet. Como ela não conseguiu, no dia seguinte pela manhã, foi ao 101º DP para registrar o desaparecimento do sobrinho. No mesmo distrito, já havia um BO da morte de Yago, mas ela não foi avisada.

A notícia definitiva veio de forma cruel, por puro acaso. Um vizinho de Yago trabalhava no Instituto Médico-Legal (IML) do Brooklin, na avenida Luiz Carlos Berrini. No meio do expediente, ele tomou um susto ao abrir uma gaveta do IML e dar de cara com o cadáver de Yago. O vizinho foi pessoalmente contar à família e daí restaram só as lágrimas.

A morte se encaixa no padrão de atuação da PM levantado nos BOs tabulados, que, muitas vezes, escondem casos de execução: Yago era jovem, negro, morador de periferia, supostamente cometeu um roubo e atirou contra o policial. Cabe agora à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo (DHPP) esclarecer as circunstâncias da morte do adolescente.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras