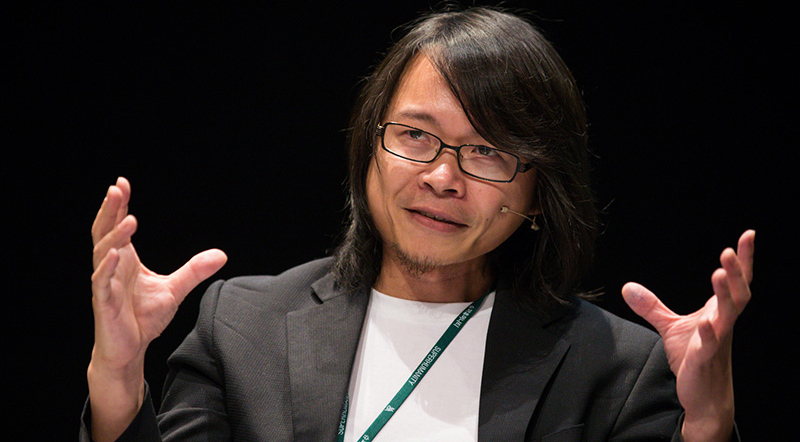

Em Yuk Hui, uma Filosofia da Tecnodiversidade

Sai no Brasil livro de pensador chinês que convida a superar fatalismo diante da tecnologia. Ele sugere reivindicar, contra a concepção linear e única de progresso típica do eurocentrismo, um mundo em que muitas cosmotécnicas sejam possíveis

Publicado 11/02/2021 às 19:28 - Atualizado 11/02/2021 às 19:40

MAIS:

O texto a seguir é o prefácio, redigido pelo autor, para

TECNODIVERSIDADE

De Yuk Hui, publicado pela Ubu, parceira editorial de Outras Palavras

Os ensaios que compõem este livro foram publicados independentemente, mas é possível organizá-los sob a mesma rubrica: a da tecnodiversidade, noção que venho desenvolvendo desde minha segunda monografia, The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics [A questão da técnica na China: Um ensaio sobre a cosmotécnica] (2016–19), e com a qual continuo trabalhando. Uma investigação sobre a tecnodiversidade propõe rearticular a questão da tecnologia; em vez de entendê-la como um universo antropológico, precisaremos redescobrir uma multiplicidade de cosmotécnicas e reconstruir suas histórias para projetarmos no Antropoceno as possibilidades que nelas estão adormecidas. O historiador britânico Arnold Toynbee levantou uma pergunta interessante nas Reith Lectures [Palestras Reith] da BBC: por que os chineses e os japoneses rejeitaram os europeus no século XVI, mas aceitaram que eles entrassem em seu país no século XIX? Sua resposta foi que, no século XVI, o objetivo dos europeus era exportar tanto sua religião quanto sua tecnologia para a Ásia, mas, no século XIX, eles entenderam que seria mais eficiente exportar a tecnologia sem a cristandade. Os países asiáticos aceitaram sem resistência a ideia de que a tecnologia era algo não essencial e de caráter instrumental, de que seus cidadãos eram “usuários” capazes de decidir como utilizar essas novas ferramentas. Toynbee continua e afirma que “a tecnologia opera na superfície da vida e, por isso, parece possível adotar uma tecnologia estrangeira sem pôr em risco a possibilidade de reivindicar a titularidade de nossa alma. Essa noção de que, ao adotar uma tecnologia estrangeira, nos sujeitamos apenas a uma pequena dependência pode, é claro, ser um engano”. O que Toynbee diz é que a tecnologia em si mesma não é neutra, carrega formas particulares de conhecimentos e práticas que se impõem aos usuários, os quais, por sua vez, se veem obrigados a aceitá-las. Alguém que desconsidere essas dinâmicas e subestime a tecnologia como manifestação meramente instrumental acabará adotando uma abordagem dualista. Essa falha de interpretação, esse engano, se tornou uma verdade necessária no século XX.

No século passado, as tecnologias modernas se espalharam pela superfície da Terra e, ao convergirem, deram corpo a uma noosfera no sentido dado ao termo por Pierre Teilhard de Chardin; a competição tecnológica definiu a geopolítica e a história. A vitória japonesa sobre a Rússia na Guerra Russo-Japonesa (1904-05) levou à lamentação formulada pelo pensador reacionário alemão Oswald Spengler de que o maior erro cometido pelos brancos na virada do século foi ter exportado suas tecnologias para o Oriente – o Japão, de início um estudante, agora se tornava professor. Essa “consciência tecnológica” persistiu ao longo do século XX e foi marcada pela bomba atômica, pela exploração espacial, e hoje se manifesta na inteligência artificial. Recentemente, alguns comentadores declararam que havíamos entrado em uma nova era axial inaugurada por um desenvolvimento tecnológico mais equilibrado – em outras palavras, uma era em que as conquistas tecnológicas do Oriente parecem ter revertido o movimento unilateral que ia do Ocidente para o Oriente. Essa também é a causa do sentimento neorreacionário que vemos hoje no Ocidente.

Para avançarmos, talvez seja interessante ressituar esse discurso da nova era axial como o surgimento de um momento crítico para a reflexão sobre o futuro da tecnologia e da geopolítica. Essa avaliação crítica exige a rearticulação da questão da tecnologia. Podemos suspeitar que tem havido um engano e um desconhecimento quanto à tecnologia nos últimos séculos, já que ela tem sido vista como algo não essencial e de caráter meramente instrumental – mas, de modo mais significativo, como homogênea e universal. Esse universalismo favorece uma história tecnológica fundamentalmente europeia. Nos textos aqui reunidos, procuro mostrar que a maneira pela qual os avanços tecnológicos vêm sendo percebidos na filosofia, na antropologia e na história da tecnologia é bastante discutível e que a apreensão de novas visões sobre o tema e a reflexão sobre outros futuros possíveis são agora um imperativo. Em seu âmago, essa busca é um projeto de descolonização que se distancia de maneira consciente do pós-colonialismo. A modernização como globalização é um processo de sincronização que faz com que diferentes tempos históricos convirjam em um único eixo de tempo global e prioriza tipos específicos de conhecimento como força produtiva principal. Esse processo de sincronização é possibilitado pela tecnologia, e é também nesse sentido que entendemos aquilo que Heidegger afirma em “O fim da filosofia e a tarefa do pensar”, de 1964, no sentido de que “o fim da filosofia revela-se como o triunfo do equipamento controlável de um mundo técnico-científico e da ordem social que lhe corresponde. Fim da filosofia quer dizer: começo da civilização mundial fundada no pensamento ocidental-europeu”1. O fim da filosofia é assinalado pela cibernética e, para além disso, também traz implícita a ideia de que a civilização e a geopolítica globais estavam dominadas pelo pensamento ocidental-europeu. Para que consigamos nos afastar dessa sincronização, ao que tudo indica, teremos de exigir uma fragmentação que nos libertará de um tempo histórico-linear definido em termos de pré-moderno / moderno / pós-moderno / apocalipse. A maneira como vemos a tecnologia enquanto força exclusivamente produtiva e mecanismo capitalista voltado ao aumento da mais-valia nos impede de enxergar seu potencial descolonizador e de perceber a necessidade do desenvolvimento e da manutenção da tecnodiversidade.

Como o pensamento não europeu e o não moderno poderiam responder a esta época tecnológica senão com um apelo ao retorno à natureza? Com meu conhecimento limitado sobre a América Latina, minha esperança é que este trabalho desperte uma curiosidade que leve a perguntas como: o que significa uma cosmotécnica amazônica, inca, maia? E, para além de formas de arte e de artesanato indígenas a serem preservadas, como essas cosmotécnicas poderiam nos inspirar a recontextualizar a tecnologia moderna? Para isso, precisamos rearticular a questão da tecnologia e contestar os pressupostos ontológicos e epistemológicos das tecnologias modernas, sejam elas as redes sociais ou a inteligência artificial. Quando propõe seu projeto transumanista, o filósofo Enrique Dussel enfatiza os diálogos transversais entre diferentes culturas a fim de criar uma solidariedade que inclua e respeite os pontos de vista da alteridade. Dito de outro modo, as culturas não europeias podem aprender com a modernidade e, ao mesmo tempo, desenvolver uma visão crítica a partir de seus pontos de vista. Somos obrigados, contudo, a perguntar: como um diálogo transversal desse tipo seria possível quando o mundo inteiro foi sincronizado e transformado por uma força tecnológica gigantesca?

Do ponto de vista da história da filosofia, a modernidade e a pós-modernidade, sendo discursos europeus, são descrições e respostas às condições tecnológicas europeias – ao mecanicismo e à cibernética, respectivamente. Seria estranho se alguém que pretendesse superar a modernidade ou a pós-modernidade não se defrontasse com a tecnologia como um tema central. Tenho a impressão de que devemos dar um passo além da crítica do eurocentrismo e do colonialismo do poder, porque, como verdadeiros materialistas, devemos reconhecer que esses vieses ontológicos e epistemológicos só sobrevivem e triunfam porque são concretizados (talvez até pudéssemos dizer embutidos) nas tecnologias, como na arquitetura de bancos de dados e de algoritmos, na definição de usuários e nos modos de acesso. O capitalismo evolui ao investir em máquinas, ao se atualizar constantemente de acordo com os avanços tecnológicos e ao criar fontes de lucro na invenção de novos dispositifs.

Sem confrontarmos o conceito de tecnologia em si, dificilmente seremos capazes de preservar a alteridade e a diferença. Essa talvez seja a condição sob a qual poderemos pensar uma filosofia pós-europeia. Se Heidegger afirma que o fim da filosofia significa o “começo da civilização mundial fundada no pensamento ocidental-europeu” e que tal final é marcado pela cibernética, então o desconhecimento da tecnologia e a aceleração cega conduzirão apenas ao agravamento dos sintomas enquanto fingem tratá-los. Há motivos legítimos para desconfiar do impulso prometeico tragista que afirma pôr fim ao capitalismo por meio da automação total, já que esse impulso tem como base uma falsa personificação do capitalismo, como se ele fosse uma pessoa idosa que será deixada para trás pelo avanço tecnológico. Também não rejeitamos pura e simplesmente a ideia da aceleração, mas parece fazer mais sentido perguntar: que aceleração é mais rápida do que a de um desvio radical, a de um afastamento do eixo de tempo global, a que liberta nossa imaginação das amarras do futuro tecnológico vislumbrado pelas fantasias transumanistas? Essa reabertura da história mundial só pode ser alcançada pela conversão dessa força tecnológica gigantesca em uma relação contingente e de seu reposicionamento como sujeito necessário de investigação e de transformação a partir das perspectivas de múltiplas cosmotécnicas.

Os artigos “Sobre a consciência infeliz dos neorreacionários” (2017), “Cosmotécnica como cosmopolítica” (2017), “O que vem depois do fim do Iluminismo?” (2019) e “Cem anos de crise” (2020) foram originalmente publicados no periódico digital e-flux. Eles compõem uma série de textos que procura construir uma teoria política cujo ponto de partida é a tecnodiversidade. Os outros três artigos, “Máquina e ecologia”, “Variedades da experiência da arte” e “Sobre os limites da inteligência artificial”, foram desenvolvidos a partir de três palestras proferidas ao lado de Bernard Stiegler em novembro de 2019, durante uma aula magna intitulada “What Art Can Do in the 21st Century” [O que a arte pode fazer no século XXI], na Universidade Nacional de Artes de Taipei. Desenvolvidas a partir do aprofundamento de alguns dos temas de Recursivity and Contingency [Recursividade e contingência], essas aulas são uma exploração daquilo que chamo de fragmentação.

Estive no Brasil em setembro de 2019 para uma jornada de palestras, e foi minha primeira visita à América Latina. Tenho lembranças muito agradáveis da acolhida calorosa que recebi de Ronaldo Lemos, Eduardo Viveiros de Castro, Hermano Vianna, Carlos Dowling, Aécio Amaral e de outros colegas, além das discussões intensas que tivemos. Pensando sobre tudo isso agora, nestes tempos turbulentos que estamos vivendo, essa viagem já parece muito distante. Minha breve estadia no Brasil só me permitiu dar uma espiada nessa realidade social e política bastante diferente, mas também confirmou a necessidade de pensar a descolonização a partir da perspectiva da tecnologia. Espero que este livro seja apenas o começo de uma conversa bem mais profunda.

Hong Kong, setembro de 2020.

1Martin Heidegger, “O fim da filosofia e a tarefa do pensar”, in Conferências e escritos filosóficos, trad. Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 271.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

A reflexão de Yuk Hui sobre a tecnodiversidade é fascinante! A forma como ele articula a interconexão entre tecnologia e cultura realmente nos faz repensar a relação que temos com as inovações. Fiquei particularmente interessado na ideia de que a diversidade tecnológica pode ser uma resposta aos desafios contemporâneos. Mal posso esperar para ver como essas ideias se desdobram em discussões futuras!

A profundidade das ideias de Yuk Hui sobre tecnodiversidade é fascinante! Sua abordagem crítica em relação às tecnologias contemporâneas nos faz refletir sobre a relação entre cultura, natureza e inovação. É crucial pensar em como podemos moldar um futuro mais equilibrado e sustentável. Obrigado por compartilhar essas insights tão relevantes!

Adorei a profundidade da reflexão sobre a tecnodiversidade que Yuk Hui propõe. É fascinante pensar em como diferentes culturas e saberes poderiam influenciar a tecnologia que usamos, além de promover um diálogo necessário sobre nosso futuro digital. Obrigado por trazer esse tema tão relevante à tona!

Achei a reflexão sobre a tecnodiversidade fascinante! A forma como Em Yuk Hui articula a relação entre tecnologia e diversidade cultural oferece uma nova perspectiva para pensar nosso lugar no mundo digital. Além disso, os exemplos apresentados ajudam a entender como podemos abraçar diferentes modos de ser e viver em um ambiente cada vez mais homogêneo. Parabéns pelo conteúdo instigante!

Muito boa essa reflexão!