Quando a razão cínica toma a Ciência

Cientificismo tenta capturar a produção de saberes, impondo lógicas empresariais e determinismos tecnológicos. “Neutra”, sua crítica é acrítica. Desligar essas engrenagens requer conhecimento livre e revisão de métodos e teorias

Publicado 03/06/2020 às 19:29 - Atualizado 03/06/2020 às 20:03

Às quartas-feiras, Outras Palavra publica uma série de artigos de Ricardo Neder, intitulada A Gambiarra e o Panóptico (fruto de livro homônimo, publicado pelo Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina, da UnB, e editora Lutas Anticapital) que, por meio dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, visa compreender a sociedade de controle e vigilância – e se é possível superá-la e reconstruir o Socialismo e as Democracias. Leia a apresentação da série. Aqui, todos os textos já publicados. O título original do texto abaixo é: Razão cínica

Há pesquisadores/as que acreditam que a meritocracia se soma com cientificismo. Qual é o problema? Está justamente na convicção um tanto quanto cínica, de que a via do cientificismo é a única possível como produção epistêmica, e se justifica como parte da consistência de um ecossistema chamado produção científica universal (agora, após o Séc. XX, corporativa-empresarial), que, por sua vez, é validada pelo produtivismo de publicação de artigos especializados.

Aos adeptos da razão cínica temos de demonstrar que seu campo de disputas, competências e interesses por uma meritocracia na sociedade nasce de certo esforço correspondente na universidade (em todos os lugares onde a razão cínica substitui os que não se subalternizam) que atende pelo nome de cientificismo.

Um outro contracampo de colegas, porém, acredita estar fazendo ciência pública, cujos resultados a sociedade deve validar, sobretudo a sociedade formada por gente comum, de todos os tipos de classe social, grupos familiares e comunidades cujos filhos são os primeiros de muitas gerações a pisar como estudantes numa universidade pública.

Pesquisadores/as adeptos/as da razão cínica acreditam como crítica acrítica que agem assim por que acreditam na neutralidade científica. São adeptos da razão cínica também, porque sua crítica rala acredita que os muros não podem ser derrubados. São eles:

i) muros disciplinares, ou seja, aqueles construídos ao longo da especialização e da produção dos adeptos da razão cínica que acreditam no produtivismo, e que este deve ser praticado porque, na especialização, o expert e a expertise, (sua disciplina especializada), se confundem, a ponto de serem reconhecidos como equivalentes. Certos colegas na medicina se tornam tão especialistas em certo fragmento da clínica médica e da tecnologia para intervenções correspondentes, que o assunto passa a ser definido pelo modo como ele o define, e todos os outros, não sendo ainda especialistas (embora possam vir a ser), falam de algo apenas conhecido;

ii) muros de defesa, impostos também pelo cientificismo, que, trocando em miúdos, é uma forma sofisticada de melhor defender o muro disciplinar, já que o campo da especialização e o da dedicação microepistêmica opera pela necessidade de rigor. Afinal, ser cientificista é olhar para um elemento de pesquisa com foco suficientemente agudo para rechaçar todos os outros aspectos discordantes do seu ponto de armação da própria confirmação do experimento teórico, numa estratégia autorreferente. Tomemos o caso (hipotético) de uma bióloga que passou 45 anos da sua vida profissional estudando um par de cromossomos, o que, na universidade, lhe angariou respeitabilidade. O fato pode não lhe render um prêmio de excelência nacional ou internacional, mas certamente evitará dores de cabeça com colegas que fazem a crítica da produção científica como se estivessem dentro de um farol em noite de tempestade, pois só é possível fazer de lá uma crítica externa ao campo da prática do cientista (crítica externalista feita por um leigo, em outras palavras, alguém sem a vivência dos adeptos da razão cínica do cientificismo);

iii) muro que atende pelo nome de construtivismo, complementar ao racionalismo e ao empirismo. Este terceiro tipo de muro imposto é o que marca o instrumentalismo. É a convicção de que não é possível fazer pesquisa em certos domínios tecnocientíficos (da física quântica à engenharia genômica), sem se basear em tecnologias sofisticadas, sem laboratórios dotados de instrumentação e ferramentas de altíssima precisão. Este domínio da instrumentação caracteriza um neoconstrutivismo (o antigo foi fundado por todos os que tentavam fazer da medição uma ciência em si).

Tal é a tríade na qual se estriba um deus ex machina entre colegas das ciências Humanas & Sociais, que o manipulam como prova crítica meio acrítica do instrumentalismo, e os que adotam acriticamente o instrumentalismo, caso dos operadores do direito, economistas e administradores neopositivistas. Todos esses profissionais endeusam as ferramentas do racionalismo e da analítica, ídolos com ou sem linguagem matemática, e fazem da estatística uma produção de moedas falsas, transformadas em moeda de troca para validar um raciocínio mecanicista nas melhores casas de prostituição do saber, que atendem pelo nome de “meios de comunicação de massa”.

E é contra esta razão cínica neopositivista fundada na moralidade de uma linguagem dos meios aludidos, que se insurge aquilo que somos, colegas das Humanas & Sociais identificados com as abordagens qualitativas e filosóficas dos marxistas, neomarxistas, libertários, até funcionalistas e fenomenólogos, tanto estruturalistas quanto pós-estruturalistas.

As articulações existentes entre ciência & técnica passam, assim, a ser vistas como algo que só interessa ou nos toca porque estamos interagindo com os meios técnicos. Não há momentos em que isto não esteja ocorrendo; são processos pelos quais as pessoas se relacionam 24 horas, dia-e-noite. São meios técnicos pervasivos, com uma orientação sistemática para resultar em condutas e influir nas relações humanas assistemáticas (Braudillard).

Daí a proposta de um caminho, um atalho menos óbvio, porém capaz de nos levar além da mera condenação. É, sobretudo, um mapa inicial de exploração em torno de significantes da tecnologia, cesta de normas e valores; cesta de valores de troca e signo ou estética.

Tudo parece começar com a vivência de signo da tecnologia como bifronte – nenhum gênero, nenhuma realidade valorativa, nenhuma ideologia acima do bem e do mal – é a mais vulgar, e sempre fica clara em certas situações reais da sociedade contemporânea. No quadro latino-americano, no qual o uso do dispositivo para matar, aniquilar em massa, pelas nossas políticas de segurança pública que, na verdade, geram insegurança justamente porque a tecnologia da morte letal, atualizada ano a ano pelas indústrias bélicas e de armamentos, é sempre avidamente absorvida pelos implementadores das políticas de insegurança.

Há uma cesta de valores envolvida nestas duas situações: a técnica de produção dos armamentos letais e não letais se desenvolve à sombra dos políticos e gestores políticos de plantão nos governos prontos para apertar o botão que aniquila milhares de jovens, negros e brancos, pobres (em um país como o Brasil, esta é a rotina).

Adicionalmente, tomemos a moralidade da tecnologia, não dos armamentos, porque é demais sua obviedade, tomemos como exemplo, algo que no dia a dia não aparece como técnica problemática, porque subordina a vida do mundo onde se instala e se faz um temível senhor das tecnologias. Cultuado dia e noite, o senhor automóvel também mata (50 mil pessoas e três vezes mais de sequelados permanentes a cada ano, no Brasil), nunca, porém é apresentado como uma quintessência prejudicial e contraditória para a vida, pois sua negação já parece uma trama de consequências desagradáveis no futuro, desde menor mobilidade pessoal até o atoleiro dos sistemas de transportes públicos de massa propositadamente pouco eficientes e nada funcionais (para não perturbar o sistema de produção do automóvel).

Este é um típico encadeamento temporal de significantes, ou seja, uma coisa, se negada, poderá levar a outra. O que é verdadeiro. Apenas numa moralidade integralmente colada no corpo como regra de vida, como fazem os ascetas e os budistas, pode proceder ao rechaço das técnicas, alguém marcado pela convicção radical de que a técnica não o seduz.

O mesmo tipo de moralidade toma a tecnologia como uma cesta de valores e normas: diariamente a sociedade vive situações de quem sofre, e quem aciona tal sofrimento está bem situado no estamento gerencial da esfera do governo, da indústria, do comércio e da produção em geral, cujas posições são as mais entusiastas quanto à tecnologia.

Em todos os casos, a moralidade dominante da tecnologia assume dois significantes:

1: cornucópia – mobilizar nossos afetos para aspirar o acesso a uma espécie de desempenho-para-gerar-meios que circulam o dinheiro ao aumentar a velocidade da circulação do valor de troca da produção capitalista).

2: estesia – é sua capacidade de estabelecer a vivência comum em torno de um signo que nos emociona e afeta (o afeto, além de ser nossa linguagem corporal milenar, é o que move as pessoas numa operação de consumo).

Afeto é a instância repetida ad nauseam pelo fundamento da lógica cínica operada pela publicidade, e pela mídia em geral com suas mensagens diretas e plenas de ênfase no plano subliminar que associa mulheres, homens e crianças brancas e saudáveis, alegres e de bem com a vida, ao ato de consumir algum produto. Isto torna a mensagem não só um produto exemplar e desejável para todas as outras categorias e grupos sociais diferentes ou coloridos, pobres e carentes de coisas básicas, mas também coloca os brancos em situação de superioridade sociocultural e econômica.

Trata-se de uma ciência coitada, maltrapilha, adotada pela moralidade que opera igual à propaganda (cores e classes são elididas em nome de um padrão): o modo padrão de fazer ciência que se baseia na tríade cartesiana: “racionalismo”, “empirismo” e “materialismo científico/instrumentalismo”. Assim, o outro significante – trocas – é mais direto. Deriva de uma postura pró-aplicações tecnocientíficas. Sabemos que este significante é moldado, na universidade e nas empresas, para resultar em negócios como quaisquer outros.

Na sua essência, esta moralidade permite que investimentos de longo prazo (só possíveis ao estado e às grandes corporações transnacionais) se tornem viáveis não porque são de maturação difícil, mas porque todas as outras alternativas que tentaram construir no meio tecnocientífico, para não serem atreladas, acabaram incorporadas ao estoque de capital dos grupos empresariais como conhecimento.

Nesta moralidade da tecnologia (conhecimento como valor de troca) há processos de escolhas e decisões, incertezas e conflitos orientados por algum sujeito. Esta fixação no sujeito, entretanto, não pode ser generalizada: sua morte ou dissolução é o que arma os dispositivos, desenvolve a tecnociência e o anula, exigindo-lhe executar as consequências máximas.

Os fundamentos (dos pioneiros do cientificismo) orientam uma unidade moral para esse sujeito coletivo (científicos, docentes e pesquisadores), mas eles são diferenciados, múltiplos, fragmentados e dispersos a ponto de parecerem ao leigo algo difuso, alguém dotado de má consciência coletiva ou, até mesmo uma não existência.

O sujeito tecnocientífico tem a má consciência de que as consequências dos sistemas e projetos técnicos (sempre operando sob grande escala) afetam grandes coletivos, e pretende regular uma lógica de contenção das reações canalizando-as para protocolos de valor historicamente mutáveis, mas juridicamente neutros. Opera sob a separação rígida entre fatos e valores. Esta separação permite aos complexos empresariais envolvidos negociar com base em protocolos contratualistas, e insistir no caráter consequencialista regido pela noção de impactos (noção em estado avançado de deslegitimação pois naturaliza a ação nefasta a distância dos sistemas técnicos).

Cada época tem suas marcas de invisibilização desta má-fé do cientificismo, o que nos permite acreditar, por exemplo, que a moralidade da tecnologia como valor de troca de hoje possa ser revista amanhã. Mas este não é caso, hoje há protocolos, acordos, tribunais, direitos de propriedade intelectual e industrial, tribunais, bancos seguradores de empresas que rechaçam as inovações, que podem ameaçar posições e que destroem as bases de uma convicção alargada e desprendida dos pesquisadores. Daí a inevitável questão.

O que orienta a conduta ética dos pesquisadores em diversas áreas, quejá apresentam conflitos extremos com a base científica em si mesma, que não tem como explicar ou como prever desdobramentos, nem tampouco controlar o que a tecnociência está lançando às mancheias todos os anos na sociedade (basta nos lembrarmos da informatização e automação, das biotecnologias e da manipulação genômica da vida, da pesquisa biomédica associada aos fármacos, as cadeias de produtos químicos que penetram nas águas, corpos e terras)?

Grande parte da moralidade científica e tecnológica do passado ruiu junto com a morte do cientista clássico, porque estava associada rigidamente aos campos disciplinares e ao êxito em gerar produtos passíveis de serem realizados no mercado e na sociedade, como exemplo bem-sucedido de fazer ciência.

A moralidade da tecnociência, ao contrário, hoje se funda num quadro coerente de dispositivos, instituições, normas, controle e recursos em torno dos quais a regra geral é a destruição sistemática e ampla da neutralidade científica.

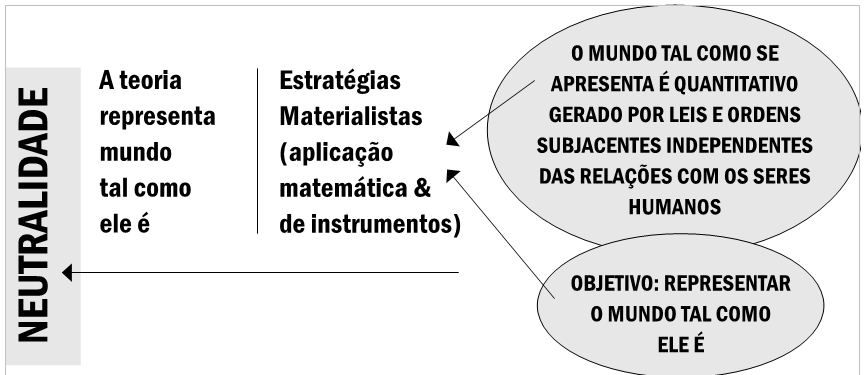

O diagrama exposto a seguir sintetiza a combinatória entre neutralidade científica e determinismo tecnológico:

A representação gráfica acima é parcimoniosa, ainda deixa margens para acreditarmos que a destruição da neutralidade pela razão cínica pode ser revertida, e conseguiremos superar o apocalipse da destruição total da ciência, distinta da tecnociência.

Os antigos e novos humanistas de todas as estirpes ainda acreditam nesta perspectiva e podemos afirmar que o sujeito cientifico usufrui tardiamente de uma sensação de fastio, do gozo excessivo da destruição e morte.

Isto o torna (sujeito tecnocientífico) prepotente diante de uma potência futura de que não dispõe para enfrentar a crise tardia da separação dos valores cognitivos por meio das estratégias materialistas.

O conflito de cada um/a com esta manipulação é parte da luta coletiva autonomia versus heteronomia do passado que cedeu lugar à luta pela movimentação libertária mais avançada dos afetos (e da libertação do cognitivo diante da arte de vender entretenimento) como se estivéssemos desta forma, vivendo a erosão do sujeito científico moderno (que se aferra à neutralidade pré-bomba atômica e das tecnociências em geral)

Tal significante da tecnologia é regido pelo mito da moralidade consequencialista (como podemos questionar os organismos geneticamente modificados – OGMs -, se o ônus da prova é sempre e cada vez mais transferido para as vítimas?).

Pragmático, o sujeito tecnocientífico se coloca a seguinte questão… “Essa descoberta, invento ou inovação terá consequências futuras para outros públicos? Será preciso regulamentar isso, mas desde que preservada a neutralidade”. Este “desde que”já admite o naufrágio da neutralidade, completo e irremediável. Sua morte não foi jamais anunciada, nem tampouco reclamada, mas omitida, elidida diariamente, constantemente chamada de volta como se um cadáver morto-vivo admitisse retornar ao mundo dos vivos.

O último significante da tecnologia é o da moralidade contratualista. Ele opera sob a lógica da realidade econômica dos mercados que pretende definir como fatos consumados os que passam pelas finanças. São os mesmos que se aferram à neutralidade científica em nome da produtividade.

Em seu lugar plantam os vastos jardins onde essa conquista se expressa como vitórias dos complexos industriais militares, e suas veias são as políticas micro e macroeconômicas de empresas e governos, em associação com a tecnologia-como-valor-de-troca, comércio como qualquer outro.

Busca adotar soluções práticas de delimitação ou divisão de responsabilidades do ponto de vista exclusivamente jurídico. Afigura-se reducionista nas constituições contemporâneas por exclusivamente regular os ganhos de rentabilidade (escopo) produtividade (escala) rastreabilidade (qualidade) dos produtos desenvolvidos com base no monopólio das patentes, obsoletismo programado e rapidez no giro do produto, fruto da pesquisa científica.

Tomar a tecnologia como signo é o mesmo que reduzir ingenuamente o automóvel à máquina automóvel. No sentido vulgar, é ver a tecnologia como neutra. Entre os cientistas equivale à moralidade de se aferrar ao modelo cognitivo que articula neutralidade científica ao determinismo tecnológico.

A enorme penetração dos mecanismos e dispositivos artificiais na sociedade já afeta profundamente a visão de neutralidade da técnica. Sua erosão emerge como algo ameaçador à razão cínica: o desvelamento do signo! Isto provocará um encadeamento de negações. Levantará suspeitas e inquietações, medos e atitudes dúbias na aceitação de novidades que acabam constantemente por exigirem ser refeitas, ridiculamente relançadas como signos do vazio.

São tantos e múltiplos os significantes dos objetos, sistemas e máquinas que sua duração é poli-equivalente: dura um átimo, daí sua necessidade de uma estratégia de moda (esta luta contra o passado).

E, como se fosse a luta mais importante do capital, está sendo jogada noutro plano, no entrechoque da moralidade das normas e valores diante da moralidade dos valores de troca.

Essa última tende a levar de roldão as formas esclarecidas (não reprimidas), culturais, intelectuais, iluministas e outras típicas da esfera pública da academia, para o campo dos valores impostos pelas empresas e governos, agências e corporações.

Seus gestores operam como se devessem, uma vez em posições estratégicas, agir sempre para impedir ou anular desconfianças, do contrário correm o risco de toda a sociedade civil (enquanto sociedade burguesa) se deixar arrebatar por arroubos libertários e ajudar movimentos sociais na busca de outras moralidades pragmáticas indispensáveis para a tecnologia (por exemplo convertê-la em tecnologia social a serviço dos coletivos autogestionários sem donos, sem gerentes, sem chibatas).

Superar a ingenuidade e a concepção cínica da neutralidade científica que dita a última moda da tecnologia como determinismo (da técnica legitimada pelos poderes) é uma tarefa para o movimento social. Mas combater a questão da moralidade da tecnologia vai muito além: demanda construir sistematicamente e de forma libertária e autônoma, as pontes (métodos), os nervos e neurônios (teorias), enquanto conexões dinâmicas, suficientemente claras ou evidentes para desligar a razão cínica do sujeito tecnocientífico da maioria dos novos sujeitos de conhecimento, identificados com os grupos sociais trabalhadores e excluídos da sociedade. Trata-se, assim, da negação da razão cínica, e, sobretudo, da elevação a um estatuto de possibilidade concreta, o que equivale a construir outra intersubjetividade do vínculo social do sujeito de conhecimento com a base dos pesquisadores e tecnólogos. Estes, neste campo, devem pugnar contra os que negam qualquer vínculo social para a técnica e reafirmam o cientificismo no seio das contradições típicas da exclusão posta pela tríade cartesiana – racionalismo, empirismo e materialismo científico/construtivismo.

O primeiro passo nesta direção é assumir que há coletivos de pesquisa nas universidades capazes de transitar do unitarismo para o pluralismo metodológico e sociotécnico, que é também formado por uma tríade, mas de caráter não cartesiano.

Com isso chegamos a um ponto de bifurcação diante dos intérpretes da razão cínica: qual o percurso comum, se é o próprio sujeito cognoscente que se encontra ameaçado enquanto método, enquanto moralidade, enquanto produção coletiva, enquanto coletivos que deveriam buscar a autodeterminação na universidade? Se ele escolher realizar outra trajetória, a bifurcação vai lhe revelar algo direto, sem subterfúgios (dizer não à máquina do mundo?) e reinventar um meio de problematização – a despeito da interdisciplinaridade – como estratégia tecnocientífica das empresas e dos grandes laboratórios.

A interdisciplinaridade é a conquista das 11 mil virgens. Mito! É nisto, antes de se converter em nova ortodoxia, na qual coexistem o maior risco e a maior possibilidade de salvação, uma brecha a ser aproveitada, como um portal por onde entrem os novos bárbaros do império, outros sujeitos sociais e culturais, diferentes entre si, os saberes populares, indígenas, africanos e latino-americanos, o dos povos extrativistas, dos trabalhadores e trabalhadoras em geral. O sujeito tecnocientífico deverá deixar de ser moderno, para se tornar contemporâneo.

Desconfio que, para romper esse impasse (entre a epistemologia e a cientificidade), não vamos precisar de gramáticascom suas regras, gramáticas normativas, nem de novos protocolos de valor, dentro dos quais os praticantes da razão cínica rapidamente roeriam a fina casca e se instalariam, comendo como vermes, as práticas libertárias. No outro extremo, encontramos as práticas dos agentes intermediários (outrora chamados de intercessores por Deleuze), oriundos das ciências transdisciplinares, transversais a campos variados, desde as ciências, técnicas, filosofia, até as artes e humanidades, e ainda (sobretudo, nos campos onde o cinismo apodreceu corações e mentes) surgem tecnólogos, engenheiros, cientistas naturais, matemáticos brilhantes.

Suas linguagens se abrem para atuar como conhecimento livre. Intercessores qualificados para promover o debate e a dialogia entre os coletivos de pesquisas assumem uma posição de crítica à crítica rala ou acrítica da moralidade da tecnologia, enquanto signo, como os adeptos do argumento cínico admitem, quando querem negar a possibilidade de alterar o determinismo tecnológico.

Para além do cinismo constituinte do neopositivismo e da nova tríade cartesiana com o construtivismo, aqueles intercessores exclamam que há necessidade de fomentar o conhecimento das questões históricas próprias de coletivos de pesquisa específicos, interpelando cientistas e engenheiros envolvidos nas áreas especialistas.

Integrantes de outro coletivo de pesquisa, contudo, podem ter visão mais abrangente e adotar uma postura típica do pluralismo metodológico ou tecnológico, no qual as metodologias hermenêuticas como o estruturalismo, a fenomenologia e a psicanálise, mas também o pós-estruturalismo e o pensamento libertário em ciência & técnica na sociedade são articuladas à tríade anticartesiana .

Neste caso, a (i)moralidade da tecnologia irá se tornar tão espessa, densa e evidente que sua exposição irá provocar um uníssono “o rei está nu!”. Já não lhe será possível expressar novos jogos de normas e valores diferenciados.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Um comentario para "Quando a razão cínica toma a Ciência"