A política nos borrões de Graciliano Ramos

Silviano Santiago disseca a busca do alagoano pela escrita seca e sólida, sem um milímetro de excesso. Entre Eça e Eliot, Mário e Machado, ele desfia as linhas de força e mostra o elo fundamental entre o escritor e o cidadão, sua poética e o socialismo

Publicado 17/05/2023 às 16:47 - Atualizado 17/05/2023 às 16:55

Por Silviano Santiago na coluna da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS)

Este texto, cujo título original é “A parcimônia do seco, o fascínio do sólido”, foi apresentado pelo autor em 2014 no Seminário Poética do Menos, organizado por Eucanaã Ferraz e Roberto Conduru, no Instituto Moreira Salles/Rio de Janeiro. Foi publicado pela primeira vez pela Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS), onde faz parte da Série Nordeste. Agora o compartilhamos com os leitores de Outras Palavras. Leia outros textos da coluna da BVPS.

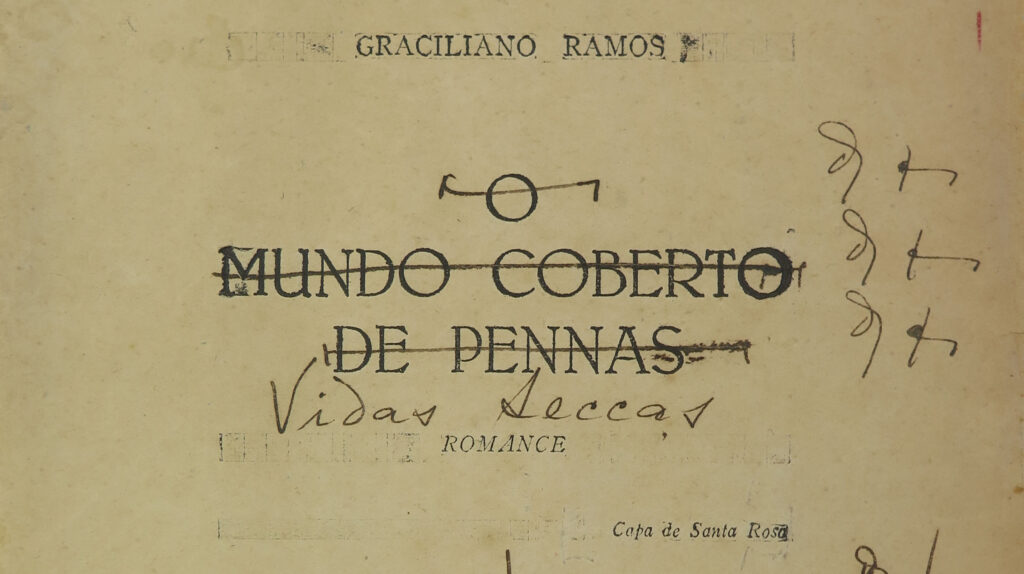

Comecemos por algumas linhas de Memórias do Cárcere. Elas traduzem o estoicismo filosófico ─ ético, estético e político ─ de Graciliano Ramos: “Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um período ─ riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias obliteradas”. Em Graciliano, emoção e escrita literária se interpenetram. Interpenetram-se também a reflexão sobre a dita espontaneidade dos sentimentos cotidianos e o trabalho duradouro que a arte requer e deve ser exercido, a posteriori, sobre os borrões. Borrar a espontaneidade dos sentimentos cotidianos significa questionar preconceitos dissimulados, impostos pela formação pequeno-burguesa, que nos enriqueceu sem dúvida, mas de que padecemos, se pensarmos nas injustiças de que é vítima a maioria da população brasileira.

Ao acertar o passo dos propósitos contraditórios de uma escrita literária capaz de abrir espaço para uma sociedade futura, Graciliano encontra uma forma trabalhosa: ao borrar os desacertos sentimentais do passado, melhor se enxergam os caminhos iluminados do futuro. Ao borrar a palavra apressada que lança na folha de papel, o artista sai em busca da palavra certa para o lugar certo. Tanto a depuração da experiência que fundamenta a memória quanto a depuração do estilo que alicerça a narrativa têm o fim de não deixar o cidadão e o artista caírem nas ciladas armadas pelos poderosos do momento e pelos pares pequeno-burgueses, ávidos que sempre estão a oferecer ao primeiro – o cidadão ─ o salvo-conduto da má-fé, de que fala Jean-Paul Sartre, e ao segundo – o artista ─ os grossos dividendos do mercado e os louros espúrios da Academia.

A partir da depuração da experiência e da depuração do estilo pode surgir, no campo estreito e esplendoroso da arte literária de Graciliano Ramos, a ideia de uma utopia socialista. A atitude radical do escritor alagoano não é decorrência do temperamento. Como ele próprio nos alerta, o borrão na folha de papel, que recobre e elimina a escrita apressada, equivocada e preguiçosa, é virtude literária que serve para guiar a vontade de endurecer o coração com a finalidade de eliminar o peso do passado. Por detrás da atitude radical está a força absoluta da indecisão, ou melhor, a prática diuturna dos borrões. Feito o borrão, brota, alicerça e se afirma na folha de papel em branco a certeza e a coragem da decisão, fruto que é do império da razão.

Apesar de nunca ter defendido as extravagâncias políticas e religiosas de T. S. Eliot, Graciliano Ramos comunga com ele uma concepção classicizante e universal de arte moderna, pouco reconhecida e muitas vezes menosprezada pelos apressados defensores dos sucessivos – ismos (futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, etc.), que alimentaram a modernidade e o modernismo brasileiro dos anos 1920, e com eles dialogaram.

Em 1919, em ensaio intitulado “Tradition and individual talent”, Eliot sentiu necessidade de distinguir, no capítulo destinado ao estudo do que se chama evolução literária, a parte do talento individual e a parte da tradição. Ou seja, a parte que, na evolução duma literatura nacional, toca ao escritor isolado em tête-à-tête narcisista, e a parte que toca ao escritor quando este, pelo conhecimento da história literária em que deseja inscrever seu projeto setorial, se insere a duras penas no amplo e generoso movimento da arte universal.

Os escritores que nos legam livros que são apenas produto do “talento individual” – por mais extraordinário que seja este – saltam, dão cambalhotas no ar, recebem aplausos e desaparecem com o correr dos anos. Já os que nos deixam escritos amadurecidos lentamente, ao compasso da vida que brilha e da história humana que se esvai, produzem efeitos inesperados e definitivos no leitor. Ao lê-los e ao refletirem sobre seus escritos, o leitor atento, o crítico e o historiador da literatura percebem concomitantemente o “atraso” no sistema literário vigente e são levados a repensá-lo, induzidos que estarão pela força histórico-social que esses poucos e definitivos livros carreiam. São eles que nos levam a revalorizar e a reorganizar, a partir de insuspeitados parâmetros originais, o acervo artístico de uma nação ou da humanidade. Como diz Heráclito num de seus fragmentos, que Eliot, aliás, cita: “Embora a razão seja comum a todos, cada um procede como se tivesse um pensamento próprio”. O pensamento próprio não brota ex nihilo. Sua originalidade nasce no meio da comunidade da razão e, sendo a favor dela, é também contra o status quo que ela sedimentou.

Os bons autores “tradicionais” (as aspas são necessárias para que não se os confundam com os escritores conservadores, que se afirmam pelo espírito acrítico em relação aos valores do passado, como é o caso, na época de Graciliano, dos poetas que se reuniram em torno da revista Festa) terminam sendo responsáveis pela reescrita da História e da História da literatura universal, na medida em que fazem do passado um trampolim necessário e ousado para a interpretação do presente com vistas ao futuro. Tomemos de empréstimo alguns versos aos Quatro quartetos, livro maior de T. S. Eliot, publicado em 1943. Ei-los na tradução de Ivan Junqueira:

O tempo presente e o tempo passado

Estão ambos talvez presentes no tempo futuro

E o tempo futuro contido no tempo passado.

Todo tempo é irredimível.

Que permanece, perpétua possibilidade,

Num mundo apenas de especulação.

O que poderia ter sido e o que foi

Convergem para um só fim, que é sempre presente.

Nascido em 1892, o velho Graça não chega tarde ao cultivo das letras, como se depreende dos textos publicados em jornal entre os anos de 1915 e 1921, que estão hoje reunidos no volume Linhas tortas; chega, no entanto, tarde ao livro publicado e distribuído pelas livrarias do país. Seu primeiro romance, Caetés, foi editado no ano em que cumpriu 41 anos. Talvez por ter chegado tarde ao leitor de livros, chega enriquecido por uma reflexão pessoal e intransferível sobre a arte de narrar. Muito dessa arte, sabemos, foi tomada da leitura dos realista-naturalistas portugueses, em particular de Eça de Queirós, o mais vigoroso e iconoclasta romancista do século XIX português.[1]

Dele tomou de empréstimo não só a qualidade castiça do idioma português, como também o espírito político-revolucionário, sempre crítico das injustiças que as formas despudoradas do colonialismo e do pós-colonialismo continuavam a operar pelas margens do mundo europeu, quando tudo indicava que os tempos democráticos eram chegados. Sem tempo hábil para desenvolver a ideia, gostaria, no entanto, de lançá-la nesta ocasião. Deixaria a tarefa de desenvolvê-la – se correta for a hipótese – para as novas gerações. Eis a ideia.

Acredito que exista outro paralelo a ser feito entre a prosa de Graciliano e a poesia de João Cabral de Melo Neto. Sabemos que a descrição do Nordeste por Cabral tem muito a ver com sua descoberta e leitura dos grandes poetas castelhanos.[2] Confessa ele em entrevista: “Nos arredores da cidade [de Barcelona], vi paisagens áridas como as do Nordeste, era uma espécie de volta a Pernambuco”. Em tom provocativo, acrescento que, de maneira semelhante, o Nordeste de Graciliano Ramos tem muito a ver com a Irlanda que Eça de Queirós descreve e analisa nas extraordinárias Cartas de Inglaterra (escritas entre 1874-1878), que ele devorou com entusiasmo juvenil depois de reunidas em livro. De maneira simples, eis a hipótese: o efeito Irlanda, via leitura de Eça de Queirós, está para Graciliano, assim como o efeito Espanha, via atividade diplomática, está para João Cabral.

Começarei a elaborar a hipótese de trabalho com algumas palavras de Antônio José Saraiva, tomadas do seu livro As ideias de Eça de Queirós, e continuarei por outras poucas palavras tomadas de empréstimo a uma das cartas da Inglaterra do próprio Eça. Leiamos Saraiva e, ao mesmo tempo, substituamos mentalmente algumas referências à Irlanda do século XIX por referências à situação social e econômica do Nordeste do Brasil no século XX, que conhecemos tão bem. Por exemplo, onde se lê land-lord inglês, leia-se latifundiário nordestino. Comecemos por Antônio José Saraiva:

Só nos fins do [século XIX] a exploração [da Irlanda] pela Inglaterra deixou de ter caráter colonial. Com efeito, a terra irlandesa estava dividida em enormes latifúndios por alguns grandes proprietários ingleses, e o alento dos naturais da ilha era consumido até ao último sopro para manter o fausto e o esplendor dos referidos proprietários estrangeiros. […] Esta questão da Irlanda é talvez a que deixa um sulco mais fundo e mais comovidamente humano nas Cartas de Inglaterra. E aqui, como no caso do Egito, Eça sabe ver para além do pitoresco romântico as leis rígidas que presidem aos fenômenos sociais: a fome da Irlanda é o resultado do regime da propriedade e das relações dos land-lords com os trabalhadores da terra.

Teríamos de ler em seguida, e por extenso, a carta da Inglaterra que leva por título “A Irlanda e a Lei Agrária”, publicada na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1881. Contentemo-nos com algumas frases soltas:

Há também outra coisa que se percebe bem: é que a população trabalhadora da Irlanda morre de fome, e que a classe proprietária, os land-lords, indignam-se e reclamam o auxílio da polícia inglesa quando os trabalhadores manifestam esta pretensão absurda e revolucionária – comer. […] Como proprietário do solo, pois, o Lord arrenda-o às famílias que de geração em geração vivem nas suas terras: o irlandês prende-se ao solo como uma árvore pelas raízes, e muitas vezes prefere morrer a abandonar um torrão árido que o não nutre. […] A natureza quando não se apresenta ao trabalhador irlandês sob o aspecto de solo pedregoso, mostra-se sob o aspecto de pântano. Oferece-lhe de um lado um penedo, do outro um charco. // E diz-lhe com a sua ternura de mãe: // – Escolhe. De qual preferes tirar tu os meios de subsistência?

Se as ideias socialistas de Eça de Queirós, em particular as que atacavam de maneira corajosa os dramas do colonialismo e do pós-colonialismo europeu, tiveram enorme impacto na formação intelectual de Graciliano Ramos, sabemos que o estilo do autor de Os Maias, presente e forte em Caetés, como Antonio Candido demonstrou em Ficção e confissão, será pouco a pouco abandonado em favor de uma escrita brasileira. Documento dos mais extraordinários para indicar a ruptura estilística com o romancista metropolitano é a carta que dirige à dona Heloísa de Medeiros Ramos, sua esposa.

Esbocemos primeiro o quadro histórico. Em 1932, tendo se demitido do cargo de Diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, Graciliano vai passar algum tempo em Palmeira dos Índios. Lá, funda uma escola na sacristia da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. É ali que reescreve o segundo romance, S. Bernardo, que será publicado em 1934, no Rio de Janeiro. Heloísa tinha ficado com os filhos em casa do pai, em Maceió. Escreve-lhe Graciliano no dia 1º de novembro de 1932:

O S. Bernardo está pronto, mas foi escrito quase todo em português, como você viu. Agora está sendo traduzido [grifo meu] para brasileiro, um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade, um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. Além do que eu conhecia, andei a procurar muitas locuções que vou passando para o papel.

Portanto, existem duas versões do romance S. Bernardo. A primeira, escrita originariamente em língua portuguesa, devedora por certo dos ensinamentos dos clássicos lusitanos, é transcrita (Graciliano vai além, escreve: traduzida), ganhando novo léxico e nova sintaxe, com vistas a uma segunda versão, onde predomina uma língua brasileira encrencada, um brasileiro de matuto. Esse processo de abrasileiramento do português nos trópicos por certo lembra os desentendimentos estilísticos que José de Alencar defendia na corte de D. Pedro II. E lembra, sem dúvida, os versos do poema “Evocação do Recife”, de Manuel Bandeira, que conhecemos: “A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros / Vinha da boca do povo na língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil / Ao passo que nós / O que fazemos / É macaquear / A sintaxe lusíada”.

Abandonados o léxico e a sintaxe propriamente lusíadas, abandonado o dicionário luso, o de Morais ou o de Cândido Figueiredo, Graciliano, tal um etnógrafo em viagem pela própria terra natal, busca o dicionário-vivo que sai da boca dos amigos e companheiros. Graciliano acrescenta na citada carta:

O velho Sebastião, Otávio, Chico e José Leite me servem de dicionários. O resultado é que a coisa [refere-se ao romance] tem períodos absolutamente incompreensíveis para a gente letrada do asfalto e dos cafés. Sendo publicada, servirá muito para a formação, ou antes, para a fixação da língua. Quem sabe se daqui a trezentos anos eu não serei um clássico?

Pode-se concluir, em apenas aparente contrassenso, que o estilo clássico de Graciliano deve muito à fala de Sebastião Ramos, dos irmãos Cavalcanti, Otávio e Chico, e do padre José Leite, primo-irmão de Heloísa.

Sem conhecer um ensaio de Mário de Andrade, inédito até os anos 1970, Graciliano com ele comunga ideias sobre o papel do escritor na “fixação” do idioma nacional. Escreve Mário:

Um erro se justifica por aceitação inconsciente e unânime. E então não é mais erro. […] Mas uma língua existe porque nela tal dicção é certa e tal errada. E provém da colaboração coletiva. O escriba fixa a filha de todos, trançando-lhe os cabelos, limpando-lhe o nariz porventura; e se o faz com genialidade chama-se Dante ou Camões.

Ou será Graciliano Ramos que escreve? − perguntamos em 2014. Graciliano também desconhecia o teor da carta que Mário envia a Manuel Bandeira em 8 de novembro de 1923. Nela Mário diz: “Não são os regionalistas grifando os erros ditos pelos seus personagens que prepararão Dante, mas os que escrevem por si mesmos na língua vulgar, lembrando erros passíveis de serem legitimados”.

Agindo como etnógrafo em viagem pela terra natal, Graciliano Ramos foi pouco a pouco transpondo os cerceamentos impostos pela única atenção à forma castiça do português escrito em Portugal. Consegue proeza quase impossível – a de criar em cima da língua rebuscada e vigorosa de Eça de Queirós uma língua brasileira parcimoniosa e acre-doce, cética e classicizante, semelhante à do nosso Machado de Assis.

E como trouxemos à baila os dois Ms, Mário de Andrade e Machado de Assis, demos continuidade ao baião de dois. Agora para lembrar um artigo impertinente e sagaz de Mário de Andrade sobre Machado de Assis, que se encontra em Aspectos da literatura brasileira. Ao ler o nosso romancista maior, Mário sufoca o pensador antropófago e transgressor que existe nele, para poder melhor enxergar um traço estilístico original do autor de Memórias póstumas de Brás Cubas. Esse traço estilístico servirá para que ergamos uma ponte que ligue as ironias sobre a vida burguesa na corte de Pedro II às vidas secas dos retirantes no Nordeste.

Leiamos um trecho do ensaio de Mário sobre Machado. Ele começa por distinguir duas linhas dominantes na tradição literária luso-brasileira: a dos barrocamente excessivos, de que é exemplo Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós em Portugal, e Castro Alves e Euclides da Cunha entre nós, e a dos clássicos parcimoniosos, de que Machado de Assis é exemplo no Brasil. Mário privilegia uma das duas linhas: a dos barrocamente excessivos. Para o nosso raciocínio, temos de inverter os signos da valoração feita por Mário. Onde está o polo positivo na análise de Mário (ou seja, o elogio dos barrocamente excessivos) estará o polo negativo no nosso raciocínio. E vice-versa: onde está o polo negativo em Mário (os clássicos parcimoniosos) estará o polo positivo do nosso raciocínio. Em outras palavras, não nos interessa neste momento a observação aguda de Mário em toda sua amplitude, já que suas conclusões me parecem equivocadas no tocante a Graciliano. Interessa-nos o andaime estilístico que ele monta para salientar a originalidade de Machado de Assis (de resto rejeitada por ele, repitamos).

Por esse andaime é que vamos descer, a fim de enxergar melhor o peso da tradição machadiana na obra enxuta e depurada de Graciliano Ramos. O andaime servirá, ainda, para que possamos nos valer da régua e do compasso que permite construir uma ponte que irá unir o século XIX de Machado, das mesmas setenta palavras, segundo Mário de Andrade, ao século XX de João Cabral de Melo Neto, das “vinte palavras sempre as mesmas”. A ponte que une Machado a Cabral passa por Mário e se chama Graciliano Ramos.

Eis a frase de Mário de Andrade que queremos ressaltar:

Machado de Assis […] era o homem que compunha com setenta palavras. Era aquele instrumento mesmo de setenta palavras, manejado pelos velhos clássicos, que ele adotava e erguia ao máximo da sua possibilidade acadêmica de expressão culta da ideia.

Não há como não atar essa aguda observação de Mário sobre o estilo parcimonioso de Machado ao poema de João Cabral de Melo Neto, que dá continuidade à linhagem dos nossos escritores secos e sólidos. Refiro-me ao poema intitulado “Graciliano Ramos”, incluído no livro Serial. Lembre-se que o eu do poema é o próprio Graciliano:

Falo somente com o que falo:

com as mesmas vinte palavras

girando ao redor do sol

que as limpa do que não é faca:

[…]

Falo somente do que falo:

do seco e de suas paisagens,

Nordestes, debaixo de um sol

ali do mais quente vinagre

Essas duas estrofes evocam outra do jovem João Cabral, a ser extraída do poema intitulado “A lição de poesia”, incluído no livro O engenheiro:

Vinte palavras sempre as mesmas

De que [o poeta] conhece o funcionamento,

A evaporação, a densidade

Menor que a do ar.

Ao contrário dos irmãos hispano-americanos, que desde a primeira hora optaram pelo surrealismo e, mais recentemente, pelo realismo mágico e pelo neobarroco, nossa melhor literatura, desde o século XIX, optou por definir-se estilisticamente pela parcimônia rigorosa no trato das palavras, como se, neste país onde domina a pobreza visceral da maioria dos viventes, a “expressão culta da ideia”, para retomar a expressão de Mário de Andrade, só pudesse ser articulada pela parcimônia do seco e pelo fascínio do sólido. Como diz Guimarães Rosa no Grande sertão: veredas: “quem mói no asp’ro, não falseia”.

Em Graciliano Ramos, essa escrita do seco e do sólido, em lugar de repetir-se monotonamente de romance para romance, encontra sua redenção num fato inusitado na literatura brasileira, onde os melhores romancistas e poetas tendem a fazer da forma individual do primeiro livro uma fórmula para os demais. Cada livro de Graciliano é diferente do anterior sem o ser totalmente, já que os une uma visão comum do homem e do seu universo, dada por uma postura linguística, que termina por traduzir a formação filosófica do artista. Foi o crítico Otto Maria Carpeaux quem percebeu pela primeira vez o fato de que cada novo livro de Graciliano trazia um tipo diferente de narrativa.

Retomando a aguda descoberta de Carpeaux, Antonio Candido, no ensaio “50 anos de Vidas Secas”, explicitou de maneira convincente e detalhada a evolução literária do nosso homenageado:

De fato, é notório que, por exemplo, a parte mais importante da obra de José Lins do Rego consiste na retomada dos mesmos temas, no mesmo ambiente, e que há muito disso na de Jorge Amado. Mas Graciliano queimava meticulosamente cada etapa, no sentido quase próprio de quem destrói a fôrma para recomeçar adiante. Tanto assim que depois de dizer o que queria em quatro romances, que são outras tantas experiências sucessivas, deixou o gênero de lado e passou para a autobiografia. Esse medo de encher linguiça é um dos motivos da sua eminência, de escritor que só dizia o essencial e, quanto ao resto, preferia o silêncio.

A passagem da ficção à autobiografia revela, em última instância, o intelectual engajado que já existia no criador de narradores e de personagens de ficção. Ao mesmo tempo romancista, dedicado às questões estéticas da contemporaneidade, e cidadão, entregue às questões ideológicas do seu tempo, é impossível distinguir na vida/obra de Graciliano Ramos a parte da experiência estética e a parte da experiência vital.

Notas

[1] Em frase entrecortada por pontos-e-vírgulas, escreve Graciliano: “Eça é grande em tudo – na forma própria, única, estupendamente original, de dizer as coisas; na maneira de descrever a sociedade, estudando de preferência os seus lados grotescos, ridicularizando-a, caricaturando-a; na arte com que nos sabe transportar do burlesco ao dramático, da amenidade de uma palestra entre íntimos às paisagens de Sintra, dos salões de Paris às serras de Tormes, das práticas devotas de uma velha casa cheia de padres à Jerusalém do tempo de Jesus”.

[2] Sobre a relação de Cabral com os artistas espanhóis, Felipe Fortuna proferiu uma excelente conferência na ABL, intitulada “João Cabral: Recife e Sevilha”. Foi apresentada no dia 10 de abril de 2018. Há vídeo da conferência: https://www.academia.org.br/videos/ciclo-de-conferencias/joao-cabral-recife-e-sevilha (Consultado em 11/05/2023).

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras