Tecnoutopias: libertação, ou armadilha neocolonial?

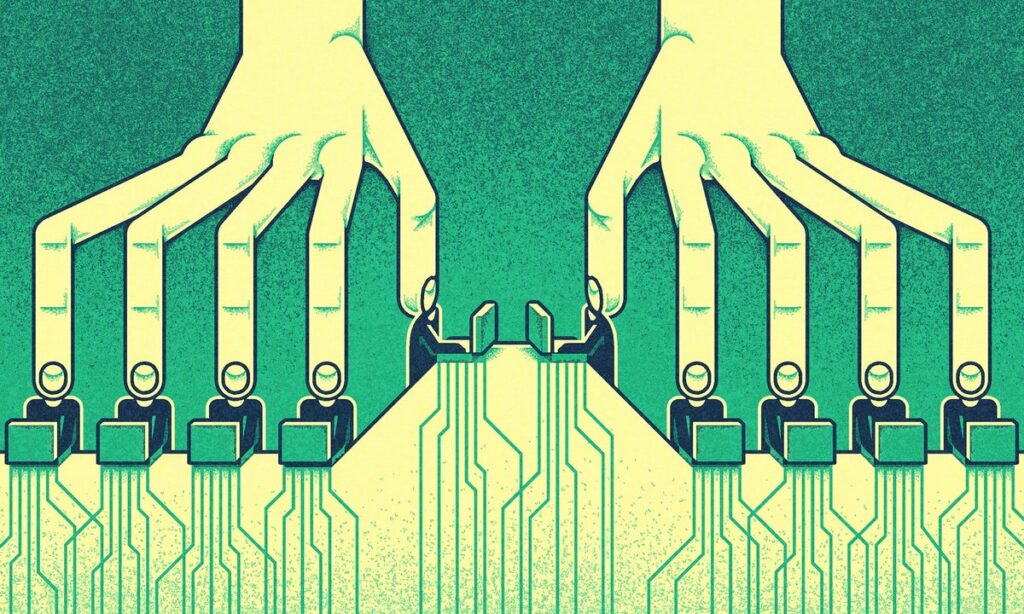

Nos projetos de gente como Elon Musk, um mundo interconectado implicaria criar, nas máquinas, uma “humanidade substituta”. É ilusão perversa, diz pesquisadora: sem redistribuir riquezas e controle das plataformas, seremos todos superexplorados

Publicado 11/11/2020 às 14:05 - Atualizado 11/11/2020 às 14:08

Kalindi Vora, em entrevista ao DigiLabour

Kalindi Vora é professora de estudos de gênero e sexualidade da University of California, Davis e diretora do Feminist Research Institute. Pesquisa relações de trabalho, gênero, raça e tecnologia e é autora do livro Life Support: biocapitalism and the new history of outsourced labor, de 2015. Alguns de seus textos mais recentes são Postsocialists politics and the ends of revolution e Why the sex robot becames the killer robot: reproduction, care, and the limits of refusal.

Em 2019, com Neda Atanasoski, lançou o livro Surrogate Humanity: Race, Robots and the Politics of Technological Futures. Na obra, as autoras criticam as visões tecnoliberais em relação à automação como visões racializadas de uma supremacia branca. Para elas, a celebração da Internet das Coisas e das infraestruturas smart está ligada a imaginários coloniais racializados. A automação é historicamente uma promessa e uma ameaça e com recortes de gênero e raça, como mecanismos de substituição por pretensamente uma figura liberal universalizada de ser humano. Assim, essa “humanidade substituta” tem perspectivas racializadas e generificadas.

Em entrevista ao DigiLabour, Vora explica como há tecnoutopias inclusive na esquerda ligadas a imaginários coloniais e fala sobre relações de tecnologia, raça, gênero e futuro do trabalho, incluindo potenciais e limites dos digital commons.

Como a celebração da Internet das Coisas e de outras tecnologias liga-se a imaginários coloniais?

Pensei muito sobre a relação entre imaginários coloniais, tecnologias e trabalho em meu primeiro livro, Life Support. Esse livro fala sobre as continuidades na distribuição mundial do trabalho entre o período do colonialismo europeu e nos dias de hoje. Se você olhar o mapa das rotas de navegação no comércio de escravos do Atlântico, no qual as potências coloniais tiveram lugar central, verá que se assemelha muito ao mapa dos lugares onde colocaram os cabos de fibra óptica transoceânicos. As tecnologias no primeiro período eram navios e rotas marítimas que traziam africanos capturados como força de trabalho / propriedades não livres para a Europa e suas colônias. As tecnologias de comunicação de dados movem a força de trabalho como dados entre muitos dos mesmos lugares no presente.

Na tecnoutopia de alguns liberais de esquerda contemporâneos, não há qualquer tentativa de imaginar uma dissolução das infraestruturas e dos valores capitalistas. Em vez disso, os indivíduos, cada um deles sendo um consumidor/ produtor, adquirem e usam novas tecnologias como impressoras 3D como parte de uma fábrica distribuída pelos lares. Essas novas tecnologias ainda são projetadas e produzidas por grandes empresas de tecnologia, para seu próprio lucro. O usuário se torna um produtor/consumidor, fazendo mercadorias necessárias para si e para os outros, contornando o capitalismo em vez de destruí-lo para construir uma nova sociedade.

Por exemplo, inspirado pela “economia do compartilhamento”, o economista e cientista social Jeremy Rifkin prevê uma sociedade futura de “custo zero”. Nela, todos estamos equipados com impressoras 3D, bom sinal de wi-fi, manuais do usuário de acesso aberto e troca de conhecimento. Servidos por uma internet das coisas, nós, consumidores/ produtores, nos libertamos do trabalho enfadonho. Não somos mais trabalhadores, todos nós operamos como proprietários individuais de fábricas em uma economia global agora igualitária. A distribuição de recursos, como o tempo livre para usar e projetar os objetos necessários para ser um maker, não é uma preocupação central. Detalhes como quem possuiria e controlaria as plataformas de compartilhamento que usaríamos estão faltando. Nem as diferenças sociais estão por trás das necessidades individuais, incluindo raça, classe ou gênero. Esse futuro imaginário em que uma sociedade pós-capitalista se manifesta uma vez que todos somos criadores, sem luta, é parte do que Neda Atanasoski e eu chamamos de tecnoliberalismo em nosso livro Surrogate Humanity.

Infelizmente, essa visão esbarra desconfortavelmente com os objetivos de Elon Musk de colocar uma bateria Tesla em cada casa e privatizar as viagens espaciais individuais. A revolução maker, como a tecnoutopia de Musk, evita o trabalho de cooperação social e redistribuição de recursos em favor da autossuficiência individual. Enquanto isso, as feministas marxistas estão lá há décadas para apontar que nenhuma dessas visões detalha quem vai cozinhar, lavar, dar à luz, cuidar das crianças, dos idosos, estimular o ego e fazer a sobrancelha após a revolução. Mulheres negras e feministas negras em particular enfatizaram que algumas mulheres também podem empregar outras mulheres, quase sempre aquelas com status social e recursos inferiores, para fazer pelo menos parte desse trabalho para elas. Mulheres ricas e de classe média tiveram o privilégio de comprar efetivamente uma saída para parte de sua opressão de gênero. Os marxistas e os tecnoutópicos de esquerda contemporâneos, centralizados em uma norma patriarcal branca, ainda não parecem imaginar uma revolução que possa impedir a misoginia e o racismo embutidos em nossas tecnologias aparentemente neutras.

Como entender o trabalho em plataformas de IA do ponto de vista do que você e Neda Atanasoski chamam de “humanidade substituta”?

Tenho pensado no trabalho em economias escravocratas e em como esse legado sobrevive na terceirização e no crowdsourcing em plataformas como Amazon Mechanical Turk. Argumento que o sujeito liberal moderno depende de um trabalho de “apoio”, mesmo quando convencido de que é um autônomo (essa é a sensação de ser “livre”). Seja por meio da terceirização do trabalho doméstico, ou mesmo do parto, como nos arranjos de barriga de aluguel comercial na Índia, ou qualquer outro trabalho considerado reprodutivo e não criativo, para se sentir livre, esse sujeito liberal moderno precisa tornar invisível o seu apoio. Isso é verdade ao longo da História – por exemplo, o apagamento dos corpos nativos necessários para a expansão colonial ou o trabalho invisibilizado de migrantes e terceirizados.

Em nosso livro Surrogate Humanity, Neda Atanasoski e eu estávamos interessadas em analisar como opera a fantasia de que a tecnologia (incluindo robótica e inteligência artificial) assumiria tarefas que consideramos enfadonhas, sujas, perigosas e repetitivas. Isso liberaria os “humanos” para tarefas mais criativas ou prazerosas. Chamamos essa fantasia de tecnologia substituindo humanos como “o efeito substituto”. Eles também estavam criando o efeito de que a pessoa não presa a esse trabalho era mais humana, porque essa pessoa tinha liberdade e expressão criativa como resultado dessa extração do trabalho dos outros. É por isso que o trabalhador degradado era um “substituto” – o trabalhador é um espelho para outra pessoa acreditar em sua humanidade mais plena. Então, mostramos que não era o caso de novas tecnologias estarem realmente agindo como substitutas de trabalhadores humanos. Na verdade, como apontamos por meio de vários exemplos, como o infame Amazon Mechanical Turk, no qual muitos turkers humanos realizam microtarefas para alimentar a inteligência artificial até a guerra de drones – o efeito substituto é uma estrutura racializada que delimita como o valor é atribuído ao uso de várias tecnologias. Isso é verdadeiro tanto para tecnologias realmente existentes quanto para tecnologias especulativas.

Os imaginários e práticas tecnoliberais são racializados e generificados. Como enfrentar esse problema?

A única maneira de mudar os imaginários e as práticas das tecnologias é mudar quem projeta e usa as tecnologias. Enquanto os grandes interesses corporativos e militares forem os únicos a criar as infraestruturas, outros terão apenas uma pequena margem dentro dessas infraestruturas para usar para visões diferentes. Enquanto a motivação do lucro alimentar os objetivos por trás dos projetos que podemos imaginar, eles não servirão às pessoas que estão à margem, às pessoas que não podem pagar. O modelo de consumo favorece as maiorias e as pessoas com maiores rendimentos. Também favorece o uso aleatório de recursos finitos. Temos a tendência de pensar na tecnologia como neutra, mas, na verdade, nossa tecnologia representa um sistema de valores que se relaciona como capitalismo, consumo e descartabilidade. O digital commons é um pequeno passo na direção certa – a redistribuição de recursos é parte da solução. No entanto, demora um tempo até que possamos criar um movimento de designers com mentalidade de inclusão e uma infraestrutura que seja poderosa o suficiente para trabalhar contra a motivação do lucro das big tech capitalistas. Vejo isso como um lugar importante para intervenção e estou trabalhando com tecnólogos para pensar em maneiras de formar alunos para pensar sobre justiça social em interrelação com seus potenciais como designers.

Por que, em sua visão, os digital commons podem reproduzir desigualdades?

O objetivo de tornar as tecnologias e informações abertas e gratuitas, em vez de patenteá-las e coloca-las com acesso pago, não é ruim em si. Mas a ideia de digital commons pressupõe que não apenas podemos ocupar igualmente os espaços digitais, mas que todos podemos usar seus recursos. Nem sempre é este o caso. Nesse sentido, o acesso a esses espaços é limitado por muitas das mesmas desigualdades que limitam o acesso à educação e a aquisição de habilidades. Você precisa de tempo, educação, wi-fi e muitas vezes outros recursos materiais para fazer uso dos recursos relacionados ao digital commons. A maioria dos trabalhadores comuns não tem o luxo de tempo para estar sempre conectado com a visão de digital commons.

O cooperativismo aberto tentou resolver isso mesclando a política digital do movimento de código aberto com a longa história do cooperativismo. Os movimentos de código aberto existem desde o final da década de 1990, quando os programadores se organizaram para desenvolver códigos-fonte abertos de softwares, em vez de códigos proprietários, como uma forma de protegê-los de se tornarem propriedade intelectual. Os valores do cooperativismo aberto, semelhantes à visão comunista de Marx e Engels, são propriedade compartilhada, governança compartilhada entre os stakeholders e produção de um bem comum ou compartilhado na forma de recursos coletivos. Como movimento, visa organizar cooperativas em todo o mundo para reimaginar ou mesmo reconfigurar radicalmente os mercados e as economias. O jurista Yochai Benkler descreve o cooperativismo aberto como “produção comum entre pares”. Isso distingue a chamada “economia do compartilhamento” dos digital commons. Como explica Trebor Scholz, os proprietários de plataformas digitais mantêm o poder e o controle sobre todos os lucros e processos econômicos.

Como entender o futuro do trabalho considerando as desigualdades de raça, gênero e colonialidade para além dos substitutos tecnológicos?

Minha parte otimista acha que as cooperativas de propriedade dos trabalhadores são um passo na direção certa. A parte de mim que viu a longa história da extração de força de trabalho por meio da tecnologia vê que, sem um afastamento total dos valores capitalistas, não é possível ter uma sociedade com um justo futuro do trabalho. Isso significa que “dividendos tecnológicos”, renda básica universal e até cooperativas de propriedade dos trabalhadores serão um curativo, e a maioria das pessoas ainda estará presa na espiral descendente da aceleração do tecnocapitalismo que extrai a vida dos trabalhadores em troca de cada vez menos compensação.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.