SP: ressurgem as redes de solidariedade nas periferias

Na Zona Norte da capital, sociólogo observa movimento puxado por moradores há quatro décadas, e que mudou a vida nos bairros. Agora, novas gerações valorizam as quebradas como espaço de produção e com um modo de vida próprio

Publicado 02/10/2020 às 16:59 - Atualizado 02/10/2020 às 17:00

Leonardo de Oliveira fontes, entrevistado por Patricia Fachin, no IHU Online

Apesar da heterogeneidade, as periferias sempre foram marcadas por um traço comum: a preocupação com a coletividade. É isso que a pesquisa etnográfica de Leonardo de Oliveira Fontes, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – Cebrap, mostra sobre duas periferias paulistas, a Brasilândia, na zona Norte, ocupada desde os anos 1950, e o Jardim Ângela, ocupado nos anos 1970 e 1980. A organização social das quatro gerações que fazem parte dessas comunidades permitiu que as periferias mudassem muito nas últimas décadas, e os avanços infraestruturais são perceptíveis a todos os moradores e pesquisadores, mas “as desigualdades seguem enormes, tanto economicamente quanto em relação ao acesso a esses direitos”, diz o doutor em Sociologia à IHU On-Line.

Na entrevista a seguir, concedida via WhatsApp, Fontes explica como o engajamento político e social nas periferias permitiu que melhorias fossem implementadas e relata que entre os jovens há outro tipo de engajamento em curso. “Mais recentemente, nos dois bairros, observei um engajamento via coletivos culturais. (…) Mas essa politização não se dá nos moldes que os partidos políticos tradicionais de esquerda entendiam como sendo a ‘mais correta’ ou a ‘mais adequada’”, diz. Segundo ele, a incursão nas periferias paulistas também mostrou uma novidade geracional. “O que eu observei como novidade, na última geração especialmente, é uma demanda que vai além de questões redistributivas e que está na esfera do que alguns autores chamariam de demandas por reconhecimento. (…) A pauta identitária vem reforçada por uma ressignificação da própria ideia de periferia”. Para essa geração, menciona, “ser da periferia não carrega aquela carga negativa de morar em um lugar pobre, violento e sem acesso a serviços públicos, mas vai no sentido de valorizar a periferia por ser um lugar de encontro, um espaço de produção, de construção de uma cultura e de um conhecimento próprio e da construção de um modo de vida que é próprio e específico das periferias”.

Ele também esclarece como suas pesquisas, iniciadas em 2015, se distinguem das análises político-sociais feitas por teóricos entusiastas do lulismo. “Com relação à economia, havia o discurso do aparecimento de uma ‘nova classe média’ ou ‘nova classe C’ e eu pude observar que a crise econômica que teve início em 2015 começava a ruir uma parte importante daquele processo de mobilidade social muito focado no aumento relativo da renda dos mais pobres, então era um processo que demonstrava a fragilidade desse processo de mobilidade social”. E adverte: “Essa crise nunca foi superada para os trabalhadores mais pobres e se intensificou com a pandemia”.

Leonardo de Oliveira Fontes é graduado em Relações Internacionais, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo – USP e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos – Iesp/Uerj. É consultor nas áreas de políticas públicas e pesquisa. Foi analista de projetos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz em projetos do Proadi-SUS e assessor especial da Frente Nacional de Prefeitos.

Confira a entrevista

Em quais periferias paulistas você realizou sua pesquisa etnográfica e quais são as principais características dessas comunidades?

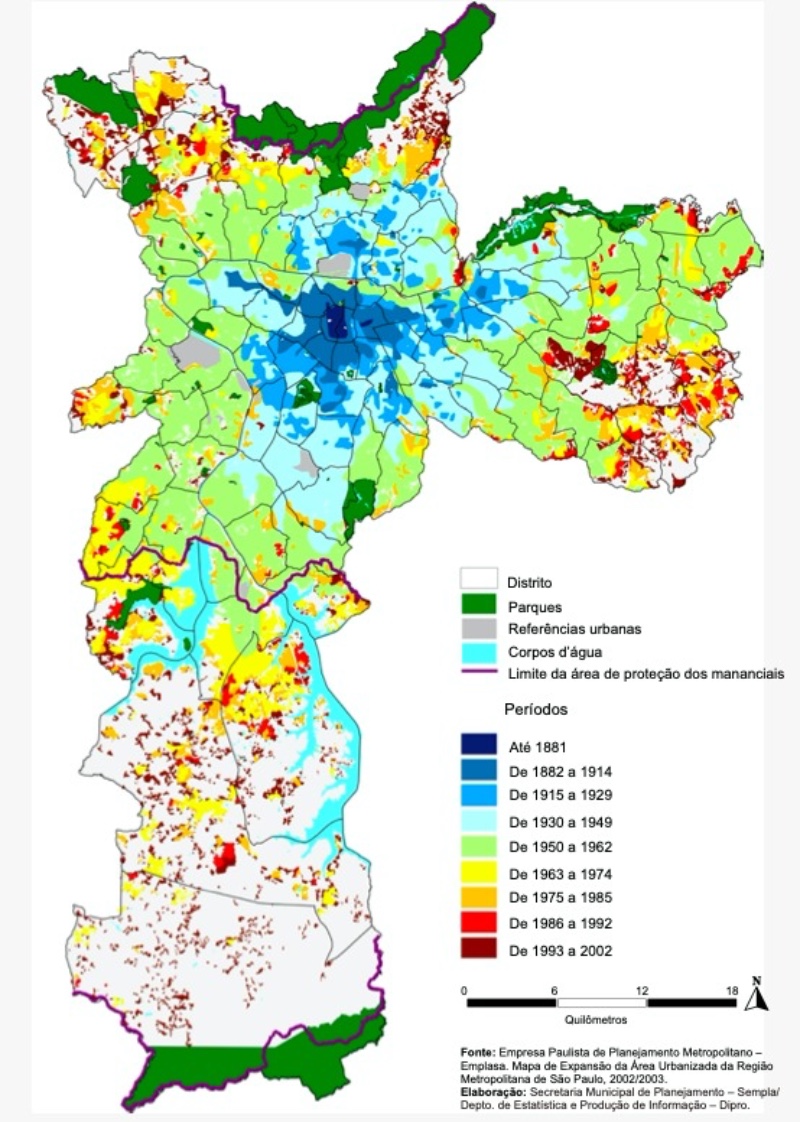

Eu fiz a pesquisa em duas regiões de São Paulo: no distrito da Brasilândia, que fica na zona Norte, e no Jardim Ângela, que é na zona Sul. Vou comentar o que ambas têm de específico e depois o que têm de comum, inclusive com outras periferias de São Paulo e do Brasil.

Com relação às diferenças, a Brasilândia é uma região com ocupação mais antiga do que o Jardim Ângela e é mais próxima do centro histórico da cidade em termos de distância física. O fato de ser uma ocupação mais antiga fez com que eu encontrasse até quatro gerações de moradores na região. Esta é uma ocupação que iniciou em 1950 e 1960 e se intensificou nas décadas seguintes. Além disso, o fato de ela ser mais próxima do centro fez com que tivesse um perfil de pessoas que trabalharam, no início da ocupação, em indústrias mais tradicionais, como no ramo têxtil e químico, na região da Lapa, principalmente. Essas indústrias também saíram antes da cidade de São Paulo, então a transição dos postos de trabalho para o setor de serviços foi anterior. No Jardim Ângela, as ocupações industriais da primeira geração, já nos anos 1970 e 1980, foram na indústria metalúrgica, em fábricas próximas à Marginal Pinheiros.

Em termos de semelhanças, as duas têm um perfil populacional parecido tanto de escolaridade, de nível de renda, do tipo de profissão que as pessoas ocupam, e passaram também por um processo semelhante de mobilidade social ascendente, especialmente no aspecto da renda e da educação entre meados dos anos 2000 e 2010. Foi justamente por isso que decidi fazer a pesquisa nessas duas regiões, porque são comunidades em que o movimento de mobilidade social observado no Brasil nesse período foi bastante intenso. Além disso, a história de engajamento político nas duas regiões tem traços semelhantes, inclusive com diversas periferias de São Paulo.

A geração que ocupou essas regiões na década de 1970 e 1980 se mobilizava politicamente através de movimentos de bairros, incentivados pela Igreja Católica progressista, que se organizava por meio das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. Outras pessoas tinham um engajamento político vinculado aos sindicatos, especialmente no Jardim Ângela. Na Brasilândia, o movimento ligado aos sindicatos era menos intenso por essas razões históricas que mencionei.

Nos anos 1990 e 2000, o que se observa é um processo de institucionalização desses movimentos de bairro, principalmente por meio de ONGs que passaram a prestar serviços públicos em parceria com o Estado ou as pessoas desenvolveram outras formas de engajamento político, mas que também tinham vínculo mais institucional, por meio de conselhos e até partidos políticos.

Mais recentemente, nos dois bairros, observei um engajamento via coletivos culturais: especialmente entre os mais jovens, com faixa etária de até 30, 35 anos. Nesse aspecto, a diferença principal que vi entre as duas regiões é que, no Jardim Ângela, todo esse engajamento que relatei aconteceu com mais intensidade, começando pelo fato de os moradores estarem associados aos sindicatos do setor metalúrgico e também pelo apoio da Igreja Católica, que permaneceu forte na região. A Igreja desmobilizou grande parte desses movimentos mais progressistas, mas graças ao movimento articulado pelo padre Jaime, um padre irlandês que vive no Brasil desde 1969 e na região desde 1987, essa mobilização se manteve forte até hoje. Nas manifestações mais recentes, em junho de 2013, nas ocupações de escolas públicas em 2015, esse movimento também foi relativamente mais intenso no Jardim Ângela.

O que mudou nessas periferias ao longo dos anos em termos de infraestrutura, segundo relatos dos moradores?

Eles percebem e reconhecem que as periferias mudaram muito nesses últimos 50 anos. Nos relatos dos moradores mais antigos, é comum aquela frase: “Quando cheguei aqui, era só mato”. Muitas pessoas relatam que tinham um sapato para caminhar até o ponto de ônibus, porque tinham que andar numa estrada de terra, e outro sapato para ir ao trabalho. Então, as mudanças em termos de infraestrutura, asfaltamento, iluminação, saneamento básico, saúde e educação aconteceram com bastante intensidade nas duas regiões e em todas as periferias paulistas de modo geral. O processo de urbanização foi bastante intenso, assim como a ampliação da oferta desses serviços, por conta da mobilização política que aconteceu nessas regiões.

Também é comum todos reconhecerem que ainda falta muito para chegar àquilo que eles consideram que seja ideal em termos de oferta de serviços públicos e urbanos de maneira geral. Especialmente em termos de qualidade desses serviços, as reclamações ainda são bastante frequentes.

Qual é o perfil dos moradores dessas periferias?

Tem uma heterogeneidade muito grande e isso é um traço comum das periferias. Tem as regiões mais pobres, com pessoas que vivem uma situação muito difícil do ponto de vista econômico, com poucas oportunidades educacionais e profissionais. Mas, especialmente a partir dos anos 2000, houve uma melhora de oferta no ensino público e privado e no acesso às universidades por meio de bolsas como o ProUni e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies e da ampliação das vagas em universidades públicas. Com isso, uma parcela das pessoas conseguiu ter acesso ao ensino superior. Antigamente, era difícil as pessoas acessarem até o ensino médio; muitos paravam de estudar no ensino fundamental porque não havia escolas perto de suas residências.

Em termos de profissão, observamos uma mudança na periferia que se relaciona com uma mudança no próprio perfil socioeconômico do Brasil. Se formos analisar a partir das teorias de estratificação social, que são as que analisam as possibilidades de mobilidade social, é possível perceber uma mudança de um perfil de trabalhadores das periferias mais focado em trabalhos manuais – como serviço doméstico, pedreiro, eletricista ou outras atividades que não exigem uma formação tão qualificada – e em alguns casos no trabalho industrial que exige um pouco mais de qualificação técnica, para um tipo de perfil mais ligado ao setor de serviços – como balconista, assistente administrativo, operador de telemarketing e profissões desse tipo que nas teorias de estratificação são classificados como trabalhador “não manual de rotina”. Então, existe uma transição nesse sentido que foi acompanhada de um processo de reestruturação produtiva com a saída das indústrias da cidade de São Paulo e que deu mais espaço para o setor de serviços.

Claro que uma boa parcela das pessoas continua trabalhando em atividades manuais, mas na média existe essa transição entre a profissão dos pais e a dos filhos. O que é ainda marcante é a falta de acesso a ocupações chamadas de “profissionais e administradores”, ou seja, mesmo com acesso ao ensino superior ainda há uma barreira para que moradores das periferias ocupem cargos de direção, gerência ou mesmo profissões liberais mais valorizadas, como médicos, dentistas, advogados ou engenheiros.

Você mencionou em um artigo que, ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa de doutorado nas periferias paulistas em 2015, pôde observar um Brasil “muito diferente” daquele que “os cientistas políticos e sociais descreviam a partir do sucesso do lulismo no fim dos anos 2000”. Que diferenças havia entre a realidade das periferias que você observou e as análises dos intelectuais?

Comecei a minha pesquisa de campo no início de 2015 e percebi uma diferença em relação ao que muitos cientistas políticos e sociais vinham escrevendo sobre o lulismo, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político. Com relação à economia, havia o discurso do aparecimento de uma “nova classe média” ou “nova classe C”, e eu pude observar que a crise econômica que teve início em 2015 começava a ruir uma parte importante daquele processo de mobilidade social muito focado no aumento relativo da renda dos mais pobres, então era um processo que demonstrava a fragilidade desse processo de mobilidade social. Muitas pessoas já estavam perdendo o emprego e muitos que tinham conseguido acessar um curso superior não estavam conseguindo uma colocação profissional que fosse condizente com as suas expectativas, por isso havia uma grande frustração no sentido econômico. Essa crise nunca foi superada para os trabalhadores mais pobres e se intensificou com a pandemia. No aspecto político, que é onde eu mais faço um contraponto a essas análises, havia uma parcela de intelectuais, especialmente aqueles mais situados à esquerda, que dizia que as classes populares estariam se despolitizando por conta do processo de inclusão social que era baseado, fundamentalmente, em melhorar as condições de consumo das pessoas. Segundo essas análises, à medida que os pobres se aproximavam do que seria uma classe média, eles iriam se comportar, inclusive politicamente, como se fossem de classe média.

Essas análises não estão equivocadas totalmente. O que procuro apontar na pesquisa é que a realidade é sempre mais complexa do que a teoria social consegue descrever, e o trabalho de quem faz uma pesquisa etnográfica é justamente mostrar as nuances e contradições que esses processos apontam, e mostrar como a história é sempre um livro aberto, ou seja, os resultados que vão advir disso são resultados dos embates, das contradições, e temos que apontar possíveis tendências de comportamento político ou econômico.

A parte pelo todo

Para resumir um pouco a minha crítica a essa leitura, eu acho que, de um lado, é comum que se tome a parte pelo todo, ou seja, se faz uma análise do que seria um comportamento médio ou de um percentual relevante da população e se diz que aquilo explica toda a realidade. De outro lado, minha crítica é que esse tipo de leitura entende a política simplesmente como o comportamento eleitoral das pessoas ou analisa a situação política dentro de uma determinada “caixinha”, de um determinado padrão que ocorria nas décadas anteriores. O que observei é que uma parcela da população estava, sim, almejando se parecer com a classe média em termos de hábitos, comportamentos e pensamento político, mas havia uma outra parcela que estava se politizando, ampliando seu horizonte de pensamento e de ação a partir do acesso à universidade ou a postos de trabalhos melhores do que os dos seus pais ou avós. Mas essa politização não se dá nos moldes que os partidos políticos tradicionais de esquerda entendiam como sendo a “mais correta” ou a “mais adequada”, como nas manifestações de junho de 2013.

Meu questionamento direcionado a essas análises que vêm de um pensamento político de esquerda mais tradicional é que deveríamos nos perguntar se os pobres devem se adequar ao que os partidos entendem como sendo o melhor jeito de fazer política ou se os partidos deveriam estar abertos a se adaptar e a entender quais são as formas de fazer política que os mais jovens entendem como as mais frutíferas.

O que os moradores das periferias que você entrevistou falam sobre política? Como eles discutem essa temática, quais são suas pautas de interesse? Eles se identificam com um partido ou com alguma visão ideológica?

Em termos mais institucionais e com a política partidária há uma desilusão forte, especialmente dos mais jovens, que têm menos de 30 anos. Existe um descontentamento grande, que pode levar a uma apatia ou a uma busca por soluções messiânicas ou por vezes autoritárias. Se pensarmos especificamente em termos eleitorais, a periferia de São Paulo sempre teve uma disputa entre três forças principais: o PT mais à esquerda, o PSDB mais ao centro e um populismo conservador que já foi representado por figuras como Jânio Quadros, Maluf e, mais recentemente, por Celso Russomanno. Mas desde o início dos anos 2000, quando a Marta Suplicy venceu as eleições, o PT acabou se consolidando como a principal força política nas periferias e foi crescendo ao longo da década de 2000 até conquistar cerca de 2/3 do eleitorado das periferias, especialmente nessas duas regiões em que eu fiz a pesquisa. Essa tendência começou a se reverter ao longo de 2010. Em 2018, houve uma leve recuperação de votos por parte do PT na disputa presidencial, mas que me parece muito mais circunstancial do que uma tendência política de longo prazo. Essa identificação foi forte por conta das melhorias que foram vivenciadas pelas pessoas nos governos Lula e Dilma, mas dos 2/3, o eleitorado petista voltou a cair para cerca de 1/3. A temática política de maneira geral se faz bastante presente, mas o que existe hoje é um descontentamento com a política institucional.

Mas eu reforço que temos que pensar a política num sentido mais amplo, para além da questão eleitoral ou do envolvimento com algum partido político. Nesse sentido, existe e sempre existiu uma preocupação muito grande nas periferias com a coletividade, com a luta por determinados direitos e isso segue sendo um ponto de interesse de uma parcela significativa dos moradores dessas regiões.

Como os seus entrevistados avaliam os governos petistas em retrospectiva?

Sempre houve uma visão bastante disseminada de que o Lula tinha trazido muitas benfeitorias e os governos do PT na prefeitura também tinham trazido muitas melhorias para essas regiões. O PT governou São Paulo em três ocasiões: no governo da Erundina, entre 1989 e 1992, no da Marta (2001-2004) e no do Haddad (2013-2016). Depois da reeleição da Dilma, no contexto da crise econômica, observei que as pessoas faziam uma ligação, de forma intuitiva, de que as denúncias de corrupção e a crise econômica tinham uma correlação, ou seja, uma era decorrente da outra. Então, a frustração com o PT vem muito por conta disso, porque as pessoas começaram a perceber uma piora nas suas condições de vida e fizeram uma associação entre a crise que vivenciavam e as denúncias de corrupção que estavam vindo à tona.

Com relação aos governos do PT que estavam governando naquele momento, o Haddad na prefeitura e a Dilma no governo federal, havia, por parte das pessoas que tinham mais engajamento político, uma frustração em relação à redução da participação política por outros canais que não a via eleitoral, como os conselhos e as conferências temáticas, que se enfraqueceram a partir da década de 2010. Havia uma sensação de fechamento tecnocrático por parte desses governos que não tinham o mesmo perfil dos governos anteriores do PT, seja no governo federal com Lula, seja nos governos municipais com a Marta ou a Erundina, onde os canais de participação política eram mais intensos.

Algumas pesquisas indicam que os eleitores do presidente Bolsonaro são, em alguma medida, os mesmos que votaram no ex-presidente Lula e na ex-presidente Dilma. Isso também é perceptível na sua pesquisa? Como os seus entrevistados veem o governo Bolsonaro hoje?

Uma parcela dos eleitores que votaram no Lula, na Dilma e no Haddad passaram a ter um voto mais conservador e isso tem uma relação com os escândalos de corrupção e com a vinculação de que essa situação gerou uma piora na sua condição econômica. Desde 2013, há uma desilusão e uma frustração com a política em geral e uma falta de perspectiva em que muitas vezes uma parte das pessoas optou por um candidato que aparecia como uma novidade. Mas tem uma parcela da população que é mais engajada politicamente e que participou de movimentos de CEBs [Comunidades Eclesiais de Base], de conselhos e conferências, que segue uma postura crítica mais à esquerda, não necessariamente se tornou bolsonarista – ao contrário, é bastante crítica ao governo –, mas que deixou de apoiar intensivamente os candidatos do PT. Essas eram pessoas que faziam campanhas – algumas eram cabos eleitorais contratados, mas muitas faziam campanha política voluntária – e esse entusiasmo com a política se perdeu. Hoje, boa parte é descrente com a política institucional. Então, ocorreram estes dois movimentos: uma parte optou por um candidato diferente por causa de uma frustração e outros simplesmente deixaram de se engajar com a mesma intensidade e isso tudo se refletiu em uma mudança no comportamento eleitoral. Mas, como eu disse, sempre houve uma parte das periferias – cerca de um terço – com um voto mais conservador e que contribuiu para a eleição de figuras como Jânio Quadros, Maluf, entre outros.

O que pesquisas focadas em eleitores do Bolsonaro têm apontado é uma certa mistura por parte dessas pessoas de temas morais diversos que vão de problemas que eles observam em seus bairros, como a criminalidade ou o suposto aumento do uso de drogas, com temas mais vinculados à política, como a corrupção. A opção por um candidato mais conservador vai também nesse sentido. Ao entenderem que a sociedade passaria por uma grande crise moral, passam a apoiar alguém que poderia resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, resgatando valores que lhes são caros.

Alguns pesquisadores mencionam a presença das igrejas, sobretudo das evangélicas, nas periferias. Você percebeu essa relação das pessoas com as igrejas evangélicas? De que modo isso se dá e qual o impacto das igrejas na vida das pessoas?

A presença das igrejas evangélicas é muito forte e marcante. Só para você ter uma ideia, na Região Metropolitana de São Paulo, no censo de 1991, os católicos representavam 80% da população. No censo de 2000, esse percentual caiu para 67% e no censo de 2010 caiu para menos de 57%. Eu fiz uma pesquisa amostral (survey) nessas regiões, entrevistando cerca de 400 pessoas, e ela apontou que 24% das pessoas se declaravam evangélicas pentecostais e entre 6 e 8%, evangélicos não pentecostais. Como sempre aconteceu no Brasil, a Igreja é o principal espaço de sociabilidade para uma boa parte das pessoas. Inclusive, na minha pesquisa, notei que a participação em eventos da igreja, desde festas até encontros para a leitura da Bíblia, ou de grupos de jovens ou de casais, é cinco ou seis vezes maior do que qualquer outra atividade política ou cultural. Então, a igreja continua sendo um ator importante, seja católica ou evangélica. A presença das igrejas evangélicas também é bastante notável no nível da observação. Andando pelos bairros da periferia, você percebe que existe quase uma igreja em cada esquina.

Mas o mais interessante, e sua pergunta vai nesse sentido, é fazer uma análise qualitativa do impacto dessas igrejas na vida das pessoas. Com relação às ações de solidariedade, de apoio mútuo, a diferença principal que observo com relação aos evangélicos – e isso está relatado também por pesquisadores que focam suas pesquisas nesses grupos – é que as ações entre eles são muito mais restritas entre os chamados “irmãos de fé”, ou seja, as pessoas que comungam a mesma religião, enquanto os católicos têm uma posição mais aberta no sentido de fazer ações de solidariedade e de apoio mais abertas a toda a comunidade e não só para aqueles que frequentam a Igreja. Tem outro aspecto que é relevante na questão econômica que é o crescimento da chamada teologia da prosperidade, muito ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, que tem programas de incentivo ao empreendedorismo e auxilia as pessoas que querem montar o seu próprio negócio das mais diversas formas, desde programas de autoajuda, até questões mais técnicas. Tem outro traço importante que é um certo conservadorismo nos temas morais, como direito das mulheres, da população LGBT, e que trazem temas como a oposição ao aborto, ao casamento homoafetivo e que são bastante explorados nas igrejas evangélicas.

Eu tenho um pouco de dúvidas sobre o quanto esses temas são abraçados pela igreja por já serem parte da formação cultural das pessoas e o quanto as igrejas seriam responsáveis por um crescimento do conservadorismo. Ou seja, se uma parte das pessoas já tem esse conservadorismo em temas morais e, por isso, as igrejas acabam abraçando essas temáticas com mais intensidade ou se essas igrejas são as principais responsáveis pelo aumento do conservadorismo no Brasil. É a história do ovo e da galinha. Também não acredito na massificação do chamado “voto de cabresto”, ou seja, que os pastores digam aos fiéis para votarem em tais candidatos que são ligados à igreja e os fiéis votam. Acho que as influências são menos diretas do que isso e passam muito pelas questões morais que apontei anteriormente. Em um nível etnográfico, é possível observar também que existe muita transitoriedade religiosa: as pessoas vão de uma igreja para outra. Muitos me falam que na quarta-feira vão numa igreja, na sexta-feira, em outra, e no domingo vão à missa, ou seja, têm uma transitoriedade entre diversas igrejas e as pessoas acabam recebendo influências diversas. Por isso mesmo, é difícil dizer que as pessoas estão seguindo a orientação de A ou B. Além disso, tem a independência dos eleitores. Muitos relatam que os pastores indicam candidatos, mas não necessariamente as pessoas votam neles, porque elas pensam, analisam e, a partir disso, decidem o voto.

A minha linha de investigação atual em relação a isso é partir da ideia de que as religiões formam um certo regime normativo, ou seja, determinam um conjunto de regras de conduta pelo qual as pessoas devem pautar seus atos, suas ações e comportamentos e, nesse sentido, elas estão em disputa com outros atores que estão atuando nas periferias. Esses atores são tanto as organizações criminosas, como o PCC, quanto outros espaços de formação ética, como a família, o mundo do trabalho e o da política. Hoje, pensar as periferias passa por pensar como as pessoas se comportam e interagem com esses diferentes atores para pautar e justificar as suas ações.

Quais são as principais demandas sociais e pautas políticas da população das periferias paulistas que você estudou?

São diversas. No Jardim Ângela, por exemplo, o padre Jaime, que atua por meio da paróquia Santos Mártires e do Fórum em Defesa da Vida, está pensando, para a campanha municipal que vai acontecer neste ano, na criação de uma “cesta básica de cidadania”. A ideia é pautar um conjunto de direitos sociais mínimos que garantiriam o acesso de fato à cidadania por parte da população que vive nas periferias. São demandas que vão desde a necessidade de uma renda básica e passam por temas como trabalho, saúde, moradia, transporte, educação, segurança. Todos estes temas seguem presentes na pauta dos moradores e moradoras das periferias. Como mencionei anteriormente, todos reconhecem os avanços dos últimos 30 ou 40 anos, mas a qualidade dos serviços está bastante aquém do que seria adequado e necessário.

O que eu observei como novidade, na última geração especialmente, é uma demanda que vai além de questões redistributivas e que está na esfera do que alguns autores chamariam de demandas por reconhecimento. Ou seja, são pautas identitárias que vão no sentido de reforçar as identidades e subjetividades dos sujeitos enquanto negros, mulheres, LGBTs e periféricos. No caso das periferias, a pauta identitária vem reforçada por uma ressignificação da própria ideia de periferia e os coletivos culturais são protagonistas nisso. Para essa geração, ser da periferia não carrega aquela carga negativa de morar em um lugar pobre, violento e sem acesso a serviços públicos, mas vai no sentido de valorizar a periferia por ser um lugar de encontro, um espaço de produção, de construção de uma cultura e de um conhecimento próprio e da construção de um modo de vida que é próprio e específico das periferias. A reivindicação dessa geração busca se contrapor a qualquer tipo de discriminação racial ou em razão do seu local de moradia. A ideia de periferia consolida, em alguma medida, essas reivindicações em torno de raça, classe e território.

IHU On-Line – É o que você chama de ter direito à periferia?

Essa ideia de direito à periferia, que é o título da minha tese, foi uma formulação a que cheguei justamente para tentar unificar essas reivindicações em torno do acesso a direitos contemporaneamente. Ou seja, é uma luta para ter acesso aos direitos de quem mora no centro e de quem tem acesso a bons postos de trabalho e a bons serviços públicos, mas sem, necessariamente, ter que abrir mão da sua identidade e do seu modo de vida próprio da periferia. É como se as pessoas estivessem dizendo que querem ser parte da cidade, usufruir do que a cidade tem de bom para oferecer, mas não querem necessariamente ter que viver como todo mundo vive na cidade, querem manter as características culturais da região, o comportamento, o modo de se vestir, de agir, de falar sem ser discriminado ou ser consideradas subcidadãos por isso. É um pouco a contraposição àquela ideia que mencionei no início, de que ao melhorar de vida o pobre vai querer parecer com alguém de classe média. Tem uma parcela que se comporta assim, mas tem uma parcela que quer melhorar de vida, mas quer valorizar a forma como se vive na favela e, ao mesmo tempo, ter acesso a oportunidades e políticas públicas que hoje são negadas a elas.

Quais os desafios para pensar o desenvolvimento e as políticas públicas para as periferias?

As periferias mudaram muito nas últimas décadas e isso todo mundo que conhece essas regiões, moradores ou pesquisadores, reconhece. Desde infraestrutura como saneamento, asfalto, iluminação, avenidas, corredores de ônibus, até escolas, hospitais, postos de saúde. Enfim, muita coisa melhorou. Mas as desigualdades nas cidades seguem enormes, tanto economicamente quanto em relação ao acesso a esses direitos. Por isso, promover políticas de redução dessas desigualdades é fundamental. Nesse momento de pandemia, emprego e renda são cruciais e urgentes e devem ser alvo de políticas públicas específicas.

Mas, se tivesse que eleger uma prioridade, seria tentar encontrar ou até inventar canais para ouvir dos moradores das periferias quais são suas demandas e suas prioridades. E não adianta dizer que os canais existem, que existe eleição ou conselhos ou qualquer outra estrutura tradicional de participação com seu funcionamento formal. O desafio é justamente encontrar formas para engajar as novas gerações e mostrar para elas que a política pode ser interessante e, mais do que isso, que ela é necessária.

Então, o desafio é encontrar novas formas de participação política, que amplifiquem as potencialidades que existem nas periferias e que consigam engajar e encantar as novas gerações a participarem da política. A política não precisa ser necessariamente chata, cansativa ou um tema para gerar briga entre amigos e familiares. Ela pode ser também interessante, um espaço onde as pessoas possam encontrar soluções para os seus problemas e resolver seus conflitos de forma pacífica e harmônica.

Deseja acrescentar algo?

Com relação à crise atual que vivemos por conta da pandemia e do distanciamento social, gostaria de reforçar que, em termos econômicos, a crise que começou em 2015 não acabou até hoje; não houve uma recuperação do trabalho ou dos níveis de renda que as pessoas tinham antes da crise. Com a pandemia, isso só se agravou e muito mais pessoas perderam o seu trabalho ou a sua renda.

Com o fim do auxílio emergencial – com uma redução a partir deste mês e o possível fim a partir de dezembro –, a situação de desemprego, subemprego e de segurança alimentar tende a se agravar e temas como empreendedorismo e novas formas de trabalho surgem com mais força, e eu tenho tentado seguir algumas pistas neste campo. Ainda não é possível saber quais serão os impactos da pandemia a médio e a longo prazo na saúde, na educação, na cultura, mas devemos ficar atentos a eles. Por outro lado, houve uma reavivação de novas redes de solidariedade e de apoio que tem um enorme potencial de despertar o engajamento político e comunitário nessas regiões. Essas mobilizações sociais da base são de onde eu tento tirar um pouco de otimismo e esperança para o futuro. Espero que isso venha a se transformar em novas formas de solidariedade, criação de laços entre as pessoas e, eventualmente, de novas políticas públicas.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras