Quem protegerá os defensores da floresta?

Em uma Amazônia mal fiscalizada, lideranças assumem o risco. Vivem na mira de pistoleiros, em casas alagadas e sob insegurança alimentar. No Pará, governo terceirizou ação que deveria protegê-los – o que tornou suas vidas ainda mais precárias

Publicado 09/05/2023 às 13:41

Por Catarina Barbosa (Belém/PA) e Talita Bedinelli (São Paulo/SP), na Sumaúma | Fotos: Alessandro Falco

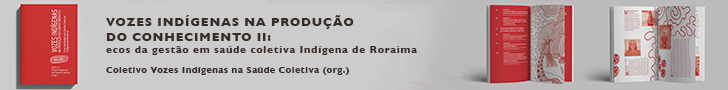

Osvalinda Alves Pereira vive a um décimo de segundo da morte. Seu coração de 55 anos, adoecido por uma patologia agravada por sua luta pela floresta em pé, às vezes para de bater por um tempo. Ela congela. Bota a mão no peito. Ouviu dos médicos, ao entrar na fila do marca-passo, que um décimo de segundo a mais sem pulsar poderia ser fatal. A mulher de estatura baixa, grandes olhos verdes como a floresta que protege e mãos engrossadas pelo trabalho de uma vida na lavoura, faz parte de uma das 70 famílias do Projeto de Assentamento Areia II, criado em 1998 no município de Trairão, no sudoeste do Pará. Fez-se defensora do meio ambiente e do direito à terra no estado onde mais se mata no campo, em uma das áreas mais perigosas para defender qualquer direito no Brasil. Por uma década, escutou ameaças de homens que queriam saquear a floresta em que vive. Até que um dia, em 2018, ela acordou, foi até a lavoura colher maracujás com seu companheiro e encontrou dois buracos no chão. Eram covas abertas, com duas cruzes fincadas e dois nomes escritos: o dela e o dele. Osvalinda congelou. Botou a mão no peito. Quem os ameaçava certamente os observava e poderia matá-los ali, num décimo de segundo.

“Eu praticamente me vi morta, eu e meu marido. Arrebenta com qualquer coração. Tudo vira um trapo”, diz ela. Osvalinda é uma conhecida defensora de direitos. Foi retratada em inúmeras reportagens – e em um documentário – que contam a história de pessoas ameaçadas por lutar pela reforma agrária no Pará. Ela preside a Associação das Mulheres do Areia II e, em 2012, ao lado do companheiro, Daniel Pereira, de 52 anos, começou a denunciar a extração ilegal de madeira e a grilagem dentro do assentamento. As ruas do Areia II servem de estrada para caminhões lotados de toras arrancadas de três unidades de conservação do entorno: a Floresta Nacional do Trairão, a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio e o Parque Nacional do Jamanxim. Em 2014, quatro anos antes de encontrarem as covas em seu quintal, os dois já tinham sofrido tantas ameaças que acabaram inseridos no programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. Mas ele não conseguiu dar segurança a Osvalinda e Daniel para que vivessem em paz. Não havia escolta policial nem nenhum equipamento de segurança que protegesse a casa onde moram. E os criminosos se aproximavam livremente.

Inaugurado em 2004, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa de proteção aos defensores de direitos humanos foi renomeado, em 2018, e passou a se chamar Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH). O objetivo, no entanto, continuou o mesmo: dar segurança a pessoas que lutam por direitos para que possam permanecer em seus territórios. Em situações extremas, quando o risco é muito alto, ele deve retirar o ameaçado de casa e acomodá-lo em uma residência provisória, em um local secreto, até que a situação melhore e seja possível voltar. A lei diz que a União pode firmar convênios e acordos com os estados que queiram fazer seus próprios programas. Em 2019, o Pará implementou o seu, que é gerido pela ONG Sociedade, Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos (SOMECDH).

Os defensores de direitos humanos incluídos no programa, porém, sofrem com regras inadequadas e não são, de fato, protegidos no território. Os que precisam ser retirados de casa e alojados na residência provisória enfrentam situações humilhantes. Nos últimos dois meses, entrevistamos seis famílias de defensores paraenses inseridas no programa. Vimos pessoas adoecidas que não conseguem atendimento médico adequado vivendo em casas provisórias lotadas de mofo e com esgoto subindo pelo ralo. Longe de suas roças, às vezes elas não têm dinheiro suficiente para alimentar a família. E, diante da falta de proteção, convivem com o medo constante, em um estado onde, entre 2013 e 2022, 98 pessoas foram assassinadas e outras 127, vítimas de tentativas de assassinato, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT). As mortes no campo no Pará correspondem a um quarto dos assassinatos desse tipo no Brasil.

Diante disso, um grupo de defensores de direitos humanos do estado se organizou para uma nova luta: a de serem realmente defendidos. Unidos em uma associação, eles pretendem levar ao governo federal uma série de demandas para a melhoria do programa. Querem a garantia de atendimento médico adequado, recursos financeiros para manter-se com dignidade quando precisam sair do território e a construção de muros e de sistemas de segurança e vigilância em suas casas. Também pedem que seja prevista uma ajuda para que possam ser realocados definitivamente em outro território quando precisarem deixar para sempre suas comunidades. Eles vão levar suas demandas no próximo mês a Brasília, onde o governo federal se prepara para montar um grupo de trabalho para rediscutir o programa (leia mais abaixo). “Queremos [a regulamentação de] um projeto de lei federal para proteger de fato os defensores de direitos humanos, assim como foi a Lei Maria da Penha [para mulheres vítimas de violência doméstica]”, explica Natalha Theofilo, uma das integrantes da associação.

M.A. também faz parte do grupo. É uma mulher calma, de fala tranquila, que quase entrou para a estatística do horror. Apesar de fazer parte do programa, ela vive sem nenhuma segurança em uma comunidade quilombola que foi invadida em 2020 por grileiros ligados ao Comando Vermelho, facção à frente do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Em uma Amazônia mal fiscalizada, o grupo criminoso viu na invasão de terras públicas um novo negócio rentável. Quando os grileiros chegaram ao território, muitos quilombolas fugiram, inclusive o presidente da associação local. Foi então que M.A. assumiu o comando da entidade e passou a denunciar os crimes. Seu nome será mantido em sigilo nesta reportagem a pedido dela – por segurança.

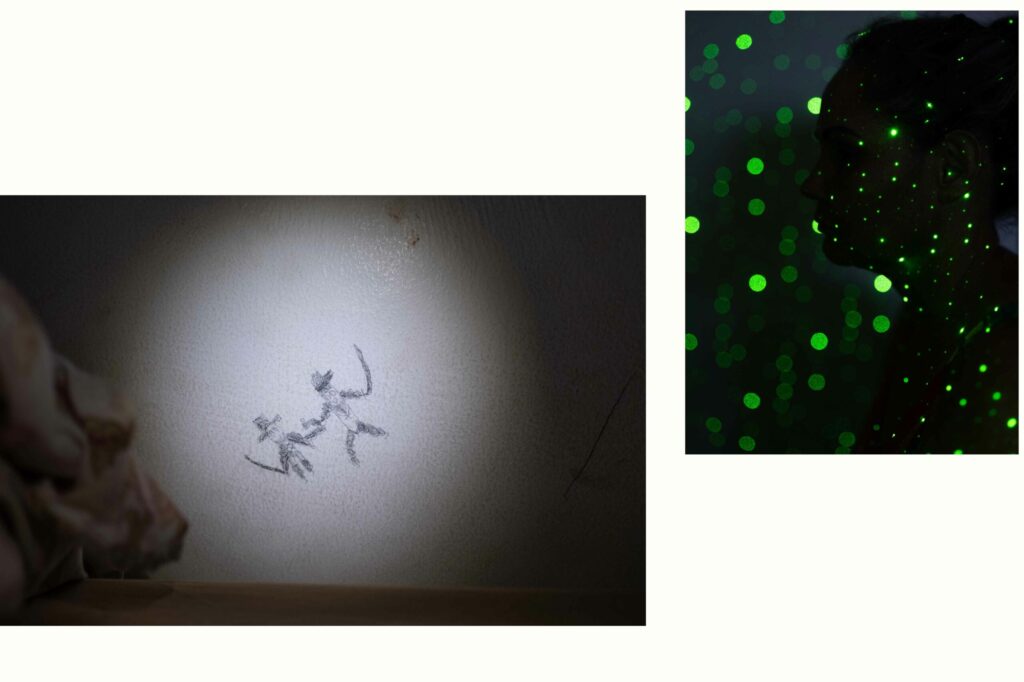

“De início, a gente não sabia que era o Comando Vermelho. Só sabíamos que eles estavam desmatando tudo e loteando perto do quilombo. Mas quando eles se aproximaram da comunidade eu fui pra cima e disse: ‘Aqui, não’”, lembra a mulher. Sentada em uma cadeira de plástico, ao lado de dois terços católicos enrolados em uma garrafa de vidro, ela narra, em meio ao cantar dos pássaros e ao som da chuva, seu encontro com o terror. Era uma manhã de novembro, no ano passado, e ela estava em casa organizando a papelada da compra de placas solares que os moradores tinham conseguido por meio de um projeto. “Ouvi o barulho de uma moto e, quando saí, vi um rapaz no pátio de casa. Ele disse: ‘Sai aqui, porque o que eu vim fazer é muito rápido’. Eu não poderia imaginar que ele estava armado e, quando menos percebi, ele puxou a arma e disse: ‘Olha, eu vou te dar um aviso, tu não te mete com a gente, porque se vierem tirar qualquer um do Comando [Vermelho] eu vou vir aqui e matar toda a tua família’.” A filha dela, de 22 anos, gritou, apavorada. Antes que outros moradores chegassem, o homem subiu na moto. Mas reforçou: “Tá avisada”, conta ela, que para de falar cada vez que uma moto se aproxima.

Depois da ameaça, M.A. foi inserida no PPDDH. Mas nem sua casa nem sua rotina tiveram qualquer alteração. O imóvel permanece com muros baixos. Por conta própria, ela mesma comprou uma grade de segunda mão e a instalou na porta de entrada. “Todo mundo disse: ‘Pelo amor de Deus, tu tens que ir embora, tens que sair daí’. Mas eu não vou sair da minha casa. Tenho muito a fazer pela minha comunidade.” Paradoxalmente, ela se sente mais protegida depois que um policial foi morto dentro do quilombo, em um confronto com os criminosos. As rondas foram reforçadas. “Quando somente o quilombo era ameaçado, não tinha muita atuação da polícia. Mas agora, com a morte do PM, as coisas acalmaram”, diz M.A..

Para sobreviver, é preciso se aprisionar

Protegida pelo PPDDH desde 2018, Maria do Socorro Costa, de 57 anos, também pediu ajuda para aumentar a segurança da casa onde mora, em uma comunidade quilombola de outra região. “O que eles fizeram? Botaram muro na minha casa? Câmera? Nada!”, afirma. Ouviu que não havia verba. “Estar no programa só é nome. É só um papel”, critica. A casa dela tem seis grades. “Fui eu que comprei”, ressalta. Ela abre a porta e entramos pela primeira, que dá acesso a um espaço coberto, lotado de documentos da associação quilombola que ela preside. Na sequência, mais cinco grades separam, uma a uma, cada cômodo da residência. É como viver em uma prisão. Até alcançar a área externa, onde as galinhas, desavisadas do perigo, ciscam livres.

Nos últimos anos, Socorro sofreu ameaças de morte por mensagens, foi perseguida por carros e viu até drones rondarem o teto de sua casa: “O estado e o governo federal são coniventes. Eu não quero morrer, mas tenho que ser madura. Se eu não quiser morrer, vou ter que abandonar a luta. E, se eu abandonar a luta, eu vou ver mais gente morrer”.

O quintal de Socorro dá pistas da luta complexa enfrentada por ela. As galinhas passeiam entre árvores que dão frutos podres antes mesmo de amadurecer. “Eles ficam assim por causa do solo contaminado”, explica, apontando para um açaizeiro morto. Ela segue mostrando o espaço: cocos apodrecidos, árvores com as folhas queimadas, pupunhas que mal nasceram e já sucumbiram. De vestido vermelho, com um chapéu de palha que se tornou sua marca registrada, porronca (cigarro artesanal) entre os dedos, ela levava as mãos aos olhos para limpar uma inflamação que a incomodava por baixo dos óculos. “Aqui a gente vive doente. Antes nós tínhamos pouco, mas éramos felizes. Hoje não tem rio para pescar e a terra está do jeito que tu vistes”, conta Socorro. Ela ficou conhecida como Socorro do Burajuba, nome de sua comunidade, atualmente com 800 famílias. Burajuba fica em Barcarena, município paraense que se tornou um dos epicentros da exploração tóxica da Amazônia.

É lá que está instalada a Hydro Alunorte, controlada pela Norsk Hydro, multinacional norueguesa com sede em Oslo. Ela transforma e exporta alumina a partir da bauxita retirada de uma mina em outro município e a leva até Barcarena em tubulações. Quando chega, parte do material é refinado ali, onde há dois depósitos de resíduos tóxicos, ao lado, justamente, da comunidade Burajuba. Na cidade também está instalada a multinacional francesa Imerys, que tem a maior planta do mundo de beneficiamento de caulim, mineral usado para fabricar uma infinidade de produtos, de plásticos e borrachas a cosméticos e absorventes. Às duas multinacionais gigantes ainda se somam empresas focadas em navegação, já que Barcarena está em um local estratégico para escoar soja por causa do rio Pará, e empresas de fertilizantes, que abastecem o agronegócio abundante da região.

“Muita gente está de olho em Barcarena, e essas empresas contaminam o nosso solo e a nossa água, impedindo o nosso modo de viver, a nossa existência. Meu marido morreu vítima da contaminação, milhares de pessoas estão todos os dias morrendo por conta da contaminação, e todo mundo fecha os olhos para isso”, afirma Socorro. “Nós, quilombolas, o povo ribeirinho, todo mundo é visto como empecilho para as empresas e até pelo governo.” À frente da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia (Cainquiama), uma das organizações que lutam pelos direitos das comunidades tradicionais do município, ela denuncia todos os casos de poluição ambiental e de grilagem que descobre.

Em fevereiro de 2018, 13 comunidades ribeirinhas que dependem diretamente dos igarapés Bom Futuro e Burajuba e dos rios Murucupi e Tauá, na bacia do rio Pará, viram seus quintais e poços artesianos ser tomados por uma lama vermelha. O pesquisador em saúde pública Marcelo de Oliveira Lima, da Seção de Meio Ambiente do Instituto Evandro Chagas (IEC), analisou o líquido e confirmou: era um vazamento de rejeitos da empresa Hydro Alunorte e havia contaminação por chumbo e outros metais pesados nas águas do município. “Foi um desespero na época, durante o vazamento e depois. Todas as pessoas doentes, contaminadas.” A Hydro Alunorte nega o transbordo. Naquele ano, a visibilidade do caso e as denúncias de grilagem feitas por Socorro elevaram o risco. Duas lideranças quilombolas foram assassinadas a tiros.

Socorro foi inserida no programa de proteção. Mas, na prática, assegura que nada mudou. A polícia, de vez em quando, faz uma ronda burocrática perto de sua casa. A quilombola tem o número do Batalhão de Polícia Militar para quando há uma emergência. “Quando eu ligo para o quartel, eles falam, às vezes, que só tem uma viatura. Demoram a vir. O Estado sabe que eu tenho veneno no sangue, que eu faço o que era para os governantes fazerem, mas ainda assim eles não fazem nada”, diz ela, em meio a constantes acessos de tosse que a deixam sem ar. “Eu não quero sair. Se eu sair, quem vai lutar por eles? Sem contar que, se me tirarem daqui, eu vou morrer de tristeza. O que todas as pessoas precisam entender é que nós, que estamos aqui, é que somos a Amazônia. Se hoje existe uma Amazônia, é por causa da gente. Se alguém tiver que sair, que sejam as empresas, eles precisam aprender a respeitar o meu povo.”

Os corpos vão sendo despedaçados

Os defensores ouvidos e visitados por SUMAÚMA protegem diariamente a maior floresta tropical do mundo, reguladora do clima do planeta, com o próprio corpo. Fazem frente a inimigos poderosos, como corporações transnacionais, ou a algozes locais, ligados à elite política de um município ou das capitais de poder do país. A polícia muitas vezes é aliada do inimigo, assim como os médicos, o que impede o acesso deles a serviços de saúde. Doenças causadas pela violência ou agravadas pelo estresse constante a que são submetidos são tratadas tarde demais.

“Em muitos desses municípios do interior do Pará, os cargos de nível superior, como médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, secretários de segurança pública, têm, normalmente, pessoas ligadas ao poder local. E esses defensores se contrapõem aos poderes locais. Por isso muitos defensores relatam que a dificuldade já começa ali na ponta. Como a pessoa vai ser atendida pela psicóloga que é parente da pessoa com quem ela está brigando? Para furar esse sistema, às vezes a gente leva a pessoa para atendimento em outro município”, explica a promotora Ione Nakamura, representante do Ministério Público Estadual que faz parte do conselho do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) no Pará. “A gente conseguiu uma política pública junto à Secretaria de Direitos Humanos, mas ela por si só não basta. Ela tem que se integrar a outras políticas públicas, que precisam também ter uma norma, um ajuste, para dar uma efetividade e uma cobertura maior de serviços a esses defensores”, ressalta.

Maria Márcia de Mello tem 46 anos e preside a Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Nova Vitória, formada dentro do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa. Criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2006, o PDS fica entre os municípios de Altamira e Novo Progresso e lá 310 famílias plantam maracujá, cupuaçu, produzem mel e criam galinhas e porcos. Lá também cinco pessoas foram assassinadas desde 2011. É um contraste brutal, explicado pela invasão do território por grileiros e fazendeiros que desmatam para plantar soja ou criar gado e pelo ataque de garimpeiros e até de multinacionais. Recentemente, uma reportagem de SUMAÚMA mostrou que a mineradora britânica Serabi Gold tinha iniciado a exploração de uma mina de ouro dentro do território sem a permissão do órgão agrário estatal e sem consulta a moradores e a comunidades indígenas do entorno. É como se o lugar fosse uma terra de ninguém. Mas ele tem muitos donos, representados por Maria Márcia, que enfrenta e denuncia todos os invasores sem recuar mesmo depois de ter sofrido três atentados, o primeiro deles em 2019, quando foi incluída no PPDDH. Estar no programa, contudo, não impediu que tentassem matá-la outras duas vezes.

A última foi em maio de 2022. Maria Márcia acordou com as mãos e o rosto inchados sem saber o motivo. “Liguei para o programa e tirei uma foto. Eles falaram que eu tinha que procurar atendimento. Quando o carro andou 1 quilômetro dentro do assentamento, vieram três caminhonetes sem placa, uma vermelha, uma branca e uma cinza. Eles fizeram sinal para que a gente parasse e vários homens pularam com rifle nas mãos e roupa camuflada”, conta. “Quando eu saí do carro, meu neto Pedro, de 3 anos, se agarrou no meu pescoço e o mais velho, José Armando [de 9], começou a gritar: ‘Não mate a minha avó! Não mate a minha avó!’”, relata. “Acho que eles só não me mataram ali porque o Pedro estava agarrado ao meu pescoço.”

Desde o primeiro atentado, em 2019, Maria Márcia luta contra graves problemas de saúde. “Na primeira vez em que tentaram me matar, eu estava indo com meu marido para o casamento de uma das minhas filhas. Percebi que tinha uma caminhonete me acompanhando e pensei: ‘É hoje que vamos morrer’.” Houve uma perseguição: “Foi tudo muito rápido, e a estrada era estreita. O carro capotou”. Após esse dia, ela passou a sentir dores constantes. “Na hora, eu não aguentei andar”, diz Maria Márcia, que fraturou a bacia e a coluna, mas só descobriu isso depois de semanas com muitas dores, quando amigos fizeram uma vaquinha e pagaram consultas e exames particulares. No hospital público local, ela conta que o médico, amigo de fazendeiros da região, mal a examinou após o acidente. “Passei por tudo isso e avisei o programa da minha situação, mas a única coisa que eles diziam era: ‘Nós estamos marcando a consulta, vamos te tirar daí’. Mas nada, e eu com dor. Foi horrível, eu fiquei três meses sem poder andar.”

Para continuar o tratamento, em fevereiro ela foi levada pelo programa para outra cidade. Foi colocada com os dois netos, que vivem com ela, em uma quitinete com uma cozinha minúscula, um banheiro e uma lavanderia, em que cabe apenas a máquina de lavar. Às vezes, mal têm o que comer, pois o salário mínimo de ajuda de custo do programa não dá para as despesas. SUMAÚMA a entrevistou nesse apartamento, cuja localização será mantida em sigilo, depois de esperar semanas para que ela conseguisse falar. Uma dor de dente incapacitante tinha deformado seu rosto, deixando-o completamente inchado em um dos lados. “Fiquei semanas pedindo ajuda para o programa por conta da minha dor de dente, mas só depois de acionar o Ministério Público Federal me levaram ao hospital. É assim que funciona esse programa”, desabafa ela. “Desde que eu vim para cá, meus netos estão sem estudar, porque o programa não os matriculou em nenhuma escola e eu não posso fazer isso.” O programa nega que não tenha feito as matrículas.

As crianças sofrem mais

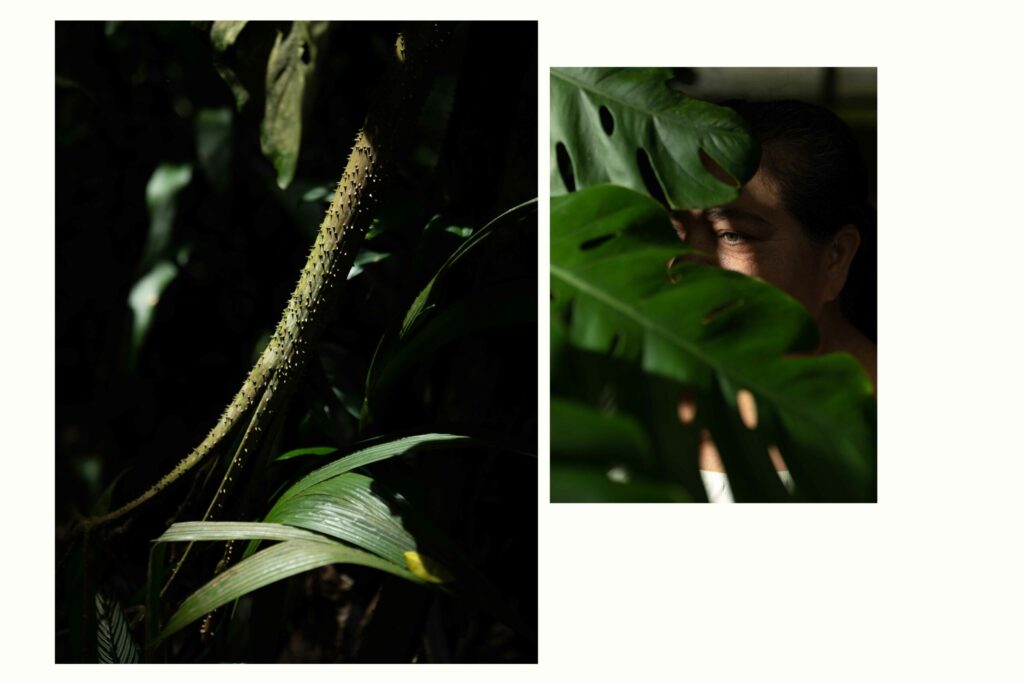

Natalha Theofilo, de 34 anos, é uma mulher preta, alta, afrotrancista, feminista, quilombola, defensora dos direitos humanos e pedagoga. Foi tirada do território com seu companheiro, Erasmo Theofilo, e os quatro filhos mais novos, que têm entre 2 e 9 anos. Ingrid, de 18 anos, se juntou a eles depois. Tiveram que fugir quando Erasmo, depois de muitas ameaças, recebeu um áudio no WhatsApp que dizia: “Não precisa mais se preocupar em morrer, porque não vamos te matar. Vamos só arrancar o teu coração”. A expressão tirar ou tocar o coração de alguém, em Anapu, cidade onde viviam, significa atacar os filhos ou as pessoas que você mais ama, explica Natalha: “O coração eram meus filhos. Nunca senti tanto medo”.

Erasmo, de 34 anos, carrega no celular de tela quebrada uma foto da casa deles, uma residência rodeada de árvores no Lote 88 da gleba Bacajá. Ele se mudou para a zona rural de Anapu com os pais em 2010. “Acreditávamos que a vida seria mais tranquila lá”, diz. Teve paralisia infantil e até os 10 anos se submeteu a 19 cirurgias. Foi o primeiro presidente da associação de pessoas com deficiência da Transamazônica, aos 16 anos. Tornou-se líder camponês, ambientalista, defensor dos direitos humanos, educador de sistemas agroflorestais. Graduou-se em administração e fez pós-graduação em gestão ambiental. Com organização política e a força de trabalho da comunidade, entre os anos de 2013 e 2016 três assentamentos rurais foram legalizados no município, incluindo aquele em que vive a família de Erasmo e Natalha, no km 80 da Transamazônica. Eles começaram a ajudar na luta de outros territórios, ainda não regularizados, e entraram na mira dos grileiros. Viram dois companheiros de luta ser assassinados. Apesar de também sofrer constantes ameaças, Natalha não é protegida pelo programa, só Erasmo. Ela nunca conseguiu ser incluída.

A casa em que a família foi colocada pelo programa tem três quartos, dois banheiros, uma cozinha, uma área de serviço, um pátio e uma varanda. No papel, tudo muito digno. Mas um olhar mais atento aos detalhes revela outra realidade. As paredes de quase toda a casa estão cobertas pelo mofo. Na cozinha, fungos se multiplicam no que sobrou de um armário consumido pela umidade. No banheiro, uma privada descolada do chão transborda dejetos toda vez que a descarga é acionada. Ao usá-la, é preciso ter cuidado para não se machucar. A torneira quebrada do chuveiro só pode ser aberta com o auxílio de um alicate.

“Nós já reclamamos muitas vezes para o programa das condições desta casa, mas eles dizem que não podem fazer nada e que a situação é essa”, conta Natalha, indignada, apontando para uma parede completamente molhada pela umidade. No quintal, uma viga corroída por cupins está envergando, o que traz o temor de que o teto possa desmoronar. Quando chove, o espaço externo fica inundado e a água entra na casa. A ONG que gerencia o programa afirmou a SUMAÚMA que os problemas foram causados pela chuva e já tinham sido resolvidos. Mas estivemos duas vezes no local, em março e no início de abril, e a situação permanecia igual. Natalha também luta há meses para conseguir uma consulta ginecológica, porque tem sofrido com sangramentos frequentes. “O atendimento à saúde é péssimo de todas as formas possíveis, não há ajuda com remédio, com nada”, desabafa. “A nossa situação aqui é muito complicada. A casa, como podes ver, não nos dá dignidade e o dinheiro para nos sustentarmos mensalmente é insuficiente”, diz.

Na gleba Bacajá havia quatro açudes e duas nascentes de rios, com muitos peixes. “A diversão das crianças era sair para pescar com os pais e avós. Também tínhamos muitas galinhas de quintal, pra comer ou pra pegar os ovos”, conta Natalha. “Tinha muita macaxeira, milho no tempo do milho, feijão no tempo do feijão, cupuaçu, abacaxi, castanha-do-pará, castanha-de-caju, biribá, taperebá, tamarindo, jaboticaba, pupunha, coco, mangas de todo tipo, ingá, laranja, pitanga”, enumera ela. “Trabalhamos com sistema agroflorestal, que dá todo tipo de fruta. Não faltava nada. Éramos muito felizes, e os meninos dificilmente ficavam doentes.” Eles acreditam que nunca mais conseguirão voltar ao território. E não sabem o que farão no futuro, já que o programa também não oferece uma saída. “Estamos aqui há sete meses. A gente já reclamou e vai entrar com uma ação judicial contra o governo. Não nos dão perspectiva de nada. O programa pergunta: ‘O que tu vai fazer?’. Mas, se a gente voltar, morre”, diz ela.

Eles lutam por terras onde não poderão viver

A angústia é compartilhada pela família de S.R., um agricultor que se viu imerso em um enorme imbróglio judicial. De um lado, estava um grileiro poderoso. De outro, o Incra. A área onde ele mora foi declarada pública e destinada à reforma agrária, mas a ação é contestada pelo grileiro, que alega ter comprado o local e ter direito a ele. Ali vivem 250 famílias, que trabalham na terra e tiram seu sustento dela. Com a ajuda de sua família, formada por cerca de 30 pessoas, entre filhos e netos, S.R. tinha plantado 15 mil pés de cacau, 3 mil pés de urucum, 250 pés de pimenta-do-reino e mais de 400 pés de banana. “A gente sonhou um dia ter um plantio de cacau bem-feito, de onde a gente pudesse tirar o sustento”, conta ele. “Mas depois a gente teve que deixar pra lá.”

Nos últimos anos, enquanto a luta na Justiça não avançava, S.R. era perseguido por pistoleiros armados. Tornou-se alvo por estar à frente de uma associação de agricultores em um dos assentamentos perto do local onde, em 2005, a missionária americana Dorothy Stang foi assassinada. Ele viu corpos de trabalhadores rurais, amigos e vizinhos seus, tombarem. “O meu vizinho bem da frente foi morto. Foram muitos os que morreram lá”, diz S.R., que começa a elencar os nomes de sete companheiros assassinados, um deles a pauladas e outro a tiros na própria roça de arroz. As ameaças pioravam sempre que os trabalhadores conseguiam uma vitória judicial. A família de S.R. chegou a dormir no meio do mato e, para se proteger, só saía de casa à noite. Não podia mais trabalhar nas plantações, cultivadas com tanto cuidado.

Quando, finalmente, o Incra conseguiu demarcar o local para que as famílias vivessem em paz, ele sentiu que o perigo tinha aumentado. Motoqueiros rondavam o lugar o tempo todo. O grileiro nunca aceitaria perder as terras. Ele pediu, então, ajuda ao programa para sair de vez do território com sua família, mas escutou que, se abandonassem o local, não teriam mais proteção. Precisou recorrer ao Ministério Público Estadual, que intercedeu para que uma ONG financiasse a viagem dele e da família para bem longe. “Como vamos viver agora? Conseguimos uma terra onde não podemos ficar”, questiona S.R.. Exilado com sua família no próprio país, o futuro deles é incerto.

Promessas de reformulação do programa

Até a conclusão desta reportagem, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, que coordena o programa no estado, não havia respondido aos nossos questionamentos. A SOMECDH, ONG que desde 2019 gerencia o programa, por meio de um contrato com o estado, afirmou em um e-mail assinado por seu presidente, Joacy Brito, que “o programa [no Pará] teve início dentro de um governo federal que infelizmente desarticulou, desmontou e desestabilizou todas as políticas já implementadas”, em referência ao mandato de Jair Bolsonaro (PL), mas que mesmo diante disso o programa estadual continuou. “Nosso maior poder é de articulação junto aos órgãos do governo para que os defensores tenham suas necessidades atendidas o mais brevemente possível”, diz Brito. “Quanto à melhoria da segurança especificamente na casa do defensor, essa é uma luta que estamos discutindo quase diariamente. Em breve teremos respostas bem sólidas”, garante. Ele ressalta ainda que o programa subsidia o aluguel das casas provisórias de acordo com uma regra federal e que, se preciso, ajuda com remédios e atendimentos privados de saúde.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou a SUMAÚMA, em e-mail assinado pela nova coordenadora-geral do PPDDH, Luciana Cristina Furquim Pivato, que possui “ações estruturais em curso” para enfrentar os desafios do programa. Entre elas, a criação de um grupo de trabalho técnico para elaborar uma proposta de plano nacional para os protetores e um anteprojeto (uma versão preliminar) de lei para o programa. Isso será feito por meio de um decreto, mas se “garantirá a participação de órgãos e sociedade civil, com paridade e escuta pública”, assegura. Luciana também ressaltou que o órgão está revisando uma portaria de 2018, com parâmetros do programa, para adequar as regras, o valor do subsídio e a assistência às pessoas em acolhimento provisório.

“Alguns casos de defensores dos direitos humanos atendidos pelo PPDDH do Pará chegaram ao conhecimento desta coordenação. Em cada situação temos buscado articular medidas que assegurem o atendimento ou a superação de problemas relatados”, afirmou a coordenadora. “Iremos solicitar, nos próximos dias, reunião com as secretarias de Estado do Pará com o objetivo de dialogar sobre um plano de enfrentamento dos problemas que chegaram ao nosso conhecimento.”

Entidades ouvidas por SUMAÚMA, entretanto, são unânimes em dizer que a vida dos defensores só será, de fato, protegida quando houver celeridade nos processos de demarcação de terra, que se arrastam por anos, acirrando os conflitos, e quando as pessoas que a ameaçam forem, finalmente, responsabilizadas. “Há uma impunidade estrutural das violações contra defensores de direitos humanos. E isso é também uma forma de reforçar a violência e de interromper a luta”, diz Alane Luzia da Silva, assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, que fez um relatório sobre as falhas do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) no ano passado.

Nenhuma das pessoas ouvidas para esta reportagem viu seus algozes na cadeia. “O certo deveria ser abrir uma investigação e punir os culpados”, diz Osvalinda, que calcula já ter registrado mais de 30 boletins de ocorrência sobre situações que envolvem ameaças de morte, subornos e atentados contra a vida dela e de Daniel. “Nossos inimigos são fazendeiros, madeireiros, grileiros, a polícia, vereadores e o prefeito”, elenca.

Depois de permanecerem por quase dois anos e meio na casa provisória alugada pelo programa, Osvalinda e Daniel não aguentaram mais ficar longe da roça onde seus inimigos haviam medido suas covas. “Sou contra tirar o defensor da sua terra. Quando você tira, está dizendo que o crime é superior à lei”, diz ela. Agora, no entanto, eles tiveram que voltar para o “acolhimento provisório”. Osvalinda precisa fazer sua terceira cirurgia do coração. Mas, com a demora na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), teve de entrar na Justiça contra o Estado. Mais uma batalha de um coração que sempre lutou muito para seguir batendo.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.