O Programa Nacional de Imunização resistirá?

Criado há 45 anos, PNI é reconhecido no mundo todo. Entenda por que transportar, armazenar e monitorar é tão importante quanto desenvolver vacina. Combate à covid-19, em meio à sabotagem do governo, é seu novo desafio

Publicado 13/01/2021 às 17:10

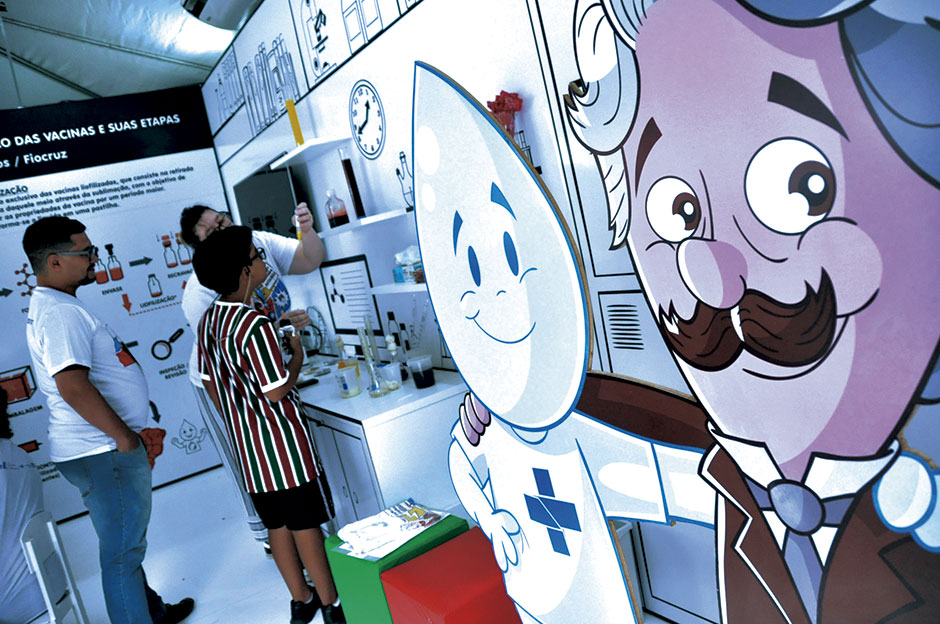

Por Cátia Guimarães, na EPSJV/Fiocruz

Pouco menos de 200 anos se passaram entre a descoberta da vacina e a erradicação da varíola no mundo, em 1980. As coisas mudaram. E ainda que não se possa falar em eliminação do novo coronavírus, tudo indica que, agora, esses passos serão bem mais rápidos. Desenvolvimento tecnológico e aumento da capacidade produtiva dos laboratórios são, certamente, dois determinantes importantes dessa aceleração. Mas há ainda outra ‘inovação’, que pouca gente costuma lembrar: a criação de políticas públicas que hoje permitem realizar a vacinação até nas regiões mais distantes de cada país, tanto de forma regular, garantindo o controle de doenças, quanto em situações emergenciais, de surtos e epidemias. No Brasil, essa é a tarefa do Programa Nacional de Imunização (PNI), uma ‘novidade’ nem tão nova assim: com quase meio século de estrada, é reconhecido internacionalmente pela trajetória exitosa. “Muita gente tem falado da vacinação da Covid-19 como se o PNI não existisse”, ressalta Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), que completa: “A vacinação da Covid-19 é mais uma etapa dentro do Programa”.

Não que o contexto da pandemia não traga medos e desafios novos, como alerta Maria de Lourdes Maia, coordenadora da assessoria clínica de Bio-Manguinhos, da Fiocruz, que coordenou o PNI por dez anos, de 1995 a 2005. “A diferença é que essa vacina está sendo desenvolvida e produzida num tempo recorde, em meses. E existe, em vários momentos, pessimismo e desconfiança em cima dela. Por isso, nós não podemos errar. Qualquer erro [nos procedimentos] pode ser imputado à vacina injustamente”. A pesquisadora se refere a toda uma logística de transporte, armazenamento, técnica de aplicação, registro e vigilância, entre vários outros elementos que garantem que a vacina ‘descoberta’ chegue com segurança até o conjunto da população. “Tem que ter vigilância de eventos adversos. Quem vai aplicar tem que estar preparado para receber o retorno de quem tomou a vacina: se teve febre, dor ou um evento maior. A área médica tem que estar preparada para estabelecer a diferença entre o que só está temporalmente associado à vacina e o que pode ser uma causalidade daquela vacina. Quando sair para ser distribuída, minha geladeira, meu freezer, câmara frigorífica tem que estar bem organizadinha, com o termômetro funcionando. Não pode faltar energia…”, exemplifica.

Os representantes de gestores municipais e estaduais de saúde entrevistados pela reportagem também identificam particularidades do momento atual, mas não hesitam em garantir que o PNI está preparado. “Do ponto de vista operacional, eu não vejo problema nenhum, acho uma vacina até menos complexa”, diz Alessandro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), que garante: “Fazemos isso com primazia”.

O aprendizado de outra pandemia

É com essa “primazia” que o PNI hoje coordena a aplicação regular de 44 vacinas em todo o território brasileiro. Não foi sempre assim: em 1977, quando saiu o primeiro ‘calendário’ de vacinação nacional, o programa, criado quatro anos antes, oferecia poucas vacinas contra doenças que assombravam o país naquele momento: poliomielite, tuberculose, sarampo, difteria, tétano e coqueluche. A varíola tinha ficado para trás – os últimos 19 casos foram registrados no Rio de Janeiro, em 1971. E é exatamente esse sucesso no enfrentamento da varíola que está na origem da criação de uma iniciativa mais ampla e estrutural, que deixasse de focar apenas em uma doença. “Foi a campanha de varíola que trouxe a experiência, o modelo e a necessidade de que precisávamos sistematizar ações do PNI”, resume Maria de Lourdes.

Carla Domingues, epidemiologista e doutora em medicina tropical que coordenou o PNI de 2011 a 2019, contextualiza. “Na década de 1960, tinha poliomielite, tinha sarampo, mas o foco naquele momento era a eliminação da varíola, que era pandêmica. E havia uma vacina que era muito eficaz”, conta e completa: “Criando a organização da vacinação no nível local e as ações de vigilância, foi possível identificar onde tinha o surto, que quantidade de casos havia, mapear onde tinha mais e menos casos. Toda essa estrutura, não só de vacinação, mas da vigilância epidemiológica e também da questão laboratorial funcionando muito bem centralizada mostrou, a partir da erradicação da varíola, que se poderia pensar em fazer outros programas de vacinação”. Não que já não houvesse imunização contra outras doenças, mas, segundo Carla, tratavam-se de ações “pontuais” e “desestruturadas”.

No início dos anos 1970, começou-se a discutir mundialmente a importância de os países estruturarem programas nacionais de imunização aproveitando o legado do esforço construído no enfrentamento da varíola, o que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a aprovar uma recomendação nesse sentido. “A gente, inclusive, sai na frente: o Brasil estrutura um programa de vacinação até anterior à recomendação da OMS. Com isso, você consegue, naquele primeiro momento, organizar esses programas de vacinação que já foram um grande avanço, porque pela primeira vez você pode levar a todos os municípios do país a vacinação”, explica Carla. Criado em 1973 e formalizado por meio de uma portaria em 1976, nascia o Programa Nacional de Imunização brasileiro, o PNI.

Curioso é que tudo isso aconteceu 15 anos antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que, de acordo com Carla, também teria sofrido certa influência do PNI. “Naquela época, as ações ainda eram muito centralizadas: o controle da febre amarela, da doença de Chagas, da tuberculose… Então se viu, pela experiência da descentralização do programa de imunização, que se poderia pensar na organização da atenção básica como realmente um eixo condutor para a saúde pública”, analisa a pesquisadora, e conclui: “Muito desse aprendizado foi utilizado na construção do SUS”.

Governo federal, estados e municípios: como funciona?

O desenho principal do PNI atende ao que Carla Domingues considera uma “regra quase geral entre os programas públicos” do mundo: uma estrutura ao mesmo tempo verticalizada e descentralizada. Isso significa que a coordenação fica a cargo do Ministério da Saúde, mas seu funcionamento precisa garantir que a vacinação chegue ao maior número possível de pessoas lá na ponta, o que, num país do tamanho do Brasil, torna o desafio ainda maior. Com a criação do SUS, a concepção de que a gestão da saúde deve ser tripartite, com responsabilidades divididas entre municípios, estados e governo federal, passou a organizar também o PNI.

Mas como isso se dá na prática? Nenhum estado ou mesmo município está proibido de adquirir vacinas próprias e realizar um processo de imunização específico no seu território. O estado de São Paulo, por exemplo, já anunciou a compra e a aplicação da vacina da Covid-19 para seus habitantes. E não é a primeira vez: Carla lembra que entre outros exemplos, esse mesmo estado introduziu a vacina contra sarampo antes do resto do país. Mas quando uma vacina entra no calendário nacional de imunização, isso significa que ela precisa ser distribuída para todo o país, mobilizando ações e recursos de todos os entes federados, sob coordenação do Ministério da Saúde. E só assim se garante que toda a população tenha igual acesso à vacina. Em nota sobre o Plano de Vacinação contra a Covid-19 apresentado pelo governo federal, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) criticou “a possibilidade de uma campanha nacional de vacinação fraturada, com a constituição de campanhas paralelas em alguns estados”. “Além de tornar o controle sobre a cobertura vacinal muito mais frágil e incentivar uma competição federativa, essa situação potencial significará uma agressão ao PNI e ao próprio SUS, onde a atuação harmoniosa e coordenada das três esferas governamentais é um dos seus pilares constitutivos”, diz o texto.

O poder de decisão sobre as vacinas que serão incluídas no calendário nacional é do Ministério da Saúde, a partir da escuta a uma comissão de especialistas – até 2019, o PNI funcionava com um Comitê Técnico, formado pelo que Carla define como “representantes de sociedades científicas e pessoas de notório saber”. Esse colegiado foi destituído e, em setembro de 2020, em meio à pandemia, foi criada a Câmara Técnica Assessora em Imunizações de Doenças Transmissíveis. “A partir de toda essa discussão, você tem os critérios para introduzir uma vacina, avaliando o estudo de efetividade, a capacidade de produção do país, se os laboratórios podem produzir a vacina, se tem que fazer acordo para transferência de tecnologia ou se nós vamos comprar a vacina no mercado privado… Cada doença tem uma carga importante na população, [avalia-se] se ela tem uma alta letalidade, se tem mortalidade, se impacta nas atividades econômicas… Tudo isso é levado em conta para se definir uma vacina para o nível nacional”, descreve a pesquisadora. E o resultado desse debate interfere também na produção que será ou não fomentada nos laboratórios públicos. “O Programa Nacional de Imunização é muito parceiro nesses processos. Porque ele tem a visão de que é necessário ter uma sustentabilidade nacional. Não adianta você pegar uma vacina de um custo que é muito maior do que o custo nacional, introduzir e depois não ter continuidade”, diz Maria de Lourdes, de Bio-Manguinhos/Fiocruz, a fábrica pública de vacinas com maior capacidade produtiva do país.

Definida a lista, a responsabilidade pela compra das vacinas – que, segundo Carla Domingues, hoje custa em torno de R$ 5 bilhões por ano – também é do Ministério da Saúde. A Pasta ainda transfere um outro montante de recursos para estados e municípios, por meio do piso fixo da vigilância em saúde. Essa, no entanto, é uma ação complementar, que nem de longe cobre as despesas do processo de vacinação propriamente dito. Os estados são responsáveis por receber a vacina adquirida pelo governo federal e fazê-la chegar a todos os municípios do seu território. Em geral, atribui-se aos governos estaduais também o papel de adquirir as seringas, formar os trabalhadores envolvidos na imunização e fiscalizar as salas de vacina, embora, de acordo com o representante do Conasems, isso nem sempre aconteça, o que faz com que, a depender dos arranjos locais, algumas cidades acabem se responsabilizando também pela compra de material e treinamento.

De todo modo, é à gestão municipal que cabe propriamente a vacinação da população. “O município tem muito custo”, afirma Carla, e enumera: “Tem que contratar os recursos humanos, tem que manter a distribuição na cadeia de frio, tem que ter todos os impressos, tem que ter área administrativa funcionando…”. O assessor técnico do Conasems acrescenta a essa lista o custo do combustível gasto para garantir a imunização em áreas mais distantes, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. “Se você pegar o município de Cametá, lá no Pará, o que ele recebe de piso para fazer ações de vigilância não paga o combustível que ele usa em uma ação de vacinação. Nós tivemos uma campanha agora de sarampo: o repasse que esse município tem para o ano inteiro não paga o combustível dessa ação de sarampo”, reclama Alessandro, acrescentando que há ainda custos relacionados ao “operacional do dia a dia”, como a manutenção da estrutura da sala de vacina. “Mas eu acho que o grande problema é o treinamento [dos profissionais]”, reforça, dizendo que essas formações estão cada vez mais “escassas”. “Os estados estão quebrados, não cumprem esse papel faz tempo”, lamenta (Leia mais sobre a formação para o PNI na pág. 12).

Para o presidente do Conass, o país tem uma “divisão bem clara de competência” entre os entes federados no que diz respeito à vacinação, a ponto de ele achar que o PNI talvez seja uma “política bem didática” para demonstrar, “na prática”, essa repartição. Ele resume: “Em geral, a aquisição de vacina parte da União. Parte dos insumos pode ou não ser adquirida pelos estados. Via de regra, não são, mas podem ser: por exemplo, adquirir seringas. A União repassa parte desses insumos aos estados e o estado cuida de toda a logística de estruturação junto aos municípios. Isso quer dizer o quê? Que vacinas chegam aos estados, os estados ficam responsáveis pela distribuição, por toda a logística, por cuidar, acondicionar, ter insumos necessários para que essa vacina chegue aos municípios. Os municípios então, por sua vez, tornam-se responsáveis pela aplicação efetiva na vacinação”.

Já o Conasems não se mostra tão satisfeito com essa divisão. Reconhece o sucesso do PNI, mas, exatamente por conta do que considera uma repartição de responsabilidades não compatível com a distribuição da arrecadação tributária, defende que o financiamento precisa de mudanças. “Acho que tem esse problema: qualquer coisa exitosa no Brasil não se pode criticar”, diz Alessandro, que conclui: “O programa é extremamente exitoso, mas está com problemas”.

Queda de cobertura

Seja ou não justa a divisão de competências, o fato é que a dificuldade dos municípios de executar a vacinação em todo o seu território pode ser um entre vários fatores que ajudam a explicar a queda de cobertura vacinal que o país vem tendo nos últimos anos. De acordo com dados do sistema de informação do DataSUS, o índice total de cobertura vacinal no país ficou em 45,6% em 2019, contra 72% em 2018. Tabulação feita por esta reportagem a partir dos dados do DataSUS também mostra que, nos últimos dez anos, desde 2009, a menor taxa total tinha se dado em 2016, quando a cobertura ficou pouco acima de 50%, e a maior foi em 2015, quando ultrapassou 95%.

Segundo cálculos produzidos pelo jornal Estado de S. Paulo em setembro de 2020, no ano anterior nenhuma das nove vacinas previstas para serem aplicadas nas crianças até um ano atingiu a meta estabelecida pelo PNI e quatro delas alcançaram o menor percentual de toda a série histórica. De fato, quando se olham os números para cada vacina separadamente, o cenário também é preocupante. A BCG, que previne a tuberculose, por exemplo, teve uma cobertura superior a 100% da meta estabelecida entre 2009 e 2015, caiu para a faixa de 95% no ano seguinte e para 97% em 2017 e 2018. Já em 2019, caiu para menos de 53%. Doenças graves já erradicadas no país, como a poliomielite, acendem um sinal de alerta: com cobertura superior ou muito próxima dos 100% em 2009, 2010, 2011 e 2013, sofreu pequenas quedas em 2012, 2014 e 2015, mas nunca ficou abaixo de 96%. De 2016 em diante, a população vacinada contra pólio cai mais significativamente, variando entre 84% e 88%, até chegar ao perigoso total de 51,54% em 2019. E esse não é um problema apenas para aqueles que não foram vacinados. “Se eu tenho pessoas que não têm o anticorpo contra uma doença, eu tenho suscetíveis. E, se eu tenho suscetíveis, posso reintroduzir a doença [no país]”, alerta Maria de Lourdes, explicando que, já quando se consegue a cobertura vacinal adequada, atinge-se a chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho.

As explicações para esse cenário são várias – e, provavelmente, nenhuma definitiva. “Essa diminuição da cobertura vacinal ano após ano acontece de forma homogênea no país. Se acontecesse em um ou outro estado, a gente poderia apontar que é responsabilidade dos gestores. Mas não é. Ela vem acontecendo de maneira forte e sempre para baixo”, descreve o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.

No que diz respeito ao papel dos municípios e suas eventuais dificuldades em garantir a vacinação em todo o território, Maria de Lourdes lembra que um conceito importante de ser observado é o de “homogeneidade de cobertura”. Isso porque os dados normalmente divulgados sobre cobertura vacinal, inclusive no sistema de informação do DataSUS, são discriminados por estado, mas não detalham o alcance daquela imunização em todos os municípios. Isso significa que um estado pode apresentar uma cobertura alta mesmo tendo, no seu território, um município muito abaixo da meta estabelecida – e que, na prática, pode funcionar como porta de entrada para a reintrodução de doenças. “Não dá para se ter uma cobertura por estado sem saber como é que está a homogeneidade de cobertura. A homogeneidade de cobertura é: quantos municípios no Brasil estão obtendo a cobertura adequada para cada vacina”, resume Maria de Lourdes. E completa: “Se a gente não consegue obter uma cobertura adequada e esperada por município, deixa um flanco aberto”.

Segundo ela, foi isso que aconteceu com a reintrodução do sarampo, por meio de um município de Roraima que tinha cobertura vacinal baixa. Como se sabe, em 2019 o Brasil perdeu o certificado de país livre da doença. Mas o fato é que a busca de explicações para esse retrocesso ainda gera muita polêmica e pouco consenso. “Engraçado a gente colocar a culpa do surto de sarampo em Roraima. O surto de sarampo começou na Copa do Mundo, o pessoal da Europa chegava aqui sem vacinação. Começa no Ceará, depois passa para Pernambuco e, em dois anos, ele volta”, discorda o assessor técnico do Conasems que, no entanto, reconhece que há problemas de cobertura no país: “Se a nossa cobertura estivesse em dia, a gente não teria o sarampo reintroduzido”, admite. Para Carla Domingues, o fundamental dessa polêmica é constatar que a fronteira física não é mais suficiente para dar conta da vigilância do fluxo de doenças. “Se o sarampo entrou pela fronteira [terrestre], vimos agora a Covid-19 entrar de avião”, exemplifica, ressaltando que o mais importante é garantir que “todos os municípios tenham cobertura vacinal”.

E, tanto no que diz respeito ao sarampo como a outras doenças, Carla discorda que a redução da cobertura se deva à dificuldade dos governos de levarem a imunização a todos os espaços. “Discordo porque nós ficamos quase 30 anos com elevadas coberturas vacinais, e numa época em que a situação era muito mais difícil do que hoje, em relação à questão do transporte e à disponibilidade do sistema de informação. E a gente conseguiu levar a vacina”, diz a ex-coordenadora do PNI, que aponta dois problemas principais envolvidos nessa queda.

O primeiro é a dificuldade de abastecimento, já que, segundo ela, os laboratórios que produzem as vacinas, públicos e privados, hoje não conseguem entregar a quantidade necessária para todo o país. “Isso tem feito com que os programas de vacinação não consigam ofertar vacinas suficientes para a população, não por conta da dificuldade de acesso, porque não conseguem [fazer a] vacina chegar, mas porque não têm a vacina para levar lá”, diz. De acordo com Carla, a expansão da imunização em países que por muito tempo “sequer tinham vacinas disponíveis” aumentou muito a demanda mundial. Como as fábricas não ampliaram de forma correspondente a produção, vive-se uma “competição global” e um cenário de desabastecimento. “Cada ano acaba faltando uma ou duas”, resume, identificando que nos últimos dois anos o problema foi com a vacina contra meningite C, mas esse já foi o caso do imunobiológico contra sarampo e caxumba e vários outros. O assessor técnico do Conasems explica que não necessariamente cada um desses episódios de desabastecimento se reflete na falta de vacina na unidade básica de saúde gerida pelos municípios. E isso graças a alguns malabarismos: se falta a vacina pentavalente, por exemplo, em algumas regiões aplica-se a tetravalente acrescida da hepatite B.

Já a segunda explicação para a queda de cobertura vacinal, na avaliação de Carla Domingues, é que, não só no Brasil, “os programas nacionais de vacinação estão sendo vítimas do seu próprio sucesso”. “Os pais dessas gerações que foram beneficiadas pelas vacinas conheciam a doença, sabiam da gravidade. Todo mundo conhecia um parente que tinha poliomielite, o filho de um parente que tinha um caso de sarampo, que teve cegueira, que teve problemas neurológicos, que teve complicações. Então, essas doenças geravam uma preocupação muito grande para os pais. À medida que essa geração hoje não conhece um caso de pólio, não conhece um caso de sarampo, ela começa a achar que não há necessidade mais de vacinação, começa avaliar que a vacina traz mais riscos do que beneficio, o que não tem a menor evidência cientifica. A vacina protege”, explica. E exemplifica: entre as pessoas que se vacinam contra a febre amarela, segundo Carla, uma em um milhão desenvolverá um evento grave como reação adversa. “E se for bem acompanhado, sai sem sequelas”, diz, demonstrando como o efeito da não-vacinação é muito pior: “Já a cada 100 pessoas que contraem a febre amarela, cerca de 40 ou 50 vão morrer”.

Aliado a isso, lembra Carla, ainda existe o fenômeno das fake news, que também tem feito estrago nessa área. “Essas notícias falsas na internet o tempo todo, de que vacina faz mal para a saúde, que vacina é um complô do governo com a indústria farmacêutica para criar um problema de saúde, que é uma guerra biológica, tudo isso faz com que a população, que não conhece mais a doença, comece a acreditar nesses riscos”, analisa. Mais do que consequências individuais, no entanto, esse processo tem efeitos coletivos e de longo prazo. “Essas doenças podem voltar”, alerta.

O sarampo é o exemplo mais recente disso que a pesquisadora classifica como um “retrocesso”. “Mais de 30 anos de trabalho e em dois anos que se deixou de vacinar adequadamente, a doença voltou a circular no país. Hoje, estamos com 21 estados que geram transmissão de sarampo, só em 2019 foram 12 óbitos, em 2020, sete. E, desses, seis eram menores de um ano de idade. Você veja a gravidade: estamos correndo o risco de voltar a ter aumento da mortalidade infantil por conta desse aumento de óbitos em crianças”, descreve e recupera o passado do PNI para alertar sobre o que pode ser o futuro. “Até a década de 1980, você tinha uma cobertura em torno de 50%, que era importante para diminuir o número de casos, mas não era suficiente para impactar realmente no perfil epidemiológico das doenças. A partir da década de 1990, há um fortalecimento muito grande das ações de imunização no país, com a inclusão de novas vacinas, sempre tentando–se elevar as coberturas vacinais. Todas as gestões no país, inclusive no governo militar, sempre colocaram a ação de vacinação como prioritária, mostrando que era uma ação realmente de Estado. Acho que isso fez o PNI ser uma ação estruturante”.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.