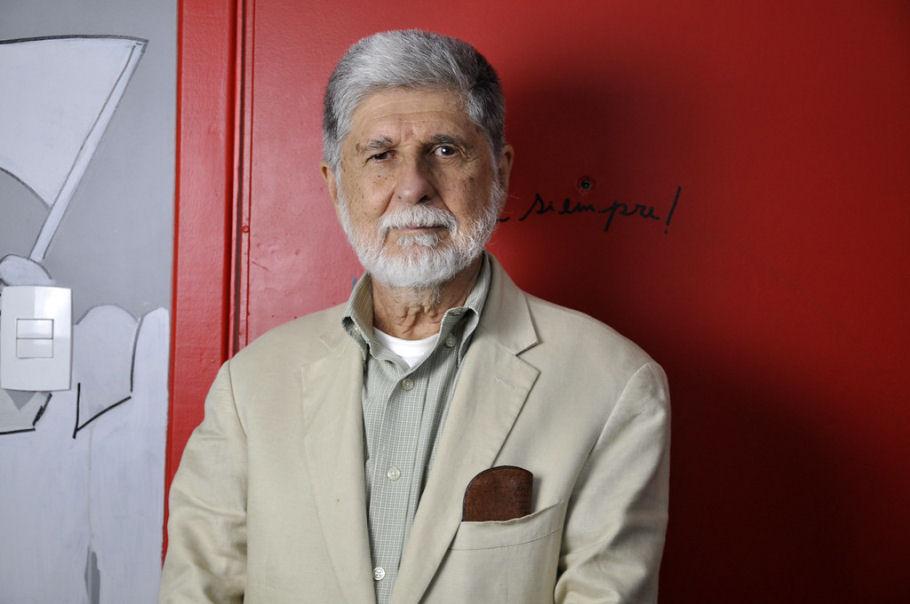

Celso Amorim reafirma a necessidade da utopia

Ex-chanceler alerta: cresce, nos EUA, tentativa de reverter declínio político e econômico por meios militares. Há risco de conflito global gravíssimo. Para enfrentá-lo, não bastam ações pontuais: é preciso reconstruir projetos transformadores

Publicado 17/09/2020 às 08:57 - Atualizado 17/09/2020 às 09:03

Por Celso Amorim, em Carta Maior

Nunca a necessidade do pensamento utópico se fez tão presente no Brasil quanto nos tempos que correm. Com o país imerso em uma crise de natureza trágica de múltiplas dimensões (sanitária, econômica, política), o horizonte da ação fica praticamente limitado às exigências do imediato. Nesse contexto, falar em utopia pode parecer divagação de intelectual. E, no entanto, não é assim. Sem dúvida, vencer os desafios do curto prazo constitui tarefa que consome inevitavelmente grande parte de nossas energias, sem que tenhamos sido capazes de vislumbrar uma saída para o pesadelo em que se transformou a nossa realidade. Mas é certo também que o ser humano necessita sempre de uma visão, de um projeto, que vá além dos dramas do dia-a-dia, como motivação da ação, em especial da ação política. E aqui entram as utopias.

Quando falamos de um mundo mais justo, não estamos evocando uma ideia abstrata. Pensamos, efetivamente, em relações humanas menos baseadas no egoísmo e no ganho individual, em que o destino comum (do país, da humanidade) seja um valor mais alto do que o acréscimo no patrimônio de uma pessoa ou de uma família; um valor no qual “minha felicidade” (ou, menos poeticamente, o “meu bem estar”) não seja incompatível com a felicidade (ou o bem estar) do próximo. Ao contrário, até certo ponto, uma deve depender da outra. Ao mesmo tempo, a ideia de um mundo justo, como o concebemos, não fica confinada às relações sociais em sentido estrito (relações de classe, de raça, de gênero); ela se estende às relações entre as mulheres e homens, de um lado, e a natureza, de outro. Há algumas décadas, o meio-ambiente e, em particular, as mudanças climáticas já se haviam tornado temas inescapáveis na definição de possíveis utopias. O Covid 19 acentuou, de forma dramática, a importância de redefinir globalmente tais relações. A segurança sanitária, como bem público universal, é hoje parte de qualquer esforço em produzir novas utopias.

A palavra “global” se impõe. No mundo atual, as utopias não podem ser concebidas de forma isolada, como a ilha sonhada por Sir Thomas Morus (cujas coordenadas, imaginadas pelo teólogo rebelde, curiosamente a colocariam mais ou menos onde fica a nossa Cabo Frio!) ou a República dos reis-filósofos, que Platão idealizou na busca da definição da Justiça (“o ser humano em ponto grande”). Em um mundo interconectado (e que seguirá assim, apesar das previsíveis reações à globalização sem freios), mais do que nunca, a libertação de alguns seres humanos depende da libertação de toda a humanidade. Basta pensar no assassinato de George Floyd por um policial norte-americano e em suas repercussões para se compreender este aspecto, verdadeiramente humano, da globalização.

Isso se contrapõe a certas concepções de vida correntes tanto no plano individual quanto no plano das nações. Neste último, nada é tão eloquente quanto o lema com o qual Donald Trump fez questão de marcar, desde o início, sua presidência. “Agora”, disse ele, em seu pronunciamento à nação norte-americana, logo após a posse, “será sempre (sic) América em primeiro lugar”. É claro, que, em um sentido mais amplo, sempre foi e sempre terá que ser, para um governante norte-americano, América em primeiro lugar, como, para qualquer dirigente político brasileiro, deveria ser o Brasil em primeiro lugar (menos, evidentemente, nos dias de hoje, em que, para nossos governantes, o lema de Trump é aplicado literalmente: também colocamos o interesse dos Estados Unidos, tal como definido pelo seu presidente, em primeiro lugar!). A questão é que enunciar o princípio norteador da ação política dessa forma simplista expõe uma visão crua, não solidária – diria mesmo não civilizada – do mundo; uma visão que é exatamente a oposta daquela que deve presidir às utopias.

Utopias nem sempre são projetos generosos, de uma sociedade perfeita, em que todos e todas são tratados de forma equânime. Voltando ao plano global: os próprios Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, pelo menos, sempre tiveram, ademais de um projeto para o país, um “projeto para o mundo”, de certa forma uma “utopia”, desenhada a sua imagem e semelhança. Esse projeto foi responsável em grande medida pelo sistema internacional como o conhecemos: as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, a OMC (e seu antecessor, o GATT) e toda uma série de organismos e instituições que, “para o bem ou para o mal”, regularam as relações entre as nações e garantiram um nível razoável de cooperação entre elas. Nem tudo que integrava essa visão pode ser qualificado como apoio ao multilateralismo (a despeito das frequentes confusões conceituais): o projeto norte-americano incluía, organizações, como a OTAN, destinadas a conter (e, se necessário, confrontar) o principal adversário dos Estados Unidos, a União Soviética. Também foi parte desse projeto – e é até hoje – a Organização dos Estados Americanos, cujo objetivo principal foi, desde o início, garantir que os países do chamado Hemisfério Ocidental permanecessem sob a tutela de Washington.

Em certo momento, essa utopia foi alargada no terreno econômico, de modo a permitir a liberdade absoluta dos capitais em torno do lucro, transgressão que está na raiz de muitos dos problemas que enfrentamos na atualidade. O “consenso de Washington”, que pregava a tríade “liberalizar, privatizar, desregular” foi, como uma espécie de marseillaise às avessas, a canção que embalou a utopia neoliberal prevalecente nas últimas décadas do século passado. Registre-se, também, que sempre que o interesse específico dos Estados Unidos se contrapôs à “utopia” que eles próprios haviam projetado e construído, aquele predominou sobre esta.

Tudo isso funcionou em benefício da hegemonia norte-americana, com as concessões limitadas, que eram indispensáveis à coesão do sistema e à observância de suas normas. Com o fim da guerra fria, o “inimigo” – antes do crescimento exponencial da China – se tornou mais difuso. Nem por isso, Washington abandonou a ideia de que, com suas atitudes e propostas no campo internacional, estaria contribuindo para uma melhor organização mundial, além de naturalmente defender seu interesse nacional. Conforme todos sabemos hoje, o “fim da História” e seu correlato diplomático, o “multilateralismo afirmativo” de Bush pai e de Bill Clinton, cujas expressões mais eloquentes foram a primeira guerra do Golfo e o regime de sanções imposto a Bagdá, não duraram muito, contrariamente às previsões de Francis Fukuyama. No plano político, o binômio “fim da História – multilateralismo assertivo”[ i] não sobreviveu à invasão do Iraque, sob falsos pretextos, por George W, em 2003. Na área econômica, a crise financeira de 2008 evidenciaria as falhas estruturais do sistema, ainda que suas raízes profundas, como a desigualdade e a busca sem limites do lucro, não tenham sido jamais atacadas. Mesmo antes do colapso do Lehman Brothers, o impasse nas negociações comerciais da OMC (a Rodada de Doha) demonstrou que faltava vontade política da parte da potência hegemônica para salvar o sistema de cuja construção havia participado decisivamente, à custa de concessões que, a rigor, não eram vitais.

De alguma forma, a multipolaridade incipiente da primeira década e meia do milênio revelou a líderes políticos da direita norte-americana que a “utopia” de um mundo razoavelmente complacente com os valores e interesses de Washington, que se prestasse a uma contínua expansão do domínio econômico, político e tecnológico dos Estados Unidos, já atingira seu prazo de validade. Concessões reais, em número e extensão cada vez maiores, teriam que ser feitas a outros atores. A ideia de que a nação norte-americana não era mais a “potência indispensável”, esposada tanto por democratas quanto por republicanos, não soava palatável para muitos indivíduos que, no Distrito de Columbia e seus arredores, participam da formulação e execução da “grande estratégia”[ii]dos Estados Unidos. Pode-se dizer, sem medo de errar, que o America First, além de atender às angústias e temores dos trabalhadores com empregos ameaçados no Rust Belt correspondeu também à preocupação de estrategistas do “Estado profundo” com a erosão da liderança norte-americana. Leading from behind, o eufemismo encontrado por Obama, por ocasião da intervenção na Líbia, para definir a nova situação estratégica dos Estados Unidos em um mundo crescentemente multipolar, em meados da segunda década do milênio, foi visto, em graus variáveis, com inquietação por defensores do grande capital (financeiro, industrial ou tecnológico) bem como seus representantes nas estruturas de governo mais ligadas à defesa e à inteligência (e até certo ponto à diplomacia).

Com a ascensão definitiva da China ao posto número um entre as economias nacionais, tanto em termos de PPP (já alcançado) como em valores de mercado (a ser atingido na próxima década), a filosofia de confronto, implícita no lema trumpista, ganha conotações mais graves. A perspectiva de uma “nova guerra fria” e os riscos inerentes de derrapagem em direção a uma “guerra quente” assustam acadêmicos e praticantes da diplomacia e da defesa. Analistas políticos, entre os quais o respeitado (e normalmente não alarmista) Graham Allison, evocaram a “armadilha de Tucídides” como metáfora de um conflito praticamente inevitável.[iii] A competição pela supremacia econômica, política, tecnológica e militar é real e, de certa forma, independe de quem será o ocupante da Casa Branca, a partir de 2021. Mas a forma de lidar com essas rivalidades também importa. A política de brinkmanship encerra riscos consideráveis, em particular quando se trata de duas potências nucleares. Não me esqueço nunca das descrições que ouvi de Robert McNamara, ex-Secretário de Defesa norte-americano, sobre a proximidade – iminência mesmo – de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis em Cuba[iv].

Os sinais emitidos até agora, do lado do trumpismo, são os piores possíveis. Pela primeira vez desde a queda do muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, a competição entre duas superpotências volta a ser definida em termos ideológicos não só por autoproclamados estrategistas da extrema direita, como Steve Bannon, mas também pelo Secretário de Estado Mike Pompeo e pelo próprio presidente, o que torna mais problemática qualquer tentativa de “administrar” a disputa. Com retóricas diversas, os três veem no Partido Comunista Chinês o cérebro e o motor de um esforço de dominação do mundo, que evoca os “filmes B” de Holywood da década de cinquenta, em que a ameaça combinada da União Soviética e do comunismo internacional aparecia sob a capa de ataques interplanetários, destinados à extinção física ou espiritual da Humanidade.

A paranoia era e continuará a ser componente psicológico essencial de qualquer guerra fria. The red under your bed ressurge agora sob a forma do “vírus chinês”, grotescamente apontado por Bannon como o responsável pela morte por asfixia de George Floyd, da qual o policial é considerado isento. Ou, em forma ainda mais tosca, entre nós, como o “comunavirus”, decantado pelo nosso exótico chanceler (para usar um qualificativo apropriado que li recentemente nas redes). É preciso ter vivido o período de auge da guerra fria, nas décadas cinquenta e sessenta para entender como essa paranoia funcionou como um instrumento de permanente retroalimentação dos conflitos mundiais. Do Vietnã a Cuba, passando pela África e a América Latina e Caribe, não houve disputas políticas (sobretudo as que podiam envolver algum elemento utópico, seja em relação à equidade social, seja no que toca a afirmação da soberania) que não fossem convenientemente retratadas sob a ótica da ameaça comunista. Na nova ordem que se desenha, o elemento de conflito ganha uma dimensão que já não estávamos acostumados a ver. O espectro de uma possível guerra nuclear, setenta e cinco anos depois de Hiroshima, volta a ser uma ameaça distópica, que não podemos afastar com leveza.

Uma pergunta que naturalmente se coloca neste novo cenário, em que a multipolaridade conviverá por algum tempo com tendências à bipolaridade[v], consiste em saber se o outro polo da competição, a China, trará consigo alguma utopia. Em outras palavras: no desenho de uma nova ordem, que se afigura inexorável, o interesse nacional chinês será definido em termos crus, como os do trumpismo, ou será apresentado, como foi o caso dos Estados Unidos no pós-guerra, como elemento de um modelo em que se procurará acomodar preocupações de outras nações e da coletividade global? Retoricamente, ao menos, este último parece ser o caminho preferido por Beijing, que não se cansa de proclamar sua adesão ao multilateralismo, tanto em questões relativas à paz e segurança, quanto em temas econômicos, notadamente em relação ao comércio, chegando também à área da saúde global. Note-se, porém, que o apoio da China às instituições multilaterais não é tão claro quando se trata de Direitos Humanos no seu sentido mais amplo. Seja como for, uma atitude de maior abertura a regras multilaterais e a uma ordem não hegemônica oferece algum espaço para outras nações e regiões do mundo.

Ao Brasil e a seus vizinhos, bem como a outras nações em desenvolvimento ou emergentes, interessa uma ordem mundial multipolar, que, entre outras coisas, seja mais permissiva em relação a utopias gestadas em cada país; utopias que não se baseiem em interesses do capital financeiro internacional ou nas percepções geoestratégicas de uma única superpotência. A integração sul-americana e a cooperação intensa com o conjunto da América Latina e Caribe e com a África terão que ser necessariamente parte da “moldura externa” da nossa utopia, por várias razões que tenho exposto em outros textos e que não caberiam neste prefácio.

Quando se fala de Brasil e seu papel no mundo, é necessário fazer abstração do quadro em que estamos vivendo hoje, totalmente anormal. Não se trata apenas de saber se conseguiremos nos recuperar da sanha neoliberal, que se apoderou do país desde o golpe contra a presidenta Dilma e da perseguição judicial ao ex-presidente Lula. A questão é entender se a alucinação desenfreada de nossos dirigentes atuais, que se expressa sobretudo na política de submissão indecorosa em relação a Washington e, em particular a Trump, é apenas um pesadelo passageiro ou se reflete uma doença mais profunda da nossa sociedade. E não é suficiente interpretar tal alucinação como uma “loucura com método”, como a que Polônio diagnosticou em Hamlet. Entender até que ponto a “teologia da prosperidade”, que estimula o egoísmo e a indiferença pelo coletivo, exprime um sentimento dominante de amplas camadas da sociedade não é uma questão menor. Tampouco é desprezível o apreço pela violência, expresso no gestual do presidente, na valorização das milícias e na liberação ampla de porte de armas. Nesse particular, surpreende especialmente que as Forças Armadas brasileiras assistam passivamente à erosão do “monopólio da violência legítima”, atributo essencial do Estado, que supostamente defendem. Quaisquer que sejam as razões invocadas para explicar a passividade da população em relação ao número assustador de vidas ceifadas pela pandemia, sob o olhar complacente do chefe do Executivo, nenhuma delas alivia os temores quanto aos fenômenos apontados. Se tais tendências continuarem a ter o peso que têm hoje, como parece ser o caso, toda tentativa de projetar uma “utopia” será mero devaneio, “matéria de sonho”, na expressão de Shakespeare. E definitivamente um sonho ruim.

De todos os documentos recentes em defesa da democracia, com proposições de variadas formas de frentes amplas, o mais impactante – e que mais nos inspira certo otimismo – é a Carta ao Povo de Deus, assinada por mais de cento e cinquenta bispos, embora sem o endosso formal da CNBB. Há nele um elemento de indignação em relação ao atual governo que não transparece de forma tão clara em outras manifestações bem intencionadas. Ao lado da indignação com o status quo, condição prévia para a concepção de verdadeiras utopias, a Carta tem outra característica que chama a atenção. Ela não trata das várias facetas da situação que estamos enfrentando de forma tópica ou isolada. Há, no documento, uma nítida compreensão de que tais aspectos fazem parte de uma totalidade. Isso fica claro, entre outras passagens, quando os bispos denunciam o “desprezo pela diplomacia”, ao lado (e com a mesma importância) da saúde, a cultura e a educação. Não é comum que cartas pastorais contenham referências a este típico tema de Estado, distante aparentemente das preocupações do dia-a-dia do “rebanho” ao qual são ostensivamente endereçadas. Além do repúdio a uma política externa de submissão e avessa aos direitos humanos e ao multilateralismo, atribuo essa menção à percepção de que o Estado em sua totalidade está contaminado por uma – esta sim verdadeira e profunda – “corrupção” (no sentido que Platão empregava o termo e não no significado vulgar das campanhas midiáticas).

A indignação com o estado de coisas presente e a visão da totalidade são elementos essenciais à construção de utopias relevantes, como a que necessitamos para o resgate da democracia e da soberania. Este resgate passará também por uma nova economia política, em que o egoísmo do “consumidor” (ou do investidor) dê lugar à busca da felicidade, de modo solidário; em que o bem estar de cada indivíduo seja também o do ser humano integral, o que não poderá ocorrer enquanto prevalecerem os ódios e a dominação de classe, de raça ou de gênero. Uma nova utopia deverá necessariamente alargar os espaços da esfera pública, conter a liberalização desenfreada dos mercados, eliminar o descontrole do capital financeiro e, sobretudo, buscar romper com padrões seculares de desigualdade de renda e riqueza, que marcam a nossa sociedade.

Sobre a desigualdade, cabe aqui uma observação. Muito se tem falado da desigualdade, como uma chaga a ser curada. Entretanto, vários analistas e ativistas que se tem dedicado ao tema parecem entendê-la como um “fato da natureza” ou uma mera distorção, que pode ser superada por uma boa engenharia. Ignoram que a desigualdade não é uma enfermidade passageira, mas é parte de um sistema, que a produz e reproduz continuamente. Não basta, no caso, corrigir um defeito. É necessário mudar a engrenagem. Para isso, também precisamos das utopias.

Para que nossas utopias se transformem em realidade, será indispensável, entre outras coisas, que o país recupere o caminho que vinha sendo laboriosamente construído de uma inserção soberana no mundo. Uma inserção que privilegie a integração sul-americana e latino-americana e caribenha, bem como o fortalecimento da cooperação com outros países em desenvolvimento, na África e na Ásia. Fóruns como o BRICS e o IBAS terão que ser revitalizados, com confiança mútua entre seus membros, de modo que possam exercer um papel de relevo na busca de um mundo mais equilibrado, em que o interesse nacional possa ser perseguido de forma solidária com outras nações, especialmente as que, como nós, buscam ainda afirmar-se internacionalmente e alcançar níveis adequados de desenvolvimento econômico, social, cultural e científico-tecnológico, com pleno respeito à soberania de cada uma.

Um mundo pacífico e sem hegemonias de nenhuma espécie. Em suma, uma utopia. Mas uma utopia relevante!

Rio de Janeiro, 16/08/2020

Texto originalmente escrito como prefácio para o livro Utopias para Reconstruir o Brasil (org João Sicsu. Gilberto Bercovici e Renan Aguiar)) a ser publicado em novembro próximo, pela Quartier Latin Editora.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.