A pandemia será capaz de desalienar as cidades?

Por 50 anos, especulação imobiliária e crença nos antibióticos afastaram urbanismo e arquitetura da busca por luz e ar. Agora, sabe-se que este divórcio foi trágico; e cresce a luta por parques, ruas sem carros, transportes públicos e ciclovias

Publicado 23/06/2020 às 13:54 - Atualizado 23/06/2020 às 14:03

Por Anne Chemin, no Le Monde Diplomatique, traduzido pela IHU Online

Seremos um dia capazes de identificar a crise global ligada à Covid-19 na fisionomia das cidades? Ela deixará marcas nas faixas de pedestres, na largura das calçadas ou no número de ciclovias? Modificará a maneira como percorremos diariamente a cidade? Esta é a esperança de todos aqueles que, diante do coronavírus, invocam as virtudes do urbanismo “tático”. Criação de ciclovias, estreitamento das pistas de rolamento, ruas adaptadas aos pedestres: para incentivar os moradores a respeitarem o princípio do distanciamento físico, muitos prefeitos, em Paris, Winnipeg (Canadá) ou na Cidade do México, estão desenhando com pequenos toques uma nova trama urbana.

Para circular sem entrar em contato, Bogotá implantou, assim, no auge da crise, 117 quilômetros de ciclovias. Nova York e Calgary (Canadá) fecharam avenidas para a circulação de veículos, enquanto Auckland (Nova Zelândia) e Milão (Itália) prometeram ampliar as calçadas. Paris não deve ficar para trás: a prefeita Anne Hidalgo propõe aumentar o número de ruas e faixas de pedestres reservadas para bicicletas. Porque exige espaço, a Covid-19 remodelou, em poucos meses, delicadamente o urbanismo das grandes metrópoles do planeta: com a pandemia, arranjos que ontem pareciam ousados se tornaram realidade.

Esse diálogo frutífero entre a medicina e a habitação é muito antigo. “A saúde tem sido um determinante importante no nascimento do urbanismo”, resume o arquiteto Albert Lévy, pesquisador do Laboratório de Arquitetura, Cidade, Urbanismo e Meio Ambiente (Lavue, CNRS), autor de Ville, urbanisme et santé. Les trois révolutions (Ed. Pascal, 2012). Desde o século V a.C., Hipócrates explora, no tratado Des airs, des eaux et des lieux, as relações entre doenças e meio ambiente. “Para aprofundar a medicina, é preciso primeiro considerar as estações do ano, conhecer a qualidade das águas, dos ventos, estudar as várias condições do solo e o modo de vida dos habitantes”, escreve o médico da Antiguidade.

Para o filósofo Thierry Paquot, esse tratado é o primeiro vestígio do diálogo entre a saúde e a cidade. “Ainda não se trata de uma epidemia e menos ainda de urbanismo – essa palavra só será inventada no final do século XIX, na Espanha, para entrar na nossa língua em 1910 –, mas Hipócrates é o primeiro a prestar atenção à dimensão sanitária do habitat. Segundo ele, é necessário afastar-se de terrenos fétidos e inférteis, pois podem causar doenças. Também deve ser dada prioridade a fontes de água de qualidade e locais arejados, pois a brisa expulsa os miasmas. A saúde, para os gregos, é mais do que um bem-estar físico: é uma harmonia com o cosmos”.

Importância da qualidade do ar

Quatro séculos mais tarde, os trabalhos realizados em Roma por Augusto mostram que as preocupações com a saúde alimentavam a reflexão sobre a cidade desde o início da era cristã. Para evitar que as ruas se transformassem em “caldo de cultura”, nas palavras de Françoise Biotti-Mache, o imperador construiu aquedutos, fontes, reservatórios e torres de água. Graças ao “nível de higiene que os banhos termais e os esgotos mantêm na população”, as epidemias começam a ficar mais raras, relata a historiadora, em 2010, em um artigo publicado na revista Études sur la mort.

Após um longo eclipse, as ideias hipocráticas renascem timidamente na Idade Média. Na esteira de Hipócrates e de seu colega Galeno, os médicos do século XIII insistem na importância da qualidade do ar na prevenção de doenças: os “miasmas”, essas emanações mefíticas que reinam na cidade medieval, são responsáveis por todas as patologias. “Conforme o ar é bom ou deteriorado, as cidades são saudáveis ou doentes”, resume o médico Aldebrandin de Siena, em sua Régime du corps, obra composta em 1256 a pedido da sogra de São Luís de França.

Em um mundo marcado pela renovação urbana, os médicos começam a se interessar pelos problemas de saúde da cidade. As características “tectônicas e meteorológicas” dos locais permitem, segundo eles, definir suas “predisposições mórbidas”, nas palavras do historiador François-Olivier Touati. “A cidade acha um meio para se integrar nas considerações mais amplas sobre a qualidade emprestada aos locais, de acordo com a exposição ao sol e aos ventos, a altitude, a natureza do solo, a disposição dos relevos circundantes, a proximidade marinha ou lacustre”, escreve em um artigo publicado em 2000 pela revista Histoire Urbaine.

Água corrente e evacuação dos resíduos

Devastadas pela peste a partir de 1347, as cidades medievais eram cloacas nauseabundas, onde assolavam a disenteria e o tifo. Touati resume sua insalubridade em algumas imagens: a queda fatal, em 1131, do herdeiro designado pelo rei da França, porque seu cavalo tropeçou em um porco em um subúrbio de Paris; a repulsa, em 1186, de Philippe Auguste que, debruçado sobre uma janela de seu palácio parisiense, decidiu pavimentar as ruas fedorentas da capital; a leitura etimológica do monge Rigord, que, no século XII, acreditou que Lutèce [a cidade romana que precedeu Paris em sua localização atual] significava “cidade do lodo” (em latim lutum).

Ninguém sabe ainda como as doenças infecciosas são transmitidas, mas todos pressentem que a cidade deveria ceder àquilo que ainda não é chamado de higiene. A partir do século XI, os ofícios mais poluentes – açougueiros, curtidores, lavadores de lã, tintureiros, escamadores e vendedores de tecidos – foram convidados a se estabelecer nos subúrbios. Essa reorganização espacial, prossegue Touati, faz da “água corrente (rio ou córrego) o principal meio de evacuação do lixo, direcionando os habitantes para outras fontes de alimentação destinadas ao uso doméstico: poços, fontes, tanques”.

No século XIII e no início do século XIV, esse esforço em favor da evacuação dos resíduos se acentua. “Regulamentos municipais e corporativos, ordenamentos reais ou senhoriais ordenam a limpeza “na frente da (sua) casa”, o desbloqueio de canais e sarjetas e o depósito do lixo em “montes de lixo” um pouco separados”, sublinha Biotti-Mache. Interrompido pela Guerra dos Cem Anos, o movimento foi retomado no século XVI: Francisco I retomou e continuou a pavimentação de Paris por iniciativa de Philippe Auguste, proibiu a criação de porcos nas ruas e ordenou a escavação de fossas debaixo dos prédios para nelas depositar o lixo.

“Urbanismo de saneamento”

No entanto, foi senão no final do século XVIII, e especialmente no século XIX, que o “higienismo” triunfou. As condições insalubres das cidades atingiram seu auge: com a revolução industrial, a poluição das oficinas e fábricas instaladas em áreas urbanas somou-se à sujeira doméstica. “O amontoamento de trabalhadores em ambientes insalubres favorece o desenvolvimento de epidemias que a medicina não consegue conter – cólera, varíola, sarampo, escarlatina, febre tifoide”, destaca Albert Lévy.

Esse desastre sanitário acaba preocupando os Estados. “No final do século XVIII, as elites políticas estão cada vez mais preocupadas com o estado de saúde da sua população, enfatiza Stéphane Frioux, mestre de conferências em história contemporânea na Universidade Lyon-II. ‘Não há riqueza que não venha dos homens’, disse no século XVI o filósofo Jean Bodin. O ditado é ainda mais verdadeiro dois séculos depois, no início da revolução industrial! A França, que precisa de uma mão de obra saudável para desenvolver sua economia, esboça uma política sanitária: em 1778, foi criada uma Sociedade Real de Medicina”.

Se a guerra contra as doenças infecciosas é declarada, no início do século XIX, nada sabemos sobre bactérias e bacilos que só serão descobertos por Louis Pasteur e Robert Koch no final do mesmo século. Os médicos pensam, como Hipócrates, que as doenças circulam no ar: para combater as epidemias, é necessário caçar os miasmas, dispersar os odores mórbidos, favorecer a circulação do vento. “Essa luta obsessiva contra a corrupção do ar estava presente entre os utópicos do século XIX, observa Thierry Paquot. O Familistério, fundado por André Godin em Guise, no norte da França, possui assim um elaborado sistema de ventilação natural”.

A partir do final do século XVIII, esse “neohipocratismo” influenciou profundamente o urbanismo das grandes cidades ocidentais. “A arquitetura então adota crenças espacialistas, sublinha Lévy. O espaço e o meio ambiente são usados como pharmakon, isto é, remédios para prevenir ou até curar doenças infecciosas. Essa reviravolta foi iniciada pelo arquiteto francês Pierre Patte: em um tratado publicado em 1769, ele estabeleceu os primeiros marcos de um urbanismo de saneamento que seria o credo, algumas décadas depois, do Barão Haussmann [1809-1891]. A saúde pública está se tornando um componente fundamental do urbanismo”.

“A invenção das redes”

“Em Lyon, o arquiteto Jacques-Germain Soufflot instalou uma cúpula central no topo do Hôtel-Dieu para facilitar a renovação do ar, acrescenta Stéphane Frioux. Para combater os miasmas, muitas autoridades urbanas decidiram mudar os cemitérios e abrir parques ou calçadas, como em Londres. Eles também procuram impermeabilizar as ruas para impedir a estagnação das matérias orgânicas – a palavra “macadame” faz referência ao nome do engenheiro escocês [John Loudon McAdam] que inventou esse tipo de pavimento, por volta de 1820”.

Essa aliança entre a medicina e a cidade está no centro das políticas implementadas no século XIX pelos prefeitos do Sena. Sob a Monarquia de Julho, o conde de Rambuteau (1781-1869) adere a um ideal higienista que será adotado por Haussmann. “A doutrina é simples: nada deve estagnar, os fluxos devem circular constantemente, continua Albert Lévy. Para que a cidade seja ventilada, o ar deve passar por amplas avenidas e grandes jardins, e não mais por ruelas estreitas. Para evitar a putrefação das matérias orgânicas, responsável por miasmas mórbidos, o lixo deve ser coletado e a água das ruas evacuada rapidamente para canaletas laterais e esgotos: é a invenção das redes”.

Esses trabalhos de higiene, que transformam a fisionomia das grandes cidades, reduzem muito as doenças infecciosas, mas não acabam com todas as epidemias. No início do século XIX, o cólera provocou estragos: em 1832, causou mais de 100 mil mortes – incluindo a do presidente do Conselho, Jean Casimir-Perier. A luta contra esse mal vindo do subcontinente indiano sela a parceria entre a saúde e o urbanismo da cidade: porque destrói as ilhotas insalubres do centro histórico da capital, a epidemia inspira uma política de reabsorção dos tugúrios operários, o que transforma a paisagem parisiense.

Luta contra as condições insalubres

Em Paris, a geografia do cólera confunde-se de fato com a da pobreza. “A distribuição das mortes por profissão é um índice em 1832, mas a confirmação era óbvia em 1849: as categorias mais modestas (porteiros, alfaiates, sapateiros, diaristas, classificadores, limpadores de chaminés, pedreiros, etc.) são as mais afetadas”, constata René Le Mée, em artigo publicado em 1998 pela revista Population. “Em nossas cidades, o que resta da Idade Média, essas ruas pequenas e tortuosas, esses armários estreitos, essas câmaras mortíferas, ainda são os focos de todas as nossas epidemias”, escreveu em 1838 um médico do Hospital da Piedade.

Para combater a insalubridade, o governo de Cavaignac criou, em 1848, um Comitê Consultivo de Higiene Pública da França, que abrigou um dos fundadores da medicina social francesa, Louis René Villermé. Dois anos depois, a Assembleia adotou por unanimidade uma lei que obrigava os proprietários, sob pena de multa, a reformar as casas de aluguel. “Desde que se passou a atribuir a disseminação do cólera a miasmas ou a emanações ou a gases nocivos, é evidente que se torna necessário interessar-se, nas áreas urbanas primeiro, pelas condições insalubres que geram focos infecciosos”, continua Le Mée.

Ninguém ainda sabe disso, mas esse urbanismo higienista baseia-se em uma ilusão médica que não se dissipará senão no final do século. A partir da década de 1860, o francês Louis Pasteur e o alemão Robert Koch mostram que as epidemias não “flutuam” no ar, como imaginava Hipócrates, mas que estão ligadas a agentes infecciosos que se transmitem com mais frequência durante os contatos. A luta contra o ar viciado que inspirou, no século XIX, a abertura das grandes avenidas, a criação dos jardins urbanos ou a instalação de cúpulas parece, portanto, um tanto obsoleta.

Arquitetura clínica

No entanto, o diálogo entre saúde e o urbanismo não terminou aí: no final do século XIX, o medo da tuberculose perpetuou a tradição “neohipocrática” da arquitetura francesa. “Como ainda não existe tratamento ou vacina contra esse flagelo, tenta-se preveni-lo favorecendo, como nos sanatórios, o ar puro e a luz do sol, analisa Stéphane Frioux. Inaugurado em 1934, o distrito de Gratte-Ciel de Villeurbanne é composto de edifícios em camadas de nove a dezenove andares, para que todos os apartamentos se beneficiem do sol. Naquela época, as preocupações com a saúde estavam tão presentes na mente dos urbanistas que, às vezes, rebatizavam os planos ‘de planejamento’ prescritos pela lei de 1919 de planos ‘de saneamento!’”

Le Corbusier é sem dúvida um dos melhores representantes desta arquitetura clínica que acredita no poder bactericida do sol. “Ar e luz são as palavras de ordem deste arquiteto, cujas amizades com médicos eugenistas são bem conhecidas e as atrações por uma autoridade que controle a saúde como controlaria o corpo e os sentidos de todos, diz Thierry Paquot. Para que um habitat favoreça a boa saúde e contenha as doenças, principalmente a tuberculose, é necessário, segundo ele, assentar as construções sobre pilotis para se afastar dos solos poluídos ou fedorentos, munir as instalações de grandes janelas panorâmicas para fazer entrar a claridade e instalar varandas ensolaradas para a ventilação”.

Inspirado pelo medo da tuberculose, esse higienismo funcionalista é, de acordo com Albert Lévy, ainda mais radical que o de Haussmann. “Ele deu forma aos dois grandes modelos urbanos que dominaram até a década de 1960: o movimento do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (1928-1956), cujo manifesto doutrinário, a Carta de Atenas, redigida mais tarde por Le Corbusier, é atormentado pela tuberculose; e o do arquiteto americano Frank Lloyd Wright, que defende uma visão paisagística da cidade – para garantir um ambiente saudável, ele defende um habitat extenso de casas com jardins e uma urbanização difusa sem lugar ou limites, baseado no automóvel libertador”.

“Transição epidemiológica”

Assim, o urbanismo e a saúde andam de mãos dadas durante décadas, mas os progressos meteóricos feitos pela medicina a partir da década de 1960 pôs fim a essa longa parceria. Ao reduzir doenças infecciosas em favor de patologias crônicas ou degenerativas, a “transição epidemiológica” embaralha as cartas. Impotentes diante de doenças cardiovasculares, diabetes ou câncer, os arquitetos abandonam as preocupações com a saúde para enfrentar outros desafios – a habitação social, a estética e a mobilidade. “Na virada da década de 1970, o divórcio entre o urbanismo e a saúde se consumou”, resume Stéphane Frioux.

Se a crise ecológica levou, nos últimos anos, muitos urbanistas a se interessarem novamente pela saúde, o novo coronavírus os pegou de surpresa. “Nós trabalhamos há anos nas relações entre saúde e urbanismo, mas nossas pesquisas recentes se concentraram principalmente nas doenças crônicas, não nas doenças infecciosas, constata Anne Roué-Le Gall, professora da École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). A Covid-19 nos obrigou a reexaminar nossas práticas: se epidemias desse tipo se multiplicarem, como preveem os especialistas, teremos que garantir que o planejamento das cidades seja adaptado ao princípio do distanciamento físico entre as pessoas, sem romper os laços sociais tão preciosos para a saúde e o bem-estar de todos”.

Segundo o pesquisador, os trabalhos realizados no contexto da luta contra as mudanças climáticas podem ser úteis na luta contra epidemias como a da covid-19. “Para combater as ilhas de calor e favorecer a biodiversidade, nós defendemos o desenvolvimento de espaços verdes nas áreas urbanas: no dia seguinte ao confinamento, eles teriam permitido ventilar sem que as pessoas precisassem se acotovelar. Em uma escala habitacional, nós insistimos nos cobenefícios saúde ambiental de pátios, varandas e terraços: durante o confinamento, eles teriam permitido que os moradores pudessem acessar os espaços de recuperação e encontrar seus vizinhos sem a necessidade de sair às ruas”.

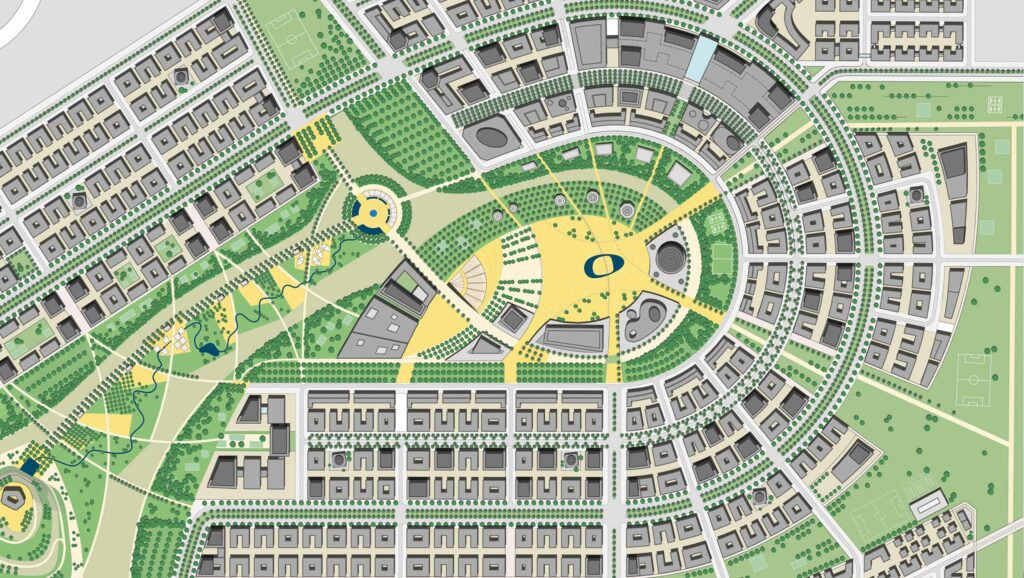

Na França, assim como em outros lugares, muitos arquitetos já estão começando a imaginar um urbanismo pós-Covid. Alguns militam pela instalação de tecnologias sem contato para os interruptores ou as travas, outros querem substituir espaços abertos por “caixas” ou “escritórios de reserva”, outros ainda querem multiplicar os terraços, as varandas ou as galerias. Alguns são ainda mais radicais. Temos que mudar de paradigma o mais rápido possível, acredita o arquiteto italiano Stefano Boeri: o coronavírus vai nos forçar a “repensar o equilíbrio entre cidade e natureza”. A atual crise da saúde permitirá que o urbanismo se reinvente?

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.