Como o modernismo releu a identidade nacional

Catalisado pelo centenário da Independência, o debate sobre o que é o Brasil eclode na Semana de 1922 e perdura até 1930. Se Mário desgeografiza o país em Macunaíma, Oswald quer devorar o estrangeiro, a história e os cronistas mais antigos

Publicado 26/08/2022 às 14:13 - Atualizado 23/12/2022 às 19:14

A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de D. João VI: – Meu filho, põe essa coroa na cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte.

Oswald de Andrade, no “Manifesto Antropófago”

Quanto dura um século?

Como é sempre bom partir de um problema, comecemos com perguntas: o que significa um século? Ou melhor: de que é composto um século? As indagações podem parecer um tanto estranhas, pois as respostas soam, ao menos em um primeiro momento, bastante simples e evidentes. O que significa um século? Um período de cem anos. De que é composto um século? Ora, um século é composto de cem anos.

Essas respostas são, como não poderia deixar de ser, corretas e precisas, ao menos em termos matemáticos. Mas, em termos históricos e culturais, as coisas podem ser um pouco diferentes. Vejamos um exemplo famoso: uma das mais conhecidas obras do historiador britânico Eric Hobsbawm é Era dos extremos, publicada em 1994, cujo subtítulo é O breve século XX (1914-1991); já o economista italiano Giovanni Arrighi, no mesmo ano de 1994, escreveu um livro intitulado O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. Diante dessa aparente contradição, podemos nos indagar: o século XX foi breve ou foi longo? Ao que se pode responder: foi ambos, pois tudo vai depender da perspectiva interpretativa que criamos sobre o passado. Hobsbawm aborda os conflitos, revoluções e horrores que ocorreram entre a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a crise final da União Soviética; já Arrighi pensa, através da ideia de grandes ciclos históricos, na hegemonia política e econômica dos Estados Unidos ao longo do século XX, um processo que começou a ganhar corpo na segunda metade do século XIX, com o avanço do imperialismo estadunidense sobre o Caribe e a América Latina.

Mas por que estamos aqui refletindo acerca dos significados e das durações dos séculos? Quem sugeriu essa reflexão foi Rubem Borba de Moraes, um membro do grupo modernista de São Paulo que, apesar de não ser um dos personagens mais comentados dentre os envolvidos na Semana de Arte Moderna de 1922, se tornaria um renomado bibliófilo e biblioteconomista. No início de seu livro Domingo dos séculos, importante ensaio teórico publicado em 1924, mas com ideias gestadas no efervescente ano de 1922, Borba de Moraes escreve o seguinte:

Ensinam nas escolas que, em cada século, há cem anos. É um absurdo! A ideia do século centenário só pode ser verdadeira para meninos que estudam aritmética, para facilitar os cálculos.

É talvez por ter esquecido, graças a Deus, toda a aritmética aprendida no ginásio, que não posso aceitar que o século XVIII tivesse começado em 1º de janeiro de 1700, para acabar em 31 de dezembro de 1799, à meia-noite. Para mim, o século XVIII começou em 1º de setembro de 1715, com a morte de Luís XIV, e acabou em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha e o triunfo da democracia. O século XIX vai da Revolução Francesa ao assassinato de Sarajevo, em julho de 1914.

Em arte, como em história universal, o século nunca é centenário. O que forma um século é um conjunto de ideias, de homens, de fatos, e não esse período de cem anos de utilidade comemorativa.i

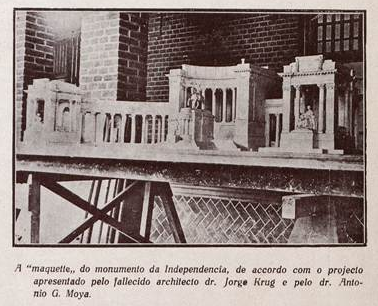

Não é sem motivo que Borba de Moraes ressalta a “utilidade comemorativa” do período de cem anos, já que as ideias e propostas de seu livro foram pensadas no emblemático momento em que se celebrava o Centenário da Independência do Brasil. Os cem anos do grito do Ipiranga foi um tema que marcou profundamente a vida política e cultural no início da década de 1920 – estranho seria se não fosse assim. Discutia-se a efeméride na imprensa, livros eram escritos, organizavam-se celebrações oficiais por todo o país, despontavam monumentos, fabricavam-se medalhas comemorativas, discursos efusivos eram proferidos.

O Centenário da Independência

Todavia, nem tudo era motivo de festa e celebração. Como ocorre com todo marco cronológico, as efemérides representam momentos nos quais a “função social do passado” (a expressão é de Jacques Le Goff) fica posta em relevo. E essa função tem um caráter ambivalente, pois os marcos temporais – cinquenta, cem, cento e cinquenta, duzentos anos – ao mesmo tempo em que propiciam um contexto de louvação e de solenidade, também promovem crises e momentos de releitura, de reinterpretação e de ressignificação. Segundo a historiadora Angela de Castro Gomes, em comentário referente às celebrações do Centenário da Independência do Brasil:

Comemorações como essa costumam mobilizar os governantes e a sociedade em geral, pois são sempre uma oportunidade e um convite especiais à realização de balanços, quer com objetivos de engrandecimento, quer com explícita intenção crítica. Por isso, políticos e intelectuais estão particularmente nelas envolvidos, uma vez que têm como atribuição específica a produção de análises que permitam a compreensão da realidade do país, com base nas quais serão construídos projetos visando seu maior progresso. Em síntese, explicações sobre as causas do “atraso” e ideias sobre as possibilidades de “modernização”.ii

Em sentido semelhante e também tratando do Centenário da Independência do Brasil, outro historiador, Francisco Iglésias, comenta que a agitação vivida em 1922, no âmbito político e cultural, era “algo mais que simples acaso, uma vez que as grandes datas impõem balanços e projetos”. Segundo o historiador, o Centenário da Independência fazia aflorar um “estado de consciência” sobre a história nacional; impunha questões acerca do que se havia “feito ao longo de cem anos, no sentido de realizar a nação, explorando suas potencialidades e incorporando toda a população em uma sociedade aberta e democrática”. Já que as respostas a essas questões podiam não ser das mais animadoras, cabia, de acordo com Iglésias, “identificar os focos responsáveis pelo subdesenvolvimento e pela exclusão de amplos setores, que viviam em completa marginalidade”.iii

Para nós, que vivemos no contexto do Bicentenário da Independência, todas essas colocações se mostram fundamentais; nos lembram de que, ao atingirmos um novo e emblemático marco cronológico, tende a se abrir um profundo debate sobre a história e a cultura nacional. Logo, nada melhor do que olhar com atenção para aquilo que ocorreu no momento do Centenário da Independência; no nosso caso especificamente, nada melhor do que olhar para o que os modernistas fizeram naquele contexto. Afinal, como disse Mário de Andrade: “Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição”.iv

Quando o assunto é efemérides, o que podemos aprender com eles, os modernistas, cuja famosa Semana completou cem anos em 2022?

Os modernistas e o Centenário da Independência

Apesar de todas as propostas estéticas e artísticas da Semana de Arte Moderna já terem sido formuladas e discutidas nos anos anteriores, ela ocorreu simbolicamente no ano do Centenário da Independência do Brasil. Já havia plenas condições intelectuais de o evento ser realizado no final de 1921, mas acabou, devido a questões logísticas (por assim dizer), sendo efetivado em fevereiro de 1922. Mas nem tudo pode ser creditado ao acaso ou a fatores organizacionais; basta lembrar que os integrantes do grupo modernista sempre demonstraram preocupação e envolvimento com o tema do Centenário da Independência. Mário de Andrade, por exemplo, fez questão de registrar no colofão de Pauliceia desvairada, a obra mais fundamental dentre as obras modernistas daquele momento, livro publicado em julho de 1922, que a edição aparecia no “100° [ano] da Independência do Brasil”.

Mas, como os modernistas entendiam as celebrações do Centenário da Independência? É possível dizer, em linhas gerais, que eles tinham uma posição algo ambivalente: ao mesmo tempo em que reconheciam a importância simbólica do marco cronológico, compreendendo que aquele momento deveria ser celebrado, também viam na comemoração da efeméride a evidência de que o Brasil precisava de uma arte nova, atualizada, condizente com os tempos modernos que corriam. Nessa linha de raciocínio, se cada época tinha a sua arte, a arte do Brasil do Centenário precisava ser viva, livre, independente de modelos previamente estabelecidos. Essa era a concepção que os modernistas pareciam defender naquele momento. Sobre isso, vejamos novamente o que Rubens Borba de Moraes escreveu em seu Domingo dos séculos:

Nossa época é, materialmente, superior a qualquer outra. Mas isso não nos importa. Em arte não há progresso. O progresso só existe para coisas materiais e na bandeira do Brasil.

Os escritores modernos não escrevem melhor do que Machado de Assis, os poetas de hoje não são superiores a Bilac ou Antero de Quental. Igualar Bernardes ou Racine não tem a mínima importância. O que importa para o artista moderno é traduzir nossa época e a sua personalidade. O resto é literatura.

É um erro pensar que os modernos condenam os clássicos, os românticos e todos os passadistas. Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias foram grandes poetas. Escreveram obras românticas e parnasianas no tempo do romantismo e do parnasianismo. Fizeram muito bem. FORAM MODERNOS.

O ridículo é um poeta acreditar em soneto e em alexandrinos neste glorioso ano do Centenário da Independência.v

Há uma clara estratégia discursiva nessas palavras; afinal, se os centenários só tinham “utilidade comemorativa”, tal como vimos há pouco no trecho anterior do mesmo livro de Borba de Moraes, por que não usar isso em favor próprio, como motivo para difundir uma nova proposta estética? Logo, se o Brasil estava completando cem anos enquanto Estado nacional, se isso era uma evidência, também passava a ser uma evidência que era preciso atualizar a vida cultural do país, formular uma arte capaz de traduzir essa realidade centenária e o mundo materialmente superior do começo do século XX. Não havia mais sentido para os artistas ficarem presos a modelos acadêmicos e parnasianos que se referiam a outras épocas.

Mário de Andrade, entre agosto e setembro de 1921, publicou uma série de sete artigos no Jornal do Comércio intitulada “Mestres do Passado”; ao longo dos textos, fez duras críticas aos principais expoentes da poesia parnasiana e propôs uma nova estética da arte poética (a saber: o Belo não deve ser o fim da poesia, o resultado de modelos batidos e pouco originais, e sim uma decorrência da Comoção expressa através da poesia). No último artigo da série, publicado em 1º de setembro de 1921, Mário se apropria de símbolos oficiais e apresenta os “novos”, os modernistas, como os verdadeiros cavaleiros do Brasil centenário, os defensores de uma nação que, apesar de jovem, precisava amadurecer artisticamente:

Nós, os novos de hoje, os Dragões do Centenário, tombamos de nossa paz para os Guararapes da guerra. E não nos curvamos diante de vós [os “Mestres dos Passados” e os críticos], porque diante de vós somos como homens diante de homens. E homens superiores, mais belos, mais terríveis, porque não mentimos, porque somos sinceros, porque não temos preconceitos literários, porque sabemos amar a juventude estonteada, a meninice inerme, os janeiros e as auroras.vi

Em uma resenha publicada no número 8/9 de Klaxon: Mensário de Arte Moderna, número duplo editado em dezembro de 1922/janeiro de 1923, o mesmo Mário de Andrade relaciona a arte moderna com a ideia de comemoração do Centenário da Independência; em uma espécie de previsão, diz que no ano de 2022 algum estudioso iria olhar retrospectivamente para o que ocorrera na literatura e nas artes em 1922 e celebraria o “1º Centenário de nossa independência literária”.vii Para Mário, portanto, o Brasil do Centenário precisa realizar a sua independência intelectual, e era justamente isso o que os modernos julgavam estar fazendo.

Por essas palavras se percebe como os modernistas não ficaram alheios ao efervescente clima do Centenário da Independência. Como já vimos, eles estiveram completamente inseridos no contexto celebratório, mas, ao invés de simplesmente abraçar e aceitar a comemoração oficial, se utilizaram da efeméride para divulgar a sua mensagem, para defender a importância de renovar a arte e a mentalidade nacional. E, nunca é demais lembrar, toda proposta de inovação artística é também uma proposta de inovação de mentalidade, o que nos leva a pensar que, no contexto do Centenário da Independência, a mobilização modernista por uma arte atualizada e livre já propunha uma série de discussões e reflexões concernentes à maneira como ela pode representar a identidade nacional.

Essas discussões sobre identidade nacional ficam perceptíveis, por exemplo, no artigo que Oswald de Andrade publicou em 2 de janeiro de 1915, nas páginas de O Pirralho, intitulado “Em prol de uma pintura nacional”; nas telas O homem de sete cores e Tropical, de Anita Malfatti, feitas em 1915 e 1917, respectivamente; na polêmica que Menotti del Picchia e Mário de Andrade travaram na imprensa sobre “matar” ou “curar” Peri, o personagem do romance O guarani, de José de Alencar; no fato de o eu lírico de Pauliceia desvairada se identificar como um “trovador”, mais especificamente “um tupi tangendo um alaúde”; ou na autoidentidade de “Juvenilidades Auriverdes”, que Mário de Andrade criou para os jovens modernistas em “As enfibraturas do Ipiranga”, longo poema dramático que fecha Pauliceia desvairada.viii

O que se percebe, acima de tudo, é que na proposta poética e artística de 22 a renovação estética não se separava de uma reflexão sobre a identidade nacional, mesmo que este fosse um tema ainda em desenvolvimento nas raias modernistas. No contexto do Centenário da Independência, portanto, ao romper as amarras da poesia parnasiana e da arte acadêmica, os olhos podiam até estar postos no futuro, mas não deixavam de olhar o passado. Afinal, os ritmos centenários da história e da arte, que não seguiam a lógica aritmética, exigiam esse olhar simultâneo sobre tempos diversos.

Modernistas em Paris e o clamor da Mata Virgem

Se no período que antecedeu a realização da Semana de Arte Moderna, e mesmo depois com a fase da revista Klaxon, as questões estéticas se sobrepuseram às questões relacionadas à identidade nacional, essa ordem passa a se inverter em meados de 1923, com repercussão nas obras publicadas a partir de 1924. Para isso muito contribuiu uma debandada de modernistas rumo à Europa, mais particularmente a Paris: em fins de 1923 encontravam-se na agitada capital francesa o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Villa-Lobos, Brecheret, Sérgio Milliet, Vicente do Rego Monteiro, além dos cafeicultores Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado, que se tornaram muito próximos dos jovens artistas. No Brasil, sentindo-se só e dizendo-se desinteressado pela efervescência de Paris, Mário de Andrade dirige seu olhar cada vez mais para dentro do Brasil e busca construir uma identidade nacional penetrando a mata virgem; em carta a Tarsila, no “republicano” dia 15 de novembro de 1923, Mário, assim como tinha fundado o desvairismo no seu “Prefácio interessantíssimo”, funda o matavirgismo:

Cuidado! Fortifiquem-se bem de teorias e desculpas e coisas vistas em Paris. Quando vocês aqui chegarem, temos briga, na certa. Desde já, desafio vocês todos juntos, Tarsila, Oswaldo, Sérgio para uma discussão formidável. […]

Criei o matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é que o mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam.

Se vocês tiverem coragem venham para cá, aceitem meu desafio.ix

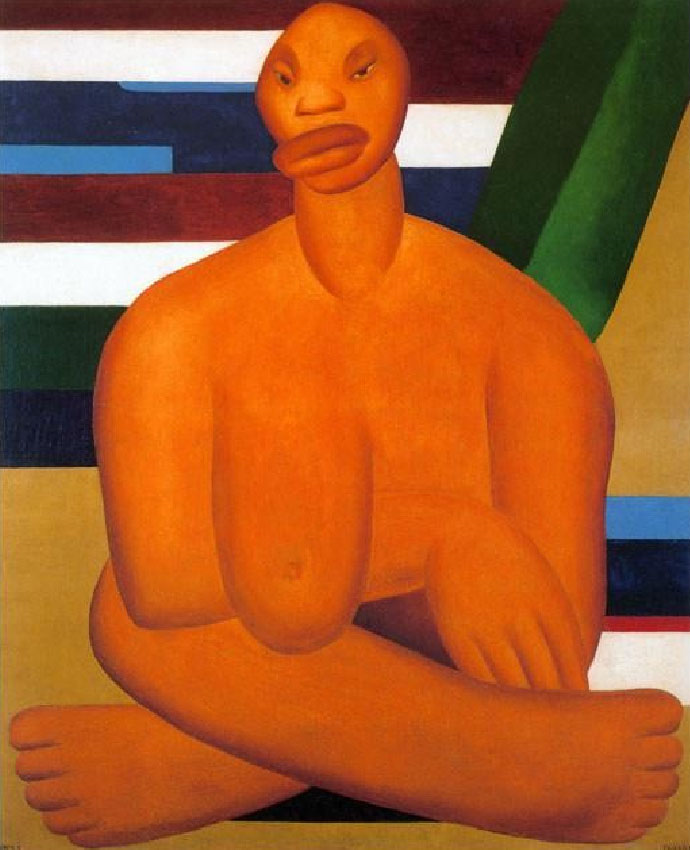

Essa convocatória e esse desafio podem ser entendidos como uma sistematização de algo que já vinha amadurecendo e que passa a dar frutos mais consistentes; tal é o caso de Tarsila que, já em abril de 1923, escrevia a sua família dizendo que, lá em Paris, sentia-se cada vez mais brasileira. Desse sentimento nascem duas telas emblemáticas naquele mesmo ano: A caipirinha e A negra.

Fazendo um recorte a partir do desafio de se encarar o matavirgismo de Mário de Andrade, em 1923, e da publicação do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald, em 1924, reiterado na “Falação” que abre o livro Pau Brasil, de 1925, avançando até 1930, quando o país e a literatura entram em nova fase, vamos discutir alguns pontos do caminho percorrido pelos dois protagonistas do modernismo paulista na tentativa de construção da identidade nacional.

Mário e a desgeografização do Brasil

Antes de propor adentrar na mata virgem, Mário de Andrade mergulhou, literalmente de corpo e alma, na cultura popular ao passar o carnaval de 1923 no Rio de Janeiro; conflitando com sua “frieza paulista”, no calor do carnaval carioca reconhece uma nova face de seu país: “Na mais pujante civilização do Brasil / Os negros sambando em cadência. / Tão sublime, tão áfrica!”. É possível dizer que essa aventura carnavalesca levou o poeta a refletir de outro modo sobre a realidade brasileira e a iniciar a construção de uma proposta de identidade nacional que passa por conhecer as diferentes realidades do país e misturá-las, rompendo fronteiras, na tentativa de reunificá-lo, num sincretismo cultural, linguístico, religioso.

O livro Clã do jabuti, publicado em 1927, reunindo poemas escritos desde 1923, a partir do emblemático título – família, tribo do simbólico quelônio de nossas matas – é um canto que percorre as várias regiões brasileiras: no primeiro poema confessa seu amor ao “Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, / Porque é o meu sentimento pachorrento, / Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir”; a seguir descreve deslumbrado o “Carnaval carioca”; no poema “Sambinha”, acompanha o caminhar de duas operárias por uma rua de São Paulo, exaltando a formação multiétnica da população:

Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas…

Fizeram-me peito batendo

Tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras!

Isto é…

Uma era ítalo-brasileira.

Outra era áfrico-brasileira.

Uma era branca.

Outra era preta.x

Na reconstrução do mapa do país, os poemas seguem falando da cadeia que Dona Rita construiu em Porto Alegre; das filhas do major Venâncio do Rio Grande do Norte; do rio que tem uma iara; do curumim que viaja ao céu; dos seringueiros do Acre. Uma longa viagem para que o intelectual, comodamente sentado em sua mesa de trabalho no paulistano bairro da Barra Funda, revisite todos os espaços e, emocionado, descubra seu país e seus semelhantes:

Descobrimento

Abancado à escrivaninha em São Paulo

Na minha casa da rua Lopes Chaves

De supetão senti um friúme por dentro.

Fiquei trêmulo, muito comovido

Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!

[muito longe de mim

Na escuridão ativa da noite que caiu

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,

Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu.xi

Cinco anos depois de criar o matavirgismo, Mário vai buscar nas lendas de Roraima o filho de uma índia tapanhumas para ser o herói de nossa gente. Macunaíma concentra em si o mito das três raças, já que nasce índio, negro e vira branco, loiro de olhos azuis; o mesmo se dá na caracterização dos três irmãos quando, adultos, saem das matas amazônicas e vão viver na industrializada e multifacetada São Paulo: Macunaíma branco, Jiguê índio e Maanape negro. Na saga do herói, o leitor se depara com várias passagens em que culturas e costumes se misturam, como em uma “pajelança do rei Nagô”; em uma carta para as índias icamiabas, o herói escreve em português quinhentista; em outra passagem coloca o sulista Negrinho do Pastoreio ao lado de um amazônico uirapuru; o paulista rio Tietê vira um igarapé e assim segue no processo de desgeografizar o país. Por outro lado, o herói é sem nenhum caráter – afinal, os modernistas estavam em meio ao processo de construção de identidade nacional –, ora muito esperto, ora otário, ora muito sensual, ora preso a moralismos. Em um prefácio datado de 19 de dezembro de 1926, Mário explica porque elegeu Macunaíma o seu herói:

O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora depois de pelejar muito verifiquei uma coisa me parece que certa: o brasileiro não tem caráter. Pode ser que alguém já tenha falado isso antes de mim porém a minha conclusão é (uma) novidade pra mim porque tirada da minha experiência pessoal. E com a palavra caráter não determino apenas uma realidade moral não em vez entendo a entidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes na ação exterior no sentimento na língua na História na andadura, tanto no bem como no mal.

Mário desmonta e remonta o país em busca de um caráter para o brasileiro. Termina o prefácio dizendo que “um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna e flora geográficas. Assim desregionalizava o mais possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea – um conceito étnico nacional e geográfico”.xii

O centenário Brasil independente, portanto, a partir da perspectiva literária criada por Mário, era uma realidade que continuava em constante e multifária construção, ainda sem caráter definido. Ou talvez o seu caráter fosse justamente uma profusa diversidade.

Oswald reescreve o passado

Poderíamos dizer que Oswald de Andrade, na busca da identidade brasileira, se volta ao nosso passado histórico e literário e, com muita ironia, resgata textos emblemáticos em estilo parodístico para ressignificá-los, no que ele afirma ser um “movimento de reconstrução geral”. Essa proposta é lançada em meados de 1924, com a divulgação do “Manifesto Pau-Brasil”, no qual afirma que, realizada a etapa da revolução estética futurista, agora “o problema é outro”; falando na primeira pessoa do plural, convoca os poetas, “apenas brasileiros de nossa época”, a produzirem poesia de exportação – poesia Pau-Brasil – abandonando a poesia de importação. A materialização poética dessa proposta é o livro Pau Brasil, publicado em 1925. Paulo Prado, ao prefaciar a obra, afirma que Oswald, em Paris, “do alto de um atelier da Place Clichy – umbigo do mundo – descobriu, deslumbrado, sua própria terra”.xiii Assim como Mário percorreu as regiões brasileiras desgeografizando-as, Oswald percorre nossa história para descolonizá-la; daí o livro abrir-se com as seções “História do Brasil” e “Poemas da colonização”; daí revisitar textos icônicos, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, para compor o que Décio Pignatari chamou de “poesia ready made” ao se apropriar de textos já consagrados para destruir seu significado original e construir novos sentidos.

Para exemplificarmos com um texto que retoma a Carta a el-Rei sobre o achamento da terra nova, é preciso relembrar que no primeiro olhar do colonizador sobre o povo nativo percebe-se uma leitura de acordo com os objetivos das conquistas quando o cronista afirma que “esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar”, ou seja, poderiam ser mão-de-obra servil e almas abertas para a catequese; mas também se percebe uma visão edênica ao descrever os corpos e o comportamento dos nativos: “A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto”. E as moças merecem uma descrição à parte:

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.xiv

Como se percebe, a descrição das vergonhas das moças é atenta e minuciosa, tudo em clima de paraíso terrestre, que rompe com a noção de indecência, do que é vergonhoso e desperta o desejo. E o que se seguiu ao longo da colonização foram os abusos, a miscigenação, as doenças venéreas até então desconhecidas na terra nova. Oswald se apropria dessa passagem, reorganiza em versos e a ressignifica colocando o título:

As meninas da gare

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis

Com cabelos mui pretos pelas espáduas

E sus vergonhas tão altas e tão saradinhas

Que de nós as muito bem olharmos

Não tínhamos nenhuma vergonhaxv

A gare é a estação de uma estrada de ferro, espaço de viajantes, cujos arredores são ocupados por hotéis e por zonas de prostituição. Oswald realiza uma transposição temporal e espacial, mas mantendo a ideia de local de embarque e desembarque: das naus atracadas no litoral baiano a uma hipotética estação de trem em uma cidade qualquer. A noção de culpa e pecado, inocência e indecência, exploração e submissão, se convertem em heranças coloniais revisitadas.

Do livro História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gandavo, publicado em 1576, Oswald seleciona algumas passagens, dentre elas, um longo trecho em que o cronista lusitano exagera na vagarosidade do bicho-preguiça:

Hum certo animal se acha tambem nestas partes, a que chamam Preguiça o qual tem hum rosto feio, e humas unhas muito compridas quasi como dedos. Tem uma gadelha grande no toitiço que lhe cobre o pescoço, e anda sempre com a barriga lançada pelo chão sem nunca se levantar em pé como os outros animaes; e assi se move com passos tam vagarosos que ainda que ande quinze dias aturados, nam vencerá distancia de hum tiro de pedra.xvi

Ora, sabe-se que a preguiça, a indolência, a apatia tropical foram selos que os colonizadores colaram em nativos e escravizados que reagiam às ordens e ao trabalho imposto, recusando-se a cumpri-las. O poeta modernista inverte essa lógica perversa e ressignifica a noção de preguiça, colocando em sua reescritura um sugestivo título; agora, o que era apatia e mansidão, transforma-se em folia e alegria:

Festa da raça

Hu certo animal se acha também nestas partes

A que chamam Preguiça

Tem hua guedelha grande no toutiço

E se move com passos vagarosos

Que ainda que ande quinze dias aturado

Não vencerá a distância de hu tiro de pedraxvii

Deixando cronistas e viajantes do período colonial, Oswald revisita a literatura romântica do pós-Independência a partir de um poema canônico como a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias. Para entendermos a guinada que o modernista dá no nacionalismo romântico do maranhense, basta compararmos as primeiras estrofes de cada um:

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá

As aves que aqui gorjeiam

Não gorjeiam como lá

Canto do regresso à pátria

Minha terra tem palmares

Onde gorjeia o mar

Os passarinhos aqui

Não cantam como os de láxviii

Em seu poema, Gonçalves Dias dá voz a um eu lírico que está exilado em Portugal (o espaço do “cá”) e confronta a antiga metrópole com a “sua terra”, agora independente (o espaço do “lá”); para cantar a supremacia da terra natal, o eu lírico exalta as palmeiras, os sabiás, o céu estrelado, as várzeas floridas, toda a beleza natural, mas há uma ausência gritante no poema: cadê o elemento humano? Cadê o povo? Se colocasse o povo, o eu lírico teria de falar que o país vivia uma situação curiosa, já que foi feita a independência política, mas não foi alterada a situação de imensa parcela da população que continuou ou na escravidão ou na marginalidade social; ou seja, o país ficou politicamente livre, mas o mesmo não ocorreu com parte significativa de seu povo. Quando Oswald altera o primeiro verso, trocando palmeiras por “palmares” – o que foi entendido por muitos como mais uma brincadeira do modernista, dado a fazer piada de tudo –, ele introduz uma sensível questão social, remetendo o leitor ao episódio da destruição do Quilombo de Palmares e à matança dos negros, liderados por Zumbi, que fugiram do trabalho escravo nos engenhos do Nordeste. É possível afirmar que aquilo que o poeta romântico escondeu, o modernista escancarou, pois colocou em evidência o quilombo que se converteu no mais emblemático símbolo de resistência ao trabalho escravo.

Outro fato importante da independência é que o Brasil tornou-se um império, indo na contracorrente da tendência republicana que predominava desde o Iluminismo do século XVIII, notadamente após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Assim tivemos o nosso primeiro imperador, Pedro I, que governou de 1822 a 1831, com o poder passando para seu filho, Pedro II, que governou durante quase cinquenta anos. Ao tratar do segundo imperador, Oswald de Andrade se atém ao longo período em que o monarca ficou no poder, ao fato de esse poder ser hereditário – portanto, sem a participação do povo em sua escolha –, e à extensão do território brasileiro para criar o título do poema, que revisita esse período de nossa história:

Senhor feudal

Se Pedro Segundo

Vier aqui

Com história

Eu boto ele na cadeiaxix

Na revisão oswaldiana, o país torna-se um feudo, o que remete o leitor a um modelo medieval, a noções de suserania e vassalagem, em nítida oposição a ideais republicanos. E nesse poema, como em vários outros de Pau Brasil, percebe-se um interessante movimento de Oswald ao dar voz a pessoas do povo; em “Senhor feudal” a voz poemática é a de um popular que formula uma hipótese para explicitar o seu modo de mudar a história, colocando o imperador na cadeia (a ausência do título honorífico “Dom” é significativa). No último verso, em primeira pessoa, a manifestação da fala popular, do brasileirismo, o que se manifesta no pronome reto “ele” empregado como objeto, contrariando a gramática lusitana, e no sonoro “boto” em vez de coloco. O povo mudando a história, fazendo a história, e acabando com a “história”, a lengalenga das elites governantes.

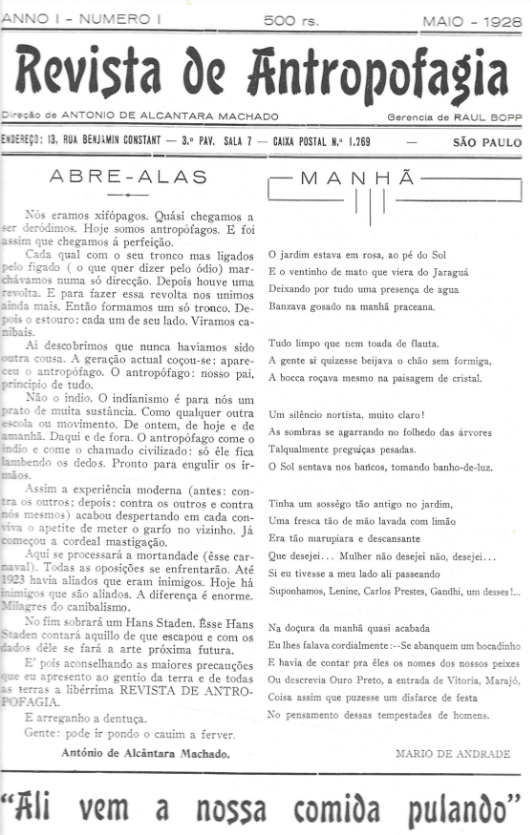

Em maio de 1928, dois meses antes de saírem da tipografia os primeiros exemplares de Macunaíma, Oswald de Andrade lançava a Revista de Antropofagia, que trazia, a exemplo do que já fizera com o movimento Pau Brasil, um impactante texto: o “Manifesto Antropófago”, ilustrado com um curiosíssimo desenho em nanquim de Tarsila do Amaral, acompanhado da seguinte legenda: “Desenho de Tarsila 1928 – De um quadro que figurará na sua próxima exposição de junho na galeria Percier, em Paris”.

O tal quadro – uma figura humana sentada, como se estivesse enraizada no solo, com pé, mão, braço e perna enormes, contrastando com uma minúscula cabeça, tendo ao lado um cacto e no céu um sol amarelo com miolo laranja, o mesmo laranja do corpo da figura humana – fora pintado por Tarsila para presentear o seu companheiro que completava 38 anos naquele 11 de janeiro de 1928. Segundo relato da própria artista, Oswald ficou impressionado com o quadro, chamou o amigo poeta Raul Bopp, que estava em São Paulo, e ficaram analisando a obra e chegaram a um nome: Abaporu, termo formado por duas palavras tupi-guarani – aba, significa homem; e poru, o que come carne humana. A partir desse momento inicial de estupefação, projetaram fazer um movimento tendo como inspiração o quadro.

A Revista de Antropofagia teve duas fases (ou duas “dentições”, segundo os antropófagos): a primeira, de maio de 1928 a fevereiro de 1929, com 10 números; a segunda, de 17 de março a 1º de agosto de 1929, com 16 páginas no jornal Diário de São Paulo. Do primeiro número da revista – considerando o recorte deste artigo, centrado na construção da identidade nacional – interessam-nos algumas passagens do “Manifesto Antropófago”, que podem ser entendidas como uma radicalização das propostas Pau Brasil na tentativa de revisar, reescrever e ressignificar o nosso passado, como se percebe na finalização do documento com Oswald assinando e colocando o local e a data: “Em Piratininga. Ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha”. Nega assim o calendário cristão, alterando o marco inicial relevante do nascimento de Cristo para o emblemático caso em que o português Dom Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, foi devorado, após o naufrágio do navio em que voltava para Portugal, pelos índios caetés no litoral do atual estado de Alagoas (segundo alguns historiadores, o naufrágio ocorreu no dia 16 de julho de 1556, o que daria 372 anos em 1928). E volta às origens da cidade de São Paulo, erigida em uma região que os índios nativos chamavam de Piratininga (a primeira denominação do núcleo que se formava foi Vila São Paulo de Piratininga).

Em seu primitivismo nativo, Oswald se coloca “contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Medicis e genro de Antonio de Mariz” (uma referência a Peri, personagem de José de Alencar; em outro trecho, Peri é definido como um índio “cheio de bons sentimentos portugueses”) e exalta a revolução caraíba e o matriarcado de Pindorama, lembrando que Pindorama era a denominação que os índios davam ao grande território que formaria o Brasil. Mais do que voltar às origens, importava assumir essas origens, transformar o dilema hamletiano em atitude de afirmação: “Tupy or not tupy, that is the question”.

Na valorização do Brasil pré-cabralino, o poeta afirma categoricamente: “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade” e repudia a colonização que nos deixou o patriarcalismo, o “pater famílias”, a “Moral da Cegonha”, a “hipocrisia da saudade”, a “consciência enlatada”. Contra essa herança colonial, “contra a realidade social, vestida e opressora”, o instinto caraíba, o retorno ao matriarcado de Pindorama.

O centenário do Brasil independente, portanto, a partir da perspectiva literária criada por Oswald, era uma realidade que englobava um período muito maior do que cem anos, uma conflituosa formação que remontava aos primórdios anteriores à colonização. Nessa releitura da história, o país era ainda uma pergunta sem resposta, ainda continuávamos “preguiçosos no mapa-múndi do Brasil”.

Seja com Macunaíma, índio-negro-branco de olhos azuis, seja com a poesia de exportação Pau Brasil, seja com o antropófago Abaporu, o país seguia em busca de um caráter.

A guinada de 1930

O recorte aqui feito focou a produção de Mário e de Oswald no período de 1924 a 1929, quando, passada a efervescência da revolução estética dos primeiros anos do modernismo, ambos tentaram, com suas obras, construir uma identidade nacional. Ao mesmo tempo, a política da Primeira República, pejorativamente chamada de República Velha, passou a ser questionada e tudo se agravou com a crise que se instalou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque e a queda no preço do café. O resultado da eleição de março de 1930 ganhou um novo rumo com a revolução de outubro daquele mesmo ano, quando Getúlio Vargas assume o poder. As vertentes nacionalistas se acirram e o nacionalismo exacerbado ganhou espaço; Plínio Salgado, ao lado de outros escritores que participaram da Semana, funda a Ação Integralista Nacional, flertando com o fascismo.

Mário de Andrade, em sua famosa conferência de 1942, avaliando o movimento modernista 20 anos após a realização da Semana de arte Moderna, sintetiza esse momento:

Mil novecentos e trinta… Tudo estourava, políticas, famílias, casais de artistas, estéticas, amizades profundas. O sentido destrutivo e festeiro do movimento modernista já não tinha mais razão de ser, cumprido o seu destino legitimo. Na rua, o povo amotinado gritava: – Getúlio! Getúlio!…xx

Emblematicamente, estávamos a caminho de completar outro Centenário: não o do oficial 1822, e sim o de 1831, o marco final do Primeiro Reinado, um período de mudanças significativas. A República, tal como ocorrera com o Império, passava por mudanças significativas e que deixariam marcas duradouras. O tempo dos balanços, como se percebe, nunca se esgotava, e na conturbada aritmética dos séculos e da memória, era preciso continuar a repensar o Brasil, a problematizar sua história e sua cultura.

Os estouros das mais diversas ordens eram inevitáveis, entre eles o do casal de artistas Tarsila-Oswald. E o da amizade profunda, Mário e Oswald.

____________

i MORAES, Rubens Borba de. Domingo dos séculos. São Paulo: Imprensa Oficial; Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes, 2001. (Edição fac-similar). p. 17-18.

ii GOMES, Angela de Castro. “A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o privado”. In: SCHWARCZ, Lília M. (org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (História da vida privada no Brasil, v.4). p. 492.

iii IGLÉSIAS, Francisco. “Modernismo: uma reverificação da inteligência nacional”. In: História e Literatura. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Cedeplar-FACE-UFMG, 2009 (Estudos: 269). pp. 247-249.

iv ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1942. p. 79.

v MORAES, Rubens Borba de. Domingo dos séculos. Op. cit. p. 21-22,

vi ANDRADE, Mário de. “Mestres do Passado – VII: Prelúdio, Coral e Fuga”. Jornal do Comércio, 1º de setembro de 1921. Apud: BRITO, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro. 1. Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 307.

vii Klaxon, número 8/9, dezembro de 1922/janeiro de 1923. p. 27. Em linha semelhante, mas em tom um tanto mais grandiloquente, um artigo publicado na revista carioca América Brasileira, em janeiro de 1923, afirmaria, ao se referir à revista Klaxon, que o mensário modernista “é a inteligência moderna, a sensibilidade moderna, a vida moderna. É o grito de ‘Independência ou Morte’ no campo de nossa mentalidade, simbolicamente vindo de S. Paulo um século depois da jornada de Pedro I. Klaxon é uma força invencível e uma vontade insopitável e o seu espírito novo há de dominar e triunfar. Não lhes falta fé, nem audácia”. “Klaxon”. América Brasileira, edição 13, de janeiro de 1923. p. 28.

viii Esses exemplos de discussões sobre identidade nacional em meio às propostas modernistas, sobretudo as do contexto da Semana de Arte Moderna de 1922, foram discutidas por nós mais detidamente em artigo publicado em 25 de maio de 2022, nesta mesma revista Outras Palavras. Ver: NICOLA, José De & NICOLA, Lucas De. “1922: Como surgiu a poesia modernista”. Link: https://outraspalavras.net/poeticas/como-curar-peri-e-se-tornar-um-modernista/.

ix AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Edusp; Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP), 2001, p. 78-80.

x ANDRADE, Mário de. Clã do jabuti. São Paulo: Edição do autor. Oficinas Gráficas de Eugenio Cupolo, 1927, p. 39-40.

xi ANDRADE, Mário de. Clã do jabuti. Op. cit., p. 101-2.

xii ANDRADE, Mário de. “1º Prefácio”. In: Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Organização de Miguel Sanches Neto e Silvana Oliveira. Chapecó: Ed. UFFS, 2019, p. 184-187.

xiii PRADO, Paulo. “Poesia Pau Brasil”. In: ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. Paris: Au Sans Pareil, 1925. p. 5.

xiv CORTESÃO, Jaime. A Carta de Pêro Vaz de Caminha. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994. p.161.

xv ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. Op. cit., p. 26.

xvi GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil; História da Província Santa Cruz, Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.

xvii ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. Op. cit. p. 28-29.

xviii ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. Op. cit. p. 103.

xix ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. Op. cit. p. 41.

xx ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. p. 43-44.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.