Os ásperos tempos de acédia

Por que a pandemia nos convida a mergulhar na intermitência, no desencanto com os projetos de longo prazo e na busca de gratificações imediatas? Resposta pode morar num estado particular de torpor e melancolia, descrito desde o século V

Publicado 28/01/2022 às 18:51 - Atualizado 29/01/2022 às 06:51

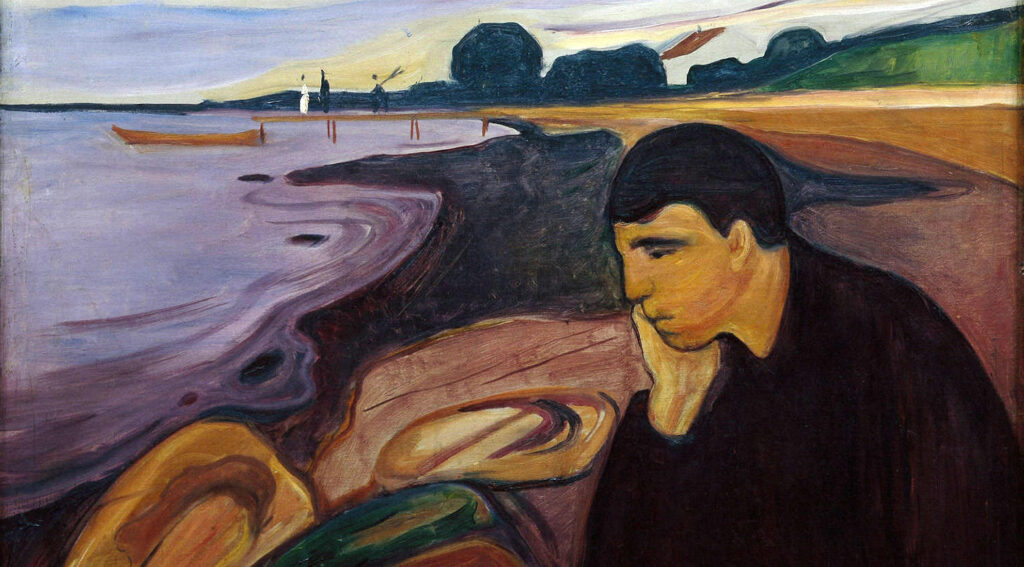

Por Boaventura de Sousa Santos | Imagem: Edvard Munch, Melancolia (1891)

Não conseguimos superar as condições de uma época, mas nunca tais condições nos anulam completamente. Impõe-se refletir profundamente sobre essas condições, sabendo que refletimos com elas. Em O Futuro Começa Agora: da Pandemia à Utopia (Edições 70, 2020), defendo que estamos a entrar num período de pandemia intermitente, ou seja, que a pandemia vai continuar a condicionar a nossa vida pessoal e social por muito tempo. Um ano depois de ter publicado o livro, tudo leva a crer que essa previsão, vaga como é, se vai confirmando. Vamos saindo da fase aguda da pandemia e entrando na sua fase crônica com sequelas difíceis de prever. Em que medida é que essa intermitência se vai refletir na vida pessoal e social dos humanos (para não falar dos seres vivos não humanos)? O impacto da pandemia será muito diverso e desigual nas diferentes sociedades e no interior de cada uma delas.

Proponho-me iniciar uma resposta tendo em mente os seguintes grupos sociais: os que me podem ler, porque têm suficiente instrução formal para ler e escrever; os que têm dinheiro para comprar o JL[Jornal das Letras, no qual este artigo originalmente foi publicado] ou a revista do seu país que publicar este texto; os que têm tempo para ler porque não têm de se preocupar com a comida e a água que eles e suas famílias vão consumir hoje e nos próximos tempos; os que estão suficientemente tranquilos para poder ler, porque não estão ameaçados na sua segurança pessoal por nenhuma guerra irregular entre grupos armados; os que não vivem em nenhuma sociedade em que estar a ler um jornal (ou um certo jornal) é proibido e pode ser punido; os que pertencem a uma cultura em que faz sentido e é possível refletir individualmente sobre temas tão gerais sem consultar a comunidade relevante (incluindo os antepassados), sem ter específica autoridade para fazer reflexão ou sem ter de cumprir certos rituais. Se juntarmos todas estas condições, pode facilmente concluir-se que a minha pergunta e a minha reflexão se referem a uma pequena parcela da população mundial. É bom termos isto presente. É que toda a reflexão teórica no mundo Ocidental desde o século XVII se construiu sobre o pressuposto de dizer respeito a toda a humanidade e ser, por isso, universal, apesar de ter por referência apenas a experiência das classes nobres e instruídas do pequeno canto da Eurásia que era (e é) a Europa. Tendo isto em mente, posso avançar na minha reflexão consciente dos limites do seu alcance.

O monge João Cassiano, em escrito do século V, é o primeiro a chamar a atenção para a condição psicológica de muitos monges da Palestina, Síria e Egito dos primeiros tempos do cristianismo, uma condição a que chamou acédia (do grego: akedia, indiferença, ausência de cuidado). Tratava-se de um estado de letargia permanente, incapacidade de se concentrar em objetivos de estudo ou de culto, exaustão mental e espiritual, apatia, melancolia, torpor, dispersão ou extravio do pensamento (a peruagatio cogitacionum daretórica medieval). Evágrio Pôntico designa a acédia por “demônio do meio-dia”, porque era ao meio-dia, com o sol a pique e imóvel, que os monges ficavam mais inquietos nas suas celas, o dia parecia durar cinquenta horas e a sua vida parecia não ter sentido. Cassiano atribuía a acédia às condições monásticas de isolamento social, de confinamento espacial e de silêncio monacal, uma enorme privação que contrastava com a imensa tarefa de chegar mais próximo de Deus. Mais tarde, a acédia chegou a ser convertida num dos sete pecados capitais, a preguiça. Mas foi sempre muito mais que isso. Hoje será fácil assimilar acédia a burnout, à depressão, como em período anterior foi assimilada ao ennui ou à Weltschmerz. Penso que tais designações, embora corretas em si, não passam da superfície do contexto em que hoje é pertinente falar da acédia. Em meu entender, a acédia é um dos sintomas deste novo tempo, diferente segundo os contextos e os grupos sociais, uma condição que muitos sofrerão e de que outros se aproveitarão. Não se trata de um tempo totalmente novo (se é que tal seria possível), mas antes de um acentuar qualitativamente diferente de tendências que vinham a acumular-se desde meados do século passado. Proponho-me iniciar uma reflexão sobre as causas da acédia no nosso tempo, a sua diversificada fenomenologia e o seu impacto nas relações sociais e políticas.

Do mundo em pausa ao mundo intermitente

Desde há dois anos, a vida pessoal e social vive-se em registo de pausa. Estar em pausa, tal qual no computador, é ter a tarefa momentaneamente interrompida. Nem abandonada, nem concluída. Os planos pessoais e sociais sempre passam por momentos de pausa. E durante estes anos temos recorrido permanentemente ao registo de pausa nas nossas relações e nas nossas expressões. Despedimo-nos dos amigos numa mensagem mandando beijos ou abraços, mesmo sabendo que, se estivéssemos agora na presença deles, não nos poderíamos beijar ou abraçar em face dos riscos de contaminação que isso envolveria. Vibramos com a antecipação de um encontro íntimo com alguém que não está fisicamente próximo, mesmo sabendo que tal encontro não pode ter, por agora, dia marcado e poderia ter consequências fatais se ocorresse. Planeamos convívios e atividades sociais e profissionais sempre sujeitos à intermitência da pandemia. Planear para a intermitência não é o mesmo que planear para a linearidade. E isto é válido tanto no plano pessoal como no coletivo, tanto no âmbito privado como no público. Se for recorrente, a intermitência da pausa cria uma discrepância com a experiência existencial: vivemos continuamente e não intermitentemente. Se o registo da pausa se instalar, teremos de passar a planear como nunca para poder viver como sempre. Com o passar do tempo, é possível que tal planeamento se transforme em planear como sempre, e a vida, já transformada por ele, se transforme em vida como sempre. Essa possível transformação está expressa na ideia do “novo normal”. Uma ideia, em si, contraditória: se uma condição é normal, não é nova e, se é nova, não é, de imediato pelo menos, normal.

Se o registo de pausa se mantiver, perde a natureza de pausa. Como será vivermos depois de esquecidos de que tudo começou vivendo em pausa, interrompendo-se o que, em princípio, não seria interrompido? Como serão as relações “profundas” ou “duradouras”? Serão duradouras e profundas as relações que se adaptarem melhor à intermitência, numa espécie de lógica de seleção darwiniana das espécies? Como se reinventam os conceitos de progresso e de regresso ou de retrocesso? Como planear uma carreira profissional ou uma família? Como conceber a satisfação das necessidades e a felicidade? A recompensa instantânea passa a ocupar o lugar dos “grandes objetivos”? O corpo adaptar-se-á melhor à intermitência que a mente ou vice-versa? Dos nossos cinco sentidos, qual será o mais afetado pela intermitência? A visão só vê com alguma (mínima) distância, pois, como dizia Nietzsche, sempre tão preocupado com os seus olhos, os olhos veem tudo, só não se veem a si próprios. Mas, e o tato ou o paladar, que parecem exigir o oposto? E o olfato, numa posição intermédia? A memória da intermitência torna-se, ela própria, intermitente? A hiperproximidade dos corporalmente próximos como regra de segurança conduzirá a novos tribalismos, bolhas de likes corporais, como já existem hoje nas redes sociais?

Todas estas perguntas e todas as outras que se poderiam juntar podem parecer à superfície das coisas como pura imaginação e certamente ninguém terá tempo para lhes dedicar muita atenção. Em meu entender, o problema reside aí. A pandemia está a ser uma vivência mais profunda na vida das pessoas e das sociedades do que se pode imaginar, mas só temos suspeita disso através de sintomas que, como todos os sintomas, são ambíguos. Tais sintomas são aflorações de questionamentos existenciais e quem os experiencia faz a sua tradução para a sua vida pessoal e coletiva da forma que lhe pareça menos disruptiva. Não o faz sozinho. Fá-lo nas condições que a sociedade lhe permite. Vejamos, pois, como pode estar a acontecer o processo de tradução.

Nas centenas de intervenções online que tenho tido nestes dois últimos anos (seminários e debates em meio universitário, na comunicação social, em meios artísticos e culturais, com grupos políticos e movimentos sociais) tenho-me apercebido da transformação da condição de suspensão pessoal e social causada pela pandemia, uma condição que vai criando estados de espírito específicos, alguns dos quais se cristalizam enquanto outros se desvanecem. A transformação pode resumir-se assim: da pausa/suspensão à intermitência, da intermitência à bifurcação entre resistência ou desistência, com um longo período de hesitação na encruzilhada da bifurcação. Esta transformação é epocal e reside existencialmente no modo como a pandemia exterior se vai metamorfoseando em pandemia interior. As camadas mais jovens estão talvez a viver com mais intensidade esta transformação. A acédia – vivida de múltiplas maneiras – é a expressão da dificuldade desta transformação. A transformação começa quando subliminarmente se vai insinuando a suspeita de que a pausa, mais que um momento de interrupção, pode ser o sinal de um novo estado e de uma nova permanência, a permanência da intermitência. Os imponderáveis e as incertezas aumentam assim exponencialmente. Se a tarefa ou o plano não estão apenas interrompidos, significa que talvez não possam ser concluídos e, consequentemente, terão de ser abandonados. E se assim for, o menu é vasto: reavalia-se e desvaloriza-se a tarefa ou o plano específico (síndrome dos sour grapes, o estão verdes, em bom português), recusa-se o abandono, aceita-se, esquece-se ou substitui-se por outras tarefas e planos menos sensíveis às variações da intermitência, pondera-se a resignação, opta-se pela revolta e pelo inconformismo perante a situação, mas sem alternativas e com possíveis transferências para gratificações-à-mão. O que resulta de múltiplas trocas e debates é uma outra suspensão, a mais difícil de todas: os jovens não sabem o que escolher perante tão vasto menu. Nisso reside a causa próxima da acédia deste começo de século.

Não sou psicólogo nem psiquiatra e por isso não me aventuro sobre a avaliação da acédia enquanto condição mental. Tão pouco sou teólogo para poder avaliar se a acédia é um pecado (como já foi) e que tipo de pecado. Não tenho, pois, de me ocupar da possível cura individual ou, muito menos, da absolvição. Enquanto sociólogo, penso que nem a psicologia nem a psiquiatria ajudarão os mais jovens (talvez ajudem os mais velhos) a negociar as transformações em curso com menos custos pessoais e com eventuais ganhos sociais. E se a acédia fosse o sinal de uma oportunidade social nova? É uma questão para o futuro. Intermitente?

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras