Dependência, marca do capitalismo brasileiro

Quando se fala de novo em soberania e projeto nacional, vale examinar nossa condição subordinada e periférica. Que padrões ela assumiu, ao longo do tempo, para perdurar. Por que, sem rompê-la, não haverá nem democracia, nem nação

Publicado 06/08/2025 às 18:43 - Atualizado 06/08/2025 às 18:50

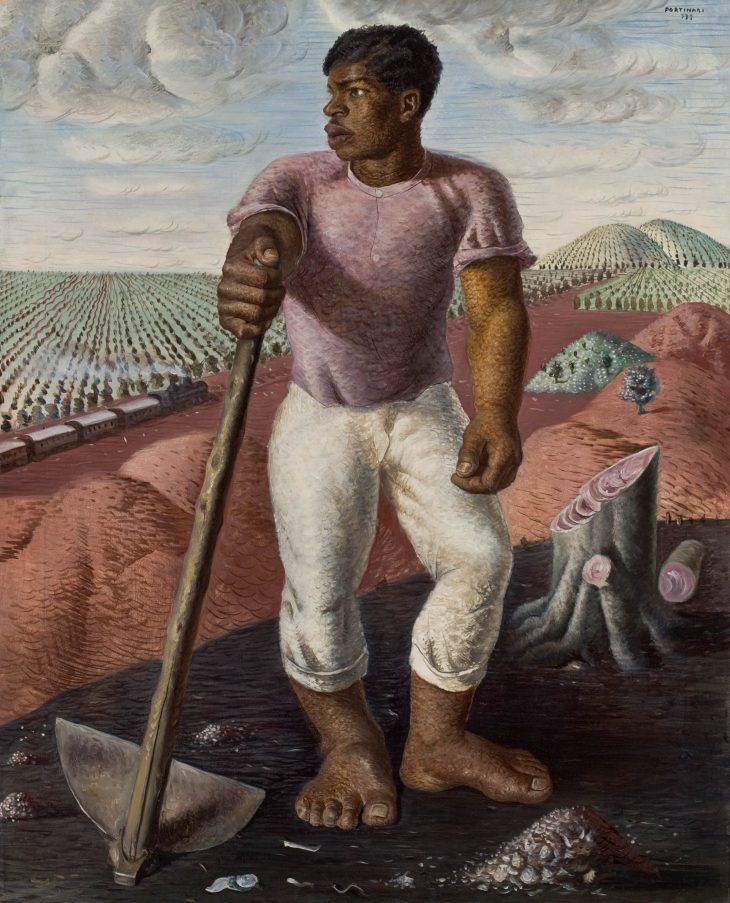

Por Luís Filgueiras | Imagem: Cândido Portinari, Lavrador de Café (1934)

Título original:

Dependência e padrões de desenvolvimento capitalista

Introdução

A atual condição dependente dos países periféricos, no contexto do sistema capitalista mundial, é resultado de um processo histórico que remete a três circunstâncias: 1. Esses países foram colônias no período mercantilista (séculos XVI-XVIII), quando a chamada “acumulação primitiva” criou as pré-condições para a constituição do capitalismo na Europa; 2. Posteriormente, no século XIX (pós-1ª Revolução Industrial), já como países politicamente independentes, passaram a fazer parte, de forma subordinada, da divisão internacional do trabalho configurada pelo capital e sob a dominação da Inglaterra; e 3. Nessa condição, constituíram-se, a partir de então, como um capitalismo singular, distinto do capitalismo dos países centrais (imperialistas), mas a ele articulado e dele dependente – evidenciando a natureza desigual e combinada do desenvolvimento do capitalismo.

Por outro lado, essa singularidade expressa a circunstância de que as leis gerais (tendenciais) de desenvolvimento do capitalismo (em geral) se realizam de formas distintas no centro e na periferia, pois sofrem mediações histórico-sociais diferentes, levando à constituição de duas espécies de capitalismo, que se diferenciam em suas respectivas estruturas e dinâmicas. O confronto entre essas formações econômicosociais distintas, marcado por relações internacionais assimétricas entre elas, opõe Estados nacionais (dominantes e dominados) com diferentes níveis de desenvolvimento capitalista e poder econômico, político e militar.

A contemporaneidade defasada, que caracteriza os países periféricos, manteve o caráter dependente de seu capitalismo. Expressa-se em uma assimetria estrutural nas relações estabelecidas com os países centrais. Embora se modificaque ao longo do tempo, permanece sob o comando e a hegemonia desses. Ou seja, mudam-se as formas de dependência e das relações internacionais, conforme a fase (etapa) de desenvolvimento do sistema capitalista mundial – associada ao desenvolvimento do capitalismo dos países pioneiros e, posteriormente, imperialistas. Mas a condição subordinada da periferia, mesmo daquela parte que conseguiu se industrializar, mantém-se e até se aprofunda.

Sob a ótica da Teoria Marxista da Dependência, o capitalismo dependente dos países periféricos, cujo desenvolvimento subordina-se à acumulação capitalista mundial, é marcado por duas desigualdades:

1. Na esfera internacional, de forma estrutural, há uma “troca desigual” no comércio de mercadorias entre países periféricos (produtores-exportadores de produtos, primários ou manufaturados, de menor intensidade tecnológica,) e países imperialistas (produtores-exportadores de produtos com maior intensidade tecnológica), que beneficia estes últimos em termos de valor. Com isso, verifica-se, de forma ininterrupta, uma transferência de excedente, dos países de capitalismo dependente para os países imperialistas. Mais especificamente, as burguesias dos primeiros cedem às burguesias dos segundos parte do mais-valor extraído de sua classe trabalhadora.

2. Para compensar a perda de mais-valor para o imperialismo, as burguesias periféricas, no âmbito interno de seus respectivos Estados e economias nacionais, viabilizam-se lucrativamente através da superexploração do trabalhador, possibilitada por outra troca desigual; desta feita a que ocorre na compra e venda da força de trabalho. Mais claramente, os capitalistas na periferia não pagam ao trabalhador o valor de sua força de trabalho, tal como definido por Marx, isto é, o valor correspondente a todos os bens e serviços necessários à sua subsistência e de sua família. E/ou prolongam a jornada de trabalho e/ou intensificam o processo de trabalho, comprometendo a vida útil da força produtiva do trabalho e reduzindo o tempo de vida do trabalhador.

Em suma, a superexploração da força de trabalho na periferia do capitalismo se viabiliza diretamente pelo não pagamento do real valor da força de trabalho e/ou pelo maior desgaste de seu uso – seja através do prolongamento da jornada de trabalho, seja pela maior intensidade no ritmo do processo de trabalho.

Ao longo do tempo, o desenvolvimento do sistema capitalista mundial manteve, na essência, essas duas desigualdades que caracterizam o capitalismo dependente – em que pese o extraordinário avanço científico-tecnológico alcançado. Mas as formas de superexploração passaram a se expressar em novos tipos de relações capital-trabalho (terceirização, uberização etc.), o mesmo ocorrendo com as formas de transferência de excedentes para além da troca desigual no comércio (remessas de lucros e dividendos de investimentos estrangeiros diretos, pagamentos de juros derivados do capital fictício e variados tipos de renda associadas a patentes, ao conhecimento etc.)

Dependência e Padrões de Desenvolvimento Capitalista

As distintas formas de superexploração da força de trabalho e de transferência de excedentes (da periferia para o centro) definiram, em cada momento histórico do desenvolvimento do sistema capitalista mundial, a natureza da dependência dos países periféricos e, portanto, a estrutura e dinâmica do capitalismo dependente em cada período. No Brasil, em particular, pode-se identificar, a partir da segunda metade do século XIX, a prevalência de três formas de dependência sucessivas, associadas a distintos Padrões de Desenvolvimento Capitalista (PDC)1.

1. Padrão Primário-Exportador

Entre 1850 e 1930, o período do Padrão Primário-Exportador, caracterizou-se pela dependência comercial-financeira. A transferência de excedentes era realizada através da troca desigual e do pagamento de empréstimos tomados ao capital financeiro inglês (juros e amortizações) – relacionados à infraestrutura da produção-beneficiamento-exportação de café (máquinas, equipamentos e transporte) e ao processo de modernização dos dois centros urbanos principais (Rio de Janeiro e São Paulo).

Nesse período, o bloco no poder foi constituído sob a hegemonia política da grande burguesia cafeeira, tendo também como participantes as demais oligarquias regionais, a burguesia comercial (importadora-exportadora) e o capital financeiro e de serviço inglês. Essa composição configurou um Estado que, ao longo do desenvolvimento desse padrão – primeiro alicerçado no trabalho escravo e no pequeno produtor rural (proprietário ou não, subordinado ao latifúndio e ao capital comercial) e depois com base no trabalho assalariado desregulado – cumpriu duas funções fundamentais: defesa e garantia da propriedade privada (terra e escravo) e execução de uma política cambial e de estoques reguladores de defesa dos preços do café e dos lucros dos cafeicultores. Adicionalmente, o seu financiamento se fazia através da tributação das exportações de café e de empréstimos tomados ao capital financeiro inglês.

O grande capital cafeeiro (produtor-exportador-financiador) estruturava esse padrão de desenvolvimento, caracterizado pela produção-exportação de produtos primários e a importação de produtos manufaturados, estabelecendo e conduzindo suas relações com os pequenos e médios produtores de café, o capital comercial importador e o capital financeiro e empresas de serviço público inglês. A dinâmica econômica do país era determinada de fora para dentro, dependente da demanda das economias centrais e das flutuações dos preços no mercado mundial. Desse modo, o mercado interno, de reduzida dimensão, tinha a sua dinâmica determinada pelas rendas das atividades exportadoras.

A segunda crise geral do capitalismo (1929-33) inviabilizou a continuação desse padrão de desenvolvimento insustentável, que já estava em seu momento terminal, sofrendo com a reiterada superprodução cafeeira, cujo excesso o mercado mundial já não absorvia, exigindo do Estado ações cada vez mais custosas de defesa dos lucros do grande capital cafeeiro: empréstimos e desvalorizações cambiais que encareciam as importações, elevavam os preços internos e fragilizavam as finanças públicas. A Revolução de 1930 expressou, do ponto de vista político, a impossibilidade de continuação dessa ordem e começou a encaminhar o país para um novo padrão de desenvolvimento que, aos poucos, trouxe para o centro da dinâmica econômica a industrialização.

2. Padrão de Substituição de Importações

O período seguinte (1930-1990), de vigência do Padrão de Substituição de Importações, caracterizou-se pela dependência comercial-tecnológica-financeira, associada a uma industrialização inicialmente de caráter nacional (capitais privados e estatais) mas que, na sequência (a partir da 2ª metade da década de 1950), passou a ter como centro dinâmico o capital estrangeiro, através dos investimentos diretos das multinacionais dos países centrais, em especial no setor de bens de consumo duráveis. À transferência de excedentes através da troca desigual, vieram somar-se, assumindo papel principal, a remessa de lucros, royalties e dividendos das multinacionais e o pagamento de juros e amortizações de empréstimos estrangeiros relacionados ao financiamento do processo de industrialização dependente.

Nesse novo Padrão de Desenvolvimento, o bloco no poder se modificou, com a grande burguesia industrial (em especial aquela associada ao capital estrangeiro) assumindo a posição hegemônica na condução do Estado – que passou a estar no centro da acumulação, através do planejamento e financiamento, da constituição de empresas estatais, da criação de infraestrutura e na execução de políticas industrial e agrícola, além da regulação do mercado de trabalho. Essas novas funções do Estado determinaram, e ao mesmo tempo expressaram, uma condição de certa autonomia relativa frente aos conflitos imediatos entre as classes sociais e suas frações.

Mas essa nova situação não significou uma ruptura total com a ordem anterior; os grandes proprietários e produtores rurais continuaram a fazer parte do bloco no poder agora sob nova direção, o que consolidou a estrutura agrária anterior e inviabilizou qualquer tentativa de realização de uma reforma agrária – ou, mesmo, a extensão da legislação trabalhista à agropecuária (até a Constituição de 1988). Em contrapartida, a política de modernização conservadora executada pelo Estado, após o golpe de Estado de 1964 e implantação da Ditadura Militar, difundiu as relações capitalistas na agricultura, levando à constituição dos complexos agroindustriais – o que soldou, cada vez mais, os interesses do grande capital (industrial e financeiro) e da propriedade fundiária.

Nesse novo cenário, a natureza da dependência se modificou: a relação orgânica da burguesia brasileira com o capital internacional (situado no centro da acumulação) trouxe para dentro da dinâmica econômicosocial e política do país os interesses desse capital, que se fundiram às instituições do Estado (parlamento, judiciário e executivo) e da sociedade civil (destacadamente a grande mídia corporativa).

O aprofundamento da industrialização tardia, elemento fundamental do novo padrão, alterou a dinâmica econômica, ao internalizar a indústria de bens de consumo duráveis e parte do setor de bens de capital. O mercado interno se expandiu e foi unificado nacionalmente, passando a ocupar papel central no processo de acumulação e implicando uma relativa autonomia em relação à dinâmica econômica internacional. Mas o processo de industrialização, associado ao capital estrangeiro, transferiu o centro de decisão (tecnologia e financiamento) para fora do país.

Essa padrão, que teve o seu auge na década de 1970, entrou em colapso a partir da década de 1980, com a conhecida crise da dívida externa, que alcançou todos os países da periferia do capitalismo. O novo regime mundial de acumulação sob dominação financeira, constituído a partir dos países centrais, e a nova estratégia das multinacionais de operar através das cadeias produtivas de valor, inviabilizaram o financiamento externo da acumulação interna e bloquearam a continuação da industrialização do país em direção a setores de maior intensidade tecnológica – contemporâneos da 3ª Revolução Tecnológica. A disputa entre as distintas frações da burguesia abriu uma crise de hegemonia, que só foi se resolver ao final da década com a vitória da burguesia associada e a incorporação do país (o último na América Latina) à nova ordem neoliberal sob o domínio das finanças.

3. Padrão Liberal-Periférico

A partir dos anos 1990, com a constituição do Padrão Liberal-Periférico, a dependência assumiu a sua forma atual, tecnológica-financeira-de conhecimento: que abarca todas as formas de transferências de excedentes anteriores, acrescentando duas novas formas, que passaram a ser predominantes desde então: os rendimentos do capital financeiro internacional derivados das aplicações em títulos da dívida pública e da compra e venda de ações na Bolsa de Valores, e o pagamento de rendas associados ao uso das mercadorias-conhecimento produzidas e monopolizadas pelas Big Techs dos EUA.

O bloco no poder sofreu uma mudança decisiva. A burguesia industrial tradicional foi deslocada pelo capital financeiro (nacional e internacional), que passou a ocupar a condição de liderança na condução do Estado, coadjuvado pelo agronegócio e os grandes grupos econômicos nacionais produtores/exportadores de commodities agrícolas e industriais. A importância dessas frações do capital se explicitou principalmente a partir da crise cambial que eclodiu no início de 1999, com o fim da âncora cambial do Plano Real e o início de um novo Regime de Política Macroeconômica (metas de inflação, superávits fiscais primários e câmbio flutuante).

Posteriormente, durante os governos Lula, esse tripé macroeconômico foi flexibilizado, em um contexto de forte melhoria das contas externas do país (balanço de pagamentos), propiciada pela demanda da China por commodities. Como resultado, mesmo dando-se continuação ao Padrão Liberal-Periférico, obteve-se maior crescimento da economia, redução do desemprego e da pobreza, pequena melhora na distribuição de renda (dos rendimentos do trabalho), acúmulo de reservas cambiais e redução da dívida externa líquida, diminuição da relação dívida pública/PIB etc.

No entanto, independentemente do Regime de Política Macroeconômica vigente (âncora cambial, tripé macroeconômico rígido ou flexibilizado), o Padrão Liberal-Periférico se manteve, determinando e condicionando, desde o início dos anos 1990, as políticas públicas (econômicas e sociais) adotadas pelos sucessivos governos – conforme os interesses do capital financeiro e do agronegócio. Destacando-se, especialmente, as reformas neoliberais (Previdência e Trabalhista), as privatizações, a abertura comercial-financeira, as políticas monetárias (taxas de juros elevadas e sempre acima dos padrões internacionais, garantidas por um Banco Central “independente”) e fiscal (ajustes fiscais reiterados e, mais recentemente, com o “teto de gastos” e o “arcabouço fiscal”, de forma permanente).

Nesse novo padrão, sob a dominância financeira, o país vem sofrendo um processo de reprimarização e desindustrialização precoce, com a indústria manufatureira perdendo participação no PIB e no total de empregos existentes. Essa situação se refletiu na inserção do país na divisão internacional do trabalho: as exportações de commodities agrícolas e industriais assumiram a liderança do comércio exterior, enquanto as importações passaram a se concentrar em produtos da 3ª e 4ª revoluções tecnológicas – em particular as tecnologias de informação e comunicação. Além disso, a abertura financeira articulou a dívida pública com o mercado financeiro internacional, transformando-se em um instrumento de chantagem permanente das finanças contra os sucessivos governos. Nessas circunstâncias, o país aumentou estruturalmente a sua vulnerabilidade externa (comercial e financeira), que pode variar conjunturalmente com o ciclo econômico mundial.

A hegemonia financeira impactou fortemente o Estado e as relações capital-trabalho. A articulação do primeiro com o processo de acumulação foi redefinida, com a redução drástica de sua participação na esfera produtiva e na oferta dos serviços públicos, em virtude das privatizações. O mesmo ocorrendo com a sua capacidade de planejar e executar políticas macroeconômicas e setoriais. O mercado de trabalho sofreu um processo continuado de desestruturação, tendo o trabalho assalariado (explícito ou disfarçado) crescentemente desregulado/precarizado, com a criação de novos tipos de relação (“uberização do trabalho”) e a informalidade em permanente expansão (agora rebatizada ideologicamente como “empreendedorismo).

As implicações sociais e políticas do capitalismo dependente2

A observação da história da América Latina evidencia, de forma inequívoca, a natureza limitada e frágil da democracia nos países dependentes, nos quais as classes dominantes estão articuladas organicamente ao imperialismo e com este presente e atuando no interior de suas respectivas sociedades e instituições (Executivo, Legislativo, Judiciário, grande mídia corporativa etc.). A oposição entre democracia e desigualdade/superexploração do trabalho sempre está no centro da disputa política, marcando, de um modo ou de outro, as sucessivas conjunturas. A ampliação e o avanço da democracia necessitam da redução da desigualdade, e essa redução demanda o aprofundamento da democracia; ambas se condicionando mutuamente.

A América Latina, tal como a aldeia de Macondo do romance de Gabriel Garcia Marques, Cem anos de Solidão, sofre de uma espécie de “eterno retorno”, mas este não se faz sempre nas mesmas circunstâncias e de modo exatamente igual. As formas de dependência, e seus respectivos padrões de desenvolvimento, alteraram-se ao longo do tempo, condicionados pelas mudanças estruturais do capitalismo no plano mundial – impulsionadas desde os países imperialistas. O “eterno retorno” se expressa, em todos os seus países, na incapacidade de superação da dependência, na existência de burguesias antinacionais associadas ao imperialismo, na inserção subordinada na divisão internacional do trabalho, na reprodução de velhas e novas formas de superexploração do trabalho, na manutenção de enormes desigualdades e concentração de renda, de riqueza e da propriedade e, por fim, em uma grande instabilidade política administrada por uma democracia com grandes limitações e que, no limite, desemboca em regimes ditatoriais.

No Brasil, em particular, essas desigualdades remetem a uma formação econômico-social assentada por quase quatro séculos na violência do trabalho escravo e, posteriormente, a partir do final do século XIX, na superexploração do trabalhador livre – facilitada pela concentração da propriedade fundiária (rural e urbana), pela existência permanente de um enorme exército industrial de reserva, por uma grande informalidade do mercado de trabalho e por uma cultura fortemente autoritária-paternalista na relação capital-trabalho.

Nessas circunstâncias, a enorme concentração de renda e da riqueza tornou-se uma marca histórica, estrutural, do capitalismo dependente brasileiro, assim como a existência de uma burguesia que, ao longo de seu desenvolvimento, foi aprofundando e estreitando a sua articulação, de forma subordinada, com o imperialismo – cujos interesses, ao longo do processo de desenvolvimento do capitalismo, foram cada vez mais internalizando-se no país. Uma burguesia que não conseguiu construir uma “nação completa” e que, por isso, se vê obrigada pelos seus interesses e os do imperialismo a recorrer reiteradamente a governos autoritários e, no limite, a ditaduras – com a implementação de sucessivos golpes de Estado. Em suma, uma burguesia incapaz de construir uma hegemonia política (dominação-consentimento), em razão da contradição permanente (estrutural) presente em todas as sociedades capitalistas, mas aguçada na periferia do capitalismo, entre desigualdade e democracia. O resultado dessa contradição se expressa na existência de uma democracia sempre instável, restrita e desidratada.

Na história do país, o golpe civil-militar de 1964, com a instalação de uma ditadura que durou 21 anos, e, mais recentemente, o novo tipo de golpe parlamentar-jurídico-midiático de 2016, que depôs a Presidente Dilma Rousseff3, ocorreram ambos quando da tentativa de as forças populares enfrentarem a concentração de renda e da riqueza – apesar de suas circunstâncias históricas terem sido muito diferentes. Agora, no terceiro Governo Lula, como nos seus dois governos anteriores e nos de Dilma, as tensões entre democracia e desigualdade voltam a se manifestar de forma aguda – colocando em xeque, de novo, a capacidade de implementar o seu programa, em especial o combate às desigualdades no plano estrutural.

Para a Teoria Marxista da Dependência, a questão central dos países de capitalismo dependente é de que eles não conseguiram constituir burguesias nacionais autônomas em relação ao imperialismo, que fossem condutoras de projetos de nação e incorporassem de fato, mesmo que parcialmente, as classes dominadas. Daí a constatação de Caio Prado Jr., especificamente para o Brasil, mas que penso valer para toda a América Latina: estamos diante de “nações incompletas”. A necessidade de superexploração, com a concentração da renda e da riqueza em níveis elevadíssimos, que garanta as remessas de excedentes para o imperialismo e, ao mesmo tempo, a acumulação de capital para as burguesias nativas, não permite levar a cabo um projeto nacional capitalista soberano – tal como fizeram os atuais países imperialistas nos séculos XVIII e XIX, nos momentos iniciais do desenvolvimento capitalista e, mais recentemente, de forma retardatária, a Coreia do Sul e a China.

Essa é a base objetiva da incapacidade, ou enorme dificuldade, das burguesias periféricas exercerem sua hegemonia (dominação e consentimento) e, por isso, terem de apelar para regimes e governos autoritários, no limite ditaduras. E até, em última instância, requisitarem a interferência político-militar direta do imperialismo. A instabilidade política e a fragilidade das democracias são marcas incontestáveis dos países periféricos, em particular os latino-americanos.

1 O conceito de PDC aqui considerado, diferentemente do conceito de Modelo Econômico, abarca todas as dimensões do desenvolvimento: econômica, social e política, tendo no conceito de “bloco no poder” o seu determinante fundamental, pois este unifica todas essas dimensões. Uma explicação detalhada de sua definição e significado pode ser encontrada, entre outros trabalhos, em FILGUEIRAS, L. A natureza do atual padrão de desenvolvimento brasileiro e o processo de desindustrialização. In: CASTRO, I. S. B. Novas interpretações desenvolvimentistas. Rio de Janeiro: E-papers: Centro Internacional Celso Furtado, 2013, p. 371-450.

2 Essa última seção foi retirada, de forma resumida, do texto “Capitalismo Dependente e o Terceiro Governo Lula” (Filgueiras, 2023).

3 Para uma discussão sobre a natureza do “novo tipo de golpe” ver o livro de 2016 organizado por Jinkings, Doria e Cleto: Por que gritamos golpe: para entender o impeachment e a crise. E para a relação entre Estado de Exceção e neoliberalismo consultar Valim (2017).

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras