O Sul global na nova geopolítica dos saberes

Países ricos desenvolveram-se “copiando” tecnologias estrangeiras e superaram a dependência por recursos naturais. Depois, impuseram a “escassez artificial” – e uma colonização ainda mais extrema. Por que a luta territorial volta a ser chave para virar esse jogo?

Publicado 08/07/2025 às 16:08

Por Fernando Horta, em A Terra é Redonda

A geopolítica do século XIX estabeleceu os fundamentos de uma ordem mundial estruturada essencialmente no controle da produção material e dos recursos físicos. Este período consolidou o que o geógrafo David Harvey denominou de “ordenamento espaço-temporal do capitalismo industrial”, um sistema onde o poder derivava fundamentalmente da capacidade dos Estados-nação de controlar fronteiras físicas, recursos tangíveis e rotas comerciais estratégicas.

A materialidade econômica desta era manifestava-se através de complexas arquiteturas institucionais que regulavam fluxos de mercadorias, capitais e pessoas. O sistema de Bretton Woods, os primeiros acordos do GATT e a consolidação dos Estados-nação como unidades básicas da ordem internacional refletiam uma lógica onde a soberania se exercia primordialmente sobre territórios delimitados geograficamente.

As disputas coloniais, as corridas por recursos naturais na África e Ásia, e as guerras comerciais entre potências industriais emergentes demonstravam que o controle sobre espaços físicos e recursos materiais determinava hierarquias globais.

Esta geopolítica material operava sob premissas claras: recursos naturais eram finitos e geograficamente concentrados, a produção industrial dependia de matérias-primas específicas, e o comércio internacional seguia rotas físicas controláveis por forças navais e terrestres. O carvão inglês, o petróleo do Oriente Médio, a borracha do Sudeste Asiático e os minerais africanos tornaram-se recursos estratégicos cuja posse determinava vantagens competitivas decisivas. A capacidade de proteger essas fontes de recursos e as rotas que os conectavam aos centros industriais definia as grandes potências da época.

A ordem westfaliana consolidada neste período estabeleceu que a soberania se exercia dentro de fronteiras territoriais bem definidas, com Estados controlando populações, recursos e atividades econômicas em espaços geográficos delimitados. Esta lógica territorial criou um sistema internacional onde poder militar, controle de recursos naturais e capacidade industrial se reforçavam mutuamente, estabelecendo hierarquias relativamente estáveis entre potências centrais e periferias fornecedoras de matérias-primas.

A ruptura paradigmática: Alemanha e Japão redefinem o poder

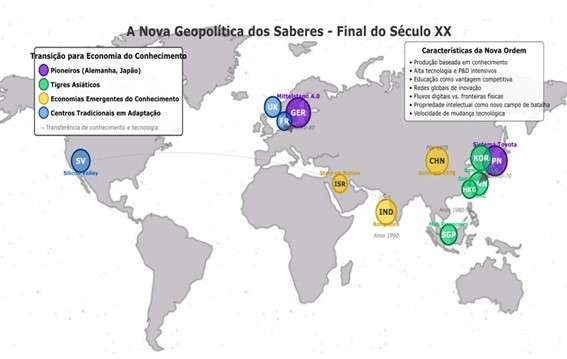

O que os estrategistas americanos não previram foi que dois países derrotados na Segunda Guerra Mundial – Alemanha e Japão – impedidos de desenvolver capacidades militares convencionais pelas restrições do pós-guerra, canalizariam seus recursos para uma estratégia revolucionária que o economista japonês Masahiko Aoki denominou “capitalismo de coordenação baseado em conhecimento”.

Esta transformação representou a primeira grande ruptura com a lógica geopolítica material dominante. Enquanto os Estados Unidos mantinham sua hegemonia através do complexo militar-industrial, investindo trilhões em armamentos e projeção de força global, Alemanha e Japão descobriram que poderiam reconquistar influência internacional através de vias completamente diferentes.

A Alemanha desenvolveu o conceito revolucionário do “Mittelstand 4.0″ – um ecossistema de pequenas e médias empresas altamente especializadas em nichos tecnológicos específicos, criando uma forma descentralizada de inovação que desafiava os modelos corporativos gigantescos americanos.

O Japão, por sua vez, revolucionou completamente os paradigmas de produção através do Sistema Toyota e do conceito de “conhecimento tácito” teorizado por Ikujiro Nonaka. Esta abordagem transformou o chão de fábrica tradicional em laboratório de inovação contínua, onde trabalhadores comuns se tornavam agentes de desenvolvimento tecnológico.

O modelo japonês demonstrou que a superioridade competitiva poderia emergir não do controle de recursos naturais ou poder militar, mas da capacidade de organizar conhecimento coletivo e processos de aprendizagem organizacional.

Estas estratégias alternativas criaram uma nova forma de poder geopolítico baseada em capacidades tecnológicas, conhecimento especializado e inovação sistemática. Alemanha e Japão provaram que países com recursos naturais limitados e restrições militares poderiam se tornar potências econômicas globais através de investimentos estratégicos em educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Esta descoberta antecipou a transição paradigmática que caracterizaria o século XXI, onde vantagens competitivas derivariam crescentemente de ativos intangíveis ao invés de recursos materiais.

O acordo TRIPS – cristalizando hierarquias através da escassez artificial

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), estabelecido em 1994, representou o ápice paradoxal da tentativa de aplicar princípios de escassez material a bens intangíveis. Como observa Joseph Stiglitz, este foi o momento histórico em que “o conhecimento foi artificialmente transformado em mercadoria escassa”, numa estratégia deliberada para preservar as vantagens competitivas dos países industrializados numa era onde a informação se tornava crescentemente abundante.

O TRIPS funcionou como um mecanismo sofisticado de cristalização das hierarquias econômicas globais, estabelecendo padrões mínimos obrigatórios de proteção à propriedade intelectual para todos os países membros da OMC. Suas disposições mais controversas incluíam a extensão da proteção patentária para praticamente todos os campos tecnológicos, a imposição de períodos mínimos de proteção de 20 anos para patentes, e a exigência de que países adequassem suas legislações nacionais aos padrões estabelecidos, sob pena de sanções comerciais.

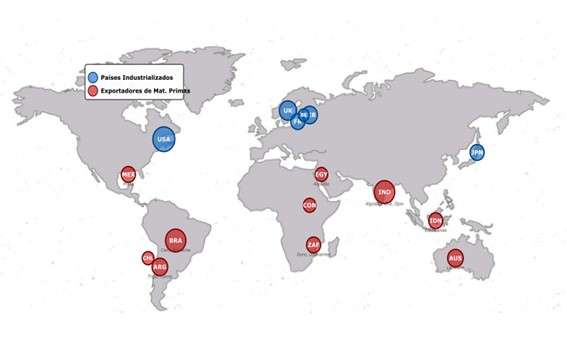

Do ponto de vista do Sul Global, o TRIPS funcionou como um instrumento de perpetuação das assimetrias tecnológicas globais, criando barreiras institucionais à convergência tecnológica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O acordo cristalizou vantagens competitivas dos países do Norte, que concentravam a maior parte das patentes globais, ao mesmo tempo em que impôs custos desproporcionais aos países em desenvolvimento através de royalties, licenciamentos e barreiras ao acesso tecnológico.

Esta estratégia revelou-se particularmente perversa porque impedia que países emergentes utilizassem as mesmas estratégias de catch-up tecnológico historicamente empregadas por todas as potências industriais – incluindo Estados Unidos, Alemanha e Japão – que haviam se desenvolvido através de engenharia reversa, cópia adaptativa e apropriação de tecnologias estrangeiras.

O TRIPS essencialmente “chutou a escada” que os países desenvolvidos haviam usado para ascender tecnologicamente, criando um sistema onde conhecimento, abundante por natureza, se tornava artificialmente escasso através de mecanismos jurídicos internacionais.

A nova geopolítica do século XXI – Vale do silício e capitalismo de vigilância

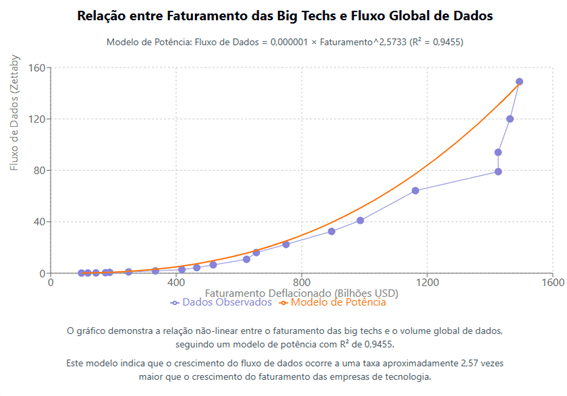

No século XXI, como argumenta Shoshana Zuboff em A era do capitalismo de vigilância, o poder geopolítico migrou definitivamente para quem controla os fluxos de dados e os algoritmos que os processam. Esta nova ordem representa uma transformação fundamental na natureza do poder global, onde vantagens competitivas derivam crescentemente do controle sobre infraestrutura digital, capacidades de processamento de dados e algoritmos de inteligência artificial.

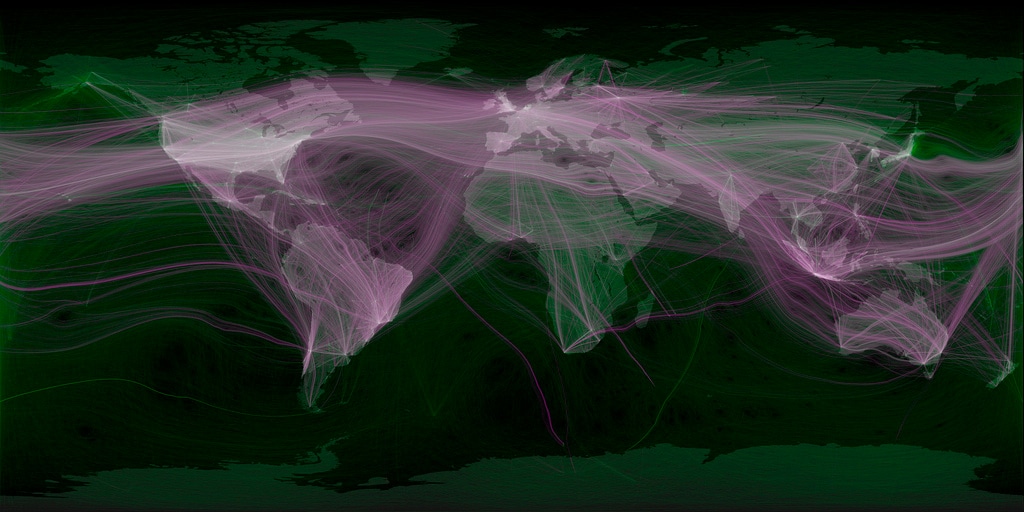

A geografia do poder digital concentrou-se dramaticamente no Vale do Silício e em alguns poucos centros tecnológicos globais, criando uma nova forma de hegemonia baseada no controle de plataformas digitais, sistemas operacionais e ecossistemas de dados.

Esta concentração geográfica do poder tecnológico é ainda mais extrema que a concentração de recursos naturais no século passado: enquanto petróleo e minerais estavam distribuídos em diversos continentes, as capacidades de desenvolvimento de algoritmos avançados e processamento de big data concentram-se em literalmente algumas dezenas de empresas localizadas principalmente nos Estados Unidos e China.

Esta nova geopolítica opera em camadas sobrepostas que escapam completamente aos controles westfalianos tradicionais. A camada de infraestrutura inclui cabos submarinos, data centers e redes 5G que formam o substrato físico da economia digital.

A camada de plataforma engloba sistemas operacionais, clouds e marketplaces digitais que controlam como bilhões de pessoas interagem com tecnologia. A camada de inteligência compreende algoritmos de Inteligência artificial, modelos de linguagem e sistemas de reconhecimento que crescentemente determinam que informações as pessoas recebem e como interpretam a realidade.

O grande paradoxo contemporâneo é que os Estados tentam regular este mundo digital com ferramentas analógicas desenvolvidas para a era da soberania territorial. O GDPR europeu, o Great Firewall chinês e as audiências do Congresso americano com CEOs de big techs representam tentativas desesperadas de aplicar soberania territorial a fluxos informacionais que são, por natureza, transfronteiriços e instantâneos.

Esta tentativa de regulação através de frameworks analógicos revela-se crescentemente inadequada porque a nova geopolítica digital opera segundo lógicas completamente distintas. Enquanto uma fábrica pode ser nacionalizada ou um recurso natural pode ser controlado através de fronteiras físicas, como regular um algoritmo distribuído em milhares de servidores ao redor do mundo?

Como exercer soberania sobre dados que viajam à velocidade da luz através de cabos de fibra óptica? Como controlar plataformas que podem influenciar eleições, movimentos sociais e percepções de realidade através de algoritmos opacos?

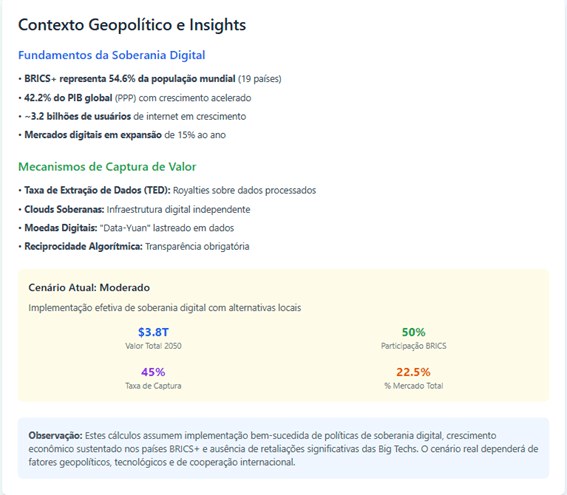

A imperativa soberania digital do Sul global – rumo a uma nova ordem

A necessidade de o Sul Global conquistar soberania sobre suas produções de dados transcende questões econômicas, representando uma questão de sobrevivência civilizacional na era digital. Sem controle sobre dados, algoritmos e infraestrutura digital, países emergentes permanecerão perpetuamente subordinados, tendo suas populações transformadas em “material bruto” para enriquecimento de corporações ocidentais através de uma forma mais sofisticada e penetrante de colonialismo que qualquer sistema anterior.

A atual extração de dados pelo Vale do Silício representa um modelo extrativista que não apenas extrai riqueza econômica, mas também modela comportamentos, preferências políticas e estruturas sociais através de algoritmos opacos. Esta capacidade de influenciar eleições, movimentos sociais e percepções de realidade torna o controle sobre infraestrutura digital uma questão de soberania nacional básica, comparável ao controle sobre território, moeda ou recursos naturais.

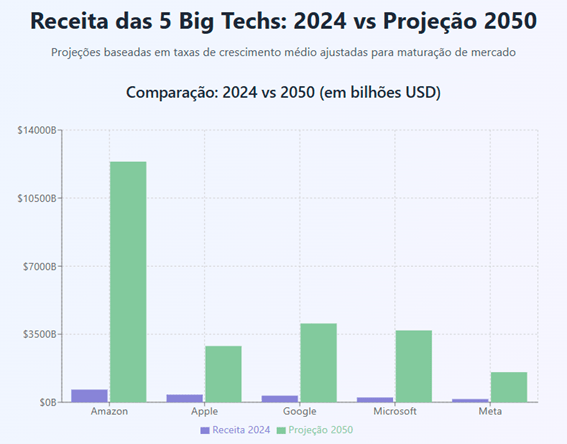

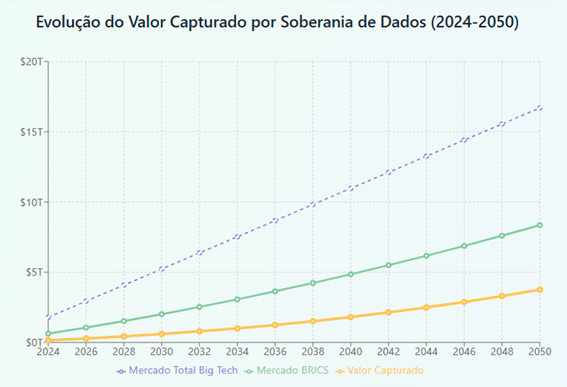

Uma hipotética Declaração de Soberania Digital do Sul Global – estabelecendo princípios como territorialidade digital, taxas de extração de dados, reciprocidade algorítmica e infraestrutura digital comum – representaria uma inversão histórica da lógica extrativista. Países historicamente explorados por seus recursos naturais tornar-se-iam exportadores de “petróleo digital”, forçando big techs ocidentais a negociar em condições radicalmente diferentes.

Esta transformação criaria uma redistribuição fundamental do poder na era do capitalismo algorítmico. Países com grandes populações jovens – Índia, Nigéria, Indonésia – tornar-se-iam “Arábia Sauditas de Dados”, controlando a geração e monetização da informação digital. A criação de moedas digitais soberanas lastreadas em capacidade computacional ofereceria alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar, enquanto o surgimento de uma “OPEP dos Dados” permitiria que países produtores de informação regulassem globalmente as condições de acesso a seus recursos digitais.

As implicações civilizacionais desta transformação transcenderiam reequilíbrios econômicos, estabelecendo um novo paradigma de soberania na era digital. A pergunta fundamental deixaria de ser “quem controla os meios de produção física” para se tornar “quem controla o direito de gerar e monetizar dados humanos”.

Esta mudança representaria uma democratização radical do poder tecnológico, onde a capacidade de produzir informação – não apenas consumi-la – determinaria posições na hierarquia global.

Ao final deste processo, a promessa não cumprida da internet como ferramenta de emancipação global poderia finalmente se realizar, não através da benevolência de corporações privadas, mas por meio da ação coletiva de nações historicamente marginalizadas que descobriram como transformar suas populações em fontes de riqueza digital soberana, criando finalmente as condições para uma redistribuição real do poder na transição da geopolítica material para a economia do conhecimento.

Fernando Horta é doutor em história das relações internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e consultor ONU/PNUD para transformações digitais.

Referências

BRATTON, Benjamin H. The Stack: On Software and Sovereignty. Cambridge, MA: MIT Press, 2015.

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

HARVEY, David. O Novo Imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HARVEY, David. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso, 2006.

HUI, Yuk. The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics. Falmouth: Urbanomic, 2016.

LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

LEE, Kai-Fu. AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2018.

MILLER, Chris. Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology. New York: Scribner, 2022.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de Conhecimento na Empresa: Como as Empresas Japonesas Geram a Dinâmica da Inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

STIGLITZ, Joseph E. Making Globalization Work. New York: W. W. Norton & Company, 2006.

ZUBOFF, Shoshana. A Era do Capitalismo de Vigilância: A Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

Artigos Acadêmicos

AOKI, Masahiko. “Toward a Comparative Institutional Analysis of the Government-Business Relationship.” In: The Role of Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 64-116.

BRAITHWAITE, John; DRAHOS, Peter. Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Chapter 7: “Property and Contract”.

Relatórios e Documentos Oficiais

NATIONAL SECURITY COMMISSION ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Final Report. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Marrakesh: OMC, 1994.

Artigos de Think Tanks e Institutos de Pesquisa

SEGAL, Adam. “The Coming Tech Cold War with China.” Council on Foreign Relations, September 2019. Disponível em: https://www.cfr.org/report/coming-tech-cold-war-china. Acesso em: [data].

Documentos de Políticas Nacionais

CHINA STATE COUNCIL. Made in China 2025 Plan. Beijing: State Council of the People’s Republic of China, 2015.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR). Regulamento (UE) 2016/679. Bruxelas: UE, 2016.

NTEGRA. “Israel Start Nation: How the Startup Nation Became a Global Technology Leader.” 2023. Disponível em: https://www.ntegra.com/insights/israel-start-nation.

ABOUTJEWISHPEOPLE. “How Israel Became a Startup Nation.” 2023. Disponível em: https://aboutjewishpeople.com/startup-nation/.

WORLD ECONOMIC FORUM. “How Lee Kuan Yew transformed Singapore.” March 2015. Disponível em: https://www.weforum.org/stories/2015/03/how-lee-kuan-yew-transformed-singapore/.

SINGAPORE GOVERNMENT. “Surviving Our Independence 1959-1965.” SG101, 2023. Disponível em: https://www.sg101.gov.sg/economy/surviving-our-independence/1959-1965/.

DENG, Xiaoping. Selected Works of Deng Xiaoping. Volume 3 (1982-1992). Beijing: Foreign Languages Press, 1994.

WATKINS, Kevin. “The Park Chung Hee Regime in South Korea.” San José State University Department of Economics, 2023. Disponível em: https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/park.htm.

OXFORD BIBLIOGRAPHIES. “Taiwan’s Miracle Development: Its Economy over a Century.” Chinese Studies, 2023. Disponível em: https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0219.xml.

GOVERNMENT OF INDIA. Economic Reforms of 1991: Liberalisation, Privatisation and Globalisation. New Delhi: Ministry of Finance, 1991.

SMILE FOUNDATION. “Dr. Manmohan Singh and What the 1991 Economic Reforms Did for India.” 2023. Disponível em: https://www.smilefoundationindia.org/blog/dr-manmohan-singh-and-what-the-1991-economic-reforms-did-for-india/.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Hong Kong’s Role as an International Financial Center. IMF Working Paper, Chapter 1, 2023. Disponível em: https://www.imf.org/external/pubs/nft/op152/chap1.htm.

ECONOMIC HISTORY ASSOCIATION. “Economic History of Hong Kong.” EH.net Encyclopedia, 2023. Disponível em: https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-hong-kong/.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.