Antropoceno: uma reflexão necessária nas escolas

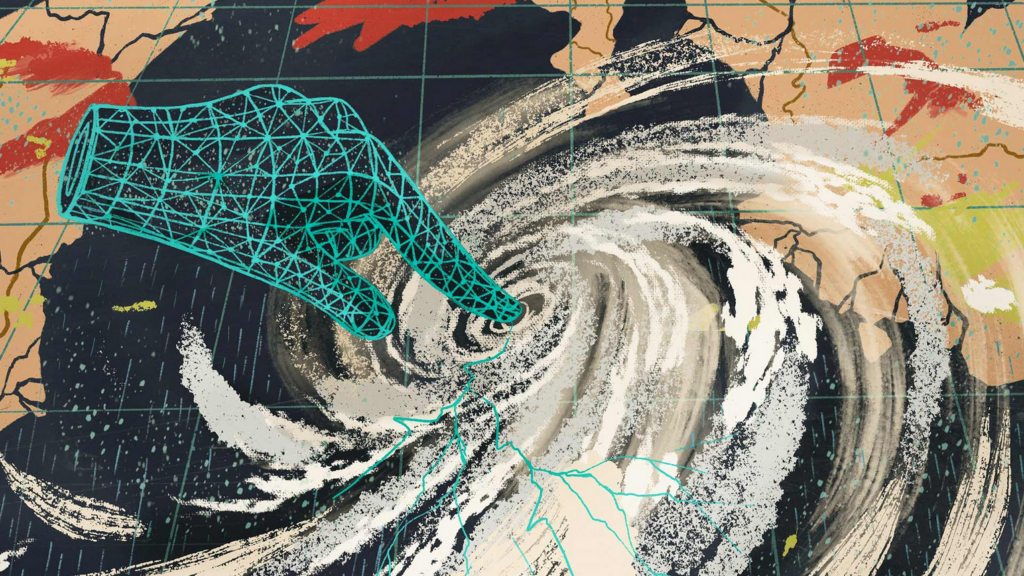

Enquanto estudam os impactos das ações humanas, pesquisadores os vivenciam em São Leopoldo (RS). Refletem: como incluir na educação, não mais uma cartilha, mas uma agenda política que priorize as demandas coletivas e a justiça socioclimática

Publicado 24/05/2024 às 17:07

Quando iniciamos este semestre letivo, junto a meu grupo de pesquisa, escolhemos avançar em uma nova frente reflexiva para examinar os atuais contornos das políticas de currículo, em nível global. Escolhemos estudar a questão do Antropoceno – em suas interfaces com justiça social e justiça climática – refletindo, ainda em termos iniciais, sobre as possibilidades para agenciar essa temática no interior dos conhecimentos e experiências que as escolas se propõem a apresentar para as futuras gerações. Estamos em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, em uma universidade com fortes vínculos com seu território e cercada por um rio que dá nome a nossa instituição – Rio dos Sinos. Estávamos em uma ambiência bastante favorável para examinar nossa temática, uma vez que há uma mobilização intelectual para fazer a crítica ao capitalismo e reposicionar a reflexão sobre as desigualdades na escola, sob novas bases.

O desenvolvimento daquele plano de estudos não previa – talvez jamais imaginássemos – a situação que estamos hoje enfrentando em nossa cidade e em nosso Estado. Neste momento, dia 12 de maio, enquanto escrevo estas breves notas a cidade que tem me acolhido há tantos anos encontra-se com 180.000 pessoas desalojadas por conta das enchentes. Certamente que eventos climáticos extremos têm se multiplicado neste início de milênio; porém, por inúmeras razões que não precisam ser elencadas neste momento, não considerávamos a possibilidade de ocorrer em nossa casa. Amigos, estudantes, colegas, familiares, pessoas que estimo com todo o meu coração – neste momento – aguardam ansiosamente pela possibilidade de um recomeço. No Rio Grande do Sul, nas últimas semanas, estamos lutando para nos mantermos lúcidos frente a um cenário que nos interpelou: com surpresa para alguns, para outros com indignação, outros ainda estão sem entender o que está se passando e todos estão com medo.

Ao estudarmos as implicações do Antropoceno, certamente conhecíamos que as ações humanas têm produzido efeitos globais. O planeta sente um conjunto de transformações – pelo clima, pelas águas, pela paisagem – e, talvez em nosso Estado estejamos descobrindo da forma mais dura: nós, humanos, estamos sentindo em nossos corpos a nova condição. As políticas educacionais (campo de especialidade de meu trabalho acadêmico) precisam trazer para o seu interior um novo direcionamento para tratar questões ligadas à justiça climática. Não um projeto, não um tema transversal, não uma cartilha para ser aplicada nas escolas: mas uma nova agenda! As implicações econômicas estão sendo (e ainda serão por um bom tempo) bastante significativas: crise de abastecimento, infraestrutura devastada, acesso à água potável e energia elétrica insuficientes e, tudo isso, acontecendo em um cenário de pessoas deslocadas (e em deslocamento).

Não sou um demógrafo ou um geógrafo, muito menos um especialista em políticas ambientais. Escrevo como um intérprete da dor da minha gente: dor que tem sido acolhida por brasileiros e brasileiras que diariamente seguem nos escrevendo, através das variadas formas de auxílio que nos chegam e pela sensibilidade em acompanhar conosco cada centímetro de subida dos rios em nossa cidade. Aliás, como um interessado nos novos agenciamentos da vida democrática, um dos pontos que gostaria de enaltecer liga-se a este aspecto: o enfrentamento dos efeitos desses eventos climáticos extremos somente torna-se possível, em termos subjetivos, quando encontramos redes de solidariedade sendo constituídas. As imagens das correntes humanas para resgatar pessoas e animais ou para transportar água, comida ou agasalhos são comoventes. Talvez eu não esteja em condições intelectuais, neste momento, de escolher os melhores conceitos; mas, o nosso ponto de partida tem sido uma economia política da solidariedade (talvez a construção de um comum).

Uma crise climática, tal com estamos experimentamos nas últimas semanas, também apresenta-nos uma condição ambivalente: pessoas em deslocamento buscando abrigo, proteção e formas de auxiliar e, ao mesmo tempo, pessoas confinadas a espera do primeiro dia de sol ou do primeiro sinal de recuo das águas. Há uma dimensão humana que precisa ser considerada neste ponto, qual seja: a crise climática é uma ameaça aos nossos direitos mais básicos, materializada na escassez de águas e recursos fundamentais. Importante ressalvar que não se trata de resiliência, coragem ou tentativas de fortalecimento subjetivo, como alguns poderiam estar supondo. Gostaria de pensar que uma educação para a justiça climática não pode abdicar da sensibilidade de reconhecer as demandas coletivas como importantes e que também leve em consideração as angústias e dores individuais. Em outras palavras, estou aprendendo nestas semanas que a nomeada transição climática poderá ocorrer com pessoas em deslocamento e com outros circuitos de mobilidade.

A combinação analítica entre justiça social e justiça climática também precisa ser um ponto de reflexão. Enquanto ainda não possuímos um repertório tecnológico que nos apresente horizontes viáveis de transformação, vamos precisar de tecnologias que nos permitam uma maior reorganização das atividades. A busca pelo bem-viver requer outras relações com a terra e com as outras pessoas, outras dinâmicas econômicas e um reposicionamento das demandas coletivas. Com isso quero dizer que é importante que construamos políticas de mitigação e adaptação à mudança no clima, mas isso não pode ocorrer desprovido de ações de curta duração: que nos apresentem outros horizontes para uma vida compartilhada (incluindo as dimensões econômica e política).

A circulação de notícias falsas tem sido uma preocupação constante e causa efeitos perversos. As pessoas, isoladas em seus bairros ou mesmo já nos abrigos comunitários, estavam sendo vítimas do medo derivado das inúmeras informações que recolhiam em suas redes sociais. A pressa em interpretar o fenômeno também me preocupou, mesmo por intelectuais críticos: foi notável seu excesso de posicionamentos produzidos a quilômetros de distância e induzindo pensamentos pouco coerentes acerca da realidade que estávamos vivenciando.

Ainda gostaria de finalizar essa reflexão, escrita em um contexto de atuação emergencial, com a necessidade de incorporar outros sistemas explicativos para novas relações com a Terra. Nos últimos dias experimentei tanto os desafios para resistir a um evento climático severo, quanto à angústia de estar distante das pessoas que tanto amo e aprecio. Estes dois sentimentos, associados aos desafios compartilhados com minha gente, fez-me recordar de outras cosmogonias tão caras aos nossos ancestrais. Compartilhar a busca por novas solidariedades – com a Terra e com as pessoas – me fez lembrar que “todos somos um”. Com força e lucidez, mas sobretudo por meio da composição de novas alianças, iremos nos reposicionar e reinventar nossas possibilidades de desenhar futuros juntos.

Boa tarde!

Em nome da ganância e de interesses escusos, esquecemos que a terra é como uma casa, ao retirarmos tijolos de sua base, uma hora ela cai.

Como Rio Grande Sul, somente tarde demais é que a humanidade perceberá a verdade de que o capitalismo por se só se destrói. Infelizmente, pelo jeito, nos destruirá também se a juventude não sair da letargia estúpida para ter tempo de implantar novo modo de vida.