Onde pulsa o coração

Luiz Vianna, autor de Outras Palavras, estreia na literatura com Nove para o Singular. Narrado em contagem regressiva, as mortes misteriosas de jacarés, o delírio de um enfermo e um culto evangélico apocalíptico dão pistas sobre o mistério da vida

Publicado 08/12/2023 às 16:56 - Atualizado 08/12/2023 às 20:07

O texto a seguir é o prefácio de Nove para o Singular, de Luiz Vianna Sobrinho, publicado pela Editora Zagodoni. O poeta Assis Lima redigiu-o provocado por José Ruben de Alcântara Bonfim, editor que teve papel relevante na publicação. O lançamento será dia 9/12, às 11h, na Livraria Blooks, na Rua Miguel de Frias, 9, Niterói, RJ.

Em Nove para o singular, livro de estreia literária de ficção do cardiologista, doutor em Bioética e escritor Luiz Vianna Sobrinho, a contagem regressiva soa logo no início, e ressoa, não apenas na disposição numérica decrescente de narrações, mas sobretudo na temática e na tensão com que se desenvolvem.

Já na epígrafe do livro, de Walter Benjamin, no primeiro conto “Jacarés”, o Anjo de Klee aparece como um prenunciador de um futuro catastrófico. Algo desse teor evoca o remoto 2001: Uma odisseia no espaço. Nas malhas do desconhecido, o embate entre homem e máquina, criador e criatura.

Nestas malhas, o horizonte narrativo não é assunto de um tempo futuro, um porvir, mas acontece num futuro que se torna presente. Num mundo interconectado, o futuro ocorre no momento atual desde seus primeiros e paradigmáticos rebentos, e na obra há um imaginário XBoss ou o editor de transcrição Scribe, ditando regras, sinalizando subliminarmente uma hipotética alienação pela tecnologia digital.

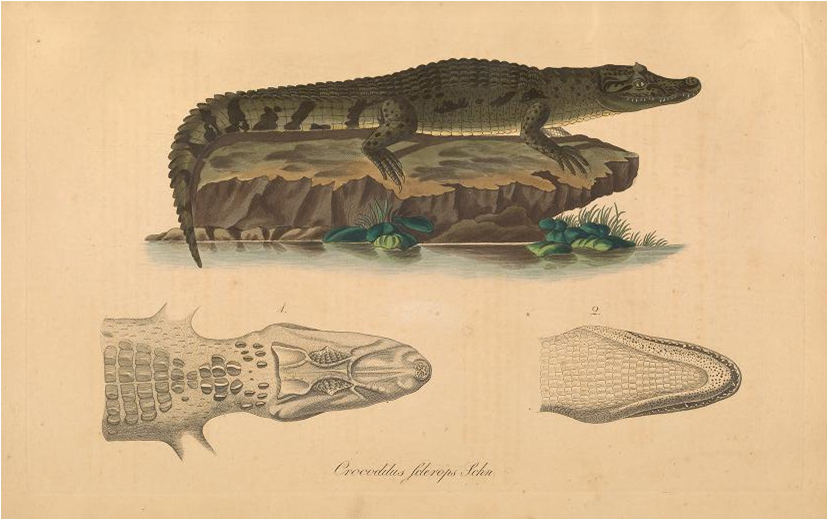

No segundo conto, o oitavo da série, “Bodas”, o fantasma da catástrofe — a morte misteriosa e simultânea de jacarés em diversos lugares do mundo —, descrito anteriormente, representa uma espécie de significante recorrente, um fio de interligação a sugerir a ameaça de uma epidemia que, ao atingir répteis, se levanta como uma ameaçadora incógnita ao nosso atávico anseio de sobrevivência.

Neste conto, que abarca também o passado, a decadência de um velho mundo pode ser entrevista na figura de um avô, cujo universo de sustentação desmorona, e na figura do seu herdeiro, o neto Fernando: alguém cujo espaço de interioridade inexiste, a não ser como um imenso vazio a ser preenchido de fora para dentro, o que por si mesmo já pressupõe um final mais que precário, trágico.

Com conhecimento de causa e maestria, o autor, que fez reflexões, em nosso meio, da bandeira “saúde digital”, e propicia jogos de linguagem e metáforas sobre a existência e o absurdo da vida como pano de fundo do conto “Boxe”. Em paralelismo com a luta de boxe, que elege os pretensos heróis matadores ou os meros “marcadores de pontos”, a personagem se movimenta sem horizontes outros fora dos “furos jornalísticos”, onde também se estabelece um ringue.

O tema da decadência retorna em “A linha do horizonte”, quando o “General” contempla a herdade e o seu mundo em declínio e assiste à usurpação de sua propriedade. Segundo a cena primitiva, as hienas atacam e devoram animais velhos, mesmo os leões que, como ele, já não podem erguer a própria juba. O drama da condição humana, o desamparo, diante da inexorabilidade do tempo e da voracidade de novas injunções. E, na surdina ou em manchetes dos noticiários, prossegue o enigma da morte de jacarés que, entre especialistas e especuladores, se mantém como um desafio lógico.

Ao autor é caro o tema do sonho e da memória, onde recorrem acidentes e incidentes refluindo em amálgamas de tempos sonhados e vividos, como em “A última folha”, no qual assistimos a uma espécie de leitura cifrada de histórias. Num diálogo entre amigos “uma grande imagem” se abre para uma das personagens e o nome de dois filósofos é mencionado, Bernard Stiegler e Emil Cioran, além do historiógrafo Fernand Braudel, a indicar um universo de referência de Luiz Vianna Sobrinho, que, se não passa pela Biblioteca babélica de Jorge Luis Borges, nela encontra ressonância.

O argumento do jogo reaparece em “O quebra-cabeça”, metáfora da lida com o tempo e com o sentido da vida. Uma espécie de Tangram com tabuleiros a serem montados em combinações incontáveis de figuras a se completar, e que não se completam, pois há sempre “uma última peça” a ser encaixada. E o que de enigmático se esconde nesta última peça do jogo? O segredo de si? Uma bomba-relógio? A metáfora dos jacarés retorna, enigmática e indecifrável como o mistério da existência e a consequente elaboração da morte.

A sequência de narração prossegue com “O perdão”, uma performance de culto evangélico com teor apocalíptico. Um desempenho histriônico da tentativa mágica de salvação pela fé, que a tudo vence, desde que o pecador se estabeleça em seu cortejo de culpas e em seu fanático e teatralizado ato de contrição, num contexto ideológico alienante e extremado, a que não falta o escudo da “família em Cristo”. Um círculo que se fecha.

Em “Leito 336 – Ala 3”, o labirinto está circunscrito ao leito de hospital de um enfermo em delirium. Crivado de manchas e marcas e dores, entre paredes, de si nada sabe e já não cabe em si. Em estado terminal, um poço de tortura, insólito destino.

O universo geográfico dos contos nem sempre é especificado. Mencionam-se países e continentes, há diálogos em pubs, o culto acontece numa “aldeia”. As narrações transcorrem numa fronteira em que a existência parece irremediavelmente ameaçada.

Mas o livro converge para uma história final, singular, “A noite com a eternidade”, quando um pai aflito embala uma criança envolta em cueiros e num diagnóstico genético que já sela o seu futuro, num mundo privado do conforto de qualquer imprevisibilidade. As perguntas decisivas sobre o sentido da existência têm lugar. Aqui pulsa um coração. O drama humano se desdobra no fio de amor que liga pai e filho, fragilidade e mistério. A esperança de uma continuidade.

Clarão de consciência que expande o instante em eternidade.

Por fim, para não esquecer que um poeta do século XX refletiu sobre questões de essência da existência, transcrevo o poema de Carlos Drummond de Andrade, “Perguntas em forma de cavalo-marinho” (Claro Enigma, 1951):

Que metro serve

para medir-nos?

Que forma é nossa

e que conteúdo?

Contemos algo?

Somos contidos?

Estamos vivos?

A que aspiramos?

Que possuímos?

Que relembramos?

Onde jazemos?

(Nunca se finda

nem se criara.

Mistério é o tempo

inigualável.)

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.