Conversas póstumas com Eduardo Coutinho

Cineasta buscou o sofisticado no simples. Colocou a palavra e a imagem em pé de igualdade. Parecia sugerir que, se nos concentrássemos mais em ouvir, veríamos melhor. Talvez os filmes do espanhol Victor Erice possam dar pistas para entender sua obra…

Publicado 27/10/2023 às 17:17 - Atualizado 22/12/2023 às 00:21

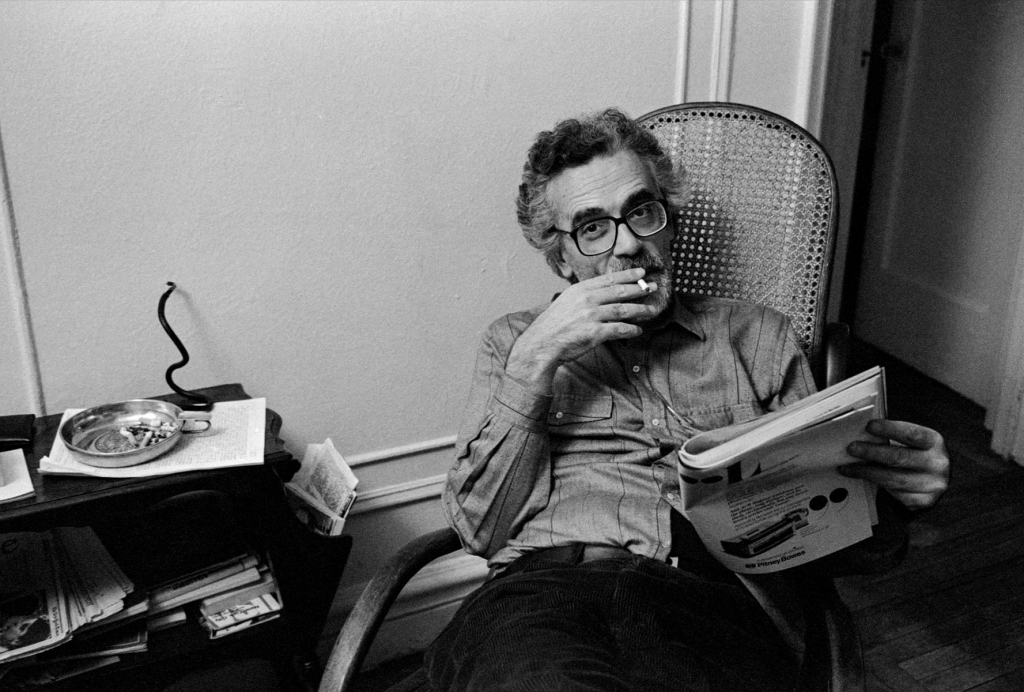

Em outubro de 2013, Eduardo Coutinho esteve pela última vez em São Paulo. A Mostra Internacional de Cinema exibiu uma retrospectiva completa de seus filmes. Foi também a ocasião para publicar um livro em que reuni, na primeira parte, depoimentos, entrevistas e textos de Coutinho. E, na segunda parte, uma antologia sobre sua obra, com textos assinados por companheiros de trabalho e críticos de várias gerações. O conjunto dizia, nas entrelinhas, que Eduardo Coutinho era não só a personalidade cinematográfica mais influente do cinema brasileiro de hoje, como também um dos grandes nomes do documentário contemporâneo. Aos oitenta anos, o diretor de Cabra marcado para morrer poderia simplesmente se acomodar entre as almofadas da consagração, mas na noite de lançamento do livro relutou até o final para sentar na mesa de autógrafos. Ele não queria se comprometer com a admiração que o volume dedicara ao seu trabalho. A fila dos fãs era longa e ele acabou por ceder depois de encontrar uma solução: assinaria todos os exemplares como Stephen Rose, pseudônimo que inventara anos antes em um texto publicado na revista piauí. Distanciamento crítico? Pudor de si mesmo? Talvez. Em todo caso, Eduardo Coutinho era o “cineasta dos outros” e um procedimento fundamental de seu cinema estava em desaparecer para dar lugar à palavra alheia.

Nesses dias da retrospectiva, Coutinho já sentia o peso da própria idade e, diante da maratona de compromissos, preferiu ficar a maior parte do tempo no quarto do hotel. Telefonava para ele diariamente na hora do almoço para saber se precisava de algo e combinar o que faríamos mais tarde. Entre sessões da Mostra, jantares, solicitações da imprensa e um café de esquina no Baixo Augusta1, conversávamos muito durante as corridas de táxi pela cidade. Numa delas, Coutinho comentou que gostaria de ver Vidros partidos, episódio dirigido por Víctor Erice para Centro histórico (2012), um filme coletivo também exibido na programação daquele ano. Acabamos por perder as sessões do filme e Coutinho voltou ao Rio para as filmagens do que seria mais tarde Últimas conversas.

Um mês depois, nos reencontramos no lançamento carioca do livro. Foi uma noite menos concorrida, mas com um clima afetivo especial. Estiveram lá pessoas da equipe de Coutinho como o câmera Jacques Cheuiche, a montadora Jordana Berg, as produtoras Beth Formaggini, Carolina Benevides e Laura Liuzzi, o diretor Sérgio Goldenberg e o fotógrafo Zeca Guimarães, além de velhos amigos como o montador Eduardo Escorel e o crítico José Carlos Avellar. Quatro dias antes daquele domingo trágico de fevereiro de 2014, telefonei para Coutinho num final de tarde para dizer que a primeira edição do livro havia esgotado e preparávamos a reimpressão. Como costumava fazer em muitos de seus documentários, Coutinho me perguntou: “E isso é bom ou é ruim?”

Por coincidência, em 2014, a Mostra seguinte organizou uma pequena retrospectiva de Víctor Erice, exibindo O espírito da colmeia (1973), O sul (1983) e O sol do marmelo (1992). Quando soube disso, imediatamente recordei aquele comentário de Coutinho, que ficara perdido entre tantos outros assuntos naquela corrida de táxi, e fui a sessões dos filmes para tentar entender algo que ficara no ar, uma vontade que não havia sido satisfeita, a sua vontade de ver Vidros partidos. Eu sabia que era uma tentativa inútil. Foi uma espécie de conversa póstuma. Com ela eu procurava preencher o vazio de sentido deixado pela morte de Eduardo Coutinho.

Passo agora a pisar o terreno movediço das hipóteses. O espírito da colmeia estreou no Rio em julho de 1978, com nosso processo de abertura política já em andamento. Muito provavelmente, Coutinho deve ter visto o filme, que circulava pelo mundo despertando atenções não somente pela sua qualidade estética mas também pelo contexto da redemocratização espanhola. É claro que são muitas as diferenças entre o cinema de Eduardo Coutinho e o de Víctor Erice. Mas é interessante pensar em alguns pontos de contato. Os mais óbvios estão em Vidros partidos – o que explica o interesse de Coutinho pelo filme. Nele, com o pano de fundo da recente crise econômica em Portugal, a pequena e a grande história se entrelaçam. Antigos operários de uma fábrica falida desfiam suas recordações sobre uma vida inteira de trabalho – como em Peões (2004), filme do diretor brasileiro sobre as greves do ABC paulista lideradas por Lula. Há também muitos pontos de contato com O sol do marmelo (1992), documentário de Erice sobre o retrato de um marmeleiro que frutifica no quintal de um pintor ao longo das estações: uso de equipamentos de vídeo para planos longos, sequência da filmagem igual à sequência da montagem, ausência de roteiro, limites borrados entre ficção e documentário. Assim como Coutinho, Erice optou nesse filme por um cinema “pobre” – mas não simplista – e fez uma transição bem-sucedida da película para o digital.

Mas, além de semelhanças temáticas, formais ou técnicas, penso sobretudo noutra comparação, mais cavada, entre Últimas conversas, o filme que Coutinho não pôde concluir, e O espírito da colmeia, o primeiro filme de Erice. Hoje me parece claro que, na raiz do cinema de ambos, está uma tentativa de reelaborar artisticamente experiências fundadoras vividas na infância. Experiências em cujo centro está o poder do cinema em ativar a imaginação de uma criança. Não sou louco a ponto de achar que nossa vida tem uma coerência completamente linear, mas acredito que, pelo menos desde Santo forte (1999), que ele mesmo dizia ser seu segundo renascimento, o cinema de Eduardo Coutinho vai beber nessa fonte mais remota. Erice revelou essa experiência em La Morte Rouge (2006), documentário autobiográfico que explora, em suas próprias palavras, o “território selvagem da infância” e nos dá uma chave de leitura para O espírito da colmeia e O sul. E também no roteiro de um filme nunca realizado, La promesa de Shanghai, promessa que é sobretudo uma “promessa do mundo”.2

É claro que ninguém salta por sobre a própria sombra e continua impossível pensar na trajetória de Coutinho sem Cabra marcado para morrer, para o qual o Cinema Novo é um marco óbvio. Mas, para o seu diretor, esse filmefoi sobretudo um ajuste de contas com a história. Depois dele, Coutinho passou alguns anos em crise e só saiu dela com Santo forte. A partir de então, sem renegar a experiência do Cinema Novo, ele fez cada vez mais um ajuste de contas com a sua própria vida. Passou a fazer o que ele próprio chamou de “cinema de conversação”, um modo de filmar em que a palavra e a imagem estão em pé de igualdade. As falas de suas personagens jamais são ilustradas por imagens. Aquilo que costumamos chamar de cinema – o desenvolvimento do enredo através da ação das personagens – acaba acontecendo livremente na imaginação de cada espectador. É uma atitude generosa, que mexe com a passividade a que a rotina de espectadores nos condena. É também um modo próprio de comentar nosso mundo saturado de imagens, paradoxalmente opaco, em que ninguém mais vê nada. O diretor brasileiro parecia sugerir que, se nos concentrássemos mais em ouvir, veríamos melhor. Creio que dois tipos de experiência na infância e na adolescência de Coutinho estariam na raiz do seu cinema na maturidade. A primeira tem a ver com todas as pessoas de sua geração, que cresceu ouvindo o rádio em uma em que a televisão ainda não existia. Basta pensar em Guerra dos mundos (1938) de Orson Welles para perceber como essa hipótese é fecunda. A segunda experiência é de ordem pessoal e me foi contada por Heloísa, irmã mais nova de Coutinho. Havia na família uma pessoa que foi importante para a cinefilia precoce de Coutinho. Era tia Talina, ela própria uma cinéfila que reunia os sobrinhos numa roda em torno de si e contava a eles os filmes que não podiam assistir por estarem abaixo da faixa etária permitida.

Como Erice – e também Jean Vigo, Ozu, Truffaut e, nos dias de hoje, Hirokazu Kore-eda -, Coutinho poderia entrar para a lista dos grandes diretores de atores mirins. Digo “poderia”, pois essa possibilidade não foi completamente explorada por Coutinho, embora estivesse no horizonte de suas inquietações. Guardadas todas as diferenças, existe no cinema de Coutinho e no de Erice o fascínio pela liberdade selvagem da imaginação infantil, ainda não enrijecida pelo sistema de regras dos adultos. Em O espírito da colmeia, a menina vivida pela atriz Ana Torrent descobre a morte real por meio da figura simbólica de Frankenstein, que a impressionara numa sessão do filme de James Whale para as pessoas da aldeia em que vivia. Para essa criança, descobrir o sentido do mundo é associar pedaços desconexos, como as partes de que o monstro é feito. A graça da garotinha que fecha Últimas conversas está na leveza com que fala de tudo, como se a experiência do mundo ainda não tivesse hierarquizado os significados. Para as duas meninas, pessoas, coisas, símbolos, sentimentos, ficção e realidade têm mais ou menos o mesmo peso. A façanha dos dois diretores esteve em flagrar ou reconstituir isso.3

***

A originalidade de Eduardo Coutinho esteve em fazer um cinema muito sofisticado usando uma forma muito simples (aliás, no Brasil talvez ele tenha sido o único, junto a Glauber Rocha, a criar uma linguagem e não apenas um estilo). Ouvir pessoas contando histórias. No limite, não importa se a personagem diz a verdade ou não. A única verdade é que houve um encontro entre o cineasta e outras pessoas, na presença da câmera. Como para Jean Rouch, o que importa no cinema de Coutinho não é a filmagem da verdade mas a verdade da filmagem. E no coração dela está a palavra encarnada.

Mas a palavra não existe sem o silêncio. E os planos longos dos filmes de Coutinho captavam todas as sutilezas do silêncio. Em julho de 2013, durante a conversa com Eduardo Coutinho na Festa Literária Internacional de Paraty, Eduardo Escorel recordou dois momentos decisivos em que o silêncio esteve no centro da cena: o do pequeno comerciante José Mariano, em Cabra marcado para morrer, e o do metalúrgico Geraldo, em Peões. Lembro agora das longas pausas em Moscou, filme baseado em As três irmãs, de Tchecov, dramaturgo que também entendia disso. E o que dizer do silêncio de 17 anos imposto a Elizabeth Teixeira, protagonista de Cabra marcado?

Cineasta e poeta que trabalhou na produção dos últimos filmes de Coutinho, Laura Liuzzi tem um poema que diz:

Silêncio não é ausência de som.

É uma sintonia dos ruídos tal

que eles não se distinguem uns

dos outros. Se transparência não

é ausência de cor, mas passagem

da luz, silêncio é a passagem do som.

Certo, Laura, mas como ler esse som? É mais ou menos como naqueles versos de William Carlos Williams que, como Eduardo Coutinho, também deu voz às coisas e às pessoas humildes:

[…] we sit and talk,

quietly, with long lapses of silence

and I am aware of the stream

that has no language, […]

Paterson, livro I, parte 2

Agora, o silêncio de Eduardo Coutinho é essa água corrente.

Rio-São Paulo, outubro de 2023.

[Este texto funde partes de outros dois – “O silêncio de Eduardo Coutinho”, post para o blog da editora Cosac Naify (5 de fevereiro de 2014), e “Conversas póstumas”, publicado na Folha de S. Paulo (28 de junho de 2015), caderno Ilustríssima -, além de uma fala na homenagem a Eduardo Coutinho no 47º Festival de Cinema de Brasília (outubro de 2014), da qual também participaram Vladimir Carvalho, Zelito Viana, Jean-Claude Bernardet, Luiz Zanin Oricchio, Beth Formaggini e Carlos Nader.]

Notas:

1 Uma das regiões boêmias da cidade de São Paulo, próxima a várias salas de cinema.

2 Na última cena do roteiro, o narrador diz que “a pesar de crecer y por mucho que uno mire hacia el futuro, uno crece siempre hacia el pasado, en busca tal vez del primer deslumbramiento” Víctor Erice, La Promesa de Shanghai (Barcelona: Areté, 2001), p. 393.

3 v. “An interview with Víctor Erice”, in Erlich, Linda C., The Cinema of Víctor Erice – An Open Window. Lanham/Toronto/Plymouth: The Scarecrow Press, 2007, ed. rev., p. 39. Arata, Luis O. “’I am Ana’ – The play of the imagination in The Spirit of the Beehive”, in Erlich, Linda C., op. cit., pp. 98-106. Lins, Consuelo, “Eduardo Coutinho, savage linguist of brazilian documentary”, in Film Quarterly, spring 2016, volume 69, number 3, “Dossier Eduardo Coutinho”, eds. Natalia Brizuela and B. Ruby Rich, pp. 28-34. No mesmo sentido, Roberto Schwarz viu inesperadas possibilidades utópicas nos diários da menina Helena Morley: “Hoje que a equivalência mercantile engolfou quase que por complete o substrato natural da vida, além de tornar material de adivinhação o processo de reprodução das sociedades, esse andamento de diferenças que não são indiferentes adquiriu algo luminoso.” Roberto Schwarz, “Outra Capitu”, in Duas meninas, São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 120.