Por uma economia de floresta em pé e rios fluindo

Estudo inédito aponta: a bioeconomia pode gerar mais empregos na Amazônia que o atual modelo predatório. Práticas agropecuárias sustentáveis, combater a desigualdade fundiária e apostar em arranjos produtivos locais são essenciais

Publicado 14/07/2023 às 16:41 - Atualizado 11/08/2023 às 16:37

Por Claudia Antunes, na Sumaúma

Uma Amazônia sem novas hidrelétricas nem outras grandes estradas, com milhões de hectares de mata nativa restaurados e valorização do modo de vida das populações que vivem em harmonia com a floresta. Uma região que puxaria a redução de emissões de gases do efeito estufa do Brasil e distribuiria para todo o país os benefícios climáticos do fim do desmatamento. E que ainda assim criaria mais empregos e mais renda para sua população do que ocorreria se tudo continuasse como está. O que começou como uma utopia é hoje uma proposta sólida. Se houver decisão política de colocá-lo em andamento agora, o projeto poderá se completar daqui a 30 anos, em 2050. O estudo recém-divulgado Nova Economia da Amazônia é resultado de um trabalho de dois anos de 76 pesquisadores brasileiros. Ainda que possam existir ressalvas a alguns pontos do projeto, a pergunta sobre o que fazer para impedir que a maior floresta tropical do planeta alcance o ponto de não retorno finalmente tem uma resposta sólida – e executável.

O estudo foi sugerido pelo cientista Carlos Nobre – um dos maiores estudiosos da contribuição da floresta amazônica para o equilíbrio climático do planeta – ao World Resources Institute (WRI, ou Instituto de Recursos Mundiais, em tradução livre). Essa organização internacional já havia mobilizado acadêmicos e líderes políticos para publicar, em 2018, o relatório Nova Economia do Clima, que propunha caminhos para evitar que o aumento da temperatura média da Terra provocado pela emissão de gases do efeito estufa inviabilize a vida. Agora, tratou-se de uma iniciativa para traduzir em números – sempre um fetiche de governos e dos donos do dinheiro – o sonho de criar uma alternativa à economia da terra desmatada, da pecuária extensiva, da monocultura da soja, das grandes hidrelétricas e dos combustíveis fósseis que dominou a Amazônia nos últimos 50 anos. “A ideia foi justamente fazer um cálculo matemático correto, um modelo econômico”, diz Nobre.

Para isso, os pesquisadores se debruçaram sobre a seguinte pergunta: o que uma Amazônia “com a floresta em pé e os rios fluindo” pode oferecer a sua população e a todos os brasileiros? Ou, como disse em economês um dos coordenadores do trabalho, o economista Rafael Feltran-Barbieri: como a Amazônia Legal, que engloba 28 milhões de pessoas, nove estados e 60% do território do país, “pode conduzir a transição para uma economia mais competitiva, mais intensiva e de baixo carbono?”.

Na apresentação das conclusões da pesquisa em Belém, no dia 20 de junho, Carolina Genin, outra de suas coordenadoras, enfatizou o fato de que, embora apoiado pelo WRI, o estudo foi “inteiramente desenhado no Brasil”, com especialistas brasileiros. “Se queremos apoiar ideias disruptivas, novos modelos mentais, tem que procurar fora do Norte [global], onde as ideias principais sempre nasceram, onde os olhares viciados também estão”, disse Carolina, que era diretora de Clima do WRI Brasil e agora dirige o braço nacional da Aliança pelo Clima e Uso da Terra (Clua, na sigla em inglês). “A gente também precisa lembrar que o Sudeste do Brasil já tem um olhar viciado”, emendou.

A solução – ainda que parcial – foi agregar pesquisadores indígenas, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Eles trabalharam ao lado de especialistas em energia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a Coppe, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; de estudiosos do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e de especialistas em indicadores econômicos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de São Paulo.

Veterano do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA, o professor Francisco de Assis Costa agregou à pesquisa os dados de seus mais de 30 anos de investigações sobre a importância histórica e atual da economia camponesa da Amazônia, que inclui agricultores familiares, beiradeiros e quilombolas. Ainda que os amazônidas tenham sido minoria no grupo, Costa garante que eles não estavam lá para cumprir cota: “Nos levaram a sério. Nos ouviram, aceitaram a pesquisa que a gente trouxe, incorporaram no estudo”.

Para o professor, houve mais uma diferença importante em relação a outros projetos econômicos recentes: a ruptura com uma concepção neoliberal – aquela que defende a tese de que a economia funciona sozinha e se autorregula, demandando apenas intervenções pontuais onde o mercado está falhando ou há mais pobreza. “Na lógica neoliberal, você supõe que o sistema já está codificado, mas o estudo resgata a ideia de que, para grandes problemas, eu tenho que ter uma compreensão igualmente ambiciosa da realidade”, diz Francisco Costa. “O estudo aceita o fato de que há uma diversidade estrutural profunda na Amazônia. Tem uma economia de agropecuária e mineração, mas ela está correndo ao lado de outra, sobre a qual se dizia apenas que ‘existem uns caboclos aí’, mas que estrategicamente é de igual dimensão.”

Na pesquisa, Braulina Baniwa, que nasceu na Terra Indígena Alto Rio Negro, no Amazonas, e fez seu mestrado em antropologia social na Universidade de Brasília, foi uma das encarregadas de levar as contribuições dos modos de vida dos povos originários para a “nova economia”. Para ela, diretora-executiva da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga), sua participação representou apenas um passo inicial na luta para que o pensamento indígena seja levado em conta no planejamento do futuro da Amazônia e do Brasil.

A antropóloga defende a continuidade dos estudos sobre a economia da floresta em pé e dos rios preservados, já que apenas uma pequena parte das lideranças dos 600 mil indígenas da região, distribuídos entre 198 etnias, chegou a ser ouvida. “O que tentamos traduzir para esse estudo é que os povos indígenas têm seu modo de produção, que precisa ser reconhecido e respeitado”, diz ela. “Ao mesmo tempo, dissemos que nós, apesar de sermos povos da Amazônia, temos as nossas especificidades geográficas, que precisam também ser consideradas”, completa. Na análise, Braulina destaca as diferenças entre o que cada etnia originária coleta da natureza, produz, beneficia, usa para a alimentação ou como remédio e eventualmente troca com os mercados externos.

O investimento público precisa mudar de direção

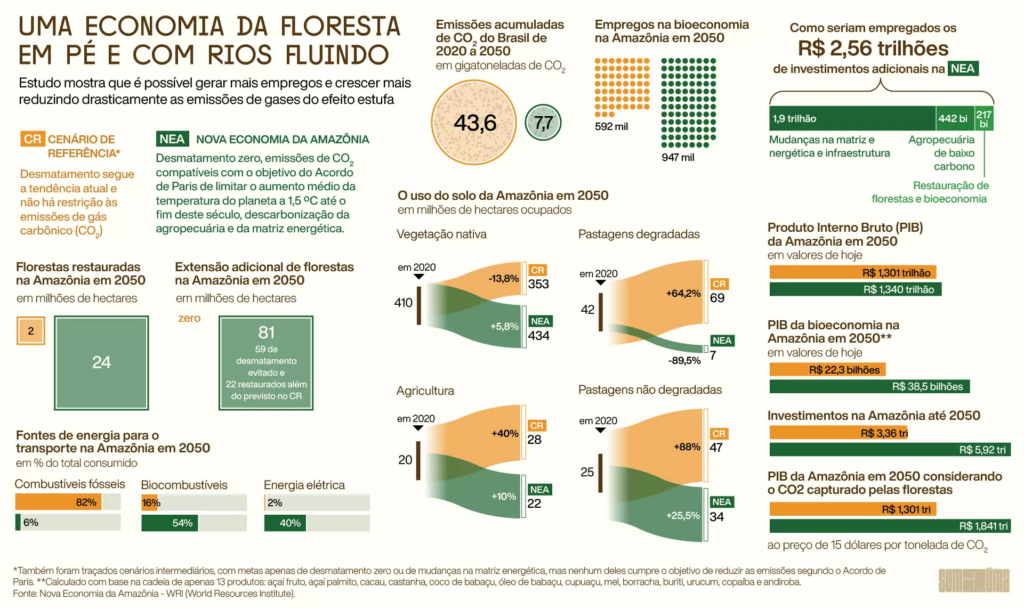

O estudo de 246 páginas parte de um cenário de referência em que o desmatamento seguiria a tendência atual e não haveria restrições à emissão de gases do efeito estufa. Estabelece então o objetivo de diminuir drasticamente as emissões brasileiras. Os 67 gigatoneladas (67 bilhões de toneladas) de gás carbônico emitidos nos últimos 30 anos no Brasil, dos quais 36 gigatoneladas foram lançados na atmosfera a partir da Amazônia, seriam reduzidos para 7,7 gigatoneladas entre 2020 e 2050, e apenas 1,4 gigatonelada sairia da região. Essa redução é compatível com a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, que é limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 grau Celsius até o fim deste século, em relação aos níveis pré-industriais, e evitar um cataclismo ambiental. Para isso ocorrer, os pesquisadores concluíram que não basta zerar o desmatamento: é preciso mudar radicalmente a economia praticada na Amazônia, grande parte dela criminosa.

Essa meta tem de ser traduzida em um cardápio de medidas concretas. Primeiro, é preciso mudar as práticas da agricultura e da pecuária, substituindo a incorporação de novas terras por mais investimentos nas áreas já existentes e também mais trabalhadores. Depois, é necessário trocar a construção de hidrelétricas pela implantação de sistemas de energia solar integrados a elas, que poderiam inclusive ocupar os reservatórios das barragens atuais. “As hidrelétricas, incluindo as pequenas, afetam demais a biodiversidade dos sistemas aquáticos e aumentam a poluição”, argumenta Carlos Nobre. O transporte de carga, o mais poluente, seria em parte transferido para hidrovias. Finalmente, haveria mais investimentos na restauração florestal e nas muitas cadeias de produtos agroflorestais que já existem localmente. Na mineração, a proposta é acabar com as práticas sociais e ambientais lesivas, distribuindo de forma mais justa os lucros da atividade entre a população.

O estudo não trata do garimpo e suas ramificações, como a invasão de terras indígenas, reconhecendo que isso exigiria uma avaliação à parte. Seu foco é a mineração industrial em grande escala, que na Amazônia responde por 51% do valor da produção brasileira do setor, com a presença marcante de corporações transnacionais de países como Noruega, Canadá e Reino Unido – e também da brasileira Vale. Os pesquisadores argumentam que a atividade manterá sua importância, sobretudo por causa das reservas de bauxita, alumínio, níquel, estanho, cobre, ferro e manganês, usados em tecnologias de geração de energia limpa, como painéis solares, baterias elétricas e turbinas eólicas. No entanto, propõem medidas para acabar com seus efeitos negativos, como o desmatamento, o vazamento de rejeitos poluentes e o crescimento desordenado dos locais em que as minas são instaladas, o que leva a bolsões de pobreza urbana e ao aumento da criminalidade. Entre as propostas, estão a revisão das isenções de impostos que hoje são dadas à mineração e a criação de fundos para a geração de alternativas econômicas, já que a atividade, altamente mecanizada, gera poucos empregos diretos.

A pesquisa concluiu que, no cenário da Nova Economia da Amazônia, em 2050 haveria mais 312 mil empregos na região, em comparação com a manutenção da trajetória atual, e o Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos – seria 40 bilhões de reais maior a cada ano. Além disso, na mesma comparação, seriam restaurados 22 milhões de hectares de florestas a mais e haveria mais 81 milhões de hectares de florestas em pé. Hoje, ao todo, 83 milhões de hectares da floresta amazônica já foram desmatados, quase 23% da cobertura original. O projeto propõe recuperar a maior parte deles.

Claro que essa transformação exigiria um grande investimento, calculado em 2,56 trilhões de reais a mais do que a soma que seria investida até 2050 se fosse mantido o modelo econômico atual. O estudo não faz uma conta fechada de onde o dinheiro viria, mas mostra que ele existe. O documento cita cálculos do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), um centro de Brasília especializado nas contas do governo, segundo os quais somente nos últimos dez anos os combustíveis fósseis receberam, no Brasil, subsídios de 222 bilhões de dólares, ou 1,056 trilhão de reais em valores de hoje. O mesmo Inesc mostrou recentemente que só a Vale recebeu, em 2021, 18 bilhões de reais em incentivos para extrair minério de ferro de Carajás, no Pará. No mesmo ano, a empresa pagou 4,3 bilhões de reais, apenas um quarto do valor dos subsídios recebidos, em royalties àquele estado. Na agricultura, ocorre a mesma distorção: hoje, só 3% dos créditos distribuídos na Amazônia Legal pelo Plano Safra, que subsidia pesadamente o latifúndio brasileiro, estão dentro do Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC), no qual os empréstimos estão condicionados a práticas que levam a emissões menores.

Eugênio Pantoja, diretor do Ipam, revisou a parte de políticas públicas da Nova Economia da Amazônia e enfatiza a urgência de revê-las: “Tem que pegar e reformular todos os fundos constitucionais que existem para o Norte. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Banco da Amazônia, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e outros recursos [precisam ser reformulados] dentro da nova perspectiva de desenvolvimento, porque hoje eles financiam basicamente as cadeias estabelecidas”. Claro que isso significa enfrentar corporações poderosas, amplamente representadas no Congresso brasileiro: em maio último, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prorroga por mais dez anos os incentivos da Sudam, exatamente como estão. O projeto ainda vai ao Senado. No passado, a Sudam foi protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção com recursos públicos da Amazônia e está na raiz da grilagem que atua até hoje na região, deixando um rastro de desmatamento e sangue.

Em favor da urgência de uma mudança estrutural da economia amazônica, é preciso levar em conta os chamados “serviços ecossistêmicos” que a floresta presta de graça à região, ao país e ao planeta. Hoje, por exemplo, 35% a 45% das chuvas que irrigam o centro e o sul do Brasil são proporcionadas pelos chamados “rios voadores”, formados pelo vapor que a transpiração da floresta joga na atmosfera. Esse vapor, um volume estimado em 7,3 trilhões de metros cúbicos de água por ano, é levado pelos ventos para outras regiões do país, ajudando na formação de nuvens. A floresta também estoca 120 bilhões de toneladas de carbono acima do solo, o que equivale a 12 vezes as emissões anuais em todo o mundo. O valor desses serviços não é contabilizado no estudo, mas, se eles deixassem de existir, o prejuízo seria imensurável, como exemplifica o economista Rafael Feltran-Barbieri: “Hoje, 95% das áreas plantadas no Brasil não têm irrigação. Se se perder a chuva, vai custar muito mais caro produzir com poço artesiano, tubos e energia elétrica para irrigar a terra”.

O que é bioeconomia, afinal?

Durante a realização do estudo houve uma discussão acirrada sobre o que é bioeconomia, termo que anda na moda nos debates sobre o clima e que muita gente reivindica, inclusive parte do agronegócio predatório. A expressão começou a ser usada nos países materialmente ricos para se referir a insumos de uma transição energética: combustíveis fósseis seriam substituídos por aqueles extraídos de produtos agrícolas, como o etanol, por exemplo, ainda que este necessite de grandes monoculturas de cana ou milho para ser produzido. Depois o termo passou a ser usado também para designar tecnologias que diminuem as emissões de carbono de indústrias altamente poluidoras, como a de cimento e a siderúrgica, por exemplo.

No debate sobre a Nova Economia da Amazônia, concluiu-se que, para definir o que é bioeconomia, é preciso olhar para o processo de produção. “O açaí de uma monocultura de 7 mil hectares é diferente do açaí de coleta, porque é este que conduz à sustentabilidade, à capacidade de perpetuar essa bioeconomia”, diz Feltran-Barbieri. Optou-se então por falar em uma “bioeconomia da sociobiodiversidade” para se referir a pessoas que vivem da diversidade que a natureza oferece, num sistema que assegura a contínua reprodução da grande variedade ecológica. Harley Silva, que fez doutorado em economia no Cedeplar, da UFMG, e desde 2017 trabalha com Francisco Costa na UFPA, traduz o conceito: “O pescador é marido da coletora de sementes, que é mãe do coletor de castanhas. Ou seja, a comunidade está envolvida naquele processo, que está muito baseado na capacidade que uma região tem de ofertar produtos renováveis, e também na escolha, na afeição pelo tipo de produto, na alimentação”. Na região, com poucas exceções que ganharam escala, como o açaí, essa economia permanece mais ligada aos hábitos de consumo locais do que à demanda dos mercados externos.

O próprio Francisco Costa, que é natural do Rio Grande do Norte e chegou ao Pará em 1972, não pensou em termos de bioeconomia quando começou a pesquisa para seu doutorado, nos anos 1980. Na época, produtos típicos da economia camponesa na Amazônia – como o próprio açaí, o cupuaçu, a castanha, o babaçu, a andiroba – começavam a ficar invisíveis nas contas públicas nacionais, dando lugar às colheitas das grandes fazendas monocultoras da região. A cadeia dos frutos da floresta, da coleta ao beneficiamento, à venda e ao consumo, foi aos poucos deixando de ser contabilizada. O que o professor e seu Grupo de Pesquisa Dinâmica Agrária e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia fizeram foi ir a campo para fazer esse cálculo, no que ele chama de “esforço de revelação”.

Isso envolveu desde ir às comunidades e perguntar diretamente – de quem alguém compra, para quem vende, por que preço – até examinar as inscrições dos microempreendedores individuais, os MEIs, para verificar os que tinham atividades relacionadas à bioeconomia, como apicultor independente, beneficiador de castanha e fabricante de polpa de frutas. Com os indicadores desta pesquisa contínua, e com base em apenas 13 produtos para os quais foi possível medir toda a cadeia, os especialistas da UFPA proporcionaram ao estudo a estimativa de que essa economia da floresta em pé – que obviamente exclui a madeira – equivale a um PIB de 12 bilhões de reais por ano. A Nova Economia da Amazônia estima que, com incentivos, esse setor poderá chegar a gerar um valor de 38,5 bilhões de reais em 2050, empregando 947 mil pessoas, em comparação com os 334 mil postos de trabalho atuais.

Francisco refuta a ideia de que a “bioeconomia da sociobiodiversidade” seja uma “aberração”, o resquício de uma economia de subsistência, marcada pela pobreza e fadada a desaparecer, como ainda pensam muitos economistas e políticos apegados ao velho desenvolvimentismo. “Ela é uma economia baseada na família, que na média da história tem garantido uma reprodução digna”, diz ele. Comunidades tradicionais da Amazônia costumam refutar o conceito de “economia de subsistência” – para elas, a expressão correta é “economia de existência”. Os conceitos de riqueza e pobreza das comunidades que se mantiveram como parte da natureza são radicalmente diferentes daqueles utilizados por economistas de diversos matizes ideológicos.

O que é riqueza e pobreza na natureza?

Os estudos da UFPA sobre a economia camponesa não incluem os tipos de produção nos territórios dos povos originários. “Eles [os indígenas] se organizam de maneira extensa, de outra forma, a estrutura social é outra, e os economistas têm dificuldade de tratar”, admite Francisco. A antropóloga Braulina Baniwa nem tem certeza se faria sentido medir a economia dos povos originários: “Bioeconomia é uma discussão externa, não é de dentro do nosso território. Isso é uma questão também, [a de] onde a gente se vê nesse lugar”. O que ela vê é que, de um lado, existem maneiras de produzir para dentro dos territórios e, de outro, a relação com o mercado, que muitas vezes quer impor o seu jeito e as suas regras. “O mercado precisa considerar e valorizar nosso modo de produção. Nós não somos robôs para produzir muita quantidade em tempo curto. A gente não trabalha com hora, temos nosso próprio ritmo de vida, que precisa ser valorizado porque são essas pessoas que mantêm a floresta em pé”, afirma.

Não decidir nada sem ouvir os parentes é regra entre as lideranças indígenas. Para o estudo Nova Economia da Amazônia, Braulina e outros pesquisadores, como o antropólogo Francisco Apurinã, prepararam entrevistas com 42 lideranças indígenas dos nove estados da região, 37 delas feitas no Acampamento Terra Livre de 2022, em Brasília. Mesmo com uma amostra pequena, as entrevistas apontaram uma grande variedade de arranjos produtivos e divisão do trabalho. Em alguns casos, a diferença entre frutos da roça e da coleta foi bem demarcada. Em outros, não foi sequer mencionada. Alguns entrevistados manifestaram o desejo de obter mais recursos para incrementar as trocas com o mercado. Mas não todos.

Para Braulina, talvez mais importante do que falar em “bioeconomia indígena” foi enfatizar, no estudo, a necessidade da demarcação e da proteção aos territórios. “A gente sobrevive sem dinheiro, nós somos povos da floresta. Basta termos peixes saudáveis, rios saudáveis, território demarcado”, diz ela. “Nossa vida não é baseada em dinheiro. Nossa vida é baseada no espaço, no território, e é nossa relação com nossos espaços que precisa estar segura. Por isso demarcação é a pauta principal para a gente continuar existindo.”

Francisco Apurinã – que saiu de sua terra, Camicuã, no Amazonas, para fazer doutorado em Brasília, trajetória similar à de Braulina – também reforçou a importância dos territórios. Para ele, todas as mazelas nessas terras, como a entrada de atividades criminosas, são “resultado de desencontros entre o conhecimento indígena e o dito ocidental dominante”. Ele diz que “a força, a sabedoria, o conhecimento e a alimentação espiritual” dos povos originários vêm de lugares sagrados. “Esses lugares são extremamente desrespeitados por todos esses ilícitos. Quando um lugar desses é destruído, as agências espirituais levam com elas todas as nossas riquezas, e a gente fica só.”

Terra não é mercadoria

Nenhuma discussão sobre uma mudança estrutural na Amazônia consegue contornar a questão da terra – e não só a indígena. O estudo mostrou, por exemplo, que a desigualdade na distribuição da terra reproduz os altos padrões de concentração existentes no restante do Brasil, apesar da ampla ocorrência de apropriações ilegais na região e do aumento do desmatamento. Isso, segundo o documento, “refuta a retórica de que o desmatamento seria o mal necessário para o combate à desigualdade fundiária” – uma referência à tese, comum entre defensores do agronegócio, de que o assentamento de pequenos agricultores seria responsável pelo aumento da destruição da floresta.

A pesquisa também mostrou que 83% do desmatamento da Amazônia Legal tem origem na demanda externa – seja das outras regiões do Brasil, seja de outros países – por produtos da pecuária, da monocultura e da mineração. Na atual lógica econômica, afirma o estudo, “a região é um grande depositário de terras que fornece insumos de baixo valor agregado para a economia nacional e internacional, exportando produtos primários e comprando bens e serviços qualificados e de maior agregação de valor”.

Além disso – e talvez mais importante –, estabeleceu-se na Amazônia um sistema em que a terra desmatada não é apenas um bem necessário para a produção de gado, de soja ou de madeira. Ela é uma mercadoria em si, explica Harley Silva, da UFPA: “Funciona como reserva de valor. Eu derrubo a mata e fico esperando, porque alguém vai aparecer num momento de boom das commodities e falar: ‘Eu compro, eu arrendo’”.

Para Francisco Costa, falar apenas em grilagem e ilegalidade não dá conta de explicar a situação. “Como todo mercado, ele só existe com base numa relação de confiança. Por isso o argumento da legalidade é meio ingênuo. Você não precisa da legalidade formal, você precisa da confiança simbólica entre os interlocutores do mercado”, diz ele. “O cara atrás de terra sabe que o título é grilado, mas sabe [também] que esse grilo nunca vai ser descoberto, ou a probabilidade de ser é mínima, e assim aceita o título como verdadeiro.”

As últimas décadas mostraram, também, que em algum momento o governo e o parlamento acabaram legalizando os grilos com projetos de lei de “regularização fundiária”. Isso aconteceu no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2007, no governo de Michel Temer (MDB), em 2017, e Jair Bolsonaro – que foi eleito em 2018 pelo PSL, ficou dois anos sem partido e agora, filiado ao PL, está inelegível – tentou fazer o mais ambicioso deles.

Todo mundo sabe que sem acabar com esse mercado de terras sem árvores não há como construir uma economia da floresta em pé na Amazônia. Os instrumentos legais para consertar a situação existem, mas “primeiro tem que se tomar a decisão política de fazer”, repetem os especialistas. O ideal é que a cadeia da titularidade de uma terra possa ser checada em tempo real. A UFPA, em conjunto com o Ministério Público, chegou a montar um sistema de checagem de títulos emitidos pelo estado do Pará. Porém, segundo Francisco Costa, a iniciativa enfrentou obstáculos na Justiça e não prosperou.

Vai sair do papel?

O poder das forças que ganham muito no curto prazo mantendo tudo como está põe em dúvida se o estudo se tornará realidade no chão da Amazônia. Na época em que as pesquisas começaram não se sabia disso, mas a realização em Belém, em 2025, da COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, passou a ser vista como uma oportunidade para que propostas transformadoras desse tipo sejam escutadas. Já no início de agosto, a capital paraense sediará uma primeira cúpula, dos países amazônicos, que concentrará os olhares sobre a região.

Marcello Brito, que se define como “agroambientalista” e assumiu em abril a secretaria executiva do Consórcio Amazônia Legal, formado pelos estados da região, afirma que o tempo para uma escolha é apertado. “Esse estudo deveria ser chamado de novo modelo mental da humanidade”, sugere. “Existe a dificuldade de estarmos quase começando um novo país ou uma nova região numa janela de oportunidade que é curta, uma janela de sobrevivência”, diz. Brito lembra que, no final de 2024, entrarão em vigor as novas regras da União Europeia – um grande mercado para o agronegócio brasileiro – que vão barrar a entrada de vários produtos provenientes de áreas desmatadas.

João Paulo de Resende, assessor especial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi ao lançamento do estudo em Belém, disse que o assunto “está fervendo” em Brasília. “O que é diferente agora é que estamos reconhecendo que, se o governo não fizer nada e deixar só agentes econômicos atuando, vai continuar a trajetória do cenário de referência”, afirmou, referindo-se à base de comparação usada na pesquisa, na qual não há restrições às emissões e o desmatamento seguiria a tendência atual. Resende também invocou a tal vontade política: “O difícil não é achar os instrumentos, é ter vontade de comprar as brigas”. Ele acrescentou que o ministério “está aqui para dizer sim” e mencionou um plano de apoio à transição para uma economia de baixa emissão de carbono – ainda sem data para ficar pronto, porém.

O educador indígena André Baniwa, que participou da revisão do texto da Nova Economia da Amazônia, se declarou otimista. “A COP aqui no Brasil está mobilizando muita gente, inspirando mudanças de perspectiva”, afirma. Ele pensa no dia em que a Constituição do país, que já em seu preâmbulo promete assegurar o bem-estar de todos os brasileiros, incorpore também o conceito do “bem viver”, que adiciona a ideia de harmonia entre os humanos e a natureza e todos os seus seres. André aponta o caminho de uma utopia complementar aos números para um projeto de revolução ecológica encomendados por Carlos Nobre. Combinados, eles poderiam salvar a floresta e dar um norte para um futuro com vida.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras