No campo, retrato da política de morte de Bolsonaro

Relatório aponta: violência é a maior em décadas. Em três anos, foram 5.725 conflitos, a maioria nas fronteiras de expansão do agronegócio. Assassinatos explodiram após o golpe de 2016. Indígenas e quilombolas são os principais alvos

Publicado 19/04/2022 às 15:19 - Atualizado 19/04/2022 às 15:20

Por Jeniffer Mendonça, na Ponte

Nem uma criança de 9 anos foi poupada da violência dos conflitos no campo que explodiram durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 10 de fevereiro deste ano, sete homens encapuzados invadiram a casa de uma família de agricultores no Engenho Roncadorzinho, em Barreiros (PE). Depois de alvejar o pai, Geovane da Silva Santos, que escapou com um ferimento no ombro, os atiradores fizeram questão de atirar no filho, Jonathas de Oliveira dos Santos, que estava escondido embaixo da cama. As famílias que vivem no local lutam na Justiça há anos para conseguir parte das terras da usina de cana falida onde trabalharam por todas as suas vidas.

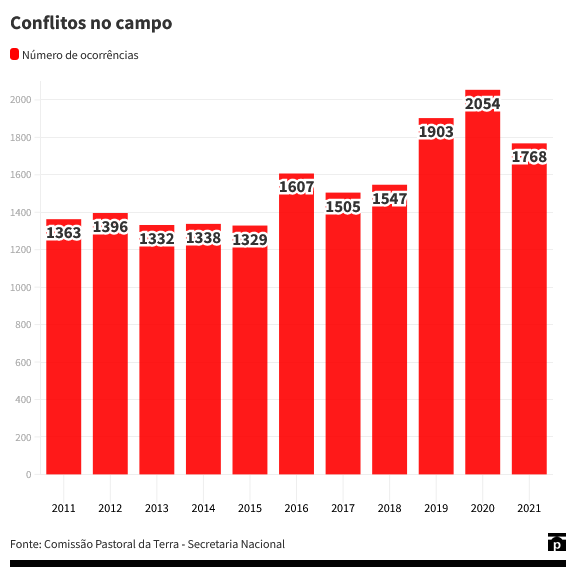

A morte de Jonathas é mencionada na 36ª edição do relatório sobre conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), lançado nesta segunda-feira (18/4), ainda que os dados consolidados do levantamento foquem nos números do ano passado. Segundo o relatório, em três anos o governo Bolsonaro computou 5.725 conflitos no campo, o maior número de todos os governos em toda a série histórica, iniciada em 1985.

O levantamento considera casos de disputas por terra (1.242), pela água (304) e trabalhistas (169). De 2020 para 2021, houve uma queda de conflitos: de 2.054, o maior índice desde 2011, para 1.768. Por outro lado, os assassinatos decorrentes de conflitos aumentou de 20 para 35 no mesmo período — todos por conflitos por terra e 28 deles aconteceram na Amazônia Legal (área que comporta ao todo 272 municípios divididos pelos estados do Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão), sobretudo em Rondônia (11 vítimas) e Maranhão (9).

Entre as mortes relatadas no relatório, estão as mortes de dois indígenas isolados Moxihatëtëa, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, em julho, e a morte de três integrantes da Liga dos Camponeses Pobres em Rondônia, em 13 de agosto, por uma ação conjunta da Força Nacional de Segurança de Segurança e da Polícia Militar de Rondônia.

A maior parte das vítimas era de indígenas (10), seguida por sem-terra (9), posseiros (6), quilombolas (3), quebradeiras de coco de babaçu e assentados (2 cada), pequenos proprietários (2) e uma morte de pessoa considerada aliada da causa.

São os povos indígenas (26%), inclusive, a categoria que mais sofre violência, segundo a CPT. Depois, são os quilombolas e posseiros (17% cada), seguidos pelos sem-terra (14%). De outro lado, a entidade levantou que o Estado (nas esferas municipal, estadual e federal) é o terceiro maior responsável por conflitos (17%), atrás de empresários (20%) e fazendeiros (21%).

Segundo o relatório, o governo de Bolsonaro e dos militares, com apoio do agronegócio, executa uma “política de morte”. “Ao descaso e ação deliberada contra a vida das pessoas, o governo federal sustentado pelo agronegócio soma a demonstração de sua força devastadora contra os povos do campo, pois desde 2016 o número de conflitos no campo tem aumentado, e se intensifica após a eleição de Bolsonaro e os militares para a presidência da República”, afirma.

O documento relaciona a violência diretamente à atuação do agronegócio, ao apontar que os locais dos conflitos “indicam o front da expansão/invasão do agronegócio, geralmente tendo à frente madeireiros, grileiros e pistoleiros que, não raro, contam com a negligência nada desinteressada de autoridades locais, estaduais e federais”.

A coordenadora nacional da CPT Isolete Wichinieski disse à Ponte que os números revelam um conjunto de medidas adotadas pelo governo que “vão dizimando” as comunidades tradicionais. “Nos últimos dois anos, na pandemia, as comunidades também vão se fortalecendo e se fechando nas suas resistências mais localizadas, o número de assassinatos não exemplificam um fim de todas as violências que as comunidades vêm sofrendo, são maneiras diferenciadas para dificultar a existência”, aponta.

“Outras questões são as invasões de comunidades, principalmente das indígenas, uma série de desregulamentações com a regularização fundiária, a não titulação dessas terras, um projeto que vem do governo Temer e vem se intensificado com o Bolsonaro e que aumentou o número de grilagens, e os órgãos de fiscalização que foram dizimados sem orçamento”. Isolete se refere a Medidas Provisórias (MP) e Projetos de Lei (PL) no sentido da legalização da grilagem (tais como a MP 759/2016 e a MP 910/2019), com a transferência de áreas públicas ocupadas irregularmente passem para quem as ocupou e o amplo uso fraudulento do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Sem contar o discurso das autoridades, como o “passar a boiada”, dita pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, e “odeio o termo povos indígenas” do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, em reunião com o presidente em abril de 2020, e a pauta do acesso às armas que colaborou para a atuação de pistoleiros. “O próprio governo incentiva, através da fala, o ódio às comunidades e como política para o agronegócio, e também a desregulamentação do uso das armas, com a facilitação de decretos e projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que facilitam a atuação das milícias por esse processo”, explica.

De outro lado, estão as forças de segurança pública. A coordenadora do CPT identifica que a atuação da Força de Segurança Nacional acentuou a violência desde que passou a atuar em julho do ano passado em Rondônia com a justificativa de desarticular invasores de terras. O estado é um dos destaques do número de assassinatos. “Há uma violência velada e ampliada para destituir as comunidades. A função da Força Nacional seria garantir a segurança de terras públicas federais, mas também tem o papel de fortalecer as próprias reintegrações de posse via medidas judiciais”, pontua. “É uma violência institucional, do governo federal, do Legislativo e da Justiça porque houve despejos judiciais mesmo com a determinação do STF para que as comunidades não fossem despejadas na pandemia.”

Isolete destaca que no Maranhão vem ocorrendo expansão da fronteira agrícola por conta de projetos de infraestrutura, como o Matopiba, que engloba também os estados de Tocantins, Piauí e Bahia — esta, a segunda unidade federativa com o maior número de conflitos por terra (143) — e foi oficializado em 2015 como uma forma de expandir o agronegócio. “São áreas de expansão de fronteiras que vão pressionando essas comunidades”, pondera. Rondônia igualmente passa por uma situação parecida com o projeto Amacro, que contempla ainda o sul do Amazonas e o leste do Acre. O estado que lidera o número de conflitos por terra é o Pará, e a região Norte concentra a maior parte dos casos.

O estudo aponta que o recrudescimento dos conflitos se inicia em 2016, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT), e a posse de seu vice, Michel Temer (MDB), que, desde quando ocupava interinamente o cargo, acenou e abraçou a agenda de ruralistas. Um exemplo é a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o desmonte das suas políticias. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) computou 81 assentamentos em 2015, mas em 2016 foram 28 e, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, apenas 2. Outra medida apontada como esvaziamento de políticas públicas posterior é a absorção de atribuições do Instituto Incra pelo Ministério da Agricultura, por meio de decreto em 2020.

A paralisação das políticas voltados para o assentamento de famílias leva ao aumento de conflitos. “Com a paralisação da política de reforma agrária, o uso da força contra a destinação de terras aos trabalhadores rurais com pouca terra ou sem-terra – famílias submetidas à expulsão, à superexploração, ao despejo, à destruição de bens e às ações de pistoleiros – torna-se corriqueiro”, afirma o relatório.

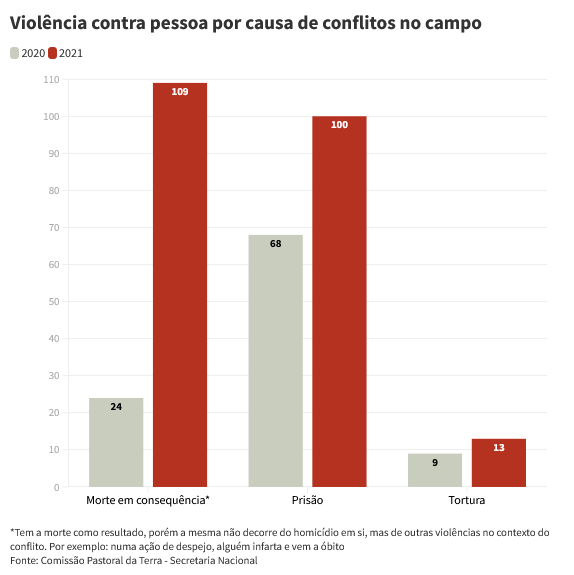

A CPT também levantou outras violências ocorridas no campo em 2021: ameaças de morte (132), tentativas de assassinato (27), mortes em consequência (109) — aquelas que não são homicídio, mas acontecem por causa do conflito, que vai desde um óbito quando uma pessoa passa mal em um despejo a doenças causadas pelo garimpo ilegal — prisões (100) e tortura (13).

Em maio do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ratificou uma decisão do ministro Luís Roberto Barroso para que a União empregue meios para proteger as populações das terras indígenas Yanomami e Munduruku, em Roraima, mas, segundo o Ministério Público Federal em nota no dia 12 de abril, a ordem está sendo descumprida, já que “o aumento da mineração ilegal na região tem gerado graves conflitos e inviabilizado a prestação dos serviços de saúde às comunidades, entre outros problemas”, e reiterou a necessidade de resguardar a vida dos habitantes.

Para Isolete Wichinieski, “é necessário pensar em um projeto de desenvolvimento que inclua as comunidades e os povos tradicionais e que não as tire do processo porque, seja nas commodities, seja na mineração, elas são excluídas do processo”. Além de preservação de unidades de conservação e proteção de terras públicas: “Garantir o modo de vida dessas comunidades com políticas que as mantenham em seus territórios, mantendo sua cultura, e que esse ambiente estejam preservados, o que a gente hoje está vendo que está sendo deteriorado em consequência de processos de mudanças no clima. As comunidades em seus territórios são, primeiro, a garantia dessas famílias não migrarem para as cidades e aumentar a situação de pobreza, e um ambiente saudável com a proteção das árvores, das águas, das florestas, dos solos que têm a ver com desenvolvimento”.

O que diz o governo federal

A Ponte procurou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto e aguarda uma resposta.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.