Moniz Bandeira descreve A Desordem Mundial

Ao lançar novo livro e às vésperas de seminário sobre sua obra, historiador afirma: EUA tentam dominação total, mas podem ser contidos; Brasil perdeu a “guerra dos gigantes”

Publicado 27/10/2016 às 18:53

Por Léa Maria Aarão Reis*, em Carta Maior

—

Seminário:

Moniz Bandeira 80 anos: Política, Relações Internacionais e a Revolução Brasileira

Com Samuel Pinheiro Guimarães, Oswaldo Coggiolla, Milton Pinheiro, Regina Gadelha e outros pesquisadores

Sexta-feira, 4/11, a partir das 14h — Anfiteatro da História — USP — São Paulo

—

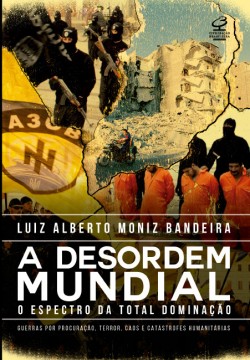

Há cerca de duas semanas chegou às livrarias o novo livro do professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, A Desordem Mundial (Ed. Civilização Brasileira/642 páginas), historiador e cientista social e segundo o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães “o mais importante especialista brasileiro e latino-americano em política internacional.”

Há cerca de duas semanas chegou às livrarias o novo livro do professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, A Desordem Mundial (Ed. Civilização Brasileira/642 páginas), historiador e cientista social e segundo o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães “o mais importante especialista brasileiro e latino-americano em política internacional.”

Este trabalho fecha a trilogia constituída de Formação do Império Americano e A Segunda Guerra Fria, frutos de exaustiva pesquisa e formidável documentação, na qual o professor aposentado da Universidade de Brasília e universidades da Alemanha, Suécia, Portugal e Argentina aprofunda o “fio condutor que atravessa a sua obra de ponta a ponta: “o anti-imperialismo ocidental e, em particular, sul-americano,” como diz o pesquisador Michael Löwy na apresentação do trabalho.

Em A Desordem Mundial, livro de referência no qual é narrada a saga dramática da geopolítica atual – e da humanidade –, aprofunda-se a descrição dos métodos da exportação de fake democracy pelos Estados Unidos (democracia militar governada pelo poder aninhado em Wall Street, como registra o historiador); o seu objetivo de total dominação num mundo unipolar com as guerras por procuração (as proxy wars); o ressurgimento notável da Rússia como potência militar e diplomática, e os processos de desestabilização de governos (regime change) mais vulneráveis ou que contrariam frontalmente os interesses econômicos da fake democracy (como nos casos de Ucrânia e Síria, detidamente analisados).

Algumas observações de Moniz Bandeira tais como “a corrupção é inerente à república presidencialista inspirada no modelo americano” ou “quem fala de teoria de conspiração é ignorante” estão na entrevista que ele concedeu a Carta Maior por email, do escritório de sua residência, em Heidelberg, na Alemanha, onde vive há 20 anos com a mulher, Margot, e o filho, Egas.

Nela, o professor Moniz faz observações também sobre o golpe no Brasil, programado de fora do país: “O golpe ainda está se consumando.”

Em quanto tempo escreveu A Desordem Mundial, que fecha uma trilogia com Formação do Império Americano e A Segunda Guerra Fria?

Há muitas décadas, desde os meus 20 anos, acompanho e estudo os Estados Unidos, sua formação, política internacional e relações com o Brasil e demais países da América Latina, tais como os da Bacia do Prata, Chile, Cuba etc.

Formação do Império Americano, essencialmente uma trilogia com A Segunda Guerra Fria e A Desordem Mundial, comecei a escrever em 2008, quando os embaixadores Jerônimo Moscardo, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, e Carlos Henrique Cardim, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) me convidaram para escrever um ensaio sobre a geopolítica e a dimensão estratégica dos Estados Unidos, a fim de apresentá-lo na III Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional, no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 2008.

Depois de 2010, com a evolução dos acontecimentos internacionais, econômicos e políticos, conversei com meu querido editor, Sérgio Machado, proprietário da Record/Civilização, e com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, meu particular amigo, e ambos me estimularam a desenvolver o ensaio e transformá-lo em uma obra com o título A Segunda Guerra Fria. A história é movimento, é um contínuo devenir, a cada instante, como as nuvens no céu, ela toma formato diverso. E vi-me na contingência de escrever outro livro, A Desordem Mundial, lançado agora.

Dos 24 capítulos de A Desordem Mundial, dez são dedicados ao golpe na Ucrânia. Terá sido este o primeiro grande evento geopolítico recente a ser identificado, do ponto de vista histórico, como marco de uma ruptura que sinaliza um perigoso mundo do futuro?

Ucrânia e Síria são dois teatros de guerra em que os Estados Unidos estão atolados e, virtualmente, derrotados. Apesar do aguçamento das tensões, um cenário que muitos analistas consideram talvez mais grave do que a crise dos mísseis instalados em Cuba em 1962, não creio que elas esquentem ao ponto de levar os Estados Unidos e a Rússia a um confronto armado direto.

Não creio que os falcões de Washington se arrisquem a tanto. Seria a destruição mútua de ambas as potências. A guerra fria, no entanto, deve prosseguir de uma forma ou de outra porque constitui uma necessidade econômica dos Estados Unidos. Os lucros e as comissões que a indústria bélica e sua cadeia produtiva proporcionam, os empregos e a receita de que vários Estados do sun-belt (‘cinturão do Sol’, Califórnia e outros estados) dependem, bem como os orçamentos do Pentágono, da CIA e demais órgãos de segurança, todos precisam, para viver, de criar ameaças, como a Rússia etc.

Embora imperialistas por um lado, e colonizados, por outro, há quem diga que o ‘avesso’ da falsa realidade que o senhor apresenta seria “teoria de conspiração’. Mas já se tem acesso maciço a fatos reais – como o célebre ‘Fuck the EU‘ da embaixadora americana Victoria Nuland, que vazou, dois anos atrás, no início do golpe na Ucrânia, quando ela falava ao telefone. O senhor acha que Snowden e Assange, Greenwald, Jeremy Scahill e outros jornalistas independentes como Robert Fisk, estão abrindo caminho para contrapor fatos à propaganda das agências?

Como historiador e cientista político, a fim de reconstituir os acontecimentos, sempre tratei de ouvir a todos, cruzar e confrontar todas as informações de modo a confirmar e ajustar os fatos ao que foi e é plausível, e assim acrescentar e/ou corrigir algumas informações e, outras, aprofundá-las. Decerto temos que conhecer a história em todas as múltiplas dimensões nas quais ela se desenvolve e evolui, e aprender os seus ensinamentos. Falar simplesmente em “teoria da conspiração” é manifestação de desconhecimento e ignorância. Nada ocorre, nem um acidente de automóvel, sem causas; seja por falha mecânica, descuido do motorista ou outras. E assim é na história. Quem pode dizer, diante de tantos documentos revelados sobre a Operação “Brother Sam”, que o golpe contra o governo do presidente João Goulart não foi articulado a partir dos Estados Unidos (CIA, DIA etc.), embora uma parte do exército brasileiro o tenha executado? Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, em 1964, quando me deu uma entrevista em Washington, alguns anos depois, disse-me, com o maior cinismo, que “nenhum americano participou do golpe contra Goulart”. Eu respondi, prontamente: “Claro, não estavam à frente. Com o senhor, os americanos estavam por trás, manejando os cordéis”.

A diretriz dos Estados Unidos sempre foi produzir acontecimentos de tal modo que pudessem negar sua responsabilidade: garantir a “plausible deniability“[1].

Com a ameaça cada vez mais agressiva dos EUA de romperem a aliança com a Rússia na guerra da Síria haverá certamente o perigo de uma guerra “total” no Oriente, como advertiu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russa há pouco? Ou se trata de mais uma bravata neste complexo jogo de xadrez?

Como já disse, não creio (embora tudo seja possível) que as duas grandes potências – Rússia e Estados Unidos – cheguem a um confronto armado direto. Os Estados Unidos estão chafurdados na Ucrânia e na Síria. Mas não me parece viável que o presidente Obama, os falcões do Pentágono e da CIA, Hillary Clinton et caterva arrisquem uma guerra nuclear para dominar esses dois países e manter a hegemonia dos Estados Unidos. Sabem perfeitamente que, ao fim do conflito, nada dominarão. A Rússia, ainda que devastada, tem igualmente condições de converter os Estados Unidos a pó de urânio.

Na sua visão, caminhamos na direção de um mundo ainda mais inseguro e caótico?

Não sou pessimista a esse ponto. A evolução recente dos acontecimentos internacionais indica que os Estados Unidos, conquanto ainda possam prevalecer durante várias décadas, durante o século 21, não conseguirão manter um mundo unipolar. A Rússia interveio na guerra da Ossetia contra a Geórgia, em 2008, e Washington nada pôde fazer senão protestos e ameaças que não podiam nem puderam concretizar. A Rússia, ao intervir na Síria e impedir a derrubada do regime de Bashar al-Assad, mudou o curso da guerra e mais uma vez se impôs como ator global, mostrando que os Estados Unidos não podem impor unilateralmente sua vontade, seus caprichos. A China, por outro lado, fundou o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura e outras entidades financeiras, confrontando o Banco Mundial, o FMI e o predomínio do dólar como principal moeda de reserva mundial. E os interesses econômicos e geopolíticos da Rússia e da China confluem, convergem e obstaculizam a hegemonia dos Estados Unidos, criando as condições para um mundo multipolar. Como escreveu o grande poeta francês Louis Aragon, Qui vivra verra.

O Brasil, pela sua posição estratégica, reservas de óleo e dimensão continental, é um key country, como a Turquia?

Não se pode afirmar que a tentativa de golpe contra o governo da Turquia foi organizada pelo governo do presidente Obama. Havia condições internas para um levante militar devido a graves contradições políticas e religiosas. Grande parte da população da Turquia, inclusive das Forças Armadas, não aceita uma espécie de califado, um regime islâmico conforme se supõe e se acusa o presidente Recep Tayyip Erdogan de pretender restaurar. De qualquer forma, a história deu uma volta. A Turquia, membro da OTAN, pendeu para uma aliança com Moscou com o qual havia entrado em grave atrito, ao derrubar, dentro da fronteira da Síria, o avião-bombardeiro Suchoi Su-24. Mas o Brasil é um país chave, um pivot country, por causa do petróleo pré-sal.

O Brasil, depois dos Estados Unidos, é a maior massa demográfica, a maior massa geográfica com fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador, a maior massa econômica do hemisfério. Não sem razão o presidente Richard Nixon declarou, durante a visita do general Emílio Garrastazu Médici a Washington, que “para onde for o Brasil irá toda a América Latina”. O grande jurista brasileiro Rui Barbosa, ao defender o princípio da igualdade entre os Estados, na Assembléia de Haia, em 1907, combateu firmemente o projeto dos Estados Unidos para a criação de uma Corte Permanente de Arbitragem, que privilegiava as grandes potências em detrimento dos países mais fracos. E ao defender a igualdade dos Estados soberanos, proclamou que “la souveraineté est la grande muraille de la patrie“. Citei-o no discurso que pronunciei, ao receber em 2009 o título de doutor honoris causa da UFBA, em Salvador. Conforme o próprio Rui Barbosa observou, reproduzindo Eduardo Prado, não se toma a sério a lei das nações, senão entre as potências cujas forças se equilibram. Esta lição devia pautar a estratégia de segurança e defesa do Brasil, sobretudo quando os Estados Unidos ampliavam e instalavam outras bases militares na Colômbia, penetrando a Amazônia, e a IV Frota navegava no Atlântico Sul, à margem das enormes jazidas de petróleo descobertas nas camadas pré-sal, em águas profundas, entre a costa do Espírito Santo e Santa Catarina.

Tais descobertas, ao longo da costa, inseriram o Brasil no mapa geopolítico do petróleo, eu disse na época, acrescentando que as ameaças existiam conquanto pudessem parecer remotas. E adverti que o perigo representado por uma grande potência, tecnologicamente superior, mas com enormes carências, sobretudo de energia, pode ser muito maior quando ela está perdendo a preeminência, e quer mantê-la, do que quando expande o seu império.

Quais as providências que o Brasil deveria ter tomado?

O Brasil devia estar preparado para enfrentar, no mar e em terra, os imensos desafios que se configuram, no século 21, a “era dos gigantes”, como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães a denominou, na qual os grandes espaços econômicos e geopolíticos serão os principais atores da política internacional. Si vis pacem, para bellum. Ou seja: Se queres a paz, prepara-te para a guerra.

No livro, o senhor diz que a mídia corporativa “nem sempre é confiável”. Quando ela é confiável?

Os jornais, rádios e televisões são confiáveis quando noticiam fatos que podemos comprovar e não informações plantadas por agentes dos serviços de inteligência. Daí é necessário – como faço – verificar todas as fontes, cruzá-las e analisar a sua plausibilidade. Quando jovem, trabalhei na imprensa; e como cientista político fui professor de Comunicação Política na PUC/RJ. Conheço relativamente bem – dado que estudo o tema há muitas décadas – como ocorre o processo de infiltração dos jornais e agências de notícias pela CIA e outros serviços de inteligência, e promovem as psy-ops, a guerra da desinformação e contrainformação, agora também desenvolvida nas mídias sociais.

Sua observação: a “democracia imposta pela força nunca seria democracia, mas uma fake democracy,” refere-se à suposta democracia americana, tendo em vista o domínio do capital financeiro e das grandes corporações industriais. Hoje, no Brasil, temos uma falsa democracia com o mesmo objetivo (alcançado). Trata-se do novo modelo exportado pelos EUA?

Sim, esse é o modelo de democracia que os Estados Unidos tratam de exportar, juntamente com o livre mercado, liberdade cambial e comércio multilateral, condições necessárias para o predomínio do grande capital financeiro, mais e mais internacionalizado. Mas os Estados Unidos são um país muito contraditório, devido às suas origens revolucionárias. Segundo as palavras de Karl Marx, “die größerenKapitaleschlagendaher die kleineren” (os grandes capitais esmagam os pequenos), uma vez que a concorrência se acirra em relação direta com o número e em relação inversa à grandeza dos capitais, que rivaliza e termina sempre com a derrota dos pequenos capitalistas cujas empresas ou afundam, quebram ou passam para as mãos dos vencedores, gerando o monopólio. É o bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos), de Thomas Hobbes – a lei da selva, o darwinismo econômico, social e político. O mercado, no qual os capitalistas fazem a conversão monetária do excedente econômico, sempre foi o campo de batalha onde somente os mais aptos, os mais fortes, podem sobreviver.

A partir do golpe parlamentar/jurídico/midiático no Brasil, nós vivemos o processo de passar de um regime democrático para outro, oligárquico e sob a “ditadura do capital financeiro”, segundo o professor Bresser Pereira. O que o senhor diz a respeito?

Em cada país, o processo de mutazione dello stato é diferente. O golpe, desfechado via Congresso-Judiciário-mídia ainda não se completou. A situação ainda é muito instável e volúvel. Além de fatores internos, muito depende de como a política internacional vai evoluir com a eleição nos Estados Unidos. De um modo ou de outro, a corrupção é inerente à república presidencialista, inspirada no modelo americano. O governo instituído com a derrubada da presidente Dilma Rousseff está essencialmente apodrecido e a perspectiva econômica, caso sejam implementadas as medidas neoliberais que pretende implantar, é de profunda recessão. Os capitais estrangeiros jamais afluiriam para país de onde não possam obter lucros.

No passado, sempre se tentou baixar medidas ultra recessivas aqui.

O marechal Humberto Castelo Branco, ao assumir o governo após o golpe de 1964, pretendeu também empreender iniciativas neoliberais almejando inclusive a privatização das empresas do Estado, mas teve de recuar e fazer maciços investimentos públicos a fim de recuperar a economia da recessão em que lançara o Brasil. Daí a ascensão ao governo do general Artur da Costa e Silva com uma política de desenvolvimento. A predominância dos interesses do capital financeiro, de um modo ou de outro, nunca deixou de existir, no Brasil.

Mas em décadas recentes esta situação tendeu a mudar

Sob o presidente Lula, o Brasil deu uma inflexão em sua política exterior no sentido de maior estreitamento das relações com a China e a Rússia e conquista dos mercados da América do Sul e África. Além do mais, reativou a indústria bélica, com a construção do submarino atômico e outros convencionais, em conexão com a França, a compra dos helicópteros da Rússia e dos jatos da Suécia, países que aceitaram transferir a tecnologia, o que os Estados Unidos não fazem. Esses e outros fatores, como a exploração do petróleo pré-sal sob o controle da Petrobrás, dentro de um contexto em que os Estados Unidos deflagraram outra guerra fria contra a Rússia, concorreram para que interesses estrangeiros, aliados a expressivo setor empresariado brasileiro promovesse, sorrateiramente, um golpe, conjugando a mídia, o Judiciário e o Congresso, no estilo das “revoluções coloridas”.

Seguindo a receita do manual de autoria do americano Gene Sharp?

Sim; conforme recomendado pelo professor Gene Sharp. Para ele, a luta não violenta é mais complexa e travada por vários meios, como a guerra psicológica, social, econômica e política, aplicados pela população e pelas instituições da sociedade. Esse processo ocorreu, de uma forma ou de outra, nos países da antiga União Soviética, como a Ucrânia. Nos países do Oriente Médio, não teve maior êxito, dado que a chamada “Primavera Árabe” resultou em guerras, terror, caos e catástrofes humanitárias. Esse, o panorama internacional que tratei de explicar em A Segunda Guerra Fria, publicado também em alemão (Der ZweiteWeltKrieg) pela editora Springer e, brevemente, em inglês, assim como em A Desordem Mundial.

E o suporte do governo americano e das ONGs conexas – de Soros, por exemplo –, proporcionados ao Instituto Millenium, ao grupo MBL etc. no golpe daqui?

Sim, o ataque ao Brasil não veio só de fora. Partiu também de dentro do seu próprio ventre. Repetiu-se o que o grande presidente Getúlio Vargas denunciou em 1954: “A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho”. Daí o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. A campanha começou com as demonstrações de protesto, em 2013, na modalidade desenhada pelo professor Gene Sharp, no seu manual Da Ditadura à Democracia traduzido para 24 idiomas e distribuído pela CIA e pelas ONGs financiadas ocultamente pelas fundações de George Soros, USAID e National Endowment for Democracy, dos Estados Unidos.

“A mudança de poder no Brasil não podia ser realizada sem uma intervenção externa”, disse há pouco, o senador Konstantin Kosachev, presidente do Conselho Internacional da Federação Russa. Para ele, uma das causas do regime change no Brasil foi a política soberana e independente que o país vinha desenvolvendo nos últimos anos e a disputa por recursos energéticos. Palavras ignoradas por Washington e pela velha mídia daqui.

Essa declaração, Washington ignorou. O governo instituído no Brasil, também. A mídia, idem. Porém, ninguém duvida que sem dinheiro de fora e de dentro – de parte do empresariado nacional – escorrendo, sub-repticiamente, por debaixo do pano e da mesa, para contas nos paraísos fiscais, o golpe via parlamentar, impulsionado pela mídia e pelo judiciário, não se efetivaria, não obstantes as condições e circunstâncias geradas dentro da república presidencialista, cuja essência, no Brasil como nos demais países da América Latina, bem como nos Estados Unidos, é a corrupção.

Na sua visão, o século XXI será (ou já é) o século chinês?

É possível. Mas não será unipolar. Os Estados Unidos ainda serão por muitas décadas o principal ator. E a Rússia, como fênix, ressurgiu dos escombros da União Soviética e demonstrou que continua uma superpotência e pode deter e conter a ditadura global, isto é, a ditadura do capital financeiro que os Estados Unidos intentam implantar com o rótulo de exportação da democracia.

[1] Sobre “negabilidade plausível”, ver 21/9/2010. “Blackwater & Co. – A ‘negabilidade total‘”, nota 1 [NdaVV].

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

SAGAZ!