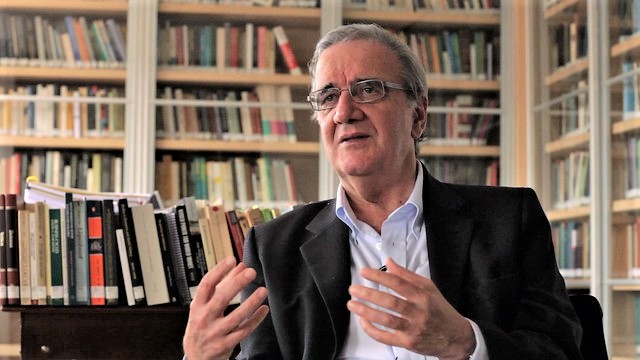

Belluzzo: o que se espera de um país frente à crise?

Salvar trabalhadores do colapso econômico exige medidas não ortodoxas. Com poder de suportar riscos, Estado pode garantir Renda Cidadã, estatizar produção de bens essenciais como respiradores e preparar volta por cima. Tudo o que Bolsonaro não fará…

Publicado 20/04/2020 às 18:54 - Atualizado 16/06/2020 às 13:15

Entrevista ao IHU Online

Apesar de a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 ter uma natureza diferente de outras grandes crises da história, como a de 1929 e a de 2008, todas compartilham uma “determinada estrutura de relações” que as torna iguais, diz o economista Luiz Gonzaga Belluzzo à IHU On-Line. “A semelhança deve ser perscrutada na observação da estrutura de relações das economias capitalistas e em sua dinâmica. Estamos falando de economias de mercado monetárias-capitalistas. Trata-se de um sistema complexo de relações e interdependências, assentado na divisão do trabalho e separação de funções”, afirma. Ao mesmo tempo, complementa, a crise pandêmica é diferente das demais porque toda a estrutura que envolve a demanda e a oferta ao longo das cadeias mercantis foi afetada, por isso “os agentes hesitam em gastar porque correm o risco de não receber”. Uma das pontas dessa cadeia, “os trabalhadores, assalariados ou informais, são o grupo de risco da pandemia econômica”, assegura.

Nesta entrevista, concedida por e-mail, o economista é categórico ao apresentar soluções para enfrentar a crise gerada pela pandemia. “Em uma situação como esta, os governos não podem hesitar. Os Bancos Centrais e os Tesouros Nacionais têm que abandonar as regras que ordenam suas relações em tempos de ‘normalidade’”. Na prática, isso significa que “os governos têm que engolir o estoque de dívida privada e expelir uma montanha de títulos públicos para garantir a missão monetária que vai sustentar o gasto público”. E adverte: “Não tem jeito. A crise dos mercados é a crise dos bancos, a crise dos bancos é a crise de crédito. A crise de crédito é a crise do gasto. E a crise do gasto é a crise da renda e do emprego”.

Até o momento, menciona, as medidas emergenciais anunciadas pelo governo federal e as dificuldades que as pessoas estão enfrentando para ter acesso aos R$ 600,00 mostram “a distância do Estado em relação aos seus cidadãos”. Na avaliação do economista, a “gravidade da crise” atual e a “ruptura das cadeias de produção e de serviços recomendariam uma atitude mais drástica” do Estado brasileiro, como “a garantia dos empregos e a manutenção dos salários”. Ao contrário dessas medidas, lamenta, “estou observando propostas de corte de salário”. Além disso, salienta, “discutem no Congresso a Carteira Verde-Amarela a pretexto de facilitar a criação de empregos, a mesma cantilena da reforma trabalhista, ou seja, enfraquecer a proteção dos trabalhadores para estimular os empresários a contratar. Aqui surge uma contradição entre o interesse individual, particular de cada empresário, e o funcionamento da economia como um todo”.

Favorável a políticas públicas que garantam a renda dos trabalhadores e evitem os cortes de salários, Belluzzo defende que a “ação do Estado deve se prolongar até o ponto em que as empresas retomem as atividades e os bancos ganhem confiança para expandir o crédito, estimulando o circuito de formação da renda do emprego. Quanto mais sólida e efetiva for a intervenção do Estado, mediante o financiamento monetário e o gasto fiscal, mais rápida e consistente será a retomada”.

De acordo com o economista, o desafio para superar a crise econômica nos próximos meses perpassa por responder a seguinte questão: “Que país se espera?”

Luiz Gonzaga Belluzzo é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP, mestre em Economia Industrial pelo Instituto Latino-Americano e Caribenho de Planejamento Econômico e Social – Ilpes/Cepal e doutor em Economia pela Universidade de Campinas – Unicamp. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. É um dos fundadores da Faculdades de Campinas – Facamp, onde é professor. É autor de Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo (São Paulo: Facamp-Editora Contracorrente, 2017), Capital e suas metamorfoses (São Paulo: Unesp, 2013), Os antecedentes da tormenta: origens da crise global (Campinas: Facamp, 2009), Temporalidade da Riqueza – Teoria da Dinâmica e Financeirização do Capitalismo (Campinas: Oficinas Gráficas da Unicamp, 2000), entre outras obras.

Confira a entrevista

As crises econômica e financeira em função da pandemia de Covid-19 se assemelham a alguma outra na história mundial? Experiências de crises passadas servem de direcionamento para enfrentar a nova crise global?

A crise do coronavírus tem semelhanças e diferenças com as crises anteriores. A semelhança deve ser perscrutada na observação da estrutura de relações das economias capitalistas e em sua dinâmica. Estamos falando de economias de mercado monetárias-capitalistas. Trata-se de um sistema complexo de relações e interdependências, assentado na divisão do trabalho e separação de funções. Na linguagem comum e corrente usamos a expressão “a Ford pertence ao ramo automobilístico”. Pois, a Ford para montar seus automóveis e caminhões precisa de peças, componentes e equipamentos produzidos por empresas de autopeças e de bens de capital. Esse exemplo pode ser estendido para todos os setores e subsetores da economia.

As relações de intercâmbio entre as empresas nos diversos ramos são realizadas mediante o pagamento em dinheiro. Em um sistema de divisão do trabalho muito avançada, como observamos nas economias contemporâneas, não é admissível a troca de mercadorias por mercadorias. Aqui entra um outro elemento fundamental. Para produzir todas essas mercadorias e negociá-las nos mercados, as empresas precisam contratar trabalhadores para mover seus equipamentos. Os salários desses trabalhadores são pagos em dinheiro. Em ambas as situações, há previsibilidade de fluxo monetário entre as partes, o que alimenta expectativas e estabelece premissas para planos presentes e futuros de consumo, investimento e poupança.

Vamos imaginar que o processo de produção vai começar no momento X. Está tudo parado e o sistema de produção e de relações salariais e empresariais vai dar a partida, lembrando que os participantes do jogo só aceitam dinheiro pela venda de suas mercadorias.

Esse sistema complexo, em sua evolução, criou uma forma interessante de criar dinheiro para dar início ao jogo do mercado. Os bancos já existiam antes do capitalismo completar o seu organismo com a revolução industrial. Os grandes banqueiros eram especializados em financiar os reis, príncipes e suas intermináveis guerras.

Dinheiro: a argamassa das relações nas economias capitalistas

Com o avanço do comércio, a dissolução dos nexos de dependência pessoal do feudalismo e o surgimento dos trabalhadores livres e assalariados, o dinheiro criado pelos bancos foi adquirindo um caráter universal, ou seja, deve ser aceito em todas as negociações, transações e, sobretudo, na marcação do valor da riqueza registrada nos balanços. Não só as mercadorias têm que receber o carimbo monetário, mas a situação patrimonial, devedora ou credora das empresas e bancos deve estar registrada nos balanços. Nesse caso, o dinheiro aparece em sua função de reserva de valor, forma geral da riqueza.

O dinheiro é argamassa das relações nas economias capitalistas. O mercado só funciona quando esse senhor dos destinos permite a circulação das mercadorias, dos ativos e chancela o valor da riqueza.

Os “fluxos de crédito” promovem contínuas mudanças na composição nos estoques de riqueza. São íntimas as relações entre o avanço do sistema de crédito e a acumulação de títulos que representam direitos sobre a renda e a riqueza. Gerado ao longo de vários ciclos de dinheiro de crédito, esse estoque de certificados de propriedade (ações) e títulos de dívida (direitos à renda e à expropriação) é avaliado diariamente nos mercados organizados. Essa avaliação depende fundamentalmente das expectativas dos agentes do mercado. E essas expectativas não têm fundamentos, mas flutuam conforme as ondas de otimismo e pessimismo ou, se quiserem, conforme a alternância entre ganância e medo.

Crise do coronavírus

Na crise do coronavírus, os mercados financeiros perderam a capacidade de avaliar o preço dos ativos. O medo esmagou a ganância. Nos momentos de “crise de liquidez”, os portfólios se precipitam em massa para o ativo que encarna no imaginário social e na prática dos agentes privados a forma geral da riqueza. No entanto, se todos correm para a liquidez, poucos conseguem. Na dança das cadeiras, muitos ficam sem assento. Só o provimento de liquidez pelo Banco Central salva.

Salva, mas acentua a “preferência pela liquidez” dos bancos, empresas e famílias, impulsionando as divergências entre a expansão da riqueza financeira e o gasto produtivo na formação da renda. Isso sugere que na saída da crise, a política de expansão monetária vai necessitar o auxílio do gasto fiscal para aplacar o medo e ressuscitar a ganância dos bancos e empresas.

Na verdade, ninguém existe sem o dinheiro, nem os empresários e muito menos seus empregados. Uma empresa ou um trabalhador que não conseguem ganhar dinheiro são inexistentes socialmente. Os homens e mulheres de carne e osso que dão suporte a essas funções monetárias continuam existindo, mas sem condições de prover a sua sobrevivência ou subsistência.

O Estado é o senhor da moeda

Assim, no capitalismo, o dinheiro é uma instituição social fundamental que só pode ser concebida e administrada no âmbito da Soberania do Estado, assim como o monopólio da violência (polícia e forças armadas) e a prerrogativa de impostos.

O Estado é o senhor da moeda, mas os bancos, sob a supervisão e o controle do Banco Central, são incumbidos da criação monetária mediante operações de crédito, o que permite a antecipação de expectativas futuras de produção e emprego, em virtude da tomada de risco pelos devedores, amparada na capacidade de alavancagem da atividade bancária.

Bancos são o marketplace financeiro

Em tempos de comércio eletrônico, os bancos são o “marketplace financeiro”, pois conectam, com a vantagem de poder emprestar mais do que arrecadam, poupadores e tomadores de recursos que nunca se encontrariam. Para isso tomam risco dos recursos emprestados e se remuneram a partir dessa “conexão”. Por que isso é assim? Assim é, porque em sua dimensão monetária, o capitalismo revela o indissociável contubérnio entre o Universal e o Particular, entre o Estado e o Mercado, entre a Comunidade e o Indivíduo. O dinheiro não pode ser criado e entrar em circulação sem a benção do Estado e a unção das relações de propriedade, as relações débito-crédito. A criação monetária executada pelos bancos sob a supervisão do Estado reforça as relações de propriedade: o banco credor empresta exercendo a função de agente privado do valor universal. O devedor exercita seus direitos usufruindo o valor universal como proprietário privado. Se não pagar a dívida, o agente privado do valor universal pode expropriar o devedor de sua propriedade.

Ao administrar o crédito e, portanto, a criação de moeda, os bancos ganham a prerrogativa de abastecer as necessidades de liquidez da economia. Isso impõe as regras de gestão monetária: a moeda de crédito, ao mesmo tempo em que transforma os bancos em emissores de meios de pagamento, também concede uma centralidade incontornável ao Banco Central, sendo que a exemplo dos salários e outras despesas citadas acima nas relações de intercâmbio entre as empresas citadas no início do texto, o abastecimento das necessidades de liquidez da economia é entendido como previsível por diversos agentes dessa cadeia relacional, ou seja, empregados, empregadores, fornecedores, clientes, pois apesar de integrados, os fluxos de negócios geram, naturalmente, descasamentos monetários entre as partes do circuito, recorrentemente abastecido pelos bancos para que a circulação da moeda não seja interrompida.

O Banco Central estabelece as mediações entre os bancos privados e a soberania monetária do Estado. O Banco Central cuida de regular as delicadas relações entre as duas naturezas da moeda: 1) a moeda como bem público – ou seja, referência “confiável” para as decisões de endividamento destinado a prover moeda às relações de intercâmbio, ao consumo e ao investimento; e 2) sua “outra” natureza, a de objeto do enriquecimento privado.

Bem público e enriquecimento privado

A divergência de opinião em torno da independência dos Bancos Centrais e das regras adequadas de gestão monetária refletem a dupla e contraditória natureza do dinheiro nas economias capitalistas. O dinheiro é simultaneamente um bem público e objeto de enriquecimento privado. Enquanto “bem público”, referência para os atos de produção e intercâmbio de mercadorias, bem como para a avaliação da riqueza e das dívidas, o dinheiro deve estar sujeito a normas de emissão e circulação que garantam a reafirmação de sua universalidade como padrão de preços, meio de pagamento e reserva de valor.

Numa economia monetária, o enriquecimento privado só pode ser buscado mediante a produção de mercadorias ou a posse de ativos que dão direito a rendimentos futuros. Trata-se de uma aposta, em condições de incerteza, na possibilidade dessas formas “particulares” de riqueza preservarem o valor no momento de sua conversão para a forma “geral”, o dinheiro.

Em todas as crises ocorre uma desarticulação dos nexos monetários. O mercado, ou seja, o circuito de transações entre empresas e empresas, empresas e trabalhadores e, sobretudo, entre bancos, empresas e consumidores, deixa de funcionar. Os trabalhadores são dispensados, as empresas não recebem umas das outras e deixam de pagar o serviço das dívidas com os bancos.

Crises diferentes e iguais

Vamos conversar sobre outras crises diferentes, mas iguais. Em 1929, o gatilho da Grande Depressão foi o colapso da Bolsa de Valores de Nova York determinado por uma tentativa do Federal Reserve de cessar a supervalorização das ações estimulada por uma expansão frenética do crédito, gerando expectativas não consistentes sobre o valor de mercado das empresas, algo muito parecido com 2008, por meio de instrumentos de mercados de capitais.

Os bancos comerciais mandavam brasa no financiamento da compra de ações – a chamada alavancagem – e isso foi acompanhado pelas demais instituições financeiras não bancárias, tais como bancos de investimento, associações de poupança e empréstimo, fundos de pensão.

Crise de 29

Franklin Delano Roosevelt assumiu o governo dos Estados Unidos quando a depressão de 1929 andava brava. A derrocada financeira foi enfrentada com o Emergency Bank Bill de 9 de março de 1933 e pelo Glass-Steagall Act de junho do mesmo ano. Esses dois instrumentos legais permitiram um maior controle do Federal Reserve sobre o sistema bancário. Roosevelt facilitou o refinanciamento dos débitos das empresas, sobretudo da imensa massa de dívidas dos agricultores, estrangulados pela queda de preços. O New Deal utilizou a Reconstruction Finance Corporation, criada por Hoover em janeiro de 1932, para promover a reestruturação do sistema bancário e financeiro. Roosevelt impôs a separação entre os bancos comerciais e de investimento, criou a garantia de depósitos bancários, proibiu o pagamento de juros sobre depósitos à vista e estabeleceu tetos no pagamento de juros para os depósitos a prazo (o Regulamento Q sobreviveu até 1965).

Crise de 2008

No último ciclo de exuberância financeira, que culminou na crise de 2008, também foi ampla e irrestrita a utilização das técnicas de alavancagem e de assunção de riscos com o propósito de elevar os rendimentos das carteiras em um ambiente de taxas de juros reduzidas. Isso favoreceu a concentração da massa de ativos mobiliários em um número reduzido de instituições financeiras grandes demais para falir. Os administradores dessas instituições ganharam poder na definição de estratégias de utilização das “poupanças” das famílias e dos lucros acumulados pelas empresas, assim como no direcionamento do crédito, porém com um efeito de contágio muito superior a 1929.

Na esfera internacional, a abertura das contas de capital suscitou a disseminação dos regimes de taxas de câmbio flutuantes, que ampliaram o papel de “ativos financeiros” das moedas nacionais, não raro em detrimento de sua dimensão de preço relativo entre importações e exportações.

Na esteira da liberalização das contas de capital e da desregulamentação, as grandes instituições construíram uma teia de relações “internacionalizadas” de débito-crédito entre bancos de depósito, bancos de investimento e investidores institucionais. O avanço dessas inter-relações foi respaldado pela expansão do mercado interbancário global e pelo aperfeiçoamento dos sistemas de pagamentos.

Os bancos de investimento e os demais bancos “sombra” aproximaram-se das funções monetárias dos bancos comerciais, abastecendo seu funding [financiamento] com passivos nos “mercados atacadistas de dinheiro” (“Wholesale Money Markets“), amparados nas aplicações de curto prazo de empresas e famílias. Não por acaso, nos anos 2000 a dívida intrafinanceira, como proporção do PIB americano, cresceu mais rapidamente do que o endividamento das famílias e das empresas. A “endogeinização” da criação monetária mediante a expansão do crédito chegou à perfeição em suas relações com o crescimento do estoque de quase-moedas abrigado nos “money markets funds” [fundo do mercado monetário]. Esses fenômenos correspondem ao que Marx designou “controle privado da riqueza social”, fenômeno que se realiza no movimento de expansão do sistema capitalista.

Essa socialização da riqueza significa não apenas que o crédito permite o aumento das escalas produtivas, da massa de trabalhadores reunidos sob o comando de um só capitalista. Significa mais que isso: os capitais individuais passam a ser mais interdependentes e “solidários” no sistema de crédito e, portanto, mais sujeitos a episódio de crise sistêmica. A “separação” entre o capital em funções (produtivo) e o capital a juros (capital-propriedade) promove a subordinação “solidária” do capital produtivo à sua forma mais “desencarnada”.

Crise atual é a crise da demanda e da oferta

A pandemia e o afastamento social provocaram o rompimento abrupto dos nexos monetários, tornando sem efeito todas as estruturas de financiamento voltadas à antecipação de expectativas futuras de negócios e renda, insisto, monetários, que sustentam as relações de oferta-demanda entre bancos, empresas, trabalhadores assalariados e prestadores de serviço autônomos.

Tal ruptura se manifesta no desarranjo dos nexos empresariais e trabalhistas de demanda e oferta ao longo das cadeias mercantis. Os agentes hesitam em gastar porque correm o risco de não receber. Acentuei demanda e oferta porque corre por aí, nas bocas dos economistas ortodoxos, que a crise do coronavírus é uma crise “do lado da oferta”. Mais uma bobagem. A ruptura dos nexos mercantis é uma desgraça totalitária, envolve gregos, troianos e cartagineses, além de romanos distraídos.

A separação entre o “lado da demanda” e o “lado da oferta” só pode ser concebida no âmbito microeconômico, ou seja, no comportamento de uma empresa individual. Aí, faz sentido pensar nas condições de oferta, de um lado e de demanda, de outro, com curvas separadas que se cruzam para determinar o preço de equilíbrio.

Nada valem os modelos de equilíbrio geral que transpõem essa concepção microeconômica para a “economia como um todo” (assim Keynes qualificou o seu tratamento do que hoje se chama macroeconomia). O equívoco fundamental dos modelos de equilíbrio geral é a pretensão de transpor para o conjunto das relações mercantis, a totalidade em movimento, a situação de uma empresa individual, ignorando as próprias expectativas de todos os agentes, o que interfere em suas decisões, notadamente de aversão à perda, o que torna a busca por liquidez desproporcional, prejudicando ainda mais as relações setoriais, em prejuízo, provavelmente, daqueles com menor proteção.

O senhor tem dito que medidas convencionais não serão mais suficientes para resolver a crise atual. O que seriam medidas não convencionais? Pode dar exemplos?

O importante é compreender a natureza do circuito gasto-emprego-renda. Não adianta dizer que a crise é diferente. Ela é diferente, mas é igual, ou seja, é a crise de uma determinada estrutura de relações. Essas crises emergem nas pequenas recessões, nas Grandes Depressões. Essa é diferente porque a vulneração veio por uma desarticulação brutal das relações de produção e dos nexos mercantis – sobretudo das relações salariais. Os trabalhadores, assalariados ou informais, são o grupo de risco da pandemia econômica.

Em uma situação como esta, os governos não podem hesitar. Os Bancos Centrais e os Tesouros Nacionais têm que abandonar as regras que ordenam suas relações em tempos de “normalidade”. Nesses tempos de normalidade os bancos emprestam para as empresas e para os cidadãos na quase certeza de recuperação do valor emprestado, acrescido da taxa de juros.

Certamente há o risco de inadimplência. Cabe aos bancos avaliar a “credibilidade” dos clientes, o que não acontece em movimentos como o atual, no qual a liquidez vem sendo oferecida aos bancos, mas esses têm aversão total à tomada pelo risco pela incapacidade de avaliação da “credibilidade” dos clientes, em especial empresas. Dessa forma, compreender que há um ambiente de anormalidade é fundamental para que o regulador garanta que ocorrerá redução do risco sistêmico da economia, o que envolve a tomada de risco direto por parte do Estado, notadamente para substituir aqueles com menor proteção, como é o caso de médias e pequenas empresas.

Alguns têm defendido a ideia de emitir moeda e esquecer o ajuste fiscal para fazer o dinheiro chegar a quem precisa. Essas são medidas viáveis? Quais as consequências?

Diante do colapso das relações de mercado, os Bancos Centrais são compelidos a tomar medidas de provimento de liquidez e de capitalização dos bancos encalacrados em créditos irrecuperáveis.

Os governos têm que engolir o estoque de dívida privada e expelir uma montanha de títulos públicos para garantir a missão monetária que vai sustentar o gasto público. Há que ponderar que a ausência de ações de socorro também implicará na queda da arrecadação futura e isso não terá efeito apenas sobre gasto, mas sobre seu financiamento.

Socorro em tempos de crise

Não tem jeito. A crise dos mercados é a crise dos bancos, a crise dos bancos é a crise de crédito. A crise de crédito é a crise do gasto. E a crise do gasto é a crise da renda e do emprego.

A rede de pagamentos formada pelo sistema bancário é crucial para o funcionamento adequado dos mercados. Ela se constitui na infraestrutura que facilita o “clearing” e a liquidação de operações entre os protagonistas da economia monetária. A preservação dessas instituições, que estão na base do sistema de provimento de liquidez e de pagamentos, justifica as intervenções de última instância dos bancos centrais, sob pena de uma crise de liquidez se transformar numa crise de crédito com efeitos desastrosos sobre a chamada “economia real”.

Na ausência de um socorro tempestivo dos bancos centrais, a propagação do pânico ameaça levar à ruptura do sistema de pagamentos. Quando se acentua a percepção de que há risco de insolvência dos devedores – como é o caso da massa de créditos criada no período anterior à pandemia, as intervenções dos Bancos Centrais não podem falhar. Se hesitarem, é provável que impeçam imediatamente uma crise de liquidez, mas isso não é suficiente para evitar a contração do crédito.

Em artigo recente, o senhor disse que o enfrentamento da crise global precisará ir além do gasto público emergencial e, portanto, é preciso “associar a injeção de recursos públicos ao planejamento econômico de longo prazo”. No cenário global, e no brasileiro em particular, o que isso significa, concretamente?

Eu disse que não bastam as políticas keynesianas. Estamos vivendo uma situação de economia de guerra: o inimigo é invisível e está em nosso território. A maioria da população tem mesmo que ficar em casa. Mas esta economia de guerra supõe a mobilização dos que receberam a missão de garantir a segurança dos cidadãos e do país.

Na Segunda Guerra, o presidente Getúlio Vargas constituiu a Comissão de Mobilização Econômica sob o comando de João Alberto [Lins de Barros]. Essa comissão foi incumbida de regular a produção, as exportações e importações, os transportes, a circulação de mercadorias.

Indagado a respeito da produção de respiradores, um executivo ligado ao setor do aço declarou: “É muito ego envolvido. Todo mundo quer ser o dono da solução e nada acontece…”.

Para vencer a egolatria, o governo brasileiro deveria constituir Comitês de Coordenação Econômica compostos por oficiais das Forças Armadas, trabalhadores, empresários, profissionais da área da saúde e outros, como engenheiros de produção, especialistas em logística, com o objetivo de se discutir, inclusive, que medidas deverão ser adotadas, no longo prazo, para impedir processos de proliferação viral que estamos presenciando e alternativas que permitam melhor conhecer a população brasileira.

Desafios do presente e do futuro

Um dos maiores desafios hoje para entrega da assistência de R$ 600,00 é identificar a existência dos possíveis beneficiários, o que mostra a distância do Estado em relação aos seus cidadãos. Não se trata apenas de gastar mais, mas melhor e direcionado. Acredito que a discussão atual que trata da redução do Estado não leva em consideração uma questão fundamental: como gastar menos, com mais eficiência, controle e abrangência?

Quanto aos aspectos voltados à produção e competitividade, cabe-nos também entender quais foram os principais obstáculos existentes e desenvolver um plano que oferecerá maior autonomia ao país na sua capacidade de atender sua população, seja no aspecto de produção, distribuição e investimento em ciência e tecnologia. Que país se espera?

A crise também tem evidenciado a dependência de vários países da economia chinesa, e ressurge o questionamento sobre a eficácia desses países ficarem reféns de poucos ou de um único país. Que cenários vislumbra para esse tipo de relação pós-pandemia?

Estamos falando das consequências da globalização. Filhas diletas da aceleração do tempo e do encurtamento do espaço, a globalização financeira e a deslocalização produtiva promoveram, sim, a maior interdependência entre os mercados, mas levaram à exasperação os desencontros entre as estratégias da grande empresa transnacional e os espaços jurídico-políticos nacionais. Os espaços nacionais que abrigavam estruturas industriais integradas sofreram os efeitos da dispersão da capacidade de produção nas ditas cadeias globais de valor. Isso suscitou a desintegração social promovida pela aceleração dos tempos de produção e pela desconsideração do espaço onde vivem e sobrevivem as pessoas de carne e osso, com seus direitos garantidos pelos Estados Nacionais.

A história parece informar que em seu movimento de expansão, o capitalismo promove transformações financeiras, tecnológicas, patrimoniais e espaciais. O chamado “modelo chinês” tem uma relação simbiótica com os abalos tectônicos nas esferas produtiva, financeira e no comércio mundial, abalos que sacodem o planeta desde os anos 80 do século XX.

Jogo global

O jogo global é jogado entre a desregulamentação financeira e as novas formas de concorrência, escoltadas pela reorganização da grande empresa. Isso ensejou, ao mesmo tempo, o êxodo da manufatura para as regiões de baixos salários, a reafirmação do papel do dólar como moeda reserva e a centralidade do mercado financeiro americano, líquido e profundo.

A metástase do sistema empresarial da tríade desenvolvida – particularmente dos Estados Unidos e do Japão – determinou uma impressionante mutação na distribuição espacial da manufatura e na composição dos fluxos de comércio.

China no jogo global

A China executou estratégias nacionais que definiram as políticas de absorção de tecnologia com excepcionais ganhos de escala e de escopo, adensamento das cadeias industriais e crescimento das exportações. A gestão chinesa conseguiu administrar uma combinação favorável entre câmbio real competitivo, juros baixos e acumulação de reservas, acompanhada da formação de redes domésticas entre as montadoras e os fornecedores de peças, componentes, equipamentos, sistemas de logística.

Nessa caminhada, a China cuidou, ademais, dos investimentos em infraestrutura e utilizou as empresas públicas como plataformas destinadas a apoiar a constituição de grandes conglomerados industriais preparados para a batalha da concorrência global.

No livro China versus Ocidente (China vs West), o economista russo Ivan Tselichtchev estuda o formidável avanço da economia chinesa. Diz ele: entre 2001 e 2009, o novo gigante econômico apresentou um crescimento de 136,8% da produção manufatureira (calculada pelo valor adicionado, em dólares de 2005). Medido em dólares correntes, o valor adicionado manufatureiro atingiu US$ 2,05 trilhões, ou seja 21,2% da produção mundial. Os Estados Unidos ocuparam o segundo lugar: US$ 1,78 trilhões, ou seja, 18,4% do total mundial.

O desempenho das exportações chinesas de manufaturados também é impressionante. Tselichtchev mostra que a China não só lidera as exportações de manufaturados, mas também se empenha em avançar na graduação tecnológica dos produtos que compõem a sua pauta de vendas ao exterior. Em 2009, a participação de bens de capital e de equipamentos de transporte no total das exportações chegou a 49,2% contra 30,2% em 1999, enquanto vestuário caiu de 15,4% para 8,95%.

Na pandemia, a concentração industrial-manufatureira na China foi escancarada pelo episódio de compras de máscaras dos Estados Unidos. A 3M, grande empresa americana, produz essas máscaras no Império do Meio.

O sistema financeiro chinês, sabem todos, é relativamente “primitivo” e especializado no abastecimento de crédito subsidiado e barato às empresas e aos setores “escolhidos” como prioritários pelas políticas industriais. O circuito virtuoso ia do financiamento do investimento, do investimento para a produtividade, da produtividade para as exportações, daí para os lucros.

A China sofreu o primeiro baque na crise do coronavírus, mas a volta às atividades foi relativamente rápida e sua estrutura industrial já está pronta para abastecer o mundo de máscaras e respiradores.

Como o senhor interpreta a crítica do presidente do Banco do Brasil aos recursos que estão sendo utilizados pelos governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia, mais especificamente quando ele diz: “Governadores e prefeitos deveriam cair na real, pois impedem a atividade econômica e oferecem esmolas, com o dinheiro alheio, em troca, e esmolas atenuam o problema, mas não o resolvem”? Qual é o papel do Estado numa crise emergencial?

Além de enfrentar a crise, os brasileiros têm que suportar o vendaval de tolices disparadas pelos que ocupam cargos importantes no governo e em suas empresas. Os prefeitos e governadores cumprem o seu dever ao impor a quarentena e o fechamento dos negócios. Dinheiro alheio? O dinheiro para os desassistidos e precários está sendo produzido pelo Estado, o único agente, em operação no mercado, dotado da capacidade de emitir moeda e garantir a sobrevivência dos mais frágeis. Já expliquei isso ao responder a primeira pergunta. É assustador observar que uma pessoa tão despreparada possa ocupar a presidência do maior banco brasileiro.

Esses senhores do governo estão a praticar de forma precária e primitiva o jogo “amigo-inimigo”. O presidente do Banco do Brasil quer agradar o chefe, hostilizando governadores e prefeitos. Essa atitude também orienta a equipe econômica na oposição ao pacote em processo de votação que, corretamente, pretende conceder aos estados e municípios ressarcimentos para compensar a violenta queda de receitas tributárias.

A equipe econômica argumenta que os estados e municípios precisam cumprir o ajuste fiscal e cortar despesas. Só no hospício em que se transformou a administração da economia brasileira, alguém poderia aventar essas razões. Eles temem que as medidas possam ser estendidas. No entanto, a situação fiscal dos estados já estava comprometida pelo ajuste fiscal de Joaquim Levy. Os Estados estavam literalmente quebrados, até porque não dispõem das mesmas prerrogativas fiscais e monetárias do Estado central, que detém a soberania monetária.

A soberania monetária é relativa porque o Brasil administra uma moeda não conversível e isso vai exigir medidas de controle do fluxo de capitais, como tem sido recomendado pelo Fundo Monetário Internacional – FMI. A crise deixou expostas as falhas do sistema monetário-financeiro internacional guiado pela supremacia do dólar e sujeito aos humores dos movimentos de capitais.

O senhor tem mencionado exemplos de países como a Espanha, que estão estatizando empresas para enfrentar a crise. A Espanha estatizou hospitais e a Itália estuda a possibilidade de estatizar a Alitalia. Este é um caminho para o Brasil? Por quê? Que empresas poderiam ser estatizadas?

Na crise de 2008, os Estados Unidos estatizaram provisoriamente a General Motors e a Ford para evitar a falência dessas empresas. Recentemente, o governo alemão estatizou empresas de alta tecnologia para impedir a venda para os chineses.

O Roosevelt Institute publicou recentemente um texto sobre a crise do coronavírus. O trabalho de Joshua Mason estabelece um paralelo entre a situação de hoje e a atuação do Estado americano na Segunda Guerra. Vou reproduzir sem aspas.

Durante a guerra, a maior parte da produção militar continuou a ser realizada por empresas privadas com contratos com o governo. Apenas casos excepcionais foram administrados por agentes públicos. No entanto, a maior parte dos investimentos foi realizada pelo governo federal.

Em resposta à crise do coronavírus, poderíamos esperar uma divisão semelhante do trabalho entre o público e o privado. Não há razão para esperar que o governo assuma a distribuição rotineira da maioria dos bens e serviços.

Mas, quando as expansões de capacidade são necessárias, o governo deve assumir um papel muito mais direto. É extremamente improvável, por exemplo, que o sistema de preços possa motivar as empresas a construir novos leitos hospitalares na escala que uma crise de saúde pública como o coronavírus pode exigir.

O Estado pode suportar riscos que o setor privado não pode. Uma das principais razões pelas quais o setor privado não estava disposto a expandir a capacidade de produção militar durante a Segunda Guerra Mundial – e pode ser igualmente relutante em expandir a capacidade nos setores que precisamos estimular hoje – foi a grande incerteza sobre as condições futuras.

O desemprego tem aumentado no país por conta da pandemia de Covid-19. Como avalia as medidas emergenciais adotadas pelo governo para manter parte da renda e o emprego dos brasileiros?

A gravidade da crise e a ruptura das cadeias de produção e de serviços recomendaria uma atitude mais drástica: a garantia dos empregos e a manutenção dos salários. Isso deveria ser acompanhado da coordenação e planejamento na área de transportes e de sustentação da oferta de alimentos, medicamentos e produtos de higiene e limpeza.

Estou observando propostas de corte de salários. Minha avaliação é negativa. Discutem no Congresso a Carteira Verde-Amarela a pretexto de facilitar a criação de empregos, a mesma cantilena da reforma trabalhista, ou seja, enfraquecer a proteção dos trabalhadores para estimular os empresários a contratar. Aqui surge uma contradição entre o interesse individual, particular de cada empresário, e o funcionamento da economia como um todo.

Se um empresário consegue reduzir o custo do trabalho, certamente ele aumentará sua margem de lucro, mas se todos fizerem o mesmo, a massa de salários, ou seja, o poder de compra da maioria da população vai declinar substancialmente. Como dizia Henry Ford, os custos caem, mas a demanda pela produção das empresas também se reduz. É a falácia da composição que habitualmente contamina o pensamento dos liberais.

O governo teria condições de fazer mais do que está fazendo no momento? O que ainda poderia ser feito para socorrer empresas, manter a renda e os empregos dos trabalhadores e ajudar os trabalhadores informais?

Vamos começar com as ações do governo. Depois de falar dos trabalhadores informais, vou retomar o tema da ação monetária e fiscal do governo.

O Orçamento de Guerra em tramitação no Senado está sofrendo resistências, sobretudo no que se refere à autorização para o Banco Central comprar as dívidas das empresas abrigadas nas carteiras dos bancos privados. Outro dia eu chamei essa operação de limpeza do passado. Limpar o passado para preparar o futuro. Sem a limpeza do passado, não há perspectiva de futuro. É claro que isso envolve o estabelecimento de critérios para a compra das dívidas, ou seja, das carteiras abrigadas nos balanços dos bancos. Os títulos têm que ser adquiridos pelo valor de face para evitar uma disparada das taxas de juros. Na verdade, na situação atual, a atuação do Banco Central para adquirir ativos de dívida e direitos creditórios afetará necessariamente a determinação das taxas de juros.

Há quem se apegue à ideia da perversidade dos bancos e demais instituições financeiras para combater a compra do estoque de dívida das empresas nos bancos. Mas é imprescindível ter presente que uma degradação muito pronunciada no valor desses ativos vai desarticular todo o sistema de crédito, isto é, os bancos privados vão fugir da oferta de crédito como o diabo foge da cruz. O circuito crédito-gasto-formação da renda encolhe de forma dramática e destrutiva. As empresas não faturam, não pagam os fornecedores, não recebem dos clientes e os trabalhadores ficam a ver navios: são dispensados e não recebem os salários. E esse processo é cumulativo. Como foi dito acima, quanto mais cai, mais afunda.

O grupo de risco da pandemia econômica

Vou repetir: o grupo de risco da pandemia econômica é constituído pelos assalariados, pelos informais e trabalhadores precarizados. As políticas de garantia de renda devem ser amplas e descartar cortes de salários, mesmo porque a manutenção dos rendimentos vai assegurar uma saída mais rápida e segura da crise. A ação do Estado deve se prolongar até o ponto em que as empresas retomem as atividades e os bancos ganhem confiança para expandir o crédito, estimulando o circuito de formação da renda do emprego. Quanto mais sólida e efetiva for a intervenção do Estado, mediante o financiamento monetário e o gasto fiscal, mais rápida e consistente será a retomada.

O senhor já declarou que os norte-americanos estão sendo muito mais efetivos no enfrentamento da crise atual. Que diferenças há no modo como os EUA e o Brasil estão enfrentando a crise? O Brasil tem condições de fazer o que os EUA estão fazendo, considerando suas diferenças econômicas?

Os americanos são muito pragmáticos. Na quinta-feira, 9 de abril, o Federal Reserve prometeu despejar mais 2,3 trilhões de dólares para comprar títulos e direitos creditórios para desobstruir a oferta de crédito destinado às pequenas, médias empresas e municípios. O Financial Times noticiou que o Federal Reserve decidiu incluir no pacote a compra de títulos emitidos por empresas de alto risco (high yields), expandindo as medidas introduzidas no mês passado para apoiar os mercados de dívida corporativa. “A maior prioridade do nosso país deve ser enfrentar essa crise de saúde pública, cuidar dos doentes e limitar a propagação do vírus”, disse Jay Powell, presidente do Fed, na quinta-feira. “O papel do Fed é fornecer o máximo de alívio e estabilidade possível durante este período de atividade econômica restrita, e nossas ações hoje ajudarão a garantir que a eventual recuperação seja a mais vigorosa possível”.

Como o senhor interpreta os discursos e declarações do presidente Bolsonaro, mais especificamente quando ele critica o isolamento horizontal e diz que a economia brasileira não pode parar neste momento, quando se refere aos informais e ao comércio, chamando a atenção para a ampliação da crise econômica nos próximos meses? O que esses discursos significam?

A maioria dos chefes de Estado declarou em alto e bom som a primazia das ações destinadas a preservar a vida humana e reduzir ao máximo a letalidade da pandemia. Diante da agressividade do vírus, não pode haver hesitação. Como foi dito acima, as sociedades enfrentam um inimigo invisível e mortal que se espalha por seu território. A palavra de ordem deve ser isolamento social e organização para o combate ao vírus e suas consequências econômicas.

Um debate que surge em meio à crise atual no Brasil é quem vai pagar a conta depois que a pandemia passar. Como esse debate pode ser feito daqui para a frente? Politicamente, esse debate pode nos conduzir à reforma tributária tão desejada?

Vou repetir o que escrevi na Carta Capital: O Financial Times disparou um editorial-bomba: “Vírus desvela a fragilidade do contrato social”. A peça incomodou as certezas da turma que repete: “tudo vai ser como antes”.

Os economistas conservadores e a turma da grana batem os tambores do acasalamento entre a volta à normalidade (não se sabe quando) e o retorno das políticas de austeridade ancoradas nas ditas reformas.

A guerra contra o vírus beneficia alguns à custa de outros

O editorial vai ao ponto: “Além de derrotar a doença, o grande teste que todos os países enfrentarão em breve é se os sentimentos atuais de solidariedade moldarão as sociedades após a crise. Como os líderes ocidentais aprenderam na Grande Depressão, e após a Segunda Guerra Mundial, para exigir sacrifício coletivo, você deve oferecer um contrato social que beneficie a todos… Apesar dos apelos para a mobilização nacional, não estamos todos juntos nisso. Os bloqueios econômicos estão impondo o maior custo para aqueles que já estão mal… O apoio orçamentário extraordinário dos governos para a economia, embora necessário, tornará, de certa forma, as coisas piores. Os países que permitiram o surgimento de um mercado de trabalho irregular e precário estão encontrando dificuldades em canalizar ajuda financeira para trabalhadores com um emprego tão inseguro. Enquanto isso, o grande afrouxamento monetário dos bancos centrais ajudará os ricos e seus ativos. Além disso, os serviços públicos subfinanciados estão se esvaindo sob o ônus das políticas de crise. A forma como fazemos guerra contra o vírus beneficia alguns às custas de outros.”

O editorial do Financial Times suscita uma questão que adormece nos subterrâneos do debate econômico. A crise do coronavírus certamente vai aguçar os sentimentos de fragilidade e desamparo dos cidadãos lançados na insegurança das reformas trabalhistas e previdenciárias destinadas a salvaguardar o modo de funcionamento do capitalismo financeirizado e, portanto, gerador de desigualdades crescentes e de odienta concentração de poder e riqueza.

Sistema de saúde

Outra questão, decorrente da anterior, foi despertada na consciência de muita gente. Os sistemas de saúde privados ou privatizados não têm condições de oferecer leitos e equipamentos para atender a população em uma crise de tais proporções. Os Estados Unidos dão testemunho dessa insuficiência dos sistemas privados.

Criados na onda de solidariedade do segundo pós-guerra, os sistemas europeus foram enfraquecidos pela fúria privatizante que assolou as sociedades na era neoliberal. Talvez, na posteridade da crise, os cidadãos de todas as partes do mundo se convençam que os sistemas de saúde devem ser públicos.

Alastair Crooke, da Strategic Culture Foundation, concluiu que caiu a máscara: “será que estamos no ponto de inflexão da ordem global, quando o sistema ocidental hiperfinanceirizado já não consegue se autorreformar, recusa-se a se autorreformar e tampouco é capaz, como antes já foi, de se autossustentar? Será que o sistema – tão empenhadamente dedicado a cuidar dele mesmo – percebe, pelo menos, que o mundo já não acredita nele, em nada e para nada?”.

Outra proposta que surge neste momento é a implantação de uma renda mínima social. Qual sua viabilidade imediata ou para o futuro?

O crescimento dos trabalhadores em tempo parcial e a título precário, sobretudo nos serviços, é escoltado pela destruição dos postos de trabalho mais qualificados na indústria. O inchaço do subemprego e da precarização endureceu as condições de vida do trabalhador. A evolução do regime do “precariato” constituiu relações de subordinação dos trabalhadores dos serviços, independentemente da qualificação, sob as práticas da flexibilidade do horário, que tornam o trabalhador permanentemente disponível.

Na nova economia ‘compartilhada’, ‘do bico’, ou ‘irregular’, o resultado é a incerteza a respeito dos rendimentos e horas de trabalho. Esta é a mudança mais importante na força de trabalho americana ao longo de um século e ocorre à velocidade da luz. Algumas projeções estimam que, nos próximos cinco anos, mais de 40% da força de trabalho americana estará submetida a um emprego precário.

Diante da insegurança generalizada que contamina os mercados de trabalho, não há como escapar de soluções universais que aquietem as cabeças e os corações. O progresso tecnológico e a globalização lançaram enormes contingentes de trabalhadores na incerteza do dia seguinte.

Renda básica: medida incontornável

A renda básica não é a panaceia universal, mas apenas uma medida incontornável para assegurar aos indivíduos condições de buscar uma situação melhor. É o ponto de partida para igualar as oportunidades. Nas condições do capitalismo atual, em seu frenético movimento, as relações salariais estão sendo dissolvidas e a precarização tende a se tornar geral e irrestrita. A criação de uma renda básica universal é incontornável.

Mas não basta. Surgem soluções mais ousadas, como as que recomendam a gestão cooperativa das empresas maiores e o incentivo para a criação de pequenas e médias empresas fornecedoras de grandes conglomerados estatais. Muitos sugerem a reserva de áreas nas cidades para o exercício do pequeno comércio. Isso, diga-se, aconteceu no pós-guerra nas cidades europeias.

Nos últimos anos, fala-se muito sobre a necessidade de garantir ou ampliar o Estado de bem-estar social no Brasil. Que cenários vislumbra em relação a isso?

Estamos observando um movimento em sentido contrário. O ministro Paulo Guedes declarou que era preciso escapar das garras da social-democracia.

Há quem diga que o Brasil, ao promulgar a Constituição de 1988, entrou tardia e timidamente no clube dos países que apostaram na ampliação dos direitos e deveres da cidadania moderna. A Constituição de 1988 aplainou o terreno para o reconhecimento dos direitos sociais e econômicos, já acolhidos na posteridade da Segunda Guerra Mundial por europeus e americanos. Roosevelt, Atlee, De Gaulle, De Gasperi e Adenauer sabiam que não era possível entregar o desamparo das massas ao desvario de soluções salvacionistas e demolidoras das liberdades. Por isso sacralizaram os princípios do liberalismo político para expurgar da vida social o arranjo econômico liberal dos anos 1920, matriz dos coletivismos. Ao impor o reconhecimento dos direitos do cidadão, desde o nascimento até a morte, as lideranças democráticas subiram os impostos sobre os afortunados e, assim, ensejaram a prosperidade virtuosa, igualitária e garantidora das liberdades civis e políticas nos Trinta Anos Gloriosos.

Com a pandemia, todas as carências e problemas do Brasil ficam evidentes. O que a crise de Covid-19 revela sobre o desenvolvimento do país e que cenários podemos projetar para o futuro?

Nas pegadas da Constituição Cidadã do doutor Ulysses Guimarães, as políticas sociais empreendidas por dona Ruth Cardoso e desenvolvidas com grande intensidade e acerto pelo PT fizeram avançar o projeto de redução das desigualdades. Não lograram, porém, extirpar as iniquidades instaladas no DNA da plutocracia nativa. Uns e outros tiveram de conviver com repulsas explicitadas em gestos de tapar o nariz quando “essa gente” se atreve a frequentar os ambientes outrora reservados aos bacanas. Pois foi o que aconteceu no elevador de um famoso e eficiente hospital de São Paulo. Carregada em uma cadeira de rodas, a senhora de cabedais tapou o nariz quando um enfermeiro negro ousou entrar no transportador.

A desigualdade no Brasil é muito profunda. Está incrustada na alma dos cidadãos que habitam as camadas privilegiadas. Eles podem até simular simpatia e benevolência, mas rejeitam a igualdade. Simpatia e benevolência exprimem sentimentos de superioridade. Igualdade está ancorada na exigência do reconhecimento do outro, seja ele qual for, como titular de direitos iguais, direitos tão iguais quanto os meus, os seus, os de todos.

É comum ouvirmos que crises também são momentos de oportunidade. Nesse sentido, que tipo de oportunidades podem surgir para o Brasil neste momento, seja na economia, no mundo do trabalho ou na área social?

Durante a crise e depois dela, as opções estão abertas para a ação humana. Nada vai nascer espontaneamente das notórias insuficiências dos padrões de convivência sociais e práticas econômicas vigentes. Pois, no nosso Brasil, se almejamos uma transformação política, social e econômica de inclusão e igualdade, devemos começar com a ampliação do debate.

É preciso dar voz a muitos. Escapar dos figurinos da grande mídia e dos esgotos das redes sociais. A grande mídia dá o tom, repetindo à saciedade refrãos, tão idiotas quanto conservadores, e as redes sociais entoam os rame-rames superficiais de 140 caracteres.

Ampliação do debate

A ampliação do debate é importante para a afirmação de lideranças políticas capazes de aglomerar as forças sociais comprometidas com as mudanças necessárias para a garantia de uma vida decente para todos. Essa empreitada vai exigir generosidade e desapego às idiossincrasias pessoais e partidárias. Espero que o espírito do Dr. Ulysses Guimarães baixe na alma dos brasileiros de boa vontade.

Ouço e leio visões pessimistas que antecipam uma saída da crise ainda pior que as condições que prevaleciam na entrada. Manejados assim, os conceitos de pior e melhor são mancos. Revelam apego aos automatismos e determinismos de intelectuais. Em quaisquer circunstâncias históricas, o melhor emergiu do pior ou do péssimo. O exercício da política definiu o desfecho na posteridade da Segunda Guerra. E não foi fácil.

Encerro com um trecho da entrevista de Jürgen Habermas ao Le Monde: “Do ponto de vista filosófico, noto que a pandemia impõe, ao mesmo tempo e a todos, um impulso reflexivo que, até agora, era assunto dos especialistas: devemos agir no conhecimento explícito do nosso desconhecimento. Hoje, todos os cidadãos aprendem como seus governos devem tomar decisões com a clara consciência dos limites do conhecimento dos virologistas que os aconselham. O cenário de ação política mergulhado na incerteza raramente teria sido iluminado com uma luz tão dura. Talvez essa experiência incomum deixe traços na consciência pública”.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.