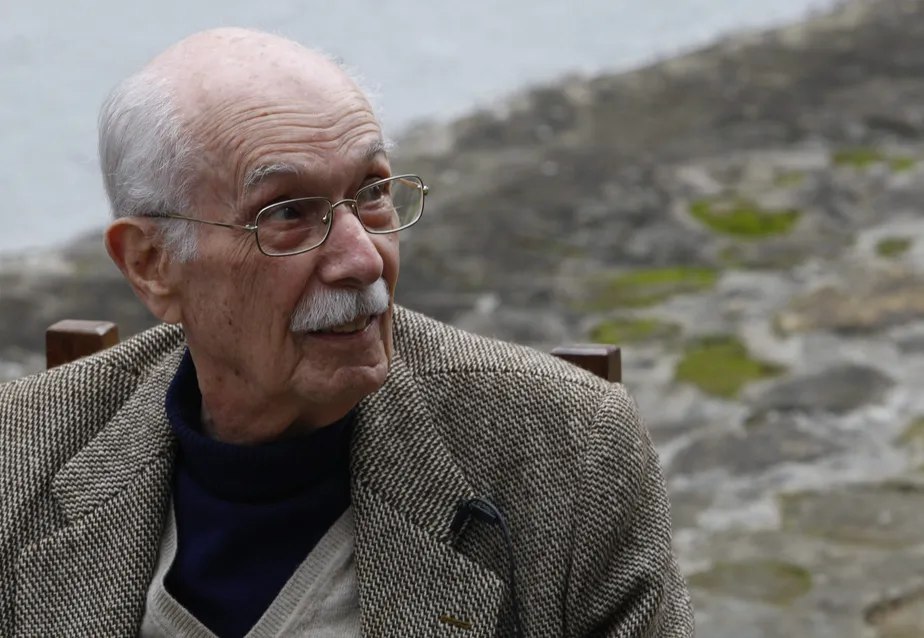

Antonio Candido: o “pranto mudo dos livros”

Visões do grande intelectual brasileiro, a partir de um ensaio póstumo. Centenário, ele encarava a morte com melancólica ironia, já que existiria além de sua carcaça, com seus silentes amigos, os livros. Neles, tinha a esperança de saber e transformação

Publicado 21/07/2023 às 16:40

Por Jorge Schwartz, em A Terra é Redonda

Do repertório de piadas que Antonio Candido costumava fazer, tinha uma que ele repetia com gosto e graça, ao se lembrar de um amigo que, após a morte da esposa, passara do Partido Comunista para o Espiritismo. Ao comentar o episódio, Antonio Candido observara que, se o céu existisse, o pai dele, Dr. Aristides de Mello e Souza, que falecera aos 57 anos de idade, receberia no Além um filho quase centenário!

A morte só começou a ser um tema mais recorrente nos últimos anos, sempre com sobriedade. Mas quando ele completou os sessenta anos de idade, na época da aposentadoria da USP, por alguma razão, ele começou a achar que a morte estaria perto, e comentava isso com os alunos. Foi o único período em que esse assunto esteve mais presente.

Em outubro de 2018, meses depois da morte de Antonio Candido, a revista Piauí (no 145) publicou “O Pranto dos Livros”, um texto inédito[i] de Antonio Candido, descoberto por Eduardo Escorel em meio aos mais de cem cadernos de anotações – já quase míticos! – que seu sogro acumulara ao longo de anos. Foi graças à gentileza e à sensibilidade de Ana Luísa Escorel, Laura de Mello e Souza e Marina Escorel, filhas do crítico, que esse material está hoje arquivado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, mas ainda em fase de processamento. Foram elas, mais uma vez, que me permitiram a transcrição integral desta curta crónica, apensa logo em seguida a esta memória afetiva do Professor.

“O Pranto dos Livros” está dividido em duas partes bem simétricas: a primeira que descreve o processo da própria morte, e a segunda, sua relação com os livros e a dos livros com ele. O texto beira a ficção, o morto que se narra, no melhor estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas:

“Morto, fechado no caixão, espero a vez de ser cremado. O mundo não existe mais para mim, mas continua sem mim. O tempo não se altera por causa da minha morte, as pessoas continuam a trabalhar e a passear, os amigos misturam alguma tristeza com as preocupações da hora e lembram de mim apenas por intervalos. Quando um encontra o outro começa o ritual do “veja só”, “que pena”, “ele estava bem quando o vi a última vez”, “também, já tinha idade”, “enfim, é o destino de todos”.

“Os jornais darão notícias misturadas de acertos e erros e haverá informações desencontradas, inclusive dúvida quanto à naturalidade. Era mineiro? Era carioca? Era paulista? É verdade que estudou na França? Ou foi na Suíça? O pai era rico? Publicou muitos livros de pequena tiragem, na maioria esgotados. Teve importância como crítico durante alguns anos, mas estava superado havia tempo. Inclusive por seus ex-assistentes Fulano e Beltrano. Os alunos gostavam das aulas dele, porque tinha dotes de comunicador. Mas o que tinha de mais saliente era certa amenidade de convívio, pois sabia ser agradável com pobres e ricos. Isso, quando se conseguia encontrá-lo, porque era esquivo e preferia ficar só, principalmente mais para o fim da vida. Uns dizem que era estrangeirado, outros, que pecava por nacionalismo. Era de esquerda, mas meio incoerente e tolerante demais.

Militava pouco e no PT funcionou sobretudo como medalhão. Aliás, há quem diga que teve jeito de medalhão desde moço. Muito convencional. Mas é verdade que fugia da publicidade, recusava prêmios e medalhas quando podia e não gostava de homenagens. Contraditório, como toda a gente. O fato é que havia em torno dele muita onda, e chegou-se a inventar que era uma “unanimidade nacional”. No entanto, foi sempre atacado, em artigos, livros, declarações, e contra ele havia setores de má vontade, como é normal. Enfim, morreu. Já não era sem tempo e que a terra lhe seja leve.

Mas o que foi leve não foi a terra pesada, estímulo dos devaneios da vontade. Foi o fogo sutil, levíssimo, que consumiu a minha roupa, a minha calva, os meus sapatos, as minhas carnes insossas e os meus ossos frágeis. Graças a ele fui virando rapidamente cinza, posta a seguir num saquinho de plástico com o meu nome, a data da morte e a da cremação. Enquanto isso, havia outros seres que pensavam em mim com uma tristeza de amigos mudos: os livros.

De vários cantos, de vários modos, a minha carcaça que evitou a decomposição por meio da combustão, suscita o pesar dos milhares de livros que foram meus e de meus pais, que conheciam o tato da minha mão, o cuidado do meu zelo, a atenção com que os limpava, mudava de lugar, encadernava, folheava, doava em blocos para serviço de outros. Livros que ficavam em nossa casa ou se espalhavam pelo mundo, na Faculdade de Poços de Caldas, na de Araraquara, na Católica do Rio, na Unicamp, na USP, na Casa de Cultura de Santa Rita, na ex-Economia e Humanismo além dos que foram furtados e sabe Deus onde estão – todos sentindo pena do amigo se desfazer em mero pó e lembrando os tempos em que viviam com ele, anos e anos a fio. Então, dos recantos onde estão, em estantes de ferro e de madeira, fechadas ou abertas, bem ou mal-tratados, usados ou esquecidos, eles hão de chorar lágrimas invisíveis de papel e de tinta, de cartonagem e percalina, de couro de porco e pelica, de couro da Rússia e marroquim, de pergaminho e pano.

Será o pranto mudo dos livros pelo amigo pulverizado que os amou desde menino, que passou a vida tratando deles, escolhendo para eles o lugar certo, removendo-os, defendendo-os dos bichos e até os lendo. Não todos, porque uma vida não bastaria para isso e muitos estavam além da sua compreensão; mas milhares deles. Na verdade, ele os queria mais do que como simples leitura. Queria-os como esperança de saber, como companhia, como vista alegre, como pano de fundo da vida precária e sempre aquém. Por isso, porque os recolheu pelo que eram, os livros choram o amigo que atrasava pagamentos de aluguel para comprá-los, que roubava horas ao trabalho para procurá-los, onde quer que fosse: nas livrarias pequenas e grandes de Araraquara ou Catanduva, de Blumenau ou João Pessoa, de Nova York ou New Haven; nos sebos de São Paulo do Rio, de Porto Alegre; nos buquinistas de Paris e nos alfarrabistas de Lisboa, por toda a parte onde houvesse papel impresso à venda. O amigo que, não sendo Fênix, não renascerá das cinzas a que está sendo reduzido, ao contrário deles, que de algum modo viverão para sempre”.

A fria enumeração dá conta de um acelerado processo de dissolução, de evanescência. Um de seus comentários nos últimos anos era que, com a velhice, os rostos das pessoas iam se parecendo aos dos bichos. Das raras queixas que eu ouvi, sobre a idade, foi a de que as pernas eram frágeis e o medo de uma fratura deixá-lo preso a uma cadeira de rodas. Quis o destino que isso não acontecesse; até os últimos dias, surpreendentemente, faz as caminhadas diárias. Digamos que foi poupado, já que nunca seguiu, até onde eu sei, receitas para uma longevidade sadia, como exercícios, vitaminas ou alimentação especial. Isso sim, era frugal em tudo. A quantidade enorme de frutas na cozinha, que nos surpreendia, na realidade, era sempre destinada à empregada.

A consideração inicial após a primeira frase; de grande impacto, é que o mundo continua: “O mundo não existe mais para mim, mas continua sem mim”. Lembra de certa forma a frase de abertura do famoso O Aleph de Borges, em tradução de David Arrigucci, quando o personagem Carlos Argentino Daneri registra a morte da amada (e traidora) Beatriz Viterbo: “Na candente manhã de fevereiro em que Beatriz Viterbo morreu, depois de uma imperiosa agonia que em nenhum instante se rebaixou ao sentimentalismo ou ao medo, notei que os porta-cartazes de ferro da praça Constitución tinham renovado não sei que anúncio de cigarros; o fato me tocou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastava dela e que aquela mudança era a primeira de uma série infinita”.

O texto prima pelas ironias a seu respeito. Na visão retrospectiva propiciada pela morte, Antonio Candido se enxerga como “crítico […] superado […] por seus ex-assistentes Fulano e Beltrano”. Elegante a ponto de não mencionar nomes, podemos pensar que se trata dos seus primeiros assistentes, por ele convidados, Walnice Nogueira Galvão, Roberto Schwarz, João Alexandre Barbosa e, mais tarde, Davi Arrigucci Jr. Quando se retrata como docente diz que tinha “dotes de comunicador”, como se fosse astro de algum programa de TV, não mais do que isso, e que “o que tinha de mais saliente era certa amenidade de convívio, pois sabia ser agradável com pobres e ricos”. De fato, elegância e afabilidade eram traços de sua personalidade, e não poderiam ser reduzidas a um gesto nada mais do que “ameno”.

Sim, os motoristas de táxi do ponto da rua José Maria Lisboa com a alameda Joaquim Eugênio de Lima pouco menos que idolatravam o professor. Quando se retrata ideologicamente, há muito de verdade no meio das sucessivas ironias. Que era de esquerda, mas “tolerante demais”. Numa antiga entrevista no periódico Teoria & Debate, ele comentara que não era político porque respeitava muito a palavra alheia. E sempre frisou que o verdadeiro político no grupo dele era o Paulo Emilio Salles Gomes. Quando declara que no PT ele “funcionou sobretudo como medalhão”, sabemos que isso não é verdade. Que foi muito atuante nas reuniões que fundaram o partido. Quando Lula chegou à presidência, ele afirmou, de forma muito curiosa, que se afastaria totalmente das atividades políticas no PT. Sei que lhe foi oferecido até o Ministério da Cultura, mas, muito coerente com sua postura, recusou.

Nos últimos anos, disse que não lia mais os jornais, mas a Folha de S. Paulo do dia estava sempre na pilha de jornais e revistas na sala. Sabemos também que nunca se furtou a fazer ato de presença quando era chamado para defender alguma injustiça ou para apoiar alguma causa ou alguém. Quando conta que “recusava prêmios e medalhas”, temos de destacar o fato excepcional de que nunca aceitou entrar na Academia Brasileira de Letras. Prometeram-lhe em três ocasiões que não precisaria fazer campanha por votos, mas, mesmo assim, a recusa se manteve. Cito aqui a Profa. Walnice Nogueira Galvão: “Infenso a agremiações mas fiel a suas origens mineiras, a única de que aceitou participar foi a Academia Poços-Caldense de Letras. Devendo escolher o patrono da Cadeira 21, indicou sua professora de ginásio D. Maria Ovídia Junqueira, que lhe revelara as belezas da Bíblia e de Shakespeare, a que se apegaria para sempre. Num tal preito de gratidão figura em alto-relevo o sinete do mestre “.[ii]

Algo que sempre me chamou a atenção era a rapidez com que aceitava ou recusava convites. Sabia exatamente o que queria, e se manteve fiel à sua ética. Muitos membros da nossa Academia cairão no esquecimento, e não posso imaginar Antonio Candido fardado, ou com cadeira cativa, ou participando dos chás, em meio a esquecíveis e esquecidos. Falando de Academias, a própria comissão do Prêmio Nobel cometeu graves injustiças, entre elas nunca ter outorgado o prêmio a Jorge Luis Borges, e sim a Neruda, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa. Mencionei injustiças mas poderíamos recordar outro tipo de página policial.

Aceitou, porém, alguns títulos Honoris Causa, entre outros, o da Universidad de Ia República (Montevidéu) e o Prêmio Alfonso Reyes, em Monterrey (México), em outubro de 2005, e aos 87 anos de idade, quando tive o privilégio de acompanhá-lo. Foram também Ana Luisa Escorel e Celso Lafer. E claro que perguntávamos a ela sobre o pai, quando nos contou que no quarto adjacente ele acordara assobiando. São certas intimidades reveladoras de uma personalidade ao meu ver sui generis.

Esta primeira parte do texto, que se abre com a frase taxativa, fecha-se com outra não menos peremptória e machadiana: “Enfim, morreu. Já não era sem tempo e que a terra lhe seja leve”.

Da verdadeira montanha de materiais críticos em livros de homenagem ao longo das décadas (o mais recente, Antonio Candido 100 Anos, org. por Maria Augusta Fonseca e Roberto Schwarz); artigos em jornal e revistas especializadas, achei que esta breve análise do último inédito, entremeada com as experiências pessoais que a minha limitada memória permite, poderia ser algo interessante para a apresentação de hoje. Nos últimos anos, as visitas ao mestre junto com Berta Waldman se intensificaram. Nunca ele disse estar com a agenda ocupada: sem secretária eletrônica, atendia pessoalmente o telefone, ia consultar a agenda, e confirmava. Coube a mim, numa das visitas, testemunhar como ele atendeu a uma moça de telemarketing. Explicou a ela, com enorme paciência e educação, que tinha certa idade, mas que desejava a maior sorte nas pesquisas. De fato, ninguém que eu conheça atende dessa forma às irritantes solicitações de telemarketing!

Antonio Candido até o fim, abria a porta pessoalmente, arrumava as poltronas, sentava-se sempre em frente de nós, e aí enveredávamos, ou enveredava ele por longas conversas. Uma verdadeira Caixa de Pandora, em que apareciam nomes e fatos novos, que nunca tinham sido contados anteriormente. Assim como existe ouvido total para a música, AC tinha uma memória total e a partir da infância. Uma memória inteligente, não meramente acumulativa. São poucos os testemunhos pessoais que não mencionam essa prodigiosa memória.

Nos primeiros anos, tomávamos chá na sala ou na cozinha, na companhia de D. Gilda, onde estava tudo já arrumado anteriormente. Nos últimos tempos, ele passou a servir deliciosos vinhos do Porto, o que evitava ter de sair da sala. Sempre lamentei não poder gravar as formidáveis conversas (e eu jamais faria isso), mas saía de lá com a nítida sensação de que se tratava de um ser absolutamente excepcional e que coube a mim a enorme sorte de partilhar de seu convívio. Ele costumava dizer que o maior orgulho dele não era a obra, mas os orientandos (!), afirmação da qual nós sempre achávamos graça. E, dizia, ainda, que nenhum professor na FFLCH tinha formado um grupo como o dos orientandos dele. Viveu um século, trabalhando até o final, e como disse Walnice, levaremos um século para desvendar a sua obra.

Fiz parte da Última turma de alunos de pós-graduação, de 1971. Trabalhava no Colégio Objetivo, dava aulas de inglês, a pior de todas as experiências profissionais, no qual conheci Salete de Almeida Cara, e ambos nos inscrevemos no curso de Antonio Candido. Eu tinha acabado de chegar de Jerusalém, onde fiz a graduação em Literatura Inglesa e Estudos Latino-americanos. Conto isso para descrever a entrevista de seleção de candidatos. A única pergunta que ele me fez: quais os autores de minha preferência. Falei da poesia de John Donne (poeta metafísico inglês de fins do século XVII), sobre cuja obra acabara de fazer um curso. Não perguntou por projeto, exigência que se faz hoje. Quando fui ver o resultado, no meu português mambembe, confundi “deferido” por “indeferido”.

Mesmo assim, fui à primeira aula, perguntando se, apesar da recusa, eu poderia frequentar o curso. Após minha insistência, ele pediu para eu ir até a Secretaria de Pós-Graduação! Só Freud explica. Foi nesse curso que conheci também Marisa Lajolo, Antonio Arnoni Prado, José Miguel Wisnik, Norma Goldstein e outros colegas do que hoje é uma geração. Simultaneamente, comecei a dar aulas no curso de Espanhol da USP, e pretendia fazer um mestrado sobre os contos fantásticos de Roberto Arlt. Ele me sugeriu um estudo comparativo com Murilo Rubião, O Ex-mágico, inclusive me trouxe os livros.

Quero também aproveitar para destacar o verdadeiro sentido de liberdade numa orientação. Fiz a pesquisa do doutorado em Yale, por intermédio do convite de Emir Rodríguez Monegal. Ignorava eu que Ángel Rama, amigo muito próximo de AC, era inimigo acérrimo de Monegal. Mesmo assim, jamais ele disse uma única palavra sobre essa desavença, que na realidade eu tive de aguentar em New Haven com Monegal! O doutorado também seguiu uma linha de pesquisa diferente das dele, estabelecendo uma tradição poética do Modernismo até o Concretismo. Tinha muito mais a ver com o paideuma de Haroldo de Campos. Nunca soube se ele gostou. Leu tudo, fez correções. Como no mestrado, ele demonstrara tamanho respeito pelo meu trabalho (pelo outro) que provavelmente o impedia de indicar caminhos diversos, ou mesmo a eles se contrapor; simplesmente, não era esse seu feitio. Ele chegou a orientar as teses mais diversas: desde histórias em quadrinhos, do Antonio Luiz Cagnin, hoje falecido, até um doutorado sobre Borges, que não era autor do seu repertório. Quando necessário, AC, sim, intervinha de forma direta, como foi o caso de uma difícil tese de uma querida colega, também hoje falecida.

Quando comecei a orientar, perguntei o que ele recomendava ao principiante que eu era; foi taxativo: se tiver alguma dúvida, não aceite!

Uma última curiosidade: sabendo que Marcel Proust era seu autor favorito, e que tinha uma biblioteca inteira dedicada ao autor francês, nunca conseguimos convencê-lo a que nos desse um curso sobre sua obra.

Voltando à segunda parte do texto, ela é dedicada aos “amigos mudos: os livros”; é um canto de amor pelos livros a partir da morte. Antonio Candido os personifica post mortem, como amigos que choram por ele, “todos sentindo pena do amigo se desfazer em mero pó”. Descreve os vários lugares em que seus livros foram ficando ao longo da vida, e os cuidados extremos a eles dedicados desde a infância. Também não deixa de haver ironia, quando diz que “passou a vida tratando deles, escolhendo para eles o lugar certo, removendo-os, defendendo-os dos bichos e até os lendo. Não todos, porque uma vida não bastaria para isso e muitos estavam além da sua compreensão”. Na piada, podemos até tentar nos igualar com as nossas próprias bibliotecas ou tentativas de bibliotecas, e o fato de os livros nos superarem, e nos aguardarem sempre como fieis amigos. Nessa figura criada por Antonio Candido, a da transitoriedade da vida e da perenidade do conhecimento por meio dos livros, ele finaliza concluindo em terceira pessoa que “o amigo que, não sendo Fênix, não renascerá das cinzas a que está sendo reduzido, ao contrário deles [os livros], que de algum modo viverão para sempre”.

1o de Maio de 2017, a última visita

Antonio Candido acompanhou o percurso de Oswald de Andrade desde os primeiros trabalhos, que resenhou em jornal. Mas também por meio de ensaios e nos vários depoimentos, palestras, programas de televisão, datas comemorativas, que culminaram na grande homenagem da Flip em 2011. Nas inúmeras conversas privadas, a lembrança era permanente, sempre com graça e alegria, mesmo que fosse para falar da personalidade difícil de Oswald. Ao longo do tempo, houve idas e voltas, todas elas registradas por Antonio Candido, mas a amizade e a mútua admiração se preservaram até e além da morte de Oswald em outubro de 1954.

Com a obra completa agora publicada pela Companhia das Letras, graças à iniciativa de Marília de Andrade, única filha viva do poeta paulista, surgiram novas propostas para cada um dos volumes dessa nova coleção. As edições anteriores foram da Difel (Difusão Europeia do Livro), da Civilização Brasileira (as duas sob a coordenação de Antonio Candido, seu testamenteiro literário), e posteriormente da Editora Globo de São Paulo, já por iniciativa do filho Rudá de Andrade, em 20 volumes publicados de 2002 a 2014.

Gênese Andrade, coordenadora junto comigo dessa nova série da Companhia das Letras, transcreveu uma das várias palestras sobre Oswald por ela gravadas. Antonio Candido, ao ler a transcrição, achou que era coloquial demais; imediatamente trouxe do/escritório um datiloscrito, que ele considerou já pronto para publicação. Pediu apenas alguns dias para fazer uma releitura. Semanas mais tarde, me entregou o datiloscrito “O Oswald de Andrade que eu conheci”, com correções, pedindo que, por favor, as passasse a limpo. Quando o visitei de novo com o texto limpo, produziu outro datiloscrito, “Lembrando Oswald de Andrade”, muito semelhante, mas, segundo ele, mais bem-acabado. Ambos tinham oito laudas cada e as diferenças eram mínimas. Entregou a segunda versão com correções, que seriam mais uma vez passadas a limpo. Isto ocorreu na última visita feita ao Mestre, na tarde da segunda-feira, dia 1 0 de maio. Na sexta-feira, recebi de Gênese a versão limpa, sem saber que, no dia anterior, ele fora internado com uma crise de saúde, que levaria ao desenlace dias mais tarde.

Na visita feita durante o feriado, acompanhado de Berta Waldman, a quem dava sempre um forte abraço na chegada e outro tão ou mais forte na saída, ele estava muito agasalhado. Era uma dessas tardes frias de São Paulo. Mesmo assim, continuou tirando de sua infinita memória lembranças que nós ouvíamos assombrados, por nunca tê-las ouvido anteriormente, ao longo dos quase cinquenta anos de convivência: ele como eterno Mestre, orientador de nossas teses, e nós como eternos alunos. Eramos a “meninada”, como ele gostava de chamar, agora septuagenária. Rememorou naquela tarde uma das tantas malícias do Oswald: Otto Maria Carpeaux, o crítico austríaco, sofria de uma espécie de gagueira, e no final da fala era acometido por umas tosses compassadas que ele imitou. Imitações magníficas, divertidíssimas, dos mais variados indivíduos (pessoalmente, acho que a de Ungaretti era insuperável). Voltando à gagueira e às tosses no final da frase: Oswald o apelidara por isso de Otto Rino Laringo Carpeaux Morse. Maledicência de uma graça infinita, a exemplo de outras que tanto custaram em vida ao amigo Oswald.

Naquela tarde, também rememorou e imitou mais uma vez a leitura que Oswald fazia da própria poesia. Embora de vanguarda, era imitada por Antonio Candido em tom de grandiloquência própria do bacharel das Arcadas, numa voz elevada e trêmula, própria ao século XIX, e que paradoxalmente nada tinha a ver com o espírito de modernidade do poema escrito.

Poucas semanas antes, na penúltima visita, acompanhei Marília de Andrade. Ela tinha em mãos um documento assinado por Antonio Candido, depois da morte do Oswald, sobre os Cadernos Confessionais, ainda inéditos. Ele prometeu dar total apoio à publicação. Para minha surpresa, transcreveu ipsis litteris o documento por ele escrito mais de meio século antes, e copiou até a própria assinatura. No momento, chamei a atenção para o fato de que a letra e a assinatura eram idênticas, como se o tempo não tivesse passado. Algo pouco menos que assombroso, para alguém quase chegando a fazer um século de idade. Cumpriu a promessa daquela tarde, enviando a Marília pelo correio o novo documento. Como sabemos, ele ia pessoalmente ao correio, e na semana anterior ao falecimento chegou até a ir ao banco.

Registro tudo isso, antes de eu mesmo esquecer, pela ação do tempo, essas visitas que sempre me traziam muita emoção. E, embora nas Últimas, ele continuasse em perfeito estado de saúde e de lucidez mental, meu medo era de que não houvesse mais a próxima visita.

Vendo os familiares e os amigos em volta, por ocasião do velório e da despedida final no cemitério Horto da Paz, percebi que éramos todos seres reais. Mas que Antonio Candido pairava em outra esfera, a da transcendência. Um modelo a ser admirado incondicionalmente, mas impossível de ser imitado. Como disse Ana Luisa Escorel, ele foi feito de um barro diferente do da gente. E como observara Laura de Mello e Souza, a segunda das três filhas, o mundo continua, mas um mundo foi embora.

Jorge Schwartz é professor titular em literatura hispano-americana na USP. Autor, entre outros livros, de Fervor das vanguardas (Companhia das Letras).

Pulicado originalmente no livro organizado por Antonio Dimas & Ligia Chiappini Palavras para Walnice (edições Sesc).

Notas

[i] Acessível em https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-pranto-dos-livros/ .

[ii] Em “Antonio Candido, 100 Anos”, O Estado de S. Paulo, Caderno 2, 18 jul. 2018.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.