A tragédia de São Sebastião é um ultimato

Enchentes como a do litoral paulista escancara um Brasil urbano que segrega os mais pobres e segue sendo construído para um clima que não existe mais. Propor políticas habitacionais adaptadas a estes desafios será essencial para salvar vidas

Publicado 27/02/2023 às 17:37 - Atualizado 27/02/2023 às 17:39

Por Natalie Unterstell e Sergio Margulis, na Piauí

Nenhuma cidade brasileira está preparada para enfrentar chuvas como as que ocorreram no litoral norte de São Paulo, sobretudo em São Sebastião: 682 milímetros em quinze horas. Tampouco estava a Região Metropolitana de Recife em maio do ano passado, quando 700 milímetros de chuva concentrados no mês provocaram deslizamentos e mais de cem mortes. O mesmo pode-se dizer dos municípios do sul da Bahia atingidos por uma enxurrada recorde no final de 2021. Doze anos atrás, cidades serranas do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, também não conseguiram lidar com o temporal que durou cerca de trinta horas.

Do ponto de vista das populações pobres, esses eventos extremos foram verdadeiros massacres. Como apontou o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), na última década, o número de mortes causadas por secas, enchentes e tempestades nas periferias de cidades do mundo todo foi quinze vezes maior do que em regiões dotadas de infraestrutura. Quinze vezes mais mortes.

Escrever sobre o desastre do momento enquanto se busca atenuá-lo é controverso. Mas o mundo se mexe como consequência de choques de grande magnitude. Então, propomos olhar para o que está acontecendo no litoral de São Paulo como um ultimato.

O Brasil urbano continua sendo construído para um clima que não existe mais e que não voltará a existir. Nos últimos 170 anos, vivemos um aumento de temperatura de, no mínimo, 1,1° C devido às emissões de carbono. Os eventos extremos deixaram de ser raros, e não nos darão trégua nas próximas décadas. É possível que se tornem ainda mais catastróficos, se não formos capazes de alcançar a descarbonização da economia global até 2050.

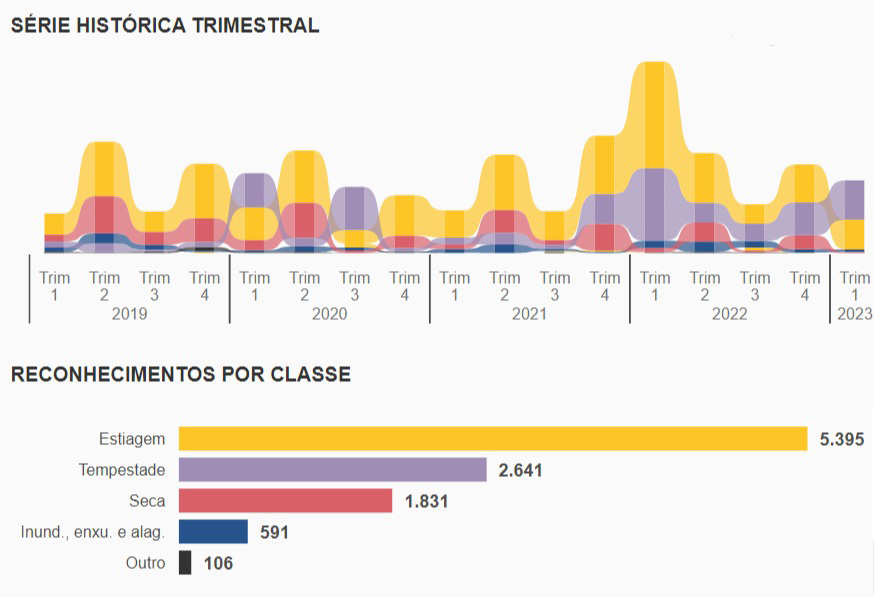

O gráfico abaixo mostra como, nos últimos dois anos, aumentou o número de cidades no Brasil que declararam estado de emergência ou de calamidade pública em função de eventos climáticos. Desde 2022, casos ligados a tempestades (em roxo) tornaram-se mais comuns. Os dados constam no Monitor de Desastres, elaborado pela organização Política por Inteiro.

Desde janeiro de 2019, mais de um terço dos municípios brasileiros (35%) enfrentaram situações de emergência ou calamidade pública por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. Estamos, portanto, diante de um risco conhecido. Não sabemos nem onde nem quando será o próximo evento extremo – mas sabemos que ele virá. E se engana quem pensa que ocorrerá somente em grandes centros urbanos: todo nosso território está sob risco – do litoral ao Pantanal, das beiras de rios da Amazônia aos campos de soja do Sul.

O Brasil tem centros de excelência na análise da questão climática e de riscos de desastres. Mas existe hoje um vácuo que não permite conectar a informação de ponta produzida nesses centros à ação prática do Estado. É o que impede, num cenário de chuvas como o de São Paulo, que sirenes de alerta sejam acionadas mais cedo para que os moradores de áreas vulneráveis sejam evacuados. As prefeituras, é certo, deveriam assumir as rédeas desse processo. Mas elas lidam com problemas estruturais: há carência de pessoal, de conhecimento e de verbas. As forças-tarefa envolvendo os três níveis de governo (município, estado e governo federal) tendem a se formar apenas para remediar o desastre que já aconteceu.

Se há pessoas morrendo com chuvas extremas todos os anos, em diferentes regiões do país, não se trata de um problema individual, mas coletivo. As principais vítimas desses desastres são pobres, pretos, pardos e indígenas que vivem em áreas urbanas. Esse é o recorte da população brasileira que predomina nas áreas mais vulneráveis das cidades, onde não há infraestrutura. São pessoas que estão lá não porque querem, e sim porque não têm escolha: são forçadas a ocupar encostas, beira de rios e canais – áreas menos valorizadas.

Tratar da questão das chuvas, no Brasil, é tratar de ocupação e uso do território. No município de São Sebastião, um dos mais afetados pela chuva extrema do último final de semana, há centenas de famílias habitando locais de alto risco. Elas foram empurradas para essas regiões porque quase não há áreas seguras onde possam viver. Quando o prefeito da cidade tentou construir quatrocentas moradias populares em uma área localizada num bairro rico da cidade, há dois anos, foi impedido por um grupo de moradores de classe média e alta que se levantou contra o projeto e bloqueou até o financiamento da obra. É perverso que alguns criem bunkers de alto valor, muitas vezes rotulados de sustentáveis e verdes, às custas das vidas de outros.

Propor uma política de habitação popular adaptada ao clima será primordial, daqui em diante, para salvar vidas. Mas não basta elaborar propostas no papel sem efetivamente lidar com as forças políticas e sociais que podem garantir – ou impedir – essas mudanças.

É fundamental colocar o clima no orçamento do governo federal. Até hoje, nenhum presidente da República priorizou investimentos para adaptar ou criar novos projetos de infraestrutura calibrada para o novo clima. Pelo contrário: o orçamento dedicado a essa área caiu de um patamar de cerca de 11 bilhões de reais em valores atualizados, em 2013, para cerca de 1 bilhão este ano.

Além de recursos, é preciso tomar decisões difíceis, mas necessárias, no corpo das políticas públicas. Tudo o que for planejado pelo Estado deve levar em consideração um mundo mais quente e com clima instável. Ao construir uma ponte, por exemplo, deve-se levar em conta a resistência dela a condições climáticas adversas – não só as de hoje, mas também as que são previstas para os próximos dez, vinte, cinquenta ou cem anos.

Infelizmente, temos fartos exemplos de políticas públicas nos últimos anos que desconsideraram fatores climáticos. Entra nesse rol o programa Minha Casa, Minha Vida, que instalou populações pobres em áreas de risco frequentemente sujeitas a alagamentos. Usinas hidrelétricas importantes foram construídas em áreas onde já se projetavam reduções de vazão e de energia potencial. A zona costeira brasileira ainda não tem um mapeamento preciso que mostre os riscos da elevação do nível do mar. É urgente que o planejamento do Estado internalize a questão climática e seus riscos.

A resiliência climática precisa ser tratada como uma questão estratégica para o país. Tentar lidar com esse novo cenário por meio de mecanismos reativos, como decretos de reconhecimento de calamidade, fará com que se acumulem perdas e danos, reduzindo ao longo do tempo a nossa capacidade de reagir. No limite, vamos enxugar gelo. E contar todo ano – senão todo mês, todo dia, com cada vez mais frequência – as tragédias das cidades que não estavam preparadas.

Natalie Unterstell é presidente do think tank Talanoa, dedicado às políticas de mudança do clima no Brasil. Tem mestrado em administração pública pela Universidade de Harvard e graduação em administração de empresas pela FGV. Foi diretora de desenvolvimento sustentável da Presidência da República

Sergio Margulis é matemático com mestrado pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e doutorado em Economia Ambiental no Imperial College London. Foi economista de meio ambiente do Banco Mundial (1990-2012) e Secretário de Desenvolvimento Sustentável da Presidência da República (2013-2015)

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.