Quem cura a dor das mães negras?

Em novo livro, Rachel Gouveia Passos investiga o trauma persistente das mulheres periféricas, que insistem em psiquiatrizar. Capítulo que trata da perda de filhos para a violência policial aponta: “o tomar remédio já começa no cemitério”

Publicado 05/05/2023 às 06:00 - Atualizado 05/05/2023 às 14:22

LANÇAMENTO:

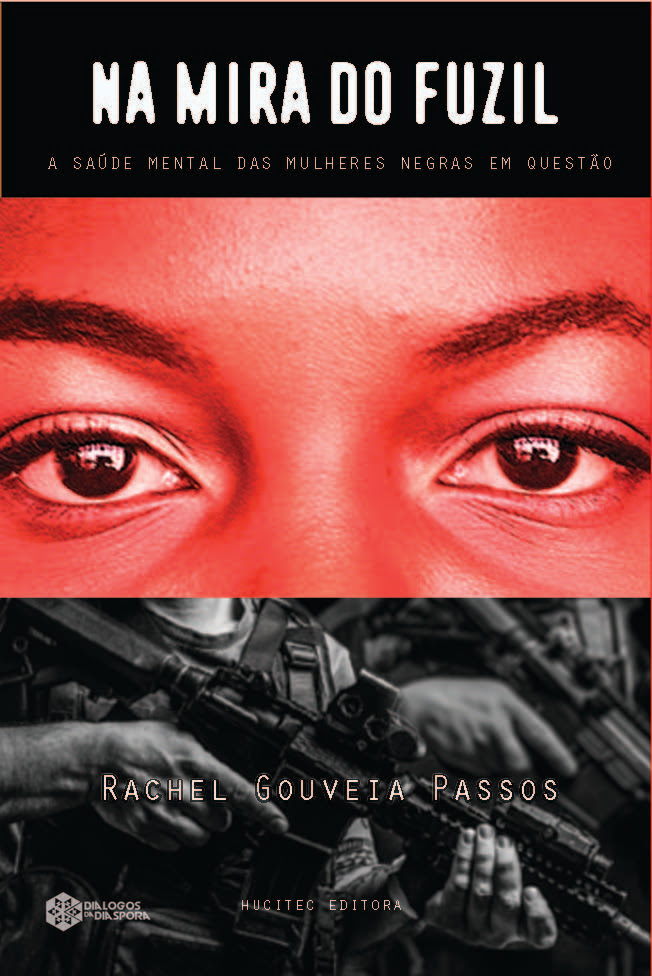

Na mira do fuzil – a saúde mental das mulheres negras em questão (saiba mais e adquira)

Sábado, 6/5, às 14h

No Museu da História e da Cultura Afrobrasileira

Rua Pedro Ernesto, 88 – Gamboa, Rio de Janeiro

(Serão também lançadas obras de Emiliano de Camargo David e Tadeu de Paula)

Algo quase sempre invisível é tema central da obra Na mira do fuzil: a saúde mental das mulheres negras em questão, de Rachel Gouveia Passos, publicada pela Editora Hucitec, parceira editorial do Outra Saúde. Resultado de sua pesquisa de pós-doutorado, a autora busca tecer uma análise teórica e prática sobre a produção do sofrimento e do adoecimento psíquico vivido pelas mulheres negras do país.

O livro apresenta uma crítica à psiquiatrização, psicologização, medicalização, patologização e farmacologização cada vez mais frequentes das mulheres negras. Estes processos reduzem a experiência do sofrimento e do adoecimento psíquico a um problema individual. No capítulo que publicamos hoje, “Adoecimento e sofrimento psicossocial”, Rachel trata mais especialmente do sofrimento de mães que perderam seus filhos para a violência policial.

A pesquisadora inicia o capítulo com alguns dados chocantes a respeito dos efeitos da “guerra às drogas”, em especial no Rio de Janeiro. De acordo com estudos citados por ela, o que moradores de favelas e periferias passam pode ser nivelado a experiências de guerra – em comum, observa-se o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Mas os estudos mais comuns sobre TEPT em sobreviventes de guerra são feitos com pessoas que já foram retiradas da experiência traumática. Nas comunidades, as mães de jovens negros mortos pela polícia revivem seu trauma todos os dias.

“Logo, ter tristeza, ansiedade, medo, pensamentos intrusivos são parte da experiência delas, sendo respostas ao contexto social em que vivem, o que gera tanto sofrimento e adoecimento psicossocial quanto físico, já que não estão desassociados”, escreve Rachel. E trata-se da violência perpetrada pelo Estado que adoece essas mulheres.

O ciclo de violência começa com as mortes de jovens periféricos, em nome de uma mentirosa “guerra às drogas”, e se fecha com a medicalização do sofrimento vivido pelas mães, reflete a autora. “Esse tomar remédio já se inicia no cemitério”, relata uma das mulheres entrevistadas por ela. Rachel analisa: “Há uma produção constante de sofrimento psicossocial que contorna as experiências negras e que pode levar ao adoecimento. Portanto, essa produção permanente de dor contribui para que as mulheres negras permaneçam em lugares sociais de sujeição e subordinação”.

Rachel Gouveia Passos tem pós-doutorado em Direito e em Serviço Social e é professora da Graduação e da Pós-Graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Também é co-coordenadora do Projeto de Pesquisa e Extensão Luta Antimanicomial e Feminismos. Sua obra faz parte da Coleção Diálogos da Diáspora, que tem como compromisso amplificar os diálogos e promover a equidade nas publicações. A coleção busca dar visibilidade às vastas experiências e saberes produzidos pelos povos da diáspora africana em terras brasileiras, onde os modos de vida cultivados nos espaços de resistência interconectam pensamento, luta, cura e festa.

Leia, abaixo, capítulo do livro Na mira do fuzil: a saúde mental das mulheres negras em questão

Adoecimento e sofrimento psicossocial

Esse adoecimento ele desce pelo corpo todo. Porque a maioria de nós temos diagnósticos após esses assassinatos: de câncer, de depressão, síndrome do pânico, diabetes. A maioria de nós somos diabéticas, somos hipertensas, e já tivemos ou tristemente vamos ter, porque não é planejado para todo mundo ter, mas vamos ter câncer. Porque os nossos cânceres, quando aparecem, são desenvolvidos através da dor, através do sofrimento (Rosa).

Na pesquisa desenvolvida pela Redes de Desenvolvimento da Maré, em 2019, com moradores do conjunto das 16 favelas que compõem o Complexo da Maré, foram identificados, na amostra de 1.211 adultos, os seguintes dados: 21,1% tiveram alguma pessoa próxima morta ou baleada; 19,8% viram alguém ser espancado ou agredido; 14,2% viram alguém ser baleado ou morto e 11,5% tiveram a casa invadida por integrantes de grupos armados ou policiais. Para os pesquisadores, tais experiências de violência e medo de violência encontram-se associados a pior saúde mental e menor qualidade de vida. Além disso, quanto mais pobre, jovem, mulher, desempregado/a e sem companheiro/a pior são as condições (Cruz et al., 2021).

Na dissertação de mestrado Mães da resistência: um olhar sobre o papel do racismo no processo de adoecimento de mães militantes que perderam seus filhos para a violência de Estado, é possível identificar a prevalência de sintomas vinculados ao Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). De acordo com Araújo (2019), as mães entrevistadas em seu estudo apresentaram diferentes sinais e sintomas, como: palpitações, memórias intrusivas e debilitantes, sensação de isolamento, encurtamento do futuro, entre outros. Ao mesmo tempo que tal informação aparece, a autora nos chama atenção sobre o diagnóstico e o contexto em que foi descrito. Ele surge para “explicar as vivências de pessoas que experimentaram diretamente situações violentas, como é o caso de soldados em guerra, mas que são retiradas do ambiente em que o trauma foi vivido e o revivem, a posteriori, já fora da situação de risco” (Araújo, 2019, p. 97). No caso das mães de vítimas de violência de Estado, elas continuam no território que se encontra em estado permanente de guerra e vivenciam as mortes de outros adolescentes, jovens e adultos. Ou seja, “esse fato potencializa o luto prolongado e o sofrimento dessas mães que permanecem vendo casos parecidos com os seus se repetindo e são obrigadas a “reviver” diversas vezes, na realidade material de suas vidas, o enredo das violências a que foram submetidas” (Araújo, 2019, p. 97).

A experiência de reviver a dor da perda, por não ter condições de mudar de território, demonstra a permanente negação do luto. O repertório da destruição, base da ontologia do colonizador, traça novos contornos de sofrimento a partir do imbricamento das relações de raça, gênero, classe e território. Quando olhamos para as experiências das mães de vítimas de violência de Estado, atentamos para uma produção de sofrimento e adoecimento psicossocial particular, que é fruto do estado permanente de guerra, e que nos faz problematizar a generalização de patologias e intervenções terapêuticas.

Segundo Soares, Miranda & Borges (2006), há uma prevalência de adoecimento nos pais e mães, filhos, cônjuges e irmãos que são familiares de vítimas de violência de Estado. Na pesquisa desenvolvida pelos autores, na cidade do Rio de Janeiro, foi localizado que a grande maioria dos entrevistados não recorreu ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, apesar do acesso gratuito.

Já para Costa et al. (2017, p. 686), “o Brasil ainda carece de estudos sobre como as famílias das vítimas vivenciam essa perda”, notadamente em relação à saúde física e psíquica. Com uma pesquisa desenvolvida em dez cidades brasileiras ouvindo familiares, em destaque mulheres, os resultados mostraram que o homicídio promoveu impactos profundos na qualidade de vida e no desencadeamento de adoecimento e sofrimento. Inúmeros foram os problemas de saúde relatados: “insônia, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, dor no peito, hipertensão, aumento do colesterol, problemas gástricos, problemas cardíacos, distúrbios na tireoide, perda/aumento de peso e desenvolvimento de câncer” (Costa et al., 2017, p. 693).

No Estado do Rio de Janeiro, podemos destacar a importância do papel desempenhado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (CDDHC/ALERJ) no acolhimento das mães e familiares vítimas de violência de Estado. A CDDH recebe denúncias de violações que acontecem e acompanham as operações, além de realizar busca de dados e informações do que está ocorrendo no Estado. Uma de suas frentes de trabalho é o recebimento de denúncias e acolhimento de familiares vítimas de violência de Estado. Dejany Ferreira dos Santos, ex-assessora da comissão, em entrevista publicada, aponta que a maioria das famílias chegam com demanda jurídica e demanda psíquica. “Quando um jovem é executado, essas famílias, geralmente trabalhadoras, perdem o rumo nesse processo: a mãe não consegue mais trabalhar, o irmão começa a ir mal na escola” (Santos, 2018b, p. 69).

A CDDHC, em 2019, atendeu 631 novos casos, além de acompanhar os demais dos anos anteriores, o que representava 2.524 atendimentos. As principais demandas que apareceram são das áreas de assistência social, saúde/saúde mental e acesso à justiça (Defensoria Pública). No Relatório Anual de 2019, podemos identificar 14 casos de saúde mental, não sendo possível especificar se a procura é por atendimento. Destaca-se que a equipe do CDDHC é composta por profissionais do Direito, da Psicologia e do Serviço Social, além de outras categorias.

Fruto de articulações protagonizadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ) criou-se, em 2022, a Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado (RAAVE), que tem como objetivo a ampliação do atendimento psicossocial realizado pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDE-DH/DPRJ), tendo como parceria a sociedade civil e as universidades públicas. Importante sinalizar que a composição da RAAVE é predominante de grupos de psicologia e psicanálise, o que fortalece uma perspectiva de atendimento psicológico individualizado. [1]

Os dados apresentados demonstram que o debate da saúde mental nunca foi tão fundamental para pensarmos as múltiplas dimensões da vida social, as concepções de saúde/saúde mental e os projetos societários. As determinações sociais forjam os processos de subjetivação e os modos de vida, moldando as respostas individuais à realidade social. Diante de tal cenário em que temos a produção do transtorno de estresse pós-traumático e a centralidade do atendimento psicológico, qual noção de saúde mental desejamos viabilizar e afirmar? Se vivemos em estado permanente de guerra, como responsabilizar o processo de adoecimento e sofrimento para o coletivo?

De acordo com Costa & Mendes (2020), vivemos em uma sociedade que está sofrendo mais e, por isso, apresentando maior prevalência e incidência de transtornos mentais. Ao mesmo tempo ocorre a intensificação da psicopatologização da vida que nos remete às bases da psiquiatria e ao seu mandato social. Apesar de ser um fenômeno mundial, as manifestações se expressam de acordo com as “particularidades, singularidades e múltiplas mediações que se materializam nos e pelos diferentes contextos, grupos e indivíduos” (Costa & Mendes, 2020, p. 2). Logo, as diferenças da formação dos Estados Nacionais, nos modos de vida e nos processos de subjetivação da população implicam diretamente nas noções e possibilidades de cuidado em saúde mental, sendo elas ofertadas pelo Estado ou construídas coletivamente nas comunidades. Dessa forma, “se os campos do saber-fazer […], querem compreender e atuar com a saúde mental em nossa atualidade, devem, para além da aparência, entender a forma como vivemos no presente enquanto continuidade de um longo processo histórico” (Costa & Mendes, 2020, p. 2).

Apesar de distintos estudos abordarem sobre o adoecimento e sofrimento ocasionado pelo cenário de guerra, precisamos reconhecer, como na América Latina e no Brasil, o colonialismo/colonialidade marca permanentemente corpos e subjetividades negras. O sucesso da destruição está posto a partir do momento que o estado permanente de guerra agudiza a cronificação do adoecimento e sofrimento. No caso das mães vítimas de violência de Estado aprende-se a conviver permanentemente com a dor dilacerante que começa com a notícia do assassinato.

Tu recebes a notícia de que o seu filho foi morto, gera um desespero, sem saber direito, não querendo acreditar que foi ele, não sei o que… Está, mas no dia seguinte não tem como: tu vais para o enterro, tu vais ver o caixão, é ele. E aí, esse dia seguinte que não é o dia seguinte só do enterro, é o dia seguinte para tua vida toda! Não é o dia seguinte somente no dia do enterro. É o dia seguinte que vai ser a sua vida a partir daquilo.

Eu digo que é um dia seguinte, mas que é um dia seguinte que é para o resto da tua vida esse dia seguinte. Você tem que aprender como é que você vai conviver com esses sentimentos. […] Então, você tem que estar nesse dia seguinte, […], se organizando para como você vai pertencer a essa sociedade, a partir dessa dor (Rosa).

O dia seguinte de uma mãe vítima de violência de Estado é o ponto zero de sua vida, uma vez que é nesse instante que acontece a materialidade da colonialidade do cuidado. Vejamos. No primeiro momento toda a introjeção do ser mãe, moldado pela colonialidade do gênero, é quebrado e a mulher negra passa a ter um encontro com a “região extraordinariamente estéril e árida” (Fanon, 2008, p. 26). Ou seja, ela descobre que não pode ocupar o lugar que idealizou, pois ele foi aniquilado. Em segundo, revela-se que o corpo negro é matável e alvo constante da guerra. A bala que matou ou mutilou seu filho segue destruindo e alvejando outros corpos e subjetividades, inclusive a vida dela. Por fim, no terceiro momento, essa mulher negra vai ser estereotipada como mãe de bandido e precisa lidar com a dor e a violência de ocupar esse lugar social que não foi requerido por ela. Inclusive, suportar a dor é quase uma tarefa obrigatória.

A dor que vai contornar a sua experiência, a partir do marco zero, produz inúmeras mutilações que podem levar a um estado permanente de morte e destruição. Aprender a lidar com os novos contornos dessa dor dilacerante é extremamente difícil, principalmente porque há uma permanência no território de moradia. Deslocar-se torna-se uma tarefa árdua que demanda inúmeros recursos subjetivos para não permanecer na zona da destruição designada pela outrificação do colonizador para o “não-ser” (mulher) negra. Segundo Davis (2006, p. 105), “quando uma dor tem lugar, o pranto começa e termina, mas a dor continua”.

Martín-Baró (2021a, p. 252), nos auxilia a pensarmos sobre saúde mental a partir de uma realidade de “situação-limite”, quando “a viabilidade e sobrevivência histórica de um povo estão em questão”. O autor assinala que antes de “pensar na angústia, nos delírios ou no escapismo compulsivo, qualquer comunidade humana deve pensar na sobrevivência de seus membros. Quando se está em jogo a própria vida, obviamente se torna frívolo falar sobre a qualidade dessa existência” (Martín-Baró, 2021a, pp. 252-3). Portanto, precisamos reconhecer que há uma produção de adoecimento e sofrimento coletivo que implica diretamente nas individualidades, principalmente em realidades de “situação-limite”.

Para Basaglia (1979, pp. 37-8), o sofrimento humano é algo que “não se pode eliminar. Está na vida, está no homem, é uma condição do homem. O problema da vida é a contradição entre o que é a organização social e a dor que se expressa em cada um de nós”. A hierarquização das relações de gênero, raça e classe implica diretamente nos processos de elaboração da dor e de poder se expressar subjetivamente, o que significa que quem “não tem condições econômicas para sobreviver, não pode se expressar de maneira alguma, não conhece[ndo] o sofrimento existencial, mas somente o sofrimento da sobrevivência” (Basaglia, 1979, p. 38).

E aí não adianta! Você vai falar com 500 mil pessoas e essas 500 mil vão te falar: faz assim, faz assado, fica desse jeito. E tudo isso, […] você vai juntando — porque você não joga fora não — você vai juntando e vai ver como é que você vai se colocar. É óbvio que o que faz todo esse saco de informação que você adquire esse saco de informação para você arrumar ele e entender que você pode pegar um pedacinho da fala de não sei quem, o pedacinho da fala de não sei mais quem é a terapia. A terapia vai te dar uma coisa… não é organizativo não, mas uma linha de raciocínio e que aí você vai achar: não acho que a Maria falou cabe, mas o que o Joaquim também falou dá para mim usar algumas coisas, o que a Severina… Tá me entendendo? E aí tu vais fazendo o seu quebra-cabeça para você ter minimamente condição de sobrevivência. Condição de sobrevivência! (Rosa).

Como consequência da condição de sobrevivência temos a medicalização e a farmacologização do sofrimento fazendo parte da vida das mães vítimas de violência de Estado. Na busca de aliviar a “dor que enlouquece” busca-se por uma resposta mais imediata para tentar sobreviver a “situação-limite”, já que mesmo convivendo com a destruição diariamente não ocorre adaptação a essa condição, mas a produção de novos contornos da existência que podem levar a destruição ou a (re)existência. Aliás, “o adoecimento pode significar, uma resposta esperada, uma reação normal a uma situação anormal” (Moreira & Guzzo, 2015, p. 575).

De acordo com Flauzina (2017, p. 100), existe na democracia racial, que está conformada na autoimagem do país, “que as elites nacionais podem contar com grupos de extermínio institucionalizados, sem que isso comprometa seu perfil de benevolência e tolerância no trato com os grupos historicamente marginalizados”. Tais grupos reproduzem a dominação da hierarquia racial embasados pela criminologia e demandados pela psiquiatria. Dessa maneira, o maquinário estatal não só gira em torno do complexo industrial-prisional como também do complexo manicomial-farmacológico, ampliando as formas de regulação e controle daquelas que são identificadas como fábricas de marginais.

Esse tomar remédio já se inicia no cemitério. Muito mesmo das colegas que dão, que não é nem uma coisa… […] Cara, ela não vai conseguir dormir, a dor é muito louca. E aí fulana toma hoje, toma amanhã e daqui a pouco a fulana […] que compra e aí “não tô bem, tomo”.

O cotidiano na minha vida é tomar um remédio pra dor, que eu mesmo tomo, não vou negar. Mas o cotidiano da vida de uma mulher favelada é tomar medicamento controlado pra suportar essas dores. E aí, as mães vítimas é muito desesperador. Porque uma ou outra se comunica e distribuem-se remédios (Rosa).

A incessante busca por alívio não pode ser reduzida a uma patologia e, sim, entendida como um grande sintoma social do que denominamos de trauma psicossocial colonial. A dor negra faz parte da manutenção do repertório da destruição instituída pela ontologia do colonizador. Isso significa que há uma produção constante de sofrimento psicossocial que contorna as experiências negras e que pode levar ao adoecimento. Portanto, essa produção permanente de dor contribui para que as mulheres negras permaneçam em lugares sociais de sujeição e subordinação.

Um importante debate realizado pelas mulheres negras, a partir do final dos anos 1980, foi sobre a prática crescente de esterilização, principalmente nas mulheres pobres, o que gerou inúmeros questionamentos e denúncias (Costa et al., 2006, p. 372). Apesar da conquista da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, esse tipo de ação ganhou novos contornos tendo como argumento o uso prejudicial de álcool e drogas. Como estratégia central, utiliza-se a internação compulsória — aquela determinada pela justiça — como forma de controle e resposta para promover a intervenção psiquiátrica. Importante destacar que segundo o 3° Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, o perfil das mulheres que fazem uso prejudicial é composto majoritariamente por não brancas, com baixa escolaridade, pobres e na faixa etária entre 25 e 34 anos.

O que desejamos demonstrar é o quanto a saúde mental vai sendo acionada como justificativa para a manutenção da ordem social vigente via controle psiquiátrico, medicamentoso e farmacológico. Como a vida das mulheres negras é vista como uma “não-existência” cria-se saberes/poderes/instituições que atuem diretamente sobre seus corpos e subjetividades, garantindo a “mortificação do eu” (Goffman, 2008). Levá-las às “situações-limite” faz parte do cotidiano da sociedade moderna. Logo, ter tristeza, ansiedade, medo, pensamentos intrusivos são parte da experiência delas, sendo respostas ao contexto social em que vivem (Araújo, Souza & Silva, 2022), o que gera tanto sofrimento e adoecimento psicossocial quanto físico, já que não estão desassociados.

O que está em jogo aqui não são os funcionamentos satisfatórios dos indivíduos e, sim, as relações humanas. O conflito bélico impacta diretamente em uma parcela significativa da população que não tem condição material de sobreviver e muito menos de existir como indivíduo, já que a condição de destruição arranca qualquer possibilidade. Ao mesmo o complexo industrial-prisional-manicomial-farmacêutico que controla as drogas lícitas é acionado para “confortar” essa população que são os expurgos da “guerra às drogas”, ela retroalimenta a produção de lucro com a relação “loucura” e crime. Portanto, “se a base da saúde mental de um povo encontra-se na existência de relações humanizadoras, de vínculos coletivos […], então a construção de uma sociedade nova […]; é também, por princípio, um problema de saúde mental” (Martín-Baró, 2021a, p. 267).

[1] Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/20499-Vitimas-de–violencia-do-Estado-ganham-rede-de-apoio-psicologico. Acesso em: 10 fev. 2023.