Vinte anos sem Octavio Ianni

Intelectual público, ele empenhou-se em vasculhar as consequências da escravidão e do colonialismo. Professor, formou e encantou gerações com sua “pedagogia imaginativa e libertária”. Nestas duas dimensões, sua trajetória de cinco décadas na Sociologia segue viva

Publicado 14/06/2024 às 16:09 - Atualizado 23/12/2024 às 19:27

Por André Botelho, na coluna da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS)

Este texto foi originalmente publicado no Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) com o título: “Octavio Ianni: a sociologia como vocação”. Para ler outros textos da BVPS publicados por Outras Palavras, clique aqui.

Para celebrar a memória de Octavio Ianni, um dos grandes nomes da sociologia brasileira, a BVPS republica hoje um texto escrito por André Botelho em homenagem a seu antigo professor, no calor da emoção de seu falecimento, que completou 20 anos em abril. Nele, André, então um jovem professor em início de carreira, fixa alguns traços da obra e trajetória de Ianni, esboçando a hipótese de que ele teria assumido com radicalidade a sociologia como vocação ao compatibilizar as tarefas do scholar com as do intelectual público.

É difícil precisar onde começa e quando termina o papel formador de um professor na trajetória – e nas escolhas – de um aluno. No caso da relação de André Botelho com Octavio Ianni, talvez seja mais apropriado se falar apenas em “princípios” (evocando Arcadio Díaz Quiñones) que abriram caminhos. Como André lembra em seu memorial, foram as leituras dos livros de Ianni – A luta pela terra (1978) e Ditadura e agricultura (1979) – que o ajudaram a compreender, a fim de cursar o mestrado na área de sociologia rural, as relações entre a recriação de formas tradicionais de dominação no campo e o caráter autoritário da modernização brasileira, motivando-o a procurar a Unicamp. Lá chegando, contudo, foram os contatos regulares com o mesmo Ianni, agora como professor, em disciplinas – em particular sobre a globalização e a crise do Estado-nação como comunidade política e referente empírico da própria sociologia – que o levaram a migrar de área de pesquisa. Foi com Ianni também que André reconhece ter aprendido que a sala de aula não é uma torre de marfim que se eleva acima das contradições sociais, mas tampouco é delas mero espelho. É antes um laboratório para compreensão e reinvenção da sociedade, onde podemos e devemos desencantar e reencantar utopicamente o mundo.

Boa leitura!

Octavio Ianni: a sociologia como vocação[1], por André Botelho (UFRJ)

Enfim, a sociedade, que não lhe pode conferir sossego e segurança,

coloca-o numa posição que o projeta

no âmago dos grandes processos históricos em efervescência.

Florestan Fernandes, Sociologia numa Era de Revolução Social, 1963

É pouco, pois, colocar o problema

em termos de “neutralidade” ou “engajamento”.

Octavio Ianni, Sociologia da sociologia, 1989.

O falecimento do professor Octavio Ianni, como o desaparecimento dos intelectuais públicos em geral, nos coloca diante do destino da utopia na sociedade contemporânea e assim nos convida a repensar a vida intelectual que temos levado e a que queremos viver. Afinal, como sugere Russell Jacoby (2001: 139), o “destino de toda visão utópica está vinculado ao destino dos intelectuais, pois se em algum momento a utopia pode sentir-se em casa, é entre os pensadores independentes […] Na medida em que estes já não existem, a visão utópica esmorece”.

É verdade que ao associar a utopia aos intelectuais e sua atuação ao espaço público das sociedades, Jacoby, assim como outros analistas dos intelectuais na sociedade contemporânea, parece ter em vista o declínio de um tipo de ator social específico, o intelectual público, face à ascensão dos “institucionalizados” de dentro e de fora da universidade. Ator social que no contexto atual torna-se suspeito, entre outras razões, porque, como os “padrões universais são cada vez mais contestados como instrumentos de um Ocidente imperialista”, os intelectuais “já não podem intervir em questões públicas em nome de algo universal; as únicas possibilidades são ‘locais’ e ‘defensivas’” (Jacoby, 2001: 155). Ao contrário do que ocorria no passado recente, quando os intelectuais “eram marginais que queriam se integrar”, estes aparecem hoje como “integrados que se fingem de marginais – uma alegação que só pode ser sustentada transformando a marginalidade numa pose” (Jacoby, 2001: 153).

Ora, por que então recorrer a essa ideia para pensar o caso de Octavio Ianni, que, como é de conhecimento geral no meio universitário brasileiro, e não apenas nele, e tem sido assinalado (com sentidos diversos) nas numerosas manifestações que se seguiram ao seu falecimento no dia 4 de abril de 2004, foi acima de tudo um notável “especialista rigoroso”, no sentido weberiano da expressão?

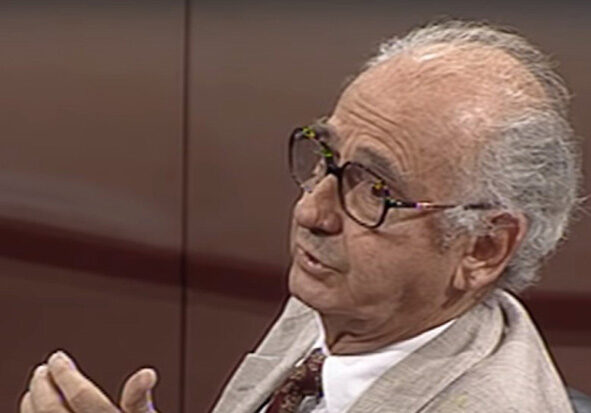

Mesmo que a questão só possa ser desenvolvida aqui até certo ponto, posto que seria necessário articular minimamente condicionantes sociais a escolhas individuais, é possível dizer que Octavio Ianni soube associar nos seus admiráveis cinquenta anos de carreira as tarefas do scholar, entre as quais a formação de numerosas gerações de cientistas sociais, e as tarefas do intelectual público sempre pronto ao diálogo e ao debate de ideias com diferentes grupos da sociedade. E creio que isso foi possível sobretudo porque o professor Ianni assumiu intensa e responsavelmente a sociologia como “vocação”.

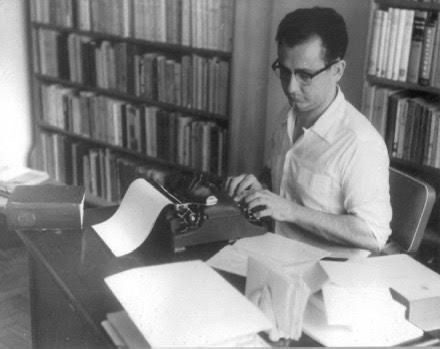

Nascido em Itu, em 1926, numa família de origem italiana e formado em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), em 1954, Octavio Ianni integrou nela o corpo de assistentes da Cadeira de Sociologia I, da qual Florestan Fernandes era titular. Aposentado pelo AI-5, foi para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), integrou a equipe de pesquisadores do CEBRAP, foi professor visitante e conferencista em universidades norte-americanas, latino-americanas e europeias, voltando à universidade pública – da qual sempre foi defensor lúcido – como professor na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na qual, mesmo após a aposentadoria compulsória, ministrou aulas até seus últimos dias. Aulas inesquecíveis que, curiosamente, fizeram com que mesmo Florestan Fernandes (1996: 14) não tenha deixado de mencionar em depoimento o papel do antigo aluno como professor e educador: “Em cada classe, ano a ano, forma um extenso grupo de alunos e de aprendizes, que projetam em sua personalidade o mestre-modelo, e, muitas vezes, a imagem do substituto do pai. O tempo se esvai mas essa identificação perdura. Encontrei vários testemunhos por onde ele passou, como professor, deixando os sulcos de uma pedagogia imaginativa e libertária”.

Autor de obra numerosa e diversificada quanto aos temas, mas cuja unidade parece estar justamente na concepção da sociologia como crítica do existente, a contribuição de Octavio Ianni ao longo de cinquenta anos de carreira para o esclarecimento sociológico da sociedade brasileira é reconhecidamente fundamental. E, entre outras razões, fundamental porque, em seu conjunto, logrou integrar três dimensões temporais que permitem uma visão viva do processo de formação da sociedade brasileira em seu passado, presente e, por assim dizer, impasses e perspectivas de futuro. Na primeira dimensão, avulta, por exemplo, sua análise do legado da escravidão e dos impasses dele decorrentes para o desenvolvimento de uma sociedade democrática e igualitária no Brasil, como no clássico As metamorfoses do escravo (1962). Na segunda, suas análises das mudanças sociais em curso na história coetânea, em que se manifesta a sensibilidade para distinguir os dilemas políticos do presente, a exemplo da análise desenvolvida em O colapso do populismo no Brasil (1968). Na terceira dimensão, destacam-se suas análises pioneiras sobre a reestruturação das relações e processos sociais operada pela chamada globalização e a crise que ela provoca nos paradigmas e referentes da sociologia; reflexão iniciada com A sociedade global (1992) e, entre outros, Enigmas da modernidade-mundo (2000), livro pelo qual recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras na categoria Ensaio, Crítica e História Literária e o Prêmio Juca Pato, concedido pela União Brasileira de Escritores.

O exercício da sociologia como “vocação íntima” – ou aquela “estranha embriaguez, ridicularizada por todos os que vivem fora do ambiente” científico, identificada por Max Weber (1982, p. 160) como exigência da situação “interna da ciência em nossa época – condicionada pelos fatos de que a ciência entrou numa fase de especialização antes desconhecida e que isto continuará” – nunca significou, no caso de Octavio Ianni, indiferença em relação aos graves problemas sociais e dos atores sociais, ou ignorância de outros domínios do conhecimento, ou ainda alheamento em relação às consequências sociais das suas atividades como cientista da sociedade. A equação, por assim dizer, entre problemas sociais e formulação sociológica que Octavio Ianni logrou realizar em sua obra, não se deu, como frequentemente acontece, com a redução de um termo ao outro, mas por sua mútua fertilização. Como sugeriu Elide Rugai Bastos (2004: 4) discutindo a contribuição do sociólogo ao entendimento da recriação das desigualdades sociais implicadas na problemática racial no Brasil, Ianni jamais dissociou a “atividade de pensar” do “compromisso de elevar a condição humana”. Assim, nos seus trabalhos sobre a condição social do negro, por exemplo, questiona

não apenas a bibliografia consagrada sobre a questão étnica, mas também os comportamentos que fundam as relações sociais no Brasil. Mostra como, ao definir-se a situação da população negra e mulata no Brasil, a raça é elemento dos mais importantes, pois funda a assimetria das relações sociais. Essa ausência de paralelismo nas trocas sociais leva à configuração de uma desigualdade perversa, não só porque impede que grande parte da população tenha acesso aos bens sociais, como opera como reprodutora da condição de excludência. Aqui se coloca a questão principal que orienta sua reflexão: como romper esse círculo vicioso? (Bastos, 2004: 4).

O exercício da sociologia como vocação jamais significou também, para Octavio Ianni, a ignorância de outros domínios do conhecimento, como demonstra parte significativa da sua obra, a exemplo dos ensaios reunidos em Revolução e cultura (1983) e Ensaios de sociologia da cultura (1991). A esse propósito, aqueles que foram seus alunos devem se lembrar de uma expressão por ele utilizada para estimular a aventura por outros domínios que, embora não podendo ser traduzida segundo os interesses imediatos das pesquisas em curso, faria a diferença em termos de formação: “é preciso afinar o violino”, dizia sempre o professor. Na mesma direção, fez uso do microfone no último congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia de que participou, em 2003, ao receber o prêmio Florestan Fernandes, seu professor-orientador, numa calorosa defesa da sociologia como método – e não apenas como um corpo cristalizado de objetos de estudo – e de sua necessária relação com outros domínios de conhecimento, especialmente com a literatura.

E, por fim, mas não menos importante, o exercício da sociologia como vocação tampouco implicou no alheamento em relação às consequências sociais das suas atividades como cientista da sociedade. Ao contrário, justamente porque não concebia as relações entre conhecimento sociológico e formulação política de modo mecânico, o tema da responsabilidade era central para Octavio Ianni. Também nesse caso há correspondências fundamentais entre sua atuação e obra. Como seus escritos sobre o tema sugerem, Ianni encarnou com radicalidade suas próprias ideias a respeito da sociologia e do papel social do sociólogo. Tome-se como exemplo os ensaios reunidos em Sociologia da sociologia latino-americana (1971), livro revisto e ampliado a partir da terceira edição sob o título Sociologia da sociologia (1989); neles há duas distinções que me parecem fundamentais para um entendimento justo, ainda que preliminar, da atuação de Ianni como sociólogo e a força ética dela emanada.

A primeira delas diz respeito ao reconhecimento, tornado explícito em seus trabalhos, de que a sociologia permite possibilidades de desenvolvimento diversificadas, ainda que ambivalentes, das quais são exemplares a sociologia como “técnica de controle social” ou como “crítica da ordem social existente”, tal como discutida em “Notícias da sociologia brasileira” (1989: 49-56). A segunda diz respeito à prioridade da questão da responsabilidade do sociólogo sobre a do engajamento, como aparece em “Florestan Fernandes e a formação da sociologia brasileira” no mesmo Sociologia da sociologia (1989: 84-124). Responsabilidade que, ao contrário do que possam sugerir as diferentes perspectivas que acabam por submetê-la aos mais diversos compromissos, só aumenta à medida que a sociologia como disciplina se desenvolve e ganha autonomia relativa, pois, como qualquer outra forma de poder, também o conhecimento sociológico traz ao menos virtualmente os seus “demônios”, como o professor também gostava de fazer notar. Assim, Ianni alertava para o risco de a sociologia tornar-se incapaz de transcender a ordem constituída, como crítica do existente, e acabar por desempenhar meramente o papel de instrumento de adequação técnica de meios a fins em sociedades, também por isso, marcadas por uma esfera pública cada vez mais estreita e uma participação democrática cada vez mais reduzida.

Por tudo isso e muito mais, o contato das gerações atuais e futuras de cientistas sociais com a obra e as ideias de Octavio Ianni não apenas permitirá evitar o trágico destino em geral reservado aos “heróis” brasileiros, a exemplo daquele da rapsódia de Mário de Andrade que foi para o céu viver “o brilho inútil das estrelas”, como ainda fomentar, num passo simples, mas decisivo, a necessária e constante reflexão crítica sobre o papel público do sociólogo e da sociologia, disciplina a que Ianni se dedicou com a convicção de que, talvez mais do que outras ciências sociais, é ela “uma ciência que sempre se pensa, ao mesmo tempo em que se realiza, desenvolve, enfrenta impasses, reorienta” (Ianni, 1990: 92). Alerta assim ainda para os equívocos decorrentes da posição ingênua e/ou interessada – cujos limites sempre voláteis não são em geral fáceis de serem demarcados – de que ciência e política constituem ou uma só “vocação” ou “vocações” mutuamente excludentes. Sociologia e política se encontram e, embora possam mesmo se confundir, especialmente em momentos socialmente dramáticos, não se reduzem uma a outra. Creio ser possível dizer que, assumindo a vocação sociológica com radicalidade, os limites da ciência e da política sendo tratados uns em relação aos outros, Octavio Ianni expressava a convicção de que, afinal, parafraseando Norberto Bobbio (1997: 105), não existe apenas “a política dos políticos”, pois se assim o fosse

não haveria lugar para os grandes debates de ideias, para o momento da utopia (aqui entendida no sentido mais lato de reflexão sobre os problemas da convivência não imediatamente práticos, embora praticáveis), que todavia contribui para mudar o mundo (e não só para compreendê-lo e interpretá-lo), ainda que em tempos mais longos, em prazos que escapam a quem vive no e para o cotidiano.

E se, como o professor Ianni (1990: 99) observava em relação à sociologia, o pathos de algumas obras fundamentais nasce da condição ao mesmo tempo individual e coletiva do autor, é possível vislumbrar uma vitalidade em sua própria obra decorrente em grande medida daquele que Florestan Fernandes (1996: 13) assinalou, ao lado do “encanto pela vida”, como o seu “traço marcante” e “decisivo”: uma “curiosidade insaciável”. A obra de Octavio Ianni é viva pois corresponde a um sólido projeto teórico que estimula a busca de novas formulações para novos e velhos problemas sociais e sociológicos sem justificar a indiferença, a ignorância ou o alheamento do sociólogo e, ainda por cima, reconhecendo e fomentando a utopia como dimensão inseparável da produção social e da produção do social. Viva Octavio Ianni!

Nota

[1] Publicado originalmente em Achegas.net: Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, n. 17, maio/jun., 2004.

Referências

BASTOS, Elide R. (2004). Ianni, a responsabilidade intelectual levada ao limite. Jornal da UNICAMP, 19 a 25 de abril de 2004, p. 4.

BOBBIO, Norberto. (1997). Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora da UNESP.

FERNANDES, Florestan. (1963). Sociologia numa Era de Revolução Social. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

FERNANDES, Florestan. (1996). O encanto da vida. In: FALEIROS, Maria I. L. & CRESPO, Regina A. (Orgs.). Humanismo e compromisso: ensaios sobre Octavio Ianni. São Paulo: Editora da UNESP, p. 11-16.

IANNI, Octavio. (1989). Sociologia da sociologia. O pensamento sociológico brasileiro. São Paulo: Editora Ática.

IANNI, Octavio. (1990). A crise de paradigma na sociologia. RBCS. n. 13, São Paulo, junho de 1990, pp. 90-100.

JACOBY, Russel. (2001). O fim da utopia: política e cultura na era da apatia. Rio de Janeiro: Record.

WEBER, Max. (1982). “A ciência como vocação” in Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, p. 154-83.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.