Seria Roberto Bolaños um crítico do capitalismo senil?

Na série La Chicharra, inédita no Brasil, autor de Chaves cria uma redação jornalística acomodada, sem futuro nem elã. É metáfora das instituições liberais que apenas sobrevivem, esvaziadas de missão e valor. O que Mark Fisher diria de tal enredo?

Publicado 22/08/2025 às 17:37

Título original:

La Chicharra: a comédia espectral do capitalismo sulamericano

Introdução

A presente análise propõe uma articulação crítica entre o pensamento de Mark Fisher e a obra de Roberto Gómez Bolaños, com especial atenção à série Chaves. Ainda que Fisher jamais tenha se debruçado diretamente sobre a produção televisiva de Bolaños, a relevância dessa aproximação torna-se evidente quando consideramos o interesse do pensador britânico por sitcoms e esquetes televisivas como formas privilegiadas de manifestação das patologias culturais do capitalismo tardio. Em textos como Capitalist Realism e Ghosts of My Life, Fisher realiza leituras agudas de programas como The Office (BBC) e Peep Show, mostrando como essas produções revelam uma atmosfera de claustrofobia existencial, estagnação temporal e precariedade afetiva — sintomas centrais de uma época em que o futuro parece ter sido cancelado.

É precisamente nesse horizonte que se justifica reler a obra de Bolaños. Chaves, a mais emblemática de suas criações, apresenta uma espacialidade fechada e repetitiva — o pátio da vila —, uma estrutura narrativa cíclica e personagens presos em papéis estagnados, sem possibilidade real de desenvolvimento ou transformação. Tal como nas séries inglesas analisadas por Fisher, há uma insistência na comédia da humilhação, na infantilização das relações e na normalização da carência como fundo existencial. No caso de Chaves, a comicidade opera numa chave ambígua: ao mesmo tempo que mitiga o sofrimento, o reproduz como rotina. Assim como The Office transforma o ambiente corporativo em um espaço de absurda alienação, Chaves converte a miséria em cenário permanente, desprovido de horizonte.

Essa articulação entre Fisher e Bolaños, portanto, não pretende forçar um vínculo inexistente, mas identificar uma homologia estrutural entre formas culturais distintas que, cada qual a seu modo, encenam o esgotamento das promessas modernas de progresso, emancipação e mudança. Ao colocar em diálogo a crítica cultural britânica e a comédia popular latino-americana, a análise busca ampliar o escopo da teoria crítica, reconhecendo nos produtos da televisão de massa não apenas um espelho da alienação contemporânea, mas também um campo fértil para o pensamento.

Modernismo popular e a estética do fracasso

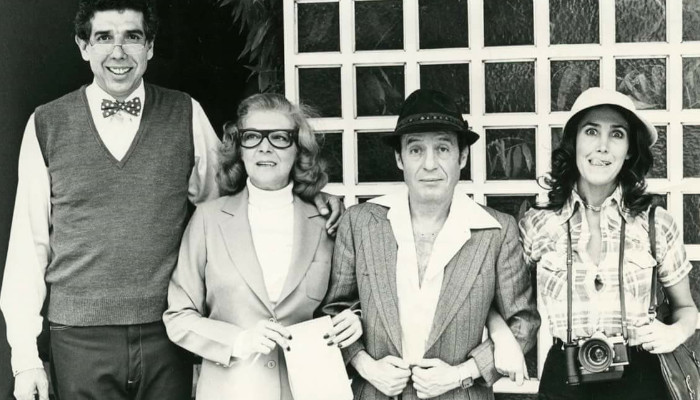

La chicharra foi uma série menos conhecida de Roberto Gómez Bolaños, centrada em um pequeno jornal que leva o nome da série e com personagens que vivem do fracasso jornalístico, da precariedade profissional e do entusiasmo quixotesco diante da insignificância. Ao contrário dos sucessos como Chaves (El Chavo del 8) e Chapolin, La Chicharra tinha um tom mais melancólico e autoirônico — por vezes, quase triste.

Esta série pouco lembrada de Chespirito, portanto, apresenta uma comédia centrada em pequenos fracassos cotidianos, e gira em torno de um jornalista ingênuo e sonhador que escreve reportagens inúteis para um jornal que ninguém lê. À primeira vista, trata-se de um humor leve, quase infantil, mas sob a lente de Mark Fisher, revela-se como uma obra que encarna de forma precoce os impasses subjetivos do realismo capitalista.

Fisher, em Realismo Capitalista, argumenta que a cultura contemporânea está marcada por uma profunda sensação de impossibilidade: não conseguimos mais imaginar uma alternativa viável ao sistema vigente. Nesse contexto, a vida se torna uma administração da impotência, e o fracasso deixa de ser uma exceção para se tornar um pano de fundo permanente, incorporado inclusive às formas culturais e à comédia.

A estética de La chicharra revela um mundo já gasto, onde o riso brota não da vitalidade, mas da repetição entorpecida de situações sem consequência. Ao contrário da exuberância visual de outras comédias televisivas da época, a série se passa quase exclusivamente em interiores esmaecidos: redações escuras, apartamentos modestos, corredores sem vida. As paredes pálidas e os objetos estáticos compõem um cenário de clausura simbólica, como se os personagens estivessem presos em um universo onde o tempo não avança e nada verdadeiramente acontece.

Essa cenografia desgastada colabora com o que Mark Fisher chamaria de estética da estagnação. O espaço não é apenas um fundo neutro para a ação cômica, mas um agente ativo na transmissão de um estado afetivo: tudo ali parece antigo, ultrapassado, abandonado antes mesmo de ter começado. Não há dinamismo, não há promessas — apenas o eterno retorno do mesmo cotidiano fracassado.

Os quadros de humor físico, por sua vez, seguem essa mesma lógica. Em vez de expressarem energia ou descontrole cômico como em Chaplin ou Keaton, os gestos dos personagens de La Chicharra são mecânicos, exaustos, coreografados com uma precisão quase burocrática. Tropicões, empurrões e quedas não causam grandes reações, como se os corpos estivessem habituados ao erro, ao choque, à inércia. Trata-se de uma fisicalidade embotada, sem catarse, que apenas reforça o tom apático dos protagonistas.

A apatia das personagens — principalmente Chambón e sua colega — não se traduz em total desinteresse, mas numa espécie de entusiasmo sem objeto. Eles agem como se ainda acreditassem em alguma missão, mas sem jamais colidir com qualquer realidade transformadora. Isso os aproxima daquilo que Fisher identificava como a neutralização do desejo, uma condição na qual os sujeitos são mantidos em atividade constante, mas desprovidos de qualquer potência real de transformação ou ruptura.

Nesse sentido, La Chicharra não é só uma comédia de situação: é um retrato da estagnação subjetiva sob o capitalismo tardio, onde os ambientes são desbotados, os corpos repetem gestos sem surpresa, e o riso serve mais para suportar a mediocridade do que para superá-la.

Tempo Suspenso: o Episódio do Sonambulismo

Um dos episódios mais emblemáticos de La Chicharra é justamente o que traz à tona o sonambulismo do protagonista, Vicente Chambón — um quadro noturno no qual ele vaga pela redação dormindo, enquanto seus colegas tentam, sem sucesso, mantê-lo acordado. Esse episódio exemplifica perfeitamente o tempo suspenso que Fisher identifica como peça central na cultura do capitalismo tardio: uma existência que continua em marcha, mas sem objetivo, sem progresso — uma rotina gerida pela repetição e pela imobilidade subjetiva.

Chambón, embora fisicamente ativo — caminha, tropeça, interage — comporta-se como alguém que já está “fora do tempo”: ele fala pausadamente, repete gestos, e parece estar executando um roteiro pré-estabelecido, sem qualquer envolvimento vivo ou reação emocional genuína. É como se estivesse preso numa engrenagem: caminha, faz o mesmo círculo, tenta escrever, mas não produz nada significativo. A cena torna o corpo algo autômato, e não agente de mudança.

O ritmo da cena é deliberadamente lento. Cada arranhão de cadeira, cada passo arrastado, cada piada interrompida pela apatia — tudo se passa num compasso entorpecido. Fisher veria nessa desaceleração um retrato do que ele chama de “melancolia da repetição”, um estado em que nada realmente acontece, mas tudo continua acontecendo — sem história, sem clímax, sem transformação.

O sono torna-se metáfora do viver inconcluso, da passagem de tempo sem sentido ou finalidade. Curiosamente, esse quadro de humor não nos sacode por absurdidade ou energia — ele nos apaga aos poucos, como se tentasse nos adormecer junto com Chambón. O riso não é liberatório; pelo contrário, acentua a falta de efeitos narrativos. É a própria impossibilidade de humor tradicional — uma piada que existe só para existir — que enfoca a vacuidade da ação no capitalismo que Fisher critica.

O sonho ambulante de Chambón funciona como um loop: ele reaparece em quadros distintos, mas sempre com o mesmo andar e sem evolução. Essa repetição é uma encenação do que Fisher chama de “eterno retorno da mesmice”, ou a ideia de estar preso a um ciclo que não pode ser quebrado — e que, paradoxalmente, é apresentado como conteúdo cômico. Rir disso é rir do próprio tédio da modernidade sem futuro.

Fantasmas de uma modernidade perdida

Importante também notar que a televisão nos anos 70 representava um novo veículo demodernização cultural. Chespirito, com seu estilo popular, didático e teatral, representa uma tentativa de levar valores modernos — alfabetização, civismo, empatia, profissão — a um público amplamente popular. No entanto, La Chicharra aparece num momento em que esse projeto está se esgotando: já não é possível ensinar nada, só representar a sobrevivência simbólica de gestos vazios.

Em vez de progresso, temos repetição. Em vez de mobilidade social, temos estagnação. Em vez de pedagogia, temos sketchs cíclicos e fracassos leves. A estética do programa já não é a do “fazer avançar” (tão típica do modernismo engajado), mas a do “manter vivo o que já morreu”. No estado sonâmbulo, Chambón escapa momentaneamente da lógica racional do dia a dia fracassado. Ele não escreve reportagens, não se frustra com o chefe, não tenta provar seu valor. Ele apenas existe, e é nesse estado de não-produção que ocorre o gesto mais significativo do episódio: o beijo.

Este momento não é cômico, nem sexualizado. Ele é antes cuidadoso — quase maternal — e absolutamente inesperado, como se o próprio mundo da série abrisse, por um instante, uma fresta de humanidade real. Para Fisher, que estava atento à forma como a cultura reprime ou neutraliza afetos fora da lógica produtiva, esse gesto seria notável: uma singularidade do afeto em meio à repetição maquínica.

Chambón, naquele momento, está nu. Sua sonolência o torna criança, ou talvez morador de um mundo paralelo, e a personagem de María Antonieta — geralmente cética ou irritada com ele — se comove. Ela o observa com ternura. O beijo, então, é menos um ato romântico e mais um reconhecimento da fragilidade compartilhada

Fisher poderia ler essa cena como uma imagem da possibilidade de comunidade afetiva sob ruínas. Ainda que o cotidiano seja marcado por futilidade, alienação e fracasso profissional, o cuidado aparece como uma contra-força silenciosa. Um momento que escapa à lógica do capital, que não serve a nada, que não se repete — e que por isso mesmo é profundamente humano.

Na estrutura cíclica de La Chicharra, quase tudo volta ao ponto de partida. Mas o beijo não volta. Ele não é lembrado, nem reaparece. É um evento sem consequência narrativa — e justamente por isso carrega um peso existencial. É o que Fisher, dialogando com Badiou, talvez chamasse de evento real: algo que rompe o circuito, que não se integra à lógica funcional da história. Esse instante nos obriga a prestar atenção. É como se a série dissesse: mesmo dentro do entorpecimento cultural e da comédia sem futuro, ainda há espaço para o gesto gratuito, para o reconhecimento do outro, para o cuidado não funcional. Para Fisher, que buscava reencantar a crítica cultural com momentos de ruptura e brechas de desejo, esse instante seria pequeno, mas precioso: uma aparição do possível em meio ao desgaste do mundo.

Afeto, patetismo e ironia desarmada

Vicente Chambón, o protagonista, é um herói sem épico — um jornalista de um jornal irrelevante, movido por uma fé quase cega na importância do seu trabalho, mesmo quando tudo à sua volta desmente sua missão. É nesse traço quixotesco, na insistência tragicômica de continuar lutando por algo já esvaziado de valor social, que se revela o núcleo afetivo e patético da série. Sob a lente de Mark Fisher, esse herói ridículo e persistente não é apenas uma figura cômica: ele representa o sujeito precarizado do capitalismo tardio, que continua em movimento mesmo quando a promessa de ascensão ou reconhecimento já foi cancelada.

Diferente dos protagonistas cínicos ou autossuficientes das comédias contemporâneas, Chambón não se protege com sarcasmo. Ele acredita — ou ao menos finge acreditar. Redige reportagens banais com fervor, entrevista pessoas desinteressadas com convicção, corre atrás de pautas inúteis como se estivesse desvendando escândalos nacionais. E mesmo quando tudo o desautoriza — seus chefes, seus colegas, a realidade —, ele resiste com um misto de ingenuidade e bravura silenciosa.

Fisher via esse tipo de personagem como uma figura trágica do nosso tempo: alguém formado pela promessa de que o trabalho cultural ou intelectual ainda tem dignidade e potência, mas que vive num mundo onde essa promessa se esfarelou. Não há mais caminho de ascensão, nem espaço para a figura do jornalista como agente de transformação pública. O que resta é o gesto persistente, a performance simbólica, o afeto desprotegido.

Nesse contexto, La Chicharra pode ser vista como uma crítica sutil ao corporativismo absurdo que se instaurava nas décadas finais do século XX: um mundo onde instituições (como o jornalismo) ainda existem, mas apenas como casca funcional, esvaziada de missão e valor. Vicente Chambón resiste dentro dessa casca — como um inseto que habita uma roupa abandonada, carregando com dignidade o peso de um traje que já não serve a ninguém.

O patetismo de Chambón não é caricatural, mas carregado de uma dignidade resiliente. Ele erra, tropeça, é ignorado — mas não desiste. E é nessa insistência sem esperança que se revela uma ternura profunda: a humanidade que subsiste mesmo sem recompensa, sem palco, sem transcendência.

O herói quixotesco no fim da linha

Fisher talvez enxergasse nisso uma micropolítica da esperança residual. Mesmo num cenário de exaustão histórica e cultural, ainda é possível sustentar gestos éticos — não por heroísmo, mas por teimosia afetiva. Chambón, como Dom Quixote, luta contra moinhos que ele próprio sabe serem moinhos. Mas ao continuar lutando, ele nos lembra que o gesto de resistir, mesmo ridículo, ainda é o que nos diferencia da desistência total.

Possivelmente, Fisher teria visto nisso ainda uma figura cultural profundamente espectral: o modernismo como fantasma cultural. La Chicharra é o resíduo simbólico de um tempo que acreditava em instituições, carreiras, função pública, liberdade de imprensa e civilidade. Mas tudo isso aparece deformado, apático, encenado com humor morno e cenários gastos. A televisão repete esses mitos para uma audiência que talvez já não acredite neles — mas que também não tenha encontrado outro horizonte.

Um engenheiro que ergue prédios que permanecerão vazios, projetados apenas para girar o capital especulativo; um cinegrafista que filma eventos corporativos que não serão assistidos por ninguém; ou mesmo professores universitários que publicam artigos que ninguém lerá — todos compartilham com o personagem de La Chicharra o destino de uma ação profissional que se tornou um ritual de performance sem consequência. A série, ainda que envolta em comicidade, antecipa a atmosfera de desalento silencioso que Fisher identifica como característica do realismo capitalista: um mundo onde se trabalha incessantemente, mas sem sentido, sem horizonte e sem público.

Assim, La Chicharra pode ser lida como uma das formas que o modernismo popular assume em seu estágio terminal: não como ruptura, mas como farsa, como esquete, como gestualidade vazia. Ela encena o jornalismo, a vocação, a dignidade do ofício — mas em moldes domésticos, cômicos, desprovidos de potência. A série não zomba diretamente da modernidade: ela mostra o que resta dela quando o sonho acabou, mas os corpos continuam atuando como se não soubessem disso. E é aí que o riso se torna, ao mesmo tempo, uma forma de luto e de resistência.

Nesse sentido, La Chicharra não oferece um futuro — mas oferece uma imagem poderosa de sobrevivência simbólica. E isso, para Fisher, já seria algo.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras