Comum e os presságios para o agora

Em todo o mundo, diversas iniciativas desafiam as lógicas mercantilistas – e colocam o Afeto, o Cuidado e a Natureza no centro. Mesmo “cozidas em fogo lento”, convidam a entrever outro futuro, baseado na partilha e na inteligência coletiva

Publicado 23/06/2021 às 19:21 - Atualizado 23/06/2021 às 19:39

O texto a seguir é o último capítulo de:O Comum entre nós — da cultura digital à democracia do século XXI

De Rodrigo Savazoni, pelas Edições SESC

Outras Palavras publicará a obra em capítulos semanais e organizará diálogos quinzenais com o autor, a respeito do tema. Leia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto,e o sexto e sétimo capítulos da série

O porto nos espera. A nau precisa atracar. Toda viagem, quando chega ao fim, sugere duas atitudes: um balanço crítico da experiência e uma lista de inspirações. Durante nosso périplo, cruzamos um vasto arquipélago de conceitos e pequenas grandes histórias. Olhamos para a questão do comum por diferentes ângulos de abordagem: navegamos pela questão digital; pelos muitos autores que se arriscaram a propor conceitos para defini-lo; pela dificuldade de tradução do termo para o português; pela interface com as formas de governo, nos níveis municipal, nacional e internacional; pela proximidade com a ideia sul-americana de bem viver; pelo socialismo do século XXI venezuelano; pelo direito à cidade, pelas políticas públicas urbanas e os movimentos de indignação e esperança; pela visão feminista, que nos mostra não haver comum sem cuidados partilhados por todas e todos; pelo devir-quilombo do comum, baseado nos valores e visões da população da diáspora africana; pela cultura, conhecimento e educação livre; pela luta diuturna em favor da liberdade, que é também meio de garantir a igualdade; pela superação do ideal de desenvolvimento e pela busca da suficiência; pelo devir-maloca do comum, que emerge de nossa escuta e observação da ação dos povos originários; pela compreensão essencial de que, ao fim e ao cabo, nosso planeta é o comum maior, se soubermos protegê-lo – esse ser vivo que nos provê ar, água, terra, alimento, Gaia ou Pachamama.

Nesse caminho, pude partilhar um conjunto de descobertas que fiz ao longo dos últimos anos. Se, por um lado, a democracia liberal clássica encontra-se deslegitimada, em consequência dessa aliança espúria entre mercados e governos vorazes e corruptos, muitos atores estão dedicando seu tempo, inteligência e disposição para criar uma alternativa democrática, baseada em colaboração, inteligência distribuída, criatividade e inclusão das diferentes vozes que compõem nossa sociedade. Essas mulheres e homens, os tripulantes da armada de Galeano, não querem esperar uma transformação total de sistema para agir. Majoritariamente adeptos do “faça você mesmo e agora”, estão colocando a mão na massa, num esforço que envolve simultaneamente invenção de alternativas e preservação do patrimônio socioambiental. Chris Carlsson os chama de “fuçadores”. Eu prefiro dizer que são as comuneiras e os comuneiros. Nós, que estamos dispostos a entregar nossas energias para remodelar a democracia do século XXI. Um bando que, como aponta David Bollier, opera com uma subjetividade baseada na solidariedade, no afeto, na partilha e na esperança. A competição, afinal, é só uma das formas possíveis de se relacionar.

Levar a sério os comuns implica modificar parte de nossa cosmovisão.

Nossas possibilidades não se reduzem a sermos empregados, consumidores, empreendedores ou investidores que buscam maximizar seu bem-estar econômico pessoal. Podemos começar a nos imaginar como comuneiros. Podemos começar por nos converter nos protagonistas de nossas vidas, aplicando nossos notáveis talentos, aspirações e responsabilidades aos problemas da vida real. Podemos começar a atuar como se tivéssemos interesses inalienáveis no mundo em que nascemos.

Podemos reivindicar o direito e a capacidade humanos de participar da gestão dos recursos essenciais para nossas vidas (1).

Esse processo não começou agora. Sempre retorna. Alguns anos atrás, no Fórum Social Mundial de 2009, que ocorreu em Belém, na Amazônia brasileira, inúmeras organizações da sociedade civil lançaram a “Conclamação para a Recuperação dos Bens Comuns” (2). Influenciadas pela crise abissal do capitalismo de 2008 – demonstrativo eloquente do fracasso do modelo neoliberal –, chamaram cidadãs e cidadãos a se engajarem na “ação pela recuperação e criação de bens comuns”, em busca de produzir “um mundo sustentável”. Nesse documento, defendiam uma “visão de sociedade que coloca o respeito aos direitos humanos, a participação democrática e a colaboração no coração” do processo político. O foco comuneiro, segundo elas, seria “defender a água e os rios, a terra, as sementes, a biodiversidade, o conhecimento, as ciências e os saberes ancestrais, as florestas, os mares, o vento, a moeda, a comunicação e a criação de redes, a cultura, a música e outras artes, as tecnologias abertas e os softwares livres, os serviços públicos de educação, saúde, saneamento e previdência”. Trata-se da mesma perspectiva que descrevemos ao longo deste livro e que vem ganhando cada vez mais força com a emergência de um ativismo translocalista.

Antes de avançar, porém, precisamos nos recordar que mares complexos não são simples de navegar. Gostaria então de me dedicar, neste primeiro bloco de considerações finais, às limitações do nosso tema. A meu ver, seria um erro tomar o comum como a solução total para todos os nossos males, como um remédio que tudo irá sanar. Vimos, inclusive, ao longo deste livro, que outros conceitos similares, como bem viver ou viver bem, elaborados por mulheres e homens de cosmogonias não ocidentais, partilham de visão similar sem evocar o mesmo repertório. Menos que um conceito fechado, o comum é um convite à experimentação, à experienciação e à convivialidade. Nesse sentido, vale recuperar o que escreveu Joan Subirats:

[…] quando falamos do comum não estamos falando de uma espécie de panaceia universal que tudo resolve de maneira mágica. Trata-se de entender que começa a haver conexões significativas entre velhas e tradicionais formas coletivas de gerir recursos, bens e subsistência, com novas formas de cooperação e de criação coletiva de valor, vinculadas a uma grande transformação tecnológica e à globalização. Por isso, frente aos problemas que têm e tiveram as opções puramente mercantis como as puramente estatais, a existência de um polo cooperativo comunitário expresso na ideia do “comum”, dos commons, abre novos cenários para transitar e experimentar (3).

Outro perigo que nos ronda é o da falta de clareza. De repente, na moda, o conceito se tornou, para alguns analistas, um guarda-chuva utilizado para explicar qualquer coisa. David Hammerstein, da Commons Network, chega a dizer que se tornou um “termo zumbi” e alerta que, para parte da esquerda tradicional, o comum vem sendo usado para defender a recuperação do poder do Estado e o rechaço à privatização de serviços e recursos. A seu ver, “a esquerda tradicional europeia tenta fagocitar a ideia de ‘bens comuns’ como já fez no passado com o ecologismo, o feminismo e outros movimentos sociais” (4). Silvia Federici nos recorda que até mesmo o Banco Mundial fala em comuns globais em alguns de seus documentos. A instituição considerada um dos braços mais importantes para a construção da hegemonia neoliberal usa o conceito distorcendo-o para justificar a privatização dos rios, oceanos e do ar.

Federici, aliás, desenvolve uma crítica bastante aguda dos comuns digitais. Segundo ela, em uma entrevista concedida a Bianca Santana na revista Cult, cada “computador é um desastre ecológico” (5). A pesquisadora italiana acredita ser inviável falar em comuns digitais sem levar em consideração que as máquinas que permitem nossa conectividade são produzidas com mão de obra escrava, uso de enormes quantidades de água e a partir da destruição de vastos territórios para a exploração mineral. Em específico, sua crítica recai sobre a extração de columbita-tantalita (coltan) no Congo, na África, onde a guerra ocorre justamente em função do domínio das jazidas. O coltan gera o nióbio e o tântalo, um metal usado para a produção, por exemplo, de telefones inteligentes e tablets. “Esses commons digitais, de que estão falando, são na verdade resultado da destruição dos commons das terras”, aponta Federici (6). Crítica forte, não poderia estar de fora de nossa análise. Embora, como defendo no primeiro capítulo deste livro, possamos e devamos falar em comuns digitais, jamais devemos fazê-lo sem estabelecer essa ponderação e afirmar que precisamos colocar nossa inteligência a serviço do desenvolvimento de tecnologias socioambientalmente sustentáveis.

Construindo organizações do comum

Um dos desafios principais que está colocado para nós, comuneiras e comuneiros, é o de inventar organizações que atuem para afirmar, preservar e construir o comum. Disso depende a realização do potencial revolucionário dessa ideia, que consiste em forjar uma rede solidária de produção que seja bem- sucedida tanto em pequena escala como globalmente. Como afirma Paul Mason, em seu livro PostCapitalism: A Guide for the Future, se há algo que a internet nos propiciou foi que indivíduos (as agregações temporais de indivíduos) também podem ser agentes de transformação igualmente potentes (7). Isso está acontecendo todo o tempo ao redor do planeta: trabalhadores freelancer que se auto-organizam para montar um sistema próprio de saúde; pais que criam centros de cuidado partilhado de crianças e idosos; cooperativas de produção energética, construídas por vizinhos; coletivos de ajuda mútua que ocupam uma praça e desenvolvem nesse espaço uma série de ações para melhorar a vida uns dos outros.

Espremidos pela falência dos sistemas centralizados, que no caso brasileiro jamais foram capazes de garantir minimamente direitos como educação e saúde (diferentemente dos países em que houve um estado de bem-estar social que começa a ruir), e por um mercado absolutamente desregulado, que busca maximizar o lucro a qualquer custo, esses indivíduos estão buscando um caminho singular e, ao fazê-lo, renegam as estruturas organizacionais existentes. Uma palavra que alguns pesquisadores e ativistas forjaram para explicar esse novo modelo baseado na livre associação de pessoas, sem uma forma jurídica estável, é “extituições”. Mas o que seria isso? Podemos pensar a “extituição” como um modelo para e pré-organizacional. Ou seja, que precede o momento em que um conjunto de indivíduos resolve se fixar como parte de um organismo coletivo (uma associação, um partido ou uma empresa). Flexível, nela os agentes se agregam e se dissolvem com maior velocidade. Assim, torna-se um dispositivo tático para lidar com a liquidez do mundo contemporâneo. Como dizem os arquitetos espanhóis do Vivero de Iniciativas Ciudadanas, que têm realizado um mapeamento de experiências comuneiras por toda a Ibero-América, as extituições são “recursivas e se redistribuem, por isso têm alcance em vez de escala” (8).

No livro The Dilemma of the Commoners, a pesquisadora Tine de Moor, da Universidade de Utrecht, analisa os diferentes momentos históricos em que emergiram organizações comunais e descreve casos, não só da Idade Média, mas também da virada do século XIX para o XX, em que a auto-organização dos trabalhadores foi regra. De Moor vai atrás das origens justamente por enxergar, neste momento, uma reemergência de organizações promotoras dos bens comuns: “A sociedade do faça-você-mesmo que está emergindo atualmente está construindo instituições que são muito semelhantes aos antigos, históricos comuns e suas contrapartidas urbanas, as guildas, e, como tal, enfrentam desafios semelhantes para criar instituições resilientes que atendam a seus membros cooperados” (9).

Aqui cabe um alerta importante. Se nosso objetivo é realmente inventar novos caminhos de viver e produzir, precisamos olhar com argúcia para as comunidades a que pertencemos. Elas são de fato experiências de uma vida partilhada entre todas e todos? Que padrões estamos reproduzindo? Como lidamos com o poder, esse dispositivo relacional que a tudo atravessa? É hora de superarmos definitivamente os modelos centralizados baseados em comando e controle vertical. Isso é possível se trabalharmos permanentemente pela construção de regras pactuadas com generosidade, empatia e compreensão mútuas. Temos de buscar a possibilidade, como defende Geert Lovink, “de uma associação de pares livres” ou uma “livre associação de pares” (10). A transparência é mais importante que a horizontalidade. A possibilidade de troca de posições conscientes é mais importante que a horizontalidade estratificada. Que fique claro, a questão aqui é a palavra liberdade. Sem ela, qualquer tentativa de construção comunitária retrocede a um desejo de autoritarismo que marcou muitas das experiências do socialismo e do comunismo. Também devemos cuidar para que nossas comunidades sejam permeáveis e estabeleçam trocas constantes além de seus limites.

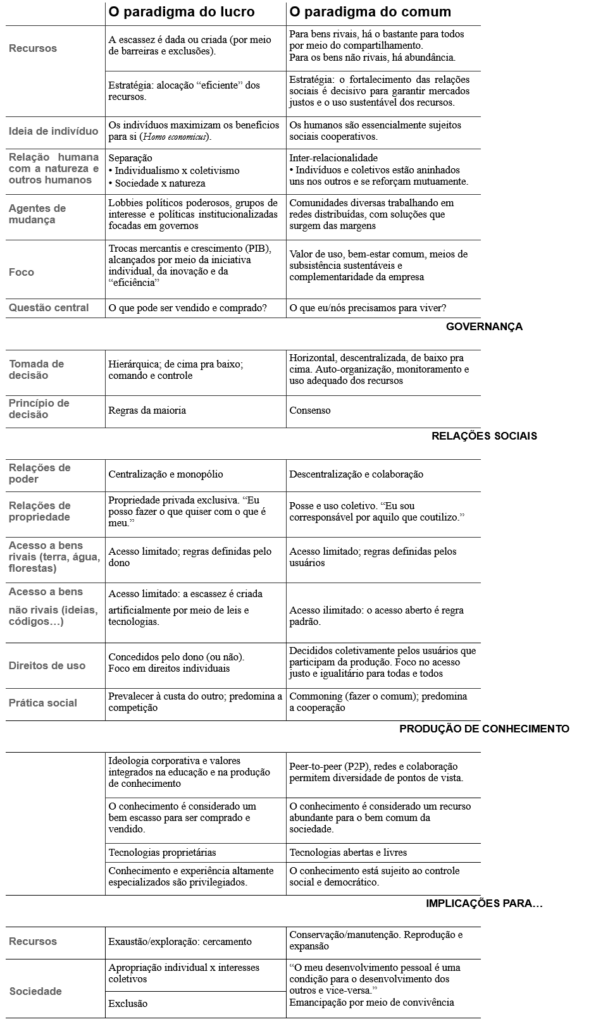

Entre as experiências mais interessantes de novas organizações baseadas no comum, destaco as que estão atuando para a transformação da economia, em específico da moeda e do sistema financeiro. Esses atores, que partiram para dentro da boca do leão, têm demonstrado a existência de uma lógica do comum antagônica aos mercados. Traduzo um quadro, desenhado por Silke Helfrich, que nos ajuda a entender a diferença entre uma economia centrada no lucro e a que promove o comum (11).

Em junho de 2017 entrou no ar a versão beta do Bank of the Commons, uma iniciativa aberta que envolve diferentes organizações e pessoas com o objetivo de transformar os pagamentos e os sistemas monetários, apoiando movimentos sociais cooperativos. O elemento central do Bank of the Commons é o uso do Faircoin, uma criptomoeda baseada no blockchain, como o bitcoin, mas que é ambientalmente e socialmente sustentável. Todo o seu sistema é baseado na colaboração, e não na competição: uma moeda aberta, transparente e gerida por meio de uma comunidade horizontal auto-organizada. Seu sistema de validação e segurança é distribuído entre atores que integram a cooperativa e possui mecanismos para evitar a concentração de capital. O Faircoin tem sido desenvolvido nos últimos dois anos e foi criado para ser a moeda do comum.

Como explica Alex Pazaitis, da P2P Foundation, em artigo sobre o tema:

Faircoin é o elemento fundamental de um sistema que facilita transferências de moeda a um custo muito baixo ou zero entre continentes, países, usuários e também entre contas bancárias. No ecossistema Faircoin, a inteligência coletiva cria ferramentas úteis que as pessoas podem compartilhar, incluindo sistemas de ponto de venda para comerciantes, cartões pré-pagos, câmbio instantâneo, trocas em euros por meio de caixas eletrônicos, pagamento de recibos diretos e todos os serviços bancários que até agora estiveram nas mãos de uma elite (12).

Na Argentina, há uma experiência semelhante, a MonedaPAR, desenvolvida pelos movimentos sociais cooperativistas. Também baseada em blockchain, oferece a seus usuários um aplicativo no qual é possível se cadastrar para organizar as transações. MonedaPAR é um dispositivo P2P (peer-to-peer). Sua governança é feita por meio de uma assembleia democrática de que participam todos os atores envolvidos.

No final de 2015, o Commons Strategies Group realizou em Berlim um seminário envolvendo 24 lideranças de diferentes áreas do pensamento para discutir a democratização do dinheiro. O resultado dessa articulação está publicado no relatório “Democratic Money and Capital for the Commons” (Dinheiro democrático e capital para o comum), que destaca justamente a necessidade de desenvolvermos experiências econômicas que confrontem o neoliberalismo, esse sistema responsável pela “destruição dos ecossistemas, pelo cercamento mercantil de bens comuns e pelo assalto à igualdade, à justiça social e à nossa capacidade de cuidar uns dos outros”. Nosso foco, de acordo com esse grupo de estrategistas, deve ser “cocriar novas formas de democracia econômica e financeira – instâncias de uma mais robusta democracia do dia a dia que vá além dos períodos eleitorais” (13). A economia, afinal, precisa ser democratizada. E o comum pode ajudar nisso.

Intuição para captar soluções

O saber racional costuma condenar a intuição. Seria privilégio de adivinhos, oráculos, sacerdotisas e poetas. Por mais que a ciência tente, a intuição não é comprovável, por nenhum método, indutivo ou dedutivo. Para alguns, é uma porta aberta para o invisível. Para outros, uma ponte espiritual. Há também quem a creia um duto até o inconsciente. Da intuição, porém, emergem os presságios, rastros de que algo – de bom ou de ruim – está por acontecer. A intuição antecipa, e grandes cientistas, como Einstein, dela foram defensores. Escolhi de propósito a palavra presságio para o título deste último capítulo porque estas considerações finais não oferecem respostas. Quando muito, algumas elaborações cozidas em fogo lento, alguns presságios que podem oferecer uma lista de inspirações para nossa atuação política, social, cultural ou artística. Afinal, quem, neste momento, arriscaria, mobilizando apenas referenciais racionais e científicos, prever o futuro?

Na era da pós-verdade, em que os Estados Unidos elegem um presidente devoto do capitalismo religioso, a membrana entre certo e errado parece demasiado delgada e permeável. Assim, para restabelecer a verdade, devemos recorrer a todos os elementos que estão à nossa disposição: aos indícios, sem dúvida; às pesquisas, por certo que sim; mas também aos nossos sentidos, desejos e vontades. Realidade é movimento, afinal. Se é impossível interpretar o mundo, a alternativa que nos resta é senti-lo e atuar para modificá-lo. Reconhecendo que o momento é de transição. Tempo de travessia permanente, que nos pede simultaneamente abertura ao novo e resiliência. Este livro, pois, é apenas uma síntese de algumas coisas que aprendi ao longo de minha trajetória como pesquisador e ativista. Com base nesse aprendizado compartilhado, espero que os leitores possam tirar conclusões que ajudem a construir um presente melhor para nós.

Não desenvolvi à toa a metáfora do mar da complexidade. O comum, a meu ver, é um conceito multidimensional que exige a inter-relação das suas diferentes dimensões – um sistema complexo. Visto em partes, fragmentado, não tem a mesma força do que quando observado de longe. É formado pelos bens comuns em si (o planeta, o patrimônio socioambiental, o corpo, o urbano e o digital), geridos por comunidades que se autogovernam, criando procedimentos e regras que garantam o usufruto desses bens entre todas e todos – e impeçam sua apropriação por um ou alguns, o chamado cercamento. Um regime que conforma uma rede entre comuneiros, suas comunidades e o planeta (pessoas, iniciativas e infraestruturas). Seu devir revolucionário se expressa em uma teia de diferentes comuns, articulados de forma distribuída e federada, dando origem a um novo sistema-mundo baseado na colaboração e na partilha. Uma vez mais cito David Bollier, que tem sido o principal interlocutor deste livro. Ele afirma que atualmente estão surgindo novos movimentos sociais que se dão conta de que “o paradigma dos comuns determina seus vínculos com outras pessoas e recursos. […] Para muitos desses comuneiros, o comum não é um ‘sistema de gestão’ ou uma ‘estrutura de governança’, senão uma identidade cultural, uma forma e meio de vida próprios. É um modo de ressuscitar a prática democrática, de viver uma vida mais plena”. (14)

De outro ponto complementar de vista, o comum é um processo político que nos convoca a agir para além das formas estratificadas do mercado e do Estado moderno. Girando mais uma vez a esfera, revela-se como uma alternativa de modelo econômico, gerando no interior das comunidades (locais ou globais) relações de reciprocidade (dádiva), generosidade e solidariedade, as quais privilegiam o valor de uso ao de troca. Eu diria, então, que uma possível consciência ativa do comum surge da aceitação da vida em coletivo – sendo esse coletivo formado pelos humanos, suas criações (os não humanos) e os demais seres viventes que coabitam a Terra (ela própria um ser vivo). Um sistema socioecológico, como propôs Elinor Ostrom em seus últimos trabalhos. O comum é também uma transformação cultural de grandes proporções, não apenas como resultado de escolhas racionais, mas de um processo escorado em afetos, sentidos e na espiritualidade. Seria um erro, portanto, afirmar o comum como ideologia. Ele é, muito mais, um tutorial prático para a construção de uma vida de alegria e imaginação. Uma lente diferente para interpretar a realidade.

Notas:

- “Tomarse en serio los comunes, sin embargo, implica modificar parte de nuestra cosmovisión. Nuestras preferencias no se reducen a ser empleados, consumidores, emprendedores o inversores que buscan maximizar su bienestar económico personal. Podemos comenzar a imaginarnos como comuneros. Podemos empezar por convertirnos en los protagonistas de nuestras vidas, aplicando nuestros notables talentos, aspiraciones y responsabilidades a los problemas de la vida real. Podemos empezar a actuar como si tuviéramos intereses inalienables en el mundo en el que hemos nacido. Podemos reivindicar el derecho y la capacidad humanos de participar en la gestión de los recursos esenciales para nuestras vidas”. David Bollier, op. cit., p. 150.

- Disponível em: <http://bienscommuns.org/signature/appel/?a=appel&lang=pt>, acesso em: 20 mar. 2018.

- “[…] cuando hablamos de lo común no estamos hablando de una especie de panacea universal que lo resuelve todo de manera mágica. Lo que se trata es de entender que empieza a haber conexiones significativas entre viejas y tradicionales formas colectivas de gestionar recursos, bienes y subsistencia, con nuevas formas de cooperación y de creación colectiva de valor, vinculadas al gran cambio tecnológico y a la globalización. Y que, por tanto, ante los problemas que tienen y han tenido tanto las opciones puramente mercantiles como las puramente estatales, la existencia de un polo cooperativo comunitario expresado en la idea de ‘lo común’, de ‘commons’, abre nuevos escenarios a transitar y experimentar.” Joan Subirats, op. cit., pp. 200-1.

- Em entrevista ao autor por e-mail em julho de 2017.

- Silvia Federici apud Bianca Santana, “Silvia Federici: ‘O capitalismo tenta destruir as nossas memórias’”, Cult. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/silvia-federici-o-capitalismo-tenta-destruir- memorias/>, acesso em: 23 maio 2018.

- Ibidem.

- Paul Mason, Postcapitalismo: hacia un nuevo futuro, Barcelona: Paidós, 2016, p. 344.

- VIC, “Especies ICs Espacios Ex”, 14 out. 2014. Disponível em: <http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/10/14/especies-ics-espacios-ex/>, acesso em: 20 abr. 2018.

- “The do-it-yourself society that is currently emerging is building institutions that are very much like the former, historic commons and their urban counterparts, the guilds, and as such they face similar challenges to create resilient institutions that serve cooperative members.” Tine De Moor, The Dilemma of the Commoners, Nova York: Cambridge University Press, 2015, p. 163.

- Geert Lovink, “Before Building the Avant-Garde of the Commons”, Open!, 1 nov. 2016. Disponível em: <http://www.onlineopen.org/before-building-the-avant-garde-of-the-commons>, acesso em: 20 abr. 2018.

- Silke Helfrich, “The Logic of the Commons & the Market: A Shorthand Comparison of Their Core Beliefs”, in: David Bollier; Silke Helfrich (orgs.), op. cit. Disponível em: <http://wealthofthecommons.org/essay/logic-commons-market-shorthand-comparsion-their-core- beliefs>, acesso em: 20 mar. 2018.

- “Faircoin is the fundamental element of a system that facilitates currency transfers at very low or zero cost between continents, countries, users and also between ordinary bank accounts. In the Faircoin ecosystem, collective intelligence creates useful tools that people can share, including point of sale systems for merchants, prepaid cards, instant currency exchange, exchanges to euros via ATMs, payment of direct receipts and all the banking services that have until now been in the hands of an elite.” Alex Pazaitis, “Faircoin activates the first cooperative blockchain”, P2P Foundation, 20 julho 2017. Disponível em: <https://blog.p2pfoundation.net/faircoin-activates-first-cooperative- blockchain/2017/07/20>, acesso em: 20 mar. 2018.

- David Bollier; Pat Conaty, “Democratic Money and Capital for the Commons”. Disponível em: <https://www.boell.de/sites/default/files/democratic_money_capital_for_the_commons_report_janu acesso em: 20 mar. 2018.

- “[…] el paradigma de los comunes determina sus vínculos con otras personas y recursos. […] Para muchos de estos comuneros, el procomún no es un ‘sistema de gestión’ o una ‘estrutura de gobernanza’, sino uma identidad cultural, una forma y medio de vida propios. Es un modo de resucitar la práctica democrática, de vivir una vida más plena.” David Bollier, op. cit., pp. 39-40.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras