Uma saída à vampirização do planeta

A crise civilizatória alastra-se e se aprofunda. Hipótese: catástrofe só será evitada com superação das visões de mundo patriarcais e de dominação. Isso requer uma virada cognitiva e reconciliar o humano com sua condição matrística original

Publicado 09/11/2023 às 16:46 - Atualizado 10/11/2023 às 09:13

Título original: História, civilização e o perene conflito humano

“A história é o vento que nos leva adiante

enquanto destrói tudo pelo caminho.”

(Walter Benjamin)

“É preciso ver, por um lado, se o projeto humano

realizado durante seis milênios pelo Homo historicus

é o único possível e, por outro lado, ver se

não seria necessário, hoje, fazer outra coisa.”

(Raimon Panikkar)

Contrariando a percepção, desde sempre predominante, de que a História e a Civilização constituem desdobramentos evolutivos inescapáveis à condição humana – equivalentes ao “espírito do tempo” de Hegel –, talvez seja mais razoável, diante do estado de crise planetária antrópica em que a humanidade se encontra, considerarmos que esses dois grandes vetores do longo percurso civilizatório representem apenas subprodutos do conflito interno do ser humano, resultantes do seu modo muito peculiar de viver nos últimos seis milênios, por meio dos quais as pulsões humanas mais autodestrutivas foram despertadas, como aparentam sugerir os autores das epígrafes acima. Mas esta é certamente uma perspectiva muito incomum para compreendermos como chegamos às atuais circunstâncias, pois, desde tempos imemoriais, as tentativas de entendimento e justificação do tortuoso viver humano limitaram-se a duas formas de apreensão da realidade, intimamente imbricadas:

1) a teológica, orientada pelos dogmas da fé, que atribui o infortúnio humano ao “pecado original”, resultante do desfrute da “árvore do conhecimento do bem e do mal”, imperfeição a ser sanada com o retorno do Salvador;

2) e a teleológica, influenciada pela crença num Télos guiado pela Razão, para a qual só o remédio do Estado hobbesiano (seja liberal ou marxista) poderá, progressivamente, curar os males humanos e, um dia, alcançar o Fim – ou seja, civilizá-los.

Portanto, talvez seja necessário, hoje, optarmos por uma compreensão cultural (o modo de viver humano) e relacional (e a sua interação com a complexidade do mundo real) para entendermos como chegamos aos grandes impasses que compõem a emblemática realidade atual e, especialmente, o porvir, que tem se revelado cada dia mais desesperançoso, sombrio e terminal.

Convencionou-se chamar de processo civilizatório os inúmeros acontecimentos que, metodicamente registrados e conservados na História, moldaram o comportamento humano – atenuando gradativamente uma suposta agressividade enraizada nos seus instintos mais primitivos –, permitiram o desenvolvimento da ciência e da técnica e, assim, melhoraram a sua condição, refletida nas muitas comodidades do atual modo de viver e no considerável aumento da nossa expectativa de vida. No entanto, o único padrão observável que parece explicar o que forjou o longo e confuso percurso da humanidade tem sido o comportamento conflituoso do ser humano e sua crescente e aparentemente irrefreável marcha em direção ao colapso das condições ambientais e convivenciais que asseguraram a sua existência e a de seus ancestrais por milhões de anos. Refutando as crenças dos humanistas seculares que seguem o ideário hegeliano de que o processo histórico e civilizatório avança, passo a passo, rumo a um suposto aprimoramento da condição humana, esta infelizmente tem sido a constatação que, cada vez mais, vem se deslindando quando nos damos conta dos três principais fenômenos agônicos entrelaçados na contemporaneidade. São eles:

1) o agravamento das mudanças climáticas, já reiteradamente confirmado nos mais recentes relatórios divulgados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), alertando que temos pouquíssimo tempo para evitar o colapso de todo o ecossistema Terra. Inclusa nesse diagnóstico terminal está a acelerada redução da biodiversidade, fenômeno inequivocamente de origem antropogênica que desencadeou já há um bom tempo o sexto processo de extinção em massa da vida na Terra, que poderá incluir a inaudita possibilidade de extinção dos bilhões de humanos que habitam hoje o planeta, o qual muito em breve poderá tornar-se inabitável. Desfecho este que já havia sido prognosticado muito tempo atrás pelo escritor e político francês François-Auguste René, o Visconde de Chateaubriand (1768-1848), quando alertou: “as florestas precedem os povos, os desertos seguem-nos”.

Aliás, para quem ainda não está bem a par desse fatídico dado da nossa sombria realidade ambiental, as evidências científicas do armagedon climático anunciado já para as próximas décadas estão todas dissecadas no recém-lançado livro O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência (Editora Elefante, 2023), do pesquisador da Unicamp Luiz Marques, para quem “os anos 2020 serão decisivos se quisermos evitar que as crises postas em marcha pelo sistema econômico global ultrapassem nossa capacidade de adaptação. As opções, agora, são entre um futuro pior, mas ainda reversível a longo prazo, e um futuro em estado terminal”.

2) a assombrosa perspectiva de uma conflagração nuclear em escala global, face às crescentes tensões geopolíticas e geoeconômicas alimentadas por conflitos históricos e, principalmente, por interesses comerciais inconciliáveis em torno de recursos naturais e condições climáticas declinantes. Os principais indutores dessa insanidade estão representados, de um lado, pelo avanço da influência asiática liderada pela China e Rússia, em prol de uma nova ordem mundial multipolar, e, de outro lado, pela obsessiva continuidade do projeto unipolar eurocêntrico – refletido no “capitalismo democrático” estadunidense, atualmente em inequívoco declínio. Essas tensões ganharam expressividade com a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial, induzida pelos falcões norte-americanos, representados neste início do século XXI pelos ultra-imperialistas chamados “neocons straussianos”.

No epicentro dessa insensatez, a atual guerra Russo-Ucraniana que se arrasta desde fevereiro de 2014, quando ocorreram os violentos protestos do Euromaidan e a subsequente destituição do presidente ucraniano pró-Rússia Viktor Yanukovych. Esta, por sua vez, tensiona outros conflitos históricos de repercussão mundial como a insolúvel contenda religiosa e territorial entre Israel e o mundo islâmico e a disputa geoeconômica em torno de Taiwan, o país insular apoiado pelos EUA e reclamado pela China, que hoje detém mais da metade do mercado mundial de fundição dos semicondutores que (des)orientam a nova civilização higt-tech. Todas essas nações estão munidas de milhares ogivas ativas, prontamente engatilhadas para um armagedon nuclear. Para quem deseja ter uma ideia do elevado nível de risco implicado nesse frágil tabuleiro geopolítico, recomento acompanhar as análises do ativista político Ruben Bauer Naveira.

3) catalisando as duas primeiras agonias, o fenômeno da crescente e perigosa retração dos regimes democráticos, resultante da captura do Estado pelos agentes do mercado – um punhado de megacorporações transnacionais –, o que tem acelerado o processo de degradação dos vínculos de coesão social, herança nefasta de mais de quatro décadas de doutrina neoliberal que, em simbiose com as inovações do inebriante novo mundo dos algoritmos, vem desencadeando uma profunda regressão socioeconômica e uma abissal desigualdade entre os povos e classes sociais. Assunto que tem ocupado as preocupações de renomados economistas que tentam recuperar o real sentido da economia (o termo vem do grego oikos que significa casa e nomos que significa costume ou lei, ou seja, economia significa satisfazer as necessidades da casa) como Ladislau Dowbor, Mariana Mazucato, Joseph Stiglitz, Thomas Pikety, Jeffrey Sachs, Amartya Sen, Vandana Shiva, Muhammad Yunus, Kate Raworth e outros.

Esse fenômeno da degradação das democracias, por sua vez, impacta na redução das relações e experiências humanas às lógicas mercadológicas que exacerbaram o individualismo, o narcisismo, o consumismo desenfreado, a criminalidade, os nacionalismos beligerantes e a devastação ambiental, em quase todos os recantos do globo. Essa terceira agonia é certamente a principal responsável pela amplificação das duas primeiras, por isso sua contenção poderá ser decisiva para o destino da humanidade.

O curso civilizatório foi todo permeado por muitas crises humanitárias, mas nunca tendo alcançado uma dimensão planetária como a que observamos na atualidade. Por isso, esses três fenômenos globais podem ser chamados de agonias em razão do seu alto potencial de destruição das condições de habitabilidade do planeta, diagnóstico já assumido por autoridades como António Guterres, secretário-geral da ONU, que em seu discurso na reunião do clima ocorrida em 20/09/2023, na sede das Nações Unidas, em Nova York, apelou à teologia para resumir o panorama global: “A humanidade abriu as portas do inferno”.

Mas o que torna esse cenário ainda mais emblemático é que não há nenhum esforço geopolítico de mitigação em andamento que esteja à altura desses desafios globais. E essa paralisia já vem de longa data, pois esses três fenômenos de escala planetária vêm se manifestando e se exacerbando pelo menos desde os anos 1970, quando o Estado, principal vetor de regulação civilizatória, começou a perder sua capacidade de moderação dos mercados, deixando o laissez faire global ditar os rumos da humanidade. Foi a partir dessa época que essas três agonias começaram a aflorar e continuam a se agravar na atualidade, configurando um incontestável horizonte de crise existencial, que poderá arrastar a humanidade para o abismo ainda neste século XXI. (Sobre as muitas questões implicadas nessa crise existencial, vale a pena consultar o trabalho do Centro de Estudos de Risco Existencial – CSER e do Instituto para o Futuro da Humanidade – FHI, ligados às Universidades de Cambridge e de Oxford)

Nas décadas mais recentes, vem crescendo o número de grandes pensadores alertando que estamos nos aproximando de um momento de ruptura do nosso longo tempo histórico. Um deles, por exemplo, foi o historiador britânico Eric Hobsbawm (1917-2012), para quem “chegamos a um ponto de crise histórica”. Ao concluir, quase 30 anos atrás, o quarto e último volume de sua principal obra (A era das revoluções, 1962; A era do capital, 1975; A era dos impérios, 1987; e A era dos extremos, 1994), Hobsbawm vaticinou: “se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança da sociedade, é a escuridão.”

De fato, toda história da civilização tem sido, no fundo, uma sucessão de circunstâncias conflituosas, que, neste início do século XXI, começa a apresentar muitos sinais inequívocos de que estamos dentro de uma profunda ruptura histórica. Uma ruptura que pode até mesmo representar o fim da História, ou seja, o fim das ilusões que orientaram o longo processo civilizatório. Estamos, provavelmente, vivenciando o esgotamento de uma realidade forjada pelos mitos do progresso e da razão, iniciada mais de três mil anos atrás com a irrupção dos ideais greco-judaicos. Não estamos, cabe ressaltar, nos referindo aqui a um “fim da história” na perspectiva teleológica imaginada por Hegel (1770) – ao afirmar que “a história universal vai do leste para oeste, pois a Europa é o fim da história universal, e a Ásia é o começo” –, depois retomada pelo filósofo e economista nipo-estadunidense Francis Fukuyama (1989), para quem a humanidade teria finalmente alcançado a tão desejada liberdade e as sonhadas paz e justiça entre os homens (o correspondente à salvação prometida na época dominada pelo cristianismo), via ascensão e disseminação da democracia liberal a todos os povos.

Portanto, se há uma palavra-síntese que melhor define a natureza do Homo sapiens moderno, essa palavra é Conflito. Estamos tratando aqui, vale frisar, não sobre a natureza do Homo sapiens e dos seus ancestrais hominídeos que o precederam, ao longo de milhões de anos, mas a do chamado Homo historicus, aquele que protagonizou todo o tortuoso processo civilizador, desde quando eclodiram as pulsões humanas de apropriação e predação até os insólitos dias atuais, nos quais se alcançou a perigosa confluência de fenômenos que marcam o tempo presente: consumismo gerado pela globalização do fetiche mercadológico, algoritmização da vida, crescente declínio dos regimes democráticos, degradação ambiental em escala planetária e a consequente ameaça à estabilidade dos ecossistemas e à habitabilidade do planeta Terra.

O Conflito tem sido a melhor expressão do que significa ser um Homo sapiens moderno, em processo de civilidade, seja no plano individual, social, político, ético, econômico, religioso, ambiental, ou em qualquer outra dimensão da experiência humana, considerando-se os últimos seis mil anos. Somos a única espécie que pretendeu levar a cabo o desejo de superioridade em relação às demais espécies, tentando moldar a realidade segundo visões muito dissonantes em relação à complexidade do mundo real, para um dia alcançar o chamado mundo civilizado. Existe, é claro, algumas esperançosas exceções à margem desse inalcançável projeto de modelagem da realidade, como é o caso dos povos originários – sempre vistos pelos civilizados como povos primitivos e selvagens –, cujo modo de viver talvez seja o referencial de convivência humana mais próximo do que existia antes do processo civilizatório ter sido desencadeado.

Estou aqui, na verdade, tomando de empréstimo a ideia do que parece ser o âmago das reflexões do escritor e filósofo político britânico John Nicholas Gray. A compreensão de que o ser humano é essencialmente conflituoso permeia toda a sua obra. No seu livro A alma da marionete – um breve ensaio sobre a liberdade humana (Record, 2018), Gray resume não só a condição humana, mas também sua natureza, nos seguintes termos:

“O que parece singularmente humano não é a consciência nem o livre-arbítrio, mas o conflito interno – os impulsos conflitantes que nos separam de nós mesmos. Nenhum outro animal busca a satisfação dos próprios desejos e ao mesmo tempo a amaldiçoa; passa a vida no terror da morte, mas se dispõe a morrer para preservar uma imagem de si mesmo; mata a própria espécie em nome de sonhos. Não é a autoconsciência, mas a divisão de si mesmo, que nos torna humanos.”

O Conflito como característica principal da condição humana, tal como compreendido por Gray, converge com a ideia do surgimento, por volta de seis a sete mil anos, na região que hoje compreende a Europa, da prevalência da cultura patriarcal em relação às culturas matrísticas precedentes, oriunda de alguns povos pastores indo-europeus vindos do Leste. Essa abordagem foi examinada, com base em estudos arqueológicos, pelo neurobiólogo chileno Humberto Maturana, que definiu esse modo de viver patriarcal “pelas coordenações de ações e emoções que fazem de nossa vida cotidiana um modo de coexistência que valoriza a guerra, a competição, a luta, as hierarquias, a autoridade, o poder, a procriação, o crescimento, a apropriação de recursos e a justificação racional do controle e da dominação dos outros por meio da apropriação da verdade”. Enquanto a vida matrística originária do Homo sapiens trata-se de “uma cultura na qual homens e mulheres podem participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não-hierárquica”.

Enquanto John Gray articula uma compreensão psicológica dos seres humanos, Humberto Maturana os define sob o aspecto biológico e cultural. São abordagens complementares que nos ajudam a compreender melhor a condição do Homo sapiens moderno e, assim, abre-se uma alternativa para escaparmos das travas cognitivas da teologia e da teleologia. A quem interessar, discorro um pouco mais sobre essa percepção de Maturana acerca do surgimento da cultura patriarcal no texto Emoção e linguagem, o entrelaçamento que molda a cultura e em outros artigos correlatos publicado pelo Outras Palavras. Para um maior aprofundamento nesse tema, recomendo ler a obra O Cálice e a Espada: nossa história, nosso futuro (Palas Athena, 2008), da socióloga austríaca Riane Eisler.

Uma vez imerso no perene conflito do intratável modo de viver patriarcal ao qual ficou condicionado, o homem desconectou-se de si mesmo. A partir de então, pôs-se em marcha o conflito interno, ou seja, o permanente entrechoque do viver patriarcal com a natureza matrística do animal humano. A dissonância entre o biológico e o cultural estava posta. Para tornar a convivência humana tratável num mundo de sucessivas guerras intratáveis, o ser humano passou a sistematizar o conhecimento e a estabelecer visões de mundo para tentar dar um sentido a si mesmo e ao mundo em sua volta.

Foram muitas as tentativas de buscar esse entendimento e de caracterizar a natureza humana, já formuladas ao longo dos 2.500 anos de percurso da Ciência e da Filosofia. Esse longo esforço para alcançar um conhecimento que tornasse viável uma cultura patriarcal frontalmente incompatível com a realidade perdura até os dias atuais. Por isso, a visão que parece mais razoável para definir o comportamento do que se convencionou chamar Homo historicus – usando aqui a expressão adotada para se referir aos cerca de seis mil anos de nossa tortuosa trajetória civilizatória –, é essa de John Gray, que assume o comportamento conflituoso como característica inata da condição humana, congruente com o modo de viver patriarcal, tal como identificado por Maturana.

O fluxo dos acontecimentos agonizantes da atualidade tem demonstrado que o grande empreendimento da busca de um sentido para o modo de viver humano, pela via do conhecimento – que invariavelmente sempre foi influenciada pelos dogmas das religiões monoteístas, em especial o cristianismo –, começa a se revelar em vão. Esse infrutífero esforço cognitivo representou apenas um reflexo da inquietude humana gerada pelo viver patriarcal, como bem concluiu John Gray: “a religião e a filosofia têm a mesma finalidade. Ambas tentam atenuar a inquietação permanente que afeta os seres humanos. (…) Fingindo ser uma cura, a filosofia é um sintoma da desordem à qual ela tem a pretensão de remediar”.

História e civilização: vetores de conservação do viver patriarcal

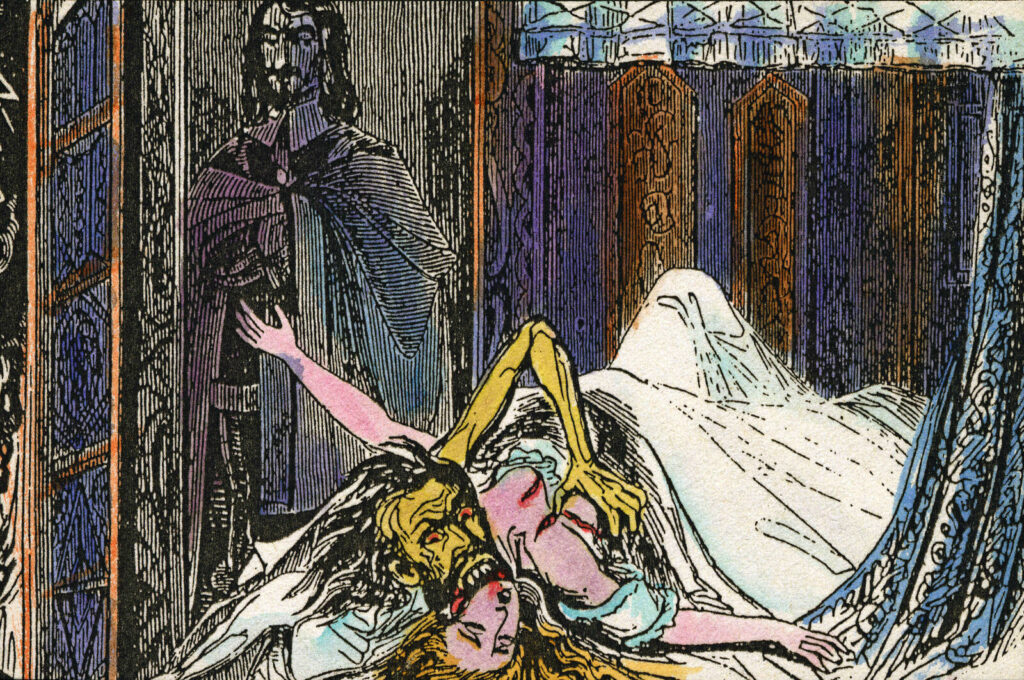

O conflito humano é tão constitutivo do processo histórico e civilizatório que a própria noção de História, enquanto importante ramo da ciência, nasce com os historiadores gregos Heródoto e Tucídides, cujas principais obras são, respectivamente, o registro das Guerras Médicas entre Grécia e Pérsia (499–449 a.C.) e da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta (431 a 404 a.C.). Até mesmo antes de Heródoto, por volta de 850 a.C., o conflito humano já estava posto no que é considerado o primeiro e principal relato mitológico da condição humana, a guerra de Tróia registrada nos poemas épicos de Homero. Daí em diante, não só os acontecimentos mais relevantes da história, mas também os principais marcos que delimitaram a sua progressão em etapas históricas, estão invariavelmente atrelados aos grandes conflitos humanos. É o caso, por exemplo, da Guerra dos Cem Anos entre Inglaterra e França (1337-1453), que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e da sangrenta Revolução Francesa (1789), que inaugurou a atual Idade Contemporânea. Como bem identificou Hobsbawm, “a história é o registro dos crimes e loucuras da humanidade”. E não poderíamos esperar algo diferente se a cultura que permeou toda a trajetória humana nos últimos seis mil anos foi a cultura patriarcal.

Já a consciência da ideia de Civilização emergiu bem mais tarde do que a noção de História. O sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990) foi talvez quem melhor identificou, num abrangente estudo condensado em dois volumes (O processo civilizador, 1939), os mecanismos de “controle social” e “autocontrole” que induziram o comportamento humano e forjaram o longo processo civilizador. Para Elias, o processo civilizatório teve uma primeira fase inconsciente que ele chama de “fase primitiva” e que durou até o final da Idade Média. Foi só em 1530 que o termo civilização surgiu, intimamente vinculado ao contexto de formação do Estado, por meio da obra De civilitate morum puerilium (Da civilidade em crianças), escrita pelo teólogo e filósofo humanista Erasmo de Roterdã, que teve enorme repercussão à época. “A ideia de civilização”, diz Elias, “expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo”. Ou seja, o processo civilizador é a marcha expansiva e irrefreável dos ideais do Ocidente, oriundos dos ideais greco-judaicos – em especial o mito do progresso – que emergiram nas cercanias do Mediterrâneo por volta de doze séculos antes de Cristo.

Elias chega à conclusão de que “só quando as tensões entre e dentro de Estados forem dominadas é que poderemos esperar tornar-nos mais realmente civilizados.” O processo civilizador está, portanto, intimamente vinculado à premissa de que foi com a formação e o amadurecimento do Estado que se conseguiu melhorias na condição humana. De fato, foi por meio do Estado, entidade detentora da soberania e do monopólio da força, que as pulsões de morte que marcaram a chamada Idade das Trevas (séculos IV a XVI) foram atenuadas, pelo menos até a época em que Elias publicou sua obra, em 1939. No entanto, após a inaudita escalada de guerras e genocídios patrocinados por agentes do Estado, a partir do segundo quartel do século XX, seguida do neoliberalismo totalizante que aflorou nos anos 1980, também patrocinado pelo Estado, não poderíamos ratificar a validade dessa premissa agora neste início do século XXI, em que, com a expansão do capitalismo financeiro impulsionado pelos avanços tecnológicos, o Estado-nação vem sendo gradualmente desconstituído face à sua absorção pela dinâmica tecnomercadológica, hoje globalizada, que ignora fronteiras, democracias, diplomacias, direitos humanos e limites ambientais.

O fato é que, ao longo da história, a sociabilidade dos seres humanos sempre foi muito conflitante e contraditória. A convivência humana, embora muito romantizada pelas ciências humanas que alimentaram a ideia de que existe uma “humanidade” – herança da doutrina cristã –, tem sido na verdade marcada por uma infindável sucessão de guerras, massacres e destruições. Por isso, a compreensão de John Gray de que há uma “divisão de si mesmo”, que é convergente com o condicionamento patriarcal examinado por Humberto Maturana, parece a mais razoável para entendermos a condição inerentemente conflituosa do Homo sapiens moderno. Bastaram apenas seis milênios dessa disfunção biológico-cultural, dentro da longa trajetória de aproximadamente 300 mil anos do Homo sapiens (sem mencionar os milhões de anos dos hominídeos que o precederam), para que se desencadeasse a escalada de insensatez que nos arrastou para as três essas agonias aparentemente insolúveis (iminência de colapso ambiental, perspectiva de conflagração nuclear e declínio global dos regimes democráticos), que perturbam o sombrio tempo atual e inviabilizam o futuro.

Portanto, as noções de História e de Civilização são talvez os principais subprodutos do nosso condicionamento cultural patriarcal, que, ao tentar dar um sentido à condição humana apoiando-se nos mitos do progresso e da superioridade da espécie, terminaram por nos colocar numa conflituosa prisão cognitiva da qual será muito difícil vislumbrar uma saída, pois, uma vez sedimentado um novo modo de viver nos agrupamentos humanos, este assume um status altamente conservador, como bem identificou Humberto Maturana:

“Uma cultura é, constitutivamente, um sistema conservador fechado, que gera seus membros à medida que eles a realizam por meio de sua participação nas conversações que a constituem e a definem.

(…)

Ao crescer como membro de uma cultura, cresce-se imerso de modo natural e como algo que se aceita como próprio e espontaneamente desejado. Isso ocorre numa rede de conversações que implicam um emocionar que especifica, operacionalmente, o conjunto de premissas que fundamenta as distintas argumentações racionais dessa cultura. Para os membros da comunidade que a vivem, uma cultura é um âmbito de verdades evidentes. Elas não requerem justificação e seu fundamento não se vê nem se investiga, a menos que no futuro dessa comunidade surja um conflito cultural que leve a tal reflexão. Esta última é a nossa situação atual. Como membros da cultura patriarcal europeia, vivemos duas culturas opostas numa só.”

Esse “sistema conservador fechado” explica em boa medida a dissonância cognitiva humana, o nosso aprisionamento às sucessivas visões de mundo, todas de cunho dominador, que foram sendo criadas pela cultura patriarcal milenar, cujo principal fundamento está na ilusão de controle e de apropriação da verdade. A realidade passou a ser percebida apenas pelas lentes da teologia e da teleologia. Todas as cosmovisões já vivenciadas, desde o teocentrismo da idade média, passando pelo antropocentrismo da cultura renascentista e moderna, que foi mesclado com o mecanicismo determinista iniciado no século XVII e desembocou no economicismo atual (e até mesmo a aposta no transumanismo proporcionado pelos algoritmos, que alguns projetam para o futuro próximo), constituem desdobramentos da cultura patriarcal. Por isso, o desconhecimento e a negação das mudanças climáticas, das muitas agonias do nosso tempo e da ameaça existencial que esse novo contexto representa.

Nessa perspectiva, História e Civilização representam a grande síntese dos processos de controle derivados da longa prevalência da cultura patriarcal. São, recursivamente, subprodutos e indutores do conflito humano. Simbolizam a expressão maior do viver patriarcal, que se reveste especialmente do sentido de um suposto progresso da condição humana e vai moldando os espaços de convivência e suas relações, induzida pelas pulsões de dominação. Assim, esses dois grandes vetores culturais, entrelaçados, garantam e conservam as relações patriarcais do Homo sapiens moderno que se estabeleceram no tempo e no espaço, por meio das visões de mundo, metanarrativas, instituições e suas tecnologias de moldagem das realidades. A marcha da história da civilização é, desse modo, orientada por pulsões de controle e de dominação cujo poder de destruição – não só entre os humanos, mas sobretudo do meio ambiente –, potencializou-se e amplificou-se na mesma proporção das ferramentas criadas pelo Homo historicus.

Civilização, uma doença cognitiva crônica

Inúmeros estudos e registros históricos evidenciam essa percepção de John Gray de que o modo de viver dos seres humanos é definido pelo conflito interno, entendimento convergente com a predominância da cultura patriarcal, tal como identificada por Maturana. Isso pode ser observado desde Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que na sua obra A origem da desigualdade entre os homens (1755), questionou se o desenvolvimento da sociedade (civilização) amparado na propriedade privada não teria afastado cada vez mais o “bom selvagem” do seu “estado de natureza”, tornando-o insoluvelmente conflituoso. Posteriormente, renomados pensadores continuaram identificando esse mesmo padrão de comportamento, que pode ser verificado em obras que ganharam notoriedade, tais como: O mal-estar da civilização (1930), de Sigmund Freud; O homem contra si mesmo (1938), do psiquiatra Karl Menninger; Anatomia da destrutividade humana (1973), de Erich Fromm; A marcha da insensatez: de Tróia ao Vietnã (1984), da historiadora Barbara W. Tuchman; e Rumo ao abismo? – Ensaio sobre o destino da humanidade (2011), do sociólogo francês Edgar Morin.

Há, portanto, um vastíssimo campo de estudo sobre essa condição humana conflituosa, cujo consenso acerca da sua origem tem sido difícil de estabelecer. Um dos desdobramentos mais autodestrutivos do condicionamento patriarcal diz respeito à distorção cognitiva que ela gera no animal humano e que foi observada pelo escritor e psicoterapeuta Humberto Mariotti, que vem trabalhando já há um bom tempo aqui no Brasil com as novas abordagens do Pensamento Complexo desenvolvido por Edgar Morin. Ao examinar em um de seus ensaios (Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não se pode fazer – Atlas, 2013) a noção de sustentabilidade das sociedades – que tanto tem se propagado nas últimas décadas e muito pouco de efetivo tem sido feito a respeito –, Mariotti aponta que há uma ambiguidade muito presente na condição humana que acomete especialmente as pessoas que ocupam postos de poder, levando-as a uma grave dissociação cognitiva do mundo que as cerca, desencadeando a mais variadas manifestações de conflitos que permeiam o cotidiano das sociedades. Trata-se do permanente entrechoque da “dimensão natural” do animal humano com sua “dimensão cultural”, que Mariotti assim expressa:

“Dada a ambivalência essencial do ser humano, o que há nele de mais sustentável é sua dimensão natural, e o que nele existe de menos sustentável é sua dimensão cultural, isto é, suas culturas/civilizações e respectivas intervenções sobre o mundo natural. Os humanos têm de conviver com essas duas polaridades, que são irremovíveis de sua condição. A história mostra que não raro o autoengano, a auto e heterodestrutividade e até a loucura estão presentes nas pessoas que assumem posições de mando. A experiência tem mostrado que quanto mais elevado o cargo e maior o poder de um determinado indivíduo, maior será o seu grau de dissociação da realidade.”

Considerando essa premissa da ambiguidade do comportamento humano, Mariotti observa que é muito comum a elevada incidência de “distúrbios de comportamento, psicopatias e psicoses em reis, presidentes, primeiros-ministros ou autoridades equivalentes em muitos países e épocas”. Inclusive Mariotti aponta alguns estudos bem fundamentados sobre as muitas ocorrências de psicopatias que ganharam notoriedade na história. Eis alguns deles: Fora de controle: como o acaso e a estupidez mudaram a história do mundo (Ediouro, 2003), de Eric Durschmied; De Hitler a Pol Polt: Os homens que ensanguentaram o século 20 (Difel, 2003), de Antonio Ghirelli; e A loucura dos reis: histórias de poder e destruição, de Calígula a Saddam Hussein (Ediouro, 2006), de Vivian Green.

O comportamento da imensa maioria de indivíduos inseridos na dinâmica civilizatória, que se apoia no condicionamento patriarcal milenar, no qual as relações de poder constituem o motor do processo histórico e civilizatório, ficou preso em duas categorias conflitantes, entrelaçadas e retroalimentadas, que geraram os dualismos das relações de dominação/sujeição e que constituem a essência da cultura patriarcal. De um lado, observamos o comportamento de uma ínfima minoria ciosa por poder, que, aliás, domina o mundo e em muitos casos transformam-se em tiranias sangrentas. Do outro, a massa inconscientemente condicionada à mediocridade da “servidão voluntária” – padrão de sociabilidade identificado, em 1549, pelo filósofo francês Étienne de La Boétie –, o comportamento de submissão que sustenta as relações de dominação e constitui o âmago do processo civilizador.

Essas relações de submissão se manifestam na atualidade por meio do fenômeno da uberização patrocinada pelo novo capitalismo de plataformas, por meio de sistemas de dominação ainda mais sutis. É o caso da “sociedade do desempenho” denunciada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chu Han, aquela em que o sujeito passou a se ver como o “empresário de si mesmo”, uma nova alienação que o torna senhor e escravo, algoz e vítima, ao mesmo tempo. Essa “sociedade do desempenho” amplificou ainda mais as diversas psicopatias e sociopatias, gerando o que Han chamou de “sociedade do cansaço”.

Em ambos os lados desse espectro poder-servidão, muitos não conseguem moldar-se a essa imposição civilizatória derivada do modo de viver patriarcal, dado que tal modo de viver é conflitante com a essência matrística do animal humano. Muitos ficam, em face desse viver antagônico, suscetíveis aos inúmeros tormentos psíquicos que afligem uma parcela considerável da humanidade, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, restando em muitos casos, o suicídio como solução aparentemente inescapável diante da agudização dos conflitos internos. Como bem constatou John Gray, “a saúde pode ser a condição natural das outras espécies, mas no caso dos homens o normal é a doença. Estar cronicamente doente é parte do que significa ser humano”.

Estamos refletindo aqui, reitero, sobre a condição humana num contexto bem peculiar, o do longo processo histórico, ou seja, depois que o motor da civilização e o fluxo da história humana emergiram e ganharam uma espécie de impulso próprio. A cultura patriarcal revela-se, desse modo, como principal elemento constitutivo do processo histórico e civilizatório, propulsor do que hoje a Ciência vem chamando de antropoceno, esse novo período planetário em que os efeitos da atividade humana passaram a modificar a estrutura geológica da Terra, colocando a humanidade num gravíssimo estado de crise global que vem, pouco a pouco, ganhando contornos de crise existencial.

Diante de um impasse civilizatório de tal magnitude, seria então o caso de considerarmos que tanto a noção de História quanto a de Civilização, com as quais tanto nos aferramos, não passaram de uma inútil tentativa de domesticar as pulsões autodestrutivas despertadas pela cultura patriarcal? Diante dessa perspectiva de ameaça existencial, há razões para nutrirmos algum otimismo sobre o futuro? Essas agonias atualmente em curso teriam o condam de desencadear novos padrões comportamentais, sugerindo que a dinâmica patriarcal milenar pode estar chegando tanto ao seu ápice quanto ao seu esgotamento neste século XXI? Haverá a possibilidade de uma nova bifurcação cultural que recupere o animal humano, de modo a reconciliá-lo com sua condição matrística original?

A nova ordem multipolar, provável porta de saída da História

Muitos atores políticos estão apostando que a saída para essa policrise do sistema-mundo capitalista, que irrompeu de forma avassaladora neste início do século XXI e que, inclusive, já começa a incomodar até mesmo o seleto clube de Davos, está em suplantar a hegemonia do Ocidente – capitaneada pelos EUA nos últimos 130 anos – por meio de uma nova ordem mundial multipolar. Para viabilizar esse novo rumo civilizatório, aqueles mais inclinados a uma visão marxista da história apostam na emergência do projeto asiático, tendo China e Rússia como principais protagonistas. Os eventos globais atualmente em curso, forçando o eixo geopolítico e geoeconômico do oeste para o leste, ensejam que estaria sendo gestada uma nova ordem capaz de minar a supremacia estadunidense, representando uma redenção para os muitos impasses e conflitos que vêm convulsionando crescentemente o mundo.

De fato, os eventos globais mais recentes indicam que o mundo caminha para uma ordem multipolar, mas nada garante que ela forjará um novo padrão civilizatório e será, desse modo, redentora para a humanidade. Essa nova ordem multipolar é, provavelmente, apenas o resultado da ocidentalização da Ásia, ou seja, o efeito colateral da extrapolação, para o Oriente, da dinâmica neoliberal que financeirizou a economia global, haja vista que todo esse movimento geopolítico, ocorrido nas últimas quatro décadas, vem acompanhado do fortalecimento do novo capitalismo de vigilância, ao custo da debilitação da integridade do Estado-nação, das democracias e do ecossistema Terra. Portanto, o que está em curso é certamente uma agudização da cultura patriarcal, que, apesar de antes ter sido sustentada pelo projeto do Ocidente – colonizador, expansionista e predatório –, seus efeitos destrutivos eram, de muitos modos, atenuados pela abundância de recursos naturais (na época ainda intocados) e pelas moderações da alternância de poder de muitos regimes democráticos, que hoje estão num acelerado e perigoso declínio.

A antevisão de que estaríamos caminhando para uma nova ordem multipolar, estabilizadora do sistema-mundo capitalista, revela-se, nessa perspectiva, mais uma utopia de querer tentar regular os conflitos humanos por meio de dinâmicas de poder, como tantas outras já testadas no passado. Inclusive porque não há registro de que ao longo de todo o processo civilizatório, que foi guiado pelos ideais do Ocidente, tenha existido um verdadeiro mundo multipolar, duradouro e pacificado. Ao contrário, o que existiu de mais parecido com um mundo multipolar ocorreu bem antes da longa hegemonia do cristianismo, quando muitos impérios se digladiavam permanentemente entre si, nos primórdios da cultura patriarcal. Essa época está bem descrita nesta passagem do livro Uma Breve História do Futuro (Novo Século, 2008), do escritor e economista francês Jacques Attali, na qual ele relata uma fase da história que ele chama de Ordem Imperial (aproximadamente de 6000 a 1300 a. C.), que foi sucedida pela Ordem Comercial (equivalente ao que chamamos hoje de democracia de mercado e que vigora até os dias atuais), e que converge com o processo de surgimento e sedimentação da cultura patriarcal:

“Há seis mil anos, alguns reinos reúnem povoados e tribos espalhados em territórios cada vez maiores. O sagrado se apaga diante da força, o religioso, diante do militar. O trabalho dos homens é obtido por meio da violência e o saber essencial se transforma naquele que permite produzir o excedente agrícola. Os objetos não têm mais nome próprio, nem personalidade. São artefatos, passíveis de troca, instrumentos. A escravidão do maior número é a condição da liberdade de uma minoria. O chefe de cada reino ou império é a um só tempo príncipe, sacerdote e chefe de guerra, aquele que domina o tempo e a força, o Homem-Deus. Só ele está autorizado a deixar traços da sua morte por um túmulo identificável. Os outros morrem ainda no anonimato. É portanto com o príncipe que nasce a noção de indivíduo. É também com a sua ditadura que surge o sonho de liberdade. (…)

Nessa fase, no planeta, mais de cinquenta impérios convivem, combatem entre si ou se esgotam. É cada vez mais difícil administrar conjuntos cada vez mais vastos. São necessários mais e mais escravos, soldados e terras. A própria Ordem Imperial começa a perder sentido: a força já não basta.”

Após esse longo período de permanente conflagração multipolar, ocorrido na antiguidade, foi que afloraram os ideais do Ocidente. Foi o momento em que gregos, fenícios e judeus romperão com o entendimento cíclico sobre o mundo e passaram a direcionar os desejos humanos para o progresso, a razão, a metafísica, a novidade, a ação e a estética, como meios de alcançar uma redenção humana na história, face à destrutividade vivenciada no tempo dos impérios. Foi nesse contexto que irrompeu o ideal greco-judaico que orientou o turbulento processo civilizatório do Ocidente, tendo alcançado uma escala planetária no final do século passado, com a globalização da doutrina neoliberal.

O que a história tem mostrado é que, após instalado o modo de viver do animal humano sob o condicionamento da cultura patriarcal, só começou a haver algumas lacunas de apaziguamento na convivência humana quando se conseguiu estabelecer consensos entre a política (quem decide sobre os desejos humanos) e o poder (e quem os realiza). No início desse instável jogo de necessidades de dominação e apropriação, a política ficou por muito tempo a cargo das religiões monoteístas, sobretudo do cristianismo, e depois foi distribuída pelos Estados-nação, enquanto o poder foi, gradualmente, sendo submetido aos imperativos do mercado. Daí em diante, o tortuoso processo civilizatório, assentado na cultura patriarcal, foi mantido pela permanência dessa frágil sincronização entre o monopólio da força e a idolatria da mercadoria, nas mãos de algum centro de poder econômico hegemônico.

Foi desse modo que os sucessivos centros comerciais de influência global, que emergiram silenciosamente nas cercanias do Mediterrâneo, há três mil anos, percorreram de leste a oeste (Bruges, 1200; Veneza, 1350; Gênova, 1560; Amsterdã, 1620; Londres, 1788; Boston, 1890; Nova Iorque, 1929; Vale do Silício, 1980), inspirando a visão hegeliana de que “a Europa é o fim da história universal, e a Ásia é o começo”. Ao mercado coube a função de atender às necessidades humanas de apropriação e ao cristianismo e, na sequência, aos Estados-nação, o monopólio da força. O conflito humano passou, então, a constituir a norma da dinâmica histórica e civilizatória, verdade constatada em dados históricos apresentados recentemente pelo teólogo Leonardo Boff, ao refletir sobre a atual guerra entre Hamas e Israel: “segundo o historiador Alfred Weber, irmão de Max Weber, dos 3.400 anos de história da humanidade que podemos datar com documentos, 3.166 foram de guerra. Os restantes 234 não foram certamente de paz, mas de trégua e de preparação para outra guerra.”

O fato é que o atual contexto geopolítico de pré-anarquia global indica que estamos caminhando para uma situação em que “a ordem do mundo”, conforme prevê Attali, “se unificará em torno de um mercado que se tornará planetário, sem Estado”. A ideia de um mundo multipolar, pacífico e democrático, não cabe nesse contexto totalizante que está aflorando, como bem argumentou Attali:

“Semelhante ordem policêntrica não poderá manter-se porque, por natureza, o mercado é conquistador. Não aceita limites, divisão de territórios, tréguas. Não assinará tratados de paz com os Estados. Recusará deixar-lhes competências. Logo se estenderá a todos os serviços públicos e esvaziará os governos (mesmo aqueles da ordem policêntrica) das suas últimas prerrogativas, inclusive as da soberania.”

A multipolaridade que já começa a se delinear hoje com o ingresso de novas potências regionais – posicionando-se no mesmo patamar de influência geopolítica do decadente império estadunidense e da União Europeia – como, China, Rússia, Índia e outros emergentes da Ásia e do Sul Global, no fundo, está nos arrastando para uma convergência de conflitos jamais vista na história. Se a cultura patriarcal milenar começou a prevalecer, há seis mil anos, na insuportável tribulação de um mundo com “mais de cinquenta impérios”, é razoável imaginar que ela possa se esgotar na confluência dessas três agonias contemporâneas (iminência de colapso ambiental, perspectiva de conflagração nuclear e declínio global dos regimes democráticos), que provavelmente serão ainda mais agudizadas com essa nova ordem multipolar que vem irrompendo.

Um mundo permanentemente convulsionado pela hegemonia do tecnoeconomicismo será, infelizmente, o cenário mais provável para as próximas décadas. A dinâmica do Estado hobbesiano que vigorou nos últimos quatrocentos anos para evitar a temida “guerra de todos contra todos”, que emergiu depois que o cristianismo entrou em derrocada diante das regressões na Idade Média, já começa a não surtir mais efeito em muitos países. A partir dos anos 1980, o neoliberalismo, em associação com a fantasia transumanista que emanou do Vale do Silício, está alçando o mercado à condição de força hegemônica global e debilitando rapidamente muitos Estados – fenômeno contemporâneo acompanhado pela organização não governamental The Fund for Peace, que monitora o crescente Índice de Estados Frágeis.

Dependo dos desdobramentos das agonias desse século XXI, se tivermos a sorte de não sucumbirmos por um colapso ambiental, ou por uma conflagração nuclear global, poderemos na verdade é estar nos aproximando de uma época em que as pulsões que desencadearam os conflitos humanos, inerentes ao modo de viver patriarcal milenar, poderão se dissipar, não havendo mais a necessidade das ilusões que sustentaram uma suposta progressão da condição humana, no tempo e no espaço, obsessão que forjou a busca dos ideais da Civilização e da História. Com a agudização dessas três agonias, esse condicionamento patriarcal milenar estaria se aproximando do seu paroxismo, arrastando-nos para uma violência desmedida de um mundo (des)governado apenas pelo mercado, em associação com a vigilância dos algoritmos, sem Estado e sem democracias. Só então, talvez a humanidade, vivendo no limiar da sua autodestruição, consiga finalmente perceber e se convencer de que “não existe uma linha de progresso da civilização entrelaçada no tecido da história”, como bem disse John Gray.

A principal questão que se coloca hoje para a continuidade da permanência da vida humana é se seria possível distanciar-se da incompreensível perspectiva – infligida pelo condicionamento patriarcal – de uma autodestruição da nossa espécie, junto com várias outras espécies e ecossistemas que mantiveram as condições de habitabilidade do nosso planeta tal como a conhecemos. Diante da ameaça existencial que muitos temem que possa se consumar ainda neste século XXI, se dá para alimentar alguma esperança de que o conflito humano será algum dia contido, é preciso imaginar que o processo que fez prevalecer a cultura patriarcal milenar possa ser revertido.

Quem sabe, as experiências agonizantes que se sucederam nas próximas décadas talvez anunciem a porta de saída da loucura da História e da quimera do progresso civilizatório, arrefecendo, antes de um imponderável colapso global, as pulsões que alimentaram a insensatez da tortuosa história do perene conflito humano.

Leitura recomendada:

ATTALI, Jacques. Uma breve história do futuro. São Paulo: Novo Século Editora, 2008.

EISLER, Riane. O cálice e a espada: nosso passado, nosso futuro. Tradução de Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2007.

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do estado e civilização. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar, 1994.

GRAY, John. A alma da marionete: um breve ensaio sobre a liberdade humana. Rio de Janeiro: Record, 2018.

GRAY, John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais. Rio de Janeiro: Record, 2006.

GRAY, John. Filosofia felina: os gatos e o sentido da vida. Rio de Janeiro: Record, 2022.

GRAY, John. O silêncio dos animais: sobre o progresso e outros mitos modernos. Rio de Janeiro: Record, 2019.

GRAY, John. Sete tipos de ateísmo. Rio de Janeiro: Record, 2021.

MARIOTTI, Humberto. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013.

MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da Unicamp, 2018.

MARQUES, Luiz. O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência. São Paulo: Editora Elefante, 2023.

MATURANA, Humberto R.; VERDEN-ZÖLLER, G. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano. São Paulo: Palas Athena, 2004.

MORIN, Edgar. Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade. Rio de Janeiro, Brasil: Bertrand Brasil, 2010.

TUCHMAN, Barbara. A Marcha da Insensatez: De Tróia ao Vietnã. Rio de Janeiro: Agir, 1985. (1984).

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

Nossa!!! Seguirei com vocês.!!! Na ilusão deal do Eu) pisando na realusade da história conflituosa do Homem em seu poder mortífero…e alcançar o máximo ” possível” o Eu ideal, como aponta Sigmund Freud. É que perguntei se não estaríamos já com um pé na anarquia…Uma das melhores dissertações que li !!! Acompanha minha profissão e, portanto, minhas leituras.Grande abraço ao autor e vocês Outras Palavras, mesmo!!!!