A Quarentena, o desencanto e os homens de gravata

A tola tentação de eliminar um vírus, esquecendo o desarranjo que produz a pandemia, é sinal de nossos retrocessos. Há séculos, relacionávamos doenças e ambiente. Agora, resta a loucura dos que nos chamam à “normalidade” da vida velha

Publicado 03/04/2020 às 17:02 - Atualizado 03/04/2020 às 17:03

O texto, cujo título original é Quarentene-se, é a segunda de três partes. Para ler o primeiro da série, aqui.

Por Claudio Medeiros e Victor Galdino

Em 1685, uma epidemia atingiu o Recife e logo se foi ateando no povo, chegando em Olinda e seu recôncavo, “com alguma pausa, mas com tal intenção e força que era o mesmo adoecer que em breves dias acabar, lançando pela boca copioso sangue”1. Chegou a matar o governador da Capitania, Fernão Cabral (descendente de Álvares Cabral) e um filho seu. Não menos mortífera foi a manifestação na Bahia, sede do Governo Geral: os primeiros feridos foram dois homens que “jantando em casa de uma mulher meretriz, morreram em 24 horas; caso que a fez ausentar, por se lhe arguir que em um prato de mel lhes disfarçara o azíbar do veneno; mas pelos sintomas e sinais, conferindo o contágio, se conheceu que dele faleceram”2. Logo mais, cinco desembargadores, um tenente-general, o arcebispo do Brasil, além do governador-geral Matias da Cunha. Dentre os jesuítas, foram mais de cem. “Foram logo adoecendo e acabando tantas pessoas, que se contavam os mortos pelos enfermos”3. Em alguns, o sentimento do desamparo foi tão eficiente que, convencidos de que medicina alguma traria remédio, abandonaram a cidade, homens e crianças, largavam parentes e animais e tramavam nos sertões ou lugar a salvo da pestilência. Assim já havia descrito Boccaccio em 1348, quando testemunhou a praga em Florença: “como se a cólera de Deus estivesse destinada não a castigar a iniquidade dos homens com aquela peste, onde eles estivessem, e sim a oprimir, comovido, somente os que teimassem em ficar dentro dos muros de sua cidade”4. Os demais permaneciam em casa, tampouco abriam as varandas ou metiam os narizes pelas brechas das janelas; o que faziam era acender incensos ou ter em mãos ervas aromáticas, “como rosas, sândalos, tragacanto, benjoim, rosmaninho, alecrim, estoraque, mirra, almíscar, como ensina Zacuto Lusitano: porque com estas coisas se faz o ar mais puro, e cheiroso”5. Isso quando não traziam às narinas flores ou especiarias, como se quisessem confortar o cérebro com perfumes para amortecer o vapor dos defuntos ou o ar impregnado de vinagre.

Quanto às causas do desastre, assim explica o médico da Capitania: “Tendo nós já dado notícia que o ar se pode influenciar pelos Astros e principalmente pelos eclipses do Sol e da Lua, podemos entender que não faltaram estas causas: pois no ano de 1685 houve eclipse da Lua às 6 horas para 7 neste hemisfério, estando a Lua na cabeça do Dragão no Signo de Gêmeos, e o Sol na cauda do Dragão no Signo de Sagitário, e conjunção com Mercúrio, e oposição com a Lua. Precedeu algum tempo antes outro eclipse do Sol, a quem um insigne Matemático Padre da Companhia Valentim Estancel chamava Aranha do Sol; e conforme a calculação, e juízo, que formou dos movimentos dos Planetas, além de outros infortúnios, prognosticava doenças. E em um Tratado manuscrito diz nesta forma: Durarão os efeitos de seus venenos influxos (se a Divina Misericórdia não se compadecer de suas criaturas) até o ano de 1691. Oxalá não passem a mais anos nossas calamidades”6.

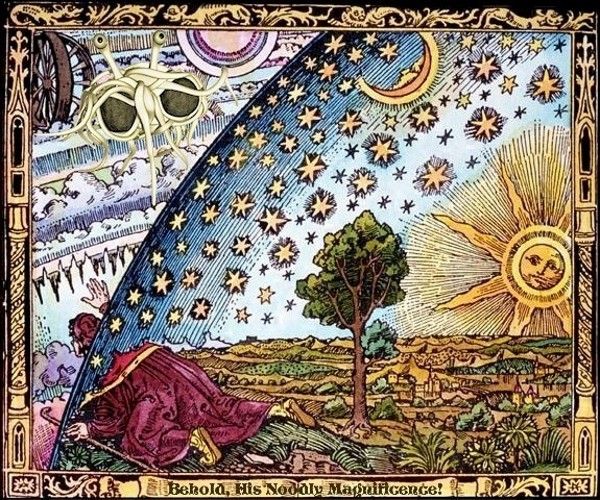

Uma coisa particularmente chama atenção no relato: um sistema global de correspondências entre coisas singulares — terra e céu, corpo-microcosmo e macrocosmo, epidemias e órbitas celestes —, que vêm se alojar em uma espécie de metafísica das semelhanças. Há uma relação de conjunto que tais semelhantes comunicam circularmente entre si: o céu envolve a terra, o cosmo determina o corpo, as esferas concêntricas entram em um jogo de espelhos com o espaço envolvido, de modo que já não é possível assinalar, dos mútuos reflexos que percorrem o espaço, quem será o primeiro, quem age sobre quem, de quem é o primado na ordem das simpatias. Trata-se de um mundo integrado para muito além dessa redução positivista que hoje os ocidentais chamam “natureza”, essa coisa que só pode se manifestar a partir da ruptura das cadeias de semelhança, da produção de uma coisa outra e distinta, que só pode nos dizer respeito na forma de uma massa de modelar destituída do mesmo humano que a tem sob seu mais perverso poder.

Como foi possível a uma cultura — que ainda é a nossa, mas em medida pequena demais — pensar este corpo adoecido quando a doença significa a perda momentânea do equilíbrio entre o firmamento — onde cintilam estrelas visíveis — e o firmamento íntimo do corpo constelado? Face erguida entre as faces das coisas, o corpo era um microcosmo entre microcosmos, ele pertencia a um horizonte das semelhanças que era, no fundo, um “espaço de irradiação. Por todos os lados, o homem é por ele envolvido; mas esse mesmo homem, inversamente, transmite as semelhanças que recebe do mundo”7. Ou seja, o adoecimento teria a ver com uma crise reversível da natureza, quando o ocaso deixa de exercer justiça às proporções que encadeiam o destino humano e a conjunção dos astros. Onde entra então a medicina? Ela parte do registro dos sinais cósmicos que anunciam o perigo do contágio presente. Quando, no topo do céu, algum desses astros chamados “planetas setentrionais” ou “austrais” procuram entrar em conjunção, saberá o médico que, nessa região, ocorrem grandes mudanças no entorno da terra: uma grande umidade como efeito de vapores que exalam da terra e das águas; em seguida, as secas que causam incêndios para desfazer a nuvem de vapores. Mudanças no aspecto celeste podem trazer consigo putrefação ou corrupção do ar, que são as causas das pestes. Especialmente naquele ano de 1685, um eclipse da Lua sucedeu um eclipse Solar. Três anos antes um Cometa produziu as Bexigas em certa constituição em função do jogo de semelhanças entre os astros e a realidade sublunar. Um bexiguento, um amarelento, um leproso é um constelado de astros, e ele carregará o firmamento consigo em todas as suas influências.

Ao médico é aconselhável assistir ao doente, não prescrever drogas de acordo com seu gosto, muito menos fazer alguma incisão precipitada. O médico observa o levante dos astros, e profetiza as pestes tal como as antenas meteorológicas modernas preveem tempestades. Seu raio de ação é sempre estar à espreita do “conhecimento das mudanças das estações, e dos nascimentos e ocasos dos astros, e de como cada um deles ocorre”, sabendo “de antemão como será o ano”8. É preciso estar atento para ter sucesso na arte médica, ser um conhecedor prévio das ocasiões oportunas ou inapropriadas para a saúde. A semelhança entre corpos humanos e astros será “base dos estudos fisiognômicos, que propunham interpretar o corpo e o comportamento humano fundamentado nas ‘assinaturas’ deixadas pelos corpos celestes”9 desde o marco fundamental da Criação. Se podemos identificar nisso a ausência de um saber médico apropriado a ser remediado pelo progresso que já foi feito, também podemos lembrar, ainda que vagamente, que já fomos algo mais que manipuladores e colonizadores — que já sentimos a doença como perturbação de um corpo que é o corpo do mundo e que não nos remete a qualquer forma de individualismo psicótico ou moralidade hobbesiana. No entanto, essa lembrança tende a se perder na reprodução industrial de uma imagem do passado como algo do qual devemos fugir como se fosse uma peste sociopolítica enegrecida por um enquadramento infernal. Não olhe para trás — é isso que nos diz nossa patologia esclarecida. Porém, temos isso que chamamos “história”, então é preciso complementar: não olhe com desejo pois o pecado começa na imaginação. Tornar o passado uma distopia é a nossa forma de dissolver no terror aquilo que já fomos de melhor, e que não podemos mais ser por conta de toda sorte de compromissos desencantados e reducionistas.

Por alguns séculos, o colapso epidêmico teve a ver com a qualidade das interações dinâmicas entre corpo e causas meteorológicas. Essa imagem da influência dos fenômenos da atmosfera na produção das epidemias se desenvolverá para um outro estado de coisas num período posterior. A epidemia, para a patologia do século XVIII, ainda não será o estado que uma forma particular de doença atinge quando ganha proporções. Também não será modo de ser de uma doença ou modo autônomo de percepção de tal ou qual enfermidade. O que caracteriza a experiência da epidemia na passagem do XVIII para o XIX? Em O nascimento da clínica, Foucault explica que o suporte dessa experiência da epidemia não era um tipo específico de doença, “mas um núcleo de circunstâncias. A essência da epidemia não é a peste ou o catarro; é Marselha em 1721, é Bicêtre em 1780; é Ruão em 1769”10. O que restou dessa economia de imagens nos dias atuais? No curso da epidemia, era o meio ambiente local que assumia a constituição epidêmica a partir de uma relação com forças mais amplas. Era a cidade, em sua forçosa materialidade, mas apenas sob a perspectiva de ser um território dinâmico. Um território, um ambiente, e não tanto o modo de vida dos indivíduos, que emerge como objeto da disciplina médica. É certo que a epidemia só pode aparecer quando muitos desses indivíduos morrem, mas era necessário que o território tivesse assumido naquele ano um determinado perfil sanitário. A essência da epidemia não era biológica.

Aos poucos, o vocabulário médico ganhará um tom mais materialista, e a astronomia, que tinha um lugar nada pequeno na medicina, passa a aparecer com menos frequência. Porém, veremos como essas imagens cosmológicas, estratosféricas que qualificam as epidemias permanecerão com uma carga de adesão ainda presente entre nós, uma adesão que seguiria independente do caminho que tomou o progresso científico. Um século após a peste no Recife de 1685, as epidemias ainda não aparecerão relacionadas a causas mórbidas produzidas no organismo. Segundo Sydenham — o mais importante neo-hipocrático do século XVIII —, todo homem que fosse para as regiões onde reina uma febre epidêmica será atacado ao fim de alguns dias, goze ele ou não da mais perfeita saúde do mundo11. Ou seja, o contexto para uma epidemia dependerá de “mudanças ocultas e inexplicáveis dentro das entranhas da terra. O ar se torna infectado de perniciosas exalações que causam esta ou aquela enfermidade”12. Este tipo de doença que reina durante uma constituição do ar específica, e em nenhuma outra, é justamente a das doenças denominadas “epidêmicas”. Elas resultam de alguma alteração secreta e inexplicável do ar que infecta o sangue. Isso significa que a epidemia não dependerá de alguma qualidade particular do sangue e dos humores, senão ao longo do tempo que dura o contágio — se por contágio entendermos a ação através da qual o ar infectado imprime uma qualidade perniciosa no sangue e nos humores. As doenças vêm em parte de partículas do ar que não são análogas aos humores e que se insinuam sobre o corpo, e se misturam com o sangue infectando-o e corrompendo-o.

Isso nos conduz ao fato de que a epidemia, na sua causalidade social, inexistiu ao longo de um grande período na história da medicina. O contágio, ou a transmissão à distância de pessoa a pessoa, é um fenômeno muito recente. A ideia segundo a qual cada pessoa é potencialmente suporte móvel de uma “vida diminuta” infecciosa é uma ideia de meados do XIX, quando se consolida o movimento de descida da doença para o interior do corpo individualizado. É no interior desse corpo que o ponto de partida para todo contágio deverá ser localizado, e isso demanda uma dobra da atenção social, um olhar curvado para baixo e para si. Os planetas deixaram de falar. Não há motivos para olhar em sua direção buscando alguma forma de verdade — eles se tornaram “realidades totalmente reduzidas à linguagem”13, a linguagem matemática da revolução newtoniana do século XVII (mas que levaria ainda um tempo para se consolidar como paradigma).

Da mesma forma, isso que passaremos a identificar no interior dos corpos também não tem o que nos falar. Se há uma mensagem a ser decifrada, a chave não pode mais ser encontrada em tradições oraculares. Porém, mesmo com Pasteur e o advento da microbiologia, algumas imagens extra-científicas (ou mesmo anti) permanecerão nos imaginários sociais do Ocidente e suas colônias. Mesmo em nossos tempos, um imaginário propriamente científico não pode substituir certas imagens em todos lugares do espaço social (por conta da desigualdade na educação científica das imaginações) e em todos momentos (porque o cotidiano dos laboratórios de pesquisa é não replicável em outros ambientes). A doença visualizada como uma experiência atmosférica pertence ainda à imaginação envolvida com as práticas de higiene individual desvinculadas das possibilidades realistas de contágio. Aquelas práticas policiais e tendências científicas que, no século XX, produziram em nós um “corpo higiênico”, e delimitaram socialmente o conceito de “contágio”, foram insuficientes para eliminar de vez a imagem atmosférica da epidemia. Pode-se higienizar o corpo no lugar de purificar o ar de uma cidade, e, ao mesmo tempo, higienizá-lo contra um inimigo aéreo cuja ameaça será constante enquanto se permanecer no mesmo lugar.

E ainda há quem procure no corpo planetário alguma perturbação que explique o terror da pandemia, projetando uma agência na Terra que é uma última forma de fazer um planeta falar — mas, dessa vez, obrigando-o a concordar com o discurso ambientalista, como se um planeta, além de não poder mais mentir (como diria Lacan), também não pudesse mais cometer alguma crueldade ou uma impropriedade dentro do enquadramento moral do progressismo esclarecido, e acabasse tendo que promover as revoluções que são tarefa nossa. A suposta fala da Terra segue aqui o roteiro de um moralismo seguro de si, e já não há mais o que interpretar e nem qualquer tipo de brecha. Torna-se evidente que, se o planeta pudesse ainda nos dizer algo, ele nos daria razão, como se sua maior preocupação fosse a manutenção de um espetáculo discursivo qualquer, um eu avisei em escala astronômica. No fim das contas, ele não fala nada e temos apenas um ventriloquismo pacífico em operação.

Movimentos como esse revelam que há imagens em conflito e que mesmo o surgimento de paradigmas e consensos não se desdobra em um totalitarismo qualquer. Nossa imaginação social não é plenamente coerente porque acumula restos, fragmentos e projetos de mundos distintos que não podem coexistir cada um em sua totalidade. Isso não significa que não podemos apresentar características de um mundo que é nosso, mas que mundos abrigam todo tipo de guerra, contradição e disputa. É assim que a maneira como nossos corpos adoecidos reagem ao pânico é mais ou menos orientada por imagens passadas que, não passando totalmente, continuam a habitar gestos presentes dando-lhes um espessura estranhamente própria, preenchendo um tempo saturado, traumático, no qual cada gesto remete a séries de gestos de outros tempos. Se os discursos de verdade podem produzir a aparência enganosa de uma ruptura radical com o passado, o acúmulo heterogêneo de imagens nos chega como uma herança bem menos limpa e ordenada.

Assim, a população atualmente quarentenada, sem planetas transbordantes de sentido e sem integrar um cosmos organizado como no tempo antes dos microrganismos, deve lidar com a suspensão indefinida de sua normalidade e com a ameaça viral recorrendo a substitutos pouco eficientes. É possível dizer que, em tempos remotos, o retorno à normalidade depois da epidemia envolvia a manutenção do mundo, ainda que o seu número de habitantes fosse drasticamente reduzido. Satisfeitos com as medidas para aplacar sua ira, os deuses retornavam aos seus afazeres e o cosmos se encontrava novamente. Esse encontro no sentido de uma restauração de uma ordem mais ampla já não é mais uma possibilidade, justamente porque nos falta aquela dimensão propriamente cosmológica. Na construção do Rio de Janeiro higienizado da belle époque,a quarentena reproduzia o retorno como um desdobramento que não era outro senão a intensificação de hierarquias existentes, de uma ordem ridiculamente terrena e do policiamento colonial dos corpos. Paulo Guedes, como qualquer neoliberal, tem como imagem de mundo algo drasticamente reduzido e esvaziado: um deserto organizado por tabelas, gráficos e números sem vida, sem nada para falar. Confundindo cosmos e deserto, ele passa a imagem do retorno como uma vacina econômica: retornando a população aos locais de trabalho, tudo se resolverá como se fosse possível desfazer assim a ira do mercado, essa abstração cadavérica para a qual seremos entregues em sacrifício — um pensamento mágico e desencantado ao mesmo tempo. Esse retorno seria uma negação da quarentena como novidade e abertura e uma reafirmação brutal da quarentena que já nos era familiar com o nome de “normalidade”.

Talvez o estado de anomia social desencadeado pelo fato de estarmos fisicamente confinados seja o espelhamento reconfortante de um estado de desarranjo cósmico justificado no fato de que nos tornamos potencialmente infectados e infectantes. Em outras palavras, o que fazer sob a possessão sombria do caos que a qualquer momento ameaça furar a realidade? Tudo se passa como se o pânico individual, diante do fato de que meus projetos existenciais descarrilharam da normalidade, precisasse ser compensado pela imagem da perda momentânea do equilíbrio da natureza — de todos os lados, sofremos uma pressão para executar procedimentos de purificação que eventualmente farão retornar a vida que deveríamos ter. Assim, torna-se mais fácil garantir que o retorno dependa da adoção de um regime de hábitos de assepsia das residências. Todo cuidado é vendido como pouco quando o que está em jogo não é apenas a nossa vida biológica, mas nossa vida econômica. Todo esforço será feito para que não haja disputa pelas imagens do retorno — o que significa também que se tenta suprimir o próprio apocalipse enquanto fim deste mundo aqui. Mas não devemos submissão alguma a uma ordem terrena mascarada de ordem celestial, com seus homens engravatados demandando de nós que os tratemos como se tivessem de fato alguma responsabilidade em cuidar de nós, quando nós é que carregamos nas costas o mundo desertificado deles.

1 RIBEIRO, C. B. Quais as medidas sanitárias que devem ser aconselhadas para impedir o desenvolvimento e propagação da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro? (Tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro como primeira prova de concurso de Lente Substituto a um lugar vago, na seção de Ciências Médicas). Rio de Janeiro: Typographia do Direito. 1877, p. 13.

2 PITTA, S. da R. Historia da America Portugueza, In: RIBEIRO, 1877, p. 13.

3 Cf. SANTOS FILHO, L. História geral da medicina brasileira. São Paulo: HUCITEC, Ed. da USP, 1977, p. 172.

4 BOCCACCIO, G. Decamerão. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Abril Cultural, 1981, p. 14.

5 ROSA, J. F. Tratado único da constituição pestilencial de Pernambuco. Lisboa: Oficina de Miguel Manescal, 1694, p. 36-7.

6 Ibid., p. 11.

7 FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Trad. Salma T. Muchail. 9ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 31.

8 HIPÓCRATES. Textos hipocráticos: o doente, o médico e a doença. Trad. Henrique Cairus e Wilson Ribeiro. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2005, p. 95 (Ares, águas e lugares §I.1.).

9 ABREU, J. L. N. Nos domínios do corpo: o saber médico luso-brasileiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2011, p. 59.

10 FOUCAULT, M. Nascimento da Clínica. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977, p. 26.

11 SYDENHAM, 1789, Médicine Pratique. Paris: chez Théophile Barrois le jeune, 1784, p. 11, n.19.

12 SYNDENHAM, T. The Works – Vol. 1. Translated from the latin edition by R. G. Latham. London: printed for the Sydenham Society, 1848, p. 33-4, §5.

13 LACAN, J. O Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955). Trad. Marie Christine Laznik. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 302.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.