Por uma cartografia social da Cracolândia

Como lidar com áreas “degradadas” das cidades? Pesquisador propõe mapas coletivos para entender os “fluxos”, combater estigmas e construir saídas. Cuidado e moradia, diz ele, são centrais e permitem resistir à especulação e à barbárie

Publicado 16/09/2022 às 20:14 - Atualizado 23/12/2022 às 20:45

Aluízio Marino em entrevista a Lucas Scatolini

Uma névoa de guerra particular paira sobre o Centro de São Paulo. Maltrapilhos e famélicos, agarrados a cobertores puídos ou cachimbos metálicos, os “inimigos” são confinados a céu aberto em gradis, controlados por forças policiais, uma espécie de campo de concentração light – se é que isso é possível. São “zumbis da pedra”, “crackudos”, “marginais”, segundo a velha mídia – e, portanto, menos humanos. Vivem na cracolândia paulistana. São quase duas mil pessoas nessa situação e território fluido, segundo estimativas. A cena já não choca mais – e divide a população, entre aqueles que a veem como um problema de saúde pública e os que acreditam ser caso de polícia, mostra pesquisa Datafolha. Porém, a visão autoritária e repressiva sobre a questão parece dominar a administração pública.

Desde a década de 1990, quando a pedra angular do crack chegou ao Brasil, a substância dos negros, pobres e loucos, inúmeras megaoperações tentaram “limpar” a região, alegando combater o tráfico e a feira aberta de entorpecentes. A última, realizada em 1º/9, mobilizou um verdadeiro exército: mais de mil policiais. Os gastos públicos atacar um “grupo de esfarrapados”, provavelmente estratosféricos e que poderiam muito bem ser aplicados em programas sociais para esta população, nunca foi questionado. O modus operandi é invariável: bomba de gás lacrimogêneo; cassetete e pontapés no lombo dos “drogados”; spray de pimenta; bala (nem sempre de borracha); armas, carros, caminhões e helicópteros mobilizados; prisão de meia dúzia de pequenos traficantes; apreensões de drogas e armas; documentos pessoais ilegalmente confiscados; internação compulsória de menores de idade; “entulho” (os poucos pertences do “inimigo”) incinerados e uma morte ou outra como “efeito colateral”. Os conflitos com moradores e comércio local se agravam. Os usuários se dispersam, e logo voltam a se aglomerar nas cercanias, até a próxima ação repressiva. Uma operação que parece estar sempre fadada a “falhar” e a repetir este ciclo vicioso, como aponta este artigo do Outras Palavras.

Mas ali, mesmo que passem desapercebidas pela correria cotidiana da metrópole, há profundas questões sociais, sofridas trajetórias de vida, traumas transbordantes e articulações instigantes contra a barbárie, envolvendo usuários, coletivos, movimentos populares, moradores e comércio locais, instituições, ONGs, e grupos de pesquisa – e o ativismo cartográfico é uma ferramenta importantíssima. É o que aponta o educador Aluízio Marino, que se debruçou sobre esse território para tentar compreendê-lo na teoria, na prática e na luta. Comprometido com a formação de jovens pesquisadores no observatório De Olho na Quadrada, projeto do UNAS Heliópolis, ele é um dos coordenadores do LabCidade/FAUUSP. Em seu doutorado, realizado na Universidade Federal do ABC, ele propôs a cartografia social – desenvolvida coletivamente, ombro a ombro com a população local, ativistas e pesquisadores de diversos campos do conhecimento – como forma de refletir sobre as resistências na região da cracolândia, denunciar violações e propor novas políticas públicas, baseadas no cuidado, na atenção social e no direito à moradia.

Quem são esses temidos usuários? Como eles se deslocam pelo Centro, principalmente após a truculência policial? Por que ela não acaba com a cracolândia, mas a “pulveriza” em diversas outras áreas da região? Onde se concentram, ao logo dos últimos anos, as violações de direitos humanos? Quais os interesses econômicos em disputa? Como populações inteiras estão sendo removidas em nome da especulação? Para onde essas famílias despejadas vão? Quais as alternativas ao planejamento urbano fracassado conduzido pelo poder público em parceria com o setor privado?

São essas as perguntas que Marino, através de mapas e reflexões, tenta responder, principalmente com sua atuação no Fórum Aberto Mundaréu da Luz, constituído em 2017 por diversos grupos e instituições que atuam na área, realizando um processo amplo e coletivo de escuta das necessidades e dos desejos da população local. Afinal, os “fluxos” da cracolândia ousaram ocupar uma região abandonada pelo Estado e pelas elites nas últimas décadas, mas que agora a exigem de volta para “revitalizá-la” – num primeiro momento, segundo o pesquisador, através da implantação de equipamentos culturais; hoje, com a proliferação de conjuntos habitacionais, corporificado na atual gestão municipal pelo Projeto de Intervenção Urbana (PIU), aprovado mês passado, que promete trazer mais 220 mil moradores para o Centro nos próximos anos. Eles estão, portanto, numa região disputadíssima, com ampla oferta de infraestrutura urbana e onde múltiplos interesses confluem: casarões antigos, cortiços, pensões, pequenos imóveis e espólios não-regularizados na mira de incorporadoras; o tradicional comércio local e os novos e gourmetizados negócios (bares, restaurantes, bistrôs, lojas etc.) que veem a cracolândia como entrave para os lucros; o tráfico de drogas capitaneado por poderosos que nunca pisaram por lá; o gigantesco mercado de segurança privada que se beneficia do clima de medo; empreiteiras e imobiliárias que a veem como nova fronteira para a construção e a especulação; governos e corporações policiais ávidas por ações midiáticas e pelo marketing eleitoral.

Aluízio Marino não tem soluções prontas. Mas está comprometido em desenvolvê-las no chão da cidade, de forma coletiva e interdisciplinar. Sabe que alguns importantes passos foram dados: a cracolândia já não é invisibilizada na opinião pública e começa a se articular e resistir de forma mais robusta contra o discurso de “guerra às drogas” e de “revitalização”. Mas os estigmas sociais e as erráticas políticas públicas persistem. De uma coisa ele tem certeza: sem um espaço para essas pessoas se organizarem e constituírem sua autonomia, será muito difícil romper este círculo vicioso.

Vamos começar pela questão do conceito. O que é a “cracolândia”? É um território geográfico? Um grupo específico de pessoas em vulnerabilidade social? Um discurso político usado para atacá-las?…

É tudo ao mesmo tempo. A palavra cracolândia surge no contexto de “guerra às drogas” para justificar uma ação extremamente violenta e autoritária contra pessoas, sejam elas pequenos vendedores de drogas, traficantes ou usuários. Está inserida dentro de uma narrativa: haveria uma “epidemia do crack” e a proliferação de cracolândias, lugares onde pessoas usam essa droga de forma livre e descontrolada – e, portanto, elas deveriam ser controladas através da força.

Sabemos que esse discurso não funciona para restringir o uso de determinada substância, mas como uma guerra a pessoas, pois, desde a década de 1990, que foi quando o crack chegou ao Brasil, tanto o tráfico quanto os usuários continuaram – e, obviamente, quem mais lucra com isso não está lá na cracolândia. É, portanto, uma guerra contra certos sujeitos: marcadamente homens pobres e negros. E muitíssimos deles são encarcerados ou egressos de prisões sem a reinserção devida na sociedade.

O termo se popularizou na mídia, mas também foi apropriado por grupos ativistas e pelos próprios usuários, possuindo vários sentidos hoje. Um exemplo dessa desconstrução é a Craco Resiste, um coletivo que pensa a superação dessa questão a partir do acolhimento, e não da violência. O termo, portanto, não é mais usado apenas pela polícia ou por aqueles que querem propagar a “guerra às drogas”, pois todo mundo em São Paulo sabe que a cracolândia existe. Mas eu a entendo como um “fluxo” – ou vários “fluxos” – onde pessoas que estão em uma situação muito precária e, muita vezes, nem usam especificamente o crack: pode ser o álcool, cocaína, quetamina, por exemplo. Elas buscam no encontro, a partir do uso de substâncias, uma fuga; são atravessadas por uma série de questões e histórias muito particulares, como traumas ou experiências pregressas na cadeia. E é ali, na cracolândia, onde se encontram todos aqueles que estão realmente à margem, dentro de um sistema que não os acolhe.

Mas é importante ressaltar: ninguém em sã consciência defende a permanência da cracolândia, mas o reconhecimento de que ela existe – e de que é preciso debatê-la para lidar com seus desafios. Não pode ser invisibilizada. E acredito que conseguimos superar essa questão. Hoje ela é intensamente debatida na mídia, tornou-se um tema central. Mas estamos adotando caminhos equivocados, usando as mesmas estratégias lá do começo da década de 1990, apenas reeditadas com nome e alguns detalhes diferentes. É a mesma política de tiro-porrada-e-bomba.

As megaoperações deflagradas pela Prefeitura mostram que a cracolândia se espalha pela cidade em reação à truculência da polícia. É território específico no Centro, ou existem outros “fluxos”como esse, com grande concentração, em São Paulo?

O Centro é, historicamente, o lugar de maior concentração de usuários. O território da Luz, Santa Ifigênia e Campos Elíseos passou por um processo de abandono pelas elites e, entre muitas aspas, de “degradação”. E, agora, vem a necessidade de revitalizá-lo. Mas o vazio da pujança econômica do Centro fez com que esse território virasse, em alguns aspectos, um local de tolerância da ilegalidade e da clandestinidade.

Numa cidade ainda em desenvolvimento, os antigos hotéis do Centro paulistano recebiam “barões” e muitas pessoas ilustres. Havia a Rodoviária de São Paulo, a primeira da capital, ao lado da [estação de trem] Júlio Prestes. Toda aquela movimentação econômica despenca com a saída das elites. A rodoviária fecha. Depois, no final da primeira metade do século XX, muitas empresas migram para outras regiões. Isso fez com que a rede hoteleira que existia ali ficassem totalmente inutilizadas e fosse à falência.

Mas, por outro lado, sempre houve uma movimentação cultural muito forte na região, muitas vezes também ligada a certa ilegalidade, vinculada às vanguardas artísticas e à vida boemia. Ali estavam zonas de prostituição paulistanas, a Boca do Lixo e as pornochanchadas, com o cinema brasileiro ganhando força em circuitos alternativos. O samba também ganhou destaque na região. Tudo isso estava convivendo junto.

A chegada do crack ao Brasil, nos anos 1990, encontrou ali um lugar propício para sua comercialização e uso, principalmente dentro dos hotéis “abandonados”. Depois, começa a sair dos hotéis para rua; na rua surgem os “fluxos” de hoje, que também podem ser explicados como resultado da expulsão dos usuários das periferias: nesta época, até inícios dos anos 2000, não se podia usar crack nas quebradas – quem usava era expulso pela força ou pelo medo. E muitos vieram para o Centro.

Boa parte do Centro é formado por imóveis de pequenos proprietários, espólios não regularizados, casarões antigos e habitações coletivas. E, por outro, há diversos projetos – públicos, do mercado ou PPPs – prometendo “revitalizar” a região central. Como se dá esse choque?

É um território em disputa, que tem uma importância na cidade. O local é altamente estratégico: perto de metrô, perto de trem, com muitas linhas de ônibus. Há também uma série de serviços públicos em seu entorno. É um lugar que tanto as classes populares quanto as elites – por mais que elas o tenha abandonado – cobiçam. E hoje está associado a parcerias público-privado [as PPPs] como era o “Nova Luz” [projeto de renovação urbana da região da cracolândia, que seria feito por meio de uma concessão urbanística, anunciado pela Prefeitura de São Paulo em 2005, pelo então prefeito José Serra, e que acabou arquivado em 2013 pelo prefeito Fernando Haddad]. E é de se pensar se há certas confluências de objetivos por trás desses projetos – seja de atores públicos ou privados – para expulsar não só usuários e o “fluxo” do território, mas também moradores de ocupações, pensões e cortiços.

E isso já foi tentado antes, a partir de equipamentos vinculados à cultura, os chamados “equipamentos âncora”, que visavam trazer a elite de volta para o Centro e recuperar os “tempos gloriosos” da região, como a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a Estação Pinacoteca, a Sala do Conservatório… Não funcionou – inclusive a cracolândia dividia muro com a Sala São Paulo, uma das fronteiras mais simbólicas, e também material, da cidade: concertos de elite de um lado e, de outro, os usuários em plena luz do dia. Essa estratégia foi substituída, mais recentemente, por empreendimentos habitacionais. À primeira vista, é algo interessante, pois a habitação popular no Centro é uma agenda histórica dos movimentos de moradia. O problema é que essa política habitacional está inserida no modelo de PPP, em que o empreendedor visa o lucro e as pessoas removidas não são atendidas.

A baixa renda é o principal fator que exclui essas pessoas do direito à moradia?

Sim, a renda é um dos critérios de acesso ao financiamento imobiliário. É uma política que continua removendo, como as anteriores fizeram para a construção dos grandes equipamentos culturais, mas agora é de uma forma ainda mais contraditória. É curioso é que não necessariamente é um processo de gentrificação do Centro, são trabalhadoras e trabalhadores que estão indo morar nesses empreendimentos-PPPs – mas muitos não são atendidos por essa modalidade. Recentemente, mais de 400 famílias foram removidas e sequer foram atendidas por políticas públicas. São pessoas que alugavam quartos ou pequenas casas subdivididas no esquema de pensão ou cortiço. Então, após serem removidas, essas pessoas foram para onde? Na maioria das vezes, para condições até piores.

Levantamento do LabCidade, do qual você participou, apontou que a dispersão dos “fluxos” da cracolândia não reduziu a aglomeração de pessoas, ao contrário do que a Prefeitura insiste em afirmar. Por que, após tantas investidas, massacres, violências e deslocamentos forçados a cracolândia ainda persiste?

É sempre bom lembrar: o que está acontecendo hoje não é nenhuma novidade. É uma reedição da Operação Dor e Sofrimento, de 2012, que não permitia que os usuários se concentrassem em nenhum ponto da região. Ou seja, uma política de dispersão. Identificamos isso através da nossa presença no território, em parceria com outros grupos, pesquisadores e ativistas do Fórum Mundaréu da Luz, uma articulação e laboratório de urbanistas que atua em conjunto com redutores de danos, profissionais da saúde, assistentes sociais em um esforço interdisciplinar.

É nítido que a “cracolândia” não desaparece do dia para a noite. Ali deveria ser aplicado um trabalho de recuperação e de redução de danos, sempre de forma progressiva, garantindo uma realidade mais adequada. Queira ou não, essas pessoas estão se deslocando a partir de ações violentas – e respondem também com violência. Moradores e comerciantes locais, até onde o “fluxo” está apenas de passagem, muitas vezes também reagem de forma violenta. Neste ano, houve pancadaria, com barras de ferro e pedaços de pau, envolvendo comerciantes da Santa Ifigênia. Uma barbárie pura, inaceitável! Ou seja, essa política só acirra os conflitos que já existem: entre os próprios usuários e entre eles e a polícia, a GCM, os comerciantes e os moradores.

O mapa que elaboramos coletivamente [veja abaixo] demonstra que o “fluxo” não se limitava somente àquele “cercadinho” [de grades, montado pela polícia na Rua Helvétia próximo a Avenida São João]. Em determinado ponto, a Prefeitura começou a dizer que reduziu a cracolândia, contando apenas a quantidade de pessoas concentradas ali. Mas hoje temos, pelo menos, 16 pontos de “fluxo” na região do Centro. E, como eles estão sob dispersão constante, pode até ser que haja mais. A “cracolândia”, portanto não diminuiu, apenas se espalhou. É difícil afirmar se aumentou ou não, pois os “fluxos” estão sempre circulando, dificultando uma contagem, apesar dela necessária e fundamental para dimensionar políticas de cuidado.

Como estão distribuídos os aparatos de controle do Estado (delegacias, bases policiais etc) e os de atenção social à população (CAPS, Centro POP, CREAS etc) na região? Há desproporcionalidade entre Segurança e Saúde/Assistência Social? Quais outras políticas, serviços e equipamentos públicos, existentes ou não na região, são cruciais?

Há política de assistência com profissionais que atuam no território, centros de referência etc. Porém, falta infraestrutura, carros, equipamentos necessários para encaminhar essas pessoas para serviços adequados. A internação é um ponto muito radical e que vai servir para alguns casos muito específicos, e que tem que ser feito de uma forma muito humanizada, sem envolver questões religiosas ou morais. Não pode ser, de forma alguma, a única e a principal política. O que é preciso são políticas que vão de menores graus de complexidade, com práticas de redução de danos para além do uso seguro da substância e da distribuição de insumos, algo muito atacado: “estão favorecendo o uso!”. Não, não é só isso: redução de danos significa garantir moradia. É a principal questão: se essas pessoas não têm um lugar para se organizarem e constituírem sua autonomia, será muito difícil sair desse círculo vicioso.

Qual balanço você faz do programa “De Braços Abertos” (2014-18) e do “Redenção”, criado pela gestão Doria para substituí-lo? Há uma diferença em como esses dois programas se relacionam com o território?

Existe uma diferença absurda, o que não quer dizer que o “De Braços Abertos” não tenha tido seus limites, até porque era um projeto-piloto. O problema é que os projetos não são continuados – e precisamos de uma política de longo prazo, ajustando, por exemplo, questões como o acesso à moradia a partir de contratos com as pensões que já existam no território. O “Redenção” é o avesso disso, não parte da redução de danos, apenas tratava do encaminhamento para a internação. Já o “De Braços Abertos” abordava essa questão com acesso à renda, às atividades de formação, educação, cultura e moradia, enfim, através de possibilidades para que essas pessoas superassem a condição. E isso não se resolve em quatro anos tampouco com a “redenção” dos usuários.

Você citou mais acima sobre articulação do Mundaréu da Luz, estudo de caso da sua tese de doutorado. Poderia resumir do que sua pesquisa-ação se trata, quais movimentos e atores sociais estão envolvidos, sua relação com a “cartografia social”? Para que serviriam os mapas e como contribuiu como ferramenta de denúncia das violações, violências e remoções tanto para a população quanto para o “fluxo” da “cracolândia”?

O Mundaréu da Luz é uma articulação que envolve vários atores. Foi proposto no âmbito do Observatório de Remoções, um grupo de pesquisa que é, em si, uma articulação de vários laboratórios e movimentos de moradia, em um contexto muito específico. Essa proposição acontece em 2017, diante daquela ação de violenta extrema no entorno contra o “fluxo” da cracolândia, inclusive, com a demolição de diversas pensões, prédios, casas – até com pessoas dentro!

Diante da terra arrasada e da política de violência, surgimos como uma contraponto para, além da resistência, formular uma proposta para esse território por meio de um projeto urbanístico e social consolidado a partir da participação de moradores, comerciantes, trabalhadores, pesquisadores e ativistas que se encontravam naquele território principalmente entre 2017 e 2018. São propostas práticas para região em torno do acesso à moradia, cultura, trabalho e renda. Inclui capacitação profissional e políticas de redução de danos, com uma pegada bastante intersetorial e interdisciplinar.

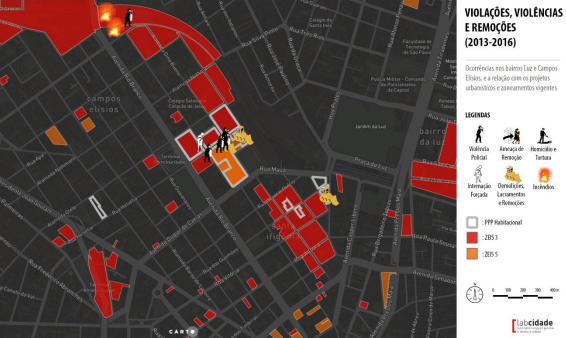

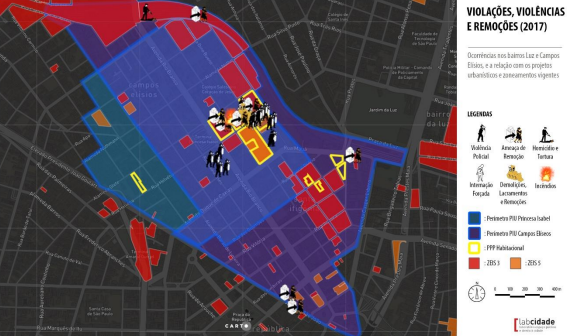

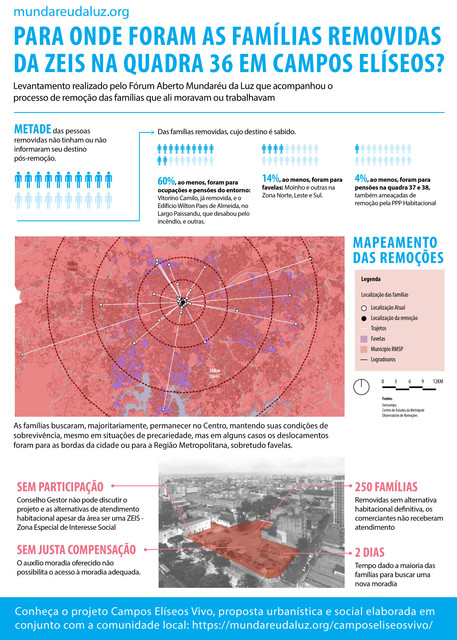

Nesse processo, as cartografias sociais e os mapeamentos coletivos foram ferramentas importantíssimas. Um dispositivo potente para o encontro das pessoas, leituras do território e formulação de propostas. Naquele ano, por exemplo, um conjunto de cartografias foi produzido para sobrepor violações, violências e remoções aos projetos urbanísticos, públicos ou privados, sob a justificativa de revitalização da região central, desde 2005 [veja na sequência de mapas abaixo]. Outro trabalho que merece destaque foi o mapa que deu visibilidade às famílias removidas para a construção do Hospital Pérola Byington. Além de denunciar o despejo sem o atendimento habitacional, mostrou seu deslocamento: pelo menos 60% permaneceu num raio de quinhentos metros das quadras onde foram despejadas – incluindo a ocupação no Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandú, e que foi atingido por um incêndio que o levou a baixo, em maio de 2018 [ver infográfico ao final da entrevista].

A articulação permanece, envolve vários grupos, trouxe mais pessoas em torno dela, sempre de forma propositiva, desenvolvendo uma experiência que mostra, na prática, outra política possível para aquele lugar. E, além desse plano, busca também desenvolver ações ali no território, junto com os parceiros, para fortalecer o que já acontece. Não é um coletivo, é uma coalizão. Diante da violência, remoções, despejos e da lógica de dispersão, busca uma política de cuidado e atenção, que inclui, em vez de excluir.

Quanto à linha de pesquisa-ação e engajadas, ela não é novidade. Ela começa na Colômbia, na década de 1960, no contexto dos conflitos armados, onde cientistas sociais se aliavam aos camponeses, constituindo cooperativas, rádios comunitárias, grupos culturais engajados com as memórias de luta a partir dos registros da cultura popular. Minha principal referência é o professor Orlando Fals Borda [1925-2008], sociólogo colombiano que formulou uma ideia de investigação participativa. Paulo Freire também pensava a educação a partir da prática pedagógica, desenvolvendo um método de alfabetização num contexto de extrema miséria – e mobilizando alguns pensamentos e metodologias para enfrentar essa questão. A pesquisa ação, portanto, mais do que uma metodologia, é um compromisso com os interlocutores de pesquisa. Uma pesquisa que não acaba com o depósito da tese, mas está compromissada com a prática e a luta. O pesquisador estabelece uma relação com uma questão, um território e uma demanda – e se torna também agente de transformação em determinado processo. Num cenário ideal, a pesquisa fornece insumos para a luta.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras