Tenório Cavalcanti, precursor das milícias

Famoso por resolver impasses na bala, deputado da UDN foi o primeiro político a entrar armado em uma casa legislativa. Conheça a história de um ‘mito” e sua relação com a violenta atuação dos jagunços contemporâneos no Rio de Janeiro

Publicado 03/07/2019 às 17:35 - Atualizado 03/07/2019 às 17:45

Por Fabio Leon, no Ponte Jornalismo

Na postagem de uma fotografia em uma rede social, comentários vão se amontoando, em questão de minutos, e atestam a popularidade da figura. Alguns são nostálgicos e falam de um tempo em que havia “mais respeito na região” da Baixada Fluminense. “Infelizmente o direito dos manos, tá fudendo meio mundo. Caxias precisa voltar a tratar vagabundo como merece”, diz um comentário. O autor da postagem exibe uma tatuagem em que exalta o homenageado, chamado, à exemplo do presidente Jair Bolsonaro, de “mito”.

Algum desavisado pode achar que se trata de algum nome atual no cenário político, como o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que incita a violência com declarações como “tem que mirar na cabecinha e atirar” ou mesmo o tucano João Doria (PSDB), que tem comandado o estado de São Paulo com discurso muito semelhante e homenageou, recentemente, policiais envolvidos na terceira ação mais letal da história da PM paulista.

O discurso que tem roupagem de novidade e garantiu votos para todos esses nomes, entretanto, é tão antigo quanto a figura da tatuagem em questão: o advogado alagoano Natalício Tenório Cavalcanti de Albuquerque. Deputado estadual e federal entre as décadas de 1950 e 1960, ele traz em sua biografia o embrião do que são hoje as milícias no Rio de Janeiro: um poder paralelo, violento, amparado por uma aparente legalidade que o levava a transitar livremente em gabinetes enquanto atuava à margem da lei em áreas atravessadas por violências, muitas delas perpetradas pelo Estado. O “Homem da Capa Preta”, como Tenório ficou conhecido por causa do acessório que usava para esconder a Lurdinha, uma submetralhadora MP-40 que levava a tiracolo, era a síntese da ideia da justiça pelas próprias mãos.

Sua vida serviu de roteiro para filmes como “O Homem da Capa Preta”, de 1986, de Sérgio Rezende e o “Amuleto de Ogum”, de Nelson Pereira dos Santos. Serviu de inspiração para batizar até um coletivo de autores de histórias em quadrinhos, a Capa Comics, do produtor cultural João Carpalhau, cuja sede, não por acaso, é em Duque de Caxias, cidade onde Tenório fundamentou sua fama de matador.

O sociólogo José Claudio Souza Alves, que há 26 anos estuda a violência da Baixada Fluminense, como em outros locais do Rio, área onde há atuação de milícias, vê relação entre a mitificação de Tenório e a atual legitimação da violência como controle social, chancelada por discursos oficiais e até mesmo pelas escandalosas relações da família do presidente Jair Bolsonaro com grupos milicianos.

“Tenório se utilizava da violência para confrontar a violência. Ele propunha uma resolução de conflitos através de jagunços que ele chamava diretamente de Palmeira dos Índios, a sua terra. Por obra de desafetos, Tenório caiu em arapucas visando matá-lo diversas vezes, colecionando no corpo quase 50 cicatrizes de balas de diferentes calibres. Por vingança ou por legítima defesa, matou pessoalmente ou mandou matar quem mandou encomendar sua morte”, explica o sociólogo.

Sua personalidade “olho por olho, dente por dente” pode ter raízes que remontam a infância, quando, aos 10 anos, viu o pai ser assassinado por “mexer com mulher dos outros”. Tempos mais tarde, vingaria a morte do pai com golpes de enxada.

Identificado com partidos conservadores, como a UDN (União Democrática Nacional), Tenório transitou também pelo campo progressista ao fazer oposição a Getúlio Vargas e ao genro do então presidente, Amaral Peixoto, que governou o Rio de Janeiro na década de 1950.

O curral eleitoral de Tenório era a Vila São José, onde imprimia seu jeito de resolver os problemas e, ao mesmo tempo, andava cercado dos seus jagunços que, caso fosse necessário, estariam prontos a resolver conflitos na bala. Esse mecanismo é bastante semelhante ao das milícias.

José Cláudio alerta que grupos do formato de milícias se impõem em territórios onde o Estado viola direitos básicos, como o da segurança pública e da preservação da vida como bem máximo de qualquer pessoa. “Na ausência de garantias de direito à vida você estabelece na sociedade uma lógica de abandono, de não capacidade de preservar a sua vida. Tenório fazia isso com o auxílio dos seus jagunços”, explica.

É dessa forma que a população fica cativa de um grupo que, como ressalta o pesquisador, consegue a legitimidade por operar no campo legal – na forma de cargos políticos, por exemplo – e no ilegal – como atuam nesses territórios, sob regras rígidas criadas por eles mesmos. “É similar a um grupo de extermínio, a um grupo de milicianos”, pontua José Claudio.

“É uma estratégia política muito clara e muito determinada de usar a violência para restringir o poder dos inimigos para se consolidar politicamente. Ao longo do tempo esses grupos políticos vão se ampliando, se reconfigurando, às dimensões do crescimento urbano, das estratégias eleitorais, de controle militarizado de áreas”, detalha. Foi justamente assim que algumas práticas de grupos criminosos no Rio, como a grilagem de terras, se estabeleceram.

Grilagem urbana e o ‘Xerifão’ da quebrada

Em dezembro do ano passado, quando o assassinato da vereadora Marielle Franco completava 9 meses, o então secretário de Segurança Pública do RJ, Richard Nunes, disse que o crime tinha sido motivado por disputas de terras em áreas periféricas do Rio de Janeiro. A região citada era Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, onde o grupo miliciano “Escritório do Crime” atua.

A grilagem funciona da seguinte forma: os grupos milicianos tomam posse dessas áreas, em sua maior parte irregulares, loteiam e comercializam estipulando seus valores de mercado, com documentação falsa. “Mas a milícia não quer necessariamente voto. Para ela é um negócio: ela quer aluguel, mensalidade, vai vender água, gás, transporte público, vai vender aterros para se construir naquela área”, aponta o sociólogo José Cláudio Souza Alves.

Tenório também explorou o mercado imobiliário da área que dominava, mas Alves alerta para uma diferença importante: o político acumulou terras, mais de 40 imóveis que ele adquiriu na época da construção da rodovia Rio-Petrópolis, a partir de investimento pessoal com dinheiro próprio. “Com esse patrimônio, ele investe em suas campanhas eleitorais, ajuda a população e cria o mito dele. As milícias não partem de um patrimônio adquirido. Elas partem da extração desse patrimônio com o poder conferido a elas pelo Estado. Dá respaldo, não investiga, permitem eles terem acesso a informações privilegiadas”, avalia o sociólogo.

Desde que veio de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas em 1926, Tenório teria multiplicado seu patrimônio entre o final dos anos 1950 até 1963 quando a Baixada Fluminense foi tomada por uma série de ocupações irregulares. É nesse contexto que a região se torna território de controle e consequente disputa por barões, coronéis e lideranças que passam a resolver as desavenças a seu modo. Ou seja, muitas vezes na violência, como aponta o boletim “Homicídios na Baixada Fluminense: Estado, Mercado, Criminalidade e Poder” produzido pelo ISER (Instituto Superior de Estudos da Religião) e publicado no ano passado.

O mesmo estudo conta que quando Tenório chegou a trabalhar como administrador de uma dessas terras, a Fazenda Santa Cruz, de Edgar Soares Pinho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi responsável por organizar um grupo de capatazes que tinha por objetivo defender as terras e combater possíveis invasores. Apadrinhado por gente influente, como o deputado Natalício Camboim de Vasconcelos, e tendo herdado relações da própria família Cavalcanti, o tio, o coronel Felino Tenório e um primo policial, Tenório começou a adquirir imóveis.

Uma das principais aquisições latifundiárias dele foi a favela do Mangue, também em Caxias, e que veio a se tornar um dos seus redutos eleitorais por ter sido ali construída a Vila São José, principal obra social a qual o nome do ex-deputado esteve vinculado. A construção da vila ocorreu após as enchentes que assolaram a cidade em dezembro de 1958, atingindo principalmente os bairros de Gramacho, Saracuruna e Sarapuí. Tenório teria ligado para o então presidente Juscelino Kubistcheck pedindo em caráter de urgência que fossem construídas unidades habitacionais para os desabrigados.

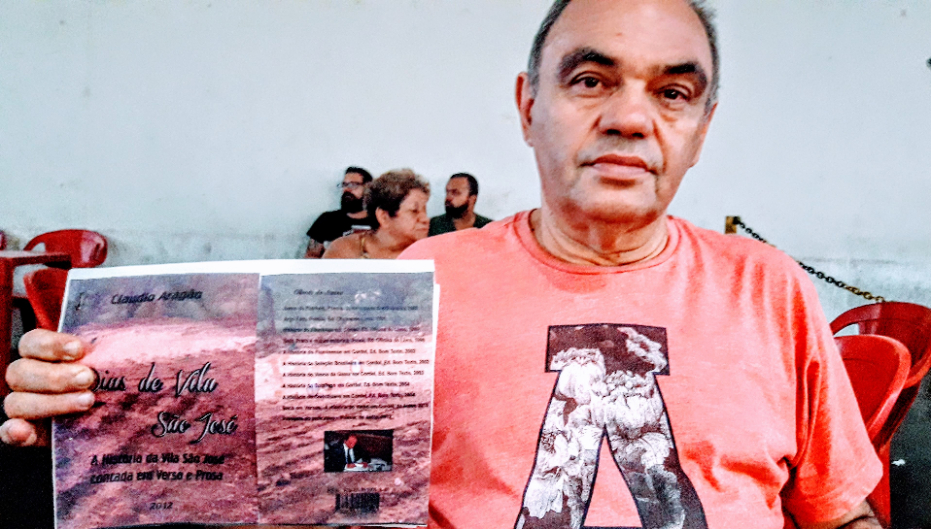

Cláudio Aragão é um de seus ex-moradores. Atualmente escritor, o ex-gerente de restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo veio do Ceará com 4 anos de idade. Em 1969, já adolescente, o pai conseguiu uma casa na famosa Vila.

“Fiquei 10 anos pedindo autorização para Tenório para poder jogar bola ali nas imediações de sua chácara. Era um dos poucos locais adequados pra isso, ali na região conhecida como Pantanal. Ele era muito falante, gostava de discursar antes de autorizar os meninos a jogarem bola na chácara. Dizia que era para estudarmos e não ficar se sujando de lama apenas. As conversas poderiam chegar a 40 minutos”, diz Aragão que, nas horas vagas, é historiador e escritor de literatura de cordel, prosas poéticas e poesias. A maioria delas inspirada na vida do “Homem da Capa Preta”, por quem Aragão nutre admiração e refuta qualquer tipo de comparação que iguale Tenório aos discursos de “justiça pelas próprias mãos”.

“Não consigo fazer essa analogia, não chega a isso. Não é como aconteceu em outras chacinas por aí. Ele fazia a linha do justiceiro, mas dizia ‘por favor não venha roubar aqui, essa aqui é minha área’. Tenório não faria a linha bandido bom é bandido morto, mas com certeza diria para bandido não assaltar trabalhador. Deixava bem claro que se acontecesse alguma desordem, a pessoa causadora daquilo ia sofrer uma represália”, diz Aragão, que o define como uma liderança comunitária e procura entender as ações que ele teve porque “Duque de Caxias naquela época era terra de matador, ninguém respeitava ninguém”, conclui.

É nesse contexto de disputa de terras e poder, da lógica do “síndico”, que a região da Baixada Fluminense passa a ser um território atravessado por regras de um Estado que tem a benção das instituições, mas está longe de ser constituído no terreno da legalidade.

O documentário “Nossos Mortos Têm Voz”, dos diretores Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, retrata justamente esse cenário mais contemporâneo: chacinas provocadas por agentes de segurança de Estado, em especial a maior já registrada em todo o Rio de Janeiro, conhecida como a Chacina da Baixada, em 31 de março de 2005, quando 29 pessoas foram assassinadas. A motivação da matança foi a insatisfação de policiais militares com a mudança de comando em um batalhão que resultou em prejuízos para seus “negócios”.

Entre os negócios apontados, Alves, que também é entrevistado no filme, explica que grupos de extermínio, formados em sua grande maioria por bombeiros e policiais militares, hoje rebatizados como milícias, são uma organização criminosa que, além de impor o medo, se organizam para a obtenção de lucro através do comércio irregular de água, gás, transporte público e, principalmente, grilagem. “Não é mais uma paraeconomia como eu dizia alguns anos atrás, é um ciclo econômico como outro qualquer, cuja estrutura de lucro está em perfeita consonância e conivência do Estado que permite que isso aconteça”, diz Alves.

Herança política

Fábio Tenório Cavalcanti, o Tenorinho, é o exemplo do que se pode chamar de dinastia política, o que não é exclusividade da Baixada Fluminense, mas de outros lugares do país, como a família Sarney no Maranhão, os Magalhães na Bahia… O neto de Tenório Cavalcanti é hoje secretário de Emprego e Renda da prefeitura de Duque de Caxias, mas desde muito cedo circulava pelo meio político, tendo sido referendado pelo ex-presidente General João Figueiredo, grande amigo do avô.

Em entrevista à Ponte, Fábio conta que, não raro, é parado na rua por vários admiradores do seu avô, que fazem questão de enaltecer sua ancestralidade e quase reivindicam uma condição natural em assumir a prefeitura por causa do DNA famoso.

“Quando associam meu nome a ele, dizem que eu deveria pegar a metralhadora e acabar com todos esses vagabundos ai. É o que eu escuto! ‘Veste a capa do velho, vem candidato que vamos passar o rodo nesses vagabundos todos!’”, diz às gargalhadas. “O que vou dizer? É o que eles esperam de mim. E não posso falar nada! Toda eleição a prefeito é isso”, explica Fabio.

Entusiasta do armamento da população, como não poderia deixar de ser, conta que tem quase uma memória afetiva com armas, com as quais convivia sem nunca ter presenciado episódio de violência por causa disso. Aos 15 anos, já possuía dois revolveres, calibres 38 e 32, este preso à perna. “Passei a usar, embora ficasse muito cabreiro com isso”, relata o neto de Tenório.

“Na minha casa, quando tinha mulheres no ambiente, as armas eram todas guardadas. Ninguém mostrava para elas. Não vejo problema algum. É necessário, é direito de todos terem uma arma em casa. E cada um vai responder por suas atitudes, caso haja algum episódio (de violência). Cansei de ver meu avô tirando cigarro da boca das pessoas com tiro”, diz o neto de Tenório, deixando claro a mitificação em torno da figura do avô, conhecido também como “Velho”.

Fabio é generoso ao falar do avô, a quem define como um “benfeitor”. Alguém de personalidade forte – tanto que foi amado e odiado pela esquerda e pela direita, a depender do contexto político -, e que fazia o bem.

“Eu entro em várias comunidades na Baixada e não tem uma pessoa ou descendente de alguém que não tenha sido ajudado pelo Velho. Que não se beneficiou de algo. Na minha casa não tinha horário: três, quatro, cinco da manhã batiam pessoas na porta pedindo alguma ajuda a ele. Desde ambulância até ajuda jurídica em função do filho de alguém ter sido preso. Ele foi um líder que optou por isso. Não precisava ter ficado aqui porque dinheiro ele tinha. Podia estar morando nos EUA, no Chile, mas ficou aqui”, explica.

O neto de Tenório também lembra uma passagem do avô que demonstra o comportamento ambivalente, que muitos resumiam chamando-o de polêmico: se por um lado vangloriava-se de ser incorruptível, de outro tinha um jeito muito próprio de resolver as coisas. Fábio contou que um deputado, certa vez, precisava da assinatura de Tenório para construção de uma obra “para dar credibilidade e agilidade ao pedido”. Ao insinuar que o “Velho” poderia lucrar com a barganha, Tenório olhou diretamente nos olhos e deu-lhe uma bofetada no rosto: “Saia da minha casa agora ou morre”.

Tenório ao longo da vida transitou em campos opostos. Na Era Vargas, denunciou arbitrariedades de Getúlio o chamando de “ditador”. Anos mais tarde, no período da ditadura de 1964, por exemplo, foi perseguido e teve os direitos cassados pelos militares e se uniu a Brizola no período de redemocratização do país. Ao mesmo tempo, adotava um discurso belicoso e por vezes extremista que flertava com alas mais conservadoras da política.

Se por um acaso estivesse vivo, não é difícil pensar que Tenório estaria alinhado à “bancada da bala”. Sua paixão por armas fazia com que apoiadores sempre o presenteasse com armas e munições. “Quem o desafiasse, ganhava a promessa de ser morto. E morria”, diz Fabio, confirmando a fama do avô e voltando a defender o porte de armas do atual governo de Jair Bolsonaro sob o argumento de livre arbítrio e direito à defesa individual da família. “Vou deixar drogado estuprar minha filha? Não vou mesmo”, diz.

Entre um cigarro e outro, o neto do Homem da Capa Preta, que recebeu a reportagem da Ponte em seu gabinete, faz uma longa pausa e parece até esboçar alguma nostalgia. “Ele foi mito em todos os sentidos, mas tenho algumas frustrações. Eu tento, há vários governos, colocar uma rua em Caxias com o nome de Tenório. Quando Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo, ele fez a Avenida Deputado Tenório Cavalcanti. O governador Miguel Arraes, de Pernambuco, fez uma avenida Deputado Tenório Cavalcanti. Em Alagoas, tem museu, praça e rua. Aqui, não tem um beco. Que é o lugar onde ele viveu”, lamenta.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras