“Rolezinho”: diálogo com ideias de Antonio Candido

Direito à fantasia, equilíbiro social e desigualdade. Alguns dos temas estudados pelo mestre ajudariam a compreender novo fenômeno das periferias

Publicado 08/02/2014 às 13:34

Direito à fantasia, equilíbrio social e desigualdade. Como alguns dos temas estudados pelo mestre ajudariam a compreender novo fenômeno das periferias

Por Max Gimenes

O tema do momento são os “rolezinhos”, idas em grupo de jovens da periferia aos shopping centers para se divertir. Todos os dias, novas entrevistas ou artigos pipocam na internet com a opinião de todo tipo de “especialista”. Para não falarmos dos nem sempre muito animadores comentários de internautas comuns em portais de notícia e em redes sociais.

Em meio à enxurrada renovada diariamente de informações e opiniões inéditas, inescapável nestes nossos tempos de domínio da internet, um abrigo tranquilo e fecundo para pensar de modo mais aprofundado os assuntos do momento talvez esteja off-line: mais precisamente, no seio das reflexões de velhos intérpretes do Brasil, que em vez do tratamento de informações fragmentadas e imediatas pensavam a realidade brasileira como um todo e mais a frio, o que lhes permitia atar pontas nem sempre perceptivelmente ligadas de um desenvolvimento histórico atípico como o nosso.

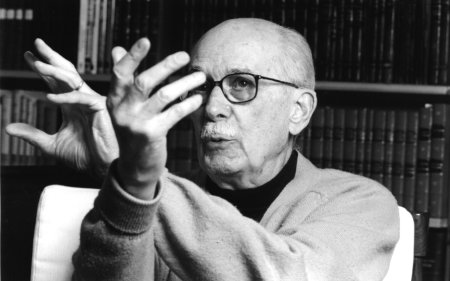

Com isso em mente, e com base em textos de autoria de um desses intérpretes “clássicos”, ocorreu-me a ideia de arriscar – sempre muito respeitosamente e admitindo de antemão a hipótese de equívoco e insuficiência – o que o sociólogo e crítico literário Antonio Candido, hoje com 95 anos, teria a dizer sobre o assunto.

Em relação a isso, uma coisa é certa: ele encararia o tema como fenômeno cultural e o abordaria no registro dos direitos humanos, na linha do que fez a respeito da literatura numa conferência ministrada em 1988 (“O direito à literatura”, publicada no livro Vários escritos). Nela, entendendo a literatura de modo amplo (“todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”), Candido postula que, por se tratar de necessidade observada em todos os indivíduos e sociedades (apesar das diferenças de manifestação), sua satisfação deveria ser encarada como direito humano, a ser fixada de acordo com as condições objetivas de cada cultura. E o que os “rolezinhos” têm a ver com isso? Muita coisa, posto que, além de lazer, são manifestações culturais que trazem em seu bojo criações da ordem da fantasia, das quais todos temos necessidade de fruir, cada um escolhendo para tanto aquelas que lhe são mais acessíveis e parecem mais lhe dizer respeito.

No entendimento de Candido, a concepção dos direitos humanos implica a distinção entre bens compressíveis e incompressíveis, pois depende daquilo que classificamos como bens incompressíveis, isto é, que não podem ser negados a ninguém. Obviamente, a fixação da fronteira entre ambas as classificações não acontece por si só, mas através de permanente embate político entre diferentes visões de mundo. Para aqueles que, como nosso autor, prezam por valores humanistas e de justiça social, o pressuposto a ser adotado é claro: “reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo” – como, em nossa cultura, frequentar espaços de uso coletivo (o shopping, por exemplo), consumir, divertir-se.

Acontece que entre um tal pressuposto e a nossa sociedade existe contradição. A marca de nossa cultura é a instigação ao consumismo e à acumulação sem limites. Dito de outra maneira, o consumo não visa satisfazer necessidades determinadas, pois a necessidade abstrata se tornou o próprio consumo. Com isso, fica difícil manter o equilíbrio social, pois não é cabível concretamente considerar indispensável para o próximo algo ilimitado, até por uma elementar questão de sobrevivência (equivaleria a uma regressão ao chamado “estado de natureza”). A acumulação sem limites implica poder apropriar-se do que, em tese, deveria servir para a satisfação de necessidades do outro, o que significa que as necessidades criadas por nossa cultura não podem na prática ser satisfeitas em todas as camadas sociais. O consumo e a acumulação ilimitados só podem existir enquanto privilégios de uma minoria, a qual, por essa condição privilegiada, opõe-se às demais, exploradas, controlando-as quer pela força, quer pelas ideias. É esse o conflito lógico de interesses armado por nossa sociedade, a tal da “luta de classes” – que não precisa ser, para existir, um conflito aberto e do qual as partes tenham consciência.

A realização individual, levando adiante o raciocínio proposto por Candido, significa participar plenamente da sociedade à qual se pertença, podendo-se satisfazer razoavelmente as necessidades tanto materiais como simbólicas que ela propõe como possíveis e desejáveis. Como vimos, a capacidade generalizada de consumir tudo aquilo que é propagandeado como disponível a todos não é factível, e o mal-estar gerado por essa frustração contamina as manifestações culturais das camadas mais atingidas por esse desfavorecimento. Na periferia de São Paulo, esse mal-estar parece estar na gênese desse novo estilo “ostentação”, tão presente na moda e na música adotada e apreciada por esses jovens.

Está certo quem diz que eles, ao menos até agora, só têm buscado “se divertir” com seus rolês. Erra, porém, quem adota a postura anti-intelectualista implicada em negar toda e qualquer tentativa de teorização a respeito. Sem teoria não há interpretação de fenômenos, mas descrição e aceitação deles como parecem ser e como se fosse natural serem do modo como nos aparecem – um notório desperdício para uma espécie dotada de algo a que comumente nos referimos como “razão”. A pertinência de cada teoria aventada, aí sim, pode e deve ser avaliada caso a caso. Aqui nos interessa testar uma leitura do fenômeno baseada nas ideias de Candido, para ver se estas contribuem para sua interpretação.

Seguindo com nosso autor, é possível entender as criações culturais em geral como tentativas de organização do caos da experiência, o que, de quebra, lança também as bases do ideal de si a ser perseguido e eventualmente realizado por cada um. É por meio das criações culturais, afinal, que testamos hipóteses de como a vida, social ou individual, poderia ser, e vemos se funcionam. E também as comparamos com a realidade vivida. É isso o que faz, por exemplo, o “funk ostentação”, ao propor, para quem não sabe o que é isso, a hipótese de uma vida de consumo extravagante. Tal fenômeno musical é contraditório, e evidentemente há ressalvas estéticas a serem feitas. Uma delas é que a forma assumida pela figuração desse mal-estar não parece em si refutar, de nenhuma maneira, a hipótese que apresenta, reproduzindo com isso a ideologia dominante, segundo a qual o acesso universal ao consumo ilimitado é factível e livre de condicionantes sociais. Nessa medida, então, funcionaria como ideologia a favor da manutenção do atual estado de coisas, como falsificação da realidade, e não como algo revelador de sua essência.

Para quem acompanha o ponto de vista de Candido, os “rolezinhos” parecem então inscrever-se, na ordem social vigente, no âmbito dos direitos. As ações dos administradores de shopping, da Justiça e da Polícia Militar, ao tentar proibi-los, podem mostrar a esses jovens da periferia aquilo que as criações culturais como o “funk ostentação” não parecem até agora ter dado conta de fazer: que eles não são tão bem-vindos quanto imaginam no mundo do consumo, cujo “templo”, não à toa escolhido por eles como locus de diversão, são os shopping centers. Isso pode abrir caminho à politização do conflito e a uma eventual ação coletiva de questionamento, o que é razão de temor por uns e de aposta para outros, a depender da visão de mundo. E no debate público todos tentam, evidentemente, influenciar o rumo do fenômeno e seus desdobramentos no sentido daquilo que lhes convém.

Interessante notar que, ao não se resolver bem internamente às criações culturais lastreadas no estilo “ostentação”, a contradição já apontada entre o sistema sócio-econômico e os desejos dessa juventude periférica é devolvida para a realidade na forma de cobrança real desses jovens por participação quase ilimitada no consumo, o que pode desencadear choques e movimentos interessantes. Excelente exemplo de entrelaçamento de manifestações culturais e conflitos sociais. Aqui, porém, já estaríamos também recorrendo a um discípulo de Candido, Roberto Schwarz, o que talvez seja sinal de que, ao menos por ora, é melhor ficarmos por aqui.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Adorei o texto, sobretudo a coragem e a lucidez do autor. Uma vez, em visita à casa da música, aí da Lagoa do Abaeté/Salvador, perguntei pelos direitos autorais que os donos dos super trios estariam pagando às famílias de Dodô e de Osmar, os verdadeiros inventores do Trio. Não me lembro mais a resposta que recebi. Também perguntei se o Raimundo Sodré(da Massa) e seus parceiros mais o Chico Evangelista(de Rastapé) também estariam recebendo royaltis por serem, na minha modestíssima opinião, os precursores de um tal Axé, com tal qualidade que venceram ou fizeram muito sucesso no último grande festival nacional de música que se tem notícia. Também não me lembro a resposta que recebi. A verdade é que textos e ou questões que demonstram alguma lucidez, nesse nosso Brasil atual têm encontrado espaço nenhum de respeitabilidade. Por isso, parabéns e vida longa à lucidez, principalmente na literatura e nas artes. Paulo Cruz. Timóteo-MG, em 24/03/14.

Aproveito seu artigo para de Salvador, mandar um recado:

Rolezinho e Carnaval Baiano

Pergunto-me como nós povo baiano permitimos sem reação eficaz que empresas de entretenimento ocupassem espaços públicos de Salvador – ruas, avenidas e praças – conduzindo caminhões gigantescos e absolutamente incompatíveis com as urbes de qualquer latitude, equipados com potentíssimos sistemas eletrônicos de som, emissores de um ruído tosco que por conta do empobrecimento cultural universal, intrinsicamente neoliberal, é chamado de música, até adjetivada de axé, pagode, arrocha, mas que ao cabo e fim abafa sons ambientais e profana a alma dos entes ouvintes destinados a compartilhar o mesmo espaço que o ávido público pagante, esses que fantasiados de nada, vestidos de camisetas sintéticas coloridas e estampadas sem critério estético nenhum, compradas a peso de ouro, se extasiam circulando no entorno das geringonças sonoras, ladras do nome de uma manifestação carnavalesca autêntica e legítima, espontaneamente criada nos anos cinquenta por músicos munidos de um instrumento de cordas eletrificado – recentemente alcunhado guitarra baiana – e trepados em um calhambeque autointitulado trio.

No carnaval baiano, os atuais trios falsários, propriedades de corporações ramificadas em vários setores da economia, inclusive educação, trafegam por uma zona urbana pública, denominada circuito, com suporte ostensivo e direto dos três poderes – mormente o executivo municipal – constitucionalmente responsáveis pelo inverso: preservar ao público a sua coisa, a coisa pública, a res pública. A república é finalizada com o aval do Estado erigido para preservá-la.

Inexiste hoje a genuína manifestação cultural carnavalesca, aqueles poucos dias em que o povo se expressava livremente no espaço público, irrigado pela irreverência, pelo criativo, pelo sensual, pelo desapego, pelo humor. Não há mais nada de popular na celebração do carnaval baiano, excluindo-se as cordas e caixas de isopor.

As gentes que por razões que desconheço moram no entorno dos tais circuitos, de três uma, ou assimilam o cortejo por aderir suas características ou prostram-se resignados ou se deslocam alhures. Outras gentes – muito mais gente – que se sustentam de festanças massivas, mercando comes e bebes de fácil manipulação e transbordo, se infiltram legal ou ilegalmente na periferia do evento espetaculoso, ganhando sabe-se lá a que risco existencial, uns trocados. Destituídos de acesso ao lazer privatizado, pago em cartão de crédito, muitos se engalfinham tropicando nas calçadas em meio ao desnível existente entre os concretos das edificações e a barreira imposta pelas cordas que se movem em todas as direções e um único sentido, o final do circuito, leito do arco-íris, o pote de ouro.

Os privatizados que desfrutam da festa da desigualdade, seja na diversão seja no lucro, muito bem protegidos pelo Estado que é público, não são necessariamente baianos. Festivas vêm de todos os estados. Gaúchos, paraibanos, piauienses, goianos, enfim, brasileiros de diversas siglas federativas desembarcam por aqui. Majoritariamente sudestinos, particularmente a elite paulistana, mineira e carioca. Com cartão ilimitado desfrutam esses passantes do que procuram sem limites oficiosos e com conivência das autoridades locais as restrições oficiais. Infestam os

espaços públicos através de empresas denominadas de blocos, ventres alegóricos protegidos por uma corda umbilical. Os A e B que não suportam os D e E vêm a Bahia ocupar o espaço público como se privado fosse, escorados pelos alcunhados cordeiros, miseravelmente remunerados para proteger do povo, no espaço público, os cidadãos privatizados. E o policiamento dá costas aos encordoados para mirar e bater firme nos do entorno, nos não pagantes, nos desblocados. A gente simples da Bahia que num dia pretérito migrou rumo ao sul-sudeste em busca de melhores anos e participou com suas habilidades e competências para a edificação do gigantismo das metrópoles sulistas e da megalópole tupiniquim. Gente que teve filhos. E os filhos dessa gente baiana e nordestina, chamada por lá de paraíbas, baianos e afins, saturados da exclusão ao apelo consumista – o máster apelo existencial neoliberal – resolvem dar um passeio coletivo pelos paraísos do consumo, centros de comércio, shoppings centers, e como público ocupar esses espaços mercantis. Consumir um copo de guaraná de 200 ml já é consumo. Mas esses jovens supostamente desidentificados não puderam consumir sequer uma goma de mascar, pois ao definir o ponto de encontro JK Iguatemi foram barrados por uma liminar do judiciário estadual paulistano sob a alegação de correspondências digitais inconfidentes e articulação feicebuquiana insurgente. O judiciário paulistano criminalizou a periferia por fazer exatamente aquilo que os A e B estão a fazer neste instante, se organizando e marcando pontos de encontro em Salvador, BA, para circular no circuito momesco, se mover no entorno do caminhão de barulhos e dividendos. Os privatizados de qualquer naturalidade se apropriam do espaço público baiano, enquanto o público juvenil periférico, paulista/nordestino/desnaturado/afro-indígena-descendente/inclassificável, com pouco dinheiro no bolso, não pode sequer aproximar-se das catedrais do consumo, mesmo que apenas para paquerar e brincar de afrontar, que é a insígnia mais autêntica da juventude. Se ousarem correm o risco de prisão com possibilidade de indulto desde que paguem compulsoriamente, sabe-se lá como, uma multa de dez mil reais. Óbvio, se tivessem essa grana toda estariam no Havaí ou na USP. Mas não têm. E por isso marcam seus rolezinhos. Juntos se sentem energizados para desafiar as leis de mercado e os padrões de estética étnica e plástica normatizadas pelo poder econômico e midiático. Detonando a assepsia social, os rolezeiros produzem uma identidade: a pele sem grife, o corte da juba, o cheiro exalado, o movimento corporal, o coletivo ambulante, as gírias tribais, a afinidade com cordeiros de trios e seguranças de shoppings. São signos que o judiciário manipulou para estabelecer um critério indizível de identificação dos perigosos e assustadores foras da lei, esses jovens rolezeiros, parte substancialmente autêntica da juventude brasileira.

E ainda há quem diga que não há luta de classes!

Renato Santos

Professor e História

Autor: História na Contemporaneidade, EDUFBA

Muito interessante esse artigo!

Isso nos leva a considerar e confirmar que de fato as pessoas(principalmente as da periferia) buscam dia apos dia um lugar nessa sociedade tão excludente e competitiva.

O “rolezinho” não é nada mais nada menos que uma conquista, uma forma de mostrar à sociedade as diferentes culturas, os diferentes gostos.. que há em todos os cantos do país!!!

obrigada

Luiza Yara

caro nelson,

o “ilimitado” do trecho reproduzido por você não está relacionado à questão dos bens, mas à das necessidades a serem satisfeitas (a outra ponta, por assim dizer). por isso, o emprego do termo está correto, é “ilimitado” mesmo. de qualquer modo, agradeço a leitura e a observação.

um abraço,

max

cara isabelle,

fico contente que tenha gostado do artigo e desejo sucesso no desenvolvimento de seu projeto de dança. sobre a discussão específica do trecho apontado por você, eu indicaria a leitura de dois textos: um deles é o próprio “o direito à literatura”, citado no artigo; o outro, “a literatura e a formação do homem”, presente num livro chamado “textos de intervenção”. espero que ajudem. qualquer dúvida, estamos aí.

um abraço,

max

“não é cabível concretamente considerar indispensável para o próximo algo ilimitado”

no meu entender e creio que mais coerente com o pensamento exposto aqui, creio que a palavra mais adequada seria “limitado” e não “i-limitado”. Pois é por serem limitados os bens que a posse injusta deles provoca o desequilibrio economico e social.

abraço!

bom dia!

li o seu artigo rolezinho: dálogo com idéias de antonio candido. Gostei muito!

estou desenvolvendo um projeto de dança com um grupo de pesquisa em dança contemporânea. em seu artigo vc comenta o seguinte “Seguindo com nosso autor, é possível entender as criações culturais em geral como tentativas de organização do caos da experiência, o que, de quebra, lança também as bases do ideal de si a ser perseguido e eventualmente realizado por cada um. É por meio das criações culturais, afinal, que testamos hipóteses de como a vida, social ou individual, poderia ser, e vemos se funcionam. E também as comparamos com a realidade vivida. …” . vc poderia me indicar em que texto ou em que livro de antonio candido eu poderia encontrar mais sobre este assunto.

obrigada!

Isabelle benard