Reexame das fronteiras do capital

Estamos migrando para um tecnofeudalismo, ou seguimos mergulhados nas velhas lógicas capitalistas? Economista francês argumenta: é preciso estar atento às mutações do sistema – e isso em nada amortece nossa crítica a ele

Publicado 27/01/2023 às 19:06 - Atualizado 27/01/2023 às 19:07

Leia também, nesta série:

> “Uma crítica da razão tecno-feudal”, de Evgeni Morozov, publicado na sequência

> “Sistema econômico: Igual ao que sempre foi?”, de Jodi Dean

O filósofo e matemático Blaise Pascal recomendava crer em Deus por razões pragmáticas e lógicas. Alguém que aposta em sua existência e acerta, ganha tudo, pensava ele. E quem aposta e perde, está lascado. Logo, melhor acreditar… Já o economista marxista Cédric Durand sugere considerar a hipótese de que estamos transitando para um tecnofeudalismo por necessidade política. Se estivermos errados, diz ele, nada perderemos, e poderemos voltar a recorrer à crítica anticapitalista de Marx tal como este a formulou. Mas se estivermos certos – ou seja, se a regressão tecnofeudal for uma realidade – tudo ganhamos, pois teremos criado um novo instrumental teórico para compreender o sistema que surge.

Blague à parte, a linha de raciocínio de Durand pode ser resumida mais ou mesmo assim:

1. O feudalismo consiste em pequena produção individual (portanto, com baixo nível das forças produtivas) e num sistema de captura da riqueza assegurado por constrangimento extraeconômico (o senhor extrai a riqueza dos vassalos diretamente, graças a seu poder, e não ao mais-valor gerando indiretamente no processo produtivo).

2. As novas tecnologias, evidentemente, não conduzem à pequena produção individual – muito ao contrário: o trabalho nunca foi tão coletivizado.

3. No entanto, esta socialização “assume caráter regressivo”. Como previu Étienne Balibar, ela mercantiliza pouco a pouco todos os aspectos da vida social, ao ponto em que cada ato (inclusive a passividade e mesmo a morte) tende a ser vivido na forma de mercadoria.

As plataformas sociais produziram este grau máximo de alienação. Nelas, sequer trocamos mercadorias por dinheiro. Nos as alimentamos com nosso trabalho, e oferecemos nossos dados a uma megacorporação que os converterá em publicidade dirigida particularmente a nós – sem que tenhamos a mínima autonomia na definição desta escolha.

E as corporações que mantêm as plataformas controlam, monopolisticamente, os meios simbólicos (a chance de estar onde todo mundo está0 e materiais (os centros de processamento, o espaço na nuvem, os milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica, o uso da banda) indispensáveis para estar na rede – ou seja, para participar da vida social contemporânea. As corporações permitem que novos agentes entrem em seus domínios, apenas para contar com um volume cada vez maior de dados a processar (veja o caso das grandes redes de varejo e seus “marketplaces”). Se investem pesado em tecnologia, não é principalmente para oferecer inovações úteis – mas para manter seu lugar de domínio na rede e evitar que rivais as desloquem do posto.

É por tudo isso, conclui Durand, que as novas tecnologias não estão ampliando a produtividade do trabalho, ou multiplicando as ocupaçẽso e as rendas. Elas, ao cotnrário, contribuem para o grande desaproveitamento do trabalho; e para que o 0,1% mais rico tenha elevado sua participação na riqueza social de 10,8% (em 1998) para 19,4% (em 2020). Os dados refrem-se aos EUA, mas serão semelhantes em quase todo o Ocidente.

Esta é a imagem do Tecnofeudalismo, sintetiza Durand. Sem recuar um milímetro da crítica e da construção teórica de Marx, é preciso compreendê-la e criar novas ferramentas políticas para enfrentá-la, pensa o economista. (Antonio Martins)

Evgeny Morozov forneceu uma crítica salutar das propostas recentes para conceituar as relações sociais da economia digital – os usuários da web estão supostamente presos como servos aos domínios inescapáveis dos barões da tecnologia – por analogia com os da era feudal. A sua “Crítica da Razão Tecno-feudal” oferece uma revisão sistemática do uso do termo feudal na teoria econômica contemporânea. Trata-se, para ele, de um pântano discursivo no qual, ele acusa, “a esquerda tem dificuldade em se diferenciar da direita” – de neoliberais como Glen Weyl e Eric Posner, assim como de neo-reacionários como Curtis Yarvin e do anti-ativista (anti-wokite) Joel Kostin. Esses autores articulam a mesma crítica “neo-” ou “tecno-feudal” tal como o fazem Yanis Varoufakis, Mariana Mazzucato, Robert Kuttner ou Jodi Dean.

Se os pensadores radicais abraçaram o imaginário feudal como um estratagema retórico, como um meme aceitável, Morozov argumenta que isso é uma prova não de argúcia, mas de fraqueza intelectual – a coisa se passa “como se a estrutura teórica da esquerda não pudesse mais dar sentido ao capitalismo sem mobilizar a linguagem moral da corrupção e da perversão”. Ao desviar sua atenção das relações capitalistas reais para as reminiscências do feudalismo, ela corre o risco de deixar sua presa real para perseguir uma sombra, desviando-se de seu ângulo de ataque mais original e eficaz que se remete às relações socioeconômicas de exploração – ou seja, ao seu sofisticado aparato político teórico anticapitalista.1

Ao definir os termos – o que faz do “capitalismo” capitalismo e do “feudalismo” feudalismo – Morozov remonta aos debates da década de 1970, em particular à crítica de Robert Brenner ao texto The Origins of the Modern World System (1974) de Immanuel Wallerstein.2

Segundo Morozov, a distinção feita por Brenner entre dois modos de produção – o primeiro deles fundado na compulsão econômica que força os capitalistas a acumular via inovação e os indivíduos sem propriedades a se tornarem trabalhadores assalariados, distingue-se da apropriação senhorial via coerção feudal – embora seja ela “elegante e consistente”, deve, no entanto, ser abandonada em favor da noção “analiticamente mais confusa” de Wallerstein, mas intuitivamente convincente, de um sistema-mundo capitalista construído sobre a transferência coercitiva do excedente da periferia para o centro.

Assim, se o capitalismo sempre dependeu de um grau de apropriação extraeconômica, não há necessidade de descrever as imposições dos gigantes digitais por meio de monopólios, ou a redistribuição ascendente da riqueza impulsionada pelo Estado, como um sistema social que não seja capitalista. Além disso, argumenta Morozov, a “big-tech” é de fato produtiva – por que mais a Alphabet e a Amazon investiriam dezenas de bilhões em P & D, o fazem para “acumular via inovação”?3

Para seu crédito, Morozov vai além da discussão das ambiguidades conceituais no novo uso do termo “feudalismo”, desafiando também o núcleo da hipótese tecno-feudal – a ideia de que “algo na natureza das redes de informação e dados empurra a economia digital na direção da lógica feudal do rentismo e da despossessão, em vez da lógica capitalista do lucro e da exploração”.

Lamentando a “falta de clareza analítica”, ele argumenta que não há necessidade de invocar o feudalismo: “o capitalismo está se movendo na mesma direção de sempre, alavancando quaisquer recursos que possa mobilizar – e quanto mais barato sejam eles, melhor”. Não é certo, afirma ele, que as tendências redistributivas ascendentes de hoje vencerão as produtivas. Mas isso não é razão para acreditar que o tecno-capitalismo seja “um regime mais agradável, mais aconchegante e mais progressista” do que o suposto tecno-feudalismo. Ao contrário, conclui Morozov: “invocando em vão o último, corremos o risco de branquear a reputação do primeiro”.4

Riscos da inovação teórica

Estes são pontos reveladores. Se Morozov está certo de que as tendências produtivas da economia digital podem vencer as suas tendências redistributivas ascendentes, então a crítica de sua dinâmica predatória que desenvolvi em Technoféodalisme não seria mais eficaz do que o assalto de Dom Quixote aos moinhos de vento.5 Pior ainda, ao escolher a luta errada, tal crítica não seria mais qualificada para denunciar o capitalismo – tal como normalmente funciona – na era digital.

Esta, de fato, seria uma eventualidade preocupante. Antes de passar para o cerne da discussão, um ponto lógico preliminar deve ser apresentado a esse respeito. Uma tentativa de se engajar criticamente com o que é percebido como uma transformação no modo de produção não necessariamente invalida a crítica mais antiga sobre o modo como está constituído.

A crítica do setor digital levada a efeito sob a denominação de “tecno-feudalismo” é totalmente compatível com as análises da globalização e da financeirização como dinâmicas simultaneamente operativas. Não se deve ter medo de pensar outra vez nesses novos desenvolvimentos; não há razão para que a exploração teórica da dinâmica específica da economia digital resulte num branqueamento do capitalismo ou mesmo um entusiasmar-se com as virtudes produtivas da competição.

É importante ressaltar que isso é verdade quer a hipótese tecno-feudal seja comprovada ou não como correta. Se estiver errada, ou se a dinâmica predatória do setor digital for apenas incipiente ou ainda não efetiva, a crítica anticapitalista marxista moderna existente mantém sua validade como um desafio ao estado atual do mundo.

Se, por outro lado, está ocorrendo uma mutação qualitativa do capitalismo, que modifica as leis de movimento do sistema socioeconômico com características que lembram o feudalismo, esse novo aparato conceitual nos permitirá apreender e combater as formas emergentes de dominação social. Nenhum dos cenários exige elogios nostálgicos ao “bom e velho capitalismo” do passado. Tal como na aposta de Pascal, “se ganhar, você ganha tudo; se perder, você não perde nada”.

Ao contrário da existência de Deus, no entanto, as características de um modo de produção podem ser investigadas teórica e empiricamente por meios racionais. Como Morozov enfatiza com razão, qualquer investigação que visa as fronteiras do capitalismo, passadas ou futuras, deve começar abordando um problema de definição.

Proponho ir além de uma simples dicotomia entre uma definição estreita e brenneriana do capitalismo, onde as relações de propriedade põem em movimento as relações de produção, e uma visão braudeliana predominantemente comercial que o vê como um sistema de troca “infinitamente adaptável”, mas sempre orientado para a acumulação. Enquanto a elasticidade do último lhe permite maior flexibilidade para explicar as variações histórico-geográficas do capitalismo e a diversidade de seus meios de acumulação de riqueza – em particular, a persistência de processos de acumulação primitiva – o primeiro compreende melhor o impulso produtivo único deste modo de produção.

Essa polaridade é útil para esclarecer que não se trata de uma “re-feudalização”. Os sintomas do que venho chamando de “tecno-feudalismo” – reconhecendo, é claro, que o isomorfismo com a Europa medieval e o Japão é distante e incompleto – implicam um impasse produtivo no nível do sistema-mundo. Eis que os retornos sobre o capital não podem mais ser obtidos por meio da produção de mercadorias básicas, mas requerem intervenção política – garantia do poder de monopólio, subscrição de financeirização especulativa e assim por diante.

Esse impasse que afeta todo o sistema do capital é totalmente diferente dos casos mais antigos em que as finanças se retiraram da produção doméstica para investir em centros capitalistas mais dinâmicos em outros lugares, tal como foi o caso da República Holandesa nos primeiros anos do capitalismo, por exemplo – ou, de fato, da Grã-Bretanha imperial.

A República Holandesa desfrutou de uma Idade de Ouro de prosperidade no século XVII, mas sua estrutura econômica avançada não se tornou uma plataforma de lançamento de uma revolução industrial; não houve, ademais qualquer “re-feudalização” ou mesmo restauração das relações de apropriação senhorial da terra.6

Uma explicação deve dar conta tanto de sua expansão capitalista no início da era moderna quanto de seu bloqueio posterior em nível nacional. Sobre o primeiro ponto, parece claro que a transformação a priori na esfera da produção foi um fator crucial no florescimento mercantil dos Países Baixos.7 Mais tarde, porém, a predominância das finanças – juntamente com a persistência de barreiras protecionistas em nível local – tornou-se um sério obstáculo ao desenvolvimento capitalista nacional. Em vez disso, perpetuou uma aristocracia endinheirada, bem integrada nos circuitos internacionais, que contribuiu e se beneficiou com a transição industrial-capitalista da Inglaterra.

O ponto teórico é que, por um lado, o engajamento com a produção em um contexto competitivo vem a ser uma característica definidora do impulso expansionista do capitalismo; e, por outro, que a “re-feudalização” requer algo mais do que uma contração da produção em favor das finanças ou do comércio (cuja contrapartida é necessariamente encontrada em desenvolvimentos produtivos em outras partes do sistema-mundo).

A “re-feudalização” exige um recuo generalizado da produção como lócus da apropriação do mais-valor; não é um efeito colateral de uma aceleração do capitalismo em outros lugares. O tecno-feudalismo, para voltar ao nosso problema, sinaliza mais do que a financeirização decorrente da distribuição geográfica dos lucros pela globalização por meios digitais. Implica, mutatis mutandis, alguma reiteração positiva das relações de apropriação impostas política ou coercivamente que caracterizaram o feudalismo em seu tempo.

Socialização regressiva

Ao pedir maior clareza analítica, Morozov pede para “identificar as principais características do sistema feudal, examinando se elas podem ocorrer novamente hoje”. Em outras palavras, as características que estamos chamando de “tecno-feudais” precisam ser definidas não apenas em termos do feudalismo, mas também em termos do capitalismo do qual o primeiro emerge.

Nas sociedades de classes, um modo de produção é sempre uma combinação particular, primeiro, de um processo de trabalho – isto é, trabalhadores, autônomos ou subordinados, que usam os instrumentos de produção e transformam os objetos de trabalho; e segundo, uma relação de apropriação, significando os métodos pelos quais os não produtores capturam uma parte do excedente econômico. Os arranjos dessas relações variam de acordo com o modo de produção, o que, por sua vez, leva a distintas dinâmicas econômicas, sociais e políticas.

Nesses termos, o medievalista francês Guy Bois apreendeu o modo de produção feudal em uma única fórmula: “consiste na hegemonia da pequena produção individual (e, portanto, num nível de forças produtivas implicado por essa hegemonia), mais um sistema de impostos assegurados por constrangimentos de origem política (ou extraeconômica)”.8

Esta definição concisa permite estabelecer uma relação crítica entre o tecno-feudalismo e o feudalismo. Por um lado, as formas econômicas contemporâneas claramente não são “feudais” no sentido da primeira parte da definição de Bois: não se pode falar em pequena produção individual. Não houve no século XXI uma involução na divisão do trabalho ou uma retração na cooperação social ao nível da produção. Pelo contrário: o tecno-feudalismo é o resultado do que Ernest Mandel certa vez definiu como a “crescente socialização objetiva do trabalho”.

Ora, esta tem sido “a tendência histórica básica do desenvolvimento capitalista desde a Revolução Industrial em diante.”9 Cada minuto da nossa vida está inserido nesta teia tensa de interdependências produtivas, que nos permite comer alimentos cultivados por uns e transportados por outros; manter-se aquecido graças às usinas de energia que outros constroem e administram; para nos comunicarmos por meio de redes eletrônicas ou formulários impressos que não desempenhamos nenhum papel na manutenção — de todas as coisas sofisticadas que fazemos. A parte crescente de nossas vidas passadas online só aumenta a complexidade desses laços sociais.

Por outro lado, o cerne da hipótese tecno-feudal é que – ao contrário das esperanças de parte da esquerda – essa socialização assumiu um caráter regressivo. Essa possibilidade foi até certo ponto vislumbrada por Balibar; ele argumentou que o constante processo de mercantilização em curso cruzou sucessivos limiares, reinventando continuamente coisas como saúde, educação, conhecimento, arte, entretenimento, cuidado, sentimentos e assim por diante na forma de “mercadorias fictícias”.

Essa mercantilização geral e abrangente consiste numa “subsunção total” que resulta em uma completa perda de identidade e de autonomia pessoal, uma vez que as lógicas e as restrições de mercado comandam cada vez mais a qualidade e a quantidade da vida humana. Tendencialmente, escreve Balibar, “nenhuma forma de vida – como agência, atividade, passividade e até mesmo a morte – pode ser vivida fora da forma de mercadoria e da forma de valor que é, de fato, um momento no processo de valorização do capital”.10

A tese de Balibar capta com precisão o potencial regressivo da socialização contemporânea. A sua ênfase na mercantilização, no entanto, leva à negligência de outras formas de socialização – acima de tudo, a forma como a digitalização alterou a qualidade da transação e da coordenação. Embora as atividades digitais flutuem em um oceano de dinheiro, elas não são mercantilizadas da maneira tradicional. A maioria dos serviços oferecidos pelo Google ou Facebook só são mercantilizados em um nível secundário, por meio da venda de publicidade para empresas que desejam acessar seus usuários.

Ao invés de entender as atividades digitais como se fossem governadas por uma lógica de consumo, devemos vê-las como determinadas, em primeiro nível, por uma lógica de acesso, cujo correlato é o grau de inserção dentro de um circuito fechado algorítmico de propriedade privada. As plataformas digitais são ecossistemas; sua função é manipular as interações sociais com base nos padrões de comportamento entre pessoas não relacionadas entre si que detectam algoritmicamente.

O produto – informar ou orientar o usuário – e o insumo – a informação que o usuário fornece – são indistinguíveis. Isso se aplica não apenas no caso de alguém inserir um termo de pesquisa na plataforma, ou usar um seu serviço de navegação, mas também, digamos, um fornecedor cujo estoque de mercadorias é inserido como entrada no sistema de informações do Walmart – cuja lista de pedidos estará determinada pelos dados que lá são postos.

Quanto mais ampla for a rede de usuários, mais eficaz será o serviço prestado. Isso incentiva o provedor de serviços digitais a oferecer uma plataforma aberta que os usuários podem acessar gratuitamente, mas também bem atraente, para chamar a atenção do maior número de pessoas possível. Isso resulta em uma dinâmica de escala acelerada, fortalecendo a posição do provedor; o mecanismo de busca dominante também é o de melhor desempenho, devido ao seu próprio domínio.

Pela mesma lógica, Amazon e Walmart permitem que uma longa cauda de terceiros venda produtos em suas plataformas; isso os beneficia tanto diretamente – pois, assim, obtêm volumes de vendas mais altos, devido a uma base de clientes maior – quanto indiretamente, já que isso permite que eles coletem mais dados e expandam seus recursos algorítmicos.

Enquanto o valor dos dados deriva em parte de economias de escala – ou seja, do grande volume de informações coletadas – ele é realizado por meio da “capacidade de processá-los, analisá-los e usá-los para induzir o comportamento de outros eventuais”.11 Ao contrário dos bens comercializáveis, cujo valor de troca é lastreado por algum valor de uso, o negócio dos dados, antes de tudo, está baseado em controle. Isso inclui a capacidade de antecipar padrões e influenciar seu desdobramento, que novamente é uma função do escopo e da quantidade de dados coletados.

Como insumos para a coordenação algorítmica, os dados tornam as transações mais efetivas, mas ao mesmo tempo mais tendenciosas, já que operam por critérios amplamente ocultos incorporados na arquitetura das plataformas digitais. A implicação disso é direta. Se o resultado final é um efetivo monopólio intelectual das “big-tech” dos meios de coordenação socioeconômica, então devemos conceituar a renda que eles obtêm de sua posição dominante como uma taxa ou como um imposto sobre a atividade do usuário. Como forma de renda, isso está muito mais próximo de um pedágio rodoviário, ou do que Guy Bois chamou de “taxa senhorial”, do que de um pagamento de contrapartida em um mercado de trocas.

É verdade que há uma vulnerabilidade nesse modelo “rentista”. Quem vive da expansão viral perecerá pela expansão viral. Quem se lembra agora do My Space, a rede social pioneira, o site mais visitado dos Estados Unidos, em 2006, antes de ser marginalizado pela ascensão do Facebook? Os serviços digitais são mercados contestáveis em que os padrões de inovação schumpeterianos alimentam o processo de destruição criativa, o que força o titular ou incumbente a investir e inovar para enfrentar essas ameaças competitivas.

É a isso que Morozov está se referindo quando pergunta: “Se os gigantes da tecnologia realmente são rentistas preguiçosos que estão roubando todo mundo, explorando direitos de propriedade intelectual e efeitos de rede – por que eles investem tanto dinheiro no que só pode ser descrito como um processo de produção? De algum tipo de produção, certamente.” Ora, é difícil – aliás, reconhecidamente – compreender as especificidades das rendas derivadas do monopólio intelectual na era digital.

Afinal, estamos falando dos setores mais dinâmicos e inovadores da economia do século XXI. Muitas das principais empresas do setor de tecnologia eram startups há algumas décadas; sua ascensão ao ápice do capitalismo é o resultado de um investimento sustentado tanto em P & D quanto em infraestrutura física. Alguns, como Amazon ou Uber, só recentemente conseguiram obter lucros.

Morozov está certo em levar em consideração essas características produtivas – ou quase produtivas – da economia digital. Mas eles não são motivo para ignorar as relações emergentes cuja rápida disseminação está criando um novo cenário socioeconômico. Estamos diante de um mecanismo de causação cumulativa, sob o qual pretensos monopolistas intelectuais investem e inovam para acumular ativos intangíveis que geram formas de controle social. Como observa um estudo recente, a expansão sistemática de seu monopólio de conhecimento concede a essas empresas uma fonte potencialmente ilimitada de poder que pode levar a uma troca de mercado desigual ou simétrica.12

A coleta de dados é uma dimensão chave desse processo; e embora, como foi visto, o grande volume de dados não seja o único critério, a escala representa uma barreira quase intransponível à entrada de empresas menores, especialmente quando os ativos intangíveis são complementados por ativos tangíveis maciços. Se o monopólio intelectual visa afirmar o controle por meio da manipulação de intangíveis, isso está longe de ser um processo imaterial.

Proteger a infraestrutura física relevante é uma pré-condição para a hegemonia sobre o conhecimento. A computação em nuvem – o atual santo dos santos para a monopolização intelectual – requer vastos estoques de dados empilhados com poderosos processadores de aprendizado de máquina, bem como fileiras de discos rígidos para armazenar dados processados, assim como um milhão de quilômetros de cabos de banda larga para transportar os dados ao redor do mundo.

Curiosamente, não são os dados em si, mas as métricas do usuário – número de pessoas, graus de engajamento – que servem de base para a constituição dos ativos das grandes empresas de tecnologia dos EUA.13 Os usuários, por sua vez, são constituídos por meio de uma série de escolhas tecnológicas e sociojurídicas. Eles se tornam uma nova classe de ativos porque são a matéria-prima por meio da qual os gigantes da tecnologia criam e controlam os dados que lhes permitem gerar receitas.

A qualidade e quantidade do envolvimento dos usuários – pessoas em seus diversos papéis sociais, acessando o mundo online ou alimentando passivamente os satélites com dados do telefone em seu bolso – também dependem de uma mistura de ativos tangíveis e intangíveis. A singularidade da lucratividade no negócio de dados não está na quantidade de produtos vendidos, nem em seu mark-up, mas no espaço social sob o controle da empresa.

Consequências da longa recessão

A pergunta final de Morozov — se as dinâmicas redistributivas ascendentes do capitalismo contemporâneo serão mais determinantes do que as produtivas — toca naquele fato estilizado que impulsionou a hipótese tecno-feudal. O ceticismo de Morozov, no entanto, é surpreendente, uma vez que esta é uma das características menos contestadas das economias capitalistas avançadas.

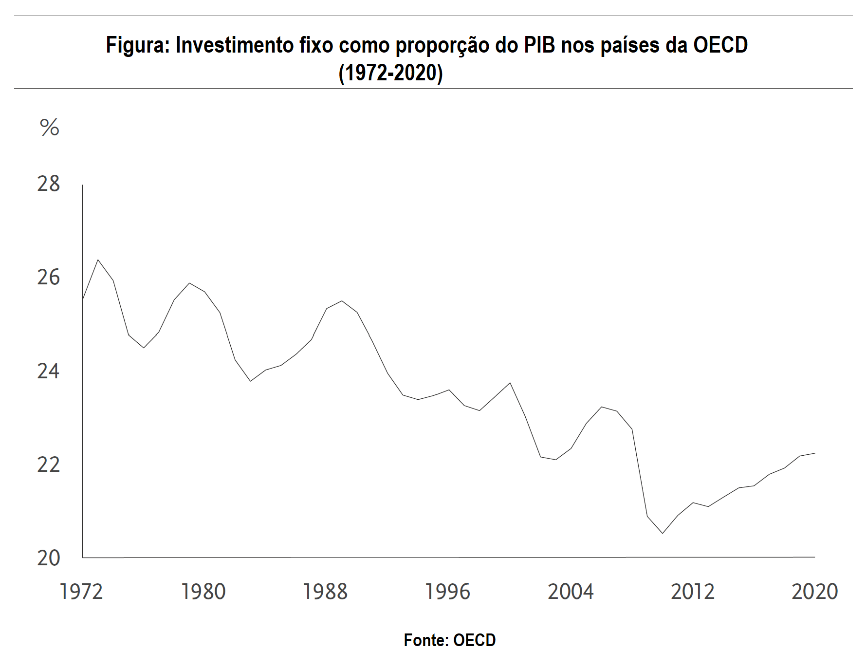

A figura abaixo apresentada mostra a tendência secular de declínio do investimento nos países da OCDE ao longo do último meio século, ilustrando a longa desaceleração do capitalismo. Essa falta de dinamismo foi acompanhada por um aumento geral das disparidades de renda. De acordo com o World Income Database, em 1980, a parcela de renda do 1% mais rico era de 10,8% na América do Norte e 8,4% na Europa Ocidental; em 2020, essas percentagens aumentaram para 19,4 e 11,8 por cento. Há também indicações de que ocorreu um declínio significativo na participação do trabalho na renda desde o início da década de 1980 na maioria dos países, correspondendo a um aumento geral na taxa de exploração que foi especialmente dramático nos EUA.14

Todas as evidências apontam para fortes tendências redistributivas ascendentes e dinâmicas produtivas concentradoras, ambas bem sombrias. A verdadeira questão é como explicar isso. Como observado acima, a hipótese tecno-feudal complementa outras explicações, incluindo globalização e financeirização. Embora ainda não tenhamos estatísticas ou metodologias adequadas para o teste rigoroso e exaustivo dos diversos mecanismos de monopólio intelectual que já foram identificados,15 outros fatores corroboram a ideia de uma mudança histórica na lógica da competição intercapitalista.

Primeiro, os lucros “convencionais” estão cada vez mais concentrados. Nos EUA, os lucros no percentil 90 subiram de 2,1 vezes os lucros médios na década de 1970 para mais de seis vezes os lucros médios em 2017, com a maior parte disso ocorrendo desde 2000.16 Segundo, quando olhamos para o total de ativos – isto é, incluindo financeiro e ativos intangíveis – essa divergência desaparece; mas longe de resolver o quebra-cabeça, isso levanta questões intrigantes.17

Por um lado, o peso crescente do capital financeiro retido como caixa sugere a falta de oportunidades de investimento. Por outro lado, o fato de que as empresas com altas taxas de lucro operacional também detêm estoques particularmente grandes de intangíveis sugere que suas estratégias de crescimento dependem cada vez mais da aquisição de empresas existentes.

Esses desenvolvimentos são consistentes com o diagnóstico de um capitalismo disfuncional, onde a centralização do capital ocorre por meio de processos de predação amplamente desconectados das atividades produtivas – a lógica da apropriação do excedente na hipótese tecno-feudal. A lucratividade sustentada do Walmart, graças à sua virada digital – apesar da diminuição do investimento – e a decisão da Amazon de expandir os serviços para terceiros, a fim de alavancar os custos fixos, ilustram essa nova dinâmica, em que o controle sobre os meios de coordenação gera receitas que tendencialmente substitui a obtenção de lucro através da produção e vendas.18

Respondendo a Morozov em “Capital and Cybernetics”, Timothy Ström avança a ideia de que o setor cibercapitalista pode ser concebido como um sistema inteiramente novo, que introduziu um novo modo de abstração; ele opera como “uma camada fina, espalhada desigualmente pelo sistema-mundo capitalista, sobrepondo padrões mais antigos de prática social”.19 Reminiscente de The Stack, conceito desenvolvido por Benjamin Bratton para compreender as complexidades sobrepostas do sistema-mundo, essa perspectiva sugere a existência de um novo terreno com novas regras de apropriação do excedente.

Tal desenvolvimento é consistente com os inquietantes fatos estilizados apresentados anteriormente sobre rentabilidade, investimento e desigualdades. Ainda vivemos em um velho sistema capitalista, muito ruim, ou em um novo sistema, ainda mais maligno? A resposta permanece empiricamente incerta, mas depende, em última análise, de uma questão de limiar. Quando a apropriação exceder a exploração capitalista, o sistema passou por uma mutação. Ou será que ela já aconteceu?

1 Evgeny Morozov, Critique of tecno-feudal reason, NLR 133/4, Janeiro-abril de 2022, pp. 90–92.

2 Robert Brenner, The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithian Marxism. NLR 104, julho-agosto de 1977.

3 Morozov, Critique of tecno-feudal reason, pp. 110-11, 118.

4 Morozov, Critique of tecno-feudal reason, pp. 125-6.

5 Ver o meu livro Technoféodalisme: critique de l’économie numérique, Paris 2020. Agradeço a oportunidade de esclarecer meus argumentos aqui; desde que o livro foi publicado, as discussões com os críticos me ajudaram a refinar as teses que sustento. Embora seus argumentos sigam caminhos diferentes, a crítica de Morozov se alinha com a de Sterenn Lebayle e Nicolas Pinsard, que também defendem que a análise do setor digital deve ser “ancorada” na lógica do modo de produção capitalista e, em particular, na sua dinâmica imperialista. Ver Lebayle e Pinsard, L’économie numérique: une involution du mode de production capitaliste? A propos de l’ouvrage Technoféodalisme. Critique del’économie numérique de Cédric Durand’, Revue de La Régulation, nº 30, 17 de maio de 2021.

6 Ver Pepijn Brandon, Marxism and the Dutch Miracle: The Dutch Republic and the Transition-Debate, Historical Materialism, vol. 19, nº 3, 2011.

7 Isso está de acordo com a posição brenneriana de que as mudanças nas relações de propriedade têm uma precedência lógica em relação ao comércio na decolagem da acumulação capitalista sustentada, embora Brandon também insista na importância da interação entre desenvolvimento rural e urbano no caso holandês.

8 Guy Bois, Crise du féodalisme: économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIV siècle au milieu du XVI siècle, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques , n. 202 ; 1976, p. 355.

9 Ernest Mandel, In defense of socialist planning. NLR nº 159, set-out 1986, p. 6.

10 Étienne Balibar , Towards a New Critique of Political Economy: From Generalized Surplus value to Total Subsumption’, em Peter Osborne , Éric Alliez e Eric-John Russell, eds, Capitalism: Concept, Idea , Image: Aspects of Marx’s Capital Today , Londres, 2019 , pp. 40–45.

11 Katharina Pistor, Rule by Data: The End of Markets? Law &Contemporary Problems, nº 83, 2020, p. 106

12 Cecilia Rikap , Capitalism, Power and Innovation: Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered , New York, 2022, pp. 26–7.

13 Kean Birch, D. T. Cochrane and Callum Ward, Data as Asset? The Measurement, Governance, and Valuation of Digital Personal Data by Big Tech, Big Data & Society, vol. 8, nº 1, 2021, p.2.

14 Engelbert Stockhammer, Determinants of the Wage Share: A Panel Analysis of Advanced and Developing Economies, British Journal of Industrial Relations, vol. 55, no. 1, 2017, pp. 3–33.

15 Cédric Durand e Cecilia Rikap, Intellectual Monopoly Capitalism—Challenge of Our Times, Social Europe, 5 de outubro de 2021; Cédric Durand e William Milberg, Intellectual Monopoly in Global Value Chains, Review of International Political Economy, vol.27, no. 2, 3 de março de 2020, pp. 404–29.

16 Leila Davis e João Paulo de Souza, Churning and Profitability in the US Corporate Sector, Metroeconomica, 2021.

17 Agradeço a Joel Rabinovich por me indicar esta referência. Entre os trabalhos anteriores que mostram a concentração de lucros, veja-se: Jason Furman e Peter Orszag, A Firm-Level Perspective on the Role of Rents in the Rise in Inequality, Toward a Just Society, Nova York 2018, pp. 19–47; The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms’, The Quarterly Journal of Economics, vol. 135, no. 2, 2020, pp.645–709.

18 Céline Baud e Cédric Durand, Making Profits by Leading Retailers in the Digital Transition: A Comparative Analysis of Carrefour, Amazon and Wal-Mart (1996–2019), Working Paper unige, nº 153880, 2021.

19 Timothy Erik Ström , Capital and Cybernetics, NLR nº 135, maio-junho de 2022, p. 30.