Manifesto para um futuro possível

Ensaio dirigido às gerações que nasceram em meio ao colapso e às que virão. O tempo do conforto ilusório acabou. É preciso escolher: a Terra contra a abstração; o Comum contra a mercadoria; a técnica para o cuidado, e não a obediência

Publicado 12/09/2025 às 19:31 - Atualizado 03/12/2025 às 22:55

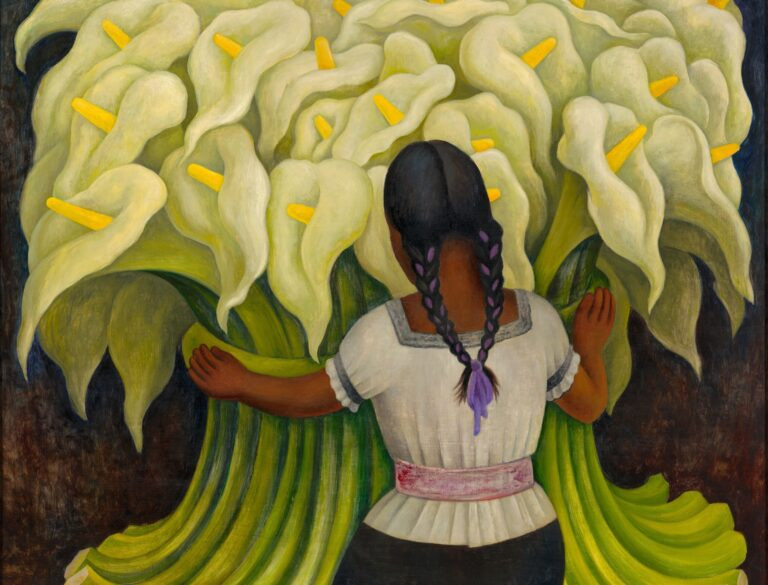

Por Reynaldo Aragon | Imagem: Diego Rivera, Menina com lírios

O Antropoceno não é apenas um marco geológico, mas a história natural da forma-valor inscrita no planeta. Na era da sociedade 4.0, onde algoritmos transformam desejo em mercadoria e a natureza é reduzida a métrica e ativo, urge um manifesto que denuncie, com sobriedade e visceralidade, a contradição entre capital e vida. Este ensaio convoca ciência, política e humanidade a romper a fenda metabólica e recolocar a técnica a serviço da emancipação — um chamado filosófico e revolucionário às próximas gerações.

O planeta como testemunho

A Terra fala em silêncio. Suas cicatrizes não são metáforas, mas inscrições materiais: florestas derrubadas como páginas rasgadas de um livro ancestral, rios contaminados que carregam no seu fluxo a memória da violência, glaciares que derretem como ampulhetas quebradas, revelando que o tempo humano ousou interferir na eternidade geológica. Cada centímetro de solo envenenado, cada ave extinta, cada partícula de plástico incrustada nas rochas é a confissão involuntária de uma civilização que transformou a vida em matéria de cálculo.

Não é preciso procurar sinais no cosmos distante: o testemunho está aqui, sob nossos pés, na composição do ar que respiramos, no calor acumulado nas cidades, na instabilidade que torna as estações imprevisíveis. O planeta inteiro tornou-se arquivo involuntário de nossas contradições. Um arquivo que não aceita ser apagado, que não se deixa manipular por algoritmos ou balanços contábeis.

Essa testemunha muda — Terra, biosfera, natureza — não acusa em tribunais, mas em tempestades, incêndios, secas e pandemias. Ela não fala a linguagem da diplomacia ou dos relatórios de sustentabilidade, mas a do colapso material. O Antropoceno é este tribunal invisível em que o réu e o juiz são a mesma espécie: nós.

E diante dessa testemunha, não há absolvição possível sem mudança radical. Não se trata de salvar a Terra como se fosse um objeto externo. Trata-se de salvar a humanidade de sua própria incapacidade de conviver com aquilo que a possibilita. O planeta sobreviverá. A questão é se nós seremos capazes de sobreviver junto a ele — e em quais condições de dignidade, justiça e liberdade.

O tempo comprimido: natureza, técnica e informação

Há três ritmos que se cruzam e colidem em nosso presente. O primeiro é o tempo da Terra, lento, elástico, carregado de memória. Solo, água, florestas e gelo mudam por acúmulos quase imperceptíveis, guardam inércias e atrasos, respondem com não linearidades. O carbono emitido hoje continuará reorganizando o clima por décadas, a água subterrânea extraída agora levará gerações para se recompor, as espécies perdidas não voltam. Esse tempo não negocia, ele conserva lembranças físicas, metaboliza o que fazemos na escala de séculos.

O segundo é o tempo da técnica. Ele é construído para ultrapassar resistências, reduzir intervalos, tornar a circulação mais rápida do que qualquer regeneração. O container padronizou oceanos, o just in time afinou fábricas, mercados financeiros operam em microssegundos, redes de entrega conectam demanda instantânea a cadeias globais de extração. A técnica faz o mundo andar depressa e, quando parece estacionar, troca o motor. Essa aceleração contínua depende de energia barata, mineração incessante e logística que transforma territórios em corredores. O custo material é empurrado para longe do olhar, mas não sai do planeta.

O terceiro é o tempo da informação. Ele promete presença contínua, converte atenção em mercadoria, impõe uma cadência que dissolve passado e futuro em um agora permanente. As plataformas reordenam prioridades por métricas, criam urgências artificiais, nivelam importância por alcance e reação. O que não cabe no instante tende a desaparecer da consciência. O que exige cuidado e demora perde espaço diante do que é clicável, quantificável, mensurável. O tempo informacional simula totalidade, mas entrega fragmentos que se sucedem sem digestão.

A experiência histórica que vivemos nasce do acoplamento desses três tempos. A técnica responde à demanda informacional por velocidade e previsibilidade, e para isso exige mais energia, mais mineração, mais infraestrutura. A informação captura desejos e os reconduz ao mercado, exigindo produtos mais rápidos, mais baratos, mais disponíveis. A Terra, que não acelera no mesmo compasso, devolve a diferença na forma de limites, atrasos, colapsos. O que os sistemas técnicos chamam de exceção, os ecossistemas chamam de consequência.

A compressão temporal possui mecanismos concretos. Os algoritmos de recomendação encurtam ciclos de atenção e consumo, deslocam a imaginação para um horizonte de gratificação imediata. A publicidade programática compra e vende instantes de percepção, e a volatilidade gerada alimenta novas rodadas de extração simbólica e material. A gestão por indicadores importa lógicas de alta frequência para a administração pública e corporativa, e decisões que deveriam respeitar a duração da natureza passam a obedecer a relatórios trimestrais e metas semanais. Ao mesmo tempo, redes elétricas, data centers e cabos submarinos exigem estabilidade absoluta e fornecimento constante, o que empurra a segurança energética para escolhas de curto prazo, muitas vezes incompatíveis com a recomposição ecológica.

Esse encurtamento do mundo opera também como invisibilização política. Quando o tempo social se cola ao tempo informacional, processos lentos e essenciais perdem voz. A recuperação de um manguezal não cabe no ciclo de tendências, a proteção de um aquífero não se traduz em engajamento imediato, a restauração de um solo exige cuidados que não rendem gráficos sedutores. O que tem valor para a vida nem sempre tem valor na métrica, e o que tem valor na métrica tende a capturar nossas escolhas. Assim, o presente é tomado por uma sucessão de urgências menores que encobrem a urgência maior.

Há ainda uma contradição íntima na promessa de fricção zero. Ao tentar eliminar atritos, a sociedade elimina mediações que sustentavam o equilíbrio. A triagem cuidadosa vira barreira, o licenciamento vira entrave, a consulta vira atraso. O que parecia obstáculo era parte do metabolismo coletivo. A fricção expulsa retorna como desastre, e o tempo supostamente ganho reaparece como tempo perdido em reparos impossíveis. A aceleração que pretendia nos libertar de limites refaz esses limites sob formas mais duras.

A técnica, tomada como neutralidade, ganha o direito de decidir cadências que são políticas. Em nome da eficiência, seleciona vencedores e perdedores, comprime o tempo de uns e estende o de outros. Quem vive de aplicativo tem o relógio apertado, quem opera plataforma controla o calendário. Comunidades que precisam de safras e cheias regulares veem seus ritmos quebrados por mercados que exigem constância sem época. Cidades que carecem de sombra, permeabilidade e vento se tornam máquinas de calor por desenho e pressa. Ao projetar infraestrutura, decidimos, mesmo sem dizer, como o futuro poderá ou não existir.

A solução não está em romantizar lentidões que perpetuam injustiças nem em glorificar acelerações indiferentes ao mundo. O que se impõe é uma recomposição teleológica do tempo. Significa subordinar a cadência técnica à duração ecológica e social, desenhar circuitos que respeitem o ciclo da água, o descanso do solo, o tempo do corpo, a maturação do conhecimento. Significa instituir direitos temporais: direito ao tempo da criança aprender sem ruído, direito ao tempo do trabalho sem hiperdisponibilidade, direito ao tempo do rio respirar nos períodos de cheia, direito ao tempo da cidade arrefecer e infiltrar. Significa retirar do algoritmo a prerrogativa de decidir a urgência do comum.

Há instrumentos para isso, e não são apenas morais. Orçamentos com metas físicas e prazos ecológicos, contabilidade pública que integra fluxos de energia e matéria, planejamento urbano escalonado pela sombra, pela água e pelo transporte coletivo, compras públicas que favoreçam durabilidade e reparo, regulação que reintroduza fricções necessárias onde o atalho destrói. Políticas de dados que priorizem o interesse público e estabeleçam cadências de uso, retenção e descarte compatíveis com a democracia e com a vida. Redes energéticas com redundância limpa, consentidas pela comunidade, capazes de enfrentar falhas sem recorrer a soluções que empobrecem o amanhã.

A recomposição do tempo não se fará sem conflito. Ela mexe com lucros, com hábitos, com fantasias de domínio. Ela exige dizer não ao que nos acostumamos a chamar de progresso quando esse progresso consome as bases que o sustentam. Reaprender a contar o tempo com a Terra não é um retrocesso, é uma sofisticação maior. É reconhecer que inteligência não é rapidez, é ajuste fino entre escalas. É reconhecer que liberdade não é ausência de obstáculos, é a capacidade de atravessar juntos o que resiste, sem quebrar o que nos mantém de pé.

Se a compressão temporal do presente nos tornou incapazes de imaginar, é preciso devolver espessura ao futuro. Isso implica proteger tempos que não cabem no mercado da atenção, instituir pedagógicas que formem o olhar para o que demora, construir instituições que planejem na escala de gerações. Implica aceitar que conflitos legítimos desaceleram decisões e, por isso mesmo, qualificam o destino. Implica lembrar que o planeta tem o seu relógio e que todas as nossas tecnologias, por mais brilhantes, só prosperam quando aprendem a escutar esse tic-tac mais antigo que nós.

O tempo comprimido é o sintoma. A cura começa quando o desenho técnico, a economia e a política passam a obedecer de novo a uma medida externa aos seus circuitos, a medida da vida. A partir daqui, tudo o que propusermos terá de ser julgado por esse critério simples e exigente: em que medida restitui duração ao que merece durar e suprime pressa ao que não pode ser apressado. Só assim o agora deixa de ser cárcere e volta a ser passagem.

A fenda ampliada — da terra ao desejo

O que chamamos de progresso ergueu-se sobre um metabolismo quebrado. Primeiro foi o solo: nutrido durante milênios por ciclos naturais, ele foi transformado em simples suporte de insumos químicos. O que antes era matéria viva passou a ser tratado como substrato inerte, dependente de fertilizantes industriais que dissolvem o ritmo próprio da terra. Depois foi a água: fonte de vida transformada em commodity, canalizada, represada, convertida em ativo financeiro. O rio deixou de ser sujeito para ser infraestrutura, e quando transborda ou seca é acusado de falhar, como se a natureza tivesse obrigação de obedecer ao cronograma humano. O ar, saturado por emissões, tornou-se depósito gratuito de carbono e poluentes, espaço invisível usado para enterrar o que não queremos ver.

Mas o extrativismo não parou aí. A fronteira deslocou-se para dentro dos corpos e das mentes. O que antes era extraído do subsolo passou a ser arrancado da subjetividade. Hoje, desejos, memórias e afetos são minerados com a mesma lógica que devasta florestas. Plataformas coletam nossas atenções em tempo real, transformam emoções em dados, convertem laços em métricas de engajamento. A fenda metabólica — que Marx vislumbrou na distância entre a fertilidade do solo e a voracidade do capital — ampliou-se até abarcar a vida psíquica.

Essa ampliação não é metáfora: ela tem infraestrutura. Cabos submarinos levam não apenas sinais, mas fragmentos de experiência; data centers consomem rios de energia para armazenar o trivial e o íntimo; algoritmos de recomendação penetram no cotidiano e reorganizam o possível. O capital encontrou no inconsciente coletivo sua nova jazida. O que outrora era mistério humano — o sonho, a imaginação, a vontade — agora é matéria-prima de modelagem estatística. Não mais carvão ou petróleo, mas atenção e tempo de tela.

O resultado é duplo. Por um lado, a natureza externa é reduzida a ativo; por outro, a natureza interna é convertida em fluxo de dados. O mesmo movimento que seca aquíferos esgota também a capacidade de desejar fora dos roteiros mercadológicos. A devastação ecológica caminha junto com a devastação do imaginário. A floresta cai e junto com ela cai a possibilidade de pensar mundos alternativos. O rio é poluído e junto com ele é poluído o horizonte do que concebemos como liberdade.

Essa fenda ampliada traz uma contradição brutal: quanto mais o capital promete autonomia e personalização, mais aprisiona. O slogan de liberdade algorítmica encobre a prisão dos desejos modulados. A promessa de abundância infinita convive com a escassez crescente de solo fértil, de água potável, de ar respirável. Nunca tivemos tantos produtos personalizados e nunca estivemos tão distantes daquilo que sustenta a vida.

Aqui se revela a perversidade de nosso tempo: não basta explorar a natureza; é preciso colonizar também a subjetividade para que a exploração se mantenha aceitável. A fenda que começa no solo atravessa os corpos e chega à consciência. É um corte que separa não apenas o humano da terra, mas o humano de si mesmo.

No entanto, todo corte revela também a costura possível. A ampliação da fenda mostra o tamanho da urgência, mas também aponta o campo de batalha. Defender florestas, rios e biomas é também defender a imaginação, a capacidade de desejar fora dos algoritmos, a possibilidade de sonhar com outra forma de vida. A luta pela terra é inseparável da luta pelo desejo. E apenas quando recuperarmos ambos — a fertilidade dos solos e a fertilidade do pensamento — será possível recompor o metabolismo entre humanidade e planeta.

A ideologia da fricção zero

A fricção zero é a promessa suprema de nossa época: a ideia de que tudo pode acontecer sem demora, sem obstáculos, sem conflito. Comprar, vender, comunicar, desejar, tudo em fluxo contínuo, como se a própria realidade pudesse ser redesenhada segundo a lógica da fluidez digital. Essa promessa, sedutora na superfície, esconde sua verdadeira natureza: a recusa do tempo, da resistência e da materialidade que sustentam a vida.

No campo da técnica, a fricção zero se apresenta como conveniência. Um clique que elimina filas, um aplicativo que substitui processos, uma rede que conecta sem demora. Mas a conveniência não é neutra: ela reorganiza prioridades e invisibiliza custos. O produto que chega instantaneamente à porta oculta jornadas de trabalhadores precarizados, fluxos de logística intensiva, emissão de carbono em escala. O entretenimento que se inicia sem intervalos oculta data centers que consomem energia equivalente a cidades inteiras. O algoritmo que nos entrega respostas imediatas apaga as fricções cognitivas necessárias ao pensamento crítico.

No campo político, a fricção zero é ainda mais perigosa. Ao eliminar mediações, transforma a democracia em consumo de opinião. Consultas instantâneas substituem deliberação, métricas de engajamento ocupam o lugar do debate. O conflito, que é motor da vida pública, é recodificado como obstáculo ao crescimento. A pluralidade, que deveria enriquecer, é tratada como ruído. O resultado é a naturalização de decisões verticais, justificadas pela “eficiência” e pelo “ritmo do mercado”.

No campo ecológico, a ideologia da fricção zero é devastadora. A aceleração contínua não admite pausas para regeneração. Florestas são tratadas como barreiras ao desenvolvimento, rios como empecilhos a projetos hidrelétricos, licenças ambientais como entraves burocráticos. A resistência da natureza, que deveria ser sinal de limite e alerta, é traduzida em linguagem de custo e atraso. Assim, o que poderia ser momento de reflexão torna-se justificativa para mais violência.

O que chamamos de “fricção” — demora, resistência, atrito — é, na verdade, o espaço do cuidado. É o tempo em que se pondera, o intervalo em que se consulta, a resistência que obriga a negociar. Ao eliminar esse espaço, a fricção zero cria um mundo de decisões automáticas, desprovidas de debate e desconectadas das condições reais da Terra. O atrito desaparece da superfície, mas retorna multiplicado no subsolo: desastres ambientais, pandemias, colapsos climáticos.

Há ainda uma dimensão subjetiva dessa ideologia. A fricção zero invade o cotidiano como norma de conduta. Esperar torna-se defeito, refletir vira perda de tempo, hesitar é sinal de fraqueza. A própria vida emocional é reorganizada segundo métricas de velocidade e eficiência. Relações humanas tornam-se descartáveis, amizades são moduladas por respostas instantâneas, afetos são cronometrados em segundos de atenção. A promessa de fluidez transforma-se em incapacidade de suportar a lentidão da vida real.

Mas a fricção, ao contrário do que nos dizem, é o que dá densidade à existência. É no atrito entre corpos que surgem laços, é na resistência da Terra que aprendemos a cuidar, é na demora que amadurece a consciência. A ideologia da fricção zero não é apenas um erro técnico, é uma violência contra a experiência humana e contra o planeta.

Recusar essa ideologia não significa glorificar a lentidão por si mesma, mas restituir o valor das pausas e dos limites. Significa compreender que toda mediação é espaço de política, que todo atrito é campo de disputa, que toda demora carrega uma sabedoria. Significa admitir que a vida, para ser vida, exige tempo, cuidado e resistência.

A verdadeira emancipação não virá da fluidez absoluta, mas da capacidade de habitar as fricções de modo coletivo. De reconhecer que é nelas que se decide o que queremos preservar e o que estamos dispostos a transformar. O futuro não será um atalho; será a travessia dos atritos que não podemos mais negar.

A tecnosfera como segunda natureza

Há um mundo que cresce sob nossos pés e sobre nossas cabeças, um organismo silencioso de aço, fibra ótica e silício. É a tecnosfera — um emaranhado de cabos, satélites, data centers, estradas, portos, redes de distribuição, plataformas digitais e algoritmos — que se tornou tão indispensável quanto o ar que respiramos. Não é metáfora: sem essa rede subterrânea e celeste, nenhum dos fluxos que organizam a vida contemporânea subsistiria.

A tecnosfera é mais do que infraestrutura: é um novo meio ambiente, um campo de forças que define os limites do possível. Ela não se limita a sustentar nossas atividades; ela reorganiza nossas escolhas. O que comemos, como nos deslocamos, de onde vem a energia que usamos, quais informações chegam até nós — tudo passa por circuitos técnicos que funcionam com autonomia relativa, como uma segunda natureza que impõe suas próprias regras.

Essa segunda natureza não é neutra. É fruto de decisões acumuladas, de interesses cristalizados em concreto, aço e código. Cada barragem construída, cada cabo lançado, cada satélite posto em órbita, cada algoritmo implementado é uma escolha política materializada que depois se torna inércia. O porto erguido para exportar soja reorganiza territórios por décadas; o data center que consome rios de energia sela a dependência de uma matriz elétrica; a lógica de um aplicativo molda hábitos e relações sociais. A tecnosfera fixa o que parecia transitório e torna estrutural aquilo que era conjuntural.

Nela se condensam contradições que antes estavam difusas. O capital extrai da Terra minerais raros, lítio, cobre, silício, e os devolve como redes digitais que controlam os próprios territórios de onde foram retirados. Povos que vivem sobre jazidas são expropriados em nome da transição energética, enquanto as baterias fabricadas com seus minerais alimentam dispositivos que modulam desejos em outros continentes. A técnica, que poderia libertar, retorna como cerco.

A tecnosfera, além de material, é entrópica. Para se manter ativa, precisa de fluxos contínuos de energia, manutenção permanente, substituição constante. É uma máquina que não admite pausa. Ao contrário dos ecossistemas, que se regeneram, a tecnosfera degrada-se sem cessar, exigindo mais mineração, mais combustíveis, mais reparos. Seu metabolismo é incompatível com o da Terra: onde esta trabalha com ciclos de renovação, aquela opera como demanda infinita.

É por isso que ela parece ganhar vida própria. As sociedades passam a agir em função de suas exigências, não de suas necessidades. Povos inteiros são deslocados para a construção de hidrelétricas, comunidades são sacrificadas para abrir estradas, rios são represados para resfriar data centers. A tecnosfera dita prioridades: não é a vida que comanda, mas a máquina. O que deveria ser meio torna-se fim.

A contradição é brutal. De um lado, a técnica contém a promessa de emancipação: energia limpa, comunicação planetária, inteligência coletiva. De outro, captura essa promessa para reforçar o mesmo modelo de extração e obediência. A tecnosfera poderia ser rede de solidariedade, mas é rede de controle; poderia ampliar a liberdade, mas aprofunda a heteronomia; poderia cuidar, mas exige sacrifícios.

Tratar a tecnosfera como segunda natureza significa reconhecer que ela deixou de ser acessório. Não é mais possível imaginar um mundo sem ela. A questão não é rejeitá-la, mas disputar sua teleologia. Quem controla cabos, satélites e algoritmos controla também o metabolismo social com a Terra. É nesse terreno que se joga a soberania ecológica e política.

A luta contemporânea não é apenas pelo ar, pela água ou pela floresta. É também pela fibra ótica, pelo código, pelo servidor, pelo padrão tecnológico. Pois é nesses dispositivos que se decide se a técnica continuará a corroer o planeta ou se poderá finalmente ser reconduzida ao cuidado da vida. A tecnosfera é a nova natureza com a qual precisamos aprender a conviver — mas desta vez como sujeitos, não como prisioneiros.

O avanço do obscurantismo — neoliberalismo e fascismo ecológico

O esvaziamento do planeta não se dá apenas pelo corte de árvores ou pela queima de combustíveis fósseis. Ele se sustenta também na esfera política, onde duas forças se combinam e se reforçam: o neoliberalismo e o fascismo. O primeiro privatiza os comuns, transforma a vida em ativo e a natureza em colateral. O segundo, como sombra reativa, garante pela violência e pela mentira a continuidade desse processo.

O neoliberalismo é a racionalidade que transforma tudo em mercado. Não há florestas, apenas créditos de carbono; não há rios, apenas recursos hídricos; não há comunidades, apenas populações a serem “inseridas” na economia global. Ao mesmo tempo em que mercantiliza o planeta, retira do Estado e da sociedade qualquer capacidade de planejar o futuro em função da vida. O mundo torna-se uma planilha. O presente passa a ser governado por algoritmos de risco, spreads de investimento, previsões trimestrais. O amanhã, reduzido a variável financeira, deixa de ter densidade real.

Mas toda abstração precisa de um aparato de força para se impor. É aqui que o fascismo reaparece — não como relíquia do século XX, mas como resposta adaptada à crise ecológica e social contemporânea. O fascismo é a polícia afetiva do neoliberalismo: organiza o ódio contra ambientalistas, indígenas, movimentos sociais, pesquisadores. Demoniza a ciência quando ela ameaça lucros, criminaliza a solidariedade quando ela rompe hierarquias, militariza territórios quando estes se erguem em defesa da terra.

Esse fascismo ecológico não se limita ao discurso. Ele age com a mesma lógica extrativa que pretende proteger. Incendeia florestas para abrir espaço ao agronegócio, desmonta regulações ambientais em nome da eficiência, manipula a opinião pública com campanhas de desinformação. Opera com duas armas: a mentira sistemática e a violência sistemática. Uma prepara o terreno, a outra garante o silêncio.

Há, portanto, uma simbiose: o neoliberalismo precisa do fascismo para sustentar-se em meio ao colapso que ele mesmo produz. Sem coerção, não há como manter populações inteiras vivendo em zonas de sacrifício; sem desinformação, não há como convencer sociedades a aceitarem o envenenamento lento de seu próprio solo. Fascismo e neoliberalismo se tornam duas faces de uma mesma máquina: a primeira garante a acumulação pela força, a segunda pela naturalização da exploração.

No Sul Global, essa simbiose assume contornos ainda mais violentos. Aqui, o corpo do trabalhador, a floresta, o território indígena, o oceano, todos se tornam mercadoria barata para alimentar cadeias globais. A retórica fascista apresenta o saque como patriotismo e o autoritarismo como ordem. Enquanto isso, corporações transnacionais extraem minerais, energia e dados, deixando atrás passivos ambientais e cicatrizes sociais.

Essa aliança obscurantista produz um efeito devastador: desloca o debate do essencial. Enquanto discutimos símbolos, guerras culturais, falsos inimigos, a máquina segue funcionando. O solo continua a ser envenenado, os rios continuam represados, os corpos continuam precarizados, os dados continuam sequestrados. A atenção social, capturada pelo espetáculo, perde de vista o metabolismo real que sustenta a vida.

Mas todo obscurantismo carrega sua própria falha. Ao tentar sufocar a ciência, os movimentos sociais e a solidariedade, ele acaba revelando sua vulnerabilidade: depende do silêncio. E o silêncio, quando rompido, ecoa mais alto do que qualquer propaganda. O fascismo ecológico é forte na aparência, mas frágil diante da persistência de comunidades que defendem rios, florestas, territórios. Ele pode dominar pelo medo, mas não consegue substituir o vínculo ancestral entre povos e natureza.

O avanço do obscurantismo é, portanto, o sintoma de um sistema em agonia. Ele mostra que a acumulação já não consegue se legitimar apenas pela promessa de progresso; precisa agora da mentira e da coerção. E, ao mostrar sua face nua, anuncia também que a disputa entrou em uma fase decisiva: ou aceitaremos viver em um mundo governado pela força que protege o saque, ou construiremos uma outra ordem fundada na justiça ecológica e social.

As linhas de resistência — o Sul Global e as insurgências da Terra

Se o colapso ecológico e social se expressa de forma brutal no Sul Global, é aqui também que surgem as mais poderosas insurgências. A periferia do sistema, transformada em zona de sacrifício, converte-se em laboratório de alternativas. Onde o capital enxerga matéria-prima, povos e movimentos enxergam futuro. Onde o neoliberalismo vê atraso, comunidades enxergam cuidado. Onde o fascismo semeia medo, brotam resistências que recusam a lógica do saque.

O Equador inscreveu na Constituição os direitos da natureza, reconhecendo a Pachamama como sujeito de dignidade, não como recurso. E, em 2023, a consulta popular sobre o Parque Yasuní mostrou que a sociedade pode escolher, soberanamente, manter o petróleo no subsolo — uma vitória histórica contra a máquina extrativa.

A Bolívia, ao declarar-se Estado Plurinacional, incorporou a noção de bem viver (Sumak Kawsay) como horizonte civilizatório, recolocando a vida comunitária e a dignidade ecológica no centro da política. Ainda que sob pressões e contradições, abriu espaço institucional para cosmologias que jamais separaram humanidade e natureza.

A Colômbia, em decisão da Corte Constitucional, reconheceu o rio Atrato como sujeito de direitos e designou guardiões comunitários para protegê-lo. Pela primeira vez, um rio deixou de ser apenas meio de transporte ou fonte de energia para ser tratado como entidade viva com direitos próprios.

Na Amazônia brasileira, os povos indígenas resistem com a força da ancestralidade, defendendo territórios contra mineração, agronegócio e grilagem. Suas lutas não são apenas pela sobrevivência de comunidades específicas, mas pela integridade do maior bioma tropical do planeta. Lideranças como Txai Suruí levam ao mundo o testemunho de que defender a floresta é defender a humanidade.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) constrói, no cotidiano, a maior experiência de agroecologia do mundo. Milhares de famílias produzem alimentos saudáveis, recuperam solos degradados, criam cooperativas que unem produção e dignidade. O MST mostra que é possível alimentar multidões sem destruir ecossistemas, que é possível democratizar a terra e regenerar a vida ao mesmo tempo.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) revela outra face da resistência: o enfrentamento direto às infraestruturas da tecnosfera que sacrificam comunidades em nome de energia e lucro. Sua luta articula a pauta ambiental e a pauta social, denunciando que a eletricidade que acende nossas telas muitas vezes apaga a vida de cidades inteiras.

Essas linhas de resistência não são isoladas. Elas se conectam em redes transnacionais, como a Via Campesina, que articula camponeses em todos os continentes na defesa da soberania alimentar e da agroecologia. Ou como a COICA, que une organizações indígenas da Bacia Amazônica em defesa conjunta da floresta e de seus povos.

Há também uma geração que se levanta em escala planetária: as juventudes climáticas. Embora frequentemente associadas a nomes do Norte Global, como Greta Thunberg, é no Sul que essas vozes adquirem densidade maior, porque falam a partir da concretude do risco. Jovens indígenas, quilombolas, periféricos, universitários e secundaristas levantam-se contra o futuro sequestrado, lembrando que não há neutralidade possível quando a própria vida está em jogo.

O que une essas insurgências é o reconhecimento de que não existe separação entre justiça social e justiça ecológica. O desmatamento é também expulsão de comunidades. A mineração é também precarização do trabalho. A contaminação da água é também doença e fome. Defender a natureza é defender o povo; defender o povo é defender a natureza.

O Sul Global, portanto, não é apenas vítima: é vanguarda. É aqui que se experimentam formas de democracia ecológica, de economia comunitária, de soberania territorial. É aqui que a Terra encontra guardiões que não se rendem. E é daqui que pode surgir a síntese histórica capaz de reconduzir a técnica e a política ao cuidado da vida.

A ciência que rompe o silêncio

Se o obscurantismo se alimenta do medo e da mentira, é a ciência que pode abrir fendas de luz na noite da desinformação. Mas não qualquer ciência. Não a ciência enclausurada em métricas, serva da indústria, capturada por patentes privadas e pela lógica do lucro. Essa ciência, mesmo quando produz conhecimento real, frequentemente o neutraliza ao colocá-lo a serviço da acumulação. O que rompe o silêncio da catástrofe é outra forma de ciência: pública, livre, socialmente engajada, enraizada nos territórios e no compromisso com a vida.

A ciência pública tem a capacidade de traduzir em linguagem objetiva aquilo que os povos já sabem na pele: que o clima mudou, que os rios estão morrendo, que o ar está envenenado. Ela oferece o testemunho material contra as narrativas negacionistas. Cada gráfico de aumento de CO₂, cada série temporal de aquecimento, cada estudo sobre extinções é uma prova em tribunal aberto contra a lógica da exploração.

Mas se limitarmos a ciência a diagnósticos, estaremos apenas registrando o fim. A tarefa histórica é recolocar a pesquisa a serviço da transformação. Isso significa orientar a investigação para resolver problemas concretos: como recuperar solos sem veneno, como garantir mobilidade sem petróleo, como produzir energia limpa em escala comunitária, como planejar cidades que refresquem e cuidem, como proteger dados sem entregar soberania a corporações. A ciência engajada não pergunta apenas “como funciona?”, mas “para quem serve?” e “com que finalidade?”.

Essa ciência também precisa romper suas fronteiras internas. O conhecimento indígena e tradicional não é folclore, é epistemologia milenar sobre manejo da terra, da água, da biodiversidade. A agrofloresta que restaura solos, o mapeamento comunitário que defende territórios, o cuidado ancestral que protege nascimentos e colheitas — tudo isso é ciência no sentido mais radical: conhecimento que produz vida. A tarefa da universidade e dos institutos de pesquisa é reconhecer essa inteligência, dialogar com ela, incorporá-la sem hierarquias.

Na era da tecnosfera, há um campo decisivo onde a ciência engajada deve atuar: a soberania informacional. Dados climáticos, monitoramento por satélites, redes de sensores ambientais não podem ser monopolizados por empresas privadas ou por potências estrangeiras. A luta pela Amazônia, pelos oceanos, pelas águas subterrâneas passa também pela luta pelos dados que descrevem esses territórios. Sem ciência pública controlando e interpretando essa informação, estaremos cegos diante de nossas próprias riquezas.

Não é utopia: já existem sementes. No Brasil, universidades públicas articulam laboratórios de energia solar comunitária; jovens cientistas indígenas mapeiam territórios com drones para proteger florestas; cooperativas de software livre desenvolvem plataformas de monitoramento participativo. São experimentos ainda frágeis, mas revelam o caminho: a ciência precisa estar junto das lutas, não distante delas.

E há ainda uma dimensão ética. O silêncio que a ciência precisa romper não é apenas o da ignorância, mas o da indiferença. Não basta produzir papers enquanto florestas ardem. Não basta medir temperatura enquanto corpos sofrem. É preciso assumir posição, fazer da pesquisa um gesto de solidariedade, um ato de resistência. Ser cientista, hoje, é também ser guardião do futuro.

Romper o silêncio significa transformar a ciência em força política, não no sentido partidário, mas no sentido profundo: recolocar a inteligência coletiva a serviço da vida. Significa que cada descoberta deve ser julgada pelo critério simples e radical: contribui para a reprodução da existência digna ou reforça a lógica da morte? Esse é o tribunal ao qual a ciência deve se submeter, e é nele que pode reencontrar sua legitimidade.

A ciência engajada não se opõe à emoção, não desdenha da poesia, não despreza a política. Ela se irmana a todas essas dimensões porque sabe que só assim poderá enfrentar a catástrofe. Ela não quer ser oráculo, quer ser instrumento. Não quer ser poder, quer ser mediação. E, ao se colocar a serviço da vida, torna-se mais do que ciência: torna-se esperança organizada.

Teleologia da sobrevivência — recolocar a técnica a serviço da vida

Toda civilização se define, em última instância, pela finalidade que atribui à sua técnica. A pergunta que nos persegue não é apenas como inventamos ferramentas, mas para quê as utilizamos. Hoje, essa finalidade está sequestrada. As tecnologias mais sofisticadas — inteligência artificial, biotecnologia, mineração em águas profundas, redes digitais planetárias — operam sob uma lógica única: multiplicar valor para poucos, mesmo que isso destrua as condições de vida de todos.

A teleologia do presente não é a vida, é o lucro. E é essa inversão que nos levou ao beco em que estamos. A floresta não é protegida porque armazena carbono, mas porque gera créditos negociáveis. O rio não é cuidado porque sacia a sede, mas porque move turbinas e alimenta mercados. O algoritmo não é usado para aprofundar o conhecimento, mas para maximizar cliques. A técnica, que poderia ser mediação de liberdade, foi transformada em engrenagem de obediência.

Recolocar a técnica a serviço da vida é a tarefa central de nosso tempo. Não se trata de recusar a ciência ou demonizar a invenção — mas de libertá-las da prisão da mercadoria. Uma inteligência artificial treinada para maximizar publicidade não é destino inevitável; poderia ser direcionada para gerir redes de transporte público, reduzir desperdícios alimentares, organizar o uso comunitário da energia. Um satélite usado para vigiar fronteiras poderia mapear biomas e prevenir desmatamento. Um data center a serviço de corporações poderia abrigar informações ambientais de uso público. A questão não é a ferramenta, é a finalidade.

Isso exige uma mudança radical de critério. O que hoje chamamos de inovação precisa ser julgado pelo valor que acrescenta à vida coletiva, não pelo retorno financeiro que oferece a acionistas. A política de ciência e tecnologia precisa ser reconstruída em torno de missões vitais: garantir água limpa, restaurar florestas, democratizar energia, cuidar da saúde, fortalecer educação, proteger dados públicos. Cada recurso investido deve responder a essa teleologia: reproduzir a vida em sua plenitude.

Essa transformação não virá sem conflito. As corporações que lucram com a atual teleologia lutarão para preservá-la. Defenderão que não há alternativa, que os mercados são neutros, que a velocidade é inevitável. Mas o materialismo da Terra é mais forte: a vida não negocia. É apenas uma questão de tempo até que os limites ecológicos tornem evidente a falência dessa ordem. A questão é se seremos capazes de antecipar esse momento, construindo desde já instituições que orientem a técnica para outra finalidade.

Essa reorientação tem implicações éticas profundas. Significa aceitar que não podemos mais viver como se o mundo fosse um depósito inesgotável de insumos. Significa reconhecer que cada inovação carrega custos invisíveis e que esses custos recaem, quase sempre, sobre os mais pobres e sobre o planeta. Significa admitir que a liberdade verdadeira não é a de consumir sem limites, mas a de viver em equilíbrio com o que nos sustenta.

Recolocar a técnica a serviço da vida não é apenas uma opção política; é uma condição de sobrevivência. Sem isso, caminharemos para um futuro em que a tecnosfera continuará funcionando mesmo que a biosfera entre em colapso — um futuro de máquinas operando sobre ruínas humanas. A única teleologia capaz de romper esse destino é aquela que reconcilia sociedade e natureza, ciência e cuidado, invenção e solidariedade.

Essa reconciliação não será abstrata. Será feita em políticas públicas que privilegiem a suficiência, em tecnologias abertas que possam ser compartilhadas, em redes comunitárias que protejam territórios, em universidades que se tornem laboratórios de futuro, em movimentos que se organizem para disputar a finalidade da técnica. Não haverá neutralidade: ou a técnica seguirá servindo à acumulação, ou será retomada como instrumento de emancipação.

Eis o desafio de nossa era: escolher se deixaremos que a teleologia da morte continue guiando nossas invenções ou se teremos a coragem de recolocar a inteligência coletiva a serviço da sobrevivência comum. A resposta a essa pergunta decidirá não apenas o destino da humanidade, mas o da própria Terra como lugar habitável.

Conclusão-manifesto — O chamado das próximas gerações

O planeta já falou, ainda que em silêncio. Falou na seca que devasta plantações, nos rios que mudaram de cor, no calor que invade as cidades, nos glaciares que desaparecem diante de nossos olhos. Falou no desaparecimento de espécies, no ar rarefeito, no oceano que sobe e engole territórios. Cada sinal é uma carta não escrita, um chamado para lembrar que a vida não é eterna se a tratarmos como descartável.

Mas o que está em jogo não é apenas a sobrevivência biológica da espécie humana. O que está em jogo é a dignidade com que queremos existir. Seremos uma humanidade reduzida a operários da tecnosfera, entregando desejos e territórios à lógica do lucro, ou teremos coragem de retomar as rédeas de nosso destino e reconstruir o vínculo essencial com a Terra?

O futuro não se abre por concessão, ele precisa ser arrancado. Não haverá generosidade do capital, não haverá piedade da tecnosfera, não haverá compaixão do fascismo. Tudo o que temos será o que formos capazes de construir com nossas próprias mãos, nossa inteligência coletiva, nossa ciência liberta, nossos laços comunitários.

Este manifesto é dirigido às gerações que já nasceram no meio do colapso e àquelas que ainda virão. É a elas que devemos lealdade. O tempo do conforto ilusório acabou. Não há mais espaço para negar, relativizar, adiar. A cada atraso, o preço aumenta. Cada hesitação abre a porta para mais violência, mais degradação, mais desespero.

É preciso escolher. Escolher a Terra contra a abstração. Escolher o comum contra a mercadoria. Escolher a vida contra a lógica da morte. Escolher o atrito necessário contra a ideologia da fluidez. Escolher a demora fecunda contra a pressa estéril. Escolher a técnica como instrumento de cuidado e não de obediência.

Esse não é um apelo sentimental, é um chamado histórico. A humanidade só sobreviverá se for capaz de reorganizar a si mesma, de reconstruir seu metabolismo com a Terra, de reinventar a teleologia da técnica. Essa revolução não será um evento único, mas uma prática cotidiana, espalhada em territórios, comunidades, escolas, laboratórios, ruas, florestas.

As próximas gerações não precisam de promessas vazias. Precisam de coragem. Precisam de um presente que se comprometa a entregar futuro. Precisam de adultos que parem de se esconder atrás de desculpas e tenham a ousadia de recusar a destruição.

A Terra continuará a girar, mesmo que nos extingamos. O que está em questão é se teremos a grandeza de permanecer nela como espécie que aprendeu com seus erros ou se sairemos de cena como a civilização que escolheu o lucro em vez da vida.

Este ensaio é, portanto, mais que reflexão: é compromisso. Que cada palavra aqui seja entendida como convite à ação, cada imagem como prova de que ainda há tempo, cada contradição como alerta de que não podemos mais adiar. Não escrevemos para contemplar ruínas, mas para impedir que elas sejam nosso destino.

Às próximas gerações deixamos um juramento: lutar até o fim para que a Terra continue a ser um lugar de vida, não de cinzas. Que a técnica se curve novamente à vida. Que a política reencontre a justiça. Que a humanidade aprenda a ser digna de seu nome.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

Parabéns ao autor, pela síntese! Texto-manifesto indispensável! Plena consciência da armadilha digital e da continuidade da captura do Capital, e qual rumo a se tomar!

[email protected]

Excelente. Somos parte da Terra e perdemos a sincronização do tempo com o Planeta e demais seres viventes. É preciso mesmo reencontrar essa sintonia.

Texto lúcido e importante, obrigada por escrevê-lo. Devemos nos lembrar dele todos os dias, se queremos uma vida digna do nome “vida”.

Belíssimo texto! A doutoranda em final de tese aqui se emocinou e se identificou profundamente.

Gratidão. Gaia vive.

Brilhante análise. Parabéns ao autor que, de forma didática, pontua passo a passo os perigos da sociedade atual e as armadilhas instaladas por essa mesma sociedade. Esse texto deveria fazer parte dos anais da ONU se quiser que o futuro das nações seja garantido.

Prezado,

Coloco-me à disposição para esta luta.

Proponho que a Folosofia da Libertação e a Economia da Libertação sejam os marcos sobre os quais poderemos construir esta utopia.

Vamos nos falar?

Segue meu contato:

[email protected].