Poesia em tempos difíceis: convite à lírica de Brecht

Lançamento oferece traduções inéditas de seis coletâneas do autor alemão, reunindo versos que dissecam e iluminam as engrenagens do nazismo, do capitalismo industrial e dos primeiros anos da Guerra Fria. Leia sete de seus poemas e uma entrevista com o tradutor

Publicado 06/11/2025 às 18:38 - Atualizado 26/12/2025 às 11:24

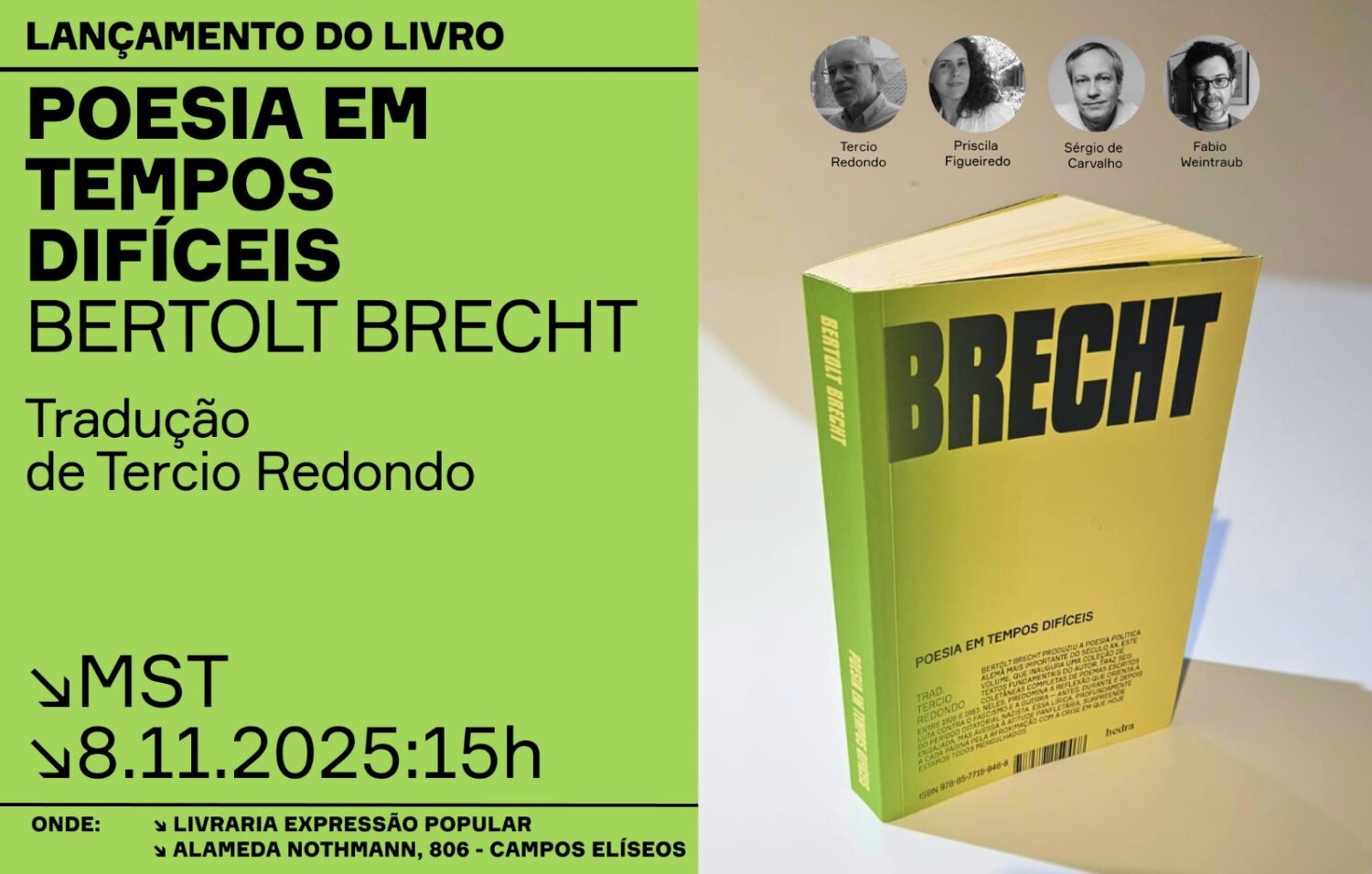

Pela primeira vez no Brasil, a tradução de coletâneas completas da poesia de Bertolt Brecht (1898-1956), que escreveu os versos políticos alemães mais importantes do século XX. Ao todo, são seis obras, escritas entre 1926 e 1953, reunidas em Poesia em tempos difíceis (editora Hedra), com tradução do professor de literatura alemã da Universidade de São Paulo (USP) e colaborador de Outras Palavras, Tercio Redondo.

“Predomina a reflexão que orienta a luta contra o fascismo e a guerra – antes, durante e depois do período ditatorial nazista. Essa lírica, profundamente engajada, mas avessa à atitude panfletária, surpreende-nos a cada página pela aproximação com a crise em que hoje estamos todos mergulhados”, destaca o tradutor.

O livro se abre com poemas voltados à vida urbana nas grandes metrópoles, aponta Tércio Redondo, “os quais, entre outras coisas, antecipam a catástrofe do fascismo e da guerra. As quatro coletâneas seguintes contemplam uma grande variedade de temas que giram em torno da luta antifascista, com um insistente chamado para os intelectuais e artistas alemães exilados para se prepararem para a luta demandada do campo estético-político”. A última coletânea tem sabor amargo: escrita já no final da vida do poeta, ressoa o fracasso do projeto socialista na Alemanha Oriental.

O lançamento ocorre neste sábado (08), na Livraria Expressão Popular, que fica no Armazém do Campo, espaço do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), a partir das 15h, e vai contar com a participação do próprio Tercio, além de Priscilla Figueiredo, Sérgio de Carvalho e Fábio Weintraub .

Leia a seguir a entrevista concedida por Tercio Redondo a Maurício Ayer.

Maurício Ayer: Uma primeira questão que se impõe é a atualidade da lírica de Brecht. Tercio, na sua visão, o que uma poesia que testemunhou a ascensão do regime nazista, a expansão do capitalismo industrial e os primeiros anos da Guerra Fria tem a nos dizer sobre o nosso tempo? O título desta reunião de obras líricas, Poemas em tempos difíceis, procura fazer essa ponte?

Tércio Redondo: A poesia de Brecht dessa época constituiu uma reação à crise econômica e política em que, especialmente na Europa, naufragava a democracia liberal, tornada inoperante, incapaz de garantir o grau de exploração do trabalho necessário para a preservação do capitalismo. A saída autoritária tornara-se incontornável do ponto de vista da burguesia, interessada em disciplinar os trabalhadores, coibir do modo mais eficiente possível a sua organização política e, no final das contas, barrar a sempre temida revolução proletária.

Se hoje a crise econômica se acirra, se o capitalismo depara o decréscimo da taxa de lucro e vê como remédio para a estagnação dos negócios o avanço sobre o patrimônio público e as reservas naturais, parece-me que, mais uma vez, o sistema requer um regime de governo autoritário, o que inclui as chamadas democracias iliberais, porque os seres humanos acabam por reagir, num gesto de autopreservação, à hiperexploração do trabalho e à destruição do planeta.

Mas poesia não é análise política. Como toda boa poesia, a de Brecht capta e processa artisticamente sinais e sintomas de algo que se passa na sociedade.

Peço licença para citar duas estrofes de um poema, escrito em 1926, que integra a primeira coletânea do livro:

Não queremos deixar sua casa

Não queremos derrubar o fogão

No fogão queremos pôr a panela.

Casa, fogão e panela podem ficar

E você deve desaparecer como a fumaça no céu

A qual ninguém segura.

As cidades podem mudar

Mas você não pode mudar.

Às pedras, tratamos de persuadir

Mas você, queremos matar

Você não há de viver.

Das mentiras em que sempre haveremos de acreditar:

Você não pode ter existido.

Esses versos me vieram imediatamente à cabeça quando, hoje de manhã, li um depoimento de uma jovem palestina residente em Gaza, publicado em Na sombra do holocausto: genocídio em Gaza, livro da Contrabando Editorial. Num dado momento, ela fala a respeito da história oficial israelense, segundo a qual, ao chegar à Palestina, seus primeiros colonos encontraram uma terra despovoada. A entrevistada fala também da dificílima e arriscada assistência jurídica que é prestada aos prisioneiros políticos palestinos em Israel: “Para a consistência do mito fundador do seu plano colonial de uma ‘terra sem povo’, qualquer outra narrativa deve ser apagada. Enquanto colonizada, você deve ser morta silenciosamente, como se nunca tivesse existido. Portanto, documentar seus crimes [os do colonizador] torna-se um crime, e defender um detento é algo que condena os defensores.”

O apagamento da memória de um povo colonizado é questão atualíssima. Brecht mostra como o apagamento de uma existência, individual ou coletiva, pode ser tratado na lírica, desde que, é preciso frisar, o poeta tenha discernimento político acerca da barbárie tal como ela se processa em seu próprio tempo.

MA: Brecht já foi acusado de ser um autor cerebral, como se não houvesse emoção em seu teatro e em sua poesia. Ele teria respondido que seu teatro trabalha, sim, com as emoções, mas que ele gostaria que as pessoas não deixassem a cabeça junto com o chapéu na chapelaria do teatro. Ao ler sua poesia, parece que o caso é similar: certamente somos obrigados a usar o que trazemos debaixo do chapéu. Mas que tipo de emoção essa poesia suscita?

TR: Penso que é a emoção da descoberta. Não de algo novo, mas de algo velho que está, porém, socialmente encoberto, invisibilizado. N’A compra do latão, um texto inacabado, mas fundamental para a compreensão de seu teatro, Brecht insiste no tema do convívio, lembrando que os seres humanos são fundamentalmente seres que vivem em sociedade. E ele faz a seguinte observação: a modernidade é uma era em que os fenômenos naturais passaram a ser objeto da investigação científica, de modo que suas causas podem se tornar conhecidas. De acordo com ele, não se pode dizer o mesmo sobre os fenômenos sociais, e ele dá o seguinte exemplo: ao vermos uma pedra ser atirada para o alto, sabemos que ela necessariamente voltará ao chão, e o sabemos não apenas pela observação empírica, mas também pelo conhecimento que temos da lei da gravidade. Entretanto, diz Brecht, é possível que não saibamos o porquê de essa pedra ter sido arremessada. Há um atraso na compreensão da vida em sociedade em comparação com a compreensão que temos sobre os fenômenos naturais. O papel da arte é o de colaborar na investigação dos fundamentos de uma sociedade injusta, bem como auxiliar na compreensão do que se pode fazer para modificá-la. Para ele, no entanto, seria impensável uma arte puramente racional. Se existisse uma arte assim, ela já não seria humana. O que lhe era intolerável era a redução de uma peça de teatro ou de um poema à exclusiva tarefa de despertar emoções, concorrente com a suspensão da razão.

MA: Na introdução ao livro, você comenta que a poesia e o teatro alemães estavam habituados a retratar conflitos intraclasse, quer dizer, as agruras do mundo burguês, mas que Brecht investe em uma lírica peculiar, cujo tema são os conflitos interclasses. Como isso se dá?

TR: Em relação à lírica, faço uma analogia com o teatro burguês, que estava ideologicamente impedido de abarcar uma realidade mais ampla. Nele o proletariado inexistia. O conflito interclasses, portanto, nunca chegava ao palco. No que concernia à poesia, o impedimento advinha do fato de ela se prender a uma longa tradição, herdada dos românticos. Seu campo precípuo e quase exclusivo era o da subjetividade, de modo que, para a maior parte dos escritores e da crítica alemã, os problemas sociais podiam ser tratados num romance, mas não num poema. É com esse limite que Brecht resolveu romper. De um poema ele cobrava a expressão de uma experiência que pudesse ser compartilhada no sentido forte do termo: a experiência social. É bom lembrar que ele não recusou cabalmente a possibilidade de uma poesia subjetiva. Escreveu, aliás, diversos poemas de amor, mas neles, quando o eu-lírico fala de uma nuvem que paira solitária num céu de verão e da jovem que se deita languidamente em seu regaço, não lhe escapa a consideração sobre o convívio de que falei acima. A nuvem, que em seguida se dissolve, indica uma temporalidade socialmente demarcada.

MA: Conte-nos, por favor, como foi concebido esse volume, reúne seis coletâneas com uma grande abrangência temporal, e o que podemos esperar da leitura de Poesia em tempos difíceis. Conte-nos também como essa publicação se insere em sua trajetória de tradutor e estudioso da literatura alemã.

TR: O eixo em torno do qual as coletâneas se apresentam é o fascismo, cuja crítica já aparece nos poemas da segunda metade dos anos 1920 para se desenvolver com extraordinário vigor nas coletâneas que surgiram nos tempos do exílio, reapresentando-se, ainda, na última delas, elaborada em 1953, oito anos depois de encerrada a guerra.

Eu já havia traduzido e publicado a primeira coletânea de poemas, Do guia para os habitantes das cidades. Depois disso, dirigi-me à poesia produzida nos anos do exílio de Brecht, iniciado em 1933 e encerrado na segunda metade dos anos 1940. A ideia inicial era a de fazer mais uma antologia. No entanto, à medida que ia traduzindo os Poemas de Svendborg, outra das coletâneas que compõem o livro, percebi que seria mais produtivo traduzi-la integralmente. Brecht organizou-a com extremo cuidado, dividindo-a em seis partes, cada uma delas com características próprias, tanto no que diz respeito à forma quando aos temas abordados, de modo que, nesse caso em particular, a leitura dos poemas na sequência original nos propicia uma experiência radicalmente distinta daquela obtida a partir de sua leitura isolada. Acabei por adotar o critério na tradução das demais coleções.

Seleção de poemas

A GUERRA VIRÁ

Não será a primeira. Antes dela

Houve outras guerras.

Quando a última acabou

Havia vencedores e vencidos.

Do lado dos vencidos, os de baixo

Passavam fome. Do lado dos vencedores

Passavam fome também.

OS DE CIMA DIZEM: guerra e paz

São feitas de matéria distinta.

Mas sua paz e sua guerra

São como o vento e a tempestade.

A guerra nasce de sua paz,

Assim como o filho, de sua mãe.

Ela, a guerra, traz consigo

Suas terríveis feições.

Sua guerra mata simplesmente

O que restou

De sua paz.

GENERAL, SEU TANQUE É UM VEÍCUO POTENTE

General, seu tanque é um veículo potente.

Arrasa uma floresta inteira e esmaga cem indivíduos de uma vez.

Tem, porém, um defeito:

Precisa de um condutor.

General, seu bombardeiro é potente.

Voa mais rápido que a tempestade e carrega mais que um elefante.

Tem, porém, um defeito:

Precisa de um mecânico.

General, o ser humano é bastante útil.

Pode voar e matar.

Tem, porém, um defeito:

Pode pensar.

ACERCA DO TERMO EMIGRANTES

Sempre achei falsa a alcunha que nos deram: emigrantes

Referido a alguém que se muda de um lugar para outro. Nós, porém

Não nos mudamos por livre e espontânea vontade

Optando por uma nova pátria. Nem nos mudamos

Para ficar, se possível para sempre.

Pelo contrário, fugimos. Somos gente expulsa, banida.

E o país que nos acolheu não é um lar, é um exílio.

Permanecemos inquietos, tão perto da fronteira quanto possível,

Aguardando o dia do retorno, atentos

À menor mudança no lado de lá, inquirindo

Com impaciência o recém-chegado, de nada esquecendo, a nada renunciando

E nada perdoando do que aconteceu, nada perdoando.

Ah, não nos ilude a calmaria no canal! Ouvimos os gritos

Que nos chegam dos campos de concentração. Tornamo-nos

Nós mesmos, quase rumores das iniquidades que vazam

Pela fronteira. Ao caminhar em meio à multidão

Com os sapatos surrados, cada um de nós

É o testemunho vivo da desgraça que macula nosso país.

Mas nenhum de nós

Ficará aqui. Não se disse ainda

A última palavra.

A RESPOSTA

Meu filho adolescente pergunta: Devo estudar matemática?

Para quê, pensei responder. Que dois pedaços de pão sejam mais que um

Você mesmo irá notar.

Meu filho adolescente pergunta: Devo estudar inglês?

Para quê, pensei responder. O império naufraga.

Passe a mão espalmada pela barriga e suspire

E você será compreendido.

Meu filho adolescente pergunta: Devo estudar história?

Para quê, pensei responder. Aprenda a enfiar a cabeça na terra

Talvez você escape.

Sim, digo, aprenda matemática

Aprenda inglês, aprenda história!

O RETORNO

A cidade natal, como encontrá-la?

Vou para casa

Seguindo os esquadrões de bombardeiros.

Onde está a cidade? Está onde se erguem

Gigantescas montanhas de fumaça.

Ela é aquilo

Que jaz em meio ao fogo.

A cidade natal, como há de me receber?

Antes de mim chegam os bombardeiros. Esquadrões da morte

Anunciam-te meu retorno. Labaredas de fogo

Precedem teu filho.

GRANDE ERA, DESPERDIÇADA

Sabia que cidades eram construídas

Não fui visitá-las.

São objeto da estatística, pensei

Não da história.

O que são cidades construídas

Sem a sabedoria do povo?

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.