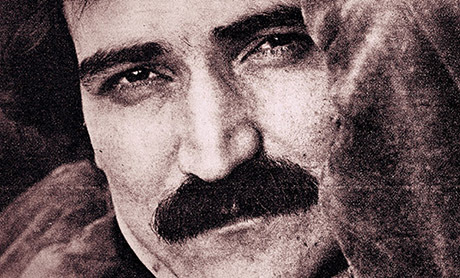

Belchior: viagem no universo de Nietzsche

Leitura das letras do compositor mostra aproximação surpreendente com as ideias do filósofo. “Meu delírio é a experiência com coisas reais”, cantava em “Alucinação” (1976)

)

Publicado 13/05/2018 às 11:19 - Atualizado 15/01/2019 às 17:34

Leitura das letras do compositor mostra aproximação surpreendente com as ideias do filósofo. “A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais”, cantava em “Alucinação” (1976)

Por Elstor Hanzen

A semelhança entre o compositor brasileiro Antônio Carlos Belchior e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vai muito além do bigode. Sem ostentar e sequer se manifestar diretamente sobre esta influência, Belchior bebia nos conceitos nietzschianos, como a moral do rebanho, vontade de poder, eterno retorno e a crítica ao mundo idealizado pela própria filosofia, pela religião e pela ciência. A relação fica evidente quando se faz um passeio pelas letras do cearense.

Nietzsche só viveu 56 anos. Contudo, bastou para ele ser considerado um dos maiores marcos do pensamento contemporâneo. Embora não muito valorizado pelo establishment, o autor é uma referência para organização da história desde o século 19 e se tornou pop entre o público jovem. Desconstruiu a moral e os valores estabelecidos pela filosofia grega, chegando ao desmantelamento da cultura dos ídolos e da religião. Nietzsche, portanto, foi o primeiro a interromper a órbita de compreensão do mundo criado por Sócrates, Platão e Aristóteles.

Os gregos inauguraram a filosofia ocidental, separando a natureza humana e toda sua relação instintiva/sensível da parte racional e objetiva da vida, a fim de criar um mundo ideal – o metafísico –, resultado de um imaginário: o homem projeta nas coisas aquilo que ele gostaria de ser. Essa mesma lógica, posteriormente, foi popularizada pelo cristianismo, já que o povo em geral não tinha acesso nem compreensão da filosofia.

Por isso, para o alemão, o juízo moral tem em comum com o juízo religioso o crer em realidades que não existem. Ou seja, no entendimento dele, assim se criou o mundo ideal para negar o real.

Realista e vitalista tal como na linha das ideias afirmadas pelo filósofo alemão, Belchior entendia a experiência com o real como a verdadeira emancipação do ser humano. Como em A Palo Seco: “Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, lhe direi: amigo, eu me desesperava”.

Essa leitura pode ser percebida explicitamente em vários fragmentos das letras do compositor e, de modo geral, permeia toda a obra do músico. “Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais”, cantava no disco Alucinação, em 1976.

O cantor via a arte com finalidade útil para o homem se emancipar, um instrumento para libertar os sentidos e a certeza de viver coisas novas, não como algo meramente ornamental e ideal. Na mesma perspectiva, Nietzsche tinha a arte como estimulante da vida, afirmava que ela só era possível com a embriaguez de todo o ser, com a manifestação da vontade de potência dos sentidos fisiológicos. O filósofo comparava a verdadeira arte ao grego Dionísio, deus da festa, do sexo, da alegria, da liberdade, enfim, dos sentidos do corpo e dos afetos. Ao contrário, portanto, à lógica da razão e da verdade, representado pelo deus Apolo.

O embate de Belchior também se dava em torno das travas morais da culpa e das coisas idealizadas por certo pensamento filosófico. Para se firmar poeta de sua geração, o compositor atravessou territórios entre a alma e o corpo para forjar sua obra, buscando elementos na crueza da realidade e na sinceridade das coisas, até mesmo empregar certa violência na construção de suas letras, em que a dor ensina aproveitar melhor os momentos alegres. Ou nas palavras dele, “a felicidade é uma arma quente”.

Ademais, traziam à tona as frustrações ideológicas, filosóficas e políticas. Para este mundo cruel e caótico, Belchior procurava despertar uma lucidez e luminosidade com o conteúdo do seu discurso. Ele sabia que nada era divino e maravilhoso, e a vida real era bem pior que a letra de uma canção.

Viver é melhor que sonhar

Esta leitura mostra que a arte e a vida não podem ser separadas da realidade, em nome de um mundo idealizado, seja filosófico ou religioso. Conforme o pensamento nietzschiano, o homem forte e verdadeiro aceita e vive a vida como ela se apresenta. Já o sujeito que busca a certeza e o paraíso é um fraco e decadente, porque não sabe conviver com a pluralidade do mundo e com a incerteza do devir – as mudanças.

De forma simples e em bom português, o cearense também deixava claro sua preferência pelo mundo real. “Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia fazendo tudo de novo. E dizendo sim à paixão, morando na filosofia”, diz a letra da Divina Comédia Humana.

Por isso, quem vive só na razão e na verdade está separado dos sentimentos humanos – aquilo que Platão fazia, por exemplo: corpo x espírito, pensamento x sentimento – com o objetivo de criar o mundo da luz e da razão. Para Nietzsche e Belchior, pelo contrário, a verdadeira experiência vem da realidade e do pensamento vivo que só pode ser coletado na prática humana mais visceral, como aquela que se experimenta na aspereza das ruas.

Em Apenas Um Rapaz Latino Americano, o cearense afirma essa visão. “Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve: correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção: a vida realmente é diferente. A vida é muito pior”.

À proporção que se passeia pela obra do músico e se recolhem algumas amostras, tanto mais se evidencia o pensamento do alemão. Na faixa Como Nossos Pais, Belchior usa as expressões “viver é melhor que sonhar” e “mas sei também que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa”, construções que valorizam o sujeito em detrimento de uma projeção metafísica.

Mais adiante na mesma música, deixa transparecer certa frustração com a eterna repetição das coisas, geração após geração. “Minha dor é perceber, que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, e vivemos, como nossos pais”. Sugerindo, portanto, que é preciso alterar a ordem social e instaurar uma nova forma de vida para as coisas mudarem, assim como Nietzsche fez ao romper com a órbita do pensamento grego e cristão.

Moral de rebanho

A postura de sempre desobedecer, nunca reverenciar também é comum entre os dois autores. Essa atitude é assumida pelo homem forte e predador como uma ave de rapina, que encara a vida com altivez e anda solitário; não como um carneiro, que anda sempre em bando porque e fraco e submisso. Num artigo acadêmico publicado em 2017, sob título – Nietzsche e Belchior: muito além do bigode -, já foi discutida essa comparação.

Escreveram as autoras, Regina Rossetti e Paula Cristina: “A construção do conceito de Ave de Rapina, defendido pelo filósofo alemão, ganha voz na poesia de Belchior. Segundo Nietzsche, a ética cristã é uma moral de escravos, de indivíduos fracos e que havia – em função da construção religiosa – desvirtuado o espírito senhorial e dominante do homem”.

Para Nietzsche, os valores foram invertidos, pois tudo aquilo que é débil, humilde, sofrido ou mediano passou a ser encarado como “bom”. Por outro lado, valores como austeridade, vivacidade e ímpetos foram taxados como “mal” pelo homem fraco. Graças a essa inversão, a região, a ciência e o própria conceito de verdade ganharam tantos seguidores e submissos, porque não conseguem viver a vida como ela é e aceitar a falta de controle do futuro.

No mesmo sentido, Belchior instiga o homem a se desvincular do animal de rebanho, seguir a vida num ‘andar com os próprios pés’. “Não quero regra nem nada. Tudo tá como o diabo gosta, tá. Já tenho esse peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. O que transforma o velho no novo, Bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma. É nenhuma regra ter. É nunca fazer nada que o mestre mandar. Sempre desobedecer, nunca reverenciar”, afirma em Não Leve Flores.

Espíritos livres

No livro Humano, demasiado humano, Nietzsche afirma o destino do espírito verdadeiramente livre: “Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um andarilho sobre a Terra e não um viajante que se dirige a uma meta final: pois esta não existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo; por isso não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular; nele deve existir algo de errante, que tenha alegria na mudança e na passagem”.

Belchior, nos últimos anos de vida, aplicou radicalmente as palavras do alemão e levou uma vida de andarilho, errante. Enfrentou dias e noites incertas, encontrou muitas portas fechadas e em alguns lugares conseguiu repouso. A tudo está sujeito quem vive livremente, mas só assim é possível “o equilíbrio de sua alma matutina, em quieto passeio entre as árvores, das copas e das folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, presentes daqueles espíritos livres que estão em casa na montanha, na floresta, na solidão, em sua maneira ora feliz ora meditativa, são andarilhos e filósofos”, escreveu Nietzsche.

Os pensamentos e as evidências em comuns entre as obras dos dois autores mostram que o cearense de Sobral se guiou e aplicou muitas ideias do filósofo alemão na música brasileira. O próprio Nietzsche declarava que a música era a linguagem que mais se aproximava da genuína comunicação humana. De modo que, além da ligação direta do gosto pela música, os principais conceitos do alemão aparecem nas letras de Belchior, semelhança bem mais profunda que os bigodes.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

“A felicidade é uma arma quente” não é um verso original de Belchior. Trata-se de uma citação dos Beatles, mais especificamente de uma canção de John Lennon, “Happiness is a warm gun”.

Adoro escutar Belchior, seus versos me parecem os mais sinceros de todo o cancioneiro brasileiro.

Entretanto, nunca lembrei do nordestino enquanto lia as obras de Nietzsche. Obras que sempre me pareceram ser contrárias às forças progressistas na maioria das vezes.

Será que o próprio Belchior era, de fato, admirador de Nietzsche?

Sugiro a Hanzen, uma leitura mais atenta do filósofo europeu (assim como de seu contexto histórico) e agradeço imensamente a Cesar Mangolin pela postagem do texto de José Carlos Ruy logo no primeiro comentário – um texto claro e, ao meu ver, revelador, do teor reacionário predominante em Nietzsche.

Viva a dialética!

Viva Belchior!!

Deixo aqui meus agradecimento pelo rico conteúdo…

Parabéns pelo texto. Apenas uma correção: No último parágrafo do tópico Moral do rebanho, os trechos citados são da música “Como o diabo gosta” e nao “Não leve flores”. Ao ler o artigo citado, também percebi esse pequeno erro.

“Conheço demasiado a situação em que alguém me compreende. E com necessidade me compreende.” NIETZSCHE, Friedrich. O Anticristo.

Na falta de palavras eu bato palminhas!!!???? que felicidade ler esse artigo. Abs

Camaradas

Insisto sempre na necessidade de buscarmos as ligações entre as filosofias e as nossas relações concretas, para que não se caia no erro, bastante comum, de viver no mundo das idéias sem tirar os pés do chão. Esta posição, bastante cômoda, permite a pensadores incríveis viverem circunscritos ao meio acadêmico, sem que o debate teórico tenha nenhuma ligação com a prática. Sei que muitos vão se chatear com isso, afirmando que não é necessária tal ligação, que a frente teórica também é parte da luta de classes etc, etc. O fato é que nossos intelectuais, com raras exceções, escondem-se atrás dessa verborréia para viverem apenas de engordar seus currículos Lattes.

Reproduzo, abaixo, um texto do camarada José Carlos Ruy, militante comunista há décadas e grande intelectual. Claro que, como virou praxe aqui, não tive tempo de pedir a ele licença para a reprodução, mas tenho certeza que ele escreve para ser lido, não para ser vendido, nem cultuado, de forma que não se importará com minha pressa.

O texto sobre Nietzsche parece colocar no lugar correto a discussão sobre esse filósofo, pelo menos entre marxistas. Muitos têm absorvido determinados aspectos do pensamento desse filósofo como se fosse algo, no mínimo, progressista.

Não sou grande conhecedor da obra do filósofo em questão. Tenho lido alguns de seus livros e tem me chamado a atenção tanto os aspectos que parecem justificar o imperialismo e o mundo-cão do capital financeiro, bem como o egocentrismo que tem marcado nossas relações. Aí acabei encontrando esse artigo do Ruy, que é de 1991, e tirei um peso da consciência, pois estava já pensando que minha compreensão falhava, visto que Nietzsche aparece por aí festejado por gente progressista e por revolucionários.

O texto é simples, de linguagem e estilo muito claros, de forma que pode, no mínimo, suscitar um bom debate.

saudações!

Cesar Mangolin.

Por José Carlos Ruy – jornalista e membro do CC do PCdoB

Tido como “auge da filosofia ocidental”, defensor da idéia de que “a escravidão é necessária à cultura”, Nietzsche transforma-se em guru da pós-modernidade, considerado como libertário até por setores progressistas

A trajetória de Friedrich Nietzsche, hoje transformado em guru da pós-modernidade, foi paradoxal. Seu pensamento, elaborado nas décadas finais do século passado, foi descoberto pela intelectualidade européia no final de 1880, inspirou os movimentos direitistas e elitistas do começo do século e influenciou os ideólogos do nazismo e dos autoritarismos militares europeus.

Após a Segunda Guerra Mundial, porém, a compreensão – e aceitação – de seu pensamento foi mudando, principalmente entre os intelectuais que formaram as fileiras existencialistas, até transformá-lo numa caricatura de teórico libertário, influenciando alguns setores progressistas. Essa recuperação de Nietzsche, por exemplo, está presente na biografia do filósofo escrita pelo professor norte-americano da universidade de Princeton, W. A. Kaufmann, publicada em 1950, que apresenta Nietzsche – convenientemente “desnazificado”, diz Lukacs – como o auge da filosofia ocidental desde Descartes. Duas décadas mais tarde, a rebelião estudantil de maio de 1968, na França e em outros países europeus, foi seguida de uma ampliação da reabilitação do pensador alemão, feita por intelectuais intimamente ligados àquele movimento. Giles Deleuze, Michael Foucault, François Lyotard foram profundamente influenciados por Nietzsche e basearam nele a crítica que fazem não só da ciência e do pensamento contemporâneo, mas principalmente fundamentaram aí seu rompimento com o socialismo e com qualquer proposta de atuação social, coletiva, para superar os problemas de nosso tempo. Mais recentemente, o norte-americano Marshall Bermann colocou Nietzsche lado a lado com Marx como pai da modernidade. Ele fazia eco a uma tradição do pensamento crítico ocidental que começou muito antes, e que tende a despolitizar Nietzsche e transformá-lo meramente num analista da cultura e da vida individual. O italiano Gianni Vattimo, por sua vez, apresentou-o como um profeta da pós-modernidade.

Ao lado de autores como esses – que pelo menos, procuraram respostas articuladas para a problemática de seu tempo – a moda acadêmica e intelectual teve outros suportes, fugazes e de menor envergadura. O movimento que ficou conhecido promocionalmente como “nova filosofia”, de meados dos anos 1970, na França, foi fortemente inspirado por Nietzsche, particularmente em sua virulência contra o socialismo, o conhecimento científico e a defesa intransigente do indivíduo. A “nova filosofia” fez parte do início da onda neoliberal de nossos dias, onda que dá espaço a escritores radicalmente niilistas (e pessimistas) como o francês Clement Rosset e o franco-romeno Emil Cioran, recentemente traduzidos no Brasil.

Não vamos aqui fazer a crítica – necessária e urgente – da obra desses autores. Nosso tema é mais limitado: dada a apresentação caricatural de Nietzsche como um “libertário”, e a influência que essa forma de pensar adquiriu em setores progressistas – e mesmo socialistas! –, nosso tema é o início da discussão de algumas de suas teses principais.

“Um autor político, nutrido nos preconceitos das rodas da alta aristocracia”.

Filho de família de pastores luteranos (por parte de pai e de mãe), Nietzsche viveu na periferia da pequena nobreza provincial prussiana. O pai orgulhava-se de ter sido preceptor de princesas da Casa de Sachsen-Altenburg, e fora investido como pastor pelo próprio imperador Frederico Guilherme IV, da Prússia. Desde cedo, o menino Nietzsche aprendeu a orgulhar-se de uma lenda familiar segundo a qual descenderiam de um obscuro conde Nietzki, polonês que, na época da Reforma, aderiu ao protestantismo e foi forçado a fugir para a Alemanha.

Nutrido nos preconceitos aristocráticos das rodas que sua família frequentava, cedo ele aprendeu a detestar os “franceses revolucionários” e a “alta cultura”. Era ainda estudante ginasial quando, numa visita a Berlim, hospedou-se na casa de um velho burguês cujas lamúrias resumiam bem a atmosfera onde o pensador se formou. “A Prússia – dizia – está perdida; os liberais e os judeus estragaram tudo com seus mexericos (…) destruíram a tradição, a confiança, o pensamento”.

O período em que Nietzsche viveu foi marcado por grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais na Europa. A revolução de 1848 – e, mais tarde, a Comuna de Paris, em 1871 – foram acontecimentos onde um novo ator político, a classe operária, defendia seu próprio programa, autônomo, de organização da sociedade. Antes do furacão, no final de 1847 e em janeiro de 1848, o aristocrata francês Alexis de Tocqueville advertia contra “essas singulares doutrinas, com nomes diversos, mas que têm, todas, por principal caráter, a negação do direito de propriedade”. Creio que dormimos no momento que estamos sobre um vulcão, escreveu.

A revolução européia daquele ano aproximou, como nunca desde a revolução de 1789, a burguesia e a aristocracia. Em seguida à insurreição parisiense de junho de 1848 e seu afogamento em sangue, escreveu Marx, uniram-se “tanto na Inglaterra como na Europa Continental todas as facções das classes dominantes, proprietários de terra e capitalistas, especuladores da Bolsa, lojistas, protecionistas e livre cambistas, governo e oposição, padres e livre-pensadores, jovens prostitutas e velhas freiras, sob a bandeira comum da salvação da propriedade, da religião, da sociedade”.

Pensador fundamentalmente político, foi nesse quadro que Nietzsche definiu o programa que guiaria sua vida, a formulação de uma nova ideologia para a elite burguesa e aristocrática européia. Crítico reacionário do capitalismo concorrencial (que, naquela época, começava a ser suplantado pelo capitalismo monopolista que se tornaria hegemônico na virada do século XIX para o século XX), Nietzsche propôs-se a defender a velha tradição – que ele chamava de “alta cultura” –, a atacar os inimigos ligados à plebe (os democratas e os socialistas) e à fundação de uma nova filosofia para justificar os privilégios da elite.

Seu elitismo traduziu-se num texto escrito por volta de 1870, quando – professor em Basiléia, Suíça – descobrira, encantado, que a escravidão fora essencial para o desenvolvimento da cultura grega.

“A cultura é sempre privilégio e trabalho, por sua vez, é tido como vergonha”.

“É possível que esse conhecimento nos encha de espanto – diz esse texto quase programa –, mas esse espanto é o efeito quase necessário de todo conhecimento mais profundo. Pois a natureza continua sendo alguma coisa de espantoso, mesmo quando se empenha em criar suas mais belas formas. Ela é feita de tal modo que a cultura, em sua marcha triunfal, beneficia apenas uma minoria íntima de mortais privilegiados, sendo necessário, se quisermos alcançar um desenvolvimento pleno da arte, que as massas permaneçam escravas”. Os modernos, diz ele, falam da “dignidade do homem” e da “dignidade do trabalho”. “A linguagem dos gregos é outra. Declararam com simplicidade que o trabalho é uma vergonha, pois é impossível que um homem ocupado no esforço de ganhar a vida se torne um artista. Confessemos, portanto, essa verdade que parece cruel: a escravidão é necessária à cultura”.

Verdadeiro programa que seria desenvolvido ao longo de sua vida, este texto define alguns dos traços principais do pensamento de Nietzsche: seu elitismo, a cultura como privilégio da elite ociosa, a definição do trabalho como “uma vergonha”, a ridicularização dos direitos do homem. Seu elitismo não ficou apenas na defesa passiva dos privilégios da elite, em seu individualismo aristocrático, mas significou também a recomendação de medidas para a defesa da “cultura” e das “tradições” ameaçadas pela democracia e pelo socialismo.

Assim, em 1870, ele dizia: “a guerra é necessária ao Estado como o escravo à sociedade”. Em 1872: “O mundo imperativo do belo e do sublime” é o “único meio de salvação contra o socialismo”. Em 1879: “Uma cultura superior só pode surgir onde haja duas castas distintas no seio da sociedade: a dos trabalhadores e a dos ociosos, capacitados para desfrutar verdadeiramente de seu ócio”.

Em 1887, desencantado da cultura como anteparo ao socialismo, pedia defesas mais fortes: “A manutenção do estado militar é o último meio que nos resta, seja para a manutenção das grandes tradições, seja para a instituição do tipo superior de homem, do tipo-forte”. E acrescentava: “Será necessário um novo terrorismo”.

Em 1888, dizia: “a compaixão dificulta, em grande medida, a lei da evolução, que é a lei da seleção”, e fazia a apologia do delinquente como modelo de homem forte: o criminoso é “o tipo de homem forte situado em condições desfavoráveis, um homem forte convertido num enfermo”, pois “suas virtudes foram proscritas pela sociedade”.

Essa reiterada e crua defesa dos privilégios da elite sinalizou, também, numa mudança na ética burguesa. Anunciando-se como promotor da “transmutação de todos os valores”, crítico ferrenho da moral – que definia como “parte de tirania contra a ‘natureza’” e “uma longa coação” –, Nietzsche fundamentou sua ética numa recusa radical do trabalho, considerado como atividade degradante, destinada a manter a glória dos homens superiores.

Naquele texto-programa escrito por volta de 1870, ele dizia: “a miséria dos homens que vivem no esforço deve tornar-se mais rigorosa ainda, para que um número mínimo de homens olímpicos possa criar um mundo de arte”. Um mundo que não tenha lugar para o povo, para o homem comum, que deve – deliberadamente – ser mantido à margem da cultura: “quem deseja ter escravos – escreveu em 1888 – é um néscio se os educa para senhores”.

Trata-se de uma mutação essencial na ideologia burguesa. Desde Calvino e a Reforma o trabalho – encarado de forma ampla, como atividade prática, comercial, industrial ou artesanal – fora posto no centro do modo burguês de explicar o mundo e definir os méritos que distinguem os homens. Adam Smith, no final do século XVIII, deu a definição clássica dessa noção, apresentando o trabalho como fundamento do valor. E, numa visão progressista para a época, pregou que o egoísmo, ao levar todos os homens a procurarem seu benefício próprio, era o formador da felicidade coletiva. Idéia à qual Hegel deu expressão filosófica, dizendo que só na aparência os homens trabalham (egoisticamente) apenas em seu próprio benefício, mas, na verdade, eles trabalham para o bem comum.

Essa ideologia correspondia à etapa concorrencial do capitalismo, onde a produção era valorizada em contraposição ao consumo, em que a poupança, os hábitos morigerados e austeros eram vistos como virtudes. Na época do capitalismo monopolista – que se anuncia no tempo de Nietzsche –, essa ética já não era suficiente. Era preciso mais, a justificação dos ganhos fora da produção, da especulação na bolsa, da pilhagem imperialista que começava a sobrepor-se à pilhagem colonial.

Assim, a visão do trabalho como atividade degradante está, em Nietzsche, intimamente ligada à apologia do capitalismo monopolista e do imperialismo, traduzida no elogio do criminoso, visto antes, do animal predador e na valorização da agressão imperialista. Em A Genealogia da Moral (1887) ele escreveu: “Se o animal predador se sentisse atormentado por remorsos, há muito tempo teria decaído e degenerado”. E, no livro póstumo A Vontade de Potência deixou a opinião de que “uma sociedade que definitivamente, e por instinto, renuncia à guerra e à conquista, está em decadência: se acha madura para a democracia”.

“Uma nova relação entre o ser e o pensar, entre o real e a imagem”.

Democracia que, para Nietzsche, era uma ameaça tão grande como o socialismo, a ponto de ele criticar Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha unificada, inimigo feroz dos socialistas e do movimento operário e chefe de um ofensivo militarismo de conquista que levou a Alemanha (sob hegemonia dos prussianos) a invadir quase todos os seus vizinhos, numa preparação para a disputa inter-imperialista que – décadas mais tarde – envolveria o mundo em duas trágicas guerras mundiais. Nietzsche criticava Bismarck por não considerá-lo suficientemente reacionário e imperialista, e por fazer aquilo que ele considerava “concessões democráticas”. Em 1885, por exemplo, dizia que a Alemanha estava estragada pelas complacências democráticas, honrada apenas por uma casta que permaneceu apegada a seus deveres: a casta dos oficiais prussianos, sobre a qual perguntava: “Digna de salvar a Europa, ela será capaz disso?” Salvar a Europa, evidentemente, de ameaça democrática e socialista, tarefa em que – esperava Nietzsche –, os prussianos teriam apoio e ajuda da Rússia czarista.

Em Para além do bem e do mal (1885), Nietzsche escreveu que o Socialismo era uma ameaça real, e que a consciência desse fato impunha “também uma nova tarefa” aos que pensaram nessa possibilidade. E, em seguida, deu uma noção do que seria essa tarefa: “onde estão os bárbaros do século XX? – perguntou. É evidente que não poderão aparecer e impor-se senão depois de enormes crises socialistas”. Nietzsche propôs-se fundar uma filosofia nova, para o século vindouro, e proclamou-se um militante dessa tarefa. Essa filosofia baseou-se na reinterpretação do problema fundamental da filosofia, a relação entre o ser e o pensar, entre o mundo real, objetivo, e a imagem teórica que fazemos desse mundo em nosso cérebro.

Toda a filosofia ocidental, desde Sócrates – pensava ele – era a crônica de uma decadência. Os gregos pré-socráticos – principalmente Heráclito – haviam, dizia ele, alcançado o cume do pensamento, em sua compreensão intuitiva, artística, não conceitual, do mundo e do homem. Com Sócrates começa a queda: sua filosofia conceitual, baseada no exame racional das proposições, introduzia uma perturbação na antiga harmonia, perturbação que tomou forma com Platão e sua definição do mundo objetivo como cópia de um mundo primordial, das idéias. A separação entre ser e pensar entre essência e aparência, que então teve início – separação fundamental para o desenvolvimento da atividade científica e para o conhecimento objetivo do mundo – é, para Nietzsche, o principal traço dessa queda. Queda que, depois, acentuou-se com o cristianismo e a definição de todos os homens como iguais perante a Deus (um ressentimento de escravos invejosos do poder do senhor) e aprofundou-se, séculos mais tarde, com a Revolução Francesa de 1789, para ele vitória da mediocridade e da moral de escravos, que acabou com a hierarquia antiga e vulgarizou a idéia dos direitos do homem, da igualdade e da democracia. Foi ela, principalmente, que deu as bases para a maioria dos males contemporâneos, e para o maior deles, o socialismo.

“Realidade objetiva não existe, apenas o véu de maia da ilusão pela ignorância”.

Assim, a refundação da filosofia proposta por Nietzsche partia de uma recuperação do caráter mágico-místico da aurora do pensamento ocidental. Inspirado em Heráclito, Nietzsche baseou sua filosofia num perpétuo movimento, num vir-a-ser eterno, onde tudo muda constantemente e onde toda permanência é uma ilusão dos sentido. Da tradição indiana, absorvida diretamente através de algumas leituras de textos antigos e de uma biografia de Buda, e indiretamente da influência de Schopenhauer, Nietzsche formulou a tese de que há uma vontade que age na natureza, que chamou de vontade de potência, base de sua concepção idealista, que explica – diz ele, em Para além do bem e do mal – “toda a nossa vida de impulsos como a conformação e ramificação de uma forma fundamental de vontade – ou seja, da vontade de potência” e que leva a “determinar toda força eficiente univocamente como vontade de potência. O mundo visto de dentro, o mundo determinado e designado por seu caráter ‘inteligível’ – seria justamente ‘vontade de potência’, e nada além disso”.

A concepção do conhecimento como uma ilusão necessária para a vida decorre desta fundamentação subjetivista da compreensão nietzscheniana do mundo, um eco da visão indiana do mundo; do conhecimento como o véu de maia (para os indianos, a realidade objetiva não existe – ela não passa de uma ilusão, o véu de maia, criação mágica de um mundo de multiplicidade superposta à realidade singular não dual, pelo poder da ignorância, ensina o Dicionário das Religiões, de John R. Hinnells.

Maia cria a ilusão de um universo diferenciado e esconde a unidade divina atrás das aparências).

Nietzsche intuiu agudamente os problemas que a filosofia – e a teoria do conhecimento – enfrenta em seu tempo. O dualismo espírito-matéria, pensamento-mundo objetivo, aparência e essência, levava o pensamento filosófico a verdadeiros becos sem saída. A antiga concepção da verdade como “adequação da coisa e da inteligência” (definição dada pelos escolásticos da Idade Média com base em Aristóteles) foi duramente questionada, no Ocidente, desde Descartes. Meus sentidos não podem me dar a certeza dessa adequação, pensava Descartes, pois eles podem me enganar; e, assim, só podemos ter certeza daquilo que podemos controlar e conhecer com segurança, isto é, nosso próprio pensamento. Estava fundada, assim, a metafísica moderna, que opôs radicalmente o pensamento e o mundo objetivo e fundou as bases da ciência moderna, ao exigir concepções claras do pensamento e da razão para dar uma segurança mínima à exploração objetiva do mundo material, existente fora de nossa consciência. A formulação mais desenvolvida dessa concepção de verdade foi dada pelo alemão Immanuel Kant, cuja teoria do conhecimento teria influência decisiva no pensamento burguês dos dois últimos séculos. Kant resolveu o problema da contradição entre conhecimento e mundo objetivo declarando que o sujeito que conhece e o objeto investigado são irredutíveis, isto é, o sujeito conhece apenas a aparência do objeto estudado, conhece apenas aquilo que seus sentidos conseguem captar – o objeto, a “coisa em si”, seria, por definição, inacessível, incompreensível, inapreensível pela atividade do sujeito. Assim, a verdade para Kant, é o “acordo do conhecimento com o seu sujeito” e o critério consiste na conformidade “com as leis gerais do intelecto” uma vez que tudo aquilo que contradiz essas leis é falso pois, nesse caso, o intelecto “contrastaria com suas próprias leis, isto é, consigo mesmo”. Em outras palavras, uma vez que o conhecimento da “coisa em si” é impossível para o intelecto, nosso conhecimento deve limitar-se à uma decisão racional, meramente intelectual, pois são iguais às possibilidades de a “coisa em si” existir ou não, e não podemos ter certeza de nenhuma delas. Hegel superou o radical dualismo kantiano afirmando a unidade fundamental do mundo como desenvolvimento da idéia que se torna auto-consciente, onde a unidade que é moldada pela enorme multiplicidade das relações que fazem a intermediação entre a essência e a aparência, entre a “coisa em si” e o conhecimento que temos dela.

Nietzsche, sem o brilho e o alcance universal do pensamento de Hegel, tentou resolver o problema de um golpe, à sua maneira intuitiva e aparentemente radical, negando qualquer oposição entre a essência e a aparência, e afirmando também a unidade fundamental do mundo. Só que, ao contrário de Hegel, Nietzsche enfatizou o lado irracional da solução kantiana, e refugiou-se no subjetivismo que nega a existência da “coisa em si”, isto é, do mundo material, objetivo, afirmando-o como mera projeção de nossa vontade, de nosso pensamento.

Em sua doutrina, Nietzsche dá passos de gigante para trás não só em relação a Hegel, mas também a Kant. Ele dissolve o dualismo kantiano sujeito-objeto enfatizando o sujeito, a atividade mental, enfatiza o subjetivismo e nega radicalmente a possibilidade de conhecimento objetivo (e, consequentemente, reduz a ciência a uma ficção inútil e nociva).

“O fundamento da verdade para Nietzsche é a utilidade que ela tem para a vida”.

“A coisa em si é digna de uma homérica gargalhada: ela parecia tanto, e mesmo tudo, e, propriamente, é vazia, ou seja, vazia de significação”, escreveu ele. Nada mais existe além de “nosso mundo de apetites e paixões”. “O que é uma palavra? A figuração de um estímulo nervoso em sons. Mas concluir do estímulo nervoso uma causa fora de nós já é um resultado de uma aplicação falsa e ilegítima do princípio da razão. Como poderíamos nós, se somente a verdade fosse decisiva na gênese da linguagem, se somente o ponto de vista da certeza fosse decisivo nas designações, como poderíamos, no entanto, dizer: a pedra é dura, como se para nós esse ‘dura’ fosse conhecido ainda de outro modo e não somente como estimulação inteiramente subjetiva”. O conhecimento, assim, fica reduzido a “metáforas das coisas, que de nenhum modo correspondem às entidades de origem”.

A novidade inaugurada por Nietzsche, no âmbito do idealismo subjetivo, foi a definição da verdade como utilidade: a verdade é uma ficção útil para a vida, pensava ele. “Todo mecanismo de conhecimento – escreveu em A vontade da potência – é um aparato de abstração e simplificação, não encaminhado a conhecer, mas a adquirir poder sobre as coisas”. Assim, bebendo um pouco de Kant e outro de Ernest Mach, definiu o conhecimento como esquematização do caos, comandado por categorias a priori, que já estariam na mente antes de qualquer experiência prática. O sistema de categorias cognitivas é encarado, assim, como um sistema de índices a partir do qual o pensamento pensa, uma ‘tábua’ “posta à disposição do pensamento”, explica o filósofo Gilvan Fogel.

Essa tese nietzscheniana fundamenta modernamente diversas correntes que compreendem o conhecimento como interpretação. O conhecimento é, em sua origem, metáfora; cada palavra, ao nomear os objetos, já é uma interpretação; assim, o conhecimento é um jogo de espelhos sem fim, onde cada interpretação leva à outra, sem nenhuma contrapartida objetiva e confiável. Foucault – um dos mais influentes nietzschianos modernos – diz que “se a interpretação não pode nunca acabar, isto quer simplesmente significar que não há nada a interpretar, porque no fundo tudo é interpretação, cada símbolo é, em si mesmo, não a coisa que se oferece à interpretação, mas a interpretação de outros símbolos”.

Esta tese, versão moderna do idealismo subjetivo, opõe-se radicalmente à tese marxista do conhecimento como reflexo, e baseia-se naquela superação subjetiva do dualismo filosófico tradicional. O fundamento da verdade, para Nietzsche, é a utilidade para a vida; assim, há em sua doutrina uma “identificação fundamental de ser e valor”, diz Eugene Fink. Valor entendido aqui como aquilo que o sujeito considera útil. Se o conhecimento é uma “mentira do intelecto (que) se baseia na inapreensibilidade conceitual da vida” (como diz Eugene Fink), então o critério de verdade deixa necessariamente de ser a correspondência da imagem teórica com o objeto real, e passa a ser meramente aquilo que o sujeito valoriza, independentemente do grau de arbitrariedade especulativa dessa valorização.

A unicidade universal, encarada deste ponto de vista meramente subjetivo, dilui também toda diferença entre essência a aparência. Essa diferença se baseou, no pensamento ocidental, naquela oposição entre sujeito e objeto, e sua interpretação idealista levou ao pensamento kantiano da irredutibilidade da coisa em si (a essência, o objeto real que está localizado no mundo, fora da consciência), e colocou como limite, para as teorias burguesas do conhecimento, as especulações sobre a aparência (ou fenômeno, segundo o linguajar dos filósofos).

O subjetivismo nietzscheniano dispensa esta distinção. Tudo é uno, diz Nietzsche, e o uno é o pensamento: se a essência não existe, se a “coisa em si é digna de uma homérica gargalhada”, o problema das relações entre a essência e a aparência é um falso problema, pois tudo se reduz à mera aparência, à metáfora criada pelo cérebro pensante. Hegel, mais uma vez, enfrentou este problema antes de Nietzsche, e deu a ele uma solução idealista fértil, que fomentou o desenvolvimento do pensamento e influenciou o surgimento do materialismo dialético. Hegel investigou as múltiplas conexões entre essência e aparência, compreendendo a unidade existente entre elas como estabelecida através do desenvolvimento como desenvolvimento do espírito, que se torna auto-consciente através da inteligência do homem. Se o cérebro pensante, o sujeito, e a realidade investigada, o objeto, fazem parte de um único movimento do espírito, que se desdobra em múltiplos aspectos, a atividade cognitiva é, na verdade – pensava Hegel –, a investigação do espírito sobre seu próprio desenvolvimento, o conhecimento seria parte do movimento do espírito no sentido de superar a alienação através de uma síntese superior cujo fundamento é a unidade básica que há no mundo.

“A ciência precisa saber decifrar relações entre aparência e essência”.

Marx inverteu a dialética hegeliana, para deixar exposto “o cerne racional dentro de seu conteúdo”, como escreveu no posfácio à segunda edição de O Capital. Assim, a forma mistificada da dialética hegeliana forneceu o método para a fundação da nova concepção de mundo, o materialismo dialético, onde o conceito de totalidade, que engloba as relações entre o universal, o particular e o singular, baseia-se na compreensão rigorosamente materialista das relações entre a essência e a aparência. “Toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas”, escreveu Marx em O Capital. Assim, o esforço de investigação materialista do mundo deve decifrar as relações entre aparência e essência e provar a coincidência entre ambas. “O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo unidade da diversidade”, escreveu Marx.

A valorização da percepção imediata leva Nietzsche a uma noção mistificada das relações entre o universal e o particular, visível em sua compreensão da formação dos conceitos. Uma palavra torna-se um conceito quando deve servir para designar “um sem número de casos mais ou menos semelhantes, isto é, tomados rigorosamente, nunca iguais, portanto, a casos claramente desiguais”, diz ele. O conceito iguala o desigual, pensa, e dá o exemplo do conceito de folha, formado pelo abandono das diferenças individuais, formando uma representação ideal de folha, como “se na natureza além das folhas houvesse algo, que fosse ‘folha’, eventualmente uma folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas, pintadas, mas por mãos inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e fidedigno como cópia fiel da forma primordial”. “Assim, diz, “a desconsideração do individual e efetivo nos dá o conceito, assim como nos dá também a forma, enquanto a natureza não conhece formas nem conceitos, portanto, também não conhece espécies, mas somente um X, para nós inacessível e indefinível”.

Em outro lugar, a mesma concepção das relações entre o individual e o universal aparece na condenação das formas coletivas e sociais que as relações entre os homens assumem: o indivíduo se oculta, diz ele, sob “a generalidade do conceito ‘homem’ ou sob a sociedade, ou se adapta a príncipes, classes, partidos, opiniões do tempo ou do ambiente”.

A concepção do conceito como eliminação das diferenças individuais – uma idéia formalmente correta – nada mais é do que a transferência para a natureza do individualismo radical que anima o pensamento de Nietzsche. É insuportável, para ele, a submissão da parte ao todo, a compreensão do indivíduo – do singular – como expressão do universal mediatizada pelo particular. Uma garrafa, por exemplo, só pode ser apreendida pelo nosso cérebro como expressão conjunta dessas três categorias: ela é singular, é esta garrafa que tenho à minha frente, única entre todas as que se assemelham a ela; ela é também um tipo específico de garrafa, uma garrafa de refrigerante que, por sua vez, é a expressão particular do universal garrafa, nome dado a uma espécie de recipiente de vidro para líquidos. Assim, a compreensão do singular (de nosso exemplo de garrafa) só pode ocorrer se ela estiver relacionada com o universal, tendo o particular como mediador. Como diz Engels, na Dialética da Natureza, “o movimento do singular ao universal e vice-versa é sempre mediatizado pelo particular, ele é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva, quanto no pensamento que a reflete de um modo aproximativamente adequado”.

A ausência da consciência da dialética entre estas três categorias exige a introdução do pensamento mágico, divino, para a compreensão do mundo, dos processos materiais e as relações entre os homens. Se a investigação não se dedica à descoberta das mediações entre as categorias, a especulação precisa – forçosamente – introduzir uma explicação mística para que o conhecimento possa ter alguma consistência, por mais alienado que seja. Em O Capital Marx mostra como a universalidade não é jamais um ponto de chegada autônomo do pensamento, como sugerem idealistas como Nietzsche. O universal é elaborado pelo pensamento através da experiência concreta, histórica, real, no trato com a imensa riqueza material do mundo objetivo, daí o caráter necessariamente aproximativo da ciência. Para o pensamento, escreveu Marx em outro lugar, o concreto é “um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de partida”.

“As abstrações mais gerais – diz Marx – só nascem, em resumo, com o desenvolvimento concreto mais rico, em que um caráter aparece como comum a muitos, como comum a todos”.

Ao contrário dos idealistas – e do beco sem saída em que se metem – o conceito forma-se a partir da experiência real, concreta, cotidiana; o universal é a expressão abstrata de inúmeros singulares. O universal – diz José Arthur Gianotti – deve sempre residir num suporte material qualquer; “o contrário é platonismo”, é idealismo. Exige o pensamento mágico, a mistificação especulativa – na qual Nietzsche é perito. Marx ilustra esse beco sem saída filosófico com um exemplo quase banal. A representação abstrata de “fruta” surge do processo mental que resume as características comuns às maçãs, peras, bananas etc. Os idealistas, porém, concebem a idéia de fruta como substância, e as maçãs, bananas, etc, como modos dessa substância, um procedimento especulativo que anula a realidade sensível e cria uma dificuldade inventada e insuperável. “É tão fácil – diz Marx – produzir a partir de frutas reais a idéia abstrata de fruta, ‘a fruta’, quanto é difícil produzir, partindo da idéia abstrata ‘fruta’, frutas reais. É, inclusive, impossível se chegar a uma abstração do contrário da abstração sem renunciar à abstração”.

“Engels mostrou a falsidade da oposição entre o homem e a sociedade em que vive”.

Hábil polemista, herdeiro das virtudes sofísticas dos pré-socráticos – que embaralhavam os interlocutores com palavras, sem preocuparem-se com as relações delas com o mundo real, objetivo – Nietzsche leva esta mistificação à análise da consciência e da linguagem. O conceito não existe, foi o animal homem – cuja arrogância deu origem ao conhecimento – que o desenvolveu. A linguagem levou à formação da consciência (outra concepção idealista: que desconsidera o papel do trabalho no desenvolvimento da inteligência, da consciência e da linguagem, e que, assim, não diz de onde a linguagem vem, como se ela preexistisse ao homem, ao animal cujas habilidades o tornariam suporte material da linguagem!) devido à necessidade de comunicação. A consciência, assim, é “propriamente apenas uma rede de ligação entre homem e homem – apenas como tal ela se desenvolveu e teve de desenvolver: o homem ermitão e o animal de rapina não teriam precisado dela”, diz em A Gaia Ciência.

“A consciência não faz parte propriamente da existência individual do homem”.

Consequentemente, “cada um de nós, com a melhor boa vontade de entender a si mesmo tão individualmente quanto possível, de ‘conhecer a si mesmo’, sempre trará à consciência apenas o não-individual em si”, e nosso pensamento mesmo “é constantemente como que ampliado e retraduzido para a perspectiva do rebanho”. Isto é, para o indivíduo a consciência é desnecessária – e mesmo nociva: ela imprime na mente individual as limitações em que a sociedade e a cultura se baseiam.

A fragilidade dessa idéia, seu caráter ideológico – baseado na desconsideração do trabalho como elemento de desenvolvimento das potencialidades do homem, e na incompreensão do homem como um animal radicalmente social, do indivíduo como ser social, que só pode se desenvolver coletivamente através da cooperação com outros indivíduos de sua espécie – foi demonstrada poucas décadas mais tarde por psicólogos como o russo Lev Vygotsky e o suíço Jean Piaget. Vygotsky, principalmente, desenvolvendo antigas sugestões do materialismo dialético (registradas por Engels no texto “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem”), mostrou a falsidade da oposição entre o homem e a sociedade, e que o desenvolvimento individual só pode ocorrer através do contato com outros homens, que esse desenvolvimento é biológico apenas em parte, mas é cultural, social, naquilo que é decisivo, naquilo que não só distingue o homem dos outros animais, mas também dá suporte ao próprio desenvolvimento daquilo que há de animal no homem, seu corpo, o atendimento de suas necessidades fisiológicas, aquilo que garante a sobrevivência física do indivíduo. Em lugar da oposição, há na verdade uma íntima e necessária interação entre o indivíduo e o coletivo, em cada homem particular.

“Uma história sem movimento onde todo impulso do homem é absurdo e inútil”.

Outro aspecto do pensamento de Nietzsche que merece consideração – pela sua influência moderna – é sua concepção da história. “Enquanto há leis na história, as leis não valem nada e a história não vale nada”, escreveu na segunda das Considerações Extemporâneas. Uma contradição a mais no pensamento de Nietzsche: se a realidade é um fluxo permanente e imutável, a história – entendida como compreensão do processo – teria que ter algum lugar nesse pensamento. Mas sua introdução significaria o reconhecimento das leis da história mesmo que elas fossem mistificadas e, principalmente, o reconhecimento da mutalidade inerente ao processo. Mas, em Nietzsche, a realidade é um fluxo permanente e imutável.

A solução desse enigma surgiu um dia, como uma iluminação, com a “revelação” do eterno retorno, formável assim (segundo Jorge Luis Borges): “o número de todos os átomos que compõem o mundo é, embora descomunal, finito, e só capaz, como tal, de um número finito (embora também descomunal) de permutações. Num tempo infinito, o número das permutações possíveis deve ser alcançado, e o universo tem de se repetir. Novamente nascerás de um ventre, novamente crescerá teu esqueleto, novamente chegará esta mesma página às tuas mãos iguais, novamente percorrerás todas as horas até à de tua morte incrível”. No Zaratustra, Nietzsche apresentou essa idéia dizendo: “esta lenta aranha, arrastando-se à luz da lua, e esta mesma luz da lua, e tu e eu cochichando no porão, cochichando coisas eternas, já não coincidimos no passado? E não voltaremos a percorrer o longo caminho, esse longo e terrível caminho, não voltaremos a percorrê-lo eternamente?”.

O eco da concepção circular da história, dos indianos, está presente aqui – mas revestido de uma aparente materialidade e cientificidade, que fala de átomos, universo, tempo e espaço. Nietzsche pensou em ir a Viena ou Paris estudar as bases matemáticas dessa tese, mas desistiu pois seria vão – os matemáticos não endossam essa falsificação idealista baseada na combinação de elementos díspares, um tempo infinito e um universo finito. Apesar disso, essa tese teve uma carreira promissora na intelectualidade burguesa. Ela decifra o enigma da história sem mudança: concebendo a história como um jogo onde os átomos fariam o papel de inumeráveis dados lançados ao acaso e igualmente se combinando ao acaso, o tempo fica reduzido a uma sucessão de “agoras” e o instante é glorificado.

No turbilhão financeiro da etapa imperialista do capitalismo, onde o jogo, a capacidade de perceber o momento exato de ganhar, toma a aparência de um acontecimento fugaz, desconectado do passado e do futuro, uma teoria como a do eterno retorno adquire ares de fiel descrição da realidade.

Mais que isso, trata-se de uma história sem movimento, sem processo imutável. “Se tudo volta, então, evidentemente, todo impulso do homem é inútil”, diz Nietzsche. “Toda ação, todo atrevimento, é absurdo e vão, pois tudo já está decidido”. Este jogo não prevê espaço para a atuação do homem na história e, ao mesmo tempo, transforma o instante num espelho onde o passado e futuro se igualam: “outorga ao passado – diz Fink – o caráter aberto de possibilidade do futuro, e este adquire a estabilidade do passado” – uma lenda útil para a burguesia na época em que qualquer aceleração da roda da história parece uma ameaça à estabilidade do mundo burguês. Essa lenda fundamenta, em nossos dias, concepções idealistas da história cuja polêmica com o marxismo está centrada justamente na idéia de um processo histórico sem mudança, cujas etapas sucedem-se arqueologicamente (como pensa Foucault) sem relações de causa e consequência, movida – diz Clóvis Moura – pela “contingência (o acaso, as idéias motoras ou mesmo os impulsos irracionais de personalidades ou grupos)”, contingência encarada como conjunto de elementos que dão conteúdo ao processo histórico. Nesse caso, a história se realizaria através de explosões imprevisíveis. Passaria a ser um conglomerado imprevisível de fatos atomizados, desligados uns dos outros, de vez que cada um esgotaria os seus efeitos e ressonâncias em si mesmo e não no seu encadeamento diacrônico. E a história desapareceria como ciência. Tornar-se-ia mito ou passatempo acadêmico.

Se o pensamento de Nietzsche não inova em relação a questões fundamentais do conhecimento, se ele recua em relação mesmo a teóricos burgueses como Kant e Hegel, qual o segredo do enorme prestígio que ele adquiriu em nosso tempo em setores progressistas?

É natural que ele adquirisse grande influência entre os intelectuais ligados à burguesia, seus porta-vozes e apologistas. Mas entre militantes do conhecimento e do pensamento ligados ao movimento democrático – e mesmo à luta pelo socialismo – a ascendência dessa filosofia só pode ser entendida se se compreender a dinâmica dessa intelectualidade, a natureza de seus vínculos sociais (progressistas ou não), o papel que ela se auto-atribui e a avaliação que ela faz da necessidade do pensamento crítico, e da própria natureza desse pensamento.

Em Os últimos intelectuais o escritor norte-americano Russell Jacoby mostrou a profunda mudança na atividade intelectual provocada pelo desenvolvimento do capitalismo, com a profissionalização e academização dos trabalhadores do pensamento, entre os escritores e produtores intelectuais dos EUA. Voltados para sua própria atividade, escrevem apenas a seus pares, desprezam a cultura pública e consolidam-se como uma casta de escrivas privilegiados, com altos salários e prestígio social.

Nesse quadro, não é difícil entender o prestígio de Nietzsche – prestígio baseado numa interpretação que subestima o reacionarismo do filósofo alemão e enfatiza a crítica da cultura e a análise do eu presentes em sua obra. Para Georg Lukács, “o encargo social” que a filosofia de Nietzsche cumpre, consiste em “salvar”, “resgatar” este tipo de intelectual burguês, “em apontar-lhe um caminho que torne desnecessária a ruptura e até todo conflito sério com a burguesia; caminho em que possa seguir abrigando, e inclusive se acentue nele, o agradável sentimento de ser um rebelde ao contrapor-se, tentadoramente, à revolução social ‘superficial’ e ‘puramente externa’ outra revolução ‘mais profunda’, de caráter ‘cosmobiológico’. Uma ‘revolução”, além disso, que deixe em pé, íntegros, os privilégios da burguesia e que defende, sobretudo, aproximadamente, a situação de privilégio da intelectualidade burguesa, imperialista e parasitária, uma ‘revolução’ dirigida contra as massas e que dá, ao medo que os privilegiados econômicos e culturais têm de perder seus privilégios, uma expressão patético-agressiva em que se disfarça seu temor e seu egoísmo”.

BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Mestre Jou, SP, 1982.

BORGES, Jorge Luís. História da Eternidade. Globo, Porto Alegre, 1982.

CHEVALLIER, Jean Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Agir, RJ, 1966.

DELEUZE, Giles. Nietzsche e a Filosofia. Rio, RJ, 1976.

FINK, Eugene. La Filosofia de Nietzsche. Alianza Editorial, Madrid, 1981.

FOGEL, Gilvan. “A articulação da pergunta nietzschiana por verdade e conhecimento”, in Uma história da filosofia – Verdade, Conhecimento e Poder, vol. IV, As concepções revolucionárias do homem e do mundo, Univerta, UFRJIIFCS, RJ, 1990.

FOUCAULT, Michael. Nietzsche, Freud e Marx. Theatrum philosoficum. Princípio, SP, 1987.

GARAUDY, Roger. Para conhecer o pensamento de Hegel. LPM, Porto Alegre, 1983.

GIANOTTI, José Arthur. Origens da dialética do trabalho. LPM, Porto Alegre, 1985.

HALEVY, Daniel. Nietzsche – uma biografia. Campus, RJ, 1989.

HINNELLS (Org). Dicionário das religiões. Círculo do Livro, SP, 1989.

KURSANOV, G. Veritas – Fundamentos de la teoria leninista de la verdad y crítica de las concepciones idealistas modernas. Progresso, Moscou, 1977.

LÊNIN, Vladimir Ilitch. Cahiers philosophiques. Progresso, Moscou, 1973.

LUKÁCS, Georg. El asalto a la razon, la trayetória del irracionalismo desde Scheeling hasta Hitler. Grijalbo, Barcelona, 1972.

LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista. Civilização Brasileira, RJ, 1978.

MARX, Karl. “Introdução à crítica da economia política”, Parte III, “Método da economia política”, in Contribuição para a crítica da economia política. Estampa, Lisboa, 1973.

MARX, Karl. O Capital. Livro 1, Tomo 1, Abril Cultural, SP, 1983.

MARX, Karl. O Capital. Livro 3, Volume 6, Civilização Brasileira, RJ, 1974.

MEYER, Arno. A força da tradição. Companhia das Letras, SP, 1987.

MOURA, Clóvis. As injustiças de Clio. Oficina de Livros, BH, 1990.

NIETZSCHE, Friedrich. Obras incompletas. Abril Cultural, SP, 1974 (Os Pensadores, vol. XXXII).

REGO, Walquíria Domingues Leão. “Indivíduo, liberdade e igualdade no pensamento liberal e em Marx”, in Perspectivas, SP, vol. II, 1988.

SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. Martins Fontes, SP, 1988.

YURRE, Gregório de. Totalitarismo y egolatria. Aguillar, Madrid, 1962.

Publicado originalmente na Revista Princípios

Boa tarde.

Com todo respeito, sem haver adentrado profundamente nas reflexões do texto, venho sugerir ao Elstor que também estude, se possível, e for de interesse, a Doutrina Espírita, que possui três bases – Ciência, Filosofia e Religião.