Silvia Federici quer ir além das fronteiras do corpo

Em novo livro, ela aprofunda as reflexões de “Calibã e a Bruxa”. Sustenta que o corpo, terreno original de exploração das mulheres pelo capitalismo, pode ser também lugar de resistência e de transformação — material e simbólica — do mundo

Publicado 14/07/2020 às 16:09

Por Mara Montanaro, em tradução do Esquerda.net

MAIS:

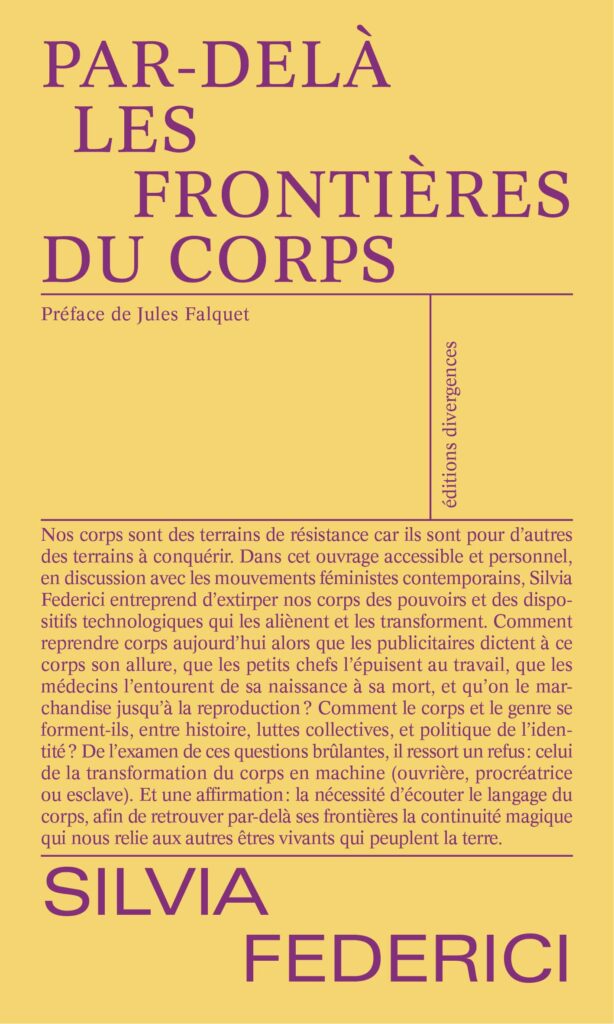

Resenha do livro

Par-delà les frontières du corps, de Silvia Federici

Paris, Editions Divergences, 2020, prefácio de Jules Falquet.

Isto não é o meu corpo. Pois eu tenho, de acordo com os dias e os momentos, muitos corpos e muitas línguas”. Entre estas línguas, por vezes hesito. […] Porque tenho um corpo ereto, um rosto inteiro, um corpo de cabeça, com uma linguagem de cabeça que anda direito, tenho um corpo redondo, um corpo de pernas curtas, um corpo baixo ao chão e um corpo alado, tenho um corpo que se arrasta… [….] Tenho um corpo cheio de órgãos, um corpo de barriga, um corpo de enxaqueca, um corpo de cacofonia e um corpo de silêncio, tudo inteiro, tenho um corpo de cem anos e um corpo de vinte anos, um corpo de manhã e um corpo de noite, por isso não sei.

E porque tenho corpos, tenho muitas línguas, que não só são determinadas por onde são faladas, mas que encontram origem, apoio, nos meus corpos: língua académica, língua dos grupos feministas, língua do GRIF, língua dos amigos, língua da escrita, língua do sexo, língua das conferências, língua da aldeia e da chávena de café, língua do silêncio.

Assim, se me refiro à minha experiência, não tenho um corpo, uma linguagem corporal, mas sim corpos e linguagens corporais. […] Também não me identifico com eles, tal como não me identifico com nenhum deles, com nenhum dos meus corpos. Necessidade de se mover, de não se manter no lugar, de não me manter no meu lugar. […] E, ao mesmo tempo, o projeto sempre empreendido e sempre logrado de levar para todo o lado o mesmo corpo e a mesma língua, de escrever como se vive, de militar como se escreve, de falar como se toca, de viver como se milita” (Françoise Collin, Polyglot(u)sons, 1976).

O título do livro de Deleuze, Qu’est-ce que peut un corps? foi o fio condutor que me acompanhou na leitura desta última e tão marcante obra de Federici. Na verdade, é uma espécie de nomadismo, de deslocamento contínuo de intensidades, de corpo a corpo para o qual Silvia Federici nos convida neste novo livro que, como Jules Falquet diz com razão no seu prefácio, é uma espécie de OVNI em relação às suas últimas obras. O que apenas aumenta a potência teórica e política de cada parte que o compõe:

– a primeira, que trata da opressão e exploração dos corpos das mulheres no capitalismo, das exigências feministas dos anos 70 e da crise de reprodução nos dias de hoje;

– a segunda, na qual Federici analisa o corpo, o género e a performance, fazendo menos referência ao trabalho de Judith Butler [1] do que às aplicações limitadas e parciais do conceito de performance que não têm em conta as restrições não só discursivas mas também materiais que pesam sobre o corpo das mulheres, passando pelos desafios daquilo a que ela chama um movimento de fabricação de corpos que vai da cirurgia plástica à gestação de substituição, para investigar em vez disso a instituição médica e a história da sua colaboração com o Estado e a capital ;

– a terceira, na qual volta ao papel desempenhado pela medicina, psicologia e filosofia na disciplinarização do corpo para o transformar em força de trabalho, e na qual encontramos também um texto escrito em 1982 com George Caffentzis;

– o quarto com o belo título Elogio do Corpo Dançante;

– e o posfácio sobre a militância alegre no qual afirmar o nosso corpo se torna uma estratégia imanente de insurreição potente face às devastações capitalistas.

O que pode um corpo fazer? O que é um corpo? Corpos de mulheres, corpos feminizados, corpos desfeitos até no movimento da procriação que é transformada em reprodução, ou seja, na produção de produtores, em corpos de trabalho, explorados, oprimidos, violados mas também e sobretudo em corpos resistentes, corpos subversivos, corpos em greve, corpos combatentes, corpos dançantes, corpos alegres, corpos potentes.

De facto, como diz Veronica Gago no seu livro – em breve disponível em tradução inglesa – intitulado La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo:

“A potência, de Espinosa a Marx, nunca é e nunca existe separada do corpo que a contém. É por isso que a potência feminista é a potência do corpo enquanto corpo que é sempre individual e coletivo. Além disso, a potência feminista estende, amplifica o corpo através da forma como ela é reinventada nas lutas das mulheres, nas lutas feministas que, uma e outra vez, atualizam o conceito de potência. A potência não existe em abstrato. A potência feminista é a capacidade de desejar[2]”.

Esta capacidade de desejo existe porque outros mundos são possíveis e os corpos potentes, alegres e inesperados das mulheres em revolta, estes corpos que são uma maré indisciplinada e incontrolável – como a greve feminista internacional – estes corpos provam-nos isso.

Pois se é claro “que o corpo é a condição para a existência da força de trabalho, é também o seu limite, como principal elemento de resistência aos seus gastos” (Calibã e a Bruxa, p. 255) e é por esta razão que na quarta parte do Par-delà les frontières du corps , “Elogio do Corpo Dançante”, Federici nos diz:

“podemos reconstruir uma história do corpo descrevendo as várias formas de repressão que o capitalismo tem implementado contra ele. Mas, em vez disso, decidi escrever sobre o corpo como um terreno de resistência, ou seja, o corpo e os seus poderes – poder de agir, de se transformar, o corpo como um limite à exploração” (p. 131).

Em Par-delà les frontières du corps, se por um lado Federici se propõe “extirpar os nossos corpos dos poderes e dispositivos tecnológicos que os alienam e transformam identificando a ferida: as relações sociais de género, classe e raça”, por outro traça uma estratégia militante e alegre inspirada no feminismo comunitário latino-americano – à qual voltarei – que se encontra na quarta parte: “Ouçamos a linguagem e o ritmo do mundo natural, este é o caminho para a saúde e para a cura da terra[…]” Há nela uma política imanente: uma capacidade de transformação dos nossos corpos, dos outros e do mundo” (p. 137), bem como no posfácio Sur le militantisme joyeux: “prefiro falar de alegria do que de felicidade. Porque a alegria é uma paixão ativa” (p. 140).

Para o dizer com Deleuze, Federici exorta-nos a sermos afetados pela alegria, a multiplicar os efeitos que exprimem a máxima afirmação, a fazer do corpo um poder que não seja reduzido ao organismo.

“Um passo importante é dado quando nos damos conta de que entramos no movimento com muitas cicatrizes. Todos nós temos as marcas da vida tal como ela é feita para nós na sociedade capitalista. É mesmo, na realidade, por isto que queremos lutar e transformar o mundo”. (p. 141).

É evidente desde o início que as feridas provêm do facto de “um dos principais projetos do capitalismo ter sido a transformação dos nossos corpos em máquinas de trabalho” (p. 33), mas este processo tem sido aplicado de forma diferente a homens e mulheres. Desde Calibã e a Bruxa (link is external), Federici não tem parado de analisar como o corpo tem sido para as mulheres na sociedade capitalista o que a fábrica tem sido para os trabalhadores assalariados: o terreno original da sua exploração e da sua resistência, apropriado pelo Estado e pelos homens e forçado a funcionar como meio de reprodução e fonte de acumulação capitalista (Calibã e a Bruxa, p. 29).

Desde o seu envolvimento no movimento feminista, o fio condutor das reflexões de Federici tem sido a questão das condições materiais de vida das mulheres, a sua opressão e exploração, a questão do trabalho reprodutivo das mulheres, mostrando como este desempenha um papel essencial na acumulação de capital. Ora sabemos muito bem como o capital tomou posse de corpos e os reduziu a uma abstração comum. Como diz Daniel Bensaid:

“O capital é também recenseamento dos corpos, colocá-los a trabalhar, a submissão dos corpos à disciplina e à máquina e ao princípio do rendimento. Como força de trabalho, o corpo torna-se uma mercadoria entre outras e todos os corpos se tornam mercadoria em potência” (La discordance des temps).

Em Par-delà les frontières du corps, Silvia Federici propõe refazer este recenseamento dos corpos das mulheres no capitalismo, com o grande mérito de ter sempre em conta as condições materiais da existência; por outras palavras, nenhuma transcendência é possível, os corpos são sempre processos e em relação, são corpos desejantes dos quais Federici desenha uma cartografia materialista e imanente mostrando toda a sua potência quando estes corpos se rebelam, lutam, ocupam as ruas e constroem linhas de fuga, tornando-se corpos políticos.

O meu corpo pertence-me, o meu corpo é meu, slogans que marcaram o movimento feminista dos anos 70 e o próprio trabalho de Silvia Federici. Como ela própria afirma na introdução, Par-delà les frontières du corps nasceu como resposta às perguntas que surgiram durante três conferências proferidas no Instituto de Estudos Integral da Califórnia em 2015 sobre o significado do corpo e a política do corpo no movimento feminista dos anos 70, com o objetivo de responder a três objetivos:

“insistir na contribuição do feminismo dos anos 70 para uma teoria do corpo; admitir, ao mesmo tempo, a sua incapacidade de desenvolver estratégias para transformar as condições materiais da vida das mulheres e voltar ao quadro teórico apresentado no Calibã e a Bruxa, ou seja, às raízes das formas de exploração a que as mulheres estiveram sujeitas na história da sociedade capitalista” (p. 23).

Bem consciente, para o dizer com Françoise Proust[3], da necessidade de tratar a história “de uma forma política”, a fim de a considerar do ponto de vista atual. As discussões que se seguiram às conferências levaram Federici a complexificar e alargar o quadro que tinha acabado de ser esboçado e levaram-na a fazer uma série de perguntas e a desenvolver estratégias para o movimento feminista.

Em primeiro lugar, devemos – pergunta-se Silvia Federici – rejeitar a categoria de “mulheres”? Esta é uma questão crucial para o movimento feminista que quer ser revolucionário, anti-racista, anti-capitalista e verdadeiramente descolonial, e da qual devemos, na minha opinião, problematizar e analisar o próprio tema do feminismo, este Nós, as mulheres. De facto, como Elsa Dorlin afirma na sua introdução a Sexo, Raça e Classe [4], os movimentos feministas tendem a produzir um sujeito político, Nós Mulheres, que nivela a multiplicidade de experiências sexistas a que as mulheres estão sujeitas, reduzindo assim as mulheres a uma experiência típica.

A unicidade deste sujeito político, Nós Mulheres, decorrente de um certo feminismo que, nas palavras de Françoise Vergès, poderia ser descrita como civilizacional [5] ou o feminismo do 1% [6] – este sujeito universaliza abusivamente uma experiência de opressão, modelada na experiência das mulheres europeias ou norte-americanas de classe média e desenha os contornos daquilo que deve consistir a emancipação das mulheres.

Ora, o problema não é tanto que o Nós que se exprime fala abusivamente em nome de todas as mulheres: o problema reside mais no facto de que este Nós que fala se dirige às Outras Mulheres como objetos de discurso. (Ver também a este respeito as notáveis análises de C. T. Mohanty, mas também de G. Anzaldua, C. Moraga e N. Alarcon). A questão que Federici levanta aqui, então, é a questão crucial do sujeito, ou melhor, dos processos de subjetivação[7] dentro do feminismo. Como Dorlin diz em Sexo, Género e Sexualidades, referindo-se a Maria Puig de la Bellacasa :

A utilização do termo “feminista” por Hartsock, em vez de “mulheres”, é produto deste posicionamento; ou seja, é uma posição construída a partir de uma situação sofrida e não de um ponto de vista feminino essencializado. A definição é política e não ontológica. Consequentemente, é uma posição política, “empenhada”. O conhecimento produzido por e a partir do posicionamento feminista constitui tanto um recurso cognitivo como político. [8]

Como, aliás, Françoise Collin, uma filósofa feminista – cuja potência do seu pensamento prático está longe de ser reconhecida – não deixou de salientar, a condição comum de opressão não é por si só suficiente para apelar a uma sororidade universal que neutralize as diferenças entre todas as mulheres, na medida em que se é possível assumir uma generalidade da opressão das mulheres, deve também salientar-se que esta opressão não adota as mesmas formas de uma cultura para outra e de uma época para outra e que o conceito deve ser constantemente reativado, reanalisado, declinado de acordo com circunstâncias concretas, históricas e contingentes. [9]

A opressão, no sentido mais concreto do termo, nomeadamente o da materialidade das práticas, afeta cada mulher na sua intimidade de uma forma que é sempre singular. Esta opressão só pode ser combatida coletivamente, como vimos com a greve feminista internacional, particularmente na América Latina (permito-me aqui remeter para a minha entrevista (link is external)). Além disso, e referindo-se às feministas da América Latina que, para combater a violência sistémica e estrutural contra as mulheres, o endividamento, e pelo direito ao aborto, entraram em luta juntas apesar das suas diferenças, Federici recorda e afirma que “se evacuarmos “as mulheres” como categoria político-analítica, então o feminismo também desaparece” (p.25).

Porquê o corpo? E porque não o corpo? É óbvio que é na relação que temos com os nossos corpos, na forma como a nossa relação com o outro é estruturada, que o sistema de opressão e exploração a que estamos sujeitos na sociedade capitalista está enraizado se perpetua porque “a política do corpo reflete uma consciência de que as nossas experiências mais íntimas, supostamente privadas, são de facto altamente políticas, envolvendo o Estado-Nação” (p. 48).

Os corpos das mulheres são, portanto, um campo de intersecção de forças materiais e simbólicas, não um destino anatómico. O objetivo do movimento de revolta feminista tem sido – como nos mostra Federici ao longo da primeira parte – desnaturalizar a feminilidade, ou seja, desnaturalizar o que uma mulher deve ser e fazer.

A ideia-forte de Federici é então que é preciso reivindicar que a abolição todas as formas de exploração:

“A nossa tarefa como feministas não é dizer a outras mulheres que formas de exploração são aceitáveis mas sim cultivar uma potência coletiva que nos permita não nos vendermos , seja de que maneira for. Façamo-lo reivindicando os nossos meios de reprodução – terra, água, produção de bens e conhecimentos e o nosso poder de decisão, a nossa capacidade de escolher a vida que desejamos” (p. 54).

O último ponto que gostaria de abordar é o uso inovador de Federici do jovem Marx, particularmente da sua afirmação de que “a natureza é o corpo inorgânico do homem [10]” para sugerir “houve um tempo em que podíamos ler os ventos, as nuvens e as variações no fluxo dos rios e mares” (p. 133), fazendo eco do que é central ao pensamento ecofeminista, nomeadamente a opressão e exploração das mulheres, dos seus corpos e a exploração e destruição da natureza como duas facetas inseparáveis do sistema capitalista.

Além disso, como Jules Falquet corretamente assinala no seu prefácio – esta reapropriação de corpos já é praticada há anos pelas ativistas feministas na América Latina: para elas, os corpos das mulheres são o primeiro campo de batalha que deve ser descolonizado e despatriarcado. “Ni las mujeres ni la tierra somos territórios de conquista!” Nem as mulheres nem a terra são territórios a serem conquistados! Este grito ressoa em toda a América Latina. Apareceu através da voz do grupo feminista boliviano Mujeres Creando mas também pensamos nas análises de Lorena Cabral, uma feminista comunitária guatamalteca [11] que enfatiza como “é no corpo da mulher e também na terra que todas as opressões são construídas”.

Podemos então adivinhar como o caminho que Silvia Federici nos convida a seguir é o de uma política imanente de escuta dos corpos e da terra; de facto, ela obriga-nos a ouvir “a linguagem e o ritmo do mundo natural, este é o caminho para a saúde e para a cura da terra”[137], recordando, de facto, o que Françoise Collin dizia:

“o critério para a ação revolucionária é a saúde”. E a saúde não é trabalho, nem o seu corolário, lazer. A saúde é talvez a mulher” (Le corps se rebiffe, em Le travail c’est la santé, Cahiers du Grif, 1976).

Mara Montanaro é investigadora associada do Laboratório de Estudos de Género e Sexualidades da Universidade de Paris VIII e autora de Françoise Collin: l’insurrection permanente d’une pensée discontinue.

Texto publicado originalmente na Contretemps (link is external). Tradução de Raquel Azevedo para o Esquerda.net.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.