Rota, 50 anos de matança

Há meio século, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa mais letal da PM paulista, levam medo e morte pelos becos e vielas de São Paulo. Surgida para combater a resistência à ditadura, ela adaptou-se ao massacre da juventude negra

Publicado 19/10/2020 às 11:15 - Atualizado 19/10/2020 às 12:07

Reportagem especial de Arthur Stabile, Caê Vasconcelos, Fausto Salvadori e Amauri Gonzo, na Ponte Jornalismo

Vila Norma, São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Relógio marca 16h15 do dia 10 de setembro de 2020. O faxineiro Erik Santos Souza, 23 anos, estava há pouco tempo no mini mercado de sua tia. Todos os dias ele sai do trabalho, passa em casa e vai ao comércio ajudá-la. Naquele dia foi diferente: policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) decidiram abordar o jovem negro. Erik acabou detido. Ficou três horas dentro da “barca” cinza. Estava lá incomunicável, rodando de uma delegacia para a outra. Foram horas de pânico para ele e sua família.

O medo deles tinha motivo: muitos jovens negros que entram em viaturas da tropa mais letal da PM paulista, como aconteceu com Erik há pouco mais de um mês, nunca mais são vistos com vida. Somente às 20h30 daquele dia ele chegou no 63º DP (Vila Jacuí), onde foi ouvido como testemunha. “Vocês não tiraram o meu sobrinho do comércio como testemunha, tiraram ele como um bandido, algemado e no camburão”, disparou, na delegacia, Alice dos Santos Jesus, 55 anos, tia do jovem e proprietária do comércio em que ele faz um bico.

Cerca de três meses antes, em 24 de maio, Rodrigo Queiroz Ferreira, 29 anos, não teve a mesma sorte de Erik ao encontrar com a Rota. Por volta das 23h48, Rodrigo e outro homem, não identificado até hoje, foram mortos rua Paulo Silva, no Rio Pequeno, bairro da zona oeste da capital paulista. De acordo com a perícia, ele levou oito tiros: um nas costas e sete na região da barriga e do tórax. Sua roupa, porém, só tinha marca de um disparo: o que o atingiu pelas costas.

Pouco tempo antes do assassinato de Rodrigo, no dia 27 de fevereiro, Renato Vieira Cruz, 39 anos, foi morto dentro de casa. Também por policiais militares da Rota. Com cinco disparos. Os ferimentos deixaram uma poça de sangue espalhada por toda a cozinha de sua casa, na rua Salinas do Açu, no Jardim Lapena, em São Miguel, na ZL de São Paulo. Nenhum mandado de busca e apreensão foi apresentado. “Um volume na cintura” foi a alegação dos boinas pretas, como são conhecidos os policiais de Rota, para invadir a casa e matar o homem. Não há novidades sobre a investigação.

Em 2019 a tropa mais letal da PM paulista matou 98% a mais quando comparado com 2018: 101 civis, conforme relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo. Não é exclusividade daquele ano. O mesmo aconteceu no começo de 2015. Ao longo de 19 anos, entre janeiro de 2000 e março de 2019, PMs do 1º Batalhão mataram 1.222 suspeitos em supostas trocas de tiro. No mesmo tempo, 27 policiais foram assassinados. A média do período é de 64 mortes cometidas pela tropa ao ano. Para termos de comparação, em 2019 o batalhão da PM paulista que mais matou foi o 2º Baep (Batalhão de Operações Especiais), uma espécie de “Rota do interior”, localizado em Santos: 27 assassinatos em 11 meses.

Combate às “guerrilhas urbanas”

Os números citados acima não são um acidente. Foi exatamente para matar que a tropa mais letal da PM paulista surgiu. Fundada oficialmente em 15 de outubro de 1970, em plena ditadura militar, a Rota integra o 1º Batalhão de Choque. A ideia era combater guerrilhas urbanas contrárias ao regime autoritário. A Rota seria “responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de ações de policiamento motorizado”, dizia o texto

Logo depois, em 1975, a Rota já dava demonstrações de que não matava exclusivamente bandidos de alta periculosidade, como ladrões de bancos ou homicidas. Existia a chance real de inocentes serem mortos. Ou, como denunciado pelo jornalista Caco Barcellos no livro Rota 66, em 1992, de pessoas serem executadas mesmo com os PMs tendo a chance de prendê-las.

Francisco Nogueira Noronha, 17 anos, José Augusto Diniz Junqueira, 19 anos, e Carlos Ignácio Rodrigues Medeiros, 22 anos, eram jovens da classe média paulistana. Roubavam o toca fitas de um carro de luxo no dia 23 de abril de 1975 quando se depararam com a Rota. Na fuga, dada pelas ruas do bairro rico do Jardins com um Fusca contra uma Veraneio do 1º Batalhão, foram executados pelos PMs, como denunciou Barcellos. Os policiais tentaram plantar drogas e armas no local. Em reportagem de Marcelo Godoy e Bruno Paes Manso publicada décadas depois, o Coronel Antônio Erasmo Dias, secretário da Segurança Pública quando a Rota matou três jovens ricos e brancos, confessou que os policiais armaram a ação. “Eles (os rapazes) não estavam armados porra nenhuma”, contou, rindo, o homem que mandava na Segurança Pública de SP.

O crime possibilitou ao jornalista identificar um rastro de sangue vindo do 1º Batalhão, com PMs acumulando dezenas de mortes em serviço. Levantamento feito pelo jornalista identificou em registros 3.846 mortes ocorridas entre 1970 e 1992. A conclusão é de que 65% dos mortos pela Rota eram inocentes.

Como mostrado ao longo dos últimos anos pela Ponte, a rotina de mortes prossegue. No entanto, o governo paulista se nega a apontar quantas pessoas estão lotadas no primeiro batalhão. A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, comandada pelo general João Camilo Pires de Campos neste governo de João Doria (PSDB), sobre o efetivo atual da Rota, com divisão por patente, raça, idade e sexo dos PMs lotados no 1º Batalhão. Até o momento da publicação não houve resposta por parte da assessoria de imprensa da pasta, feita pela InPress.

Localizada na Avenida Tiradentes, que liga a região central à zona norte da cidade de São Paulo, a Rota atua na execução de ações de policiamento motorizado, contra o crime organizado e grandes acontecimentos, como assaltos a bancos. O Memorial da Resistência, instituição do governo paulista destaca a atuação sanguinolenta da Rota depois do período ditatorial, que perdurou de 1964 até 1985 – nesta época, os túneis do quartel onde funciona o batalhão chegaram a ser usados como celas para presos políticos. “A Rota foi gestada como um batalhão de elite, apresentando, desde o seu início, altos índices de letalidade que ainda a caracterizam, bem como a formação de esquadrões da morte atuantes nas periferias da cidade”, diz texto do Memorial.

Repressão é algo exaltado dentro do prédio que abriga a tropa, construído em 1892 e hoje apelidado de “Mansão da Rota”. Do lado de dentro dos muros há monumento para lembrar participação de soldados paulistas na Guerra dos Canudos, quando o Exército Brasileiro matou aproximadamente 20 mil das 25 mil pessoas lideradas por Antônio Conselheiro no interior da Bahia em 1897.

O legado da ditadura não termina aí. Mesmo com as guerrilhas extintas na primeira metade dos anos 1970, ainda durante o governo ditatorial, até 2018 existia menção, no site oficial, às ações de “contraguerrilha urbana” como uma das missões de existir da Rota. Henrique Macedo, pesquisador do Gevac (Grupo de Estudos Sobre Violência e Administração de Conflitos), da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), aponta a existência de uma espécie de linha sucessória entre a Rota e outras tropas letais de governos do passado brasileiro.

“A Rota carrega bastante da ditadura. Os policiais consolidam na unidade uma ideia de história, que vem desde o Batalhão de Caçadores (tropa criada em 1823, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e escolheu militares para defender o novo governo) da época do Império. Até hoje têm a ideia de ‘boa caça’ quando saem do batalhão”, explica o autor da pesquisa “A doutrina da Rota: o ethos do ‘Policial de Rota’“, que aponta os ideais internos do que é ser um policial do 1º Batalhão. “O cara vive essa história, com valores passados de mão a mão, uma cultura de continuidade fomentada internamente”.

Um dos pontos centrais dessa existência, do “ser Rota”, é saber lidar com a morte. Não basta ser um bom policial, proativo contra a criminalidade. É preciso ser letal, como explica Macedo. “Tem que ter estômago para fazer o que foi dado”, diz. Muitas vezes o “fazer o que foi dado” significa matar e fazer o uso da caveira, símbolo da letalidade, um modo de agir. “A morte se espraia por vários setores. Quanto mais se mata, mais os bandidos sentem medo e sabem o que vai acontecer. Se quer fazer algo, não faz que a Rota vai intervir e vai matar”, explica, sobre como funciona o pensamento de seus integrantes.

Cultuar a morte ultrapassa a idealização, existe na prática. Histórias contadas pelos próprios PMs de Rota mostram tal visão: policiais assassinos pintavam suas armas com esmalte branco. Quanto mais o armamento parecesse com o visual de uma zebra – por causa das várias listras brancas –, mais bandidos o rotariano (como também são chamados os “boinas pretas” da Rota) tirou de circulação. É o que conta Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “A Rota tem uma ideia de mitologia”, diz.

Treinados como cães de caça

Construir um “policial de Rota” envolve, além de tudo, formar um “cão de caça”. Samira descobriu este pensamento ao entrevistar PMs que passaram pelo 1º Batalhão e hoje estão no Presídio Militar Romão Gomes, que fica na zona norte da capital paulista. Lá não são agentes penitenciários ou guardiões das muralhas. Eles cumprem pena depois de serem condenados por homicídios. A explicação para o modo de formar a mente de um boina preta é de que eles saem à noite não para fazer cumprir a lei, mas para caçar bandidos.

“Quando eu fiz as primeiras entrevistas no Romão Gomes, em 2016, eles falavam muito para mim: é assim que foi instruído, é assim que foi engordado. Eu perguntava o que isso significa e eles me falavam ‘você tem que entender que a gente é que nem cão de caça’, ‘estamos sendo treinados que nem cão de caça’. E o que o cão de caça faz? Ele vai perseguir a sua presa até matá-la. Isso desloca um pouco a chave do heroísmo para o animal, que tem muito a ver com essa doutrina, em uma interpretação sociológica”, explica Bueno.

Ser Rota significa fazer parte de uma matilha específica. Um pertencimento maior do que à Polícia Militar: um policial de Rota, com boina e braçal, não é um PM qualquer. É um policial de Rota. Um status alcançado com base na ideia de incutir medo, no potencial de letalidade.

Para esse policial, ser acionado significa obrigatoriamente resolver uma situação. O rastro deixado por onde passam é de sangue. Começa com o Rota 66, livro em que o jornalista Caco Barcellos denuncia execução cometida pela tropa contra três jovens brancos de classe média na década de 1970. Passa pelo Massacre do Carandiru, com 111 pessoas mortas na ação da PM paulista em uma rebelião ocorrida na Casa de Detenção, em 1992. Dos 74 policiais militares que respondem pelo crime, 48 atuaram em andares do Pavilhão 9 em que a Rota agiu.

O sangue vai adiante com a Operação Castelinho, com 12 mortos em 2003, quando policiais da Rota armaram uma emboscada para integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em uma praça de pedágio na cidade de Itu (SP), segundo o MP (Ministério Público). A Justiça inocentou todos os 50 policiais envolvidos na ação. O juiz Hélio Villaça Furukawa considerou que as “mortes das vítimas se deu em razão da conduta delas próprias, em partir para o enfrentamento”, ainda que o MP defendesse que não houve troca de tiros, mas execuções.

Há outros casos envolvendo o PCC: em 2012, na cidade de Várzea Paulista, também no interior, a PM descobriu um tribunal do crime realizado por integrantes da facção que julgavam um possível estupro – o homem acabou “inocentado” pelos criminosos. Os policiais agiram e nove pessoas morreram. Naquele ano, os policiais da Rota mantinham uma guerra declarada à facção por conta de ataques feitos pelos criminosos contra policiais, com dezenas de mortes.

O ex-PM Ferreira Pinto, então secretário de segurança, colocou a Rota na linha de frente do combate ao crime organizado. A resposta dos rotarianos não foi diferente: mais mortes, parte delas com suspeita de execução, como mostra reportagem da Agência Pública. As ações aconteciam com informações vindas do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo), do Ministério Público. O grupo fazia interceptações telefônicas e repassava à Rota, que agia. A PM e a Rota, inclusive, monitoravam ligações feitas à Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde estavam presos à época líderes do PCC.

Em 28 de maio de 2012, a Rota matou seis homens em um bar na Penha, zona leste da capital. Um deles, Anderson Minhano, seria homem forte do PCC. Três das vítimas chegaram mortas ao hospital de Guarulhos, cidade vizinha de São Paulo. A viatura em que estava Minhano parou no acostamento da Rodovia Ayrton Senna e os PMs o mataram com “vários tiros à queima-roupa”, segundo uma testemunha descreveu para o telefone 190.

Ferreira Pinto definiu a atitude no caso como criminosa, ao dizer que as mortes foram “execução”. Os PMs envolvidos com o caso passaram por júri popular, tendo como uma de suas testemunhas de defesa o empresário Roberto Justus, que depôs a favor de um dos policiais, responsável pela segurança pessoal da família do empresário há mais de 15 anos.

Do massacre do Carandiru, surgiu uma célebre frase: “Deus cria, a Rota mata”, conforme sobreviventes relataram posteriormente, em 2013, ao portal Terra. “Quando deixamos o pavilhão, para ir para o pátio, eles gritavam: ‘Deus cria, a Rota mata. Viva o choque’”, conta Marco Antonio de Moura. A frase virou música, com rap do grupo Sistema Negro. “Deus cria, a Rota mata / Por aqui, por ali, só sangue que se vê / A mãe que pare o filho / A Rota mata e extermina / Quem não acredita confira para ver”, diz trecho da letra.

Negros como alvo

As mães que parem os filhos costumeiramente levados pela Rota são negras. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 75% dos mortos pelas polícias no Brasil em 2018 são negros. Para Debora Maria da Silva, fundadora do movimento independente Mães de Maio, a tropa de elite da PM paulista representa o “genocídio silencioso” que se vive nas periferias.

“As ações da Rota não são para prevenir, são para matar”, define a mãe, vitimizada pela violência policial em maio de 2006, quando policiais – seja à paisana e de touca ninja, formando grupos de extermínio, seja agindo de forma oficial e uniformizados – atacaram a população como resposta a atentados do PCC naquele ano e mataram seu filho, Edson Rogério Silva dos Santos. O rastro de morte, com 564 assassinatos, é chamado de Crimes de Maio.

“A Rota não faz ações nos condomínios fechados onde os megatraficantes reinam com a desgraça da periferia e das favelas. A Rota atua nos invisíveis, nos pés descalços, onde ela mata e o Judiciário enterra com pedido de arquivamento para inquérito onde tem ações”, dispara Debora. Em setembro deste ano, a mãe de maio denunciou a investida do governo João Doria em comprar metralhadoras israelenses para aumentar o poder de fogo do 1º Batalhão.

Há uma lógica na ideia dos policiais de Rota colocarem como seus alvos negros, pobres e periféricos. Eles são vistos da mesma forma como eram os desordeiros e subversivos da época da ditadura militar, como sustenta o advogado Flavio Campos, integrante da Educafro. Seu paralelo envolve o racismo estrutural, que põe a favela em uma vida sob “estado de exceção” e coloca o negro como um risco ao restante da sociedade.

“A polícia foi criada na sua origem para defender o patrimônio na sociedade capitalista, de pessoas brancas, classe média alta para cima. Criam uma narrativa de que os negros são perigosos”, justifica. “É uma caça e os policiais estão procurando pessoas que se enquadrem em estereótipo de ameaça, de risco à ordem. Em uma sociedade dividida por raça, o negro é alvo”. Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, liga a letalidade ao perfil construído pela polícia de quem seria um criminoso: “é o menino, jovem, negro, que usa determinadas marcas, anda de determinado jeito”.

E, para defender o patrimônio, vale culpar inocentes ou “arredondar” ocorrências (termo usado quando policiais criam cenas para incriminar pessoas). Um exemplo vem de 2010: dois PMs mataram um homem na sede do 1º Batalhão. Jorge Inocêncio Brunetto e Sidney João do Nascimento balearam Frank Liege Sons no dia 1º de agosto daquele ano. Sozinho, o homem tentaria atacar a sede da Rota e morreu ao trocar tiros com a dupla, conforme contaram os policiais à Justiça. O Ministério Público contesta a versão. Inicialmente, os dois foram absolvidos pela juíza Debora Faitarone. Conhecida por defender PMs, ela optou por inocentá-los com o argumento de que teriam agido em legítima defesa. No entanto, a Justiça corrigiu sua decisão neste ano e os policiais irão à júri popular.

A ideia de combater um inimigo, como uma facção criminosa com poder de fogo feito o PCC (Primeiro Comando da Capital), fomenta um medo vital que justifica a necessidade de se ter um grupo abertamente letal na polícia. Henrique Macedo, da Ufscar, detalha esse ideal. “Há um pressuposto da pessoa que morreu em confronto com a Rota é culpada, uma inocência presumida dos policiais. Há palmas, medalha e segue. É a ideia de que precisa ter um mal necessário para enfrentar o PCC”, exemplifica.

Política da ‘Rota na rua’

Nessa esfera há dois pontos importantes: a visão política incidente na Rota e em como a sociedade encara os serviços prestados por estes policiais. O primeiro deles depende dos governos que estão no comando do estado, de como avaliam a eficiência da polícia – e o quanto ela rende votos. O outro tem como base o marketing feito com as ações do 1º Batalhão, como em reportagens jornalísticas.

Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia de São Paulo, responsabiliza os políticos pelo rastro de sangue da tropa. “A política equivocada que credita a eficiência à letalidade estigmatizou a Rota, que em sua história, a partir da década de 70, sofre com a estigmatização, resultado de políticas equivocadas de segurança pública”, sustenta. Ele identifica os discursos políticos como incentivadores para as mortes.

Há um passado responsável por levar adiante o marketing político trazido pela Rota. Começa com Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. Em 1996, por exemplo, o Jardim São Luiz, na zona sul paulistana, era considerada a região mais perigosa do mundo pela Organização das Nações Unidas à época. Como resolver os índices? Em 1998, Maluf, na disputa pelo governo do estado com Mario Covas (PSDB), usou e abusou em sua campanha de um mote hoje quase folclórico: “Rota na rua”. Apesar de ter ido melhor que o concorrente no primeiro turno, Maluf acabou perdendo o segundo turno por quase dois milhões de votos.

O sociólogo Mariano, que deixou a Ouvidoria e hoje integra o gabinete da deputada estadual Isa Penna (PSOL), é responsável pelo estudo que identificou o aumento anual de 98% nas mortes cometidas pela Rota em 2019. Naquele período, a própria Ouvidoria divulgou em relatório que quatro pessoas não reagiram ao morrer em ação que deixou 11 cadáveres em Guararema (Grande SP). Este é um dos gatilhos para a letalidade crescente no período.

“Destacamos que parte das pessoas não reagiram. Sobre essa ocorrência, queria citar duas coisas: nenhuma [ocorrência] que tenha resultado morte é uma boa ocorrência, e, dois, o governo não pode elogiar ou condecorar operações com mortes”, diz, ao criticar o governador João Doria (PSDB) sobre a homenagem feita aos boinas pretas participantes da ação. Para ele, o aval vem de antes de Guararema, quando, em campanha, Doria prometeu estender o “padrão Rota” de policiamento para todo o estado de São Paulo.

São os Baeps, os Batalhões de Operações Especiais da PM paulista, cujos homens treinam o assassinato de inimigos atirando em ambientes cenográficos com a inscrição “favela”. Os batalhões se espalharam pelos quatro cantos do estado. Deixaram de ser cinco unidades e passaram a 11 apenas no primeiro ano do governo Doria. Para se ter uma ideia, antes dele, nos governo de Geraldo Alckmin, 18% das cidades estavam sob jurisdição de uma “Rota do interior”. Com Doria, esse percentual saltou para 59%. Vale destacar que Alckmin criou os Baeps em 2014 com a ideia de levar a tropa de elite da PM da capital ao interior.

Rota Pop

A ideia do mal necessário que elimina um risco iminente à sociedade se faz presente nas telas da TV, em programas policialescos, como uma forma de normalizar a Rota. É o que acredita Henrique Macedo, creditando tal imagem a Adriano Lopes Lucinda Telhada, o Coronel Telhada, ex-integrante da Rota e atualmente deputado estadual pelo PP em 2014 (com 254.074 votos) e reeleito em 2018 (214.445 votos). Ele assumiu o comando do 1º Batalhão em 2009, quando Antônio Ferreira Pinto administrava a Secretaria da Segurança Pública. Permaneceu no cargo por dois anos.

Macedo considera tão forte a influência de Telhada nesta popularização que divide a tropa em um “antes de Telhada” e um “depois de Telhada”. Para Henrique a passagem do coronel foi tão marcante que, em determinado momento de seu comando, fez o governo deixar de lado definitivamente a ideia de extinguir a Rota, levantada pelo governador Franco Montoro nos anos 80. “Antes, tinham essa coisa de serem discretos. Com o Telhada, veio a ideia de massificação de cultura de Rota. Estabeleceram um passo à frente moderno, com o uso da mídia e transformaram a ideia de Rota em pop”, explica.

Além de participações em TV, Telhada criou em 2014 um gibi no qual ele é o protagonista. Dois anos mais tarde, esteve na Anime Friends, então principal encontro da cultura de quadrinhos e nerd do Brasil, para levar à Rota Pop aos jovens. Telhada se gabava de ter 36 mortes em serviço, foi segurança do ex-apresentador de TV Gugu Liberato, falecido em 2020, e seus seguidores ameaçaram o fundador da Ponte, André Caramante, enquanto repórter da Folha de São Paulo – Caramante deixou o Brasil temporariamente para se proteger das ameaças de morte após uma reportagem.

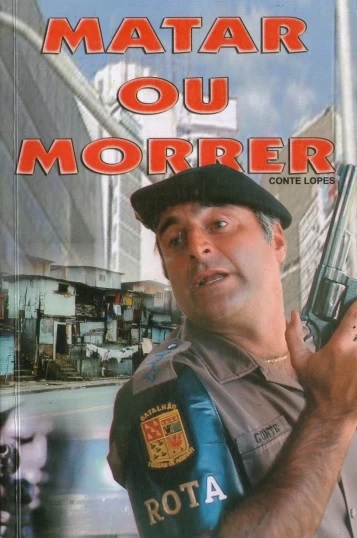

Há outros policiais com livros e filmes nesta cultura de idolatrar a atividade policial. Conte Lopes é um deles, protagonizando o filme “Matar ou Morrer“, de 1997, baseado em um livro seu de 1994 em que mostra uma ação envolvendo dois sequestradores. Conte também é deputado estadual, também pelo PP de São Paulo, eleito em 2002. Dali por diante cumpre cinco mandatos seguidos na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), tendo recebido 207 mil votos no pleito de 2018.

Ainda que responsável por grande parte do marketing pop da Rota, Telhada e Lopes não são os únicos políticos eleitos com a boina preta entre suas marcas. Dimas Mecca Sampaio, o Major Mecca (PSL), é outro deputado estadual a passar pela Rota. Além do 1º Batalhão, esteve à frente do 4º Baep, criado por Alckmin para a PM ter ação de Rota especificamente na zona leste da capital paulista, em 2016. Há deputados com o selo Rota de ser em Brasília: Guilherme Muraro Derrite, o Capitão Derrite (PP), deputado federal por SP. Enquanto tenente, ele declarou ser uma “vergonha” um policial militar não se envolver com pelo menos três ocorrências com mortes em cinco anos. Posteriormente ele foi promovido a um cargo de chefia.

Não só policiais entram na onda de exaltar a polícia e ganhar midiaticamente com isso. Caso de Elias Assis Neto, o Elias Júnior, dono de um canal no YouTube em que mostra atividades policiais feitas junto da Rota. Ele usa trajes similares aos dos PMs, tendo inclusive usado braçadeira em um filme que dirigiu, o “Rota Comando”, também de 2009, baseado em um livro de Conte Lopes. São vídeos feitos dentro das viaturas, em operações de rua, com autorização do comando da polícia. Quando não teve, como em 2018, processou o comandante geral pro abuso de poder – o processo corre na Justiça.

Elias Jr. usa a telona dos cinemas e a telinha de computadores e celulares para enaltecer os policiais de Rota e suas ações. A sua série online “Rota, A Força Policial” já tem 6 temporadas, com 66 episódios, além de outros quatro documentários focados na tropa (sem contar vídeos sobre o GATE, sobre cães policiais e sobre dificuldades vividas pelos PMs). Não está sozinho nesta missão, já que recebeu dinheiro da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) para promover os boinas pretas e levar ao público fanático pela polícia o documentário “A Verdadeira História da Rota”, de 2014.

Segundo o pesquisador Henrique Macedo, o passo “Rota Pop” tornou comum o uso de símbolos rotarianos. “Camisas, anéis, tatuagens, canecas, colares, canetas… Tudo feito à imagem da Rota. O que ela representa? Uma ideia machista de “masculinidade e virilidade. A construção é de ser um policial de Rota, um policial dentro do outro, um homem honesto dentro e fora”, afirma Henrique.

Não é à toa que a primeira mulher entrou na Rota somente 30 anos depois de sua criação. Em 1998, Maria da Penha de Freitas Souza se tornou a primeira mulher a usar uma boina preta do 1º Batalhão. Até 2010, apenas nove mulheres ocuparam postos na Rota. A Ponte questionou o atual quadro feminino do batalhão à SSP, mas não obteve resposta.

“Toda essa estética é forjada num ideal de masculinidade que é uma masculinidade que traz valores da coragem, bravura, virilidade, força. Tudo isso tá ancorado nesse ideal de masculinidade e a mulher não se encaixa nesses padrões que eles cobram e exigem”, como explica Samira Bueno, do Fórum Brasileiro.

A sorte de Erik, o jovem que abre esta reportagem, foi diferente de muitos dos casos citados aqui. Ele voltou para casa com vida e sem nenhum arranhão. Quando a Ponte soube do ocorrido, acionou a Ouvidoria das Polícias e levou a situação às redes sociais, para pressionar o governo Doria – sabia-se que o risco de morte era real.

Após a Ouvidoria acionar o coronel Fernando Alencar, Comandante Geral da PM, e o coronel Alexandre Gasparian, da Coordenadoria de Operações da PM, e com a reportagem da Ponte acompanhando a família, Erik reapareceu no 63º DP (Vila Jacuí). Acabou sendo listado apenas como testemunha, talvez para a decepção dos rotarianos que o levaram.

“Eles [os PMs] ficaram falando para os meninos ‘vou jogar é 1 kg neles’. A gente vê muita injustiça, muitas pessoas na cadeia inocentes. O Erik não ficou preso porque eu tinha as filmagens daqui. Eles não fizeram nada porque sabiam disso”, conta a tia. Para o jovem negro, apesar de ter saído dessa vivo, ficou o trauma psicológico de ser ameaçado e tratado como bandido, mesmo sendo inocente. Para a Rota, nada mais do que um dia normal de trabalho.

Outro lado

A Ponte acionou a Secretaria da Segurança Pública de João Doria, comandada pelo general João Camilo Pires de Campos, e a PM do estado para obter informações atualizadas sobre a Rota. Não houve respostas. Também procurou os deputados Coronel Telhada e Conte Lopes para entrevistas sobre os 50 anos de Rota e suas passagens pelo 1º Batalhão, mas não foi atendida. A reportagem acionou o diretor Elias Jr para tratar do filme e da série no YouTube em que exalta a tropa, sem obter resposta; o mesmo quanto às tentativas de entrevista junto ao ouvidor Elizeu Soares Lopes, sobre o caso de Erik e a atuação cotidiana da Rota nos dias atuais. Elizeu não atendeu aos telefonemas.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.