O “gringo” psicodélico que pintou São Paulo

Morre John Howard, um dos pioneiros do grafite no Brasil. Engenheiro, hippie e beatnik, ele foi reverenciado por gerações de grafiteiros. Foi considerado o Basquiat brasileiro. Indomável, comprou brigas com a polícia, políticos e a elite artística

Publicado 01/08/2024 às 19:15 - Atualizado 01/08/2024 às 19:17

Por Lia Hama, na Piauí

“Ele foi responsável pelo início do grafite em São Paulo. Um gênio que nos inspirou muito pelo seu talento, por sua atitude e suas incríveis histórias. Descanse em paz.” Com essa mensagem, os artistas Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos como OSGEMEOS, se despediram nas redes sociais de John Howard, um dos precursores do grafite na cidade de São Paulo. O artista norte-americano morreu aos 85 anos, no último dia 13, em decorrência de um Alzheimer diagnosticado em 2019.

John é reverenciado por gerações de grafiteiros que o sucederam nas ruas. “Ele foi um desbravador, um dos caras mais importantes dessa primeira geração do final dos anos 1970 e início dos anos 1980”, conta Otávio, 50 anos, integrante da segunda geração e mundialmente famoso ao lado do irmão gêmeo. “Em meio à ditadura, ele começou a pintar de dia, em grandes avenidas, quando quase ninguém fazia isso.”

A técnica também chamava atenção: “John pintava seus trabalhos mais emblemáticos à mão livre, numa época em que a maioria dos grafites que se via nas ruas eram em estêncil [máscara vazada sobre a qual se aplica spray]. Isso foi muito inspirador para nós”, afirma Gustavo.

Nascido em Detroit, John chegou ao Brasil em 1963, aos 25 anos. Suas primeiras pinceladas em postes ocorreram nos anos 1970, mas foi na década seguinte que o artista assumiu a vanguarda do movimento de grafiteiros de São Paulo, acompanhado de artistas como Alex Vallauri, Maurício Villaça, o coletivo Tupinãodá e Rui Amaral. De óculos de lentes verdes e rolinho de tinta na mão, estampava manchetes de jornais defendendo o direito de pintar em espaços públicos. O americano, já fluente em português àquela altura, argumentava que seu propósito era levar “arte para todos”.

Tornaram-se folclóricas suas brigas com o prefeito Jânio Quadros, que mandava jogar cal por cima das paredes cobertas por grafites coloridos. Outros políticos cobriam os desenhos de John com cartazes de propaganda eleitoral, o que o tirava do sério. O americano contra-atacava, fazendo traços psicodélicos por cima de nomes de candidatos como Jair Andreoni e Antônio Delfim Netto.

John foi conduzido algumas vezes à delegacia para prestar esclarecimentos . “Uma vez fomos detidos pela polícia no ‘Buraco da Paulista’ [túnel que liga a Avenida Paulista às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo]. Nos levaram num fusquinha para a delegacia e passamos a tarde numa cela”, recorda Rui Amaral, de 63 anos, parceiro nas aventuras com tubos de spray e tinta látex. “Também fui parar no 4º D.P. com John. Ele se tornou uma figura conhecida por lá”, confirma outro companheiro de muro, Luiz de Macedo, de 59 anos.

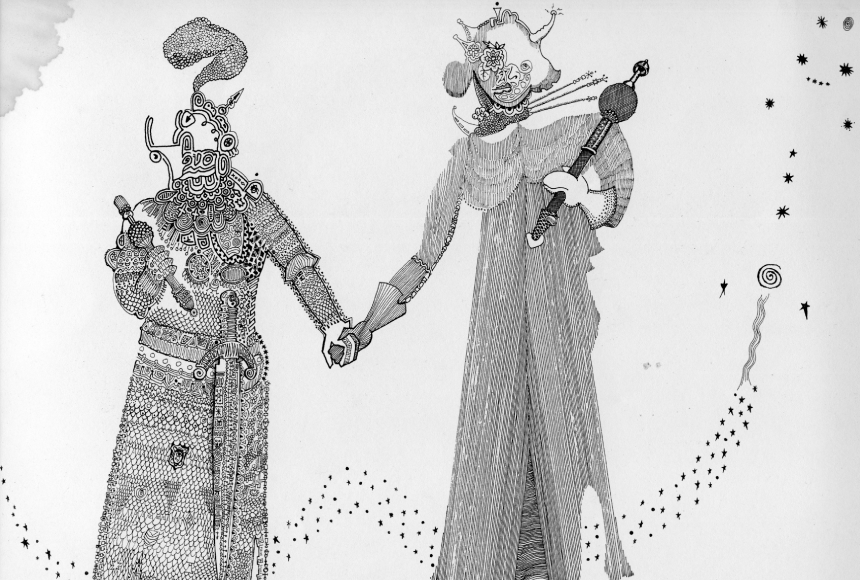

O estilo de John é comparado ao do norte-americano Jean-Michel Basquiat (1960-1988). “Ele é uma espécie de Basquiat tupiniquim. Ambos pertencem à livre figuração, que vem da Art Brut. É uma iconografia em que o gestual é meio infantil e os traços são fortes, para uma comunicação rápida. Parece uma pintura da caverna”, explica Arthur Lara, professor da Faculdade de Arquitetura da USP e organizador das três edições da Mostra Paulista de Grafite, realizadas no Museu da Imagem e do Som, incluindo a de 1994, da qual John participou.

Na reportagem A arte dos muros, capa da revista Veja São Paulo em 1987, John foi descrito como “uma espécie de hippie esquecido no tempo, que grafita imensas cabeças nas ruas de São Paulo”. As cabeças de olhos grandes, com luas e estrelas – que ele batizou de “cabeças feitas” – se tornaram a imagem mais conhecida de sua iconografia.

John me recebeu para uma entrevista em 2020, quando os sintomas do Alzheimer ainda eram leves. Perguntei o significado de “cabeça feita”, ao que ele abriu um sorriso e imitou o gesto de quem fuma um baseado. “Eu andava pela Vila Madalena e as pessoas me perguntavam: ‘Hey, John, vamos fazer a cabeça?’”, contou o americano, de fala mansa e sotaque gringo. Nos anos 1980, ele chegou a cultivar alguns pés de maconha no quintal de casa.

John, ainda jovem, se formou em engenharia pela Universidade de Detroit. Era a profissão dos sonhos do pai, um encanador, e da mãe, uma dona de casa. “Mas eu bocejava nas aulas de engenharia. Preferia desenhar”, ele dizia. Trabalhou para a marca Cadillac até o dia em que resolveu jogar tudo para o alto e rumar para a Califórnia, meca da contracultura, onde estudou artes plásticas. Pouco tempo depois, resolveu deixar os Estados Unidos, temeroso de ser convocado para a Guerra do Vietnã (“Eu não queria lutar, não tinha nenhum inimigo no Vietnã”). Partiu então numa jornada improvisada pela América do Sul.

“Eu falava um pouquinho de espanhol. Peguei caronas de carro, barco e até num avião da Força Aérea Brasileira”, recordava John. Dizia ter passado por México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Amazonas até chegar a São Paulo, onde moravam alguns engenheiros brasileiros que ele havia conhecido no General Motors Institute, em Flint, no estado americano do Michigan.

Com a ajuda desses amigos, o jovem beatnik conseguiu uma vaga de professor na União Cultural Brasil-Estados Unidos. Passou a dar aulas de literatura americana e, em dado momento, se apaixonou por uma das alunas, Marinez Bracale, uma jovem de Araçatuba (SP). “Ele era um moço alto, bonito, de olhos azuis. No intervalo da aula, veio conversar comigo. Depois me convidou para uma pizza e começamos a namorar”, recorda a professora aposentada.

Os dois se casaram em San José, na Califórnia, em 1965. No ano seguinte nasceu o primeiro filho do casal, Michael. John, àquela altura, havia retomado o emprego de engenheiro na GM para pagar as contas da casa. De manhã, fazia faculdade de artes plásticas no San José State College – hoje San José State University. Formou-se em 1968 e, três anos depois, concluiu mestrado em literatura americana pela mesma universidade. “Ele sempre foi muito culto. Lia poesia, filosofia e mitologia. Estudou profundamente a obra de Shakespeare”, conta Marinez.

O casal teve mais três filhos: Susan, Denise e Thomas. Moraram em Araçatuba e em Presidente Prudente, no interior paulista, até que John e Marinez se separaram. Ela passou em um concurso para dar aulas na rede estadual de ensino e mudou-se com os filhos para São Bernardo do Campo, no ABC paulista. John resolveu residir na capital, onde mergulhou de vez em sua jornada pela contracultura. Visitava os filhos nos fins de semana.

Na década de 1980, ele morou numa edícula na casa de Rui Amaral, no número 97 da Rua Luís Anhaia, na Vila Madalena. “Eu estava pintando um poste e ele parou para conversar. Começamos a grafitar juntos e o convidei para morar comigo”, lembra Rui. Um dos locais de intervenção da dupla era o Beco do Batman, que anos mais tarde virou ponto turístico graças aos muros grafitados por artistas como Frederico Jorge, o Ninguem Dormi, de 43 anos. “John foi o primeiro anfitrião do beco, era o nosso maestro das ruas”, diz Jorge.

Próximo à travessa onde John morava fica o bar Empanadas, point que reunia cineastas, músicos, atores e artistas plásticos. “Ele andava para cima e para baixo com a mochila nas costas, cheia de latas de spray. Estava sempre com os dedos sujos de tinta”, recorda um dos proprietários do bar, Leonício da Silva, na época um jovem recém-chegado de Pernambuco que trabalhava no balcão.

Rui Amaral explica que havia diferentes correntes dentro do movimento do grafite. “Tinha a galera com uma pegada mais comercial, que grafitava para chamar atenção e vender quadros em galerias, e os que viam o grafite pela ótica da cidadania, de querer melhorar o ambiente urbano por meio da arte. Era o nosso caso”, diz o autor do personagem Bicudo, um extraterrestre amarelo pintado no mural azul do “Buraco da Paulista”.

John dizia que seus desenhos, além de colorir a paisagem urbana, tinham o propósito de provocar reflexão. Em uma de suas intervenções artísticas, pintava uma serpente que morde o próprio rabo, acompanhada da frase: “Deus se come-se.” Trata-se da figura do Ouroboros, arquétipo presente em culturas milenares e que representa o ciclo da vida. Quando surgiu nos postes e muros de São Paulo, a mensagem provocou controvérsia. Grupos religiosos a tomaram como ofensa. “Eu queria mostrar que, se Deus está em tudo, então está em um peixe. Quando a gente come um peixe, está comendo Deus”, explicava o americano, que tinha entre seus livros de cabeceira a obra O homem e seus símbolos, de Carl Gustav Jung, sobre inconsciente e símbolos.

Graças ao mestrado em letras, John se sustentou dando aulas de inglês, traduzindo poemas e fazendo ilustrações sob encomenda. Tornou-se amigo da escritora Hilda Hilst, de quem fez retratos. “Ela era mística, achava que podia se comunicar com os mortos”, recordava John, ao comentar suas estadias no sítio da poetisa em Campinas (SP). Pela editora do paulistano Massao Ohno, que lançava os livros de Hilda, o americano publicou o livro Ronald Reagon à Caça de Palmito. O título remete ao nome, com vogais trocadas, do então presidente dos Estados Unidos, o republicano Ronald Reagan. “Ele era terrível como Donald Trump”, dizia John. Com ilustrações em nanquim e textos curtos em inglês e português, o livro conta a jornada de Ronald, um homem que perde sua identidade.

Por volta da mesma época, John conheceu a bióloga pernambucana Salvia Cardoso Correia. Ela virou sua musa, inspirando o desenho a Grande Mãe, figura de formas voluptuosas, lábios carnudos e olhos grandes. O americano morava na casa de amigos e, quando por algum motivo era desalojado, passava temporadas no apartamento da namorada. “Ele era um outsider, não tinha interesse em ganhar dinheiro. Prezava a liberdade acima de tudo”, conta a bióloga, de 68 anos.

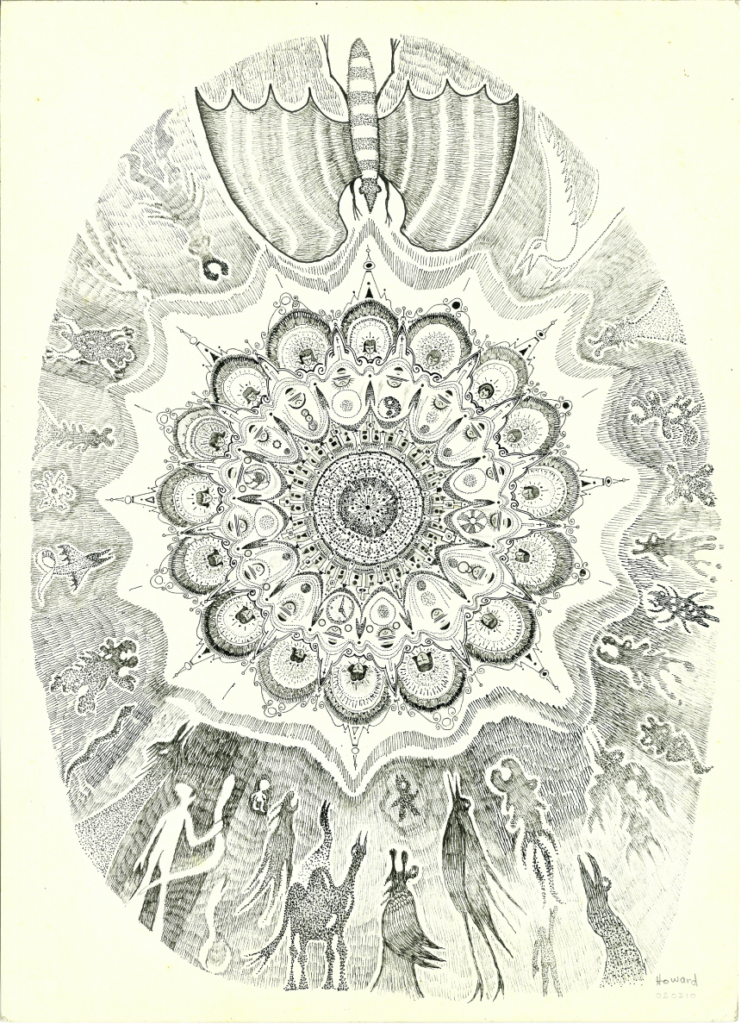

Os efêmeros grafites nos muros paulistanos são a face mais conhecida do trabalho de John Howard, mas é nos desenhos em papel onde se pode observar melhor o rigor e a técnica do artista. Ele intensificou a produção deles a partir dos anos 1990.

Acompanhei uma visita que OSGEMEOS fizeram à casa de John em 2020. Os irmãos se surpreenderam ao ver as pilhas de desenhos em nanquim, guache, aquarela e tinta acrílica do anfitrião. Nada daquilo havia sido exibido publicamente. “Eu nem sabia que você desenhava em papel, John. Esses desenhos são lindos”, reagiu Otávio. “Quanto tempo você demora para fazer um desses?”, perguntou, apontando uma imagem feita de centenas de pontinhos de nanquim, com homens, animais e seres fantásticos convergindo para uma espécie de mandala. “Uma semana, trabalhando 8 horas por dia”, respondeu o americano. “Dá para fazer uma exposição incrível com esse material”, comentou Gustavo.

Quando perguntei aos filhos de John por que os desenhos nunca foram expostos, eles responderam que o pai foi se tornando avesso a aparições públicas. De personalidade forte e subversiva, ele colocava empecilhos a curadores e galeristas que tentavam se aproximar. Conquistou, por isso, fama de encrenqueiro. “Ele despertava admiração, mas logo as pessoas se afastavam ao perceber o quão era difícil. Isso foi fechando portas”, explicou Thomas, o caçula.

Um episódio que demonstra a personalidade indomável de John aconteceu na celebração dos 41 anos do Museu de Arte de São Paulo (Masp), quando o então diretor Pietro Maria Bardi lançou uma campanha para atrair sócios à instituição. O evento foi patrocinado pelo Citibank, e um trecho da Avenida Paulista chegou a ser interditado para carros devido à festança. Bardi havia convidado grafiteiros, incluindo John e Rui, para pintar painéis ao ar livre. Os artistas também haviam preparado, para a ocasião, telas com releituras em grafite de obras emblemáticas do acervo do museu, como Os Retirantes, de Candido Portinari, e A Estudante, de Anita Malfatti.

Tudo ia bem até que John grafitou em um dos painéis: “Ao Citibank, o patrão do Brazil: pela sua parte em nossa desgraça, merecedora de escárnio. Agora retirem essa verdade da rua.” Quando Bardi se deparou com a mensagem, ficou roxo e se dirigiu ao grafiteiro aos berros: “Isso é uma vergonha! O senhor está procurando publicidade pessoal!” John se justificou na época dizendo que o Citibank e outros bancos “arruinaram a economia do Brasil”.

“Você acredita que ele fez isso? Coisa de maluco. O Bardi adorava a gente, tratava super bem. Era para a exposição rodar o mundo. Aí queimou o filme. Depois disso, o Bardi nunca mais nos procurou”, lamenta Rui. Quando encontrei John, mais de trinta anos após o ocorrido, perguntei se ele se arrependia do gesto rebelde. Ele negou e riu. “Eu me lembro daquilo com alegria. O Bardi ficou muito bravo! Mas eu não queria promover o Citibank”, argumentou o artista. Segundo ele, ninguém o avisou de que a festa no museu seria patrocinada pelo banco americano.

John foi ativo até os últimos anos de vida. Durante a pandemia, saía de máscara no rosto e lata de spray na bolsa para pintar os muros da Pompeia, bairro da Zona Oeste paulistana onde morava. O poeta e pintor inglês William Blake (1757-1827) era um de seus autores favoritos. “Blake se recusou a fazer parte do sistema e foi considerado louco. Quando morreu, seus escritos foram esquecidos, mas hoje é considerado um gênio”, me disse John. E acrescentou: “Eu me identifico com figuras como Blake. Sempre preferi os rebeldes.”

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.