100 anos de Fanon: o mal-estar colonial que persiste

Reflexões do psiquiatra e revolucionário martinicano seguem indispensáveis para entender o papel do racismo no sofrimento psíquico dos povos colonizados – muitas vezes, não ouvido no campo da saúde mental. Leia trecho exclusivo de obra recém-lançada pela Boitempo

Publicado 18/07/2025 às 10:12 - Atualizado 17/12/2025 às 18:21

Neste domingo (20/7), completam-se cem anos do nascimento do psiquiatra martinicano Frantz Fanon. “Um revolucionário particularmente negro”, como definiu um dos autores do texto que se segue, Fanon teve uma trajetória na medicina intensamente ligada a sua atuação política. Para ficar em apenas um exemplo, sua experiência na direção do Hospital Psiquiátrico Blida-Joinville, onde se deparou com os efeitos brutais do colonialismo francês sobre os argelinos, o impeliu a engajar-se por toda a vida na luta pela libertação nacional da Argélia e de todos os povos do Terceiro Mundo. Seus escritos desvelam a relação entre o sofrimento psíquico e as estruturas coloniais, bem como as tarefas que daí surgem para aqueles comprometidos com a emancipação da humanidade. Fanon vai muito além de um autor do campo da Saúde ou da Saúde Mental – mas é indispensável para pensá-las de forma crítica, como reconhecia Franco Basaglia.

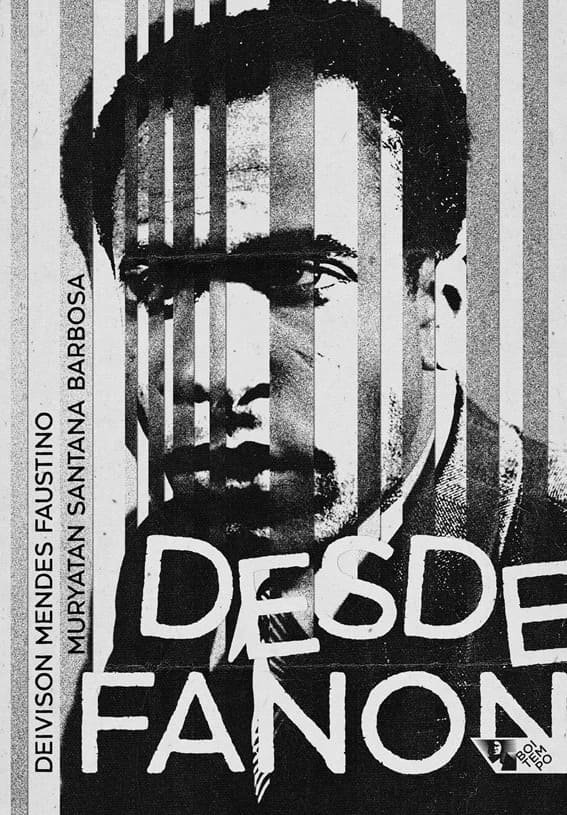

Em homenagem ao centenário do martinicano, Outra Saúde publica com exclusividade um trecho de um dos ensaios de Desde Fanon, coletânea de artigos de Deivison Faustino e Muryatan Barbosa recém-lançada por nossos parceiros da Boitempo Editorial. No escrito que se segue, Faustino e a psicóloga Miriam Debieux Rosa se apoiam nas reflexões fanonianas para levantar um questionamento incontornável em nosso tempo: “Qual escuta a clínica tem oferecido às dores advindas do racismo e da discriminação sistemática?”. Em agosto, a obra estará disponível nas livrarias. Boa leitura! (G.A.)

O tempo, o espaço e o duplo mal-estar na civilização

Por Deivison Faustino e Miriam Dubieux Barbosa

Ao afirmar que “todo problema humano” deve ser “considerado a partir do tempo” [58], o psiquiatra martinicano argumenta que essas particularidades geográficas são também atravessadas por fatores extrarraciais relacionados ao contexto maior da luta de classes em cada época. Se o colonialismo surge como necessidade histórica da expansão geográfica e consolidação mundial das relações capitalistas de produção, o desenvolvimento do capitalismo foi resultando, ao longo do tempo em suas diversas fases particulares e formatos sociometabólicos, em certa alteração nas dinâmicas sociais em cada sociedade colonial.

A violência total do escravismo e o racismo religioso a ela implícita, própria da fase primitiva de acumulação mercantil de capitais [59], foi se sofisticando, ao longo do século XIX, ao ser revestida com ares cientificistas na fase imperial-monopolista da acumulação financeirizada, quando a escravidão já havia sido abolida na maior parte das colônias modernas. As relações capitalistas de produção que ali se instalavam, entretanto, só poderiam ser consolidadas a partir da superexploração racializada do trabalho e da submissão total do trabalho excedente autóctone aos interesses metropolitanos [60].

Nesse estágio, o racismo, que até então se pautava pela afirmação da “existência de grupos Humanos sem cultura”, é substituído por uma noção de “culturas hierarquizadas” [61] segundo a qual o colonizado é pensado como um primitivo intelectual e emocional congênito:

“Tais afirmações [o racismo religioso], brutais e maciças, deram lugar a uma argumentação mais fina. Aqui e ali, contudo, aparecem algumas ressurgências. É assim que a “instabilidade emocional do negro”, “a integração subcortical do árabe”, “a culpabilidade quase genérica do judeu” são dados que encontramos em alguns autores contemporâneos. A monografia de J. Carothers, por exemplo, patrocinada pela OMS, apresenta, a partir de “argumentos científicos”, uma lobotomia fisiológica do negro africano [62].

Entretanto, com a constrangedora publicidade dos crimes nazistas – produzidos em nome de epistemes e práticas pseudocientíficas que todas as nações ocidentais, aliadas ou rivais, partilhavam –, a noção eugênica da raça não poderia mais ser defendida em público, o que deu lugar a uma nova forma de classificação e exclusão, o “racismo cultural”. O objeto desse novo racismo já não pode mais ser “o homem particular, mas uma certa forma de existir. No limite, fala-se de mensagem, de estilo cultural” [63]. Substitui-se a raça pela etnia sem, contudo, romper com o eurocentrismo que fundamenta a construção de ambos os conceitos:

A lembrança do nazismo, a miséria comum de homens diferentes, a submissão comum de grupos sociais importantes, o aparecimento de “colônias europeias”, ou seja, a instituição de um regime colonial no próprio território europeu, a tomada de consciência dos trabalhadores nos países colonizadores e racistas, a evolução tecnológica – tudo isso alterou profundamente a face do problema. [A partir daí] é preciso buscar, no nível da cultura, as consequências desse racismo. [64]

As categorias-chave e o diagnóstico da psicanálise – como também, poderíamos acrescentar, do marxismo, do existencialismo etc. – aplicadas à sociedade europeia podem ser redimensionadas levando em conta o tempo e o espaço. Nessa direção, Fanon se pergunta por que os “melhores representantes” da crítica à sociabilidade burguesa, tida como universal, não incluíram a sociabilidade colonial em suas análises. Essa pergunta é incômoda porque, como já foi argumentado antes, a configuração colonial não se restringe à violência bruta nos territórios colonizados, mas materializa-se também por um sofisticado discurso de homem e de sujeito que nunca é estendido – é apenas imposto – aos povos colonizados e suas experiências culturais e sociais particulares. Ao mesmo tempo, a universalização das relações de produção e o domínio global da produção de mais-valor como finalidade única não dissolveram – ao contrário, intensificaram e sofisticaram – as diferenciações racializadas criadas no contexto colonial. Para além disso, não foi apenas o racismo que seguiu desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se ao sabor amargo das novas necessidades de acumulação.

Se o contexto de lutas independentistas e consolidação de burguesias nacionais mais ou menos autônomas nas colônias analisado por Fanon remete a meados do século XX, nas Américas os processos de independência política remontam ao século anterior. Essas independências, no entanto, não foram acompanhadas – na maioria das vezes – por revoluções sociais que pudessem redefinir as relações sociais, os pactos e, sobretudo, as hierarquias e estranhamentos sociais já consolidados, resultando em alterações simbólicas que não tocaram nem nas desigualdades sociais históricas, criadas em função da animalização colonial, nem no papel periférico e subserviente que esses territórios ocuparam na divisão internacional do trabalho.

Do ponto de vista da diáspora africana nas Américas, como bem expresso pelo caso brasileiro, o resultado foi a inserção subordinada de grupos racializados nas relações de produção capitalistas urbano-industriais, sem as possibilidades materiais e simbólicas de dissolução das antigas barreiras raciais. Ao contrário, a manutenção conjunta do racismo e de uma certa xenofilia invertida que valoriza o estrangeiro – desde que seja europeu ou estadunidense – em detrimento do nacional foi aperfeiçoada como premissa necessária à consolidação das classes [65].

Assim, os filhos ilegítimos de um projeto de Estado Nacional congenitamente desigual e excludente, filhos cujos pais escravizados e animalizados construíram um país sem serem considerados parte dele, entram na ordem do trabalho livre duplamente destituídos: por um lado, das prerrogativas cidadãs da política, da ética e da estética que sustentam o pacto contratualista da dominação capitalista; por outro lado, das possibilidades modernas da individuação.

Essa dupla destituição ocorre tanto porque o racismo implica no aprisionamento destes grupos (por gerações) entre os segmentos mais precarizados e marginalizados da sociedade desigual, quanto porque a racialização atua como a redução sistemática do indivíduo objetificado às fantasias significantes criadas em torno da sociedade colonial.

O indivíduo colonizado vive o mal-estar da civilização, partilhado suprarracialmente ao encontrar-se cindido de si mesmo em uma sociabilidade na qual tanto o desenvolvimento das forças produtivas quanto a individuação operam de maneiras estranhas na ordem do capital [66]. Ao mesmo tempo, vê sua individualidade sistematicamente confrontada com a experiência da racialização:

“Negro imundo!” Ou simplesmente: “Olhe, um negro!”. Vim ao mundo preocupado em suscitar um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Encerrado nessa objetividade esmagadora, supliquei a outro alguém. Seu olhar libertador, deslizando sobre o meu corpo subitamente livre de asperezas, restituiu em mim uma leveza que eu acreditava perdida e, afastando-me do mundo, devolveu-me ao mundo. Mas, lá, tropecei já na contravertente, e o outro, por meio de gestos, atitudes, olhares,fixou-me, como se fixa um corante com um estabilizador. Eu me enfureci, exigi uma explicação… Nada adiantou. Explodi. Eis aqui os estilhaços recolhidos por um outro eu. [67]

Em síntese, trata-se de alertar que a existência desse duplo mal-estar, já nomeado por W. E. B. Du Bois [68] no início do século XX como dupla consciência, resulta em formas de sofrimento psíquico nem sempre escutadas pelas várias disciplinas que compõem o campo da saúde mental. Nesse contexto, as pessoas objetificadas pela racialização são vistas como monstros abusáveis ou matáveis. Ao buscar no vínculo com o outro (seu olhar, afeto, desejo, empatia etc.) a validade da própria existência, recebem de volta, na maioria das vezes, não a reciprocidade hegeliana – que reveza, mesmo que performaticamente, o lugar de sujeito e objeto –, mas sim a monstrificação racializada engendrada no seio da sociabilidade colonial.

Para Fanon, a pessoa que é vítima de uma violência sistemática e inferiorizante tende a “epidermizar” [69] a imagem fetichizada que se criou a seu respeito, passando a lidar consigo mesmas de forma negativa e, por vezes, agressiva, defendendo-se, ao mesmo tempo, de um mundo que pode lhe hostilizar a qualquer momento, mas também de si mesma, tornada ruim, feia, falsa. Por essa razão, ao recorrer à psicanálise, afirma que o negro é um “fobígeno” [70], ou seja, alguém que em geral não está em casa, em nenhum lugar que esteja, nem mesmo na própria casa, nem mesmo diante do próprio corpo ou de si:

Então nos coube enfrentar o olhar branco. Um peso fora do comum passou a nos oprimir. O mundo real disputava o nosso espaço. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração do seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é uma atividade puramente negacional. É um conhecimento em terceira pessoa. Ao redor do corpo, reina uma atmosfera de clara incerteza. Eu sei que, se quiser fumar, precisarei esticar o braço direito para alcançar o maço de cigarros que está na outra ponta da mesa. Os fósforos, por sua vez, estão na gaveta da esquerda; precisarei recuar um pouco. E todos esses gestos, eu os faço não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta construção do meu eu enquanto corpo no interior de um mundo espacial e temporal, parece ser esse o esquema. Ele não se impõe a mim, é em vez disso uma estruturação definitiva do eu e do mundo – definitiva, porque se estabelece uma dialética efetiva entre meu corpo e o mundo. [71]

A racialização resulta em uma monstrificação que anula as possibilidades de serem vistos como sujeitos de direitos e, sobretudo, objetos de empatia, sem também deixar de cobrar deles as performances e os deveres da cidadania burguesa. Esses sujeitos não deixam de ser atravessados pelos elementos sociais que engendram, de um lado, um crescente processo de individualização e desencantamento do mundo e, por outro lado, a sensação de cisão do indivíduo consigo mesmo, que configura o mal-estar descrito por Freud.

Portanto, o racismo neocolonial implica não a dissolução do velho mal-estar colonial, mas o nascimento de uma anomalia: o mal-estar colonial se desdobra em um duplo mal-estar, que também não deixa de ser afetado pelas marcas do tempo e do espaço. Por isso, Fanon afirma:

Enquanto o negro estiver em seu lar, não precisará, exceto por ocasião de lutas internas de menor gravidade, pôr seu ser à prova de outrem. É óbvio que existe o momento de “ser para o outro”, de que fala Hegel, mas qualquer ontologia se torna irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada. Isso parece não ter recebido atenção suficiente daqueles que escreveram sobre a questão. Existe, na Weltanschauung de um povo colonizado, uma impureza, uma tara que impugna qualquer explicação ontológica. Talvez possam objetar que o mesmo acontece a qualquer indivíduo, mas isso significaria mascarar um problema fundamental. A ontologia, quando se admite de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser do negro. Pois o negro já não precisa ser negro, mas precisa sê-lo diante do branco. Alguns teimarão em nos lembrar de que a situação tem duplo sentido. Respondemos que isso é falso. O negro não tem resistência ontológica aos olhos do branco. Os negros, de um dia para o outro, passaram a ter dois sistemas de referência em relação aos quais era preciso se situar. Sua metafísica, ou, menos pretensiosamente, seus costumes e as instâncias às quais remetem foram abolidos, pois estavam em contradição com uma civilização que eles desconheciam e que lhes foi imposta. [72]

Esse duplo mal-estar produz, a seu turno, um duplo estranhamento que, por um lado, objetifica e violenta sistematicamente, deixando de reconhecer determinadas pessoas como sujeitos. Numa sociabilidade racista, o negro, o indígena ou o palestino, como objetos, não são reconhecido em sua humanidade genérica e nem em sua singularidade individual. Por outro lado, essa interdição social do reconhecimento resulta em uma subjetividade cindida pelo olhar desumanizador do outro. Se o sujeito não é reconhecido como tal pelo laço social que o compõe, não pode reconhecer a si mesmo como sujeito e, por isso, a consciência de si, já cindida pelo mal-estar moderno, converte-se agora em atividade de autonegação consciente e, principalmente, inconsciente. Enquanto isso, sua fala não será considerada. Por essa razão, Gayatri C. Spivak [73] levanta a pujante questão: “Pode o subalterno falar?”.

Tal questão nos incita a considerar os enclausuramentos epistemológicos hegemônicos da escuta quando o outro permanece no lugar da submissão, mas aqui propomos uma inversão, porque a história de lutas antirracistas em toda parte mostra que esse sujeito objetificado nunca deixou de falar e disputar, pelos meios disponíveis, os significantes presentes na linguagem. A pergunta, talvez, seja outra: pode o subalterno ser escutado? Qual escuta a clínica tem oferecido às dores advindas do racismo e da discriminação sistemática?

REFERÊNCIAS

[58] Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas, p. 27.

[59] Karl Marx, O Capital, Livro I, cit.

[60] Kwame Nkrumah, Neocolonialismo: último estágio do imperialismo (trad. Maurício C. Pedreira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967).

[61] Frantz Fanon, Por uma revolução africana, cit., p. 69.

[62] Ibidem, p. 70.

[63] Ibidem, p. 71.

[64] Idem.

[65] Clóvis Moura, Sociologia do negro brasileiro (São Paulo, Perspectiva, 2020).

[66] György Lukács, Para uma ontologia do ser social, v. 2 (trad. Nélio Schneider, Ivo Tonet e Ronaldo Vielmi Fortes, São Paulo, Boitempo, 2013).

[67] Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas, cit., p. 125.

[68] W. E. B. Du Bois, As almas da gente negra, (trad. Heloisa Toller Gomes, Rio de Janeiro, Lacerda, 1999).

[69] Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas, cit., p. 25.

[70] Ibidem, p. 166.

[71] Ibidem, p. 126.

[72] Ibidem, p. 125.

[73] Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, em Cary Nelson e Lawrence Grossberg (orgs.), Marxism and the Interpretation of Culture (Londres, Macmillan, 1988), p. 271-313.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras