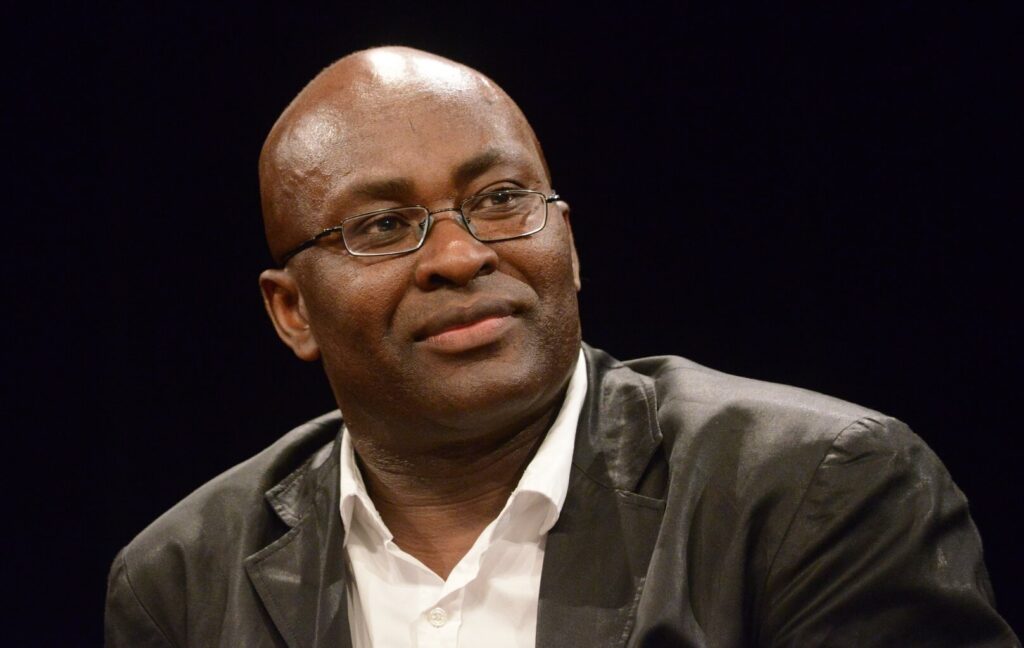

Achille Mbembe e a África como futuro

Em entrevista sobre seu livro, pensador evoca metafísicas contra-hegemônicas para pensar um porvir planetário comum. Reflete sobre tecnologia, “ecologia geral” e o ocaso da razão calculante: “Período das certezas eurocêntricas passou”

Publicado 06/03/2023 às 19:38 - Atualizado 21/12/2023 às 15:26

Por Achille Mbembe, em entrevista a Pablo Maille no Usbek & Rica | Tradução: Maurício Ayer

Última pedra na construção de uma trilogia iniciada com Politiques de l’inimitié [Política da inimizade] (2016) e continuou com Brutalisme [Brutalismo] (2020), La communauté terrestre [A comunidade terrena], de Achille Mbembe, foi lançado nas livrarias no dia 16 de fevereiro pela editora La Découverte. Nesta obra densa e estimulante, o historiador camaronês, notadamente vencedor do prêmio Ernst Bloch em 2018, se propõe a mostrar “como nossa relação fundamental com a Terra só pode ser aquela do habitante e do passageiro”, apoiando-se sobretudo na “riqueza insondável” dos pensamentos animistas africanos. “É como habitante e passageiro que a Terra nos acolhe e nos abriga, que guarda os vestígios da nossa passagem, aqueles que falam em nosso nome e em memória de quem teremos sido (…) É nesse medida que ela é a última das utopias, a pedra angular de uma nova consciência planetária” – escreve o homem que no ano passado se tornou o diretor da Fundação da Inovação para a Democracia. Durante sua recente visita a Paris, pudemos perguntar a ele sobre a “abertura da imaginação” à qual ele convoca.

__________________

Usbek & Rica – Vamos começar olhando para o título do seu livro, A comunidade terrena. O que essa comunidade significa para você? O que constitui sua singularidade?

Achille Mbembe – A comunidade terrena não é uma comunidade que já está aí, mas uma comunidade por vir. Ela não existe neste momento como tal, mesmo que, aqui e ali, vejamos manifestações dela. É uma comunidade que, no fundo, estará sempre à nossa frente. É isso que a torna uma utopia, não no sentido de um sonho fantástico, mas no sentido de uma injunção que nos coloca frente a frente com nossas responsabilidades em relação ao porvir. Um porvir de agora em diante planetário, e que envolve, mais que os humanos; mais do que os humanos e os animais; mais do que os humanos, os animais e as plantas: os objetos e as forças cósmicas com os quais somos chamados a entrar em ressonância.

Este é o sonho que tenho aqui, hoje. Mas, como acabei de dizer, forças que se questionam sobre essa possibilidade vêm surgindo em praticamente todo o mundo há muito tempo. O esforço que fiz neste livro consistiu em reunir essas forças dispersas em torno de um nome, ainda que pudéssemos sem dúvida ter achado um outro. Por meio da escrita e da crítica, parecia-me que era preciso, de todo modo, convocá-las, para fornecer-lhes ferramentas e um horizonte.

Por que esse porvir seria “de agora em diante” planetário?

Na realidade, nosso porvir sempre foi planetário. É a nossa consciência da dimensão planetária do nosso porvir que não era tão viva antes como é hoje. De agora em diante, ela se tornou uma evidência, por pelo menos três razões. Primeiro, a consciência, muitas vezes espetacular, dos limites do nosso mundo e do fato de que os recursos que tornam possível a vida na Terra não são inesgotáveis. Segundo, o fato de estarmos vivendo um momento caracterizado por uma escalada tecnológica sem precedentes na curta história da humanidade na Terra. Finalmente, o aparecimento de acontecimentos virais como a Covid-19 ou outras pandemias, que mostram até que ponto nossa condição biológica está ligada à condição biológica das outras forças viventes. Tudo isso reacende nossa consciência de que pertencemos a um planeta do qual precisamos cuidar coletivamente.

O que chama a atenção, ao ler seu livro, é a extensão do lugar ocupado pela tecnologia. “A tecnologia será, mais do que nunca, uma das forças fundamentais do nosso mundo. Ela lhe conferirá uma aparência de unidade, mas também o arrastará para um processo de fragmentação e difração”, você antecipa. Por que esse movimento seria inelutável?

Esse movimento começou há muito tempo, como mostro no livro, me apoiando especialmente no trabalho do etnólogo André Leroi-Gourhan. Na medida em que remonta ao próprio nascimento da humanidade, esse desenvolvimento contínuo parece consubstancial à nossa existência e à nossa evolução biológica. Mas o fato é que ele experimentou momentos de aceleração por ocasião de grandes descobertas recentes. Aquelas que nos permitiram desvendar o mistério da matéria e fabricar ferramentas capazes de dominar esta matéria. Este foi, naturalmente, o caso na época da invenção da máquina, que então abriu o caminho para o evento atômico.

Então, após a invenção da bomba atômica, o processo de criação tecnológica se acelerou e se concentrou nos processos vitais como tais. Desde então, entramos em uma era impulsionada pelo que poderíamos chamar de indústrias de silício [o elemento mais abundante na crosta terrestre depois do oxigênio, amplamente utilizado, em particular, no campo eletrônico]. Ou seja, todas aquelas indústrias que possibilitam o advento da era digital ou algorítmica, uma era da abstração levada às últimas consequências. É aqui que surge a possibilidade do aparecimento de uma humanidade androide, sobre o qual se tem falado muito atualmente. Essa é a novidade que caracteriza nosso presente: a hipótese de uma outra figura do humano, que doravante seria indissociável do objeto.

Entre a tecnofobia e o tecno-solucionismo, como é a “terceira via” que você preconiza?

Na verdade, acho que temos que sair de dois tipos de impasse. Por um lado, a crença de que as grandes questões relativas à sustentabilidade do nosso planeta e à sua habitabilidade são apenas de natureza técnica, sujeitas apenas a soluções tecnológicas – o que é uma ilusão. Por outro lado, a construção de uma crítica à tecnologia que visasse aboli-la, tornando-a algo de diabólico em essência. Uma vez descartados esses dois caminhos de impasse, acredito que haja espaço para uma apropriação racional da tecnologia. Podemos razoavelmente acolher as possibilidades que ela abre, que às vezes são extraordinárias. Precisamente, este caráter extraordinário nos obriga a julgar de forma diferente, a mudar o nosso olhar e a definir de uma nova maneira o que pertence à lógica dos meios e o que pertence à lógica dos fins. O risco é que a lógica dos meios prevaleça sobre a dos fins. E que essa tecnologia acabe por se reproduzir independentemente de qualquer fim, exceto o de sua própria continuação. Podemos conviver com a tecnologia tornando-a uma ferramenta para o conserto do mundo. Seguindo a tradição, em particular, da metafísica africana, para a qual a ferramenta tinha por vocação fundamental ser a extensão do vivente.

Além da questão tecnológica, como essas metafísicas africanas que você menciona poderiam nos ajudar a sair do que você chama de “pensamentos catastróficos ocidentais”?

Primeiro, algumas precauções de princípio. O que chamo de metafísicas animistas africanas não corresponde a relíquias de um passado exótico, mas a reservatórios de uma imaginação profundamente futurista. Nas últimas décadas, essas metafísicas foram estudadas por diferentes disciplinas das ciências humanas e sociais como criações do passado. De fato, examinando-os de perto, fiquei impressionado com sua atualidade e principalmente com seu potencial futurista. O romance L’Ivrogne dans la brousse [O bêbado no mato] do escritor nigeriano Amos Tutuola [em que um homem entra na “Cidade dos Mortos”, onde descobre um mundo mágico habitado por fantasmas, demônios e seres sobrenaturais] é um exemplo que o demonstra amplamente, porque traz consigo uma ausência de oposição sistemática entre seres humanos e objetos.

Os imaginários deste e de outros romances abrem caminho a configurações heterogêneas, híbridas, enxertos inesperados bem típicos da era digital que hoje conhecemos. Eles dão mostra de um casamento muito marcante do material e do imaterial. Mais uma vez, é importante insistir na dimensão profundamente futurista dessas histórias. Pois se, como acredito, estamos hoje no limiar de algo novo, então a questão de onde buscar recursos que nos permitam imaginar a continuação de nossa história na Terra torna-se essencial. As metafísicas africanas, mas também as ameríndias e outras metafísicas, podem constituir pontos de partida muito ricos para iniciar esta reflexão. À condição, claro, de que se queira ouvi-las.

A categoria do “vivente” tal como é hoje entendida no Ocidente, portanto, na sua opinião, tende a excluir o mundo das coisas? Que consequências acarreta esta exclusão?

Na concepção ocidental do vivente, geralmente consideramos o mundo das coisas como algo relacionado à inércia. São forças que os humanos fazem agir: se essas forças estão envolvidas nas ações, é necessariamente graças à intervenção humana. Em última análise, tudo se resume ao ser humano. Ora, as metafísicas que estamos a evocar não partem desta hipótese. Consideram que o que se chama de vivente inclui o mundo dos objetos e das coisas. Elas trazem à ressonância os humanos e todos os seus vizinhos que juntos constituem os habitantes da Terra.

Por outro lado, teremos notado que a maioria das filosofias de emancipação e libertação na tradição ocidental partem do pressuposto de que o humano não é um objeto – na tradição marxista, por exemplo. Isso implica um confronto ontológico entre essas duas entidades. Na antiga metafísica africana, o pressuposto é antes o de uma bio-simbiose, ou seja, uma redistribuição generalizada das propriedades do vivente entre a multiplicidade do existente, cada existente contendo uma ou outra dimensão da vida. Há aí uma força de abertura da imaginação que melhor se adapta ao nosso tempo.

Para sair desse impasse, você chega a falar de ecologia “geral”. De que se trata isso?

Este conceito refere-se precisamente à realidade factual da multiplicidade. Se fosse necessário fazer um inventário dos habitantes passados e presentes da Terra (animais, plantas, vegetais, líquidos, coisas…), seria praticamente interminável. Jamais poderemos fazer esta lista, porque aquilo a que a Terra concedeu refúgio e hospitalidade será sempre incontável. Tudo isto escapa, por definição, aos nossos instrumentos de medição e quantificação.

Daí o fato de que devemos reconhecer, a meu ver, que existe uma parte da vida em suas diferentes formas que diz do mistério, do sensível, do onírico. A razão calculante nos ajuda, claro, a penetrar em uma parte desse real. Mas por si só ela não é capaz de nos revelar todos os seus mistérios. Esse conceito de ecologia geral dá lugar à possibilidade de maravilhamento que só a parte do mistério oferece.

Mas o que o leva a dizer que essa acepção estaria se tornando dominante? No livro, você garante aos seus leitores que o período “em que todos os habitantes do planeta viveram ao ritmo das certezas eurocêntricas (…) sem dúvida já passou”. Não é um pouco precipitado dizer isso?

Este período não passou se por “passado” entendermos o desaparecimento total. Essa crença ainda existe, em algum lugar, conosco, inclusive na África. Mas passou no sentido de que a existência dessa crença e as suas formas de mobilização já não parecem ser suficientes. Estamos no fim do paradigma do cálculo como base fundamental para a produção de valor. Nisso, nunca mais poderemos viver como antes. Essa crença não tem mais a força que já teve, especialmente durante a chamada era do “progresso”. Trata-se de uma figura da razão e do conhecimento que agora está em greve, porque não pode mais dar conta da evolução atual e futura da vida na Terra. Tornou-se absolutamente claro que as condições de habitabilidade do planeta não podem mais ser articuladas apenas em termos da razão herdada das nações ocidentais.

“Os velhos impulsos imperialistas daqui em diante se conjugam apenas com um passado de nostalgia”, você também escreve. A China contemporânea não é um contra-exemplo? Afinal, esta é uma nação cujos líderes continuam pensando em termos de expansão e extrativismo, ao mesmo tempo em que se definem tão profundamente “voltados ao futuro”…

Um dos paradoxos da China é abrir caminhos supostamente para “o futuro” que, na verdade, levam ao passado. Porque o modelo produtivista que a China adotou e por meio do qual articula seu projeto de aumento de poder é um modelo profundamente passadista. A China, basicamente, está tentando fazer de forma mais eficaz o que o Ocidente já fez antes. Não oferece absolutamente uma saída para o modelo ocidental, mas sim uma forma de concretizar o modelo ocidental com uma eficiência quase nunca vista na própria história do Ocidente. Propõe-se vencer o Ocidente em seu próprio jogo. Deste ponto de vista, pode-se dizer que ela é uma potência sem “ideia”, no sentido filosófico do termo. Ela persiste de forma quase prometeica em seu projeto, sem perceber que esse caminho leva a um beco sem saída. Estou convencido de que o futuro provará que ele está errado.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras