Universidade brasileira, da euforia à penúria

Na primeira década do século, expansão vibrante colocou as maiorias no ensino superior e transformou sua face elitista. Mas vieram os ajustes fiscais, o predomínio das “fábricas de diplomas” e o desmonte da ciência. Reflexões para uma virada

Publicado 19/09/2025 às 19:14 - Atualizado 19/09/2025 às 19:18

Título original:

Dilemas do ensino superior brasileiro: entre a expansão e o desmonte

Notas introdutórias

No Brasil a concepção de educação pública começou a se consolidar a partir do século XIX, influenciada, dentre outros fatores, pelas transformações sociais decorrentes da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. As primeiras faculdades surgiram em grandes centros, logo após a independência, com o objetivo de formar a elite intelectual e política do país. A exemplo, a Faculdade de Medicina da Bahia, criada em 1808, e as faculdades de Direito de São Paulo e de Recife, de 1827. As universidades, conjunto de faculdades, só seriam criadas a partir do século XX.

Hoje em dia, não podemos tratar das condições da educação superior sem nos voltarmos a três aspectos. Um primeiro, produto da formação histórica das instituições de ensino superior, marcada por um estreito acesso à ampla parcela da população brasileira, cenário que veio a se alterar no primeiro quarto do século XX. Um segundo fator, de progressivo desmonte orçamentário das instituições públicas federais, da qual vamos tratar adiante e um terceiro, paralelo, que se desdobrou das políticas de liberalização no fim dos anos 1990, transformando paulatinamente o ensino superior em um grande mercado de diplomas.

Expansão do acesso

As universidades públicas brasileiras se tornaram uma realidade mais ampla para a população com a primeira renovação do ciclo de governo dos anos 2000, com a reeleição de Lula (2007-2011), resultado do aumento acelerado de matrículas na graduação, da expansão de campi no interior do país e do aumento de investimentos em ciência e tecnologia. Isto ocorreu por meio da corporificação do programa de expansão das universidades, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) em 2007.

Ao mesmo tempo, a outra face da expansão esteve vinculada aos programas de financiamento dos estudantes na educação superior privada: o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 1999 e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) de 2004. Ambos se constituíram como formas de crédito estudantil público, ou seja, como porta de entrada para o ensino superior privado, em complemento à expansão do ensino público federal então em curso.

Todos os programas, atualmente, têm como principal critério de classificação o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, criado em 1998, até então secundário nos processos seletivos para graduação. Isto até 2009, quando então se unificou o ingresso. Para o caso das universidades federais, o ingresso passou a se dar através do Sisu. Além da centralização e padronização nacional, o mecanismo colaborou para a democratização do acesso ao ensino superior.

Posteriormente, em 2012, no sentido de ampliar o acesso, diante das desigualdades presentes na realidade brasileira, a Lei de Cotas foi aprovada, versando sobre a reserva de vagas para estudantes formados em escolas públicas e para pessoas pretas, pardas e indígenas, num esforço institucional de inserção de grupos étnicos mais presentes na base piramidal social e com os menores índices de educação básica, quiçá de ensino superior.

Assim, a trajetória recente do ensino superior brasileiro revela um duplo movimento: de um lado, políticas públicas que abriram as portas da universidade à população; de outro, mecanismos de privatização que transformaram a educação em ativo mercantil, com instituições pertencentes a grandes grupos financeiros internacionais e capital aberto em bolsas de valores (Ferreira; Sindeaux, 2024). É nesse entrechoque entre expansão, desmonte e privatização que se estrutura a reflexão deste ensaio, voltada a suscitar a compreensão sobre como o ensino superior se reorganizou nas últimas décadas e quais os efeitos desse processo para a formação acadêmica e a produção de conhecimento.

A contradição entre expansão e desmonte

A expansão do ensino superior ocorre em paralelo a um desmonte ou, melhor dito, da expansão do ensino superior privado, fomentado desde as políticas destinadas à obtenção do crédito estudantil. Em termos pragmáticos, é mais simples relegar ao setor privado a tarefa de formar a mão-de-obra qualificada do que investir em infraestrutura e recursos humanos que demandam a instituição pública (Santos, 2018, p. 121).

A esse panorama soma-se a explosão da oferta do ensino a distância, regulamentado pela Portaria nº 4.059 de 2004 do Ministério da Educação, que substituiu a Portaria nº 2.253 de 2001, e tratava da oferta de disciplinas na modalidade semipresencial. Posteriormente, foi revogada em 2016 pela Portaria nº 1.134 que, ao substituir a norma anterior, manteve a possibilidade de oferta de disciplinas a distância em cursos presenciais, limitadas a 20% da carga total da grade curricular, mas flexibilizou a exigência, ao dispensar que as avaliações sejam presenciais. Isso valeu para todas as instituições com ao menos um curso de nível superior reconhecido pelo MEC, sejam públicas ou privadas.

Ainda que a norma não faça restrição às públicas, a modalidade de Educação à Distância (EaD) prosperou entre as instituições privadas, acentuando-se mais com o período da pandemia de covid-19, entre 2020-2022. O curso com maior incidência na modalidade EaD é Pedagogia, com 852.476 matrículas (Brasil, 2024, p. 26). Paradoxo: um curso para exercer um ofício na sala de aula, não requer, no processo de formação, presença em sala de aula…

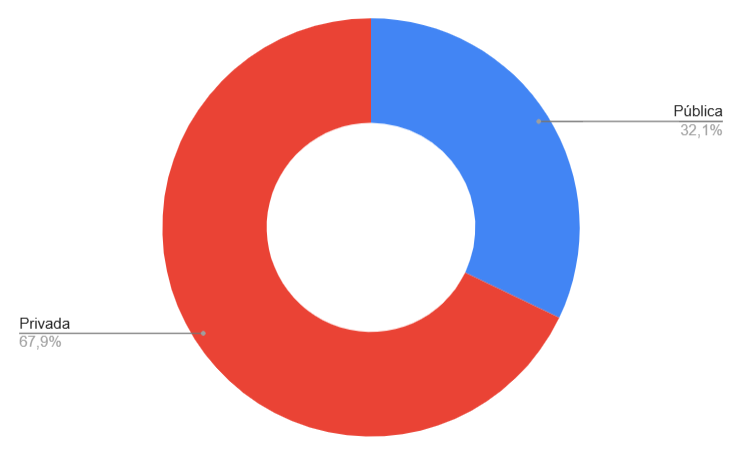

Conforme o Censo da Educação Superior de 2023, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de três quartos dos estudantes estão matriculados em instituições privadas, ou seja, 75,5% do total. Essa predominância acompanha os 87,8% das IES do país que pertencem à rede privada e concentram 95,9% das vagas de graduação. Já as instituições públicas reúnem 4,1% das vagas ofertadas e apenas 24,5% dos estudantes – sendo que, nesse contingente, 65,5% estão em instituições federais. A modalidade de Educação a Distância (EaD) amplia ainda mais a abissal diferença: somente 13,4% dos cursos EaD são públicos, contra 80,4% no setor privado. A face precarizada da expansão do ensino superior é privada, onde se concentra a imensa maioria dos cursos e matrículas, tanto na modalidade remota quanto na presencial.

Matrículas em cursos de graduação no Brasil por IES (2023)

Fonte: Elaboração própria a partir do Resumo Técnico do Censo da Educação Superior, 2023, p. 26

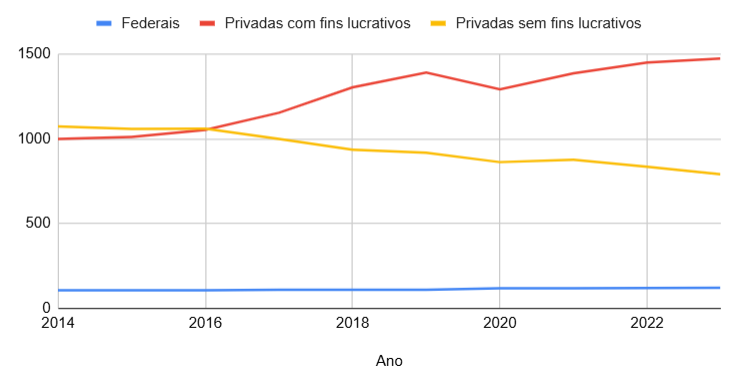

Com quase 68% de matrículas, o ensino privado prevalece como maioria. Apesar de que o setor conta com instituições com ou sem fins lucrativos, a constatação é de que o ingresso preponderante se dá mediante contrapartida financeira, o que por si só desconfigura o objetivo final, que deixa de ser o percurso formativo, passando a ser, grosso modo, a mensalidade do curso. Noutra clave, de mãos dadas com o número cada vez maior de matrículas, o número de IES no Brasil dentre os anos 2014 e 2023, mostra uma diferença na quantidade abissal entre público e privado:

Evolução do número de Instituições de Educação Superior no Brasil por categoria administrativa (2014-2023)

Fonte: elaboração própria com base no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2023 (pp 62-67)

Embora não seja visível no gráfico por conta da escala, de 2014 a 2023, as IES federais passaram de 107 para 121 instituições, sendo que este número engloba 69 unviersidades federais, 1 centro universitário, 10 faculdades e 41 institutos federais e centros federais de educação tecnológica (Brasil, 2024, pp. 10 e 67). Isto não é um número desprezível em se tratando de política pública e em comparação com a evolução do ensino superior público antes do Reuni. Não se pode esquecer, também, que a mera quantidade não necessariamente se reflete em melhorias da condição do ensino, como a própria infraestrutura dos campi, tampouco na permanência dos estudantes ou na valorização do conhecimento e da pesquisa. Ainda assim, essa dimensão quantitativa é útil porque visa comparar a diferença, que salta aos olhos, na expansão do ensino superior. No Brasil, o fator preponderante é inquestionavelmente privado, não só pela abrangência do crescente mercado, mas pela quantidade de pessoas abrangidas por esse modelo, cujo perfil é de jovens de baixa renda (Santos, 2018).

O diploma de nível superior apresenta-se como fator de atração para investimentos privados, em especial no ensino à distância, que se consolida como um mercado lucrativo como se viu, somado, evidentemente, à custa da precarização das condições de ensino-aprendizagem e, por sua consequência, do trabalho docente.

O avanço da expansão privada reconfigurou o ensino superior em bases quantitativas, mas com efeitos colaterais qualitativos. O diploma tornou-se menos expressão de um percurso formativo e mais um resultado da capacidade de pagamento. Esse quadro de precarização da educação, longe de se restringir ao setor privado, incide sobre as universidades públicas, que passaram a enfrentar um ciclo de restrições orçamentárias severas. É nesse ponto que o debate se desloca para a questão financeira das instituições federais de ensino superior, onde o impacto dos cortes de investimentos se faz sentir de maneira mais drástica no cotidiano do ensino e da pesquisa.

As universidades públicas federais, entre crescimento e penúria

A expansão da educação superior pública no Brasil foi uma euforia que perdeu fôlego de forma paulatina a partir de 2014, com uma queda de investimentos e de despesas do governo federal direcionado às IES.

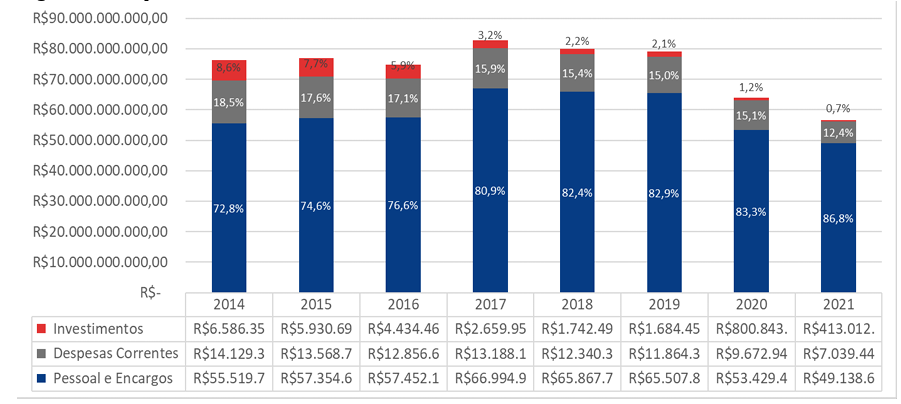

O desmonte, após um período de forte expansão entre 2004 e 2010, se aprofundou, em última análise, como resultado direto dos rumos fiscais tomados com a Emenda Constitucional 95 de 2016, conhecida como “teto de gastos”. Ao congelar o gasto público, a medida relegou a segundo plano a crescente necessidade de manutenção e de novos investimentos nas universidades federais, decorrente da própria expansão realizada nos anos anteriores. Os investimentos do governo federal (em vermelho, no gráfico abaixo) caíram abruptamente de R$ 6,586 bilhões em 2014 para apenas R$ 413 milhões em 2021, penúltimo ano do governo Bolsonaro. Uma redução de 93%:

Orçamento anual das universidades federais (2014-2021)

Fonte: Inácio; Ferreira; Rodrigues, 2024, p. 14

A queda ou, particularmente, a insuficiência de orçamento, significa falta de vagas para aplcar a demanda, infraestrutura precária, evasão dos estudantes e perda de capacidade da pesquisa nacional. Como ilustra o gráfico, além dos investimentos, também as despesas correntes (em cinza) caíram de R$14,1 bilhões em 2014 para R$7 bilhões em 2021, sofrendo uma redução de praticamente 50%. Essas despesas cobrem gastos de funcionamento, tais como luz, água e limpeza, fundamentais para a manutenção das IES. Fora isso, o estrangulamento financeiro

está evidenciado no aumento proporcional de gastos com pessoal e encargos, que subiram de 72,8% para 83,3% no mesmo período (embora tenham se reduzido em termos absolutos…), acompanhando a queda geral do orçamento.

Pari passu ao sucateamento via redução de verbas do governo federal, para se manter, as IES federais passaram a buscar outras fontes de financiamento. Foram muitas vezes salvas na corda bamba pelas emendas parlamentares a fim de sustentar os custos básicos, numa busca pela sobrevivência mês a mês. As emendas, como não compõem o planejamento orçamentário, são fontes voláteis de recursos. Além disso, apenas tal ou qual universidade se beneficia do recurso, trazendo à tona o recebimento desigual do orçamento das emendas.

As emendas parlamentares não são recursos do poder executivo. Embora estejam contempladas no ordenamento orçamentário, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e reguladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não estão no projeto orçamentário do governo federal enviado ao Legislativo, já que são, justamente, modificações dos parlamentares ao projeto do Executivo. Essa natureza volátil as configura, por um lado, como recursos incertos, dependentes de articulação política dos gestores com os parlamentares e, por outro, como instrumento de atuação e participação política dos legisladores (Inácio, 2023, p. 4).

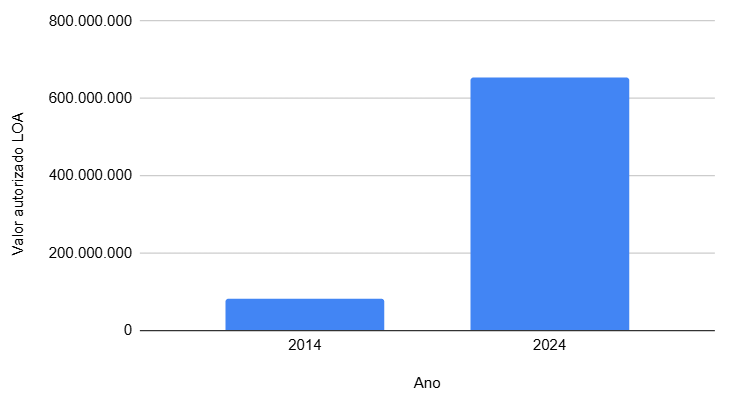

Usadas para tapar buracos nas contas dos serviços essenciais, as emendas parlamentares, desde 2014, vem ganhando centralidade no quadro orçamentário das universidades:

Emendas parlamentares autorizadas na LOA (2014 e 2024)

Fonte: elaboração própria, com dados do Portal de Execução Orçamentária da Andifes1.

Esse aumento massivo, da ordem de 300%, reflete a ausência do poder decisório do Executivo em relação à destinação dos recursos, o que fortalece o protagonismo de deputados e senadores na alocação do orçamento. As IES, nesse cenário, tornam-se cada vez mais vulneráveis, vez que as emendas parlamentares, como têm um caráter paliativo, visando cobrir despesas correntes, não são sustentáveis a longo prazo por não comporem o planejamento do governo, basilar do ciclo das políticas públicas.

Notas finais

Em paralelo aos apontamento aqui tratados, especialmente quanto à ascensão do ensino privado e à distância, não podemos nos esquecer da significativa inserção da base da pirâmide social brasileira no ensino superior, especialmente no público. Este fenômeno social tem implicações não apenas teóricas. Simboliza uma dimensão de ruptura: a histórica concentração de renda e de riqueza do país foi tradicionalmente acompanhada de baixos índices de instrução aos pobres urbanos e rurais, o que retroalimentou a engrenagem do sistema educacional público. Isso ocorreu até a virada de chave, situada nos marcos da expansão das universidades públicas através da criação de novos campi, condicionada ao objetivo maior de ampliação do acesso e permanência na educação superior (Brasil, 2007).

Não se há esquecer o movimento de mercantilização e desnacionalização da educação mas, no limite do possível, jovens desprivilegiados ingressaram na graduação e pós-graduação, sendo os primeiros de suas famílias a obter títulos de graduados e pós-graduados. Não é incomum ouvirmos, nos corredores das instituições, os relatos sobre o pioneirismo dos jovens em relação à presença nos cursos e o que isso significa para suas famílias. O mesmo ocorre no campo científico, onde há muito a ganhar com a ampliação dos espaços e democratização no acesso aos recursos necessários ao fazer ciência. Tal feito foi assegurado com as ações afirmativas para estudantes de escolas públicas e de baixa renda, além das reservas de vagas étnico-raciais, vagas para transgênero, para pessoas com deficiência e pessoas refugiadas, categorias apartadas do ensino básico e, por conseguinte, do superior. Ao fim e ao cabo, esse acesso, que não pode ser analisado dissociado da permanência estudantil, é um avanço significativo. No entanto, ascendem medidas no sentido inverso, que disputam o locus de enunciação. O desmonte das universidades públicas caminha de mãos dadas com o processo de desnacionalização da educação superior no Brasil, essencialmente medidas de sucateamento cujo cerne é a mercantilização do processo educacional.

A largada da expansão foi do público, mas quem tomou a frente foi o privado, majoritariamente na modalidade EaD. Em contraste com a abertura da universidade pública para todos, graças às políticas afirmativas, assistimos ao seu desmonte, acompanhado da aceleração da precarização da educação em duas frentes. Numa, falta de estrutura da universidade pública e de recursos humanos para o seu funcionamento, além do baixo financiamento em pesquisas. E noutra: expansão rápida do privado, acompanhada da precarização do ensino-aprendizagem, da dimensão coletiva do conhecimento e, sobretudo, da precarização do trabalho.

Referências bibliográficas

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2023. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados. Acesso em: 28 ago. 2025.

FERREIRA, S. M. L. .; SINDEAUX, R. V. . A Transformação Financeira do Ensino Superior Privado no Brasil: Explorando Fusões e Aquisições na Busca de uma Educação de Qualidade. Pesquisa & Debate Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política, [S. l.], v. 36, n. 2(66), 2024. DOI: 10.23925/1806-9029.36i2(66)68880. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/view/68880. Acesso em: 2 set. 2025.

INÁCIO, Letícia; FERREIRA, Luciana da Silva; RODRIGUES, Roberto de Souza. Educação superior no Brasil: o impacto do “Teto dos Gastos” no orçamento das universidades federais. Revista de Políticas Públicas, São Luís, v. 28, n. 1, p. 339-359, jan./jun. 2024. DOI: https://doi.org/10.18764/2178-2865.v28n1.2024.19. Disponível em: https://www.redalyc.org/article.oa?id=621178617020. Acesso em: 27 ago 2025

INÁCIO, Letícia. Emendas parlamentares: o ganho de importância relativa no Orçamento do Conhecimento. Novembro de 2023. Disponível em: https://observatoriodoconhecimento.org.br/observatorio-revela-dependencia-crescente-de-emendas-parlamentares/ Acesso em 28 ago 2025

LOPES FERREIRA, Sergio Moreno; SINDEAUX, Roney Versiani. Efeitos da comercialização na expansão do Ensino Superior Privado brasileiro em comparação ao sul coreano . Revista Economia e Políticas Públicas, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 168–188, 2024. DOI: 10.46551/epp2024v12n0209 . Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/economiaepoliticaspublicas/article/view/6899. Acesso em: 10 set. 2025.

SANTOS, Fábio Luis Barbosa dos. Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016). São Paulo: Editora Elefante, 2018.

1 Disponível em https://www.andifes.org.br/2020/08/30/execucao-orcamentaria/ Acesso em 28 ago 2025

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

A despeito do lamentável comentário do usuário Marcos Vieira, que desconhece por inteiro a realidade das universidades federais, digo eu, servidor público há 15 anos numa delas, vivenciei como aluno tal expansão e, depois, como servidor, seu desmonte, não há tal difusão ideológica, tão repetida em personagens de direita que, amantes de Mises e Hayek, ignoram o básico da ciência econômica e desprezam os pensadores do próprio país. Importante seria explicar o que se entende aqui por clássico: Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, Clóvis Moura, Machado de Assis, ou o europeísmo dos espoliadores colonizadores? É preciso avançar a mente e libertar-se dos grilhões culturais e ideológicos, parar de olhar outros países e culturas como referências, desprezar a conjuntura e quadra histórica em que se encontra, isso sim seria soberania. Agora, bueno, sem o fim do arcabouço fiscal, sim, será penúria, há um projeto em andamento nesse sentido e contra o qual o atual governo mostra-se cúmplice, por medo de enfrentar o famigerado mercado.

É necessário o investimento sim principalmente nos níveis fundamental e médio. Quanto às nossas universidades públicas, primeiramente deve haver uma mudança de dentro para fora,pois enquanto estiverem arraigados ali viéses políticos e ideológicos onde não se formam pensadores mas sim militantes, que exaltam o marxismo e o freirianismo não seria razoável injetar dinheiro público pra atender aos caprichos de uma minoria. Voltemos ao ensino clássico ou estaremos condenado à penúria eterna.