Crônica: Arte domesticável na era das redes sociais

Teríamos nos tornado “seguidores” em vez de público — e a performance importa mais que o conteúdo? O “valor artístico” estaria se resumindo a algo que apenas endossa nossas próprias visões, sem espaço para provocações incômodas?

Publicado 05/09/2024 às 17:24 - Atualizado 05/09/2024 às 18:58

Consumir arte como quem bota fé no Tinder

Um argumento frequentemente apresentado quando nos propomos a analisar uma produção artística desde uma perspectiva mais negativa é a defesa de certo horizonte de pluralidade democrática. Costuma-se ouvir que “na arte existe espaço para todos”, ou que “o Belo, em sua expressão artística, consiste em sua variedade”. Quem não aprecia determinado gênero ou artista não tem com o que se preocupar, pois terá diante de si infinitas possibilidades. Afinal, na abertura infinitesimal do Belo, todas as formas de existir encontram morada.

Ao fundo, o murmurar contínuo de um mesmo mote: “quanto mais variedade no cardápio, maior a satisfação do cliente”. Além de outro, menos inclusivo, porém típico da lógica concorrencial: “os incomodados que se mudem”.

Nada contra a pluralidade, muito pelo contrário. A luta é pela inclusão e dignidade para todos que desejam viver de sua arte. Mas, como prudência e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, é sábio que observemos ao menos dois mandamentos:

***

I. Vigiai, pois, para que não sejais enganados pelas vãs aparências da multiplicidade

Gostamos de nos identificar como sujeitos ecléticos, em virtude da ampla variedade de estilos que compõem nossas playlists no Spotify e na Netflix. No entanto, a maioria das músicas selecionadas são originárias de um conjunto limitadíssimo de países, concentradas em um período limitadíssimo de tempo, em um conjunto limitadíssimo de plataformas. Touchè.

II. A arte é uma mercadoria, mas não uma mercadoria qualquer

Algo de fundamental se perde quando pensamos a arte como mero produto. A arte como sabonete: glicerinado, hidratante e neutro, a depender da sensibilidade de cada pele.

A arte como terapia. Nada contra: o que a nada serve, serve a qualquer coisa. Mas existe algo na arte que, merecidamente, nos odeia – eis o que nela merece salvação.

***

Existem inúmeras formas de significar a diversidade estética. Por exemplo, como uma forma particular de pensamento político. Faria sentido celebrar as existências de Jair Bolsonaro e José Mujica como quem escolhe entre diferentes tipos de sorvete? Ou a arte enquanto religião de um mundo sem fé – e, por isso mesmo, a cada dia mais fundamentalista. Extremistas cristãos e filhos de santo têm o mesmo direito a existir. Decerto. Mas não existe indiferença na escolha pelo lado do chicote, como se não houvesse um projeto de extermínio em curso.

OK, talvez as polcas não quisessem ir tão fundo. Afinal, toda distância entre Napoleão, Jesus Cristo e sabonete Dove. Mas a arte, quando verdadeira, propõe modos de existência capazes de nos arremessar para fora do consenso autoritário da linguagem (Barthes) que, no limite, organiza toda forma de arbítrio a partir de seu sistema. Nem toda arte é revolucionária, mas toda revolução é uma obra de arte.

Consumir arte como quem se empolga assistindo BBB

Ao lermos um poema, ou contemplarmos uma canção, nos prostramos diante da criação de um Universo particular. Palavras e melodias que, em sua materialidade específica, deslocam e afetam nossa sensibilidade. No Big Brother, ao contrário, somos afetados diretamente pela vivência de sujeitos que nada criam, pois é a vida cotidiana, desubstancializada, que se converte em espetáculo. Torcemos por um “brother” não por aquilo que ele produz, ou por aquilo que ele é, mas pelo jogo, pela performance sem substância, pelo sacrifício exigido a todos os eliminados em tributo a nós, os descartáveis.

Com as redes sociais, generaliza-se essa disposição de espírito, e o próprio conceito de “obra” perde o sentido que costumávamos lhe atribuir.

Hoje, ao ouvirmos que um determinado cantor “é muito bom”, já não podemos afirmar com certeza se essa avaliação se refere ao seu trabalho musical, à sua performance política ou aos seus hábitos alimentares. Quando deixamos de ser público para nos tornarmos seguidores, a própria noção de valor é radicalmente transformada.

“O tempo que passamos rolando os feeds nos aprisiona na temporalidade vazia das plataformas das redes sociais, tornando-nos cada vez mais incapazes de perceber o que produzimos como sociedade.” (Bruna Della Torre). A fusão entre arte e vida buscada pelos artistas de vanguarda, pervertida, porém, pelas dinâmicas das redes que embaralham até mesmo o conceito de existir.

Mas essa não é apenas uma questão estética. Afinal, não seria Pablo Marçal uma bem-acabada representação do caráter perverso desse deslocamento de sentido, do conteúdo para a performance? Para o coach picareta, um debate político não é um espaço para discutir política, mas sim para exibir uma performance cujo verdadeiro sentido é produzido em outro lugar: nas redes sociais. Daí que pouco importa o absurdo da proposta, como sugerir resolver o problema do transporte público com um teleférico. Quanto mais absurda a ideia, melhor o meme, verdadeiro conteúdo da campanha.

(E se o último campeão do BBB ganhasse um Oscar de melhor ator por sua participação no programa? Parece uma impossibilidade lógica, mas apenas porque seguimos acreditando na validade de parâmetros “estéticos” cada vez mais fantasmagóricos).

Consumir arte como quem alimenta seu perfil no Instagram

Pois não é verdade que cada vez mais nos posicionamos diante das obras de arte como clientes perante seus coaches, procurando nelas um processo terapêutico a baixo custo?

Dias atrás, ouvi uma moça elogiando o novo álbum da Liniker como uma “ferramenta nutricional da espiritualidade” (sic). A ideia geral era que aquilo que nós ouvimos pode nos nutrir ou desnutrir espiritualmente. Sua voz era suave, emanando acolhimento, autocuidado e compreensão. Fiquei pensando: qual espaço haveria nessa esfera de autocuidado para uma canção como Angel of Death, do Slayer, cujo ponto de vista descreve de forma crua os experimentos do cirurgião nazista Josef Mengele? Nenhum “aviso de gatilho” pode nos proteger do horror daquela experiência.

Não estaria em ação aqui o mesmo princípio (com sinal invertido) da moralidade coach que leva Pablo Marçal a afirmar que o funk instaura um “drive mental de psicopata e assassino” – uma versão radicalizada da “desnutrição espiritual” – em quem o escuta?

Progressivamente, o que costumávamos chamar de “valor artístico” se desloca da obra para as redes – ou, mais precisamente, para as identidades. Ou ainda, para aquilo que denomina-se por “identitarismo” – no fundo, um processo de gerenciamento da corrosão do tecido social pelo neoliberalismo que está longe de ser apenas um problema das chamadas minorias, sendo a própria forma de diluição do eu em um modelo de capitalismo especulativo de tendências suicidárias (Douglas Barros).

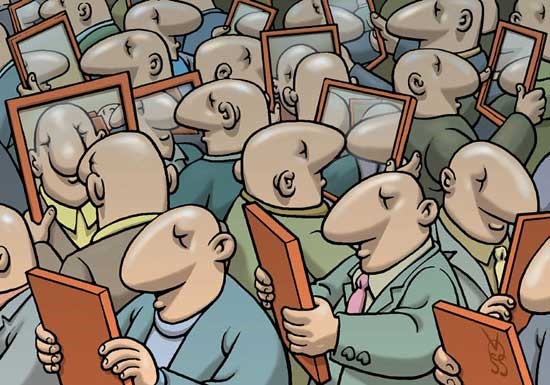

Diante de uma sociedade em processo de desintegração, buscamos na arte a confirmação da própria imagem, um “em-si de si mesmo totalmente transparente” a confirmar identidades já configuradas de saída. Poemas e canções convertidas em fábulas morais e canções de ninar.

Nesse contexto, toda crítica negativa se transfigura em ameaça ontológica, um atentado que desestabiliza a fantasia que sustenta nossa identidade. Afinal, a crítica não se refere aos mecanismos de construção de um objeto artístico com lógica interna própria, mas a visão de mundo que me constitui enquanto sujeito.

(Problema complementar: a inutilidade de fecharmos os olhos, fingindo ser possível um retorno sem fissuras aos parâmetros anteriores. Eis o que ouvi noutro dia: “Um prêmio literário deve ser definido estritamente por sua qualidade artística, e não por condições exteriores como raça, cor e gênero”. A essa altura do campeonato, é impossível que a interpretação imediata dessa frase não seja “Esse prêmio terá que ser concedido ao homem branco que mais se assemelha aos outros homens brancos que atribuem tais honrarias”. Pois o identitarismo não é uma “questão das minorias”, mas a própria substância ideológica que estrutura nossa fantasia social).

***

Torna-se a cada dia mais difícil estabelecer parâmetros críticos que não se pervertam imediatamente em likes e curtidas. Afinal, não se trata do poema, ou da canção, mas do meu lugar na luta antirracista, dos meus processos de cura e autocuidado, que envolvem também o álbum progressista desconstruído da vez. Em suma, a imagem de si que alimentamos com todo cuidado e afeto para conseguir um valor melhor no mercado.

Narcisismo autofágico: na ausência de um senso de imaginação comunitária, em um contexto em que o gesto básico de solidariedade é a eliminação, o valor artístico do outro – ao qual me torno indiferente – sou eu.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras