Fim da escala 6X1: Onde estão os sindicatos?

Bandeira mostrou como a captura do tempo livre é central na exploração e soube interpretar vozes dos mais precarizados. O resultado foi visto nas ruas, Congresso e plebiscito popular. Sindicalismo estaria disposto a rever suas agenda e base a partir dos novos tempos?

Publicado 03/11/2025 às 18:06 - Atualizado 03/11/2025 às 19:09

Este texto, originalmente intitulado Qual o papel dos sindicatos na luta pelo fim da escala 6X1? foi escrito por escrito por Ana Paula Colombi, Anderson Campos, Ariella Silva Araujo, Andréia Galvão, Elaine Amorim, José Dari Krein e Patrícia Vieira Trópia [1] e faz parte de um dossiê organizado pelo Cesit/Unicamp, Site DMT, Remir, GEPT/UNB e FCE/UFRGS e publicado em parceria com o Outras Palavras. Leia aqui a série completa

Introdução

Tem circulado nas redes sociais [2] um “meme de internet” que afirma: “Se você gosta de seus fins de semana, agradeça aos sindicatos”. Afinal, são eles os catalisadores de uma luta histórica pela redução da jornada de trabalho. No caso brasileiro, a luta ganhou expressão nos anos de 1980, quando muitas categorias conquistaram uma diminuição para 40 horas semanais. No geral, a redução foi de 48 para 44 semanais, expressa na Constituição Federal. A diminuição da jornada, sem redução salarial, permaneceu entre as principais bandeiras das centrais sindicais nos anos de 2000, mas as mudanças principais foram no sentido de flexibilizar o uso do tempo de trabalho, tais como o banco de horas, o trabalho aos domingos, a multiplicação de novas configurações de turnos e escalas, referendadas pela reforma trabalhista de 2017 e, algumas inclusive endossadas pelos sindicatos (Colombi et Al., 2022). Assim, a mudança foi no sentido de adotar inúmeras formas de despadronização da jornada com escalas exaustivas, que adentram finais de semana e feriados, em que o tempo da vida fica cada vez mais subordinado às exigências do capital.

Em um contexto de ausência de ocupações de qualidade, de reformas trabalhistas e de novas tecnologias, sob hegemonia neoliberal foram sendo dissolvidas as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de vida, provocando adoecimento, descontentamento, exaustão e acendendo um sinal de alerta: talvez tenhamos ido longe demais na perspectiva de transformar o tempo de vida em tempo de trabalho. O debate em torno do fim da escala 6X1 emerge justamente nesse contexto, oferecendo-nos uma oportunidade para refletir sobre o lugar do trabalho na sociedade e o papel do Estado na garantia de direitos.

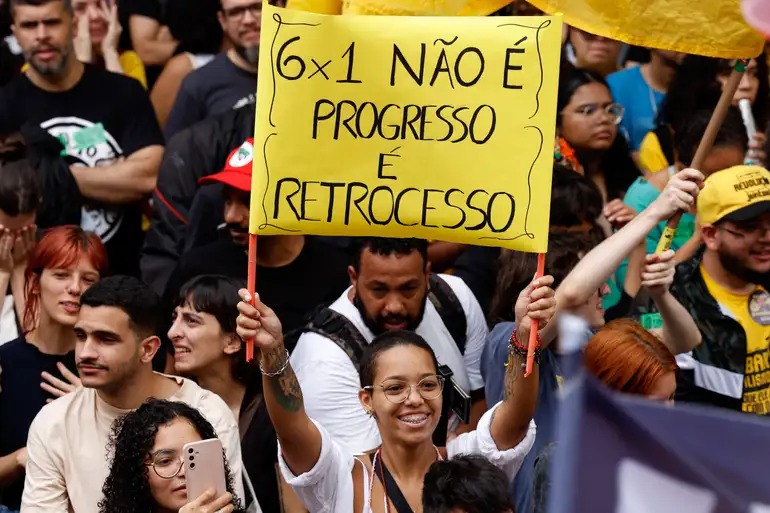

Desde o embate em torno da reforma trabalhista de 2017, esta é a primeira vez que uma pauta relacionada ao trabalho e à perspectiva de aumentar direitos ganha apoio maciço na sociedade. Além de remeter a uma escala específica, de seis dias trabalhados e um dia de descanso semanal, esse debate recolocou na ordem do dia o tema da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, já que as condições de uso do tempo de trabalho não se restringem à forma pela qual a jornada é distribuída. Alterar a escala não é suficiente para aumentar o tempo disponível para desfrutar de outras dimensões da vida.

A crítica à escala 6X1 começou a ganhar destaque a partir de um desabafo de Rick Azevedo, um jovem negro, homossexual, que foi auxiliar de serviços gerais, vendedor, frentista e, na ocasião em que publicou um vídeo no Tik Tok, era balconista de farmácia [3]. Essa campanha se popularizou, dando origem ao Vida Além do Trabalho (VAT), movimento que surgiu por fora da estrutura sindical. Mas por que essa demanda não foi puxada pelo movimento sindical, que historicamente se mobilizou e obteve conquistas importantes em torno da redução da jornada de trabalho? Esse texto pretende refletir sobre essa assincronia, buscando problematizar a hesitante participação do movimento sindical nas lutas em torno do fim da escala 6X1. Para isso, a primeira parte discute a importância dessa luta para a realidade dos e das trabalhadoras, com o intuito de oferecer pistas para a compreensão das novas formas de organização e ação coletiva. A segunda parte levanta hipóteses para explicar o inicial afastamento dos sindicatos, ao mesmo tempo em que pontua como essas instituições podem e devem se somar a essa luta.

O que representa essa luta para a realidade laboral no Brasil?

O mercado de trabalho brasileiro é fortemente marcado pela informalidade e precariedade. As longas jornadas, a ausência de descanso e até mesmo de férias, os baixos salários e a desproteção social constituem a realidade de um amplo contingente de trabalhadores(as), com consequências adversas para sua saúde, sociabilidade e inclusive para sua atuação política. Não é de hoje que a desproteção social, a carência de serviços sociais universais e os problemas no transporte coletivo tornam o cotidiano desafiador para as classes trabalhadoras. Entretanto, a histórica complexidade do mundo do trabalho no Brasil parece ganhar novos contornos diante das transformações do capitalismo, desafiando o movimento sindical e sua capacidade de representação e de organização (Colombi et Al., 2022).

Uma taxa de desemprego baixa [4] não expressa a criação de empregos de qualidade, tampouco aponta para a perspectiva de mobilidade social ascendente, pois a criação de ocupações pode coexistir com pressões, assédio moral, acidentes de trabalho, adoecimentos [5] e jornadas extenuantes, tanto do ponto de vista de sua intensidade quanto de sua extensão. Considerando os dados da PnadC/IBGE para o 4º trimestre de 2024, 47% dos assalariados cumpriam uma jornada acima de 40 horas semanais e 13,5% trabalhavam 48 horas ou mais (DIEESE, 2025). Além disso, 95% das ocupações criadas em 2024 se encontravam na faixa de até 1,5 salário-mínimo. Um outro indício da insatisfação laboral é o aumento do número de demissões a pedido do trabalhador(a). Os dados do Novo Caged indicavam que 36% do total de desligamentos registrados em 2024 foram a pedido. Estes concentravam-se nas ocupações entre 1 e 1,5 salários, com jornada entre 44 e 47 horas semanais, entre trabalhadores(as) com Ensino Médio completo, de 20 a 39 anos, no setor de comércio e serviços. Destacam-se, entre as ocupações, vendedores do comércio varejista, caixas, repositores de mercados, atendentes de lanchonete e auxiliares de alimentação e operadores de telemarketing. Todos esses são elementos que configuram uma tendência de aprofundamento da precariedade, o que não pode ser compreendido de forma homogênea, pois é experimentado de maneira mais intensa e duradoura por jovens, mulheres e pessoas negras que, historicamente, estiveram descobertas pela proteção trabalhista e sindical no Brasil.

Mas as interfaces entre formalidade e informalidade se aprofundaram com a Reforma Trabalhista de 2017. Como destacam Krein, Abílio e Borsari (2021), as alterações mais recentes na legislação trabalhista implicam um processo de informalização por dentro das normas. A pejotização, a terceirização e as formas atípicas de contratação – mesmo as que ainda não são expressivas, mas estão em crescimento – constituem evidência disso. O mesmo pode ser dito com relação aos dispositivos que permitem a flexibilização da jornada de trabalho (banco de horas, jornadas despadronizadas) com sobreposição dos tempos de trabalho e não trabalho, aspecto que sempre foi típico das ocupações informais, mas que passou a ser facilmente identificado no cotidiano laboral dos microempreendedores individuais, terceirizados e trabalhadores(as) intermitentes.

A trajetória laboral do criador do movimento VAT reflete bem as características preponderantes no mercado de trabalho brasileiro: Rick Azevedo transitou entre empregos formais que exigem baixa qualificação profissional e ocupações informais, em que os baixos salários e as longas jornadas se somam à ausência de proteções sociais. Do mesmo modo, suas demandas dialogam com as consequências do aprofundamento da precarização laboral. A reivindicação pelo fim da escala 6X1 denuncia, por um lado, que uma parte considerável da população ocupada, a despeito de trabalhar muito, não consegue viver de modo compatível com suas aspirações, havendo uma discrepância entre o tempo dedicado ao trabalho e a remuneração obtida. Por outro lado, constitui um clamor, especialmente por parte da juventude trabalhadora, de que a vida não pode ser reduzida ao trabalho. O sentimento de exaustão, compartilhado por trabalhadores(as) de diferentes ocupações, fez com que essa bandeira de luta ganhasse expressão na sociedade, obtendo apoio de 70% da população [6].

Depois de 40 anos de hegemonia neoliberal, globalização financeira, inovações tecnológicas e reformas laborais que aprofundaram a precarização do trabalho, a insatisfação com as condições de trabalho, o desencanto com o modelo de trabalho contemporâneo e as críticas ao trabalho excessivo têm dado origem a diversas iniciativas de resistência em vários países [7]. Ao buscar um maior equilíbrio entre a atividade remunerada e as outras dimensões da vida, essas iniciativas, que priorizam a qualidade de vida, a saúde e o convívio social, têm revelado capacidade de engajar pessoas e repercutir socialmente, sobretudo a partir de campanhas em redes sociais. Podemos estar observando a emergência de um movimento de resistência, algo difuso, em que as pessoas avaliam que o trabalho tem sido mais fonte de frustração e esgotamento do que de realização [8].

A proposta 4X3 visa redefinir a escala para 4 dias trabalhados e 3 de descanso. Elaborada por uma empresa de consultoria, está sendo vendida para as empresas como uma alternativa para melhorar o ambiente de trabalho, diminuir o absenteísmo e o adoecimento, e aumentar a produtividade e o engajamento. Algo próximo do que foi realizado por Henry Ford no começo do Século XX quando, para disciplinar a força de trabalho e, assim, viabilizar a linha de montagem, propôs uma jornada de 8 horas diárias e um salário de U$5,00 ao dia. O 4 Day Week está sendo testado em alguns países centrais, a exemplo de Alemanha, França, Austrália, Canadá, EUA, Islândia, Irlanda, Japão, Países Baixos e Reino Unido, sobretudo em setores que exigem maior criatividade e usam tecnologias avançadas, como na área de comunicação [9].

No caso do Brasil, essa bandeira angariou apoio social e impulsionou a criação do VAT. Esse movimento alavancou Rick Azevedo a vereador mais votado do PSOL do Rio de Janeiro, em 2024. A deputada Érika Hilton (PSOL-SP), ao encampar a luta contra a escala 6X1, apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2025, que propõe a adoção da escala 4X3 e, ainda, a redução imediata da jornada para 36 horas [10]. Outras propostas de emenda constitucional de redução gradativa da jornada para 36 horas, sem redução de salário, já haviam sido apresentadas ao Parlamento [11].

Além das melhorias no bem-estar e na qualidade de vida no trabalho, a limitação da jornada sem redução salarial pode reduzir o adoecimento, e tem, ainda, um potencial de geração de ocupações, podendo, também, melhorar a qualidade do emprego e inclusive aumentar a produtividade do trabalho, com redução da informalidade. Essa medida pode, ainda, incentivar o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e a promoção de uma melhor distribuição do tempo entre trabalho remunerado e não remunerado entre todos os membros da família (Teixeira et Al., 2025). Afinal, o trabalho reprodutivo, doméstico e de cuidados, é geralmente gratuito e exercido por mulheres, principalmente por mulheres negras, que enfrentam dupla ou tripla jornada, considerando o conjunto de atividades que desempenham. Além de possibilitar um maior equilíbrio de gênero e racial no trabalho produtivo e reprodutivo, a redução da jornada permite articular o tema do trabalho às lutas contra desigualdades e opressões protagonizadas por diferentes movimentos sociais.

Por fim, é uma pauta que permite unir setores sindicalizados – que estão se reduzindo com a expansão do trabalho precário – e não sindicalizados, oferecendo aos sindicatos a possibilidade de enfrentar as condições adversas que atravessam e que se expressam na queda persistente da taxa de sindicalização.

Como o movimento sindical pode contribuir para o avanço desta pauta?

A luta pela redução da jornada de trabalho faz parte da história do movimento sindical [12]. No caso brasileiro, a resistência do patronato e a divisão no interior do próprio movimento sindical fragilizaram a proposta de redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas na Assembleia Nacional Constituinte, levando ao estabelecimento de 44 horas atualmente vigente. Mas mesmo após a conquista da jornada de 44 horas, as centrais sindicais continuaram a reivindicar a redução para 40 horas semanais sem redução salarial. Em março de 2004, realizaram a Campanha pela Redução da Jornada de Trabalho sem Redução de Salário. Em dezembro de 2007, a IV Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, em Brasília, teve como tema central a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Em 2008, a campanha unificada realizou um abaixo-assinado pela redução da jornada para 40 horas semanais, cujo objetivo era coletar cinco milhões de assinaturas, sob coordenação da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e NCST. Apesar de contar com apoio de pesquisadores e organizações atuantes da Justiça do Trabalho, como a ANAMATRA, a campanha não contou com a adesão de movimentos sociais e setores culturais.

A despeito dos limites legais à duração da jornada, dispositivos que permitem infinitos arranjos na distribuição do tempo de trabalho continuaram sendo autorizados por meio da negociação coletiva: adoção do banco de horas de maneira individual e discricionária, redução do intervalo intrajornada, redução do tempo de passagem entre turnos de trabalho, extensão da jornada diária de trabalho para além de 10 horas, convocações intempestivas pelos empresários para a realização das horas adicionais, trabalho aos domingos (Krein e Alves, 2021). Estudo do DIESSE (1999) já havia mostrado que as novas formas de organização do trabalho e as TICs aumentaram o ritmo e a intensidade do trabalho de tal forma que a jornada passou a ter relevância nas negociações coletivas a partir dos anos de 1990. Ao analisar os instrumentos de negociação coletiva no período 2010-2020, Costa et Al (2022) mostram que, muito embora seja um tema recorrente, apenas 16% dos instrumentos coletivos pactuados acordaram jornadas de 40 horas. Ao analisar as pautas das greves no mesmo período, os pesquisadores identificaram o inverso: a redução da jornada é uma pauta não apenas pouco representativa, mas declinante.

Assim, embora a jornada vigente seja de 44 horas, as negociações por setor econômico acabaram permitindo uma série de arranjos muito desfavoráveis às classes trabalhadoras. Por isso mesmo, quando a luta em torno do fim da escala 6X1 despontou, o posicionamento do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendendo que “a questão da escala de trabalho 6X1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho” [13], suscitou tantas críticas e reações. Muitos foram os comentários nas redes sociais contrários à possibilidade de negociar as escalas, sobretudo após a reforma trabalhista, que autoriza a derrogação da lei pela negociação. Rick Azevedo reagiu com um comentário preciso: “[…] as pressões comerciais distorcem muito os acordos sindicais. Ignorar que a escala 6X1 precisa de regulamentação séria e independente é desrespeitar a realidade da classe trabalhadora”.

Luiz Marinho é uma figura histórica do movimento sindical brasileiro e sua fala, naquele momento, expressou o afastamento do governo e dos sindicatos frente às necessidades dos e das trabalhadoras, após mais de 30 anos de flexibilização das relações laborais. Inicialmente, as centrais sindicais também se mostraram tímidas no endosso da pauta. Em um cenário de queda vertiginosa da taxa de sindicalização e de mobilizações esvaziadas, a Pauta da Classe Trabalhadora do ano de 2024 não citou o fim da escala 6X1, embora tenha apresentado, como 13ª reivindicação: “Reduzir a jornada de trabalho, sem redução de salário e com controle das horas extras, eliminando as formas precarizantes de flexibilização da jornada” [14]. Nem as centrais sindicais, nem os sindicatos, se engajaram nas manifestações convocadas em diversas cidades do país em novembro daquele ano, para estimular o apoio à PEC.

Passado o encaminhamento da PEC, sob pressão das bases, as centrais sindicais elegeram o fim da escala 6X1 como um dos temas principais do 1º de Maio e, finalmente, incluíram a campanha na Pauta da Classe Trabalhadora de 2025: “Acabar com a escala 6X1, com a substituição, em cada setor econômico e categoria profissional, por jornadas que promovam melhores condições de trabalho e de vida, eliminando escalas que intensificam a precarização laboral” [15]. O apoio explícito do Presidente Lula no seu pronunciamento no 1º de Maio pode ter contribuído para essa mudança de posicionamento. Todavia, a que se deve essa hesitação diante de uma luta que tinha ressonância na sociedade e dialogava com as necessidades dos e das trabalhadoras? E por que os sindicatos não conseguiram mobilizar suas bases em torno dessa pauta, enquanto o VAT conquistou tamanha audiência?

Uma primeira hipótese é que o movimento VAT incorpora aspectos mais abrangentes do que a redução da jornada e que vão além de uma mudança na legislação, exigindo mudanças culturais. A bandeira apela para a necessidade de tempo livre, defendendo uma vida com um nível de exploração e expropriação menos brutal. Ao fazê-lo, coloca em evidência as disputas no capitalismo contemporâneo em torno do tempo de trabalho e de não trabalho, isto é, do tempo destinado ao descanso, aos estudos, ao lazer, à convivência social. A liberação de tempo de trabalho permite conciliar as atividades da produção com as da reprodução social, com diferentes implicações homens e mulheres, brancos e negros, e para a população LGBTQIAPN+. Nesse sentido, essa pauta indica ser possível associar a luta coletiva em prol de uma reivindicação universal à defesa das diferenças, afinal, nem todos são iguais e são diferentes as formas pelas quais as pessoas são afetadas pelo uso do tempo. Isso permite, ainda, articular o tema do trabalho a diferentes movimentos sociais, fortalecendo-os mutuamente. Essas diferenças também dizem respeito aos tipos de vínculo ocupacionais, quer dizer, às formas de inserção no mercado de trabalho, e às categorias profissionais a que cada trabalhador(a) pertence.

Uma segunda hipótese é que o movimento sindical se concentra em setores mais estruturados de assalariados formais, tendo pouca representatividade e legitimidade perante amplos setores da classe trabalhadora (Galvão e Krein, 2019), ao passo que o VAT tem sido capaz de interpelar também os(as) trabalhadores(as) informais e mais precários, constituindo-se em uma expressão política da luta contra as péssimas condições de trabalho. Superar as desigualdades contratuais, buscando construir pontes entre formais e informais e unificar trabalhadores(as) de diversas categorias, constitui um desafio significativo para o movimento sindical. Isso nos convida a refletir sobre os limites da estrutura sindical. Como balconista de farmácia, Rick Azevedo seria representado pelo Sindicato dos Práticos, Técnicos e Auxiliares de Farmácia e Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos do Rio de Janeiro, mas foi no Sindicato dos Comerciários que encontrou apoio para levar adiante sua demanda. É forçoso reconhecer que muitos(as) trabalhadores(as) não se sentem representados(as) pelo sindicato de sua categoria e manifestam desconfiança, senão rejeição, à organização sindical, optando por atuar em outros movimentos sociais (Galvão, Lemos e Trópia, 2023).

Apesar do apoio popular ao fim da escala 6X1, os desafios para aprovar essa pauta não são triviais. De um lado, a atual composição do Congresso Nacional é desencorajadora, pois compreende uma maioria de parlamentares que não tem compromisso com os direitos trabalhistas e o STF tem sistematicamente julgado de forma contrária a essa pauta. De outro, a proposta ganhou popularidade e, inclusive, adesão de parlamentares de diferentes espectros políticos e personalidades do meio artístico e das mídias digitais.

Ainda assim, alguns sindicalistas e militantes argumentam que uma derrota no Congresso Nacional pode enfraquecer o governo. No entanto, o envolvimento de distintas organizações trabalhistas, movimentos sociais e de partidos políticos comprometidos com a luta por direitos pode não apenas pressionar o governo, mas também respaldá-lo, jogando para o Congresso Nacional todo o ônus político de uma eventual rejeição da proposta. É fundamental apoiar a causa sem subordiná-la às condições de manutenção da governabilidade, pois apenas com mobilização social haverá pressão sobre os parlamentares e o governo terá condições de aprovar medidas que atendam aos interesses das classes trabalhadoras.

Em abril de 2025, movimento populares, sindicais e estudantis lançaram um Plebiscito Popular [16] destinado a consultar a população sobre o fim da escala 6X1, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil e a tributação sobre quem ganha mais de R$ 50 mil. A coordenação da iniciativa é da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. A organização do Plebiscito Popular sugere um cardápio de atividades para auxiliar a mobilização, com iniciativas como panfletagens, colagem de cartazes, cine-debates, ações nas redes sociais, assembleias populares em bairros e comunidades, saraus e festivais de cultura do trabalhador e atividades de agitação e propaganda nas ruas.

O instrumento do plebiscito popular já foi utilizado em outros momentos, como nas campanhas contra a adesão à ALCA (2002) e pela reestatização da Vale (2007), que mobilizaram 6 e 10 milhões de votos, respectivamente. As centrais sindicais estão participando da organização do plebiscito, com o argumento central da unidade em torno de bandeiras que dialogam com a vida das classes trabalhadoras de maneira ampla. A campanha nacional de consulta popular pretende se espalhar por todo o Brasil de junho a setembro de 2025, com ações nas ruas, formações e diálogo direto com a população sobre as propostas em debate. A meta das entidades envolvidas é montar comitês (municipais, regionais, por local de trabalho, moradia, estudo) em todos os lugares e construir uma grande votação para entregar o resultado ao Governo Federal e ao Congresso Nacional.

Esse é o marco fundamental da entrada do movimento sindical de forma unificada no movimento pelo fim da escala 6X1. O engajamento dos sindicatos filiados às centrais pode estimular a coleta de votos nos locais de trabalho e, principalmente, fora deles. A convocação das centrais indica que as lideranças sindicais podem dialogar com suas bases sobre temas amplos das classes trabalhadoras e, ao mesmo tempo, buscar envolver os(as) trabalhadores(as) não representados(as) pelos sindicatos e não organizados(as) politicamente nas lutas por direitos trabalhistas.

Considerações finais

A bandeira do fim da escala 6X1 e a redução da jornada de trabalho constituem uma oportunidade política para as forças do trabalho e, especialmente, para o movimento sindical, se reconectarem com uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea. Estará o sindicalismo à altura desse desafio? A organização de um plebiscito popular, em unidade com as principais organizações populares do país, permitirá ao sindicalismo ampliar sua agenda e sua base, extrapolando a negociação coletiva restrita aos trabalhadores formais e sindicalizados e desenvolvendo iniciativas com potencial de conquistar corações e mentes de boa parcela da classe trabalhadora. A história mostra que, com unidade e coragem, é possível transformar indignação em conquistas. O tempo é agora!

Notas:

1 Coletivo de pesquisadoras/es ligadas/os à Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar das Reconfigurações do Trabalho, à Unicamp, à Universidade Federal de Uberlândia e à Universidade Federal do Espírito Santo.

2 A frase encontra-se na plataforma online Reddit.

3 No vídeo Azevedo dizia o seguinte: “Eu estou querendo saber quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país em relação a essa escala 6×1” […] “não tenho filho, não tenho marido, sou sozinho e não consigo fazer as coisas, imagina quem tem tudo isso e casa para cuidar?”

4 Segundo a PnadC/IBGE, em 2024 a taxa de desemprego foi de 6,6%, a menor taxa desde o início da série histórica em 2012.

5 Em 2024, foram registrados 470 mil afastamentos por saúde mental, o maior número em dez anos. O total representa aumento de 68% em relação a 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/03/10/crise-de-saude-mental-brasil-tem-maior-numero-de-afastamentos-por-ansiedade-e-depressao-em-10-anos.ghtml.

6 Pesquisa do Projeto Brief, em parceria com a plataforma Swayable (N= 3.122), mostra que o fim da escala 6×1 é apoiado por 70% da população e tem adesão tanto entre quem se diz de esquerda (81,3%) quanto entre quem se define como de direita (59,4%). Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2024/12/fim-da-escala-6×1-tem-apoio-de-70-da-populacao-e-agrada-a-esquerda-e-a-direita-segundo-pesquisa.shtml.

7 O 4 Day Week Global é uma plataforma que oferece suporte a empresas, organizações e governos interessados na implementação de uma semana de 4 dias de trabalho e na melhoria da produtividade; o “Antitrampo” é um fórum do Reddit, criado em 2021, que se coloca como “um espaço seguro para reclamar do patrão”; atualmente conta com 127 mil membros e apoia o fim da jornada 6×1; o “Quiet Quitting” é um movimento que rejeita o estilo de vida “viver para o trabalho” e busca estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal; ao passo que “Great Resignation” é um termo que se refere à onda de demissões surgida em 2021, nos Estados Unidos, quando trabalhadores deixaram os seus empregos devido ao excesso de pressão, falta de reconhecimento profissional, ambiente tóxico etc. Já o movimento “Joy of Logging Off” (J.O.L.O) propõe uma nova relação com as telas e o cuidado da saúde mental a partir do “prazer de se desconectar”.

8 Pesquisa realizada por Dal Rosso (2008) mostrou que 43,2% dos entrevistados perceberam que o trabalho estava mais intenso.

9 O 4 Day Week já havia sido testado na Volkswagen nos anos de 1980 como sugestão do sindicato alemão IG Metall.

10 A PEC foi apoiada por 231 deputados, de diferentes partidos políticos. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2024/11/18/proposta-contra-jornada-6x1-buscara-mais-assinaturas-antes-de-ser-protocolada-ate-o-momento-sao-231.

11 Desde os anos de 1990, Paulo Paim (PT-RS) apresentou várias propostas de redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Em 1994, apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.653, que previa a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Na justificação do PL 4.653, Paim afirma: “O projeto que ora apresentamos é a expressão maior do Movimento Sindical brasileiro que deseja que a jornada de trabalho não seja superior a 40 horas”. Em 1995, junto com o deputado Inácio Arruda (PCdoB-RS), apresentou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 231/1995) com o mesmo objetivo. No Senado, em 2003, propôs, por meio da PEC nº 75/2003, redução da jornada para 36 horas; posteriormente o PLS nº 254/2005, que instituiria o Pacto Empresarial para o Pleno Emprego (PEPE), reduzindo a jornada para 36 horas, com adesão voluntária do empregador. Em 2015, Paulo Paim apresentou a PEC nº 148/2015, justificando que ela “reflete o anseio popular”. Também do PT, o então deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou a PEC 221/19, propondo a redução da jornada para 36 horas.

12 Nos Estados Unidos, a luta pela jornada de oito horas se iniciou em 1886, tendo sido conquistada em 1938 (Fair Labor Standards Act); no Reino Unido, a campanha pela jornada de oito horas começou em 1874, alcançando a vitória legislativa em 1919.

13 Disponível em: https://www.poder360.com.br/poder-economia/internautas-criticam-ministro-do-trabalho-por-fala-sobre-escala-6×1/.

14 Disponível em: https://www.diap.org.br/images/stories/pauta_classe_trabalhadora_prioridades_2024.pdf.

15 Disponível em: https://www.dieese.org.br/documentossindicais/2025/pautaClasseTrabalhadora/index.html?page=1.

16 Disponível em: https://plebiscitopopular.org.br/.

Referências

COLOMBI, A. P. F.; KREIN, J. D.; TEIXEIRA, M. (2022). Tempo de trabalho e tempo de vida: as disputas em torno do tempo e os crescentes desafios do sindicalismo. In: DAL ROSSO, S.; CARDOSO, A. C.; CALVETE, C.; KREIN, J. D. (Orgs.). O futuro é a redução da jornada de trabalho. Porto Alegre: CirKula, 2022. Pp. 93-112.

COLOMBI, A. P.; CAMPOS, A.; GALVÃO, A.; AMORIM, E. R. A.; RIBEIRO, F.; DIAS, H.; KREIN, J. D.; TRÓPIA, P. Panorama do sindicalismo no Brasil 2015-2021. São Paulo: Fundação Friedrich Ebert, 2021.

COSTA, L. A. R.; COSTA, P. L.; PELATIERI, P. T.; LINHARES, R. A redução da jornada de trabalho nas greves e na negociação coletiva de trabalho: um balanço dos últimos dez anos. In: In: DAL ROSSO, S.; CARDOSO, A. C.; CALVETE, C.; KREIN, J. D. (Orgs.). O futuro é a redução da jornada de trabalho. Porto Alegre: CirKula, 2022. Pp. 347-370.

DAL ROSSO, S. Mais trabalho: a intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.

DIEESE. O comportamento das Negociações Coletivas de Trabalho nos anos 90: 1993-1996, Pesquisa DIEESE, n. 15, 1999

DIEESE. Redução da jornada e distribuição de renda: bases para o desenvolvimento sustentável. 2025. Disponível em: https://www.dieese. org.br/boletimespecial/2025/primeirodemaio.html.

GALVÃO, A.; LEMOS, P. R.; TRÓPIA, P. Trade union strategies for organizing workers affected by precarization in Brazil. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, v. 27, pp. 185-209, 2023.

GALVÃO, A.; KREIN, J. D. Dilemas da representação e atuação dos trabalhadores precários In: RODRIGUES, I. J. (Org.) Trabalho e ação coletiva no Brasil: contradições, impasses, perspectivas (1978-2018). São Paulo: Annablume, 2019. Pp. 203-233.

KREIN, J. D.; ABÍLIO, L. C.; BORSARI, P. A despadronização do tempo de trabalho: múltiplos arranjos e sofisticação dos mecanismos de controle da jornada. In: KREIN, J. D.; Et AL. (Orgs.). O trabalho pós-reforma trabalhista (2017). [Volume 1]. São Paulo: Cesit, pp. 252-282, 2021.

KREIN, J. D.; ALVES, A. C. O banco de horas: a consolidação da flexibilização da jornada de trabalho. In: KREIN, J. D.; Et AL. (Orgs.). O Trabalho pós-reforma trabalhista (2017). [Volume 2]. São Paulo: Cesit, pp. 211-246, 2021.

TEIXEIRA, M.; Et AL. O Brasil está pronto para trabalhar menos. A PEC da redução da jornada e o fim da escala 6×1. Nota do Transforma-Unicamp, n. 13, 2025.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras