Para descolonizar a Universidade brasileira

Elogiado por Marx e Freud, George Cabanis influenciou a Educação francesa e, por tabela, a brasileira. Mas é quase desconhecido aqui. Examinar sua obra pode ser decisivo para desvendar e superar a colonialidade em nosso ensino superior

Publicado 24/09/2025 às 18:05 - Atualizado 29/09/2025 às 08:49

Por Naomar Almeida-Filho

Título Original:

Adeus, Cabanis: Colonialidade da Universidade brasileira

MAIS:

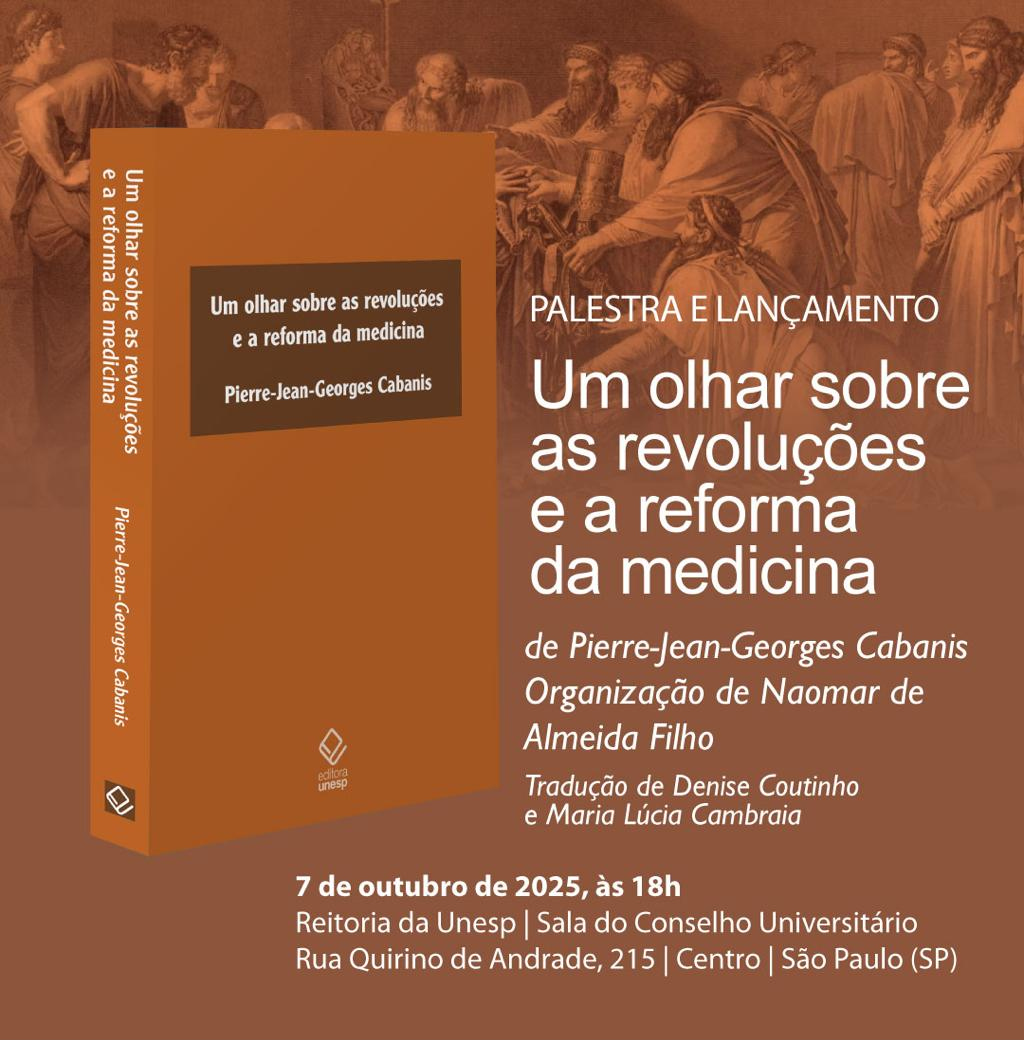

> Um olhar sobre as revoluções e a reforma da medicina, obra essencial de Pierre-Jean-George Cabanis, foi traduzido e editado pela Editora Unesp, sob coordenação de Naomar Almeida-Filho. Neste texto, escrito especialmente para Outras Palavras, ele apresenta e situa a obra.

> Lançamento, com palestra de Naomar Almeida-Filho:

Dia 7/10 (3ª-feira), às 18h, na Reitoria da Unesp

Rua Quirino de Andrade, 215 – Metrô Anhangabaú – São Paulo

Para Ailton Krenak, primeiro doutor indígena da arcana Universidade Federal da Bahia

A colonialidade desse peculiar espaço de produção e reprodução de sujeitos, saberes tácitos, relações sociais e culturais que hoje se chama de Universidade se evidencia no discurso oficial, no arcabouço normativo, em rituais acadêmicos, nas grades curriculares e práticas cotidianas de seus agentes. Interessado na formação histórica da universidade brasileira, particularmente suas raízes franco-lusitanas, tenho buscado explorar a presença e as cicatrizes do elitismo e do racismo estruturais que conformam sua institucionalidade dita meritocrática.

Nessa exploração, quase por acaso, me deparei com a figura contraditória, extraordinária e esquecida de Pierre-Jean Georges Cabanis [1757-1808], líder da Idéologie, movimento político de reforma da sociedade francesa e de seu sistema educacional na virada do século XIX. Médico, filósofo, educador, Cabanis nos deixou um ambicioso projeto político-pedagógico magistralmente sintetizado num livro intitulado Um Olhar sobre as revoluções e a Reforma da Medicina, recém-publicado pela Editora da UNESP (Cabanis, 2025[1804]).1

Cabanis

Na Revolução de 1789, todas as universidades francesas foram denunciadas como nichos do diletantismo aristocrático, sendo extintas e suas funções assumidas por outras modalidades de ensino superior. No turbulento contexto pós-revolucionário, Georges Cabanis e seus companheiros idéologues sistematizaram um conjunto de princípios e diretrizes de uma reforma educacional nacional, com um modelo de ensino superior fundado em faculdades poderosas, sem a figura institucional da universidade. Nessa proposta, o ensino superior era realizado em escolas profissionais específicas, com tendência à especialização e com pouca autonomia perante órgãos centrais, como ministérios e órgãos estatais de regulação da educação. Inicialmente restrita ao ensino superior, a proposta de Cabanis inspirou a reforma educacional bonapartista, que se tornaria modelo para as formações sociais derivadas do capitalismo mercantil, submetido à poderosa influência cultural francesa, principalmente nos países mediterrâneos e suas ex-colônias.2

No século XIX, Cabanis gozava de grande reputação entre os socialistas de primeira geração como um pensador militante que abriu caminho para uma nova abordagem das ciências sociais e da economia política.2 Marx manifestou grande respeito intelectual por Georges Cabanis. Em A Sagrada Família, coletânea de ensaios em coautoria com Engels, apresenta Cabanis como referência fundamental do materialismo francês, que teria avançado no projeto de Bacon e Descartes de uma filosofia naturalista racional. Alguns autores e autoras encontram na obra de Cabanis razões suficientes para qualificá-lo, em certos aspectos, como precursor da psicanálise, aliás citado pelo próprio Freud, por meio da filosofia de Schopenhauer.2

Apesar disso, influências de Cabanis na educação têm sido ignoradas ou esquecidas, até mesmo reprimidas, também no Brasil. Tenho buscado compreender como isso aconteceu.2 Em primeiro lugar, considerando a sensível questão da educação pública como condição para a democracia, os escritos de Cabanis foram alvo de repressão política aberta e censura sistemática por parte do governo Bonaparte, bem como de movimentos religiosos conservadores nos países mediterrâneos e suas colônias no exterior. Em segundo lugar, em sua formulação original como parte das sciences de l’homme, o pensamento de Cabanis não escondia uma incômoda ironia histórica frente ao liberalismo clássico, que pode ter provocado ondas de esquecimento na formação da hegemonia das matrizes culturais eurocêntricas ocidentais.

No Brasil, no espaço cultural herdado da colonização lusitana, não havia lugar para instituições de ensino superior; a Universidade de Coimbra representava o monopólio da cultura e da ciência, atuando como passagem de acesso de homens brasileiros ricos à rede europeia de universidades clássicas.3 Após a chamada Independência em 1822, o Brasil adotou o modelo francês de educação, emulando o sistema hierarquizado de escola primária, ensino médio, escola normal, escola politécnica e faculdades.3 Em 1832, quando as escolas de cirurgia fundadas em 1808 na Bahia e no Rio de Janeiro foram transformadas em faculdades de medicina, seguiam rigorosamente a estrutura curricular e as diretrizes da escola médica de Paris.

A Reforma Cabanis foi imediatamente assimilada ao mimetismo cultural, sobretudo ao longo do Segundo Império, quando a influência francesa se manteve ativa e forte. Todo o arcabouço institucional do ensino superior brasileiro (normas, regulamentos), métodos de ensino e recursos educacionais (livros, métodos, programas, leituras), mesmo a base material (equipamentos, ferramentas, inclusive mobiliário), tudo era importado da França. Os docentes eram formados em viagens de estudos a Paris e, de lá, a outros centros europeus.2

Ideias cabanisianas contribuíram para bloquear politicamente as várias propostas de instalação de universidades no Brasil, ao longo do século XIX e início do século XX. Após a Revolução de 1930, a Reforma Francisco Campos instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras e as primeiras instituições foram formalmente criadas, reforçando a modelagem institucional elitista e fragmentadora característica do modelo francês. Nesse molde, no pós-Segunda Guerra Mundial, implantou-se uma rede de universidades federais que, emulando Coimbra, desdobrou-se em outras instituições universitárias.3

Para organizar o incipiente sistema de ensino superior, a Reforma Universitária de 1968 foi imposta pelo regime militar, no mesmo momento do AI-5.4 Para alguns, a Reforma de 1968 trouxe elementos positivos, sobretudo a estreita vinculação das atividades de pesquisa e inovação com a recém-implantada pós-graduação, reconstituída como nicho protegido e isolado dentro da própria estrutura institucional de universidades que mantinham o regime geral bonapartista na graduação. Em outra oportunidade,5 identifiquei nessa reforma tendências conservadoras reforçadas por novos problemas introduzidos na educação superior brasileira. Como parte desse saldo negativo, destaquei: elitismo (precocidade nas escolhas de carreira; seleção perversa, episódica e traumática); conservadorismo (regimes curriculares superados, predomínio de pedagogias passivas); anacronismo (dissonância entre formação universitária e conjuntura tecnológica); incultura (formação profissional, quando eficiente, culturalmente empobrecida).

Numa pegada de análise institucional da Universidade, acho pertinente trazer à luz atos conservadores, efeitos perversos e vetores regressivos que resistem, manifestados em memórias reprimidas de sua origem num passado ainda presente. O desconhecimento quase total da Reforma Cabanis no Brasil seria, de algum modo, sintoma da estrutura elitista, alienante e fragmentada da educação superior, do “império das faculdades” que ainda vigora entre nós. Trata-se da presença de marcadores representativos de uma persistente e peculiar colonialidade, tanto na configuração político-institucional quanto nos aspectos curriculares e pedagógicos da universidade no Brasil. O plano geral, que prevê exceções de praxe, funciona numa dinâmica complexa de negação, supressão, absorção, tradução, adaptação, deslocamento e produção de significados e mitologias autoatribuídas.

Colonialidades na Universidade

Aníbal Quijano6 nos legou uma potente teoria crítica das colonialidades.7-10 A história geral do colonialismo e a história particular da colonialidade na educação superior compreendem narrativas de empreendimentos educacionais massivos de catequese religiosa, nos séculos XVI e XVII, na América Latina, e nos séculos XIX e XX, especialmente no continente africano.7 Nesse processo histórico, distintas formas de colonialidade foram germinadas e cultivadas mediante transformações sucessivas, graduais e cumulativas, com eventos de ruptura e descontinuidade, em que as práticas sociais e políticas se modificaram de acordo com necessidades, demandas, condições e vetores nos âmbitos da economia, do aparelho de Estado (tecnocracia, crise fiscal), da biopolítica dos corpos (sobrevivência, saúde, sexualidade) e, sobretudo, o que mais nos interessa, no campo da formação de sujeitos (demandas, saberes e subjetividades).8

A educação superior no mundo atual compreende uma rede transnacional de universidades que, desde as diversas reformas pós-iluministas, esteve intimamente ligada à reprodução da colonialidade do saber.9 Essa colonialidade consiste em políticas e estratégias de classificação e hierarquização do conhecimento humano, onde apenas um tipo de conhecimento aparece como verdadeiro, autêntico e relevante, enquanto outros são expropriados, desvalorizados e silenciados, a ponto de serem considerados como inválidos e irracionais.6-8

Quanto ao papel histórico da universidade em relação à colonialidade, visões contraditórias ou, talvez, dialeticamente articuladas, aparecem entre defensores do pensamento decolonial. Por um lado, independentemente de nuances teóricas de base, há praticamente unanimidade quanto ao papel central da educação superior na reprodução da colonialidade nas sociedades contemporâneas.9-10 Por outro lado, uma visão otimista (mas não incontroversa) coloca a educação como uma das potenciais forças de mudança progressiva para desafiar as colonialidades do saber e do ser, e a universidade como um poderoso instrumento de descolonização, capaz de promover práticas decoloniais no ensino superior. Ambas as abordagens convergem para um projeto político de emancipação dos sujeitos humanos submetidos à exploração e opressão da colonialidade do poder e à alienação da colonialidade do ser, no registro quiçá utópico de criação de uma universidade descolonizada no capitalismo globalizado.9-10

No Brasil, Alfredo Bosi11 denuncia um Estado que oscila entre o liberalismo econômico e o autoritarismo político, em que se reproduzem a cultura universitária (tecnicista) e a indústria cultural, num contexto que ele denomina de neocapitalismo autoritário. Isso implica, em todos os seus níveis e formas, tomar a educação como um processo crucial para garantir a hegemonia eurocêntrica e o viés estrutural racista da dimensão cognitiva do capitalismo moderno. A crítica bosiana à universidade brasileira implica uma profissionalidade precoce e simplificadora dos processos de formação na cultura, realizados através de montagens curriculares fragmentadas, minimalistas e tecnicistas. De modo antecipado e clarividente, essa crítica da educação superior converge para o que designei como as sete pragas curriculares:5 1) profissionalidade com submissão às corporações; 2) primarismo no sentido de ensino de graduação simplificado e de pós-graduação complicado; 3) conteudismo ou minimalismo cognitivo; 4) disciplinaridade e fragmentação de saberes; 5) aditividade: construção curricular cumulativa; 6) linearização ou a praga do pré-requisito; 7) curriculismo como reificação de reformas tópicas nas arquiteturas pedagógicas do ensino superior.

Enfim, sob vários aspectos, problemas herdados da reforma de 1968 concretizam o engano de uma universidade que, narcisicamente, se pretende humboldtiana. No entanto, ao reforçar um padrão de individualismo, elitismo, racismo estrutural, rigidez, fragmentação e especialização, de modo inadvertido, desavisado ou inconsequente, o sistema de ensino superior brasileiro permanece cabanisiano (em sua versão mais corrompida, reduzida pela reforma bonapartista) na estrutura curricular e na organização institucional.2

Adeus, Cabanis

A partir de uma perspectiva crítica, tenho buscado fazer uma avaliação da universidade latino-americana como organização da cultura e instituição social que, para cumprir sua missão histórica, precisa recriar continuamente sua identidade institucional no âmbito da colonialidade do ser, em contextos econômicos, políticos e ideológicos subalternos e periféricos. Explorando a colonialidade do saber, encontrei traços cabanisianos nas universidades brasileiras, afetando modelos de pensamento, padrões institucionais e matrizes curriculares ainda vigentes e ativos na educação superior.2 São narrativas fundadoras, histórias de queda e redenção, movimentos locais de negação, disfunções e deslocamentos, símbolos, ritos, metáforas e alegorias, laços e imagens míticas, expressões culturais várias, processos contraditórios de invenção da memória das culturas institucionais. A partir desses traços e resíduos, propus uma compreensão crítica das conexões entre essa universidade elitista e excludente e as forças históricas ideológicas, políticas e institucionais responsáveis pela reprodução de desigualdades, privilégios e iniquidades sociais, signos da colonialidade do poder em nossos países.12 A denegação induzida na vanguarda ideológica, como por exemplo na supressão das memórias fantasmáticas da Reforma Cabanis, pode ser entendida como parte de uma “história de ausências”.13

No Brasil, no alvorecer dos tempos coloniais, o ensino superior já nascera colonializado; no processo histórico pós-colonial, a dependência cultural e tecnológica foi reforçada como efeito do imperialismo cultural europeu-mediterrâneo. A universidade brasileira ganhara status político-ideológico e legitimidade social muito tarde em um regime de colonialidade que permanece vivo e atuante no racismo, no patrimonialismo, nas desigualdades, na submissão dos sujeitos, sob o arcabouço ideológico da subalternidade. Uma hipótese pode ser aí cogitada: Na universidade, o elitismo acadêmico é hoje a persistência do racismo estrutural, insinuado e disfarçado na meritocracia.

Repensando Quijano, a colonialidade acadêmica realiza a metamorfose ou transição da desigualdade por raça/etnia (e sua discriminação justificada por uma hierarquia biológica avalizada pela colonialidade do saber manifesto no racismo científico gobineau-lombrosiano) para uma diferenciação por mérito (interpretada como uma suposta competência intelectual pura e objetiva), justificada racional e sistematicamente pela cultura universitária elitista.12 Para lograr um exorcismo ideológico, e dar adeus ao fantasma de Cabanis, é preciso reconhecer a presença da colonialidade acadêmica e compreender suas origens, sem vergonha. Esse reconhecimento-entendimento é pré-condição para a descolonização de ambientes institucionais herdeiros da dependência econômica e tecnológica e da hegemonia política e cultural que demarcam nossa história.

Como instituição social, principal produtora de capital simbólico no mundo contemporâneo, sobretudo no que afeta a educação, a instituição universitária atualmente sofre profunda crise de legitimidade em todo o planeta.13 Nesse contexto atual de dataficação do mundo e digitalização da vida cotidiana, em muitos lugares a Universidade se encontra sob ataque das forças retrógradas do obscurantismo populista que buscam descredibilizá-la, das forças de mercado que pretendem privatizá-la e dos vetores tecnológicos que prometem despersonalizá-la. Esse fogo cruzado e seus efeitos, a penúria orçamentária, o sucateamento, a incompetência tecnológica, o esvaziamento institucional, a guerra cultural e o negacionismo a desmoralização social, nos ameaçam e assustam. Porém não são álibi para conformismo, desistência, omissão e apatia. Pelo contrário, trata-se aqui de uma grande provocação, imenso desafio, político-pedagógico e institucional-organizacional, a ser enfrentado com competência criativa e capacidade crítica, radicalmente autorreflexiva, sem hesitação.

Em sua história recente, a Universidade descobriu sua cumplicidade com a colonialidade e reivindicou para si uma missão transformadora da sociedade. Porém, para deixar de fazê-lo apenas retoricamente, de modo a formar sujeitos com perfil crítico e politicamente engajado, a Universidade precisa tornar-se uma instituição sempre mais: mais aberta, mais envolvida socialmente, mais comprometida politicamente, mais destemida, mais mutante, mais ousada, cada vez mais engajada em promover ecologias de saberes.13 Dessa maneira, temos uma oportunidade de contribuir para uma virada decolonial no seio de instituições tão conservadoras da colonialidade-modernidade como a Universidade, capaz de, no âmbito político-institucional, inspirar mudanças profundas em contextos específicos do Sul Global, como este Brasil de agora.

REFERÊNCIAS

- Cabanis, Pierre-Jean Georges. Um Olhar sobre as revoluções e a Reforma da Medicina [1804]. São Paulo: Editora da UNESP, 2025.

- Almeida-Filho, Naomar. A Revolução de Georges Cabanis: Uma Reforma Educacional Esquecida na França Pós-Iluminista. Belo Horizonte: Quixote, 2025.

- Fávero, Maria de Lourdes. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2010.

- Cunha, Luiz Antonio. A universidade reformada – O golpe de 1964 e a modernização do ensino superior. São Paulo: Editora da Unesp, 2007 (3ª ed.).

- Almeida-Filho, Naomar. Universidade Nova: Textos Críticos e Esperançosos. Brasília: Editora UnB; EdUFBA, 2007.

- Quijano, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: Lander, Edgar (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2015.

- Lander, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: Colección Sur Sur, CLACSO, 2005. Disponível em: https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=164&c=13 Acesso em: 28 set. 2025.

- Maldonado-Torres, Nelson. Sobre la Colonialidad del Ser: Contribuciones al Desarrollo de un Concepto. In: El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p.127-167.

- Castro-Gómez, Santiago. Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. In: El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p.79.

- Sousa-Santos, Boaventura. Decolonising the University: The Challenge of Deep Cognitive Justice. Newcastle: Cambridge Publishers, 2017.

- Bosi, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

- Almeida-Filho, Naomar. Decolonizing Higher Education: Historical Myths, Official Discourses, and University Reforms in Brazil. Encounters – Theory and History of Education, v. 24, p. 41-64, 2023. Disponível em: https://www.erudit.org/en/journals/ethe/2023-v24-ethe09070/1109119ar/. Acesso em: 24 set. 2025.

- Sousa-Santos, Boaventura; Almeida-Filho, Naomar. A Universidade no Século XXI: Para uma Universidade Nova. Coimbra: Almedina, 2008.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Acho legal descolonizar a universidade mas só um recado quando for fazer intercâmbio fiquem na América latina ou num país do continente africano tá não inventem de ir pra Europa e EUA.Esse povo vive cuspindo no prato que comeu.