O que um caso de estupro diz da formação médica?

No currículo de medicina, há muito espaço para a onipotência dos “doutores” e objetificação dos pacientes – e quase nenhum para a formação ética. É preciso resgatar o sentido intersubjetivo do cuidado, inclusive dos mais vulneráveis

Publicado 19/07/2022 às 17:20

Desde que veio à tona o caso abominável de estupro da parturiente, mais uma vez se demonstra que não há lugar seguro para as mulheres em uma sociedade que se orgulha da sordidez de seu machismo – nos últimos tempos, despudoradamente celebrado.

Neste notório e asqueroso caso, há também de se levantar uma outra questão além do crime penalmente tipificado e das implicações de uma sociedade constituída, desde sua origem, na cultura do abuso das mulheres: trata-se da formação dos nossos futuros médicos. Aqui, ouço o espanto revoltado de uma senhora que na padaria, ao meu lado, tomava conhecimento do caso: “como pode né moço, um rapaz que estudou tanto para ser médico, fazer uma barbaridade dessas”. Eu completei: “a senhora tem razão, ele estudou, fez um juramento ético…”. A frase daquela mulher me soou, na verdade ainda soa nos meus ouvidos. Sua indignação e espanto nos impõe um problema: se os estudos também não servem mais à formação ética, para que servem? Como anda a formação daqueles que em algum momento terão nossas vidas nas mãos?

Sendo professor, e ministrando uma disciplina de Filosofia e Ética na Medicina em um dos cursos de medicina da universidade na qual trabalho, escrevo não apenas enojado com o caso ocorrido no Rio de Janeiro, mas para refletirmos juntos – eu e você, leitores/leitoras – sobre os rumos, ou melhor os descaminhos éticos que a educação como coisa pública tomou nos últimos tempos. E no caso da formação médica não é pouca coisa: é a vida das mulheres, são as nossas vidas.

Percebam que não é mais raro, nos deparamos com casos de médicos, especialmente jovens, que expõem a vida dos pacientes nas suas redes sociais. Fazendo comentários depreciativos sobre aqueles a quem deveriam direcionar um outro olhar. E isto ocorre, particularmente, quando estão atendendo pelo SUS, distantes da glamourização que esperam que a profissão lhes dê como prêmio por todo o esforço/sofrimento pelo qual passaram até poder vestir o jaleco branco permanentemente. Glamorização que me faz ver, em número crescente, o sofrimento psíquico que há entre os/as estudantes que não possuem corpos da beleza padrão. Passa-se a exigir deles que a primeira e melhor referência que possam oferecer de sua profissão sejam seus próprios corpos: confundindo corpo saudável com corpo de beleza padrão.

A objetificação, que impede qualquer relação ética, já começa na alienação com seus próprios corpos. Se o princípio é o da exposição de si mesmo, por que teriam freios éticos em expor os outros? Se não há relação ética consigo mesmo, tampouco pode haver relação ética com os outros.

De fato, sobre os jovens médicos está o manto do status social com que a profissão lhes reveste. É quase uma aura mítica, já transmitida nos primeiros anos da faculdade. Introjetam a ideia socialmente difusa de que, como estudaram muito pela vaga, estão em outro patamar meritório, mesmo em relação a outros cursos universitários tão concorridos quanto medicina. Essa diferenciação aniquila pesadamente a ideia de responsabilidade da ação individual como reflexo da ação do grupo. Daí, como já ouvimos no caso do nojento estupro, se cair no mito da mera culpabilização individual. De fato, nem todos os médicos são estupradores, porém a pergunta que deve ser feita é: por que chegam a existir essas aberrações éticas profissionais? Em nenhum momento de sua formação algo de seu comportamento desprezível foi notado? Reparem, os casos se davam durante o exercício profissional, de modo que aquele sujeito não fazia nenhuma mínima diferenciação ética/moral do seu trabalho em relação ao ato conscientemente abjeto que praticava. Ele praticou seus estupros nos locais de trabalho. O que tomamos conhecimento não acusa apenas ele mesmo, mas as falhas e erros do processo formativo profissional.

Falhas que, postas em um combo, juntam-se à falta de acompanhamento e atenção psicopedagógicos, pois os estudantes variam do registro do status social da profissão para o seu extremo oposto: o medo e as tensões provocadas pelo não cumprimento daquilo que é prometido como “prêmio” natural. Não são raros os casos de depressão, colapso nervoso e ideações suicidas. Muito disso é provocado pelo peso que as famílias lhes impõem, quando na verdade queriam estar fazendo outro curso.

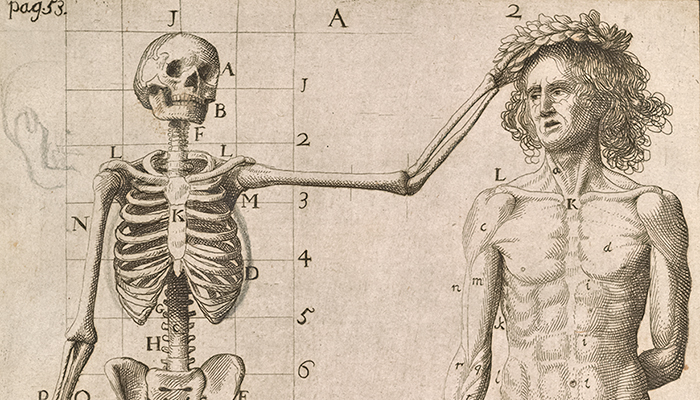

Acrescente-se também o uso da expressão distintiva “doutor”, que herdamos desde a colônia, expressando-se na relação vertical, nunca horizontal, com os pacientes. Quem de nós já não ouviu: “o médico mal olhou na minha cara…!” Mas como poderiam olhar? Com efeito, lhes é ensinado que há uma doença em alguém e não que irão encontrar em seus consultórios-hospitais-clínicas alguém em processo de adoecimento. Não é o paciente que tem uma doença, mas a doença que tem um paciente. Há desde o começo uma despersonalização dos pacientes que ficam reduzidos à passiva materialidade orgânica de seus corpos. Donde inexistir um princípio ético basilar: só há relação ética entre sujeitos ativos; quando um deles já é tomado como inapto por princípio, é considerado pura passividade, estamos no campo das relações de objetificação. Não pode haver relação ética com o que consideramos, ou com alguém que alocamos na posição de objeto.

Ora, como se a Medicina fosse um saber que não estivesse fundamentalmente calcado nas relações intersubjetivas: o médico está lidando com outra pessoa. Há a sempre tão falada relação de confiança médico-paciente. Contudo, como isso é ensinado aos futuros médicos? Diz-se a eles que a relação de confiança não se dá por puro reconhecimento público do seu saber? Que a conclusão do curso superior por si só não me fará confiar, mas é durante o processo que essa confiança será instaurada?

Os estudantes sempre se espantam quando concluem, durante nossas aulas, que não podemos considerar a Medicina como uma simples ciência exata, como se estivéssemos lidando com entes numéricos abstratos. É preciso lhes dizer o óbvio: “vocês vão lidar com pessoas e não com objetos, ou com definições abstratas de doenças e suas causas”. Não são apenas quantificações, doses, gotas e comprimidos: são homens e mulheres que têm histórias de vida próprias, com as quais vocês vão se encontrar e em cujas vidas vão interferir.

É preciso lhes dizer e ensinar que a relação médico-paciente não é uma relação de mando e obediência, mas de esclarecimento, muitas vezes no sentido mais pueril do termo. Essa relação impositiva de mando/tutela com os pacientes, também se dá nos locais de trabalho em relação ao quadro de enfermagem, não por mero acaso formado majoritariamente por mulheres. Ora, foram justamente as enfermeiras que desconfiaram e trouxeram à luz aquela abjeção.

Quem de nós já não recebeu um olhar de reprovação, quando depois de não entendermos a explicação médica, ousamos dizer: “mas, doutor…?”. Há um senso comum entre os estudantes, arraigado durante os anos de faculdade, de que seus futuros pacientes são como que inaptos a falar de suas doenças e sempre que podem mentem para se livrarem do tratamento. Daí, o médico deter não só a palavra final, mas toda a atividade discursiva: ao paciente cabe apenas responder. O médico possui o saber, portanto é o detentor da verdade. Quase nunca, porém, lhes é ensinado que o paciente também detém certo conhecimento, mesmo que espontâneo, sobre seu próprio corpo; e, que, portanto, também possui um discurso de verdade.

Quando lhe falamos que tal não ocorria nas concepções greco-romanas antigas da prática médica, nas quais há o reconhecimento do paciente como artífice – junto com o médico – da sua cura, eles também desconhecem, pois nos currículos pouco, ou nenhum espaço lhes é reservado ao conhecimento da história do saber que se dispuseram, ou foram empurrados a abraçar. Uma vez que não conhecem a história de seu próprio saber, pensam que o que pode mudar são as técnicas e instrumentos, e que a medicina como saber é hoje o que será amanhã: não se podendo apreender com o passado. Aferrados à lenda de que o mais importante são os conhecimentos instrumentais e práticos do saber, não percebem que são retirados do campo da ciência para o da mera técnica.

Quanto maior o primado da tecnificação, maior o afastamento do horizonte ético. Acaso não é o estuprador médico do ponto de vista da técnica um bom profissional? Não agia com destreza técnica, tanto que premeditadamente dopava mais que o necessário as suas vítimas? Não é suficiente ensinar apenas a ser profissionalmente bom, quando se lida diretamente com vidas.

As questões que levantamos, qualquer um de nós pode constatar não apenas ao longo da vida – nas internações hospitalares e atendimentos clínicos –, mas também consultando a grade curricular dos nossos cursos de Medicina: quer públicos, quer particulares. O aspecto ético-formativo está restrito a uma ou duas disciplinas, no máximo. Ademais, quem o fizer constatará também que a Medicina é um saber academicamente autocentrado: se relacionando pouco com os outros saberes que lhe são próximos, herdando a falsa ilusão que, por sua importância, basta-se a si mesmo. Por ser autocentrado, tem pouca capacidade de reconhecer suas lacunas, e quando instado pela realidade a apontar suas limitações fecha-se ainda mais em si mesmo. Como se fosse suficiente prestar contas apenas no interior dos conselhos da categoria e não em instâncias sociais mais amplas.

A se continuar ensinando apenas a clinicar, casos repugnantes como o que vimos serão fabricados e sempre remetidos ao caráter dos praticantes, nunca às falhas de sua formação ética no sentido mais amplo. É preciso repensar e pôr em prática uma formação com outro horizonte de sentidos. Em primeiro lugar, com a participação daqueles que estão diretamente implicados: os/as estudantes. Outras modalidades curriculares, outros modelos de ensino e aprendizagem médicos. Com efeito, não podem fazer discussões éticas e pensar suas próprias trajetórias de formação se a técnica excessiva asfixia qualquer capacidade reflexiva. Uma outra medicina pode e tem que ser possível. Há de se ensinar não apenas o que é ética, mas a serem éticos. Ainda mais para extirpar as violências para com os corpos mais vulneráveis: os corpos das mulheres.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras