Pejotização e o colapso silencioso da Previdência

Além de precarizar, a multiplicação de contratos PJ corrói a base de financiamento de uma conquista histórica – e abre espaço para a enésima contrarreforma. Debate no STF, portanto, não é apenas jurídico. Envolve o futuro dos direitos e proteções que constituem a cidadania

Publicado 29/04/2025 às 17:01

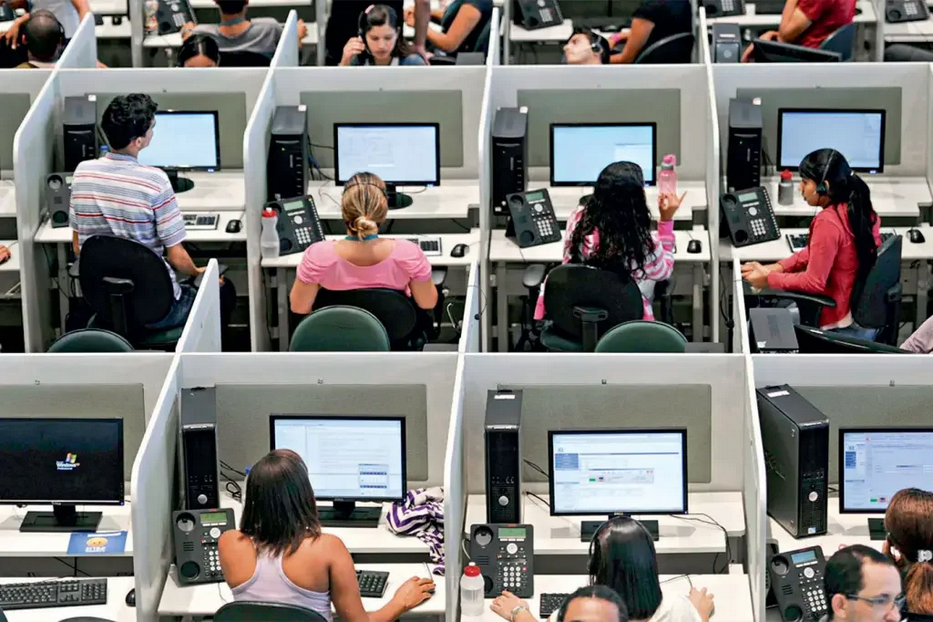

A transformação das relações laborais no Brasil tem apresentado uma tendência preocupante desde a implementação da reforma trabalhista. O fenômeno conhecido como “pejotização” – a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas em vez de empregados formais – representa não apenas uma mudança nos arranjos contratuais, mas uma profunda alteração na própria estrutura das relações sociais de produção, revelando novas formas de exploração do trabalho que precisam ser analisadas a partir de uma perspectiva historiográfica que valorize a agência dos trabalhadores e as dimensões morais da economia.

Segundo estudo realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a pejotização custou aos cofres públicos entre R$ 89 bilhões e R$ 144 bilhões entre 2018 e 2023. Como observa Nelson Marconi, coordenador do curso de graduação em administração pública da FGV, “do ponto de vista social, os trabalhadores têm perdas em termos de direitos, como férias, décimo terceiro e aviso prévio. Para o lado da empresa, isso flexibiliza o mercado de trabalho e diminui encargos. Mas, do ponto de vista econômico, tem um impacto muito forte na arrecadação. Diminui o dinheiro para financiar políticas públicas.” (Desidério, 2025).

Esta transformação nas relações de trabalho não pode ser compreendida como um mero ajuste técnico ou jurídico no sistema produtivo brasileiro. Representa, antes, um movimento histórico que ressignifica a própria noção de trabalho, alterando profundamente os laços sociais e a consciência de classe dos trabalhadores. A substituição do vínculo empregatício formal por uma relação comercial entre empresas mascara relações de poder e dominação historicamente constituídas, criando a falsa impressão de autonomia e empreendedorismo.

Como argumenta David Harvey em seu estudo sobre a condição pós-moderna, o que testemunhamos é parte de um processo mais amplo de acumulação flexível, que impõe novas formas de controle do trabalho enquanto dissolve conquistas históricas dos trabalhadores. “A acumulação flexível envolve rápidas mudanças nos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’.” (Harvey, 1992).

A análise das perdas arrecadatórias decorrentes da pejotização revela não apenas um problema fiscal, mas sobretudo uma profunda contradição no projeto econômico vigente. As simulações apresentadas pelos pesquisadores da FGV indicam que, caso metade dos trabalhadores CLT em 2023 se tornassem trabalhadores por conta própria, a perda de arrecadação chegaria a mais de R$ 384 bilhões em apenas um ano. Tal cenário, descrito como “extremo, mas possível” pelos próprios pesquisadores, evidencia o potencial desestabilizador dessa prática para as finanças públicas e, consequentemente, para a manutenção das políticas sociais.

A historiadora Bárbara Weinstein, em seu estudo sobre a formação da classe trabalhadora brasileira, nos lembra que “as transformações nas relações de trabalho nunca são meros reflexos de mudanças econômicas ou tecnológicas, mas constituem processos ativamente disputados, negociados e contestados pelos diversos atores sociais envolvidos.” (Weinstein, 1996). A pejotização contemporânea, portanto, deve ser compreendida como um campo de disputa onde se confrontam interesses antagônicos e visões distintas sobre o valor social do trabalho.

O fenômeno da pejotização emerge não como desenvolvimento natural ou inevitável das relações produtivas, mas como resultado de escolhas políticas deliberadas e de interpretações jurídicas específicas. O crescimento exponencial do número de trabalhadores por conta própria após a reforma trabalhista evidencia o caráter induzido dessa transformação, que responde a interesses econômicos específicos em detrimento da proteção social historicamente construída.

Ricardo Antunes, ao analisar as metamorfoses no mundo do trabalho, argumenta que “o que vemos hoje no Brasil é parte de um processo global de precarização estrutural do trabalho, que combina o desmonte dos direitos sociais com novas formas de gestão e controle da força de trabalho. A pejotização representa uma dessas novas modalidades de precarização, que transfere para o trabalhador individual os riscos e custos anteriormente assumidos pelo capital.” (Antunes, 1999).

A dimensão moral dessa transformação não pode ser subestimada. Ao se reconfigurarem as relações de trabalho sob a aparência de contratos entre pessoas jurídicas, opera-se também uma profunda alteração nas expectativas recíprocas entre empregadores e trabalhadores, nas noções compartilhadas de justiça e nas práticas de solidariedade que tradicionalmente caracterizavam as relações laborais. A economia, como sempre enfatizaram os historiadores sociais britânicos, nunca é apenas uma questão de números, mas também um campo de relações morais historicamente construídas.

Olivia Pasqualeto, professora de Direito da FGV, observa com precisão um dos aspectos mais problemáticos desse processo quando afirma que “quando o STF diz que qualquer relação vai ser lícita, ficamos sem saber qual elemento vai diferenciar uma coisa da outra. Fica nebuloso saber o que deve ser regido pela CLT.” (Desidério, 2025). Esta nebulosa distinção revela-se não apenas um problema técnico-jurídico, mas um sintoma da crescente descaracterização do trabalho como relação social dotada de proteções específicas.

O historiador Sidney Chalhoub, em seus estudos sobre trabalho, cidadania e direitos no Brasil, nos oferece uma perspectiva valiosa ao afirmar que “as transformações nas relações de trabalho no Brasil sempre foram mediadas por intensas disputas políticas e jurídicas, nas quais os trabalhadores nunca foram sujeitos passivos, mas agentes que continuamente reinterpretam e contestam as imposições das classes dominantes.” (Chalhoub, 1986).

A análise histórica do fenômeno da pejotização deve considerar não apenas seus impactos econômicos imediatos, mas também suas implicações para a construção da cidadania no Brasil. Ao se substituir a relação empregatícia formal por contratos comerciais, fragilizam-se os mecanismos de proteção social que, historicamente, serviram como porta de entrada para direitos sociais mais amplos na sociedade brasileira.

Mike Davis, em sua análise sobre o trabalho precário global, argumenta que “a informalização e precarização das relações de trabalho não representam um retorno a formas pré-modernas de exploração, mas constituem modalidades inteiramente novas de extração de mais-valor, adaptadas às condições do capitalismo financeirizado contemporâneo.” (Davis, 2006).

O embate jurídico em curso no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu todos os processos sobre o tema até um julgamento definitivo, ilustra como as lutas dos trabalhadores por reconhecimento e direitos se deslocaram para a arena judicial. Este deslocamento, contudo, não diminui o caráter essencialmente político e social da questão; apenas reconfigura os termos do conflito e os espaços institucionais onde ele se desenvolve.

A suspensão das quase 460 mil ações sobre reconhecimento de relação trabalhista em 2024 representa não apenas uma questão jurídica, mas um momento crítico para a reconfiguração das relações entre capital e trabalho no Brasil contemporâneo. O resultado deste embate determinará não apenas o futuro imediato de milhares de trabalhadores, mas estabelecerá precedentes para toda a classe trabalhadora brasileira nas próximas décadas.

O impacto da pejotização sobre o sistema previdenciário brasileiro revela uma dimensão particularmente alarmante desse processo. Estamos diante de um desmantelamento silencioso da seguridade social, operado não através de uma reforma aberta e transparente, mas por meio de uma erosão gradual da sua base de financiamento. Quando um trabalhador deixa de contribuir como empregado formal e passa a fazê-lo como microempreendedor individual, a diferença de arrecadação não representa apenas um número nas contas públicas – simboliza o esvaziamento de um pacto social que, por décadas, garantiu dignidade a milhões de brasileiros na velhice, na doença e na incapacidade laboral.

Este esvaziamento ocorre em um contexto demográfico de envelhecimento populacional, no qual a sustentabilidade da Previdência já enfrenta desafios consideráveis. A pejotização, portanto, acelera e agrava uma crise anunciada, comprometendo a viabilidade futura de um sistema que representa uma das maiores conquistas sociais da história brasileira. Não se trata apenas de um problema fiscal, mas de uma questão ética fundamental sobre o tipo de sociedade que estamos construindo e os valores que a orientam.

A história das relações trabalhistas no Brasil revela um padrão recorrente de formalização precária, no qual direitos são concedidos no plano legal, mas continuamente subvertidos na prática cotidiana. A pejotização contemporânea representa um novo capítulo nessa história, com a particularidade de utilizar instrumentos jurídicos formais – como a constituição de pessoas jurídicas – para legitimar a evasão de obrigações trabalhistas e previdenciárias. O verniz de legalidade que recobre essas práticas torna-as particularmente insidiosas, pois dificulta seu reconhecimento como formas de precarização e exploração.

A experiência histórica nos ensina, contudo, que as relações de trabalho nunca são estáticas e que sua configuração depende fundamentalmente das lutas sociais em curso. A pejotização, apesar de sua aparente solidez jurídica e econômica, não está imune à contestação e à resistência dos trabalhadores. Novas formas de organização coletiva já começam a emergir entre trabalhadores “pejotizados” que, apesar da fragmentação de seus vínculos formais, compartilham experiências comuns de precariedade e insegurança.

Este movimento de ressignificação e reapropriação da própria condição de trabalho representa uma continuidade histórica com as tradições de luta da classe trabalhadora brasileira, que sempre encontrou formas criativas de resistência mesmo nos contextos mais adversos. A compreensão desta agência histórica dos trabalhadores – sua capacidade de interpretar, contestar e transformar as condições de sua própria exploração – é fundamental para qualquer análise crítica do fenômeno da pejotização que não se limite a reproduzir determinismos econômicos ou legalismos superficiais.

O que está em jogo, portanto, não é apenas uma questão técnica de classificação jurídica de relações laborais, mas a própria redefinição do horizonte de direitos e proteções que constituem a cidadania social no Brasil contemporâneo. A disputa sobre a pejotização é, em última instância, uma disputa sobre o valor social do trabalho e sobre a responsabilidade coletiva frente aos riscos e vulnerabilidades inerentes à condição humana. Seu desfecho dependerá não apenas de decisões judiciais ou políticas, mas da capacidade de mobilização e organização dos próprios trabalhadores em defesa de um projeto de sociedade que reconcilie desenvolvimento econômico com justiça social e dignidade no trabalho.

Referências

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.

CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986.

DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006.

DESIDÉRIO, Mariana. Pejotização custou ao menos R$ 89 bilhões e ameaça Previdência, diz estudo. UOL, São Paulo, 26 abr. 2025. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/26/pejotizacao-custos.htm. Acesso em: 26 abr. 2025.

GOMES, Angela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural. São Paulo: Loyola, 1992.

VAN DER LINDEN, Marcel. Trabalhadores do Mundo: Ensaios para uma História Global do Trabalho. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.

WEINSTEIN, Barbara. For Social Peace in Brazil: Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo, 1920-1964. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras