Fim da escala 6×1: O mito de que a economia quebraria

População terá mais acesso a tempo livre e estudo. Desigualdade de gênero será amenizada. Crescerá consumo de bens úteis a uma vida digna. Contra tudo isso, alega-se, sem bases reais, que não é possível sustentar a mudança. Quem é contra superar as jornadas primitivas?

Publicado 13/11/2025 às 17:49

Este texto, originalmente intitulado Considerações Sobre a Redução da Jornada de Trabalho: criação de postos de trabalho e aumento da produtividade dos trabalhadores e das trabalhadoras foi escrito por Marilane Teixeira, Clara Saliba, Caroline Lima de Oliveira, Lilia Bombo e faz parte de um dossiê organizado pelo Cesit/Unicamp, Site DMT, Remir, GEPT/UNB e FCE/UFRGS e publicado em parceria com o Outras Palavras. Leia aqui a série completa

Introdução

O debate sobre produtividade e redução da jornada de trabalho é historicamente interligado. A elevação da produtividade tem sido, desde a Revolução Industrial, uma das principais justificativas econômicas para a diminuição do tempo de trabalho, permitindo que se produza mais em menos horas. No entanto, esse processo não é automático e depende de disputas políticas, sindicais e de modelos de desenvolvimento.

No capitalismo, a relação entre capital e trabalho é marcada pela exploração da força de trabalho, cuja expressão mais direta está na organização da jornada laboral. Como analisou Karl Marx no livro O Capital, o capital não reconhece limites naturais para a duração do trabalho, buscando constantemente extrair o máximo possível de mais-valia. “O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas de sugar trabalho vivo e vive tanto mais quanto mais trabalho suga”, escreve Marx (2017, p.285), numa imagem potente que sintetiza essa dinâmica. A luta histórica por limites à jornada, pela redução do tempo de trabalho e por condições dignas de vida, expressa justamente o conflito permanente entre os interesses do capital – que tende, nas últimas décadas, a estender, flexibilizar e intensificar o trabalho – e os interesses da classe trabalhadora, que busca proteger sua saúde, seu tempo livre e sua própria reprodução social. É sob essa perspectiva que devemos analisar os modelos contemporâneos de precarização que, sob a aparência de autonomia, ocultam uma relação de exploração que retoma práticas históricas de intensificação do trabalho e de supressão de direitos básicos.

No cenário brasileiro, o debate sobre a redução da jornada de trabalho e o fim do regime de seis dias trabalhados por um de descanso (6×1) voltou ao centro da agenda pública e sindical, em especial por conta da protocolização da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 8/25[i], de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL). Trata-se de uma reivindicação histórica da classe trabalhadora, que busca alinhar as condições de trabalho no Brasil aos avanços já consolidados em diversos países, onde a jornada semanal de 36 horas é uma realidade. A proposta não se limita a uma pauta de bem-estar, ela dialoga diretamente com temas como saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, segurança no trabalho e, sobretudo, distribuição do tempo e da riqueza produzida socialmente.

A disputa pelo tempo dos trabalhadores vai além da distribuição da jornada de trabalho: afeta todas as esferas de sua vida pessoal, profissional e social. Ao dedicar menos tempo às atividades laborais, mantendo-se o salário, a classe trabalhadora pode dedicar mais tempo a outras atividades igualmente importantes para uma vida digna. Além do evidente aumento nas horas de lazer que, por si só, representa um salto de qualidade de vida, pois, uma jornada reduzida amplia o tempo disponível para outras duas esferas fundamentais, inclusive, ao funcionamento da sociedade capitalista.

Em primeiro lugar, amplia-se a possibilidade da capacitação dos trabalhadores, na medida em que a jornada menor torna mais conciliáveis a Educação e o Trabalho Remunerado. A proporção de brasileiros com Ensino Superior tem crescido, mas ainda é baixa, especialmente nos estratos de menor renda (INEP, 2024). A redução do número de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como as elevadas taxas de desistência no Ensino Superior – que chegam a 61,3% na rede privada (SEMESP, 2025) – são indicativos da dificuldade que a classe trabalhadora enfrenta em conciliar uma formação superior com jornadas extensivas de trabalho. Não por acaso, o número de ingressantes em cursos superiores na modalidade à distância (EAD) supera desde 2020 os presenciais, e com o número de matrículas presenciais caindo desde 2014 e o de matrículas EAD crescendo desde 2013 (INEP, 2024).

Em segundo lugar, a redução da jornada de trabalho remunerado abre a possibilidade que se repense a organização do trabalho não remunerado. É sabido que as mulheres brasileiras despendem mais horas semanais com afazeres domésticos e cuidado de familiares do que os homens (IBGE, 2023). Ao mesmo tempo, das mulheres que se encontram fora do mercado de trabalho, a maior parte (32%) afirma não conseguir procurar emprego por precisar se dedicar justamente a essas atividades domésticas e de cuidado (CESIT, 2025). Assim, ainda que a população feminina não seja a maioria nos trabalhos acima de 40h hoje (como mostrado em Teixeira et Al., 2025), a redução da jornada de trabalho lhes beneficia, no que diz respeito à sobrecarga com trabalho não remunerado de cuidados, de duas formas: por aumentar o número de horas disponíveis dos homens trabalhadores, viabilizando discussões sobre a repartição do cuidado na sociedade brasileira, e criando postos de trabalho com jornadas menores, que possibilitem sua entrada no mercado de trabalho.

A resistência ao tema, contudo, costuma se apoiar em projeções alarmistas de impacto econômico. Parte significativa da literatura econômica que discute o assunto parte de modelos que assumem, como regra, que qualquer redução na quantidade de horas trabalhadas levará, inevitavelmente, à redução da produção e da renda – ignorando, assim, os ajustes dinâmicos que historicamente ocorrem no mercado de trabalho. Em contraposição à essa ideia, a Nota Técnica nº 57 do DIEESE (2007) discute possíveis ganhos da redução da jornada. De acordo com o trabalho, a experiência internacional e os próprios processos de reorganização produtiva mostram que mudanças na jornada, acopladas às medidas igualmente necessárias, frequentemente vêm acompanhadas de ganhos de produtividade, diminuição da informalidade e precarização, aumento da massa salarial e, não raro, expansão do emprego. A respeito da experiência brasileira de redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, estabelecida pela Constituição de 1988, defende-se que, em razão da diminuição do tempo de trabalho e possível melhora na qualidade de vida do trabalhador, viu-se um aprimoramento no desempenho das funções, o que explicaria, em algum nível, o aumento da produtividade do trabalho a uma taxa média anual de 6,5% entre os anos 1990 e 2000.

Este texto busca justamente qualificar esse debate, apresentando simulações alternativas aos modelos tradicionalmente ortodoxos. Partindo da mensuração da produtividade da hora trabalhada e de sua relação com a jornada média e a população ocupada, são explorados diferentes cenários possíveis para a economia brasileira diante da adoção de uma jornada semanal de 36 horas e do fim da escala 6×1. Ao invés de assumir, de forma estática, que não haverá qualquer ajuste nos níveis de produtividade ou na ocupação, o trabalho propõe modelos que consideram os mecanismos de adaptação mais plausíveis — seja via aumento da produtividade, seja via criação de empregos, ou, mais realisticamente, uma combinação de ambos.

Com base em dados do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e da PNAD Contínua (PNADc) para o ano de 2024, o exercício aqui apresentado permite dimensionar, setorialmente, quais seriam os impactos sobre produtividade, emprego e jornada de trabalho. Mais do que um exercício técnico, trata-se de uma intervenção no debate político, buscando deslocá-lo do terreno liberal e conservador para um terreno onde se reconheça que os efeitos econômicos da redução da jornada são, em larga medida, determinados pela escolha dos mecanismos de transição e, portanto, pela correlação de forças e pela vontade política.

Dados e métodos

Esta seção descreve a simulação econômica realizada, bem como as fontes de dados utilizados. A fim de estimar o impacto da redução da jornada de trabalho na dinâmica produtiva brasileira, alguns cálculos têm sido feitos por diversos especialistas, com resultados – universalmente negativos – variando de uma perda de renda de 2,6% (Duque, 2024) a 11,3% (Barbosa Filho, 2025). No entanto, é preciso considerar que o resultado de simulações de cenários, especialmente as contrafactuais – isto é, que se calculam com base em valores de anos anteriores, que foram produzidos sob outras circunstâncias – dependem, essencialmente, de quais variáveis são fixadas e quais cuja variação se permite.

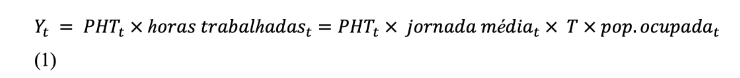

Estes economistas[ii] têm proposto cenários nos quais, mesmo mediante a limitação da jornada de trabalho, a população ocupada e/ou a produtividade se mantêm inalteradas. Rearranjando as equações de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e da produtividade/hora do trabalho, chegamos na identidade:

Em que Yt é o produto e PHTt é a produtividade/hora do trabalho em um intervalo de tempo t, a jornada média é medida horas por semana e T é o número de semanas contido no período t.

Em (1) fica evidente que, se mantida a população ocupada e a jornada média, o produto (Y) da economia diminuirá, para que se conserve a identidade matemática. Se o mesmo número de pessoas trabalha menos horas semanalmente e produz a mesma quantidade de valor adicionado por cada hora trabalhada, o total produzido, inevitavelmente, diminui. Mas é preciso levar em consideração que este cenário, de manutenção da produtividade/hora e da população ocupada, resultando em queda do PIB, dificilmente se verificará. Haverá, certamente, compensações internas aos setores produtivos, a fim de manter a produção – seja via aumento da produtividade, seja via novas contratações. O mais provável é que ambos os mecanismos sejam empregados simultaneamente – resta saber em que proporção.

Para demonstrar como há outras formas de simular o impacto da mudança na jornada de trabalho, os cálculos foram baseados na metodologia aplicada em Duque (2025) e em Barbosa Filho (2025) – mas chegam a resultados bem diferentes. O exercício proposto acrescenta, às estimativas já realizadas, cenários em que o produto é mantido constante, e variam a produtividade/hora do trabalho e/ou a ocupação. Argumenta-se que, havendo capacidade produtiva suficiente, o nível de atividade econômica tenderá a seguir a demanda agregada, se mantendo o mais próximo possível do patamar anterior às mudanças na jornada, pois a manutenção da produção é de amplo interesse dos detentores dos fatores de produção. Também é realizada uma estimativa considerando diferentes mecanismos de adaptação para cada setor da economia.

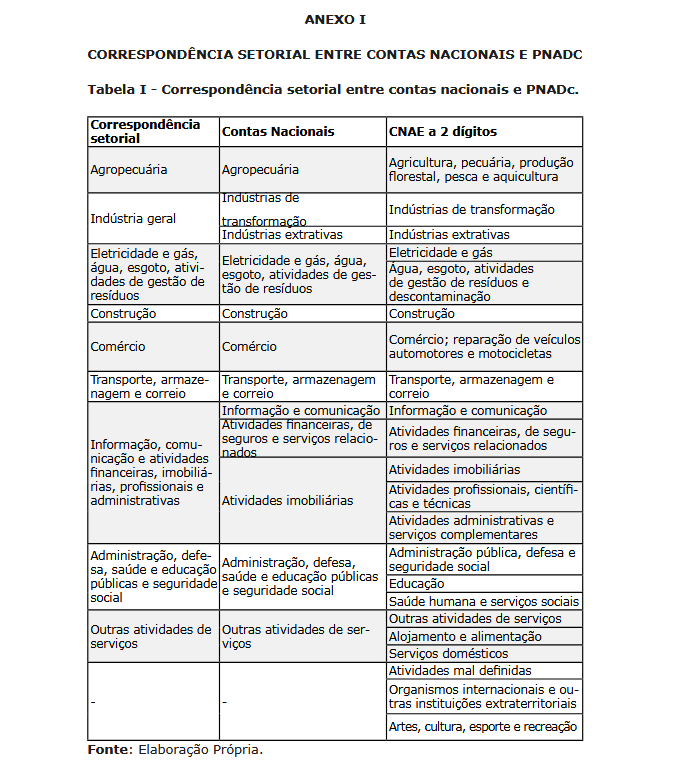

Os dados referentes ao produto setorial e agregado de 2024 foram extraídos do Sistema de Contas Nacionais (SCN/IBGE), e as informações de população ocupada e jornada de trabalho são da PNADc Anual, também referentes ao ano de 2024. A correspondência setorial entre os dados das Contas Nacionais e da PNADc é descrita no Anexo I.

Resultados

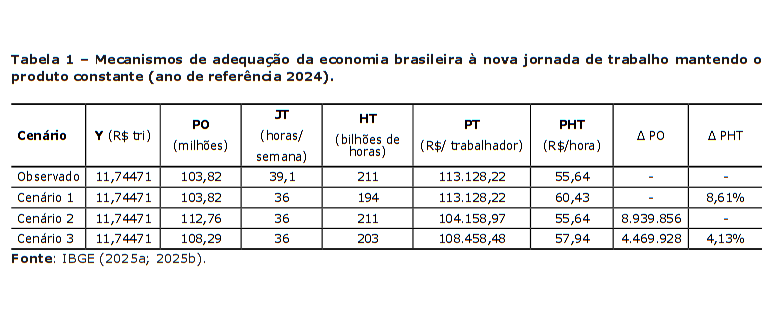

O primeiro cenário simulado considera que a manutenção do produto se dá via elevação da produtividade/hora do trabalho. Isto é, assume-se que todos os trabalhadores da economia produziriam, em 36 horas de jornada semanal, o mesmo que produziram na jornada média do ano de 2024 – 39,1 horas[iii]. Como se verifica na Tabela 1, isso demandaria uma elevação de produtividade da ordem de 8,6%. Ainda que a redução da jornada tenha efeitos consideráveis na elevação da produtividade, é difícil imaginar um salto dessa magnitude, especialmente no curto prazo.

Por outro lado, no cenário 2, caso não haja movimentações na produtividade, a manutenção do nível de produção exigiria contratações também na mesma ordem, de 8,6%. Ou seja, caso se mantivesse a produtividade exatamente igual, o número de novas contratações exigidas para manter o produto criaria 8,9 milhões de novos postos de trabalho. De maneira similar ao primeiro cenário, é pouco razoável admitir uma elevação deste tamanho nas ocupações a curto prazo. Os dois primeiros cenários, nesse sentido, cumprem o papel de apontar para as elevações máximas das duas categorias, em hipóteses extremas.

O terceiro cenário proposto, também exibido na Tabela 1, supõe uma compensação de 50% via produtividade e 50% via ocupações. Colocado como um intermediário entre os dois mecanismos de compensação, o cenário propõe que uma parte da redução da jornada seja compensada num aumento da produtividade do trabalho e outra, na criação de novos postos de trabalho. Trata-se de uma hipótese mais realista, pois admite que, em alguns setores, não há capacidade de elevação da produtividade a nível necessário, e manter o funcionamento nas condições correntes demanda novas contratações. Ao mesmo tempo, em setores mais intensivos em tecnologia, a elevação da produtividade é mais provável do que a criação de novos empregos, dados os custos de contratações e a existência de capacidade produtiva ociosa sendo administrada[iv]. O resultado seria um aumento de 4,13% na produtividade/hora do trabalho e de criação de 4,47 milhões de novas ocupações.

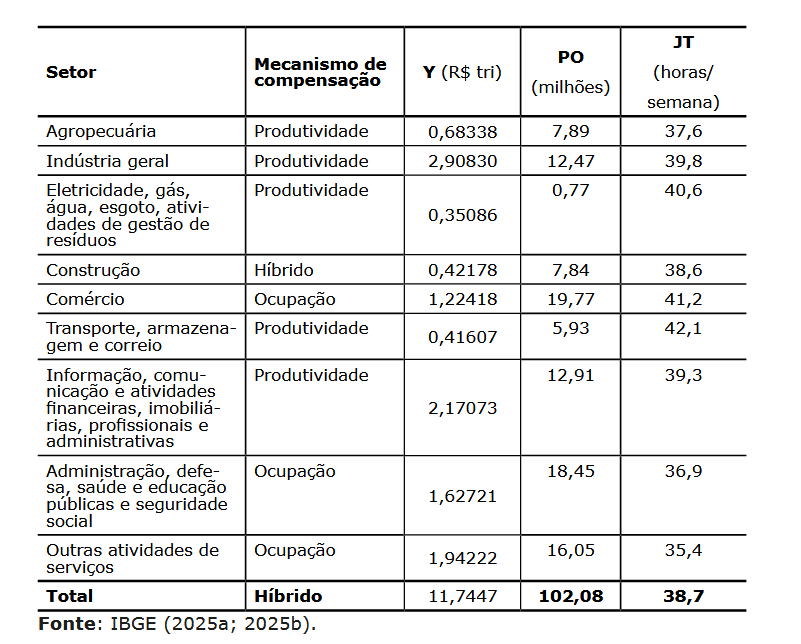

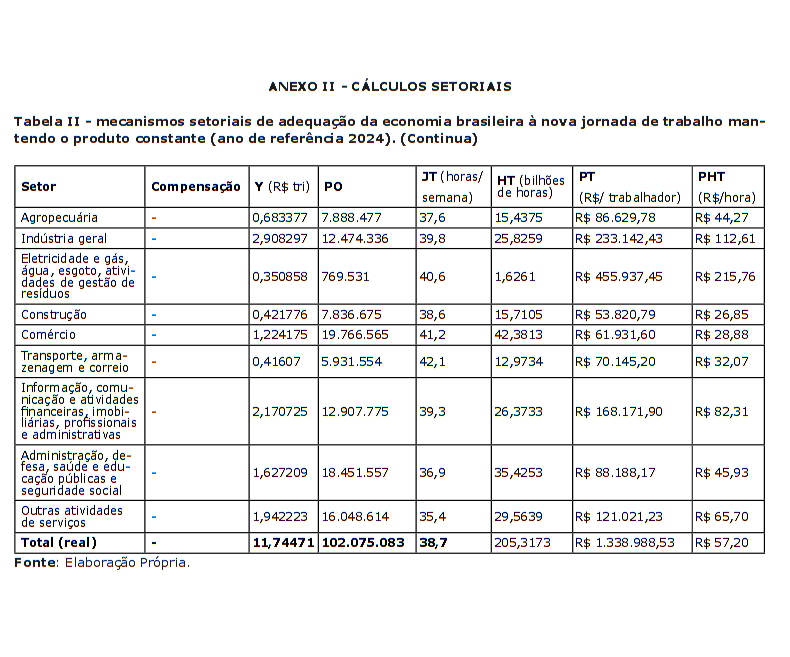

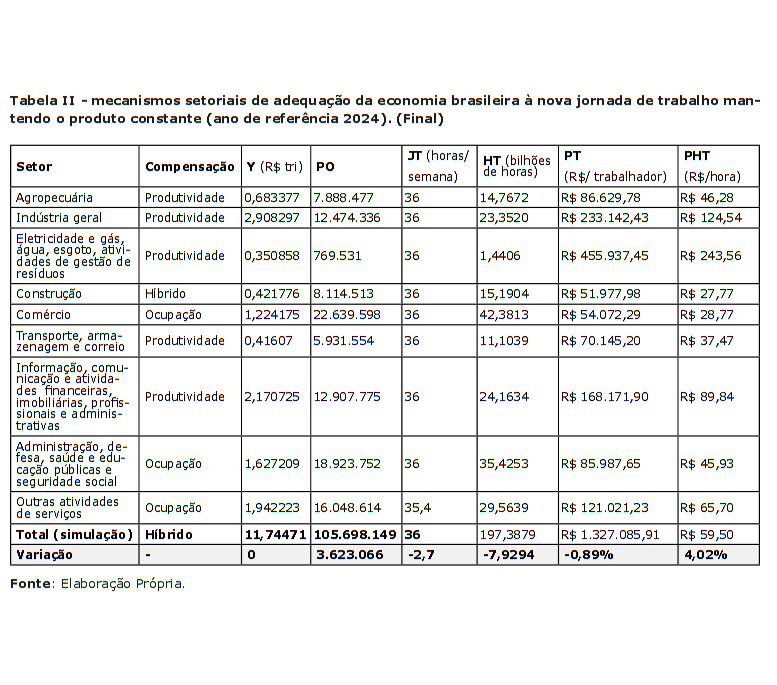

Tabela 2 – Mecanismos de compensação setoriais[v].

Outra forma de simular as alterações da economia a partir de uma redução da jornada de trabalho é pelas características setoriais, admitindo setores com maior e menor capacidade de absorção do impacto via produtividade ou ocupações. Esta é a etapa seguinte do exercício proposto. A partir das características internas a cada setor, se supôs um mecanismo de compensação diferente: seja via produtividade, via ocupação ou ambos. Para o setor de construção, em que o mecanismo simulado foi híbrido, foi considerada uma compensação de 50% via ocupações e 50% via elevação da produtividade. A Tabela 2 apresenta a divisão setorial, o produto total, a população ocupada e a jornada média por setor em 2024 e o mecanismo de compensação simulado.

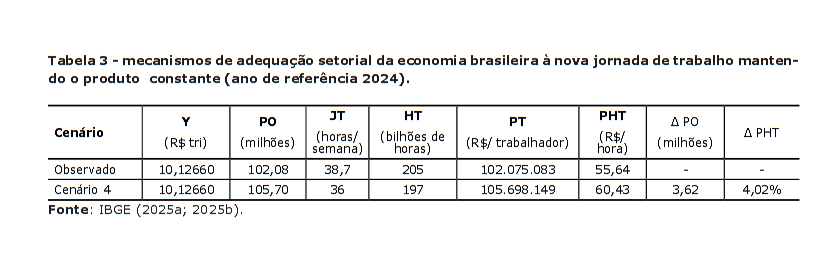

Para os setores mais intensivos em mão de obra, como as atividades de serviços e comércio, a escolha foi por simular a compensação via ocupações. Já setores com menor população ocupada, como agropecuária e transporte, supôs-se a compensação via produtividade. Para a indústria geral, também se considerou a produtividade, apesar do elevado número de ocupações, por características setoriais. A Tabela 3 traz os resultados agregados do novo cenário. As movimentações internas a cada setor estão disponíveis no Anexo II.

O quarto cenário proposto, no qual os mecanismos de compensação variam conforme os setores da economia, traz um resultado agregado de 4,02% de elevação na produtividade e uma 3,62 milhões de novas ocupações criadas. Acredita-se que, dos cenários propostos, este é o mais razoável.

Discussão e considerações finais

Com este exercício matemático, nossa pretensão não é precisar os impactos da redução da jornada de trabalho na sociedade e economia brasileiras, pois este parece ser um processo mais complexo do que uma simulação contrafactual consegue almejar. O objetivo deste texto é antes uma demonstração de como resultados diferentes podem ser alcançados sob a mesma metodologia, a depender dos pressupostos assumidos. No limite, nenhuma das variáveis em jogo está dada, e a resposta do mercado às mudanças na legislação sobre jornada de trabalho dependerá, também, da capacidade de articulação política dos atores envolvidos – em todos os lados.

Assim, o que tentamos demonstrar é que o debate sobre produtividade e redução da jornada de trabalho – como tantos outros debates políticos frequentemente enquadrados na área da economia – não deve ser encarado como um dilema técnico, em que qualquer redução de horas levaria, necessariamente, a perdas econômicas. Na verdade, o que a experiência internacional e parte crescente da literatura apontam é que o que acontecerá nesse processo depende muito mais de escolhas políticas, modelos de desenvolvimento e de como se distribuem os ganhos e os custos na sociedade, do que de limitações puramente econômicas.

O argumento de que a baixa produtividade inviabilizaria a redução da jornada, frequentemente usado no Brasil, parte de uma leitura restrita, que desconsidera que a produtividade não é um dado fixo, mas uma construção social, afetada por investimentos, organização do trabalho, bem-estar dos trabalhadores e políticas públicas. Experiências de países que reduziram jornadas mostram que isso pode, inclusive, gerar ganhos de produtividade, redução do absenteísmo, melhora da saúde mental e aumento da qualidade de vida, com impactos positivos na própria economia.

Portanto, construir cenários mais otimistas não é um ato de ingenuidade, mas uma escolha baseada em evidências e na compreensão de que as transformações no mundo do trabalho não são resultado automático de parâmetros técnicos, mas de correlação de forças e de vontade política. A redução da jornada, longe de ser uma ameaça à economia, pode ser um instrumento para enfrentar desafios contemporâneos como o desemprego estrutural, a precarização e a sobrecarga de trabalho, especialmente sobre mulheres. Trata-se de uma decisão coletiva sobre qual futuro queremos construir.

Anexos

Referências

BARBOSA FILHO, F. H. Potenciais custos do fim da jornada 6X1. 2025. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/potenciais-custos-do-fim-da-jornada-6×1.

CESIT. Boletim trimestral do mercado de trabalho: edição especial 8 de março. 2025. Disponível em: https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2025/04/Boletim-trimestral-20244T-edicao-especial-8M-.pdf.

DIEESE. Reduzir a jornada de trabalho é gerar empregos de qualidade. Nota Técnica n. 57, novembro de 2007. Disponível em: https://www.dieese.org.br/notatecnica/2007/notatec57JornadaTrabalho.pdf.

DUQUE, D. O impacto econômico imediato do fim da escala de trabalho 6×1. 2024. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-economico-imediato-do-fim-da-escala-de-trabalho-6×1.

FIEMG. Impactos socioeconômicos da Redução da Jornada de Trabalho: fim da jornada 6×1. Apresentação. 24p. 16 abr. 2025. Disponível em: https://www.fiemg.com.br/wp-content/uploads/2025/04/E202503_01_Impactos-Economicos-e-Sociais-_FIM-Jornada-6-x-1.pdf.

INEP. Censo da Educação Superior 2023: divulgação dos resultados. Brasília, 03 out. 2024. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2023/apresentacao_censo_da_educacao_superior_2023.pdf.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua:Outras formas de trabalho 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua: 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a.

IBGE. Sistema de Contas Nacionais: 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b.

LAVOIE, M. Theory of the Firm. In: LAVOIE, M. Post-Keynesian Economics – New Foundations. Cheltenham: Elgar, 2014. Pp. 123-181.

MARX, K. O capital: crítica da economia política. [Livro I: O processo de produção do capital]. São Paulo: Boitempo, 2017.

ROBINSON, J. The Economics of Imperfect Competition. Londres: Palgrave Macmillan. 1969. 2 ed.

SEMESP. Mapa do Ensino Superior. Instituto SEMESP: 2025. Disponível em: https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-15/brasil/.

SYLOS-LABINI, P. La Théorie des Prix en Régime d’oligopole et la Théorie du Développement. Revue d’économie Politique, v. 81, n. 2, pp. 244–272, 1971.

STEINDL, J. Maturity and Stagnation in American Capitalism. Oxford: Blackwell; New York, London: Monthly Review Press, 1976.

TEIXEIRA, M.; SALIBA, C.; OLIVEIRA, C. L.; BOMBO, L. O Brasil está pronto para trabalhar menos: a PEC da redução da jornada e o fim da escala 6×1. Nota de Economia 13. Campinas, Transforma Economia, 2025. Disponível em https://transformaeconomia.org/wp-content/uploads/2025/04/NT13-PT.pdf.

Notas

[i] A PEC pode ser lida em sua integralidade em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2485341

[ii] Neste artigo, nos referimos especificamente aos textos publicados por Barbosa Filho (2025) e Duque (2025), além do material circulado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG, 2025).

[iii] Aqui, é preciso alertar para uma falha no raciocínio aplicado neste estudo e nos estudos a que ele responde: é extremamente improvável que a legislação sobre redução da jornada de trabalho seja aplicada a todos os trabalhadores. Mesmo que uma parte do setor informal diminua a duração da jornada, é pouco razoável supor que todos os trabalhadores informais terão respeitado seu direito a uma jornada de 36 horas semanais. No quarto trimestre de 2024, a taxa de informalidade ampla, calculada pelo CESIT, apontava para 48,36% da população ocupada na informalidade. No entanto, a dificuldade metodológica para separar a parcela do produto total que pode ser atribuída ao trabalho formal e informal leva o exercício a essa aproximação, que precisa ser considerada exatamente assim: como uma aproximação, cujo objetivo é desenhar situações de máximos e mínimos, mas ciente de que a realidade se localiza em algum lugar entre estes dois pontos.

[iv] Para maiores discussões sobre a prática empresarial de gerenciamento da capacidade ociosa, ler as discussões de Robinson (1969), Sylos-Labini (1971) e Steindl (1976), sintetizadas em Lavoie (2014).

[v] Os totais de população ocupada exibidos na segunda tabela diferem dos totais da economia brasileira para o ano de 2024 porque, para a elaboração deste cenário, foram desconsiderados os setores de atividades mal definidas, pela dificuldade em realizar correspondências entre as classificações setoriais das contas nacionais e da PNADc nestes setores. A correspondência pode ser melhor vista no Anexo II.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.